Donnerstag, den 10. April – Freitag, den 11. April 2025

halte inne Donnerstag den 10. – 17:23 – Neuengamme/Vierlande/Hamburg –

denn der Wohlschmecker aus Vierlanden beginnt zu blühen!

Der Wohlschmecker aus Vierlanden ist eine alte Sorte, die 1905 erstmals genannt wurde. Geschmacklich wird sie als süßsäuerlich beschrieben, wir finden diese Äpfel enorm knackig und wohlschmeckend.

Schon morgens hatte ich sehr lange innegehalten und unter anderem über diese enkeltaugliche Frage nachgedacht: „Und was kann ich für dich lassen?“ Das lassen wir jetzt mal, wobei die Vielfalt des menschlichen, pflanzlichen und sonstigen Lebens echt viel mit dem Seinlassen zu tun hat.

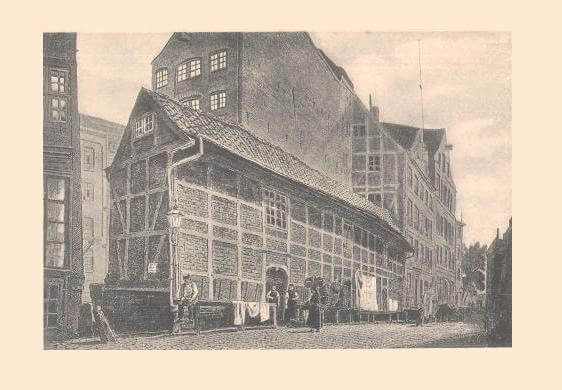

Schon meine Anreise am Mittwoch, per Rad, ist ein Hingucker: Fahre in Altona-Altstadt prinzipiell über den Hexenberg, was dort geschah und zu diesem Namen führte, weiß ich nicht, aber ein altes Foto zeigt anschaulich, wie Ex-Altonaer*innen, seit der von vielen ungewollten Eingemeindung ihrer vorher selbständigen 1938 nun Hamburger*innen, dort bis Anfang der 1970er-Jahre lebten. Bin ganz neidisch, dass sie es sich gegenseitig gestatteten, ihre Wäsche im Hof aufzuhängen.

Hexenberg in Altona vor der Neubebauung Anfang der 1970er-Jahre

Ich schwenke ein auf die mit Geländern bewehrte Hamburger Hochstraße und überquere den Pfeffermühlenbach (Pepermöhlenbek), die frühere Grenze zwischen den Städten Altona und Hamburg. Und schon bin ich in St. Pauli, dort wo es noch aussieht wie früher, auf dem Hein-Köllisch-Platz. Namensgeber ist ein Theaterdirektor.

Und für unsere Reeperbahnbesucher*innen von nah und fern füge ich jetzt mal einen kurzen Beitrag über den Spielbudenplatz ein, aus der Zeit, als der noch nicht überwiegend Fress- und Sauf- sondern noch viel mehr Kultur-Meile war. Damals trat dort Hein Köllisch auf.

Hein Köllisch, Namensgeber eines sehr schönen Platzes in St. Pauli, schrieb plattdeutsche Lieder, Stücke und Parodien und trat prinzipiell in Frack und Zylinder auf: „Für meine Muttersprache ist mir der beste Anzug gerade gut genug“. Ende des 19. Jahrhunderts betrieb er am Spielbudenplatz (siehe unten) sein Theater, Hein Köllischs Universum.

Meine Alternativroute elbaufwärts führt über die Reeperbahn, die ist aber leider nicht mehr so leicht passierbar wie um 1900, daher wähle ich lieber die Promenade Bei der Erholung.

Hoch über der Elbe, direkt an der Geestkante gelegen, autofrei und beschaulich, bietet der Höhenweg mit dem einladenden Namen „Bei der Erholung“ bestes Hafenpanorama.

Auf die Erholung folgt die Einkehr. Im Amber Café (https://www.ambercafe.de) steht ein Bernsteinschiff aus Danzig und es gibt hausgemachten Kuchen. Sacke etwas ein, denn ich bin auf dem Weg zum Ackereinsatz bei meiner Solidarischen Landwirtschaft Vierlande (https://www.solawi-vierlande.de) und dabei brauchen wir manchmal was Süßes. Die Hafencity umfahre ich, wenn möglich, möglichst großräumig, oft auf einer Straße namens Zippelhaus.

Das historische Zippelhaus war nach einem wichtigen Produkt der Gemüsehändlerinnen benannt, die dieses Haus mehr als hundert Jahre lang nutzten. Zippel heißt auf Plattdeutsch Zwiebel.

Das Gebäude wurde 1535 dort erbaut, wo heute die gleichnamige Straße es ermöglicht, die Hafencity zu umfahren. 1604 überließ die Stadt Hamburg es Gemüsehändlerinnen aus Bardowik (Kreis Lüneburg, niedersächsische Elbseite) „auf ewige Zeiten“. Sie nutzten das Gebäude als Verkaufslokal und Warenlager. Die auf dem Wasserweg herangeschafften Waren konnten auf einem eigens hierfür vorgesehenen Landungsplatz am Zollkanal gelöscht und ins Zippelhaus transportiert werden. Außerdem übernachteten auch viele Bardowicker Gemüsemädchen im Haus, die auf diese Weise die mühsame Pendelei zwischen ihrem Heimatort und ihrer Arbeitsstätte vermieden. Die Benennung des Zippelhauses folgte einem der wichtigsten Produkte: der Zippel, das ist das plattdeutsche Wort für Zwiebel.

Mit solcherlei historischem Hintergrund radelt es sich doch gleich noch anschaulicher und beschaulicher – wenn bloß die Fußgänger*innen, die in Deutschland – und nur hier – immer über die rüpelhaften Radler*innen pöbeln, nicht in WG-Stärke auf dem Radweg flanieren würden! Und manche mögen die Klingel, andere möchten in ihrer Muttersprache angesprochen werden. Wer da wohl die Rüpel sind? Bei mir haben sie bisher alle überlebt.

Dann folgt der Test „Bist du ein Mensch?“ und zwar, wenn sich gegenüber der Deichtorhallen so viele Radler*innen an der weitläufig ampelfreien Hafencityautobahn gestaut haben, dass die vordersten schon fast auf die Fahrbahn kippen. Es gibt Fahrer*innen, die dann anhalten. Á la „Im Grunde gut“, so heißt mein derzeitiges Lieblingsbuch. Es handelt viel von den Verhältnissen, die nicht so sind, dass wir unsere Güte gut ausleben können. Und die Verhältnisse in der von mir konsequent gemiedenen, weil unwirtlichen, Hafencity, „sind nicht so“. So werden gesellschaftliche Verwerfungen in Brechts Dreigroschenoper angesprochen.

Es geht das Gerücht, das die Branche, die an Neubauten verdient, die Radwege in ihrem wassernahen Neubauquartier vergessen hatten, ebenso die Bäume. Noch pikanter fand ich ein Gerücht aus Architektinnenkreisen, nach dem die teuren Klötze zunächst direkt am Wasser geplant wurden, so dass den Hamburger*innen, die sich die Hafencity nicht leisten können oder wollen, der Zugang zum Hafen versperrt gewesen wäre. Und eine Rollstuhlfahrerin erzählte, dass eine auf dem gerillten Parkett der dortigen Fußgängerbrücken unschöne Vibrationen erfährt. Ich fahre drum herum, hat mich doch mal nach einem Besuch auf dem Kulturschiff MS Stubnitz, m. E. einer der ganz wenigen wirtlichen Orte dort, ein Hafencity-Raser fast tot gefahren. Fahre rauf auf die Radbahn hinterm Gemüsegroßmarkt und dann auf den Marschbahndamm.

Ochsenwerder/-werder um 1400. Die ehemalige Flussinsel war traditionell Gemüse-, Stauden- und Schnittblumen-Anbaugebiet

In Ochsenwerder ernten wir Porree und säen Dicke Bohnen. Und ich sach noch mal: Solidarische Landwirtschaft ist unbedingt ein Teil der Lösung, gesellschaftlich, wirtschaftlich, ökologisch und so weiter. Damit die Verhältnisse irgendwann mal „so sind“ – wie auch Bert es sich gewünscht hat.

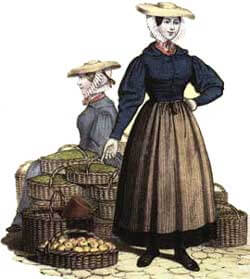

Was die wohl an Öko-Gemüse in ihren Körben haben? Ochsenwärderinnen 1847

Wir taufen es jetzt trotz oder wegen all der US-amerikanischen Ekelpakete mal in „Silicon-Werder des Ökolandbaus“ um, denn immer mehr Betriebe dort setzen wieder auf Bioproduktion. Und ich schreibe euch: der Porree ist super und die Dicken Bohnen sind am Start. Und am Sonntag (13. April 2025) ist von 13:00 – 15:30 SoLaWi Acker-Kennenlerntag in Ochsenwerder, am Alten Kirchdeich 10. Nix wie hin!

Bei denen weiß ich, was ich bekomme: Familie Peters vorm historischen Hitscherberger Hof (https://hitscherberger-hof.de). Die Vier- und Marschlande waren und sind nahrhaft, und werden immer nachhaltiger. Ich liebe es so, mir die gute Ware vor Ort, ausschließlich regional und total saisonal, immer irre lecker, direkt bei Produzent*innen wie diesen in den Fahrradkorb zu werfen. Danke!

Hab mir am Mittwoch in meinem Gemüsedepot meinen SoLaWi-Anteil geholt, eine dicke Knolle Sellerie vom Feinsten, Grünkohl, Stielmus, Radieschen, scharfen Salat. Und bekam beim Hitscherberger Hof ein paar Häuser weiter „freilaufende“ Eier und Drillinge (kleine Kartoffeln zum Grünkohl, Kräuterquark u.a.). Manchmal hole ich mir dort auch allerfeinstes Suppenfleisch, leb ja nicht vegan, aber möglichst ohne aufbereitete und verpackte, industriell hergestellte, weitgereiste, gespritzte Lebensmittel, die für mich keine sind.

Mathias Peters, dessen Herde im Naturschutzgebiet Kirchwerder Wiesen, weiden, wo ich sie beim Durchradeln sehe, schreibt: „Unsere Rinder sind unser ganzer Stolz, denn ihnen gehört unsere ganze Leidenschaft und Freude! Bis 1997 lebten auf auf dem Hitscherberger Hof 40 Milchkühe – zu wenig für eine rentable Milchproduktion in der heutigen Zeit. Seit 2007 haben wir daher auf die sogenannte Mutterkuhhaltung umgestellt. Zwischen März bis Mitte Mai kommen die Kälber zur Welt und trinken etwa neun Monate lang die Milch von der Mutter. Erst nach diesen neun Monaten werden sie voneinander getrennt. Die Herde besteht aktuell aus 98 Rindern der Rasse Charolais“.

Am Donnerstag beobachte ich meinen Nachbarn bei Dehnübungen:

Auf und am großen Entwässerungsgraben neben meinem gelben Wohnwagen ist ein Schwanenpaar zu Hause. Wir verstehen uns alle gut. Manchmal grast der männliche Partner dort auch friedlich mit dem Fasan zusammen. Meine Nachbarin Hilke füttert ihn mit Baguette, ich bewundere seine Eleganz – auch bei Dehnübungen.

Hilke zählt zwölf, ich zähle sieben. Und fotografiere einen, und das ganz klein. Bei Hamburgs Störchen hat es sich ohne Signal rumgesprochen, dass hier ein Bauer seinen Acker bestellt. Und sie kommen angesegelt aus mehreren Richtungen.

Mittig zwischen Birke und Nussbaum steht Adebar und holt sich, was der Pflug aufwirbelt.

Offiziell heißt er Weißstorch (Ciconia ciconia). Und braucht zum Brüten offene Kulturlandschaft wie diese, mit Feuchtwiesen, Sumpfgebieten oder flachen Gewässerufern; frisst Amphibien, Insekten, Kleinsäuger, Regenwürmer und so weiter; und „kompensiert seine Stummheit durch lautes Schnabelklappern“, so steht´s in meinem Svensson (Der Kosmos – Vogelführer). Und ich kriege doch wirklich ein wenig Geklapper zu Ohren.

Am linken Bildrand könnt ihr vielleicht die Forsythien entdecken. Mal abgesehen davon, dass diese Sträucher zusammen mit Pudeln (sic!), Persianermänteln und spitzen Büstenhaltern zu den spießigen Attributen des Wirtschaftswunders zählten, an dem wir heute noch zu knacken haben (Erdnüsse gehörten auch dazu, auch Dauerwelle etc. nu is aber gut), kann ich sie auch sonst nicht empfehlen. Hab sie auch nicht gepflanzt, von mir ist das Wildobst und so als Hecke zwischen halbwilder Wiese und Acker.

Weil die Forsythie als Zierstrauch erst seit 1833 hier angepflanzt wird und daher nicht zu den einheimischen Gehölzen zählt. Außerdem ist sie eine Hybride. So bezeichnen Biolog*innen ein Individuum, das aus einer Kreuzung verschiedener Arten hervorgegangen ist, und, wenn es sich um eine Blütenpflanze handelt, nur sterile Blüten ausbildet. Die liefern weder Pollen noch Nektar und sind somit als Nahrungsquelle für Wildbienen oder Schmetterlinge weitestgehend wertlos.

Da schwirren wir doch gleich mal weiter:

Hier blüht euch eine Schlehe und zwar voll, eine spricht hier auch von Vollblüte. Der Blattaustrieb erfolgt beim Schlehdorn, wie dieses Gewächs wegen seiner langen Dornen auch heißt, erst später. Schlehenblüten, schon die ersten im März, bieten Insekten reiche Nahrung, sie produzieren viel Nektar.

Im Gegensatz zu Forsythien ergeben diese dornigen Sträucher Hecken von denen alle etwas haben, sie werden sehr dicht und bieten verschiedenen Arten Versteck und Brutplatz, später auch Winterfutter.

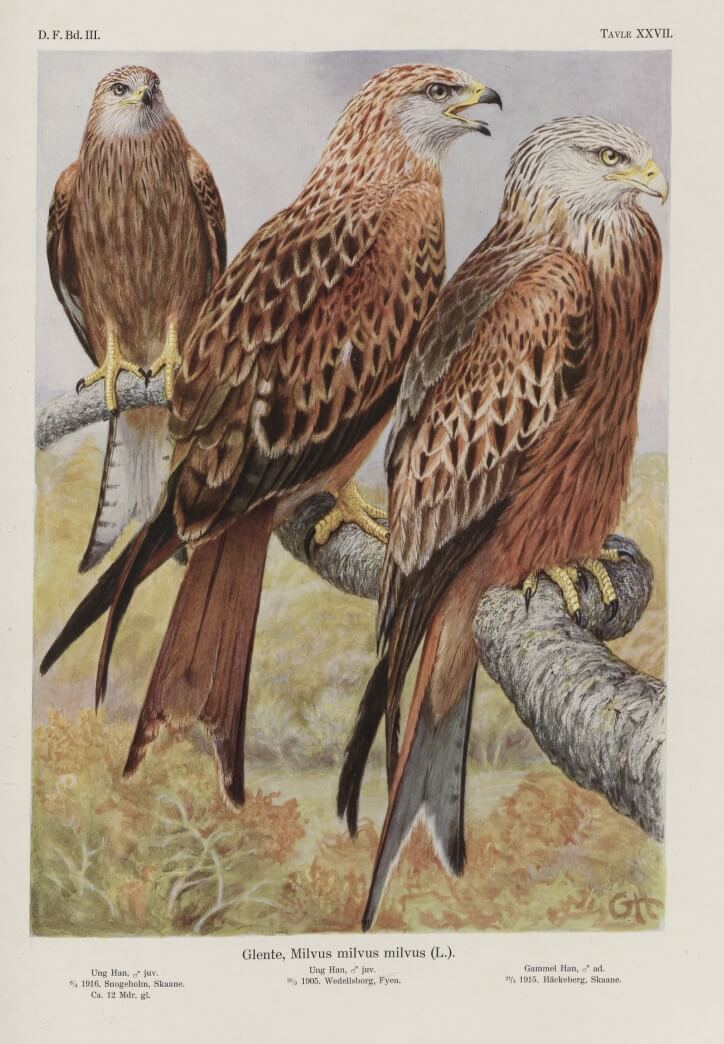

Und dann erscheint der Rotmilan. Um den Acker herum haben wir schon seit Stunden Ostsee-Sound (nein es wurde nicht die Nordsee besungen mit: Wo de Möwen schriegen, grell in´t Stormgebrus, Da is mine Heimat, da bün ick tau Hus) aber dieser Greifvogel setzt sich sehr elegant über all das hinweg.

Die Vögel kommen von allen Seiten, als der Acker gepflügt wird, der Rotmilan (Bildmitte) übertrifft alle in seiner Eleganz.

Seinen langen, tief gegabelten Schwanz dreht der Rotmilan (Milvus milvus) im Fluge ständig. Svensson beschreibt seine Flugweise als lebhaft und lässig. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Außer, dass wir hier für diesen eleganten Greifvogel quasi zuständig sind, denn fast der gesamte Weltbestand der Rotmilane brütet in Europa, mit einem Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland. Milane bauen Reisignester hoch in alten Bäumen, daraus folgt, dass sie alte Bäume brauchen. Hier gibt es glücklicherweise welche, im befriedeten Gehölz südlich der Gedenkstätte Neuengamme, das mein Nachbar Friedenswald, das ich Heiligen Hain nenne.