Freitag, 4. April – Samstag, 5. April 2025

versinke Samstag den 5. – 14:53 – Bockstanz/Amt Zarrentin/Landkreis Ludwigslust-Parchim/Mecklenburg-Vorpommern –

aber wie bin ich hierher gekommen?

Der graue E-Esel ist zur Reha. Und weil ich unbedingt – und autofrei – an der Vogelstimmenwanderung in der Neuenkirchener Niederung (Biosphärenreservat) teilnehmen musste, habe ich mir kurzerhand in meinem Viertel dieses hervorragend getarnte Rad besorgt.

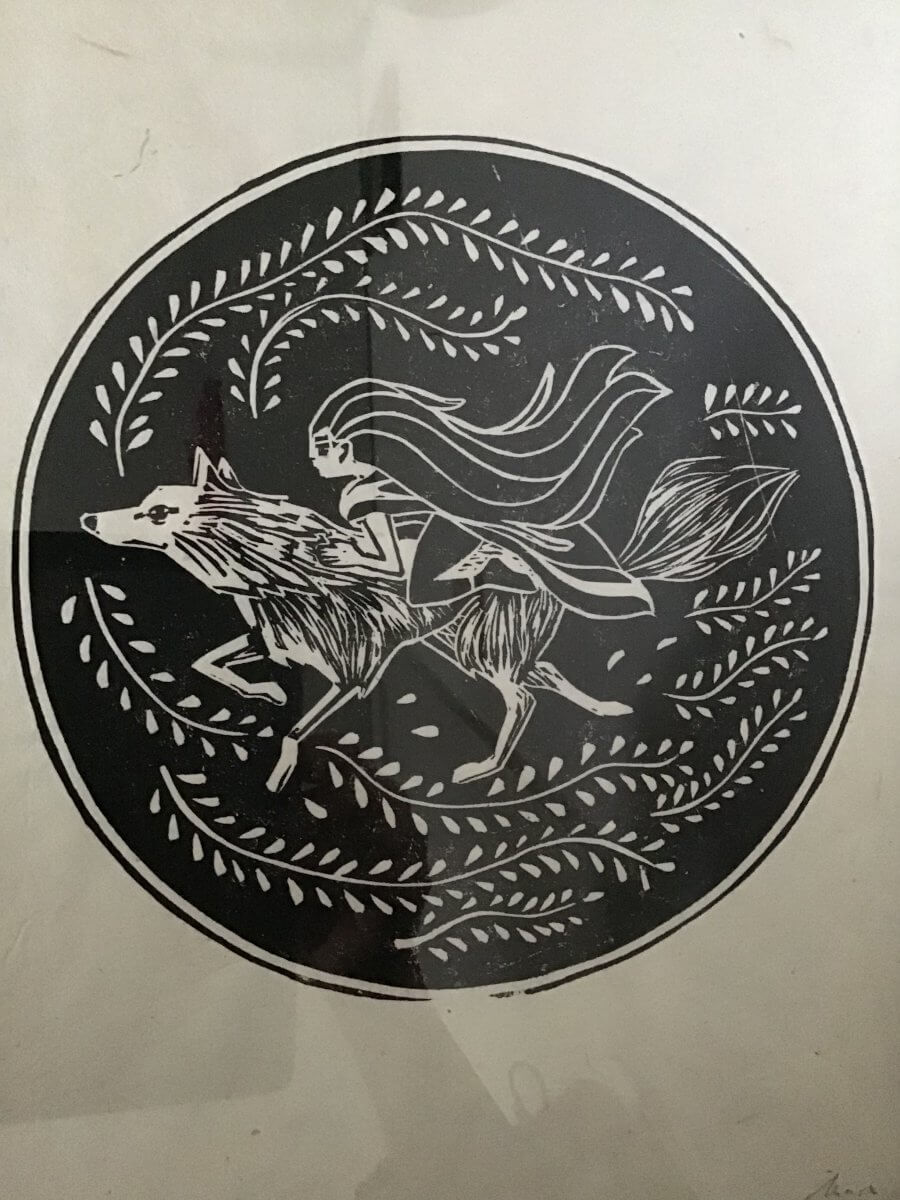

Es ist wahrscheinlich „made in Germany“ und die Marke wird nach Auskunft meines local bike-dealers vor allem von der Landbevölkerung benutzt. Tatsächlich kennt sich die naturfarbene E-Wölfin scheinbar auf den Land- und Waldwegen des Landkreises Ludwigslust-Parchim aus. So gerate ich zur rechten Ortszeit an die für mich richtigen Orte, und kann dort fühlen: „Sie haben Ihr Ziel erreicht“. Und zwar ohne die Firma mit den zwei O und ohne äußeren Navi. Nur mit den von erfahrenen Radler*innen erprobten ADFC Regionalkarten. Apropos ADFC, wir sind klar zur Verkehrswende (https://www.adfc.de)!

Dr. Uwe Westphal, Biologe, Buchautor und weltweit der Einzige, in dessen Hörbüchern Tierstimmen mittels menschlicher Akustik naturgetreu nachgeahmt sind, hat immer ein offenes Ohr – für die Tierwelt. Hinter ihm liegt die erfolgreich wiedervernässte, super-artenreiche Neuenkirchener Niederung.

„Treff: Kirche in 19246 Neuenkirchen, Seeweg“ stand in der Mail meines langjährigen freiberuflichen „Kollegen“. Er ist wie ich eine Mischung aus Publizistik und Performance, Biologie und Bewunderung, Naturkunde und Neugier, hat aber auf einem mir aufregend unbekannten Feld mehr drauf als alle, die ich kenne. Dr. Uwe Westphal ist sozuschreiben Froschversteher. Im Laufe von Jahrzehnten intensivster Naturbeobachtung und -belauschung, immer in respektvoller Verbundenheit, hat er gelernt, die Laute von zahlreichen Amphibien, Insekten, Säugetieren und Vögeln nicht nur naturgetreu zu imitieren, sondern auch zu verstehen.

Aber da mussten wir erstmal hinkommen. Marlene kam – per Rad, das liegt bei uns in der Familie – aus Nordwest, aus dem benachbarten Landkreis West-Mecklenburg, vom Wandelgut (https://wandelgut.de), ihrem transformativen Wohn- und Wirkort, der liegt am Nordzipfel des Reservates, dass wir zusammen näher kennenlernen möchten.

Und ich wühlte mich durch den noch so gar nicht gewendeten und immer – wenn eine nicht in einem gepanzerten Privatfahrzeug hockt – Hamburger Straßenverkehr (inclusive des extrem hinderlichen stehenden Verkehrs auf jeder freien Fläche im Grunde eine Show des in unserer in einigen Schichten übermäßig betuchten Stadt vorherrschenden Trends zum Drittwagen, von dem ein Hamburger im Fahrradabteil gen Büchen später sprach) gen Hauptbahnhof. Über Verkehrsalternativen plaudernd, gelangten wir nach Büchen. Meine ADFC Regionalkarte Hamburg & Umgebung schlug mir als Radroute in den tieferen Osten die schnurgerade Strecke durch den Bergholzer Forst, vorbei an einem Ort namens Waldfrieden, dort hatte ich schon meinen Frieden mit all den Verstrickungen und Verkehren gemacht, beim Waldradeln – dabei bin ich fast immer ganz allein mit den Bäumen und melde mich be der Einfahrt in Tannen, Heiden, Forste aller Art immer mit einem kleinen Ruf an, der mir zugleich die Ortszeit anzeigt: „Ich bin da.“ Das meint auch: für euch da, denn genau wie Uwe bin und bleibe ich vor allem der Natur treu. So geriet ich in die Senke des Lehstener Moores, wo die Beschilderung für Radler*innen – mit grünen Pfeilen – kurzfristig aussetzte. Kam dann aber doch irgendwo zwischen den Langenlehster Tannen und dem Segrahner Forst an eine Autoroute namens 24/E26 und konnte sie überwinden. Mein nun folgender Umweg war wunderschön, denn ich geriet zwischen den Gudower Bauerntannen (alte Allmende?), den Langenlehster Tannen und der Schäferei Rosengarten (das deutet auf ursprüngliche Viehweide im Waldgebiet hin) zum Segrahner Berg, um den ein wunderschöner Landweg führt, dort wo er in die Talsenke der Boize übergeht.

Wir waren mit „dem Radel“ da, auch wenn es uns recht frisch direkt aus Sibirien um die Ohren blies, vor allem auf den ausgedehnten Freiflächen östlich des Schaalsees.

Überquerte auf einer Straße, die auf meiner Radler*innenkarte als „unvermeidbare Lückenergänzung“ und mit einer Warnung vor „Ausflugsverkehr“ gekennzeichnet ist, die Boize, einen der vielen Flüsschen, die in den Schaalsee entwässern. Und wir trafen uns an diesem von eiszeitlichen Gletschern als unübersichtliche Rinne ausgefrästen Gewässer. Der Nachmittagsspaziergang führte uns an der Schaalseefischerei vorbei.

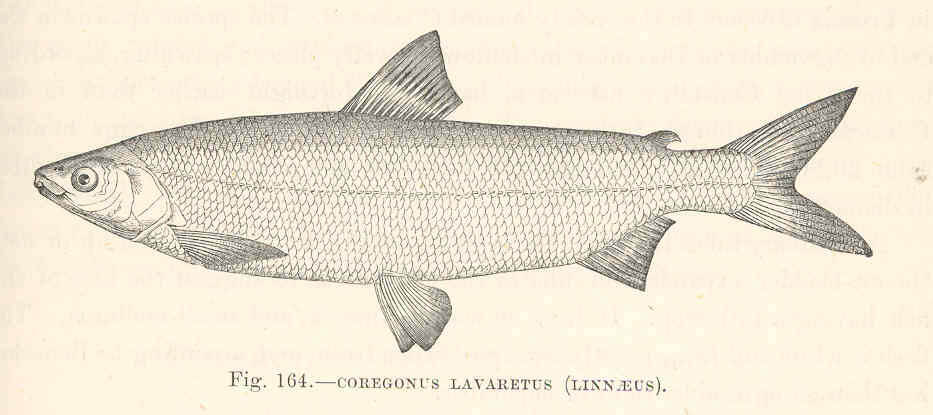

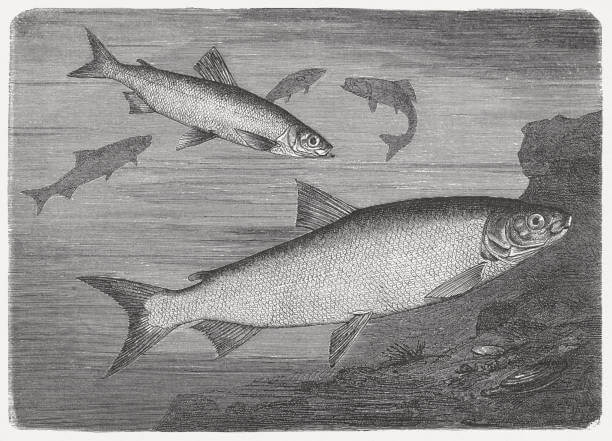

Leider kam ich für die geräucherte Maräne zu spät, der Verkauf in der Schaalseeräucherei endet um 17 Uhr, beziehungsweise zu früh. Zwei Tage später erfuhr ich nämlich von einem Mecklenburger Fischer, „die Maräne“ sei noch nicht da. Und nun tauche ich ab in mein lange vergangenes Fischereibiologie-Studium, in dem die Coregonen, so der wissenschaftliche Name für die Gattung der Maränen, in verschiedener Hinsicht gehypet wurden. Aber welcher Coregonus ist es nun im Schaalsee?

Von dieser Tierart heißt es als Kommentar zur Abbildung, es gebe sie nur in Frankreich. Aber da Coregonus lavaretus das Wappentier von Zarrentin ist, möchte ich mich nicht weiter auf biologisches oder gar regionales Glatteis hinauswagen, 1776, Harry Govier Seeley

Renken, Felchen, Schnäpel, so werden die Fische dieser Gattung aus der biologischen Ordnung der Lachsartigen auch genannt. Und die einzelnen Arten sind selbst für Expert*innen manchmal schwer auseinanderzuhalten. „Unsere“ Große Maräne heißt auch Große Bodenrenke und dieser Name verrät ihre ökologische Nische in der Tiefe des Schaalsees.

Im Gegensatz zu den Schwebrenken bewohnt das Zarrentiner Wappentier, die Große Maräne, auch Große Bodenrenke genannt, den Gewässergrund. Und laicht im flachen Wasser des Uferbereiches, im Dezember. Daher also ist „die Maräne“, die Generation 25 im Schaalsee noch nicht herangewachsen.

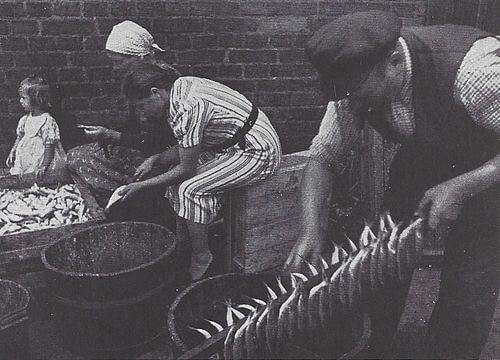

Meine Leidenschaft für Fische, Fischerei und fürs Fischessen hab ich wohl von den Vorvätern. Mein Vater wurde in Masuren geboren, wo frau und man ebenfalls Maränen schätzte. Das Foto unten stammt aus der Zeit seiner Kindheit in der „Großen prußisch-polnischen Wildnis“ – siehe auch „Der karierte Koffer fährt nach Neu-Lankau“.

Handarbeit war in den 1920er-Jahren, als mein Vater in Masuren geboren wurde, immer inbegriffen. Hier seht ihr die Herstellung von Räuchermaränen in Mikołajki (früher: Nikolaiken), im historischen Ostpreußen.

Wir sind ja bei dieser behaglichen Vorgehensweise noch nicht weit fortgeschritten auf der Promenade von Zarrentin. Und dann entdecken wir zwei Entdecker*innen, die sich ganz absichtlich nicht auf jeden noch so kleinen Ausflug umfassend digital vorbereiten, ein wunderschönes Gebäude: Ich tippe tatsächlich richtig, wie es sich bei näherer Betrachtung herausstellt, auf Kloster. Aber nicht, weil ich mich mit Sakralbauten auskenne, nur weil ich nach einschlägigen Erfahrungen (auch Schläge spielten eine Rolle in meiner Jugend) die Idee einer reinen Frauengemeinschaft prima fand und mein Augenmerk auf die Beginen und auch die Klosterfrauen gelenkt hatte.

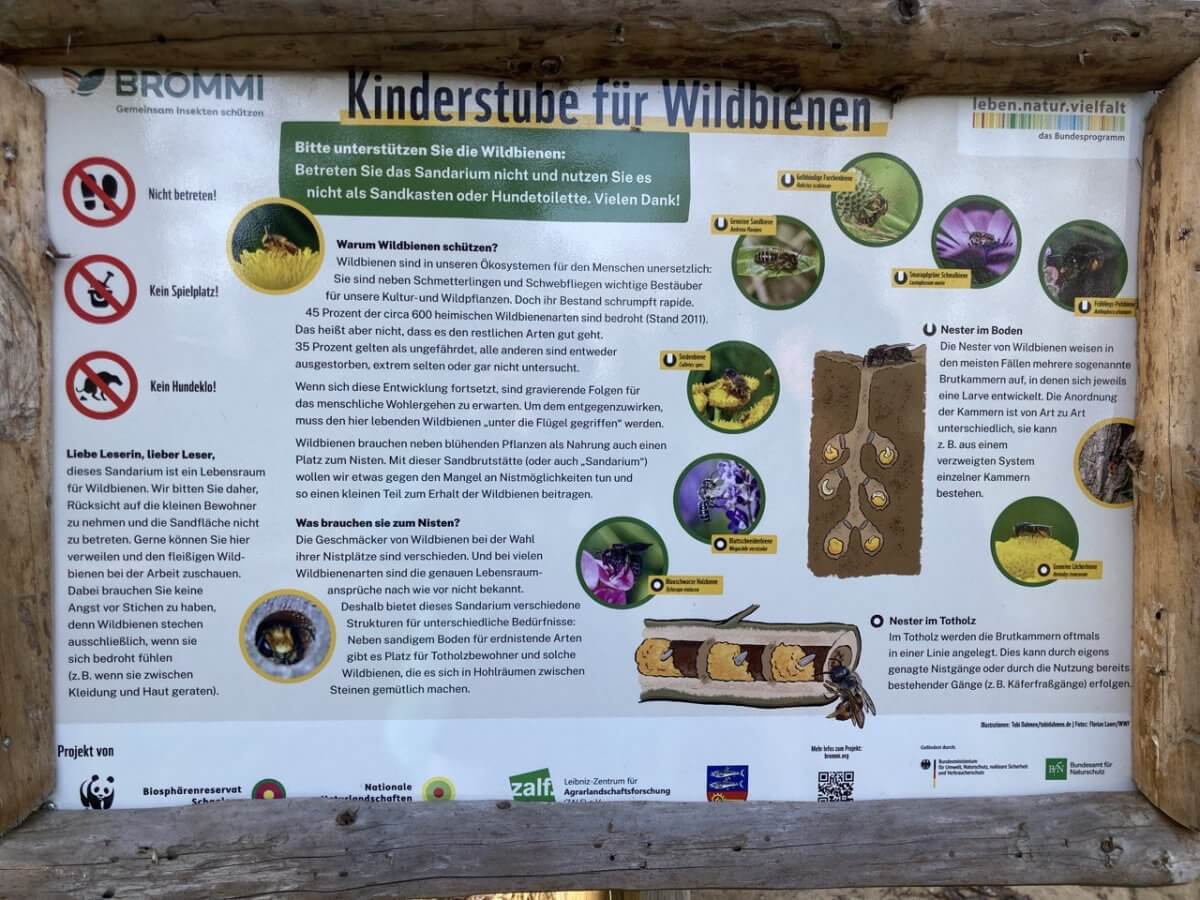

Neben dem 1246 gegründeten Nonnenkloster – was für ein Traum von einer Frauen-WG da oben überm See! – ist an die 800 Jahre später ein Wohnort für Insekten entstanden.

Das Kloster in Zarrentin, eines der wichtigsten Denkmale der Bau- und Landesgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns, dessen kunstvoll gestaltete gotische Kreuzrippengewölbe heute Raum für Veranstaltungen, Verwaltung und Bibliothek bieten, müsst ihr euch selber angucken.

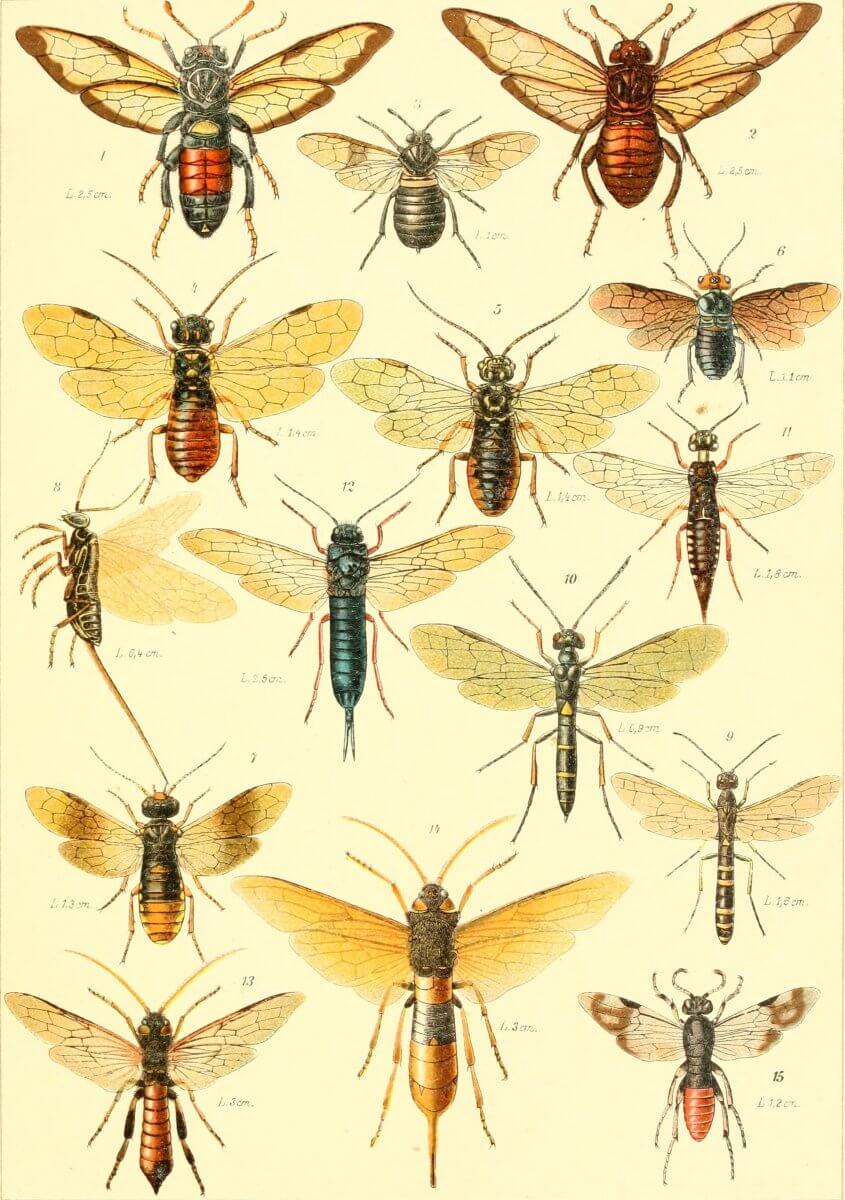

Bei mir geht es jetzt ganz kurz in Sachen Nistplätzen weiter (siehe oben): So ein Sandarium wie das oben abgebildete erfreut mich. Als Sandarium wird ein künstlich angelegter Nistbereich für erdbewohnende Insekten bezeichnet. Für Wildbienen und andere Hautflügler, die im Boden nisten. Der Begriff Wildbiene wird heute verwendet, um für die breite Öffentlichkeit, etwa bei Tipps zum Naturschutz, eine Abgrenzung zur Imkerei vorzunehmen, denn mit Biene meint eine*r umgangssprachlich meist das Nutztier. Und nicht die übrigen 30.000 Arten der Hautflügler. Zur einer Überfamilie der megadiversen (hießt wirklich so) Ordnung der Hautflügler, zu den Apoidea, gehören neben den Echten Bienen (Apidae) auch die nah verwandten Grabwespen.

Alles Hautflügler (Hymenoptera), megadivers wird diese zoologische Ordnung der genannt, zu der auch alle (unwissenschaftlich) so genannten Wildbienen gehören. Megadivers find ich gut! Bitte vergesst beim Anlegen von sach- und fachgerechten Hautflüger-Brutplätzen die benötigten Blüten nicht!

Durch die fortschreitende Blütenarmut in Stadt und Land, vor allem in strukturarmen Agrarlandschaften wie denen, durch die ich auch im Biosphärenreservat geradelt bin, sind Bienen, Hummeln & Co vom Aussterben bedroht! Ihnen folgen die insektenfressenden Vögel „auf dem Flügel“. Bitte füttert die frisch geschlüpften Hautflügler*innen 🙂 mit gebietsheimischen Blütenpflanzen! Forsythien und eher exotische, sterile Zierpflanzen z.B. bringen es gar nicht. Marlene Stadie

Die Honigbiene braucht keine Sandarien, und sie unterliegt auch nicht der zunehmenden Vetreibung – „occasioned by money“/ durch Flächenfraß – aus hölzernen, lehmigen, erdigen und sandigen Lebensräumen. Um diesen Unterschied deutlich zu machen, bezeichnet eine*r heute als Wildbienen sämtliche Arten der Bienen aus der oben genannten Überfamilie, mit Ausnahme der als Nutztiere gehaltenen Honigbienen, wobei der Begriff Wildbiene keinerlei Bedeutung in der biologischen Systematik hat. Rund 75 % der etwa 550 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten nisten im Erdboden und benötigen je nach Art unterschiedliche Materialien zum Nestbau. Diesbezüglich orientiere ich mich bei einem wirklich Kundigen, bei Paul Westrich (link). Der Autor von „Die Wildbienen Deutschlands“ beschreibt einen Sand-Nistplatz, in dem seit Jahren neben Grabwespen auch 20 bis 30 Weibchen der Efeu-Seidenbiene nisten und hat einen Trend zum Sandhaufen festgestellt.

Es scheine sich hier eine ähnliche Mode zu entwickeln wie im Fall der nach Westrichs Auffassung meist untauglichen sogenannten Insektenhotels (https://www.wildbienen.info/artenschutz/untaugliche_nisthilfen_A.php). Als Nistplatz für im Boden nistende Wildbienen eigne sich häufig eine künstliche Steilwand viel eher als ein Sandhaufen, „allerdings unterscheiden sich die Besiedler horizontaler und vertikaler Nistplätze hinsichtlich ihres Nistverhaltens.“ Ich betrachte den Nistplatz am Schaalsee wohlwollend und hoffe das Beste.

Marlene und ich erleben an diesem rasch kühler werdenden Freitagabend, wie die jungen Zarrentiner*innen die soeben eröffnete Badesaison nachklingen lassen.

Dies sei ein Kraftplatz, sagt Ines Bargholz, Betreiberin der Elfenschule im ehemaligen Schulgebäude von Neuenkirchen (im Hintergrund, mittig). Darauf, dass hier Übersinnliches im Spiel sein könnte, verweist auch der heutige Name von Neuenkirchens ältestem Gebäude (rechts), es heißt Elfenkirchen. Und die uralte Feldsteinkirche links? Sie könnte wie so viele christliche Gebäude auf einem Platz errichtet worden sein, in dem schon in früheren Zeiten Zeremonien stattfanden. Wir aber belauschen nun erstmal das morgendliche Vogelkonzert.

Am Samstag brechen wir kurz nach sieben Uhr auf gen Norden. Um von Zarrentin zur uralten Kirche in Neuenkirchen zu kommen, gibt es zwei Wege, beide haben wir an diesem Morgen für uns und wählen den über Neuhof, er führt am Ostufer des Neuenkirchner Sees entlang. Und schon sind wir unter Vogelfans, erkennbar an fester Kleidung, Fernglas, Mütze und Rundumblick.

Und das Filmteam vom NDR belauschte uns. Gesendet werden die Vögel und wir am Ostersamstag: Nordtour.

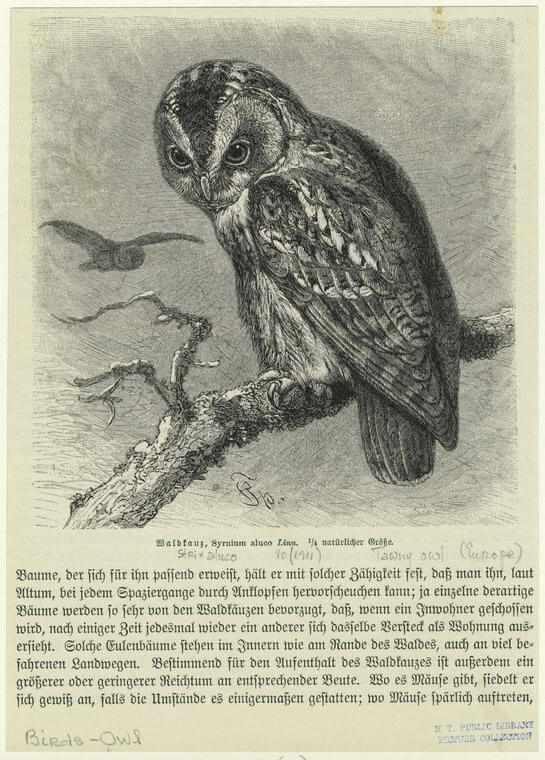

Wir versammeln uns zur Vogelstimmenwanderung an diesem Samstagmorgen bei der steinalten Kirche von Neuenkirchen. Im Turm dieser ältesten Feldsteinkirche von Westmecklenburg habe kürzlich ein Wachwechsel stattgefunden, erzählt Uwe Westphal, wohnhaft in der WG der Elfenschule gleich gegenüber. Eine neue „rotbraune Variante“ des Waldkauzes sei eingezogen. Der neue Nachbar sei viel scheuer als sein Vorgänger.

Uwe stellt erstmal die Gefiederten vor, bevor er zu seiner Person, „Publizist und Performer“ kommt. Und wir müssen die Augen schließen – auch das Filmteam vom NDR (unsere Wanderung wird am Ostersamstag in „Nordtour“ gezeigt) – für eine Lauschübung.

Bevor wir in die Neuenkirchner Niederung abbiegen, lenkt Uwe unser Ohrenmerk auf den Gartenrotschwanz. Dieser Phoenicurus phoenicurus ist eigentlich ein Waldvogel. Mit dem Schwinden der Wälder sind diese Baumhöhlenbrüter in die Dörfer und Städte eingewandert und brauchen nun unsere Nisthilfe. Mangels altem Baumbestand.

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

Zu sehen bekommen wir den meist im Gebüsch verborgenen Vogel mit dem rostroten Schwanz nicht. Aber Uwe imitiert seinen weich pfeifenden ansteigenden Ruf – vorher hat er uns den Unterschied zwischen Ruf und Gesang erklärt, siehe unten -: „hüit“ und seine kurze, weiche, wehmütige hohe Gesangsstrophe, die am frühen Morgen erklingt: „sih TRÜI-TRÜI-TRÜI si-si pli siWOJsi“.

Den Text der Rotschwanz-Strophe entnehme ich nicht etwa meinem Gehör, daran arbeite ich noch, sondern „dem Svensson“, das ist: Der Kosmos – Vogelführer, in dem zu jeder der über 900 Arten etwas ganz Spezielles steht. Total lesenswert!

Die Bestände des Gartenrotschwanzes sind stark rückläufig. Als Hauptursachen dafür werden Lebensraumzerstörungen durch Strukturwandel in den Brutgebieten (siehe oben bei den Insekten) sowie die durch die menschengemachte Ausdehnung der Wüsten. Und der großflächige und unüberlegte – oft überflüssige – Einsatz von Pestiziden, den die Biologin Rachel Carson schon 1962 kritisierte in ihrem bemerkenswerten Sachbuch „Der stumme Frühlung“. Ich habe die Leidenschaft für die Natur in all ihren Erscheinungsformen von meinem ursprünglich recht wildwüchsigen Vater übernommen – als positives Erbe – und schon in meinen ersten Studiensemestern Hinweise wie den oben genannten aufgesogen. Weiß das alles also schon seit 50 Jahren. Und bleibe dabei. Damit sie nicht verstummen.

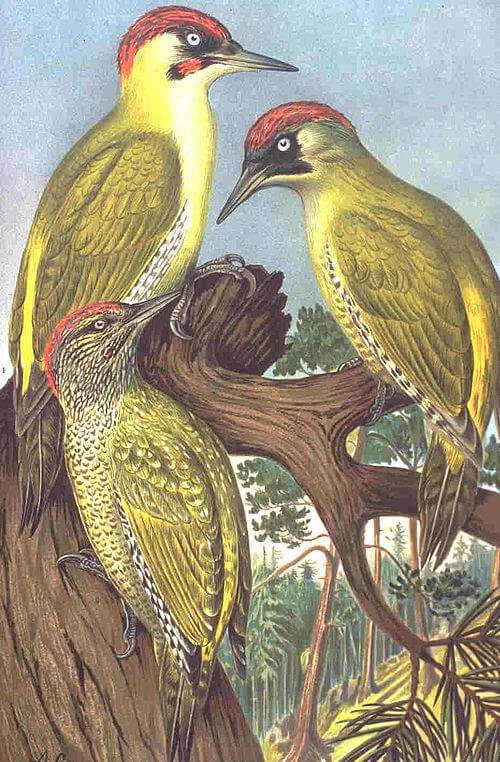

Picus viridis lacht sich einen im Biosphärenreservat, wo er genug Plätze findet zum Zimmern seiner Nisthöhlen, in den offenen Laub- und Mischwäldern, den strukturreichen offenen Gegenden mit diversen Gehölzen. Auf dieser Illustration von 1901 sind die anatomischen Anpassungen der Spechte an ihren luftigen Lebensraum gut zu erkennen: die kräftigen Füße mit den beweglichen Zehen, die scharfen Krallen, der Stützschwanz und der kräftige meißelförmige Schnabel. Nun stelle ich euch á la Svensson mal die Familie vor: Vater Grünspecht erkennt ihr an der „roten Wangenstreifmitte“, den Nachwuchs an seinem kräftig schwärzlich gestrichelten und gefleckten Gefieder.

Dann gibt es Percussion. Der Buntspecht trommelt auf nahezu jeden verfügbaren Resonanzkörper, um sein Revier zu markieren. Und singt nicht. Der Grünspecht, der ebenfalls dort vorkommt, hingegen lacht. Uwe macht es uns eindrücklich vor. Sowas prägt sich ein. Und manchmal antworten ihm die Vögel. Er will sie nicht stressen, deswegen tiriliert und kichert er leise.

Wir „beobachten“ mit den Ohren, lernen lauschend, aus dem Stimmengewirr über uns und um uns einzelne Rufer*innen und Sänger*innen herauszuhören. Dabei hilft Uwes naturgetreue Imitation ungemein. Er macht uns nun die Singdrossel. Und später erfahren wir, wie das so ist mit Amsel und Drossel, siehe unten.

Die Singdrossel (Turdus philomelos) gehört wie die Amsel (Turdus merula) zur artenreichen Vogelfamilie der Drosseln (Turdidae), allesamt begnadete Sänger.

Die Singdrossel singe „laut und sehr abwechslungsreich“, meldet mein Svensson, und ich höre es auch aus Uwes Imitation. Sie wiederhole ihre MotDer papierne Vogelführer ergänzt, ihr Gesang wirke „selbstsicher und rechthaberisch“. Da mach ich euch jetzt mal die Drossel, weil ich nämlich recht habe, immer wieder auf die Lebensräume der Vögel (auch Biotope genannt) hinzuweisen. Diese Virtuos*innen sind nämlich anspruchsvoll: Turdus philomelos braucht Holzmulm (Totholz) und Lehm, um ihr Nest zu bauen und ein dichtes Gehölz oder Unterholz, in dem sie es verstecken kann. Dieses Biotop ist das genaue Gegenteil von einer rundherum kahlen mit Robotermäher „gepflegten“ Rasenfläche, auf der auch kein Tier mehr irgendwelche Nahrung findet. Ich sach nur: Eigentum verpflichtet… Da bleibe ich selbstsicher, rechthaberisch und anspruchsvoll wie die Singdrossel.

Wir befinden uns bei unserer Vogelstimmenwanderung, die eher in besinnliches Schlendern und Verweilen ausartet, mitten im Biosphärenreservat Schaalsee (http://www.schaalsee.de), das ist eine der weltweit mehr als 700 Modellregionen für nachhaltiges Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Der See – an seiner tiefsten Stelle misst er bis zu 72 Meter – mit seinen abwechslungsreichen Inseln, Halbinseln, Buchten und weiten Flachwasser- und Schilfbereichen stellt das langgestreckte Zentrum dieses Reservates dar. Dort ist naturverträgliche Regionalentwicklung ein ebenso wichtiges Anliegen wie der Erhalt der vielen seltenen Pflanzen- und Tierarten, die sich in ungenutzten Bereichen ausbreiten dürfen. Uwe Westphal (http://www.westphal-naturerleben.de) – an den Führungen/Vorträgen/Auftritten/Vogelstimmen-Exkursionen u.a. Interessierte können bei uwe.westphal(at)arcor.de seinen Newsletter abonnieren – ist einer von mehr als hundert Partner*innen, die diese Region mit vielfältigem Leben erfüllen. Er hat in der Elfenschule in Neuenkirchen einen Standort nach seinem Bedarf gefunden, in der Elfenschule (http://www.elfenschule.eu), wo Ines Bargholz für Artenkenntnis der anderen Art sorgt.

Meine Lieblingselfe. Und ich verweise hier auf die Neuenkirchner Elfenschule (http://www.elfenschule.eu), siehe unten

Ines Bargholz schreibt, so mancher, der vielleicht nach einem ausgedehnten Spaziergang am Neuenkirchener See entlang – ihre kleine Galerie betrete, könne „dieses Atmosphärische wahrnehmen. An den einzelnen Objekten einerseits, und andererseits im ganzen Raum spürbar. Es ist wirklich nichts von Bedeutung, was ich tue – aber es deutet auf etwas hin: Auf das, was ich mit meiner Arbeit in der Elfenschule meine, und was hier wahrnehmbar ist. Ich weiß nicht was es ist, aber es ist eben spürbar für mich und für immer mehr Menschen, die mich hier besuchen. Die die Bilder, die Figuren, das Porzellan betrachten, die an einem Elfenwochenende teilnehmen.“ Sie macht sich „mit Gefolge“ manchmal auf den Elfenpfad. Ihre Waldgeister- und Feen-Expedition startet Ines dort an der kleinen gewölbten mittelalterlichen Natursteinbrücke, wo uns Uwe nun hingeleitet. Vorher hören wir noch einem im Gegensatz zum stillen Volk der Elfen brüllend lautes Tier: den Kleiber. Da kann ich ein bisschen mit vor Kurzem – als die Schulkinder beim DraußenDonnerstag im Park in Altona einen Kleiber entdeckten (siehe karierterkoffer.de/Um die Ecke – Nachbarschaftsökologie) – Naturwissen protzen: „Kleiben ist das alte Wort für Kleben“. Uwe setzt noch einen drauf, und weiß zu berichten, dass die Kleiber früher jene Handwerker waren, die Häuser mit Lehm verkleideten. Der Kleiber bezieht die Bruthöhlen anderer Vögel und mauert sie sich passend.

Blick von der gewölbten mittelalterlichen Steinbrücke auf den Zufluss des Neuenkirchner Sees. Hier wurde die Niederung für Pflanzen- und Tierwelt sehr erfolgreich wiedervernässt. Große Freude! Denn schließlich „verdanken“ wir – jenseits aller Klimakrisen – einen erheblichen Teil des hiesigen Artensterbens dem für die Wesen der Feuchtgebiete tödlichen Trockenlegen.

Die Kraniche brauchen Wasser um ihre Nester, damit die Jungen vor Räubern geschützt sind. Uwe macht sich Sorgen um „seine“ beiden Kranichpaare: „Der Frühling wird trockener“. Und der Vogelexperte befürchtet, dass hier wohlmöglich die künstliche Erderhitzung den für Kranichjunge schützenden „Burggraben“ verdunstet hat. Wir hoffen das Beste. Uwe erzählt von zauberhaften Anblicken, wenn die Kraniche ihre Jungen über die Niederung führen.

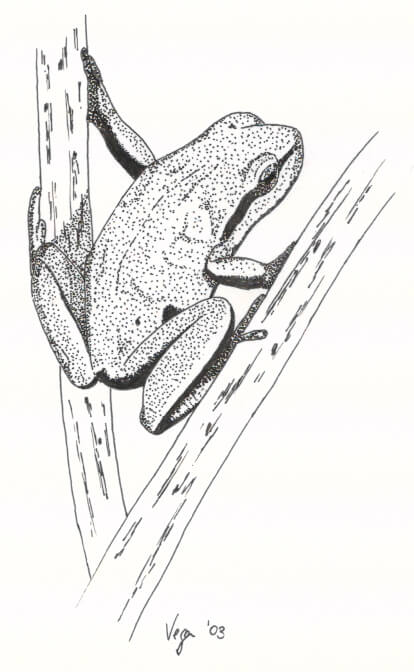

Die Neuenkirchener Niederung, ein Relikt der letzten Eiszeit – den See hat eine Gletscherzunge erzeugt – mit sanften Hügeln, kleinen Gewässern, Bruchwäldern und verschiedenen Moortypen ist eine Arche für bedrohte Arten. Dort überleben Rotbauchunken, Laubfrösche, Waldwasserläufer und das Tüpfelsumpfhuhn, allesamt durch die viel zu intensive Landwirtschaft und die zerstörerisch fortschreitende Entwässerung und Versiegelung ihrer Lebensräume in der BRD an den Rand des Aussterbens getrieben. Uwe macht uns nun den Laubfrosch, er kann nämlich auch Amphibien!

Der Laubfrosch (Hyla arborea) ist mal hellgrau, mal gelb, mal dunkelgrün. Und wenn er auf einem Ast oder Halm ein Sonnenbad nimmt, glänzt sein Rücken auch mal im typischen Froschgrün. Die ersten Balzrufe der Männchen ertönen in der Neuenkircher Niederung erst im Mai. Uwe gibt uns Kostproben. Er imitiert die Tierstimmen so perfekt, dass er sich auch mal unterhalten kann. Und er bittet uns alle, die Tiere nicht mit Rufen und Gesängen aus elektronischen Geräten zu irritieren.

Und dann räumt Uwe mit der Niedlichkeit des Rotkehlchens auf. Sein Gesang sei eine Kampfansage an Konkurrenten ums Revier, das dieser vielfach verniedlichte Vogel äußerst aggressiv verteidigt. Auch andere Vöglein brüllen einander an. Der Zaunkönig schafft sich mit 90 Dezibel Raum, diese Lautstärke entspricht dem Autoverkehr in der Rushhour.

Wir bewundern jetzt erstmal die Pflanzenwelt. Ich knie nieder vorm Waldveilchen:

Suchbild mit Buschwindröschen und Waldveilchen. Es war bitterkalt an diesem Morgen, und die Sonne war noch nicht bei uns. Froh waren wir trotzdem.

Uwe schwärmt von der Artenvielfalt in der Nachbarschaft seines Arbeitssitzes: „90 Sommervogelarten im Umkreis von einem Kilometer“. Aber er ist überhaupt kein Arten-Abhaker, es geht ihm vor allem um unser Naturerlebnis. Ich erlebe mit diversen Sinnen nun den Balzflug der Rohrweihe. Was soll ich schreiben? Macht euch einfach auf den Weg. Ich kann euch ja den allerbesten Lebensraum der Rohrweihe verraten: Sie brütet ab März im Schilf von flachen Süßgewässern, Buchten oder langsam fließenden Flüssen, versteckt ihr Nest aus einem Schilfhaufen im hohen Röhricht und macht sich, oft niedrig fliegend auf die Jagd nach Kleinsäugern, Amphibien u.a., gleitet und segelt – Uwe sagt: „sie gaukelt“ – wie alle Weihen mit angehobenen Flügeln, das Männchen ist an seiner dreifarbigen Oberseite zu erkennen.

Rohrweihe (Circus aeruginosus) aus Nederlandsche Vogelen (1770), dies ist entweder ein Weibchen oder ein junges Männchen, denn die Oberseite ist noch nicht schwarz-weiß-braun gefärbt.

Nach diesem äußerst lebendigen Naturerlebnis á la carte – danke Uwe! – beschließe ich, zu bleiben und finde Unterschlupf im ältesten Haus von Neuenkirchen, bei Heidi Adelaidem Lenzner. Der zweite ist ihr Musikerinnen-Name, sie ist unter anderem Singer-Songwriterin. Ihre Pilgerzimmer unterm Dach haben soviel Charme, dass ich ganz verzaubert bin. Dabei wirken bestimmt auch der Sekretär und die aus Pflanzenteilen von Nachbarin Ines gezauberten Feen mit. Schon habe ich einen äußerst inspirierenden Arbeitsplatz:

Die Bilder stammen von Nachbarin Ines Bargholz, sie schreibt: „Meine Bilder, mein Porzellan, die Figuren, eigentlich alles, was ich mit meinen Händen gestalte, hole ich aus meinem inneren Raum…

Ich schaue in den nächtlichen Himmel, in das Antlitz einer einzelnen Blüte oder bewundere ein verrottendes Stück Holz und spüre diese innere Weite, die Freude des „einfach-hier-Seins“.

Es bedeutet mir, ein Teil des Ganzen zu sein, mich verbunden zu fühlen mit allem was ist, ohne jemals dessen Unendlichkeit erfassen zu können.

Das ist der Zauber, die Magie, das Geheimnis, da einzutauchen – und von dort her zu kommen, wird mir immer mehr zur täglichen Praxis. Das, was vielleicht für viele Menschen ganz unbedeutend ist, wurde für mich zum Lebensinhalt. Der Schaalsee und speziell der Neuenkirchener Lebensraum hat mir geholfen, stiller zu werden, hat mich gelehrt genauer hinzuschauen, zu lauschen und präsent zu sein. Hat mir geholfen, ein Gespür für Schöpfung zu bekommen. Die Formen schaffen sich wie von selbst, aus dem weiten Schoß des Natur-Raumes, dem ich mich einfach öffne. Eigentlich gibt es nichts weiter zu sagen als… ich bin hier…“

Und ich entdecke auf meiner ADFC Regionalkarte Lübeck und Umgebung in unmittelbarer Nähe einen Ort namens Bockstanz. Das lässt mir als Teilzeit-Hexe natürlich keine Ruhe. Treffpunkte und Tanzplätze der Ahninnen haben es allüberall in sich, das habe ich schon oft erfahren. Und der Ziegenbock? Da braucht ihr nur in alten Sagen und Mythen zu stöbern. Unten seht ihr ein Versuchstier, dem aber nicht viel zu leide getan wurde, beim Hexenexperiment auf dem Brocken 1932:

Von einem, der sich hier ein altes Haus wiederhergestellt hat, habe ich im Gasthaus zum See erfahren, der Bockstanz sei von Mythen umworben, aber nicht von welchen. Der Weg dahin endet blind. Zur Linken wird vor lebensgefährlichen Bullen gewarnt. Das erinnert mich an Uwes derzeitiges Lieblingsbuch, von dem er mir gerade erzählt hatte: „Die Rückkehr der großen Pflanzenfresser“. Der Wälzer, Herausgeber sind Sebastian Brackhahne und Klaus Hackländer, hat fast 500 Seiten, und der Verlag (http://oekom.de) schreibt: „Große Pflanzenfresser sind in Mitteleuropa weitgehend ausgestorben, geraten aber zunehmend wieder in den Fokus von Öffentlichkeit und Fachwelt. Das liegt sowohl an der natürlichen Rückkehr von Wisent, Elch & Co. – aber auch an der steigenden Anzahl von Naturschutzprojekten, in denen große Pflanzenfresser als Lebensraumgestalter eingesetzt werden.“ Uwes Lieblingslektüre zeigt Wege, die ein Zusammenleben von Mensch und Wisent & Co in Mitteleuropa ermöglichen. Ich setz mich erstmal in die werdende Wildnis und beobachte die großen naturfarbenen (das ist ein anderes Wort für allerlei Beigetöne) Pflanzenfresser der Neuenkirchener Niederung aus respektvoller Entfernung. Sie tun nichts, sagte Uwe mir später, aber das Schild müsse sein.

Die halboffenen Landschaften rund um den Schaalsee, diese Mosaike aus Grasfluren, Hochstaudenbeständen und lichten Gehölzen, haben einst Wisente, Rotwild und Wildpferde durch ihr Fressverhalten geschaffen. Das heutige Grünland – wird es gemäht, bezeichnet eine es als Wiese, wird es beweidet, als Weide – ist typisch für die hiesige ab dem 15. Jahrhundert entstandene bäuerliche Kulturlandschaft. Und immer entscheidet die Intensität der Nutzung, von extensiv, also eher zurückhaltend, bis intensiv, inclusive Ausbringen von Gülle und frühe Mahd, darüber, in welchem Umfang das Grünland auch als Lebensraum für Wildtiere und -pflanzen geeignet ist.

Im Biosphärenreservat strebt frau und man Erhalt bzw. Entwicklung von strukturreichem extensiv genutzten Grünland an. Das hat bei mehr als einem Fünftel der Wiesen und Weiden bereits geklappt.

In der Neuenlirchener Niederung, auf die ich von meinem versteckten Beobachtungsposten im Gestrüpp schaue, sind die Weidetiere, vor allem „Landschaftspfleger“. Die robusten Rinderrassen und Wasserbüffel sorgen durch ihr Fresseverhalten dafür dass sich eine abwechslungsreiche halboffene Landschaft mit hoher Artenvielfalt entwickelt. Halboffen bedeutet, dass die Hälfte der Weidefläche von Gehölzen, Stauden oder Röhrichten besiedelt wird, lebendige „Unordnung“, auch Wilde Weide genannt. Die Landschaftspfleger hinterm Elektrozaun sind Charolais-Rinder. Diese robuste französische Rasse hat ein einfarbiges Fell – von weiß bis cremefarben. Und manchmal ist auf der Wilden Weide von Neuenkirchen, die auch von den Kranichen als Schlafplatz genutzt wird, ein Bulle dabei.

Mich hat sie gekräftigt, meine Tour zum Platz namens Bockstanz. Ich traf dort mich selbst, in eindrucksvoller Einsamkeit.