Montag, 31. März 2025

knie nieder Montag den 31. – 11:23 – Walter-Möller-Park/Grünzug Neu-Altona/Stadtteil Altona-Altstadt/Bezirk Altona/Freie Stadt Hamburg

Ökologie ist nicht nur was für solche in der Wolle (unten Wollhose und -pulli) gebleichte Naturfans wie mich! Zwar wird dieser Begriff heutzutage auch von ausgesprochenen Ausbeuter*innen unter anderem für Marketingzwecke ge- und missbraucht, aber ursprünglich setzt er sich aus den griechischen Worten oikos für Haus(halt) und logos für Lehre zusammen.

Zu Haushalt finde ich im Universalwörterbuch auf Seite 807 als erstgenannte Bedeutung: Wirtschaftsführung. Da denken jetzt bestimmt die meisten gleich ans Geld. Falsch! Denn in Wirtschaft steckt – wie ich als Limnologin (Gewässerspezi) und mangels Möglichkeit zum UNiversalstudium verhinderte Linguistin (Sprachspezi) freudig entdecke im dicken Duden: die WIRTLICHKEIT. Und das ist nun mein Wort des Monats – kein Scherz! -, denn es weist in eine ganz andere Wirklichkeit als die Signale und Botschaften, die mir um die Augen fliegen würden, wenn ich nicht konsequent alle nicht zum Schreiben und Überleben dringend benötigte Informations- und Kommunikationsrechnologie ausschalten würde. Wirtlichkeit verweist uns dahin, einander Gunst und Freundlichkeit zu erweisen, einander zu nützen, statt auszubeuten.

Da sind wir doch schon auf dem besten Wege zur wahren Ökologie, meiner Leib- und Magen-Disziplin, denn die erforscht Beziehungen.

Kleiner Einschub: auch meine andere Disziplin, der ich nun schon vor allem im Non-Profit-Bereich und außerparlamentarisch (nongovernmental) seit vierzig Jahren fröne, befasst sich mit Beziehungen. Hab als lebende Symbiose aus Autorin und Biologin nämlich eine PR-Ausbildung absolviert. Und PR, auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genannt, heißt: Beziehungen pflegen – public relations.

Zurück zur Ökologie: wir Ökolog*innen erforschen die Beziehungen von Lebewesen untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt (siehe die Beziehung zum Gestein oben). Und das tat ich gestern mit den Mitteln von Augenschein, Derivieren, das ist ein anderes Wort für Rumtreiben und zugleich eine anerkannte wissenschaftliche Methode und Feld- beziehungsweise Waldforschung draußen vor der Tür, gleich um die Ecke.

Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) im Zauberwald, der Pflegschaftsfläche der Louise-Schröder-Schule, wo unsere Aussaaten und Pflanzungen nun Blüten tragen.

Das Kleine naturkundliche Wanderbuch (Heinrich und Hans Grupe, 1953, I. Vorfrühling – I. In Gärten, Parks und Anlagen – 11. Die wechselnde Blütenfarbe des Lungenkrautes) geht voll in die Details und fordert zum Forschen auf: „Untersuche zunächst die Blütenknospen!“ Was wir oben sehen können á la Grupe senior, der schon 1927 ein natürlich analoges Verfahren, das Laien hilft, die Pflanzen- und Tierwelt kennenzulernen an Hand von Fundort, Wuchsform, Blütenfarben, Früchten und einer darüber hinaus riesigen Vielfalt von Beobachtungen, von denen unsereins als Kursleiterin und Konzeptschreiberin nur träumt. Aber schön sind sie schon, dieses intensiven ausführlichen und eindrucksvollen Sinneswahrnehmungen im Park um die Ecke. Also: die jüngsten Blüten sind rötlich gefärbt, die ältesten indigoblau. Das Rot der Blütenknospen geht durch einen chemischen Vorgang in der Pflanze, den Grupes Leser*innen mit Salmiakgeist (basisch) und Essigessenz (sauer) damals nachvollziehen konnten, als Laienforscher*innen, geht über verschiedene Violetttöne ins Blau über. Und wir steigern uns jetzt schon mal ins Thema (Wild)-Bienen und Blumen hinein. Als message and signal für alle user unter den Lebewesen: die Wildbienen, zu denen biologisch auch die Hummeln gehören, sind es, die unter anderem die Obstbäume bestäuben, wenn wir sie nicht durch fortschreitenden Blütenmangel (ihr wisst schon Pflanzengifte, Flächenfraß …) ausrotten. Dann gilt auch für die ganz Anthropozentrischen (ausschließlich auf die eigene Gattung konzentrierten): keine Apiformes – kein Apfel. Wir versetzen uns jetzt mal in die Insektengruppe der Apiformes, zu der unter anderem auch die Hummeln gehören, und gehen in Altona-Altstadt „einkaufen“. Wir brauchen ganz dringend Nektar. Als Angehörige der Gattung Bombus könnten wir uns nun aufs Lungenkraut stürzen. Puh! Wir fliegen weiter durch den Zauberwald.

Und siehe da, die Schüler*innen und ihre Unterstützer*innen haben am Rande des Gehölzes Sträucher gesetzt, die nun sprießen und blühen. Na bravo!

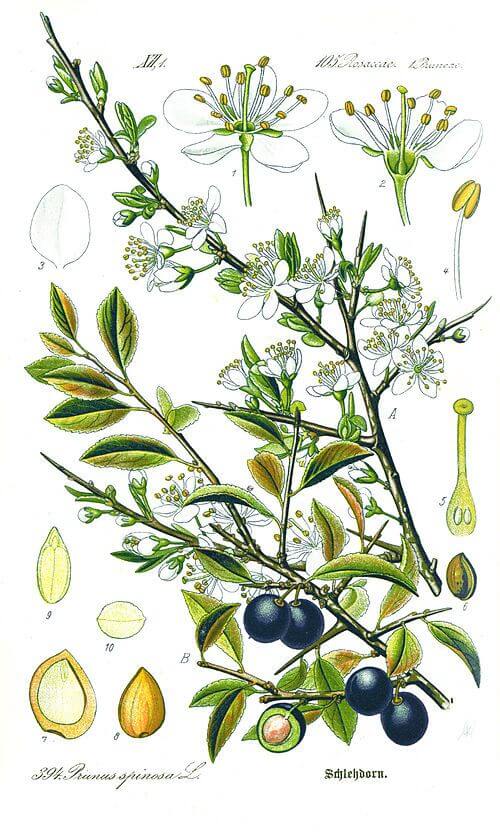

Für interessierte Erwachsene – die Kinder haben es schon begriffen, quasi handgreiflich und per Augenschein – erzähle ich nochmal ganz kurz die Sache mit den einheimischen Gehölzen und Stauden (zum Weiterlesen empfehle ich vorm frühlingshaften Pflanzenkauf wärmstens: „Heimische Stauden & Gehölze – Habitate und Nahrung für Wildbienen, Falter und weitere Insekten“ von Thorsten Roos, das die Zusammenhänge und Anpassungen der Arten an ihre jeweiligen Lebensräume am Beispiel des Wildstaudengartens ARTEN EDEN vom Artenschutzzentrum des Kreises Schleswig-Flensburg, und träume vom Artenschutzzentrum Altona:), wer macht mit?) – bevor wieder jemand damit um die Ecke kommt, dass die Kartoffel ja auch nicht und so weiter: Wir meinen mit heimischen Pflanzen Wildpflanzend, die entweder schon vor der letzten Eiszeit in Mitteleuropa wuchsen oder sich – häufig durch menschliches Zutun – in der Zeit zwischen der letzten Eiszeit und dem Ende des 15. Jahrhunderts hier angesiedelt haben.

Die Anpassung von Tieren an ihre Lebensräume verläuft nämlich nicht wie im Computerspiel, sondern in „very slow motion“. Weshalb übrigens in Sachen Erderhitzung die Natur es wohlmöglich „schon machen“ wird, wie manche propagieren, vor allem Anhänger*innen von Konsum, Kommerz, Komfort (die neuzeitlichen 3 K, die sich statt „Küche, Kirche, Kinder“ etabliert haben), aber wohlmöglich nicht sofort und wohlmöglich auch ohne die Art Homo sapiens, die nur bedingt dürre- und hitzeresistent ist, alle Biolog*innen betonen, dass keine der früheren – nicht vom Menschn gemachten – Klimaänderungen (ein Buchtipp nebenbei: „Männer, die die Welt verbrennen“) in diesem „Affentempo“ vorging, aber das nur nebenbei. Wir pflanzen trotz und wegen alledem Zukunft, nämlich zum Beispiel Schlehen.

Die Schlehe (Prunus spinosa) fängt schon Ende März an zu blühen, erzeugt Nektar, Pollen und Honigtau, Frühlingsfutter, auf das unter anderen Insekten 17 Schmetterlingsarten fliegen.

Schmetterlinge sah ich nicht, aber ziemlich wilde, hungrige Bienen. Und ich warf einen Blick in die halbierte Kokosnuss, die an unserem allerersten Draußendonnerstag eine Schülerin mit einem Gemisch aus Fett und Getreideflocken gefüllt hat. Wir streben nämlich die ganzjährige Vogelfütterung jenseits des Supermarktes an (auch dafür brauchen wir übrigens unbedingt Sachspenden, Gelder und so weiter) nach dem maßgeblichen Werk „Vögel füttern – aber richtig“ von Peter Berthold.

Die von uns noch nicht ganzjährig gut versorgten Singvögel des Parkes meinten es gut mit mir. Ich konnte also „mit den Ohren beobachten“, wie Johanna Romberg in ihrem tollen Buch „Federnlesen – Vom Glück, Vögel zu beobachten“ schreibt. „Rausgehen, sich irgendwo hinhocken und alle Aufmerksamkeit auf Stimmen und Laute lenken“.

Dann gab es wieder Augenschmaus, in solche Stämme vergucke ich mich immer wieder. Auch eines der Mädchen aus der Louise-Schröder-Schule hatte mir, nachdem ich die zwölf Kinder auf die Suche nach ihrem Lieblingsbaum in ihrem Zauberwald geschickt hatte, sehr eindringlich und ernst erklärt, sie würde jeden Baum lieben, einfach nur, weil es ein Baum ist. Es ist ja nicht so, dass die Kinder von mir lernen:), sie lehren mich, und wenn sie etwas in ihr Repertoire übernehmen, dann oft ohne mich und direkt um die Ecke in Altonas „Wildnis“.

So ein richtiges Gehölz braucht auch Unterholz und Wildkraut. Bei uns im Zauberwald wächst richtig viel Holunder.

Die von den Kindern „Zauberwald“ genannte Pflegschaftsfläche der Schule liegt im Grünzug Altona, der auf Trümmern der bis 1938 selbständigen, dann gewaltvoll von den Nazis eroberten und im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen zerstörten Stadt Altona angelegt wurde. Das Kind im Hintergrund kommt einen ehemaligen Trümmerhaufen an der Rückseite des Welkriegsbunkers heruntergelaufen. Im Vordergrund ist der Laubausbruch des Holunders zu bewundern.

Holunder hatte einst eine ganz große Bedeutung für die oben beschriebene „Wirtlichkeit“, kaum ein Haushalt mit Garten oder Land kam ohne so einen Strauch aus. Die Leute wussten um all seine Wirkungen. Wir bleiben heute und hier bei seiner Bedeutung für Insekten und Vögel: 16 Schmetterlingsarten fühlen sich angelockt und die Beeren sind wichtiges „außerschulisches“ Vogelfutter.

Dieser auch für die Kinder von Altona inzwischen bedeutsame Strauch lässt sich vor Blüten und Beeren am charakteristischen herben Duft der gegenständigen (sie stehen einander direkt gegenüber am Zweig) und unpaarig gefiederten Laubblätter (die Blättchen haben eine ungerade Zahl und stellen zusammen das Blatt dar) identifizieren. Sie enthalten interessante und stark riechende Inhaltsstoffe.

Das Bild unten sieht jetzt nicht gerade nach einem Erfolgserlebnis aus, ist es aber! Denn trotz allseitiger Bedrohung durch brutales Harken und buddelnde Gebrauchstiere hat sich die von uns gepflanzte Staude am Rande des Zauberwaldes tapfer durchgesetzt:

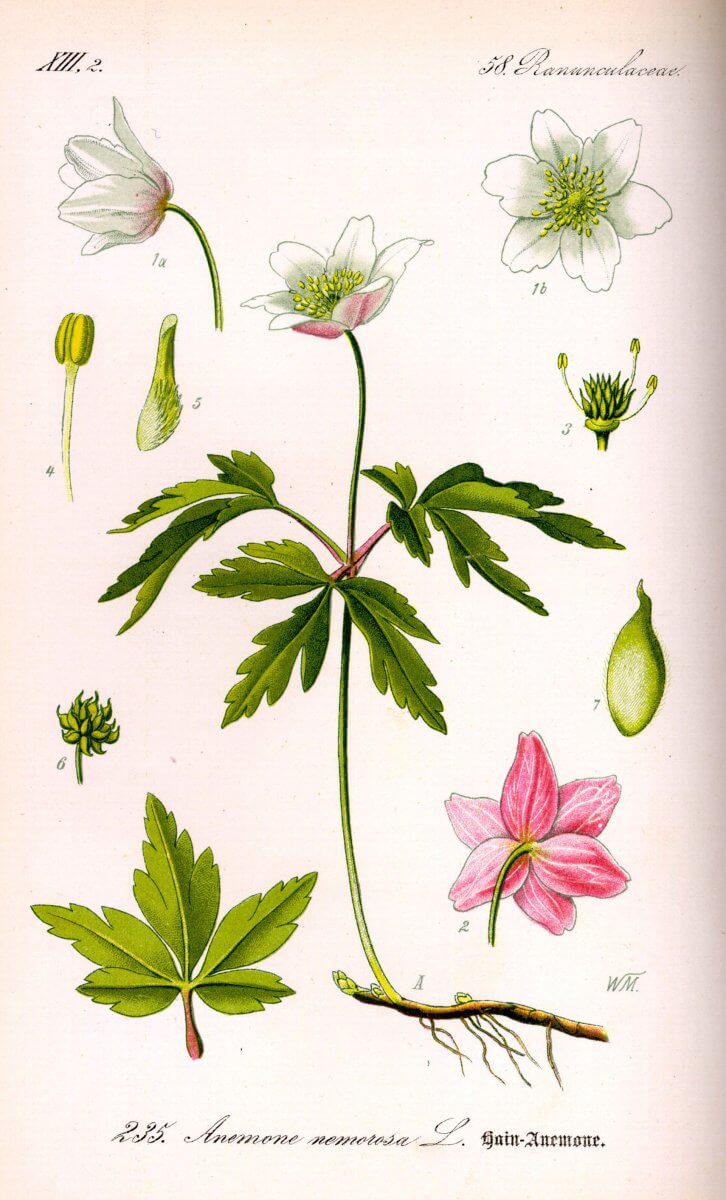

Zum Frühling im Wald gehört dort, wo der Wald einer ist, Anemone nemorosa, das Buschwindröschen. Wir haben in Altona mal ein wenig nachgeholfen … und siehe da: Pflanzenkenner*innen, auch werdende, was nicht ist …, konzentrieren sich hier mangels Blüte auf die von Botaniker*innen so genannten Stengelblätter. Sie sind, wie es im Buche steht, handförmig-5teilig und haben tiefgezähnte Ränder. Geht doch!

Diese Art gehört auch zu den Frühblühern und wir erwarten nun jederzeit die Blütenknospen mit der charakteristischen Rosafärbung an der Unterseite, die manchmal auch bei den 6 – 8 ansonsten weißen Blütenblättern hauchzart erhalten bleibt. Und da diese zarten Pflänzchen einem mehrjährigen Wurzelstock entsprießen, erwarten wir zahlreichen Nachwuchs. Und nehmen auch jede Art von Waldwildpflanzenspenden entgegen und führen sie direkt dem Zauberwald zu!

Und lass uns … die kleinen Veilchen blüh´n! Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Da sind sie ja!!! Es sind wohl Duftveilchen (Viola odorata), auch Märzveilchen oder Wohlriechende Veilchen genannt – in mir steigt schon allein beim Anblick die Erinnerung an Veilchenpastillen auf, die mir mal jemand verschämt in die Hand drückte, in einem Frühling vor einem halben Jahrhundert. Und ich freue mich „diebisch“ ökologisch darüber, dass es sich auch hier – wie beim benachbarten Buschwindröschen -, um eine ausdauernde Pflanze handelt, die jedes Jahr wiederkommt. Viola odorata bildet nämlich einen Wurzelstock zur fleißigen Vermehrung, ein Rhizom.

Auf dem Bild unten sind im Vordergrund die Blätter von Weißdorn (Crataegus) zu erkennen, weiß sind die Blüten dieser sowohl Kernobst- als auch Rosengewächse, rot die Beeren, die auf sanfte Art bei Herzschwäche helfen.

Und ich setz mich erstmal auf einen sehr dicken Baumstumpf, bei dem ich immer denke, das er zu einem Baum in der alten Altstadt der Stadt Altona gehört. Und erfreue mich an unseren Erfolgen in der ökologischen und ästhetischen Aufwertung, bin den Kindern dankbar für ihre emotionale und anregende Unterstützung, und wünsche mir von Herzen Förderung für unsere weiteren Vorhaben. Als Verein stehen wunderbarerweise der Louise-Schröder-Schule und unserem außerschulischen Team von Pädagog*innen, Handwerker*innen, Biolog*innen, Künstler*innen, Gärtner*innen und anderen Unterstützer*innen die Heckenretter*innen (http://heckenretter.org) zur Seite, gemeinsam bemühen wir uns gerade um Personal- und Materialmittel, nehmen aber auch gerne geeignete Sachspenden (alles außer Elektronik und Plastik) und andere Hilfe und Beratung entgegen, z.B. unter stadie-kommunikation@t-online.de, und freuen uns, wenn ihr donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr am/im Walter-Möller-Park im Gehölz neben dem Spielplatz vorbeikommt.

Bezüglich der Brennnessel hatte ich mich ja schon in Nachbarschaftsökologie I ein wenig ausgelassen – forscht aber bitte unbedingt weiter, das ist wirklich eine zauberhafte Pflanze!

Geelögschen, Goldhähnchen, geele Haselblume, gelbe Storchblume, geele Waldhenle, gelbes Waldveilchen, gelbe Waldviole wurde es in östlicheren Regionen genannt, dieses Gewächs, das vor allem in Laubwäldern vorkommt, seltener als das nahe verwandte Buschwindröschen, dann aber gesellig. Freu mich auf die pflanzliche Geselligkeit und bestehe darauf, dass wir nicht alles ausreißen, was giftig ist – wie das Gelbe Windröschen, allerdings müsste eine*r 20 Pflanzen verzehren – sondern lieber Wissen verbreiten. Außerdem ist es ausdauernd und kommt immer wieder:)

Eine neue zauberhafte Blüte im Zauberwald von Altona: das Gelbe Windröschen (Anemone ranuncoloides)

Und auch der Bärlauch ist da. Die ersten Pflänzchen haben die Kinder vor drei Jahren gesetzt, und das haben wir nun davon! Bitte nicht wegfressen…:). Wenn sich dieser Knoblauchspinat, wilde Knoblauch, Wald-, Rinsen-, Hundsknoblauch, auch Hexenzwiebel, Ramsen oder Waldherre genannt, bei uns verbreitet, haben wir irgendwann alle was davon. Auch dieses Waldgewächs ist ausdauernd, dank seiner Zwiebel.

Und dieses Zauberwaldbereicherung habe ich gerade eingebracht: Waldmeister. Und ich kenne auch das ultimative Waldmeister-Bowle-Kinderrezept dazu. Die Pflanzenart Galium odum hat unterirdisch kriechende Ausläufer und bildet unter Umständen bald einen größeren Bestand, der dann für eine generationenübergreifende Nachbarschafts-Maibowle reichen könnte.

Waldmeister (Galium odum) für den Zauberwald

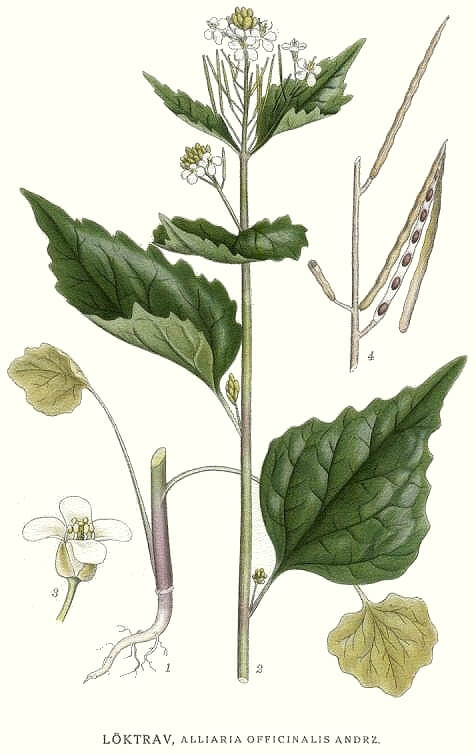

Nun schwenke ich wieder ein in Richtung auf das Abstandsgrün. So wurde unser gemeinschaftlich genutzter Garten in den 1950ern genannt. Damals errichtete die Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg als kommunales Wohnungsunternehmen in diesem fast vollständig zerstörten Teil von Altona Mietshäuser. Ich bin seit 2010 sehr glückliche SAGA-Mieterin, in „meinem“ Haus wohnen Menschen von fast allen Kontinenten, uns fehlt nur noch Australien. Sofort im Vorfrühling 2011 begann ich, wie mir schien, begeistert begleitet von Amsel & Co, die sich zu Recht mehr Würmer u.a. erhofften, unter meinem Fenster zu buddeln. Das Ergebnis traf damals nicht unbedingt den allgemeinen Gartengeschmack, aber heute bekommen die SAGA-Mitarbeiter*innen ökologische Schulungen. Das finde ich wunderbar, es gibt nämlich den unten abgebildeten Pflänzchen und den zugehörigen Insekten ihre Chance. Es summt und brummt da unten schon. Und es ist auch was für die Küche dabei, beispielsweise Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), auch Knoblauchskraut, Lauchhederich, Lauchkraut, Knoblauchhederich genannt. Viele Namen deuten bei Pflanzen auf eine Bedeutung für den Menschen hin, diese hat bis in die frühe Neuzeit, also Anfang des 16. Jahrhunderts, als Gewürz gedient und geriet, als importierte Gewürze billiger wurden, in Vergessenheit.

Knoblauchsrauke, für Skandinavier Löktrav, für Botaniker*innen wie mich (allerdings nur im Nebenfach, nicht dass ihr denkt, ich würde jede Pflanze kennen!) Alliaria petiolata

Außerdem sprießen in unserem gemeinschaftlich genutzten Vorgarten sowie Hinterhof zwischen zwei Häuserreihen auch Scharbockskraut (hatten wir schon: Nachbarschaftsökologie I) und Löwenzahn. Da würde ich jetzt mal menschenzentriert rangehen und euch dieses bitterzarte Stoffwechsel-Heilkraut zur Entschlackung und Entschleunigung (beim Sammeln und Zubereiten) nahelegen. Meine Heilkräuter-Fibel von 1996 empfiehlt für die Frühjahrs- und Blutreinigungskur ein bis zwei gehäufte Kaffeelöffel Löwenzahnkraut und -wurzel (bei weniger naturverliebten Gärtner*innen kann sich eine*r auch mit dem Ausgraben von Löwenzahn aus dem Rasen beliebt machen) mit 1/4 Liter kaltem Wasser aufzukochen, 20 Minuten ziehen zu lassen, den Tee abzuseihen und kurmäßig zweimal täglich eine Tasse zu trinken. In „Norddeutsche Küche“ von Metta Frank und Marieluise Schultze ist für den April Löwenzahnsalat vorgesehen.

„Feinschmecker ziehen jetzt mit einem spitzen Messer auf die Wiese, um die ersten zarten Blattrosetten des Löwenzahns zu schneiden.“ So schreiben die beiden Kundigen. „Nur der wildwachsende hat die fein-herbe Bitterkeit“, ergänzen sie, kultivierte Pflanzen würden viel gröber schmecken. „Achten Sie darauf, nur die frühen Blätter zu ernten“. Nun haben wir hier Straßen- und Hundenähe, aber manchmal gehe ich trotzdem mit dem Messerchen ins Gärtchen. In den Löwenzahnsalat kommen Gurke und hartgekochte Eier, die Marinade rühre ich aus Senf, saurer Sahne, Schlagsahne, Zitronensaft, Salz, Zucker, Pfeffer und toppe das Ganze mit zartesten Zitronenmelisse- und Knoblauchsraukeblättchen aus dem Abstandsgrün, das ich heimlich „Sagagarten“ nenne, weil ich es so sagenhaft finde, was hier so alles wächst und wie viele Wildbienen vorbeikommen.

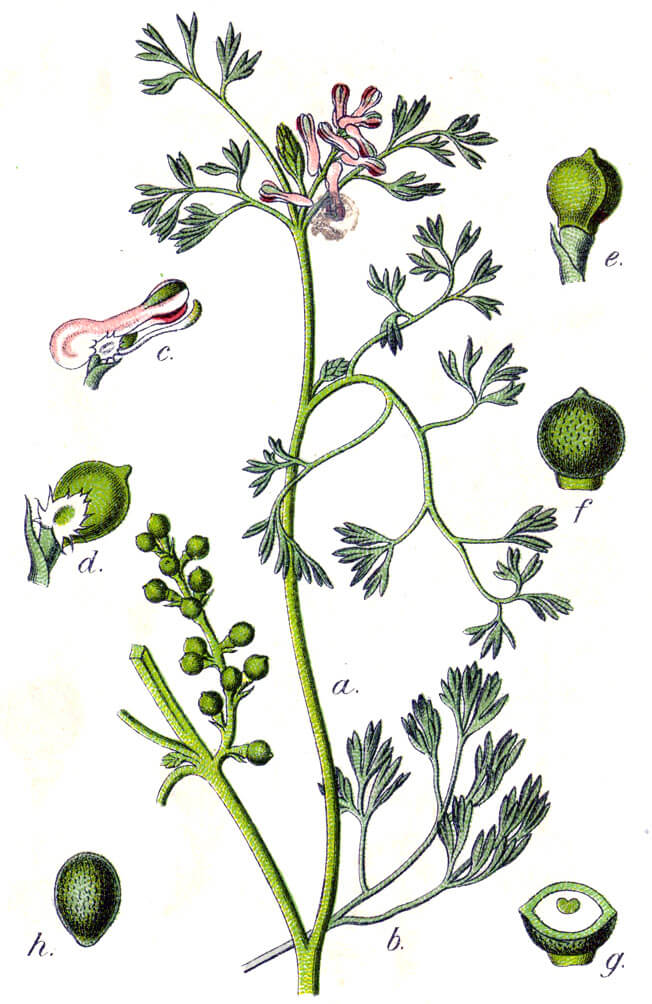

Den violetten Erdrauch – links und rechts von der gelben Blüte des Scharbockskrautes – habe ich hier als einheimische Pflanze „eingeführt“. KORREKTUR! Und ein Hoch auf die Nachbarschaft! Meine Nachbarin Joanna, die ich gerade ein wenig näher kennenlerne, ist Wildnispädagogin und mit allen Pflanzensäften gewaschen sozuschreiben. „Lerchensporn“, so identifiziert sie das violett blühende Wildkraut schon aus der Entfernung. Und sie hat recht! Ich lass das andere alles mal so stehen – zeigt doch, dass eine einfach nicht alles weiß, oder manches vergisst – und dass wir zusammen einfach besser sind:) Nun also zum Üben eine Illustration zum Hohlen Lerchensporn (Corydalis cava):

Der Lerchensporn gehört wie der Erdrauch zu den Mohngewächsen, seine Blüte bildet einen Sporn, der ein wenig dem Haupt der Haubenlerche ähnelt.

Und unten zur vollständigen Verwirrung noch eine Illustration zum Kleinblütigen Erdrauch (Fumaria parvifolia):

Schon vor Christi Geburt wurde Erdrauch (Fumaria), als Heilmittel verwendet, Kelten und Germanen verwendeten diese Pflanzen, eine Gattung aus der Familie der Mohngewächse, auch als Räuchermittel, worauf sowohl ihr lateinischer ihr deutscher Name hindeuten. Daneben stand sie auch im Ruf, ein Zaubermittel zu sein. Ich sach ja: sagenhafter wildwüchsiger Garten! Ab und zu pflücke ich mir mal ein magisches Blümchen:

Und das ist aber kein Erdrauch, sondern Lerchensporn. Danke Joanna! Wir zwei hecken jetzt mal aus, was sich gemeinsam für Altonas Verwilderung unternehmen lässt – und halten euch auf dem Laufenden:)