27. – 29. März 2025

tasten Donnerstag den 27. – 14:20 – Walter-Möller-Park/Grünzug Neu-Altona/Bezirk Altona/Stadtteil Altona-Altstadt/Hamburg –

weil es nämlich der erste schulische Draußen-Donnerstag für Erst- bis Viertklässler*innen der Louise-Schröder-Schule im Hamburger Viertel Altona-Altstadt ist; weil der Grünzug gleich um die Ecke ist.

Der Grünzug Neu-Altona heißt Neu-Altona obwohl er im Quartier Altona-Altststadt liegt, denn er verläuft durchs ehemalige Zentrum der ehemals unabhängigen Stadt Altona, von dem praktisch nichts übrig geblieben. Große Teile wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, der Rest in den 1950ern abgerissen. Der Entwurf für diesen ausdrücklich Fußgänger*innen vorbehaltenen Freiraum im neu erbauten Altona-Altstadt stammt von Herta Hammerbacher, eine Veröffentlichung feiert sie als „Virtuosin der neuen Landschaftlichkeit“.

Auch eine Weise, Stadtlandschaft zu genießen: einfach abhängen. Seit Jahren ist es rundherum erforscht, dass direkte Naturerfahrung enorme Auswirkungen aufs kindliche Wohlbefinden hat. Ich „zerre“ seit mehr als fünf Jahren Kinder aus Hamburg-Altona und -St.Pauli um die Ecke – raus in die Stadtnatur. „Sie waren glücklich“, sagte ihr Klassenlehrer nach dem ersten Draußen-Donnerstag.

Der Grünzug verläuft auf einer Nord-Süd-Achse vom Bahnhof Holstenstraße bis zum Fischmarkt an der Elbe und verbindet Parks und Grünanlagen von Altona und St. Pauli. Mitten drin liegt der von den Kindern so genannte „Zauberwald“, ein Gehölz mit Hainbuchen und Holunderbüschen, für das die benachbarte Grundschule eine Pflegschaft übernommen hat.

Wir haben da ökologisch in den vergangenen Jahren ein wenig nachgeholfen, zum Wohle der Kinder und auch der Wildtiere und -pflanzen. Und siehe da, im Februar sprießten die Schneeglöckchen.

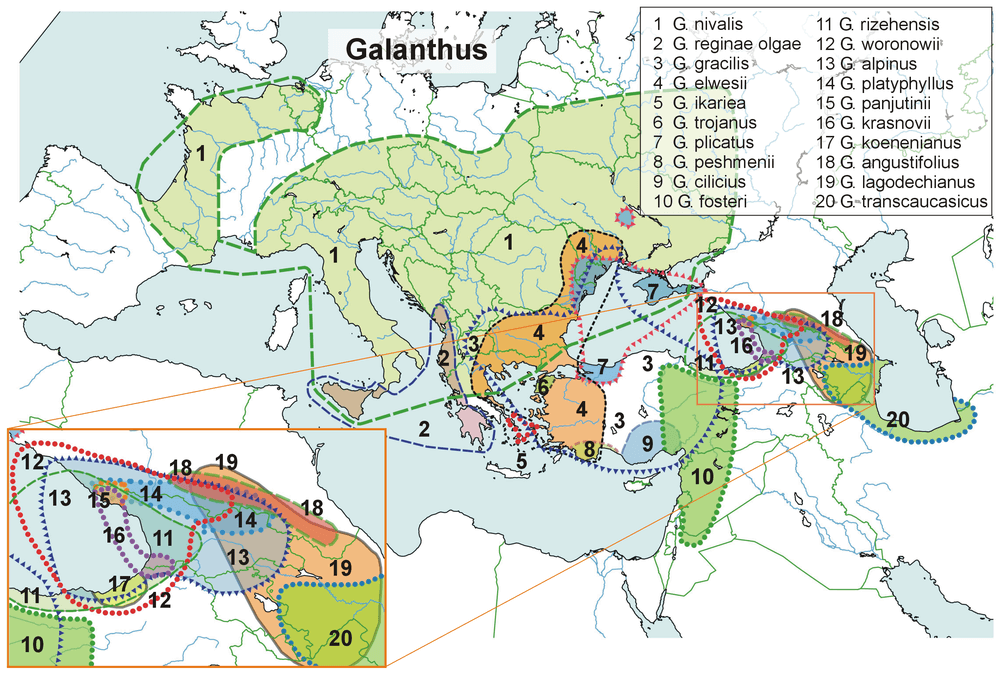

Die Geschichte davon, wie Galanthus – auch Weißglatze oder Schnee-Durchstecher genannt – das erfolgreichste uns umsatzstärkste Medien-Franchise aller Zeiten besiegte, steht unten, erstmal kommt ein wenig „Erwachsenenbiologie“: Die Karte oben zeigt die natürliche Verbreitung der 19 Arten der Gattung Galanthus (Schneeglöckchen).

Bei uns im Norden sind Schneeglöckchen Stinsenpflanzen. Das Wort stammt aus der Zeit zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Damals konnten wegen der hohen Baukosten nur Betuchte Steinhäuser – auf Friesisch Stinsen – errichten. Sie ließen in den Gärten ihrer Schlösser, Klöster, Güter, Kirchen und Herren- und Pastorenhäuser importierte Zierpflanzen setzen. Manche davon, die Stinsenpflanzen, haben ohne menschlichen Einfluss und sich vermehrt.

Bei uns in Altona war menschlicher Einfluss im Spiel. Wir haben die Schneeglöckchen aus dem wunderbaren Naturgarten von Eva Maria Dieckmann (https://trifolia.info) geholt und die kleinen galanten Frühblüher haben im Zauberwald offensichtlich einen geeigneten Standort zum Verwildern gefunden. Sie brauchen nämlich einen lockeren und humosen Boden. Humos bedeutet, dass sich in unserem Gehölz unter einer dichten Laubdecke – um die wir gegen alle Laubbläser und hektischen Harker erfolgreich gekämpft haben – das bildet, was nicht nur Galanthus zum Überleben braucht: Muttererde. Die Kinder begreifen das um die Ecke ihrer Schule im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war war für die meisten von ihnen das erste Mal, dass sie die kleinen weißen Blüten im Schnee sahen.

Und so kam es, dass der Schnee-Durchstecher das Plastik-Monster besiegte: die Achtjährige hatte ihren pinkfarbenen Taschenmonster-Stift mit in den Park genommen, und der war dort auf der „Feenwiese“ beim Zauberwald auf mysteriöse – wohlmöglich suchtgetriggerte (hatte ich doch vor ein paar Jahren bei den Kindern, die sich um die Karten dieses allzeitumsatzsstärksten Franchise, das 96 mit einem zu Konkurrenz und Nahkampf aufrufenden Videospiel angefixt wurde, stritten, ziemlich genau den gleichen Gesichtsausdruck entdeckt wie bei den Crack-Raucher*innen um die Ecke) – Weise verschwunden. Aber nachdem die Ex-Besitzerin sich neben das hübsche Februar-Mädchen, wie unsere Vorfahren das Schneeglöckchen auch nannten, gekniet hatte und auch noch eine Kohlmeise ihr „Fidze fidze fidze!“ ertönen ließ, war ihr sämtliches Franchising egal. So also gewann Galanthus gegen das Ungalante. Botanik schlägt Brutalität, ein echter Marketing-Erfolg für die Nachbarschaftsökologie.

Scharbock ist ein alter Name für die Vitaminmangel-Krankheit Skorbut, die die Menschen vor der Erfindung der globalen Lebensmittel-Lieferketten nach einem langen Winter ereilt hätte, hätten sie nicht ihr Pflanzenwissen gehabt. Das Scharbockskraut – oben vor der Blüte zu sehen – ist ein Vitaminwunder. Und blüht nun auch im Grünzug, gleich neben dem Spielplatz, wo ursprünglich naturnaher Bewuchs beim Umbau entfernt und durch Pflanzen ersetzt wurde, die sich hier offensichtlich nicht so heimisch fühlen. Und wir begrüßen jetzt jedes noch so kleine Wildkraut, das dort sprießt.

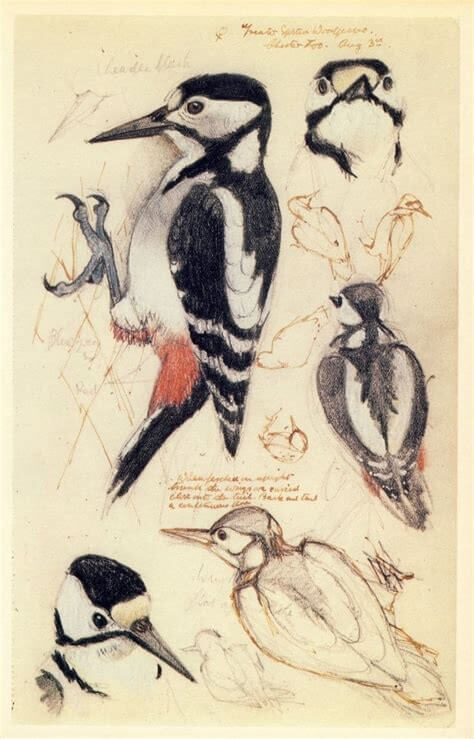

An diesem Donnerstag im März ziehen im Grünzug die Frühblüher und Frühsänger alle Register. Selbst die hartgesottensten Gamer können nicht eineinhalb Stunden lang – so lange dauert die Draußendonnerstagszeit – widerstehen:). Die Zwölf aus der Louise-Schröder-Schule packen ihr Naturwissen aus. Ein Junge erklärt uns fachkundig, warum der Specht keine Gehirnerschütterung bekommt: Sein Schädel hat als Stoßdämpfer sehr starke Muskeln, die kurz vorm Aufprall angespannt werden, so wie ein Boxer es tut, wenn er einen Schlag herannahen sieht. Außerdem sitzt das Gehirn der Vögel – umgeben von nur sehr wenig Gehirnflüssigkeit – relativ fest im Schädel und wird daher beim Klopfen nicht gegen die Schädeldecke geschleudert.

Dendrocopus major (Buntspecht), Charles Frederick Tunnicliffe

Wenn ihr Erwachsenen mal nachgucken wollt, welches vorfrühlingshafte Naturwissen bei Kids noch in den 1950ern „wuchs“ – während von denen, die ich in den Zauberwald entführe, manche noch nicht einmal wissen, dass gerade Frühling ist – empfehle ich Heinrich Grubes „Kleines naturkundliches Wanderbuch – I Vorfrühling“. Dort ist auch sehr schön nachzulesen, dass Parks und Anlagen wie der Grünzug, ökologisch betrachtet, einem „lichten Feldgehölz“ gleichen. Und darüber wiederum habe ich in der bei der Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrar erhältlichen Broschüre „Naturschätze in Hamburg geschrieben“. Solche Gehölze wie der Zauberwald im Grünzug sind Schätze, denn sie bieten zum Beispiel ursprünglich im Wald beheimateten Vögeln wie den Spechten, die im Laufe eines langen Zeitraumes in die Städte eingewandert sind, Versteck und Nahrung.

Wir möchten das Gehölz im Walter-Möller-Park mit Salweide (Insektenweide im frühesten Frühjahr) und Knoblauchrauke (Lieblingsgewürz unserer hiesigen Ahn*innen) und mit Unterholz so anreichern, dass sich dort auch Mäuse und Wiesel, vielleicht sogar Heckenbraunelle und Neuntöter (noch ein potentielles „Nachbarschaftsökologie-Franchise“:)) einfinden. Zunächst soll es in Kooperation mit dem Heckenretter e.V. (https://heckenretter.org) mit einer Totholzhecke umgeben werden. Denn Totholz ist auch zugleich Unterschlupf und Nahrungsquelle für die Parkfauna.

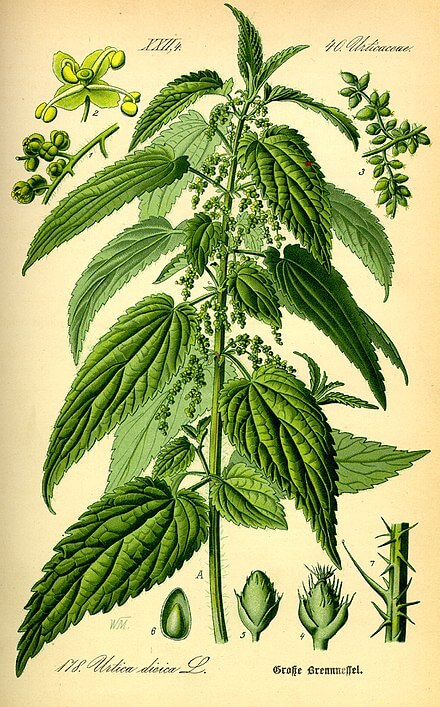

Wir bleiben erstmal bei der Flora von Altona. Die zwölf Kinder und wir zwei Begleiter*innen stießen am Donnerstag als nächstes auf eine weitere ziemlich zauberhafte Pflanzengattung: „Verkanntes Genie“ und „wehrhaftes Allroundtalent“, so nennt Franzisca – wunderbar porträtiert von Wolfgang Funke im Buch über: Das geheime Wissen der Waldfrau – Urtica, die Brennnessel. Wir verkosten – heimlich, an einer Stelle, wo die Hunde nicht hinkommen und auch sonst niemand – die ersten, zarten, jungen Blätter, die oberen, noch kleinen. Eine wagemutige Schülerin sagt: „Die brennen nicht, die streicheln!“. Franzisca kann diesen Frühlingsmoment kaum abwarten, denn 100 g frische Brennnesseln enthalten 200 – 330 Milligramm Vitamin C, das ist vier- bis sechsmal soviel wie beim Spinat und außerdem schmecken sie ungefähr 1000-mal besser.

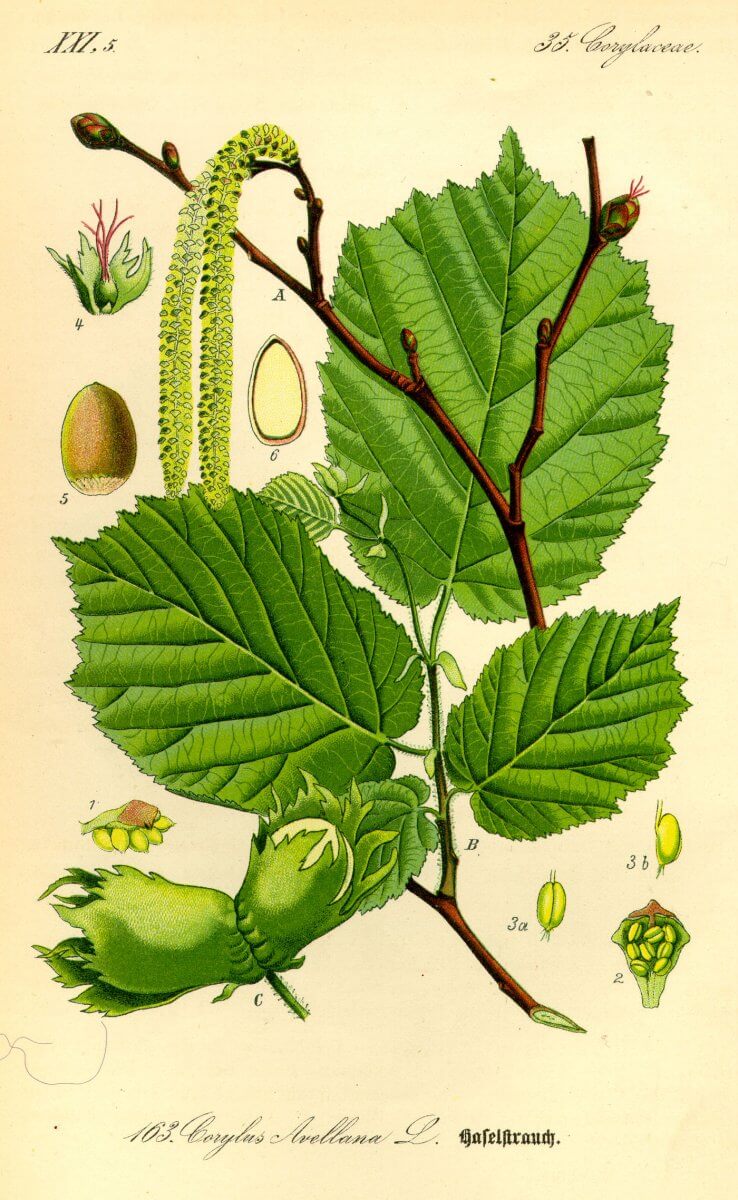

Corylus avellana, die Gemeine Hasel, wächst gewöhnlich als Strauch. In seltenen Fällen, wie bei uns im Walter-Möller-Park, dem Teil des Grünzugs Neu-Altona, der direkt an die Louise-Schröder-Grundschule grenzt und von deren Schüler*innen akribisch erkundet wird, wächst sie als Baum.

Und schon stellt sich das Eichhörnchen ein. Es hat seine Winterruhe hoch oben im Kobel, seinem Nest auf dem großen Haselbaum, eingestellt und sorgt nun für Nachwuchs, der dann im Wipfel des hohen Baumes aufwächst. Die Hasel blüht schon seit Februar, die Kinder sammeln die verblühten Kätzchen vom Boden und treten dem Frühling näher und näher.

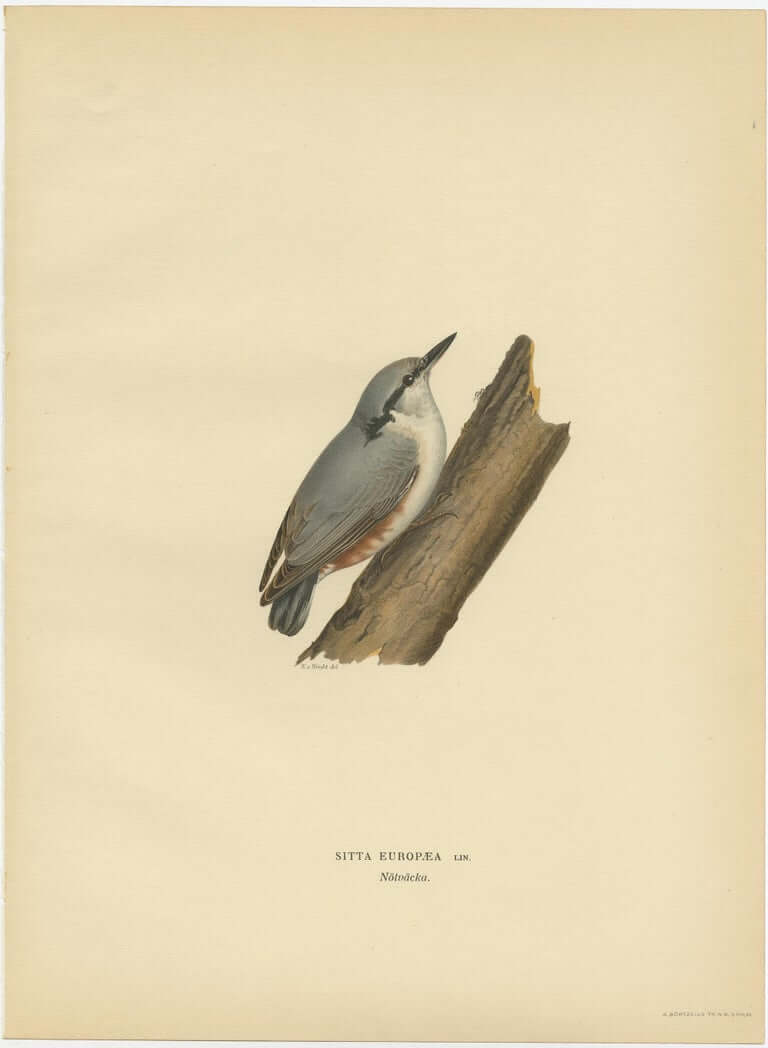

Beim Zauberwald angekommen, drücke ich den zwei- bis dreiköpfigen Spähtrupps ein kleines Faltblatt des NABU Hamburg (http://www.NABU-Hamburg.de) in die Hand: Unsere häufigsten Gartenvögel. Das sind nämlich die oben genannten Finken, Meisen und Spechte, die schon vor längerer Zeit eingewanderten Ex-Waldbewohner*innen. Und siehe da, sie schwärmen aus. Manche lauschen, manche gucken in die Luft, manche wühlen im trockenen Laub, andere finden endlich mal Zeit, miteinander in Ruhe zu reden. Sie treffen Rotkehlchen und Kleiber, so wird berichtet.

Sitta europaea, irgendwie zwischen Specht und Meise, daher auch Spechtmeise genannt. Kleiben heißt in altem Deutsch befestigen, schmieren, kleben, und der Kleiber verklebt den Eingang von Bruthöhlen anderer Vögel, zum Beispiel die von Spechten, mit Lehm, um sie selbst zu nutzen. Und dann „kleibt“ er den Eingang so weit zu, dass er gerade noch durchpasst.

Mein „Svensson“ – der heißgeliebte und trotz Gewicht mitgeschleppte Kosmos-Vogelführer mit den sensationellen Texten von Lars Svensson, die sich lesen wie Detektivgeschichten, weil sie wirklich genau die richtigen Indizien verraten, und über 4000 Farbzeichnungen – berichtet, dass die Kleiber mit ihren kräftigen Füßen aufs Klettern an schrägen Oberflächen spezialisiert sind, auch abwärts mit dem Kopf voran oder auf Astunterseiten. Das ist ein Merkmal, das sich die Kinder besonders gut merken können.

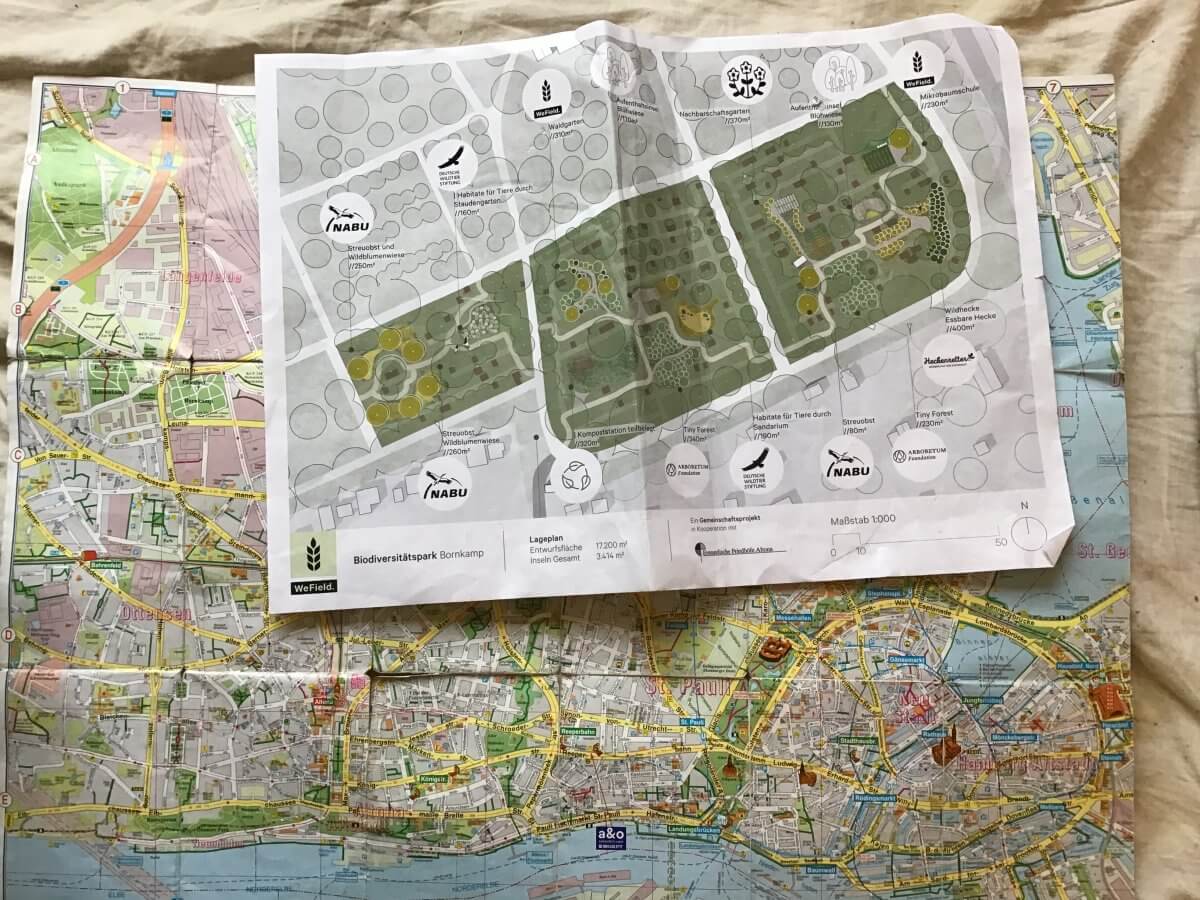

schaufeln Samstag den 29. – 10:36 – Biodiversitätspark Bornkamp/Stadtteil Bahrenfeld/Bezirk Altona/Hamburg –

„Am Bornkamp liegt ein großer Parkfriedhof mit wertvollem alten Baumbestand. 2011 wurde die schrittweise Außerdienststellung beschlossen“, schriebt der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeindeverband (Evangelische Friedhöfe Altona), Kooperationspartner des Gemeinschaftsprojektes Biodiversitätspark. „Seitdem ist der Friedhof zunehmend naturbelassen und der parkähnliche Charakter tritt in den Vordergrund.“

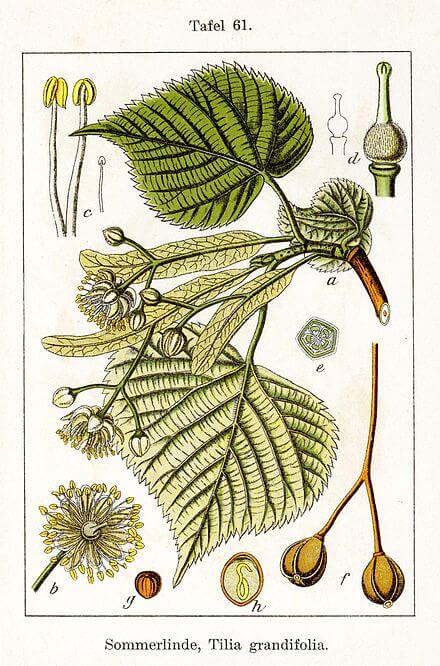

Auf dem 1880 angelegten Friedhof Bornkamp haben wir die ersten Spatenstiche für den Biodiversitätspark gesetzt (für mich waren das in dieser letzten Märzwoche schon die zweiten „ersten Spatenstiche“, denn wir haben auch in Altona-Altstadt, auf dem Schulhof der Louise-Schröder-Schule, nach Anweisung der Ackerdemie (https://www.acker.co/gemueseackerdemie) begonnen, den Schulacker anzulegen, davon in späteren Blogs mehr) und ich lese weiter über dessen Vergangenheit: „Viele Bäume stammen aus dieser Zeit (Ende des 19. Jahrhunderts), einige sind sogar noch älter. Kennzeichnend sind vor allem die vielen Alleen verschiedener Baumarten. Der Friedhof ist gesäumt von Linden, deren Reihen noch weitgehend geschlossen erhalten sind.“

Sommer-Linde (Tilia platyphyllos), Jacob Sturm

Apropos Linden, Barbara Simonsohn – sie arbeitet beim NABU Altona, der sich neben der Deutschen Wildtierstiftung und anderen Akteur*innen am Biodiversitätspark beteiligt und mit ihr habe ich dort einen Birnbaum gepflanzt – kennt sich auch mit der Heilkraft der Bäume aus. Demnächst erscheint ihr Buch: Die Linde – Baum der Heilung und Harmonie (http://mankau-verlag.de) und am 26. Mai lädt sie in den Heilgarten (http:heilgarten-hamburg.de) im Hamburger Volkspark ein, zur Verkostung von Buchenknospen.

Die vielen naturnahen Flächen von insgesamt neuneinhalb Hektar zwischen Holsten- und Bornkamp, Leuna- und Ruhrstraße, wo unser Workshop stattfindet, bieten schon jetzt zahlreichen Vögeln, Insekten und Wildtieren wie Eichhörnchen, Igel und Fledermäusen einen Lebensraum mitten in der Stadt. Und uns Menschen – unten von rechts nach links Barbara und ich – bieten sie auch allerhand an diesem zunehmend heißer werdenden letzten März-Samstag:

Insgesamt etwa dreimal so groß wie die Wurzel des Baumsetzlings soll das Pflanzloch werden, lernen wir von Finn und Lasse Peters, die mit WeField (http://wefield.org) dieses großartige Gemeinschaftsprojekt in Hamburg-Altona ins Leben gerufen haben. Ihr Verein schafft Ökosysteme für Tiere, Pflanzen und Menschen.

Und wir schwingen die Spaten, damit am Eingang zum Biodiversitätspark eine Birne den Weg säumt, Sorte: Gellerts Butterbirne. Die hat in meinem inzwischen – wegen der leckeren Rezepte – ramponierten Ratgeber zu Birnen und Quitten in Schleswig-Holstein von Meinolf Hammerschmidt eine ganze große Buchseite für sich. „Als „Beurré Hardy“ kam die Sorte im 19. Jahrhundert nach Deutschland, wobei unklar blieb, ob sie aus Belgien oder Frankreich stammt“, steht dort. Die großen rostfarbenen Früchte hätten ein „schmelzendes Fruchtfleisch mit würzigem Aroma“ und würden als hervorragende Tafelbirne gelten. Der Baum habe keinen besonderen Anspruch an Standort und Boden. Wir machen es ihm trotzdem sehr gut. Die jungen Mitglieder von WeField. meinen es bei all der herzlich-freundlichen Lockerheit, die uns bei diesem Workshop umgibt, ernst mit den Pflanzen. Und sie kennen sich hervorragend aus. So streuen wir also in unser 70×70-Pflanzloch Mykorrhiza-Pulver. Lege jetzt noch mal nach: In der Mykorrhiza genannten Symbiose steht ein Pilz in Kontakt mit dem Feinwurzelsystem einer Pflanze, liefert ihr Salze und erhält Zucker. Die Salze sind Pflanzennährstoffe wie Phosphat und Nitrat, der Zucker von der Pflanze erzeugte Kohlenhydrate.

Und manchmal freue ich mich auch – zugegebenermaßen ziemlich diebisch – wenn die Grenzen des wildgewordenen Wirtschaftswachstums, beispielsweise der zugehörigen industriellen Landwirtschaft – offiziell heißt es: „herkömmlich“ und „Mineraldünger“ oder „anorganischer Dünger“, und die alte und aktuelle Frage lautet: Wo soll das alles herkommen und hinführen? – deutlich werden: Die sogenannte statische Reichweite für die anorganischen Düngervorräte, das Verhältnis von Vorkommen zu Verbrauch, von Reserven zur Fördermenge, liegt bei nur 50 bis 100 Jahren. Einfach geschrieben: anorganischer Dünger ist bald alle, Peak Phosphor droht der herkömmlichen Baumschule, Gärtnerei u.a. Da haben dann die Leute von WeField. die Nase vorn, denn nun denkt „man“ über Mykorrhiza als Ersatz für Mineraldünger nach.

Lasse Peters vom Verein WeField., dem Initiator des Biodiversitätsparkes Bornkamp, bringt uns die „Wurzelpilze“ (Mykorrhiza – die aus dem Griechischen stammenden Wortteile für Wurzel (rhiza) und Pilz (mykor) stehen in dem Wort, das ich prinzipiell falsch schreibe, in umgekehrter Reihenfolge, aber ihr solltet euch das Zauberpulver unbedingt merken!

Die andere Hälfte unseres opulenten Workshop-Teams hat derweil Saatkästen für die Mikrobaumschule und den Waldgarten gebaut. Auch hier passiert vieles anders als herkömmlich, denn dieser junge Verein zur Schaffung nachhaltiger Ökosysteme hat nachgedacht. Zum Beispiel über Wurzeln. „Unsere“ – ich schreib das schon mal so, wir sind ja ein Gemeinschaftsprojekt – Bäume sollen starke Wurzeln haben, die nicht ständig beschnitten werden, wie in einem herkömmlichen Baumschulbetrieb. Daher säen wir in ein „Air Prune Bed“.

Baum-Aussaat in einem Air Prune Bed, Luftschnittbeet

So ein Air Prune Bed hat als Unterboden ein Drahtnetz und gibt die Möglichkeit, Pflanzen so zu ziehen, dass ihre Wurzeln die natürliche Form beibehalten. Es wird auf Deutsch Luftschnittbeet genannt, denn wir nutzen damit die naturwissenschaftliche Kenntnis, dass Wurzeln, sobald sie an Luft stoßen, aufhören zu wachsen und an anderer Stelle einen neuen Wurzelstrang bilden. So ist es dann, wie uns Finn erklärt, auch nicht nötig, die lange Pfahlwurzel abzukappen und der Pflanze einen großen Teil ihrer Kraft zu rauben, wie es in herkömmlichen Baumschulen geschieht.

Die Amsel und ich, wir stehen auf Stechpalme, die Amsel liebt die Beeren, ich die ganze immergrüne einheimische Pflanze, René Hourdy

Wir säen von A bis S: Ahorn, Birke, Buche, Eberesche, Eiche, Erle, Faulbaum, Ginster, Hartriegel, Hasel, Holzapfel, Kirsche, Kreuzdorn, Linde, Maulbeere, Stechpalme. Die Luftschnittbeete ermöglichen die Anzucht einer großen Anzahl von Stecklingen, die nach der Entnahme ausgepflanzt werden können. Und sind bannig stolz, wie eine in Hamburg so sagt, Barbara, Matthias (siehe unten) und auch die übrige Bande. Weil wir so viele waren, waren wir früher fertig als geplant. Bravo und Dankeschön, ihr WeField-Leute!