Montag, 17. – 21. März 2025

ankommen Montag den 17. – 11:00 – Neu-Lankau/Herzogtum Lauenburg/Schleswig-Holstein –

und sind gleich auf der richtigen Spur, denn die ersten Siedler in diesen Wäldern schufen sich wohl eine kleine Lichtung dort und gaben ihr den Namen Lenke. Das heißt Wiese und ist ein slawisches Wort. Und wir waren unterwegs, Jana, Nathaniel, Polina und ich, um uns gemeinsam auch slawischen Gesangstraditionen und ihren aktuellen Höhenflügen zu nähern, bei der Weltmusik CHORwoche, die Nathaniel Damon organisiert, zu der er als Co-Leiterin Polina Shepherd eingeladen hat. Sie ist in Sibirien geboren, in Novosibirsk.

Von Polinas Geburtsort Novosibirsk habe ich nur den Bahnhof kennengelernt bei meiner Reise auf den Spuren meiner russophilen Großmutter. Aber der hat mich schwer beeindruckt, denn im Wartesaal steht ein Klavier.

Auf die CHORwoche hab ich mich schon mal per Plattenspieler vorbereitet, besitze nämlich eine LP aus der DDR mit ukrainischen und russischen Liedern. Die passen locker zusammen auf eine Platte, kein Missklang ist zu hören.

Und zu mir passen diese leidenschaftlichen Lieder unbedingt, denn ich bin da beeinflusst von meiner Großmutter Maria, geborene Poetschke (das ist eher ein rheinländischer Name, ihr Vater war in seiner Reihenfolge Mühlenbauer im russischen Zarenreich und Deutscher). Sie war eine glühende Liebhaberin der russischen Kultur in all ihren Facetten, auch wenn sie, nachdem ihr Vater im Ersten Weltkrieg in russische Kriegsgefangenschaft geriet, nicht ganz freiwillig ihr geliebtes damals russisches Gouvernement Courlande (heute Lettland) gen Zentralsibirien verließ.

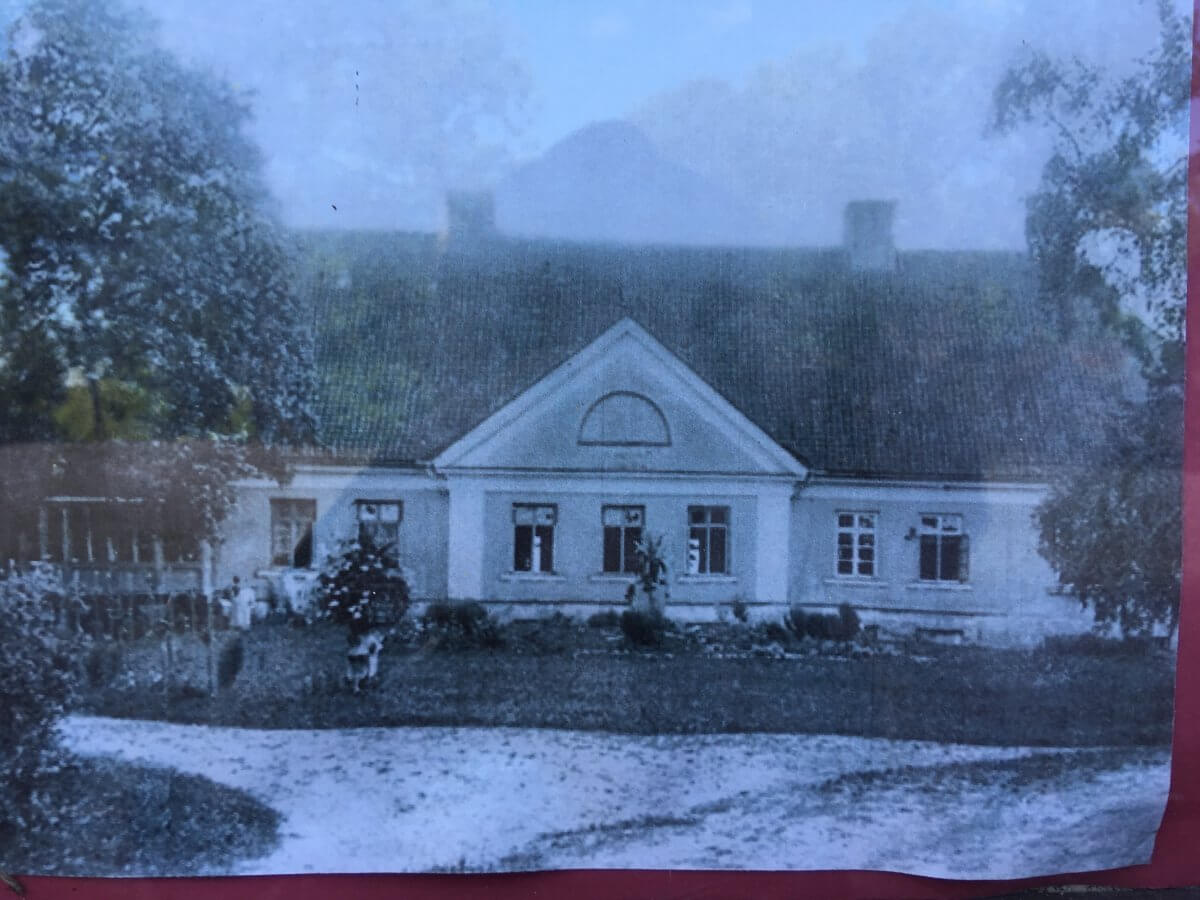

Als ich 2017 mir den Geburtsort meiner Großmutter in historischen Kurland – die Kuren sind wie meine prußischen Vorfahren ein baltischer Stamm und auch in ihrer Gegend dominierte eine deutsche Oberschicht, was sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Aufstand bewegte, das war dann die erste Revolution für meine Großmutter, sie ging noch nicht einmal zur Schule – besuchte, brauchte der karierte Koffer eine Reparatur. Und bekam sie. Wurde in Lettland extrem freundlich aufgenommen. Unten: neues und altes Bild des Gutes Schmucken, das der deutschbaltischen Familie von der Recke gehörte:

Meine Großmutter mütterlicherseits wurde 1900 im damals russisch regierten Kurland (damals Gouvernement Courlande, heute westliches Lettland) geboren, wo sie im Alter von fünf Jahren den ersten Aufstand ihres Lebens zwischen den Fronten erlebte, als zaristische Soldaten auf dem über dem Koffer abgebildeten Gut Schmucken in ihr Kinderzimmer drangen, auf der Suche nach lettischen Revolutionären.

Gut hundert Jahre später bin ich auf ihren Spuren und auf ihren Schienenwegen von dort nach Sibirien aufgebrochen, wie sie im Alter von 14 Jahren, mutterseelenallein, aber mit viel Liebe zu den Menschen und friedlich gesinnt. Denn auch wenn sie in Russland wieder zwischen die Fronten geriet, zwischen die rote und die weiße Front zu Zeiten der Revolution, die Liebe meiner Großmutter Maria zum russischen Volk blieb. Und überstand auch noch den Zweiten Weltkrieg und ihre zweite Heimatvertreibung aus dem damals deutschen Westpreußen (heute Polen), wo in ihrem nächsten Krieg die Russen einmarschierten. Sie hielt es wie Nathaniel, unser US-amerikanischer Chorleiter, und konnte zwischen Land und Leuten unterscheiden. „Lass dich nicht aufhetzen“, das hat sie mir schon in meiner frühen Kindheit beigebracht.

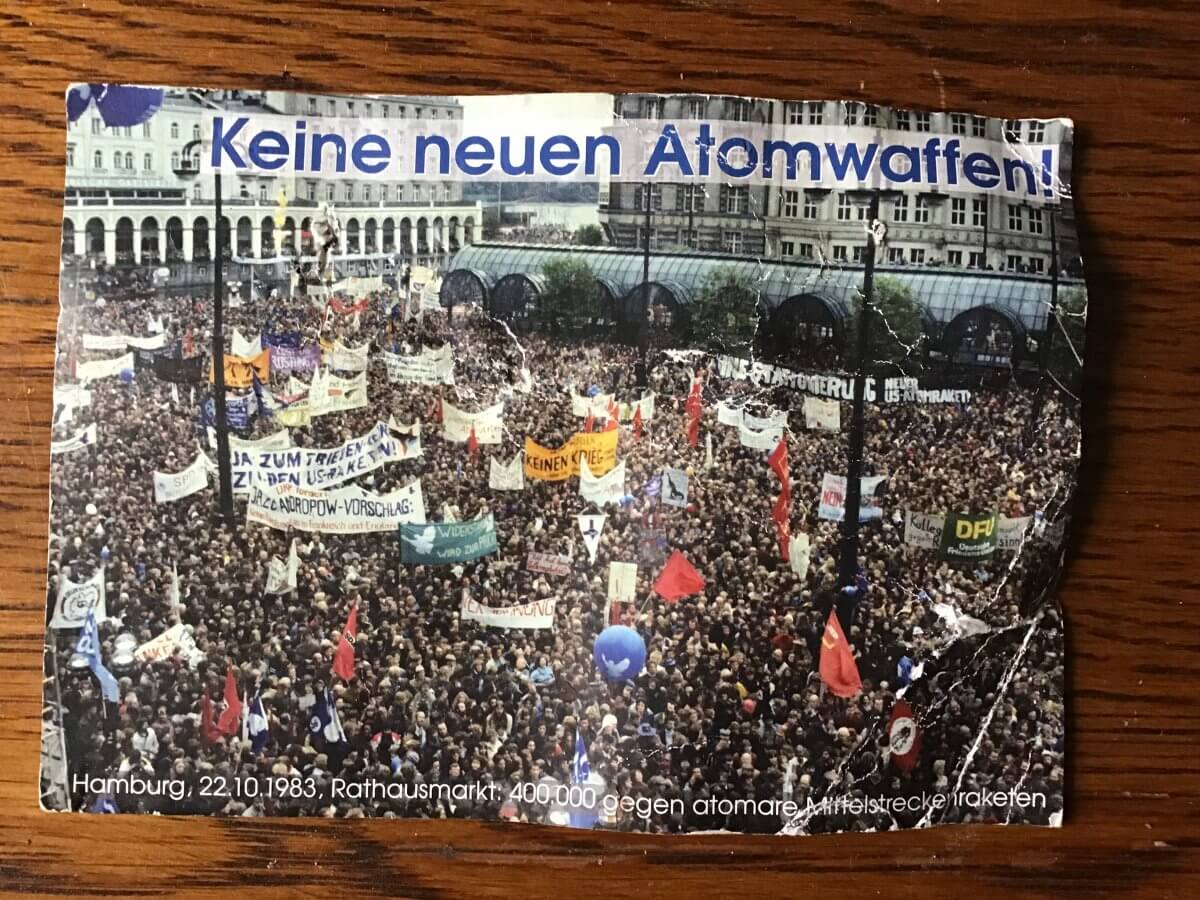

Als die von mir hochgradig verehrte Joan Baez 1966 beim Ostermarsch in Frankfurt teilnahm, war ich noch ein wenig zu jung für diese pazifistisch-antimilitaristische Veranstaltung.

Aber in den 1970ern rief mich meine Großmutter, bekennende Ex-Nazi und Anhängerin von Rudi Dutschke, an und sagte, jetzt müsse ich auf die Straße gehen, sie sei zu alt.

Meine Großmutter konnte als Überlebende zweier Revolutionen, zweier Weltkriege und zweier Heimatvertreibungen das, was im Nachkriegs-Deutschland vorging, als aufmerksame Überlebende zweier Weltkriege nicht fassen: Adenauers Atomwaffenideen und Aufrüstung, noch weniger den Nato-Doppelbeschluss zur Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen und Pläne für Neutronenbomben auf dem Boden eines Landes, das nach Auskunft von Fachleuten in Sachen Frieden die weltbeste Verfassung hat.

Meine Großmutter lebte ab 1914 in Krasnojarsk, mitten in Sibirien. Ich konnte dort die Apotheke besichtigen, in der sie gearbeitet hat, und durfte die Schamanentrommel schlagen. Und erlebte alte und junge russische Musik live und in Farbe, unter der Brücke, am Ufer des mächtigen Jenisei:

art.bereg bedeutet soviel wie Kunst unter der Brücke und ich war von dieser mittsommerlichen Musikveranstaltung mitten in Sibirien so angekrallt, dass mir ein Foto gelang, das wie bearbeitet aussieht. Ist es aber nicht ist, denn das kann ich nicht. Kann mich nur antörnen lassen von solchen Sänger*innen, die klingende Brücken bauen zwischen alten Traditionen und neuen Sounds.

Mein Vater war strammer Antislawist, da muss einer in Europa schon richtig verbal und auch sonst um sich schlagen, denn die Slawen sind dort immerhin die größte Gruppe von Ethnien. Auch seine Mutter gehörte wohl zu dieser Gruppe, das hat er nach seinem durchgreifenden ganzkörperlichen und geistigen SS-Drill verdrängt und/oder vergessen. Meine andere Großmutter, Martha, war nämlich eine geborene Niedźwiecki bzw. Niedzwiecki. Das ist ein uralter slawischer Nachname. Vom polnischen Wort Niedźwiedz für Bär abgeleitet, bedeutet er „von der Bären-Familie“.

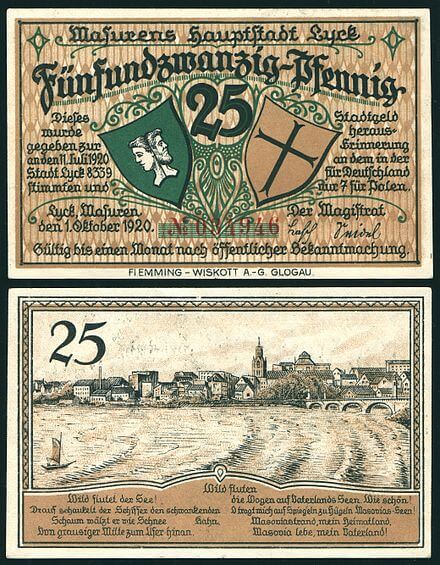

Sokółki heißt es heute und gehört zur polnischen Woiwodschaft Masuren, Sokolken hieß es, als mein Vater dort 1923 geboren wurde, als Sohn eines Prußen (meine Vorfahren väterlich-großväterlicherseits gehörten zu dem von Kreuzrittern bei der Ostkolonialisation unterworfenen baltischen Stamm der *Prūsai und damit zu den letzten Heiden Europas) und einer „vom polnischen Bärenclan“.

Ich glaube nämlich – erzählt hat es mir in dieser geheimnisbeladenen Familie niemand – meine Oma väterlicherseits war polnischer Abstammung. Dazu muss ich ein wenig ausholen: Martha Niedźwiecki stammte aus dem ausgesprochen multiethnischen Ostmitteleuropa, aus einer Gegend, die dem Deutschen Orden bei seiner Ostkolonialisation so unwegsam war, dass diese unchristlichen Ritter der Unterwerfung sie Große Wildnis nannten.

Und da bin ich dann plötzlich mit meinem Vater solidarisch, der ja mit und ohne Auftrag – viele SSler handelten nachweislich auch ohne jeden Befehl grausam – daran beteiligt war, Nicht-Deutsche zu unterwerfen oder zu vernichten in eben diesem Ostmitteleuropa. Hab ihm zwar nie gerne zugehört, wenn er seine rassistischen Parolen über den Esstisch raushaute, aber hab dann doch nochmal nachgeguckt, weil er immer sagte: „Wir stammen von den alten Prußen ab, und die waren schon dort, bevor die Deutschen kamen. Das stimmt. Stadie ist ein prußischer Name (das Prußisch, die Sprache meiner Vorfahren väterlichseits ist eine baltische Sprache, die ausgerottet wurde).

25-Pfennig-Notgeldschein von 1920 mit der Ansicht von Lyck, das war in der ostpreußischen Zeit die „deutsche Hauptstadt Masurens“ und die Kreisstadt des hautnah an der polnischen Grenze gelegenen Gebietes, in dem mein Vater geboren wurde. Der als Pruße eigentlich „undeutsch“ war, ebenso wie meine Großmutter mit ihrem polnischen Nachnamen. Eine sogenannte „Willkühr“ der Deutschen Eroberer 1670 fest, dass kein „Undeutscher“ in Rat oder Gericht der Stadt sitzen dürfe. So haben sie sich durchgesetzt. Und der oben abgebildete erinnert an eine Abstimmung nach dem Ersten Weltkrieg: Im Kreis von meines Vaters Geburtsort stimmten 1920 an die 40.000 Bewohner für seinen Verbleib bei Ostpreußen und gut 40 für den Anschluss an Polen.

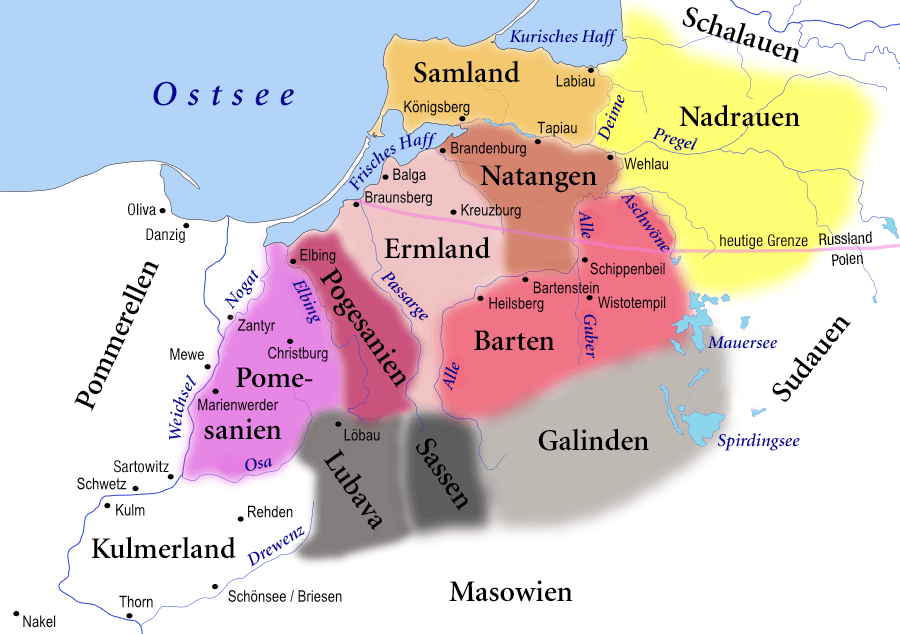

Das war ein Anfang vom Ende des multiethnischen Osteuropas. In dem ursprünglich neben den slawischen auch die baltischen Ethnien eine vielstimmige Rolle spielten:

Das multiethnische Ostmitteleuropa im 13. Jahrhundert anhand der Encyclopaedia Lithuanica; grau: Galinder als Balten, aber nicht Prußen, Sassen und Lubava prußisch-slawische Mischgebiete. Ich fühle mich durch den Geburtsort meines Vaters dem baltischen Stamm der Galinder zugehörig. Und mir gefällt die Prußin, die ich in Potsdam im kleinen Museum „Die ersten Preußen“ sah:

Auch weltmusikalisch wäre bei den indigenen baltischen Stämmen was zu holen: „Viele Melodien drehen sich nach dem alten griechischen Tonsatz“, heißt es in einem historischen Bericht, es würden aber auch „äolische, mixolydische, frygische, hypoäolische, dorische und hypofrygische Melodien angetroffen, besonders viel in gemischtem Tonsatz: ein Teil in einem Tonsatz, der andere in einem anderen. Es gibt Melodien in melodisch minorisch gammischem Tonsatz“ … ebenso werden Melodien, die man … mit einer Zweitstimme singen kann, aber es gibt auch Melodien rein monodischer (einstimmiger) Art, denen mit einer Zweitstimme nicht mehr zuzustimmen geht.“ Die pentatonischen Lieder der Landbevölkerung weisen sich durch charakteristische Quartensprünge aus, typisch für prußische Lieder sind auch chromatische Tonfolgen mit gut erkennbarer Modulation. Die Rhythmenwechsel in den Singtanzliedern machen es zudem manchmal erforderlich, in den 5/4-Takt auszuweichen. Allgemein werden der 2/4-Takt und der 3/8-Takt bevorzugt, seltener der 6/8-Takt. Den meisten Liedern liegt eine Wehmut, eine Melancholie zugrunde. Das Verhältnis zwischen Moll und Dur beträgt etwa 6:1. Zumindest zur prußischen Musik habe ich – für mich allerdings völlig unverständliche – Theorie gefunden. Aber da geht noch was. Ich lege bei der Büro-Archäologie mit meiner Historiker-/Archäologen-Freundin Marie-Theres demnächst Noten und Texte frei.

Auch der oben abgebildete Rautentanz gehörte zur prußischen/baltischen Kultur

Die prußische Urbevölkerung war tiefgläubig – und zwar verehrte sie laut Missionar Peter von Dusburg jegliche Kreatur als göttlich, nämlich Sonne, Mond und Sterne, Donner, Vögel auch vierfüssige Tiere, „ ja sogar die Kröte“, wie er angewidert schreibt. „Sie hatten auch Wälder, Felder und Gewässer, die sie so heilig hielten, dass in ihnen weder Holz zu hauen noch Äcker zu bestellen oder zu fischen wagten.“ Nach Kolonialisation und Missionierung wurden die Pruß*innen angehalten, angehalten, selbst zu Hause das Singen ihrer Volkslieder zu unterlassen, sodass diese in den Untergrund gedrängt wurden und sich nicht im üblichen Gruppengesang weiterentwickeln konnten. Stattdessen mussten sie als Anhänger*innen einer Naturreligion in fremder Sprache zu einer ihnen fremden Gottheit beten und fremde Lieder zu singen. Die haben sie aber, so heißt es, in musikalisch-ästhetischem Aufstand verschönert und so manchen Organisten aus dem Westen ins Schleudern gebracht.

Also ich verehre die Kröten auch – besonders diese

Meines Vaters „Land der dunklen Wälder und kristallnen Seen“, Ostpreußen, bis 1947 eine östliche Provinz des historischen Preußen, das nach meinen dort nach 50 Jahren Auseinandersetzung mit Kreuzrittern aus dem Westen unterworfenen Vorfahren, den Prußen, benannt wurde, war also wirklich völlig „undeutsch“. Wo Siegfried Stadie 1923 geboren wurde, als Sohn eines wahrscheinlich teilchristianisierten Prußen und einer Polin vom ostmitteleuropäischen Bärenclan, befand sich mehr als als 600 Jahre zuvor eine Gegend, die weitgehend unbewohnt war, und unwegsam, eine, wo auch Bären lebten.

Beweisfoto aus späterer Zeit

Die Pruß*innen dort lebten friedensstiftend und naturerhaltend von Heiligen Hainen getrennt, vielleicht haben sie auch den Großen Waldbär verehrt. Bis jemand sie gegeneinander aufhetzte, bis Invasoren den dortigen Bewohner*innen ihr häufig gemeinschaftlich oder gar nicht genutztes Land entrissen, sie zur Taufe und Frondiensten zwang, ihnen ihre uralte vorchristliche Kultur entriss, sie gar, wie Wild durch den Wald hetzten und jagten – weshalb mir der christliche Hintergrund dieser Rittersleute vor Augen verschwimmt.

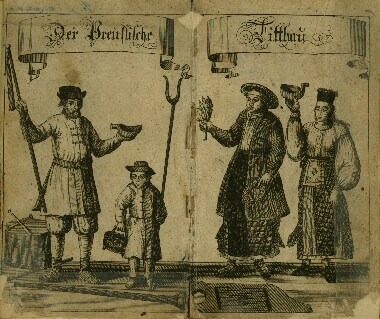

Taufe eines prußisch-litauischen Kindes 1744, Theodor Lepner

Bin zwar keine große Strategin, und mache um all die Ordensritterburgen, die meist auf ehemaligen prußischen Siedlungen errichtet wurden, instinktiv den größtmöglichen Bogen, aber: die hatten ein Personalproblem bei ihrer Unterwerfung Ostmitteleuropas. Nachdem der Deutsche Orden die Wiederbesiedlung der Großen Wildnis startete, dauerte es mehr als 200 Jahre, bis im 15. und 16. Jahrhundert die ersten Dörfer gegründet wurden. Die ersten Siedler kamen daher woher, die Masurka kommt, aus dem benachbarten polnischen Masowien. Und es ist wahrscheinlich, dass die polnischen Vorfahren meiner Großmutter väterlicherseits von dort kamen und dass ihr Nachname auf den vorchristlichen slawischen Glauben zurückgeht, in dem der Bär als eines der stärksten und mächtigsten Tiere betrachtet wurde. Als Symbol stand er unter anderem für Entschlossenheit, Weisheit und Mut, und ist mir schon lange ein Krafttier. Mein Bär ist kein Teddy, sondern ein Heiler, oder eine Heilerin, eine geschlechtslose Erscheinung, die ich vielleicht meinen vorchristlichen slawischen Ahn*innen verdanke. Der Bärenkult wird auch in schamanisch geprägten Arealen Sibiriens gepflegt, für die Menschen dort wohnt der Herr der Tiere tief in der Taiga und hat Bärengestalt. Und mischte sicher auch in der Großen Wildnis mit, einer historischen Landschaft, in die ich in diesem Leben nur noch schamanisch reisen kann.

Die Große Wildnis stand im 13. Jahrhundert dem Deutschen Orden bei seiner Ostkolonialisation unwegsam im Wege. Es hat wohl teilweise so ausgesehen wie im noch existierenden Białowieża-Urwald. Den teilt sich heute Polen mit Belarus, einem Land, in dem ich als Reisende 2017 Diktatur wie in einem fiesen, miesen Kinofilm erlebte, als ich an der weißrussisch-polnischen Grenze ohne mir bekannten Grund aus dem Zug geholt wurde. Kein helfender Bär in Sicht, nur Uniformen. Nachdem ich dann doch nach Polen einreisen durfte, habe ich im oben genannten Urwald einen Baumriesen umarmt. Und mich dann in die Urheimat meiner Großmutter Martha aufgemacht. „Wie soll’s jehen, Veralein?“, sagte sie in ihrem östlichen Singsang, wenn ich sie nach ihrem Befinden fragte. Wir liebten uns ohne viele Worte.

Und der Geburtsort meines Vaters lag damals unmittelbar an der polnischen Grenze. Er ließ ein paar Mal verlauten, was mit polnischen und prußischen Familienmitgliedern geschah, als die sowjetische Armee 1945 einmarschierte. Er erzählte, Angehörige seien ans Scheunentor genagelt worden. Er war derweil in Ungarn für die sogenannte Schutzstaffel (SS) tätig, die eine halbe Million ungarischer Juden zur Ermordung deportierte. Und blieb zeitlebens „a long way from healed“.

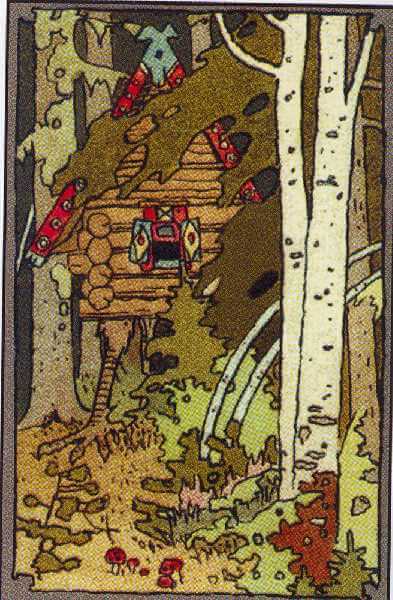

Als ich Theorie nachlegen will in Sachen slawische Musik, schmeißt mich das Internet doch glatt zu einer weiteren Großmutter, einer universellen: Баба-Яга, so heißt sie auf Russisch, Ukrainisch, Bulgarisch und Belarussisch; ihr polnischer, tschechischer, slowenischer und serbokroatischer Name lautet Baba Jaga. Mir und anderen, die sich nicht mit der Abwertung von kundigen und machtvollen weiblichen Gestalten abfinden, ist sie ein Teil einer Trinität aus junger, mittelalter und alter Gottheit, und als Alte für Tod und Wiedergeburt zuständig. Ihre Reiseweise haben Emerson, Lake and Palmer besungen: The curse of Baba Jaga (auf „Pictures of an exhibition“). Vom bevorzugten Wohnort her ist sie eine slawische Waldfrau.

Baba Jagas hochbeinige Waldhütte, 1899, Iwan Bilibin

Und so sind wir weiterhin im Wald und beamen uns über lauenburgische Hügel, vorbei an Bäumen, die schon voll in den Knospen stehen, Schluchten und kleinen Gewässern.

Diesmal ist der karierte Koffer Auto gefahren, nach Neu-Lankau am Elbe-Lübeck-Kanal, der seine schnurgerade Linie durchs hügelige Gelände zieht. Dort liegt unsere Herberge, ein Hamburger Schullandheim, versteckt zwischen hohen Bäumen an einen Hang geschmiegt.

So oft wie möglich haben wir draußen gesungen und musiziert, bei unserer Weltmusik CHORwoche in Neu-Lankau.

Wir waren 16 Sänger*innen und kannten uns zum großen Teil nicht. Auch Polina Shepherd und Nathaniel Damon, unsere genialen und kongenialen Leiter*innen, so verschieden, wie zwei nur sein können, und doch im Gleichklang, kannten sich vorher nicht. Sie hatten sich wie wir voll Vertrauen in diese wildwüchsigen und doch auch disziplinierten Chorproben gestürzt. Haben in knapp fünf Tagen 16 Lieder aus verschiedenen Welten in circa neun Sprachen einstudiert. Dabei mussten wir, wie Mit-Altistin Esther diagnostizierte, durch manches emotionale Nadelör. Wir passierten diese Engstellen im Flow der Musik, und wurden durchs gemeinsame Singen von Stunde zu Stunde gemeinschaftlicher.

Brauchte keine Theorie, Polina Shepherd hat uns den Weg zur slawischen und zur jiddischen Musik geebnet

Die Vögel um uns herum beteiligten sich mit ausführlichem Trommeln und abgedrehten Zwitschern-Strophen. Die tönen von den alten Buchen herunter. Auf diesen Baumriesen, die bis zu 40 Meter hoch und mehrere hundert Jahre alt werden, hätte einst ein Eichhörnchen, wenn es nicht die Kräfte verlassen haben, von der Ostsee bis ans Mittelmeer turnen können.

Fagus silvestris, die Rotbuche, gibt unzähligen Tieren Nahrung und Unterschlupf. Die Rotbuche unten ist 200 Jahre alt und hat einen Umfang von acht Metern.

Im sommergrünen Laubwald um uns herum, der schon den giftgrünen Mai ahnen lässt, auf diesen hohen alten Bäumen, fühlen sich diverse Vogelarten zu Hause. Das hören wir. Und vor dem Laubausbruch sind sie auch gut zu sehen, manche jedenfalls. Yael begegnet Dryocopus martius. Der ziemlich große schwarze Vogel mit dem roten Scheitel heißt nach dem Gott Mars, der übrigens ursprünglich kein Kriegs-, sondern ein Fruchtbarkeits- und Waldgott war. Und um Fruchtbarkeit geht es ja gerade jetzt, zur Frühlingstagundnachtgleiche.

Soweit war unser Schwarzspecht (Dryocopus martius) noch nicht, er war viel mit Percussion beschäftigt, das Trommeln dient dem Abstecken des Reviers, Alestair Rae, London

Um diese Jahreszeit, so beschreiben es Vogelkundige, balzt der Schwarzspecht mit „sexuell motivierten Strophen“, mit einer hohen, metallisch klingenden Lautreihe aus 20 Einzelelementen, die etwa so klingen: kwoih kwihkwi. Auch wir geben ungewöhnliche Laute von uns, denn Polina reißt uns in die Höhen und Tiefen der sowjetisch-jiddischen Musik. Sie hat einen wichtigen Ursprung in den chassidischen Gemeinschaften im Osteuropa des 18. Jahrhunderts. Auch ihr Revival ab 1931 trug sich dort zu. Damals waren die dortigen Chassidim wenig dogmatisch, kümmerten sich weniger um religiöse Regeln oder darum, wie jemand betet, sondern vor allem ums Singen. Durchaus auch als mystische Parole, nach der jede/r für ihre/seine gute Laune zuständig war und laut Polina dem Prinzip folgte: „Reach for the sky“. Also strecken wir uns und rufen unsere Superkräfte, singen auch ein Niggunim, ein Lied ohne Worte und sie treibt uns bei der Improvisation in höchstmögliche Höhen.

Die chassidischen Gemeinden hätten sich in den 1930er-Jahren in der Sowjetunion getroffen, um sich singend auszudrücken, „to lift their spirits“, und auch, um einander zu heilen. „Something heartbased!“ ruft uns Polina zu, und wir heben ab. Auch wenn die Tonleiter noch recht ungewohnt und glitschig ist. „Don ´t be afraid to make strange noises!“, ruft sie uns zu, sagt auch, es sei soviel Dissonanz in der Welt, dass es nötig sei, unser Bewusstsein singend zu erheben, und Harmonie zu finden.

Das fröhliche und herzliche Revival der jiddischen Musik in der Sowjetunion fand durch die Vernichtung der osteuropäischen Juden durch deutsche Nationalsozialisten wie meinen Vater und Großvater ein jähes Ende. Der Zerstörung der hochkultivierten ostmitteleuropäischen Multiethnizität, die wunderbare Poesie und Musik hervorbrachte und andere Köstlichkeiten, ist zunehmender Imperialismus vorausgegangen, Imperialismus der damaligen deutschen, österreichischen und russischen Herrscher. Erst dadurch entwickelte sich unter den Völkern im östlichen Europa friedensfeindlicher, ethnischer, sprachlicher und religiös geprägter Nationalismus.

Da war dann der Schritt zum Nationalsozialismus nicht mehr groß. Meine Großmutter Maria ging ihn in Westpreußen gleich neben dem polnischen Korridor als „alte Kämpferin“ schon vor 1933. Sie und ihr Mann, der bis zu seinem Tod Nationalsozialist und Faschist blieb, sind vor der sogenannten von interessierten Kreisen ermöglichten „Machtergreifung“, in „die Partei“, die NSDAP, eingetreten. Da hatte sie sich als Menschenfreundin und Humanistin aufhetzen lassen gegen die benachbarten „Ausländer“, als würden Pol*innen ihr das Deutschsein vermiesen. Sie hat es bereut, denn sie war keine Rassistin. Und auch keine Holocaust- oder KZ-Leugnerin: „Wir haben es gewusst“.

Und als Folge von Krieg, Nationalismus, Vertreibung, Flucht befinden sich die heutigen chassidischen Gemeinden vor allem in Israel und den USA und sind weit dogmatischer als zuvor. Frauen dürften dort noch nicht einmal singen, beklagt Polina.

Was hilft? „We are all one“, so begrüßte mich der Leiter des WhatEthno-Festivals in Sibirien, in der Altai-Region, wo ich die einzige Europäerin war. Wohin mich Sergej fuhr.

Reine Vertrauenssache! Bei diesem Fahrer, der mich zum Ethno-Festival mit unter anderem traditionellen Gesängen Sibiriens in eine abgelegene Gegend des Altai-Vorlandes brachte, war mein karierter Koffer in besten Händen, er zeigte mir auch, dass dieser – im Gegensatz zu den hartschaligen Gepäckstücken – genau ins Fach unterm Bett im Zug passt. We are all one. Und „Im Grunde gut“ (noch ein kleiner Lesetipp nebenbei).

Diverser geht es kaum. Und dann landet noch diese Europäerin in der Altai-Region, irgendwo zu Füßen des Gebirges, beim Festival „WhatEthno“. Was sagt dessen Manager? „We are all one“. Und ich denke: wenn wir uns nicht aufhetzen lassen, zum Beispiel die Pazifistin gegen den Mann in Uniform, die Russisch-Orthodoxe gegen den Schamanen, der uns auf dem Festival seine Arbeit zeigte und uns heilend betrommelte.

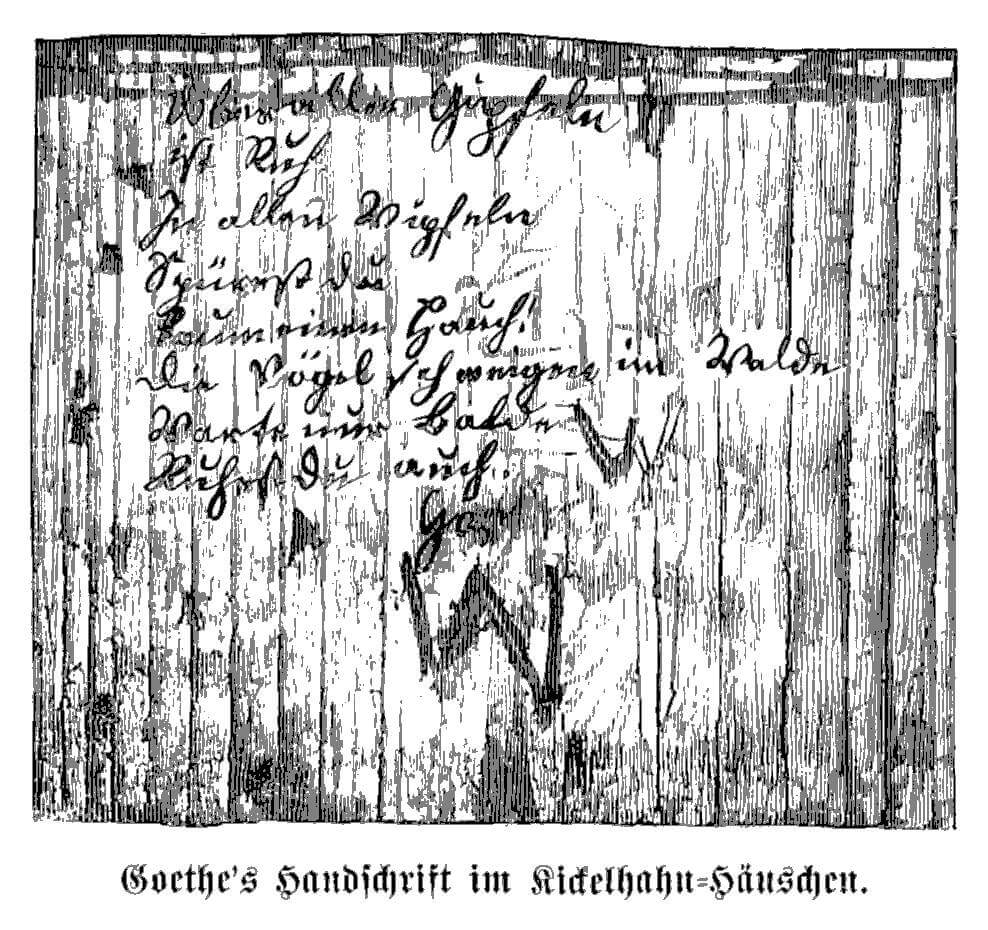

Acht Jahre später singe ich in Neu-Lankau leise und getragen ein Goethe-Gedicht. Der hatte, „um dem Wuste des Städgens, den Klagen, den Verlangen, der Unverbesserlichen Verworrenheit der Menschen auszuweichen“ im Jahr 1780 in Thüringen in einer Jagdhütte übernachtet und dort mit Bleistift an die Holzwand eine Ode an die Ruhe geschrieben:

Die jiddischen Gemeinschaften in der Sowjetunion waren sozuschreiben ultra-interkulturell und -internationalistisch, ließen sich keinen poetischen oder musikalischen Leckerbissen entgehen. „Über allen Gipfeln ist Ruh“ hat Osher Shvartsman ins Jiddische übersetzt.

Der sowjetisch-jiddische Dichter Osher Shvartsman hat Goethes Nachtlied übersetzt, Polina Shepherd hat es abgefahren schön vertont.

Shvartsmans eigene Poesie strotzte von revolutionärem Optimismus, der 1889 geborene sowjet-jiddische feierte die Arbeiterklasse. Und wir feiern ganz still und leise, als es in den lauenburgischen Wäldern dunkel wird, seine SHPITSN BERG, die „far shlofn in der finstrer nakht“ und das Ausruhen: „opruen zikh bald“. Polina hat dazu eine ganz zauberhafte Melodie geschrieben. „Poems make their voyages“, sagt sie.

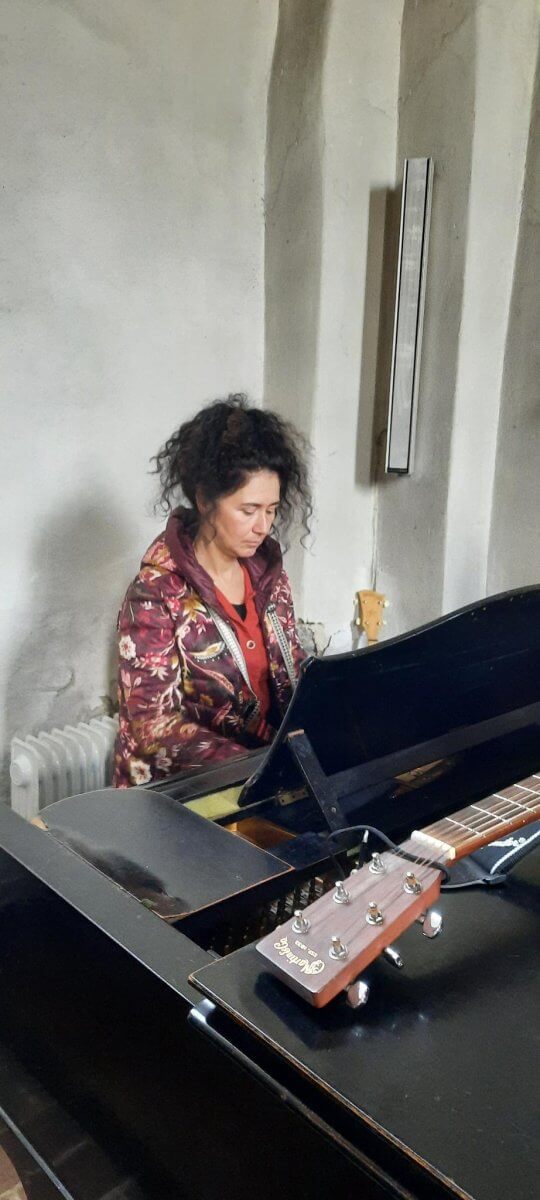

Polina Shepherd am Piano

Das Hochzeitslied hat es in sich. Nachdem eine es verstanden hat, wirkt es herzzerreißend, denn ein junges Mädchen, das nach alten russischen Regeln, „als Arbeiterin“, wie Polina erklärt, nach einer Zwangsehe in die Familie ihres Gatten verschoben wurde, trennte sich die Haare zu zwei Zöpfen und wusste, dass sie die Ihren nie oder erst nach sehr langer Zeit wiedersehen wird. Denn nun muss sie anderswo Care-Arbeit verrichten. Hierarchie ist Hierarchie. Patriarchat ist Patriarchat. Weltweit.

Die Hochzeitsklage gelingt uns noch besser, nachdem wir Frauen beim Mittagessen am nächsten Tag über die prekäre Lage unserer Geschlechtsgenoss*innen weltweit gesprochen haben, die, vor allem diktiert durch mit Religion begründeter Unterdrückung, ihren Clans nahezu nicht entkommen können. Polina berichtet, in den herkömmlichen jiddischen Communities würden die Frauen genauso gefangen gehalten, wie anderswo, wo der „Common Sense“, der Sinn fürs Gemeinwohl, fürs Commoning, durch starre patriarchale Regeln ersetzt wurde. Birte weiß das auch von jungen Sinti- und Roma-Frauen zu berichten, die sich nicht vorstellen können, sich außerhalb der extrem frauenfeindlichen Regularien ihrer Communities zu bewegen. Das russische Lied handelt von einer kleinen Ente – und es handelt von Solidarität, zumindest für uns. Wir fühlen mit und klagen an. Polina uns allen voran. Sie weiß, was sie singt und es geht durch und durch.

Wir lernen rasant bei unserer Meisterin, jubeln auf Jiddisch und klagen auf Russisch

Und dann gehen wir in den Wald, zu den „klein wild Vögelein“, wie es in einem meiner 365 Lieblingslieder heißt: „Ich bin ein klein wild Vögelein und niemand kann mich zwingen“.

Vielleicht gehe ich manchen mit meinen ökologischen Litaneien auf den Wecker, aber niemand kann mich zwingen, damit aufzuhören, denn mein Hauptinteresse gilt dem Wohl der wilden Tiere und Pflanzen. Und wer hätte das gedacht, auch die haben Ansprüche an ihren Standort. Es muss fürs wild Vögelein eher kein betonierter Vorgarten mit Carport und Einfamilienhaus dahinter sein, denn Versiegelung und verschärftes Verkehrsvorkommen sowie Flächenfraß (Buchtipps: Daniel Fuhrhop: Verbietet das Bauen – Streitschrift gegen Spekulation, Abriss und Flächenfraß; sowie Silvia Fedrici, die in „Die Welt wieder verzaubern“ u.a. die tägliche Interaktion mit der Natur empfiehlt) raubt ihm sämtliche Lebensgrundlagen. Es wird stiller an den Frühlingsmorgen, brülle ich euch zu!

Sie brauchen dringend solche alten Wälder wie in Lankau, nicht zu dicht, möglichst viele Laubbäume, geschlossener, alter, hochstämmiger Baumbestand, ein paar steile Hänge und tiefe Schluchten, viel Totholz (darin tummeln sich die Beutetierchen) am besten noch waldnah gelegene feuchte, extensiv genutzte Weiden. So haben sie es früher gemacht auf der Lichtung Lenke, aus der Lankau wurde, und es geht auch manchmal „zurück in die Zukunft“, wenn wir unsere Solidarität auf alle Mitwesen erweitern. Es soll unser Schaden nicht sein, ich empfehle Buchenblättersalat oder Buchenblätter auf Butterbrot, darauf stehen Kinder total.

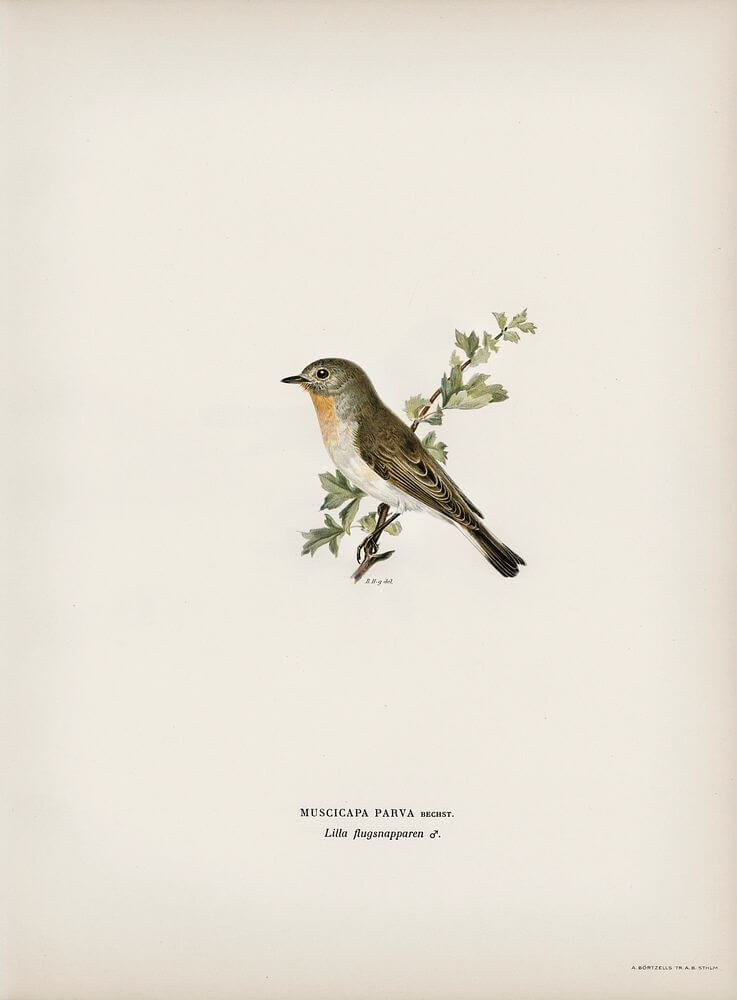

Und stelle euch jetzt noch mal ein allerliebstes kleines wildes Waldvögelein vor, Ficedula parva:

Wirklich ein kleines und in Mitteleuropa, wo so viele Laub- und Mischwälder Fichtenplantagen weichen mussten, die schon Caspar David Friedrich doof fand, seltenes Singvögelchen. Nur wenig größer als ein Zaunkönig treibt sich dieser Schnäpper in der oberen Stamm- und der Kronenregion herum, wo er in einer Astgabel sein Nest baut, wo er nur wenige Frühlingswochen lang und nur bei gutem Wetter seinen weit tragenden Reviergesang mit einem leisen tsiit tsiit … einleitet, dann eine rein klingende abfallende Strophe ertönen lässt und dabei seine rote Kehle präsentiert. Das bekommen wir da unten nicht zu sehen. Höchstens zu hören. Nathaniels Timing war in Sachen Vogelkonzert perfekt:)

Veralein, so hat mich meine Oma genannt, im Wald, mit den Füßen auf dem weichen Boden, aus dem bald die Buschwindröschen sprießen. Das tun die nur in eingearbeiteten Laubwäldern übrigens.

Wir lernen von Polina ein verhalten aufständisches Lied. Die lieblichen ersten Verse von „Oy so vechora“, in denen es darum geht, dass sich eine junge Frau Zweige schneidet, um ein Musikinstrument zu bauen, lernten zu ihrer Schulzeit alle. Nicht aber die Strophen in der es um „marriage for labour“ und „dictating father and husband“ geht und Rebellion, die eine Frau oft nur in einem Lied ausdrücken konnte. In diesem kündigt sie an, sie werde nun den alten Mann mit Musik wecken und ihm dreckiges Wasser und einen dreckigen Lappen bringen: „Wash yourself“. Wir schleudern dieses russische Lied mit Inbrunst raus.

Mit Nathaniel singen wir den Jazz me Blues und ein superzartes Heilungslied aus Georgien, wir singen – und bringen Zuhörer*innen zum Weinen – ein spanisches Heimatlied und ein persisches Liebeskummerlied, das unsere iranischen Zuhörer*innen umhaut. Und Nathaniel dirigiert sich die Seele aus dem Leib – und wieder zurück, denn auch ihn stärkt der Chorgesang.

Und wir haben uns soviel zu sagen. Meine Tischnachbarin empfiehlt mir in Sachen Flucht und Vertreibung sowie transgenerationale Weitergabe das Buch „Alles was wir nicht erinnern“ von Christine Hofer. Und ich trage meine Päckchen zwar allein, bin aber nicht allein. Wir verbinden uns beim Singen und auch in den Mehrbettzimmern. Geht doch.

Morris Wintschewski, Jahrgang 1856, schrieb eine Ode an „Di Tsukunft“. Die wurde mein Hit. Besonders die Strophe, in der es darum geht, dass die neue Welt „dreyster“ wird, wenn es keinen „mayster“ mehr gibt und der „zayster“ (Zaster, Kohle) nicht mehr zählen und auch nicht die Krone oder das Gewehr. Oh, die Welt wird jünger werden, der Hass zwischen den Ländern weniger, „alzo mutik in di reyen“ zum Befreien unserer alten Welt.

Morris Wintschewski, hebräischer Dichter, ist aus aus dem preußischen Königsberg nach Bismarcks Sozialistengesetz zunächst nach England, dann in die USA emigriert, und wurde 1930ern als Großvater der jiddischen sowjetischen Literatur gefeiert.

Auf unserer Offenen Bühne am Mittwoch singt Marion aus tiefster Seele und mit großartiger Stimme ein Friedenslied: Sag mir wo die Blumen sind. Das tut sie so, dass Marlene Dietrich unsichtbar durch den Raum geht. Die hat als ganz junge Internationalistin im Ersten Weltkrieg französischen Kriegsgefangenen an deren Nationalfeiertag heimlich Blumen gebracht. Und Marion singt so, dass wir uns nachher schweigend die Hände geben.

Beim Konzert in Mustin – „Whatever happens, don ´t stopp singing“, das hatte uns Polina mit auf den Weg gegeben -, nehmen sie und Nathaniel sich bei den Händen. Und ich feiere innerlich, dass uns ein Amerikaner, der nicht mit den USA identifiziert werden möchte, und eine Russin, die auch schon viel über Krieg und Frieden nachgedacht hat, so unglaublich unterschiedlich und doch so harmonisch geleitet haben.

Ganz pünktlich um fünf Uhr begann in der Kirche von Mustin unser Einsingen. Wir waren höllisch aufgeregt und unser Publikum konnten wir mitreißen. Danke Nathaniel! Danke Polina!

Nathaniel sang das von ihm geschriebene Lied über die Heilung transgenerationaler Traumata: „My father was a long way from heal“. Über einen traumatisierten Vater, weit entfernt von der Heilung. Und als wir den Refrain anstimmen: „Give me love – give me light“, geht doch plötzlich das Licht in der Kirche aus, und dann leuchtet es wieder. Und mir kommt es vor, als könnten wir Heilung einmal um die Welt schicken.

Das Lied „My father was a long way from healed“ hat Nathaniel Damon in einem Bunker des Zweiten Weltkriegs geschrieben, hört es euch auf seinem Instagram-Account an, es gibt Liebe, Licht und Superpower!