Dienstag, 4. März & Mittwoch, 5. März 2025

freu mich Dienstag den 4. – 15:15 – Konferenzzentrum/Wilhelmsburg/Hamburg –

da muss ich aber erstmal hin kommen. Packe also am sehr frühen Dienstag alles, was mit Karneval zu tun hatte, in den karierten Koffer und steige in die für mich berühmte Linie 7 (siehe Der karierte Koffer fährt zum Stüttgenhof).

Mit der DB geht diesmal alles glatt, steige am Hamburger Hauptbahnhof in die S-Bahn zum anderen Ufer. Ich will nämlich nach Wilhelmsburg. Das ist Hamburgs flächenmäßig größter Stadtteil ist eigentlich ein Elbinselreich, durch Eindeichungen aus mehreren Inseln entstanden, die sich heute noch in der Bezeichnung Werder (Flussinsel) entdecken lassen. Ich setze mich zur Feier meiner Ankunft in Hamburg-Wilhelmsburg erstmal auf der hohen S-Bahn-Überführung in die nahezu heiße Märzsonne, werfe den Friesennerz ab und steuere dann das Konferenzzentrum der BUKEA an. Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft hat nämlich zu einer Auftaktveranstaltung geladen, bei der es um einen Transformationsprozess gehen soll. Und der Wandel in Sachen Umgang mit Boden, Lebensmitteln und -räumen liegt mir sehr am Herzen.

Diese Behörde, die heute in einem bunten und nachhaltigen Gebäude direkt am S-Bahnhof Wilhelmsburg sitzt, in der es aber noch immer eine Stechuhr gibt – davon später -, hieß auch schon BUE, BSU, BUG und war einmal meine Arbeitgeberin. Als ich dort zu meiner erste bezahlte Tätigkeit – Ehrenamt war mir schon immer eine Ehre:) – außerhalb von Lebensmittel-Einzelhandel, Gastronomie und Universität antrat, hieß sie noch Umweltbehörde, und war gerade mal acht Jahre alt. Gleich neben meiner Behörde befand sich an der Marckmannstraße in Hamburg-Rothenburgsort eine altehrwürdige Hamburger Einrichtung, die ich hier würdigen möchte, weil sie so viel mit meinen biologischen Fächern Hydro- und Mikrobiologie zu tun hat:

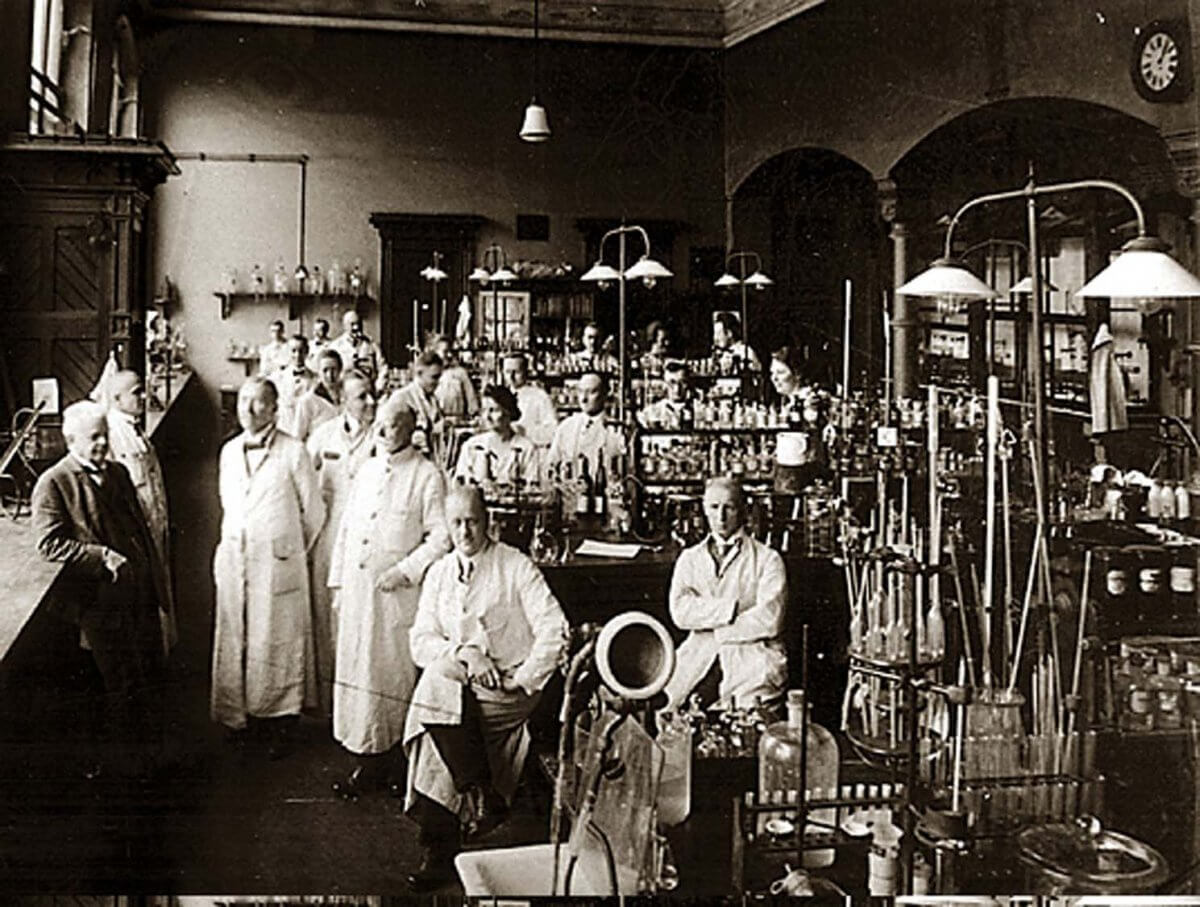

Mitarbeiter*innen des Hamburger Hamburger Hygieneinstituts 1922, Pressestelle des heutigen Nachfolgeinstituts (Institut für Hygiene und Umwelt/hu-hamburg.de)

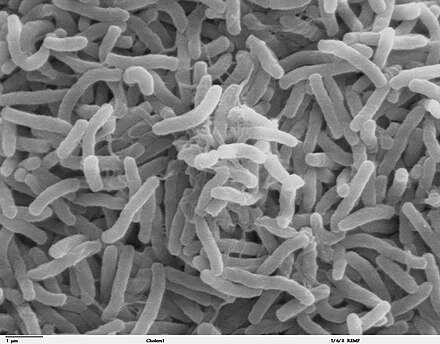

Auslöser war die Choleraepidemie in Hamburg. Und da Mikrobiologie, die Lehre von den Lebewesen, die eine nur mit dem Mikroskop erkennt – wenn sie sie erkennt -, mein Nebenfach war, müsst ihr jetzt mit auf eine bakteriologische Exkursion. Die Hamburger Epidemie war der letzte große Ausbruch der Cholera in Deutschland. Die Durchfallserkrankung wird durch Bakterien übertragen, die Robert Koch 1883 im Darm von an Cholera Verstorbenen entdeckte.

Vibrio cholerae, der Erreger der Cholera, elektronenmikroskopische Aufnahme

Solche Fotos – allerdings von all den anderen Bakterien, die in der Elbe gedeihen – fertigte ich im Zuge meiner Diplomarbeit „Auswirkungen von biologischen Prozessen auf Schwebstoffbildung und Sedimentation im Hamburger Hafen“ an, und huldigte den mir ebenfalls unter dem Mikroskop erscheinenden Mikroalgen aus dem Flusswasser aufgrund ihres Formenreichtums.

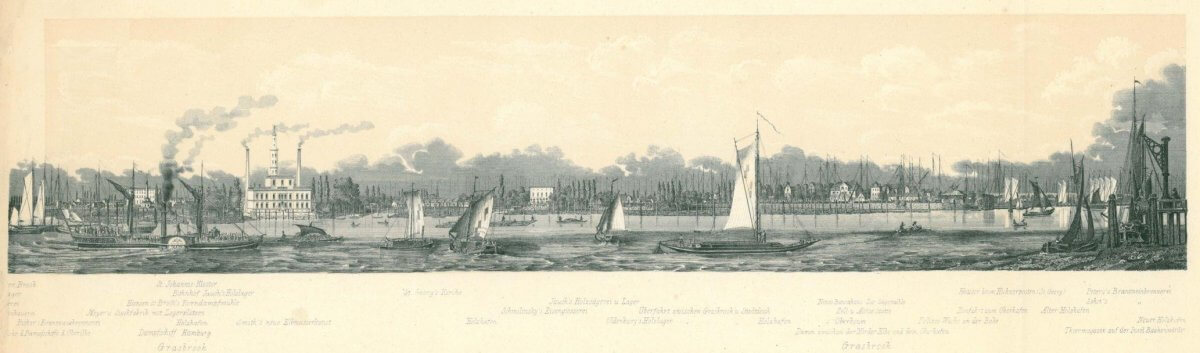

Bezüglich der Zulieferung von Wasser machte die Stadt der Pfeffersäcke (wie meine Heimatstadt v.a. Von einheimischen Bereicherungskritiker*innen manchmal gelästert wird) damals von sich reden, mit der ersten modernen Wasserversorgung auf dem europäischen Kontinent. Die wurde vom englischen Ingenieur (mit den Engländer*innen hatten es die Hamburger*innen quasi schon immer, ich empfehle für weitergehende Studien dieser Beziehung „The Old Commercial Room“ am Michel!) Edward James Smith konstruiert und Wasserkunst genannt. Ab 1822 entnahm Hamburgs erstes Wasserwerk, damals Wasserkunst genannt, in St. Pauli Elbwasser.

Wo links die drei Schornsteine rauchen, entnahm die neue Wasserkunst „Trinkwasser“ direkt aus der Elbe.

Die Bedingungen für die epidemische Verbreitung von Vibrio cholerae waren im Sommer 1892 in Hamburg ideal: es war heiß und der Pegel der Elbe war niedrig (Wasserträgerinnenrechnung: weniger Wasser, höhere Fäkalienkonzentration; Biologinnenrechnung: wärmeres Wasser, schnellere Bakterienvermehrung), durch menschliche Ausscheidungen in Gewässer gelangte Erreger vermehren sich dort je wärmer das Wasser desto schneller. Und im 19. Jahrhundert ging noch viel von Hamburgs häuslichen Abwässern ungeklärt in den Fluss. Zwar war der englische Ingenieur William Lindley bereits 1842 mit dem Bau einer Kanalisation beauftragt worden, der war aber erst Jahrzehnte später abgeschlossen. Außerdem hatten die in bestimmten Beziehungen manchmal recht sparsamen Senatoren (siehe unten, oder sehen Sie da eine Frau?) mit der Bürgerschaft nicht auf den Bau einer Filteranlage für das aus der Elbe gepumpte „Trinkwasser“ einigen können.

Hamburger Senat 1897

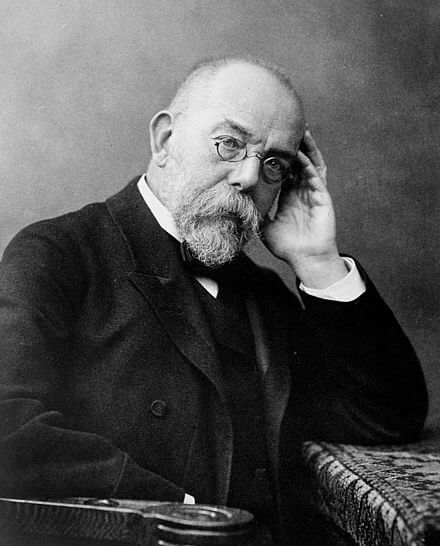

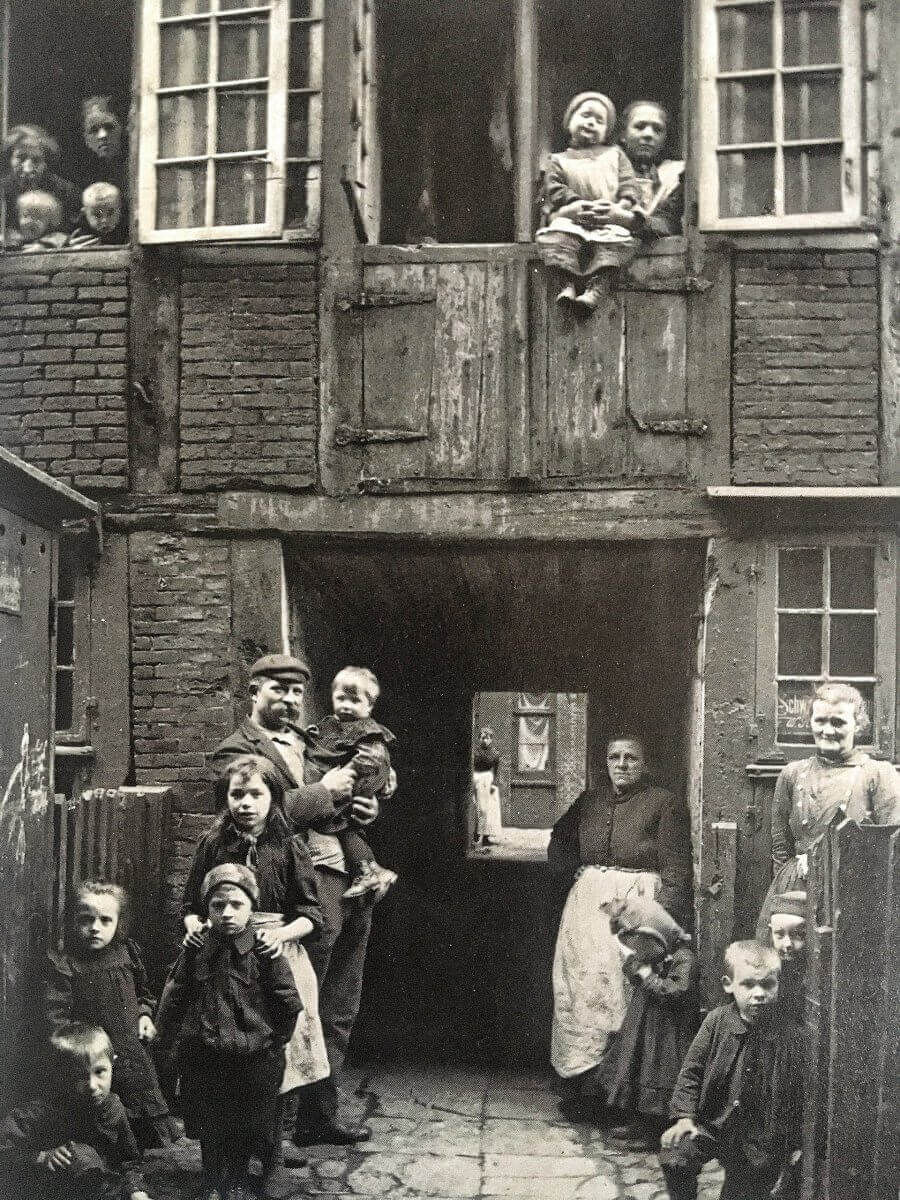

Zu den „guten Bedingungen“ für den Ausbruch der Epidemie in Hamburg kam, was oben genannter und unten abgebildeter Robert Koch zu Zeiten der Cholera beim Besuch des Hamburger Gängeviertels feststellte: er habe noch nie so ungesunde Verhältnisse gesehen, und vergesse, dass er sich in Europa befinde.

Mediziner, Mikrobiologe und Hygieniker Robert Koch 1900

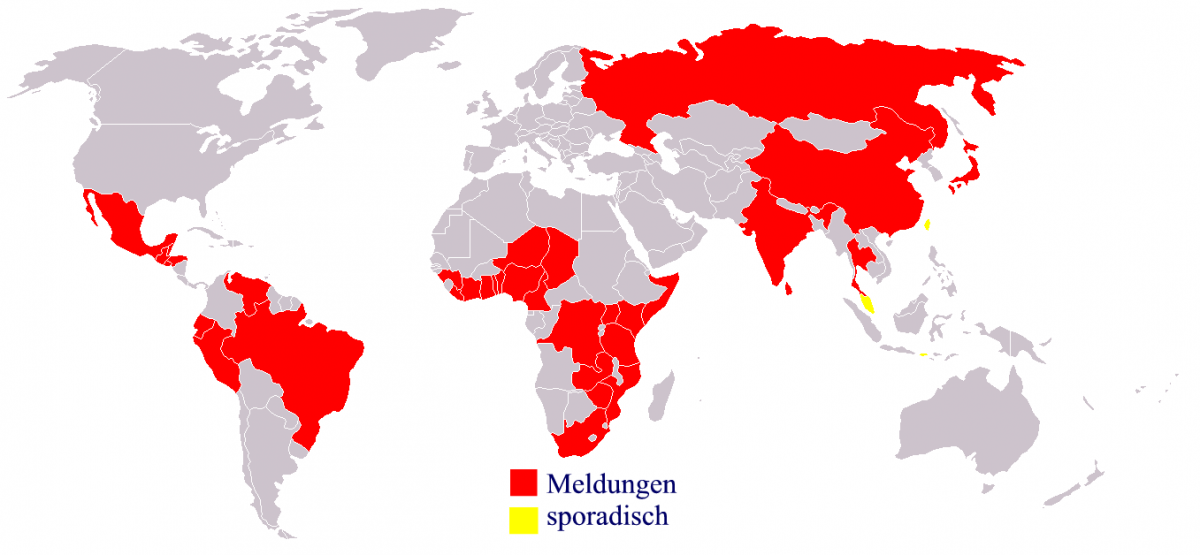

Die aktuelle geografische Verteilung von Cholerafällen würde Kochs eurozentrisches Bild wieder geraderücken. Sie ist, wie ich neulich irgendwo so treffend las „occasioned by money“:

Nochmal zurück nach Hamburg. Dort starben bei Europas letzter großer Cholera-Epidemie mehr als 8600 Menschen, Teile des oben beschriebenen und unten abgebildeten Gängeviertels wurden daraufhin abgerissen – und das Trinkwasser filtriert (siehe unten).

Hamburger Gängeviertel, Hinterhof „Langer Jammer“, 1900

Wir Hamburgerinnen sind mit der gut sichtbaren Unterscheidung zwischen Arm und Reich, zwischen den hellen (weißen) und den dunklen (rötlichen) Teilen unserer Stadt aufgewachsen: Weiße Villen an der Alster, Backstein in den Arbeitervierteln. Heute haben wir in fast allen bewohnbaren Bauwerken Mietepidemie. Und unser neuer alter Bürgermeister will, damit wir noch in der Stadt wohnen können, so antwortete er Marco Carini (meinem Ex-taz-Kollegen, der schon immer die wichtigen Fragen zuerst stellte, das tut er heute bei der Hamburger Morgenpost) auf die Mietenfrage, „den ersten, zweiten und dritten Förderweg bauen“, schreib, alle „bis auf die sehr Wohlhabenden“ bei der Zahlung von Miete unterstützen. So fließen dann auch städtische Gelder auch in die Kassen von eh schon eher reichen Mitbürger*innen oder Auswärtigen, auch Spekulant*innen genannt. Das darf eine so schreiben, weil der Fachbegriff Spekulation in der Wirtschaftswissenschaft ganz neutral gebraucht wird, für die Ausnutzung von Preisunterschieden zur Gewinnmitnahme. Und was tut eine sehr wohlhabende Person anderes, wenn sie in Hamburg oder anderswo beispielsweise ein Haus mit riesigen Altbauwohnungen – wie die, die wir mit unserer Studentinnen-WG für rund 200 DM/Raum teilten – erwirbt und jedes Zimmer einzeln für um die 700 € vermietet (Tendenz steigend)? Oder wie gerade in Hamburg-Harburg geschehen, wo genauso ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum herrscht wie anderswo in der Stadt, drei Hochhäuser mit – nicht kostenlosen:) – möblierten Appartments errichtet werden?

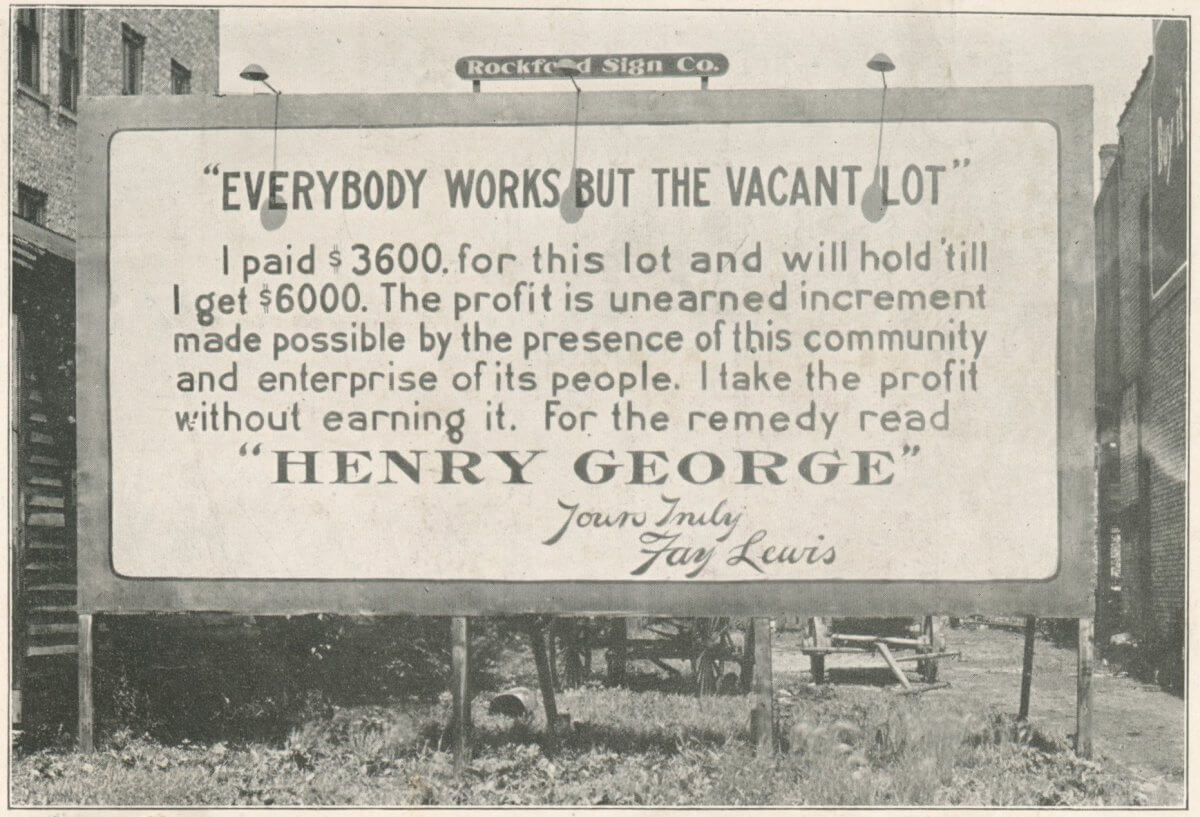

„Alle arbeiten, nur das leere Grundstück nicht“. Das ist ein Zitat des US-Ökonoms Henry George, der für seinen Bestseller von 1879, „Fortschritt und Armut“, durch die finanzielle Schere zwischen Arm und Reich in New York inspiriert wurde, der dafür plädierte, dass Erträge aus in der Natur aufgefundenen Gütern (z.B. Land) allen Menschen zu gleichen Teilen gehören sollten; der eine Einheitssteuer forderte und gleiche Bezahlung für alle Geschlechter (aktuelle Formulierung:)), sowie öffentliche Verkehrsmittel und die Aufhebung ungleicher Landverteilung.

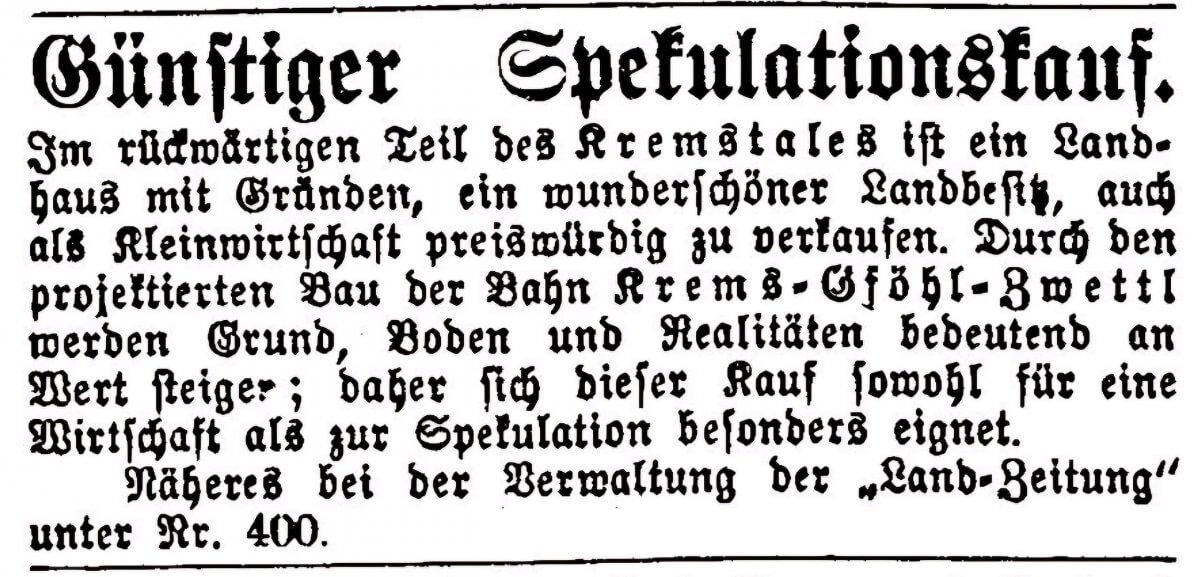

Und weil wir diese Information über Bodenspekulation ein paar Zeilen tiefer und einen Tag später gut gebrauchen können, noch eine Abbildung zu diesem nicht nur neuen Übel:

Einladung zur Gewinnmitnahme, 1904, Österreichische Land-Zeitung

Mein damaliger Arbeitsplatz bei der Umweltbehörde befand sich in Rothenburgsort. Für Außerhamburgische: Dieses geografisch eigentlich mitten in der Stadt gelegene, 1943 bei alliierten Bombenangriffen fast vollständig zerstörte, rote (sowohl von der Farbe der Gebäude, als auch von der politischen Tendenz) Arbeiterviertel war und ist so arm – auch heute gehört Rothenburgsort zu den einkommensschwächsten Stadtteilen -, dass es wohlmöglich zu den Stadtteilen gehörte, die ein von eine/r/m Mitarbeiter/in der Zeitung Hinz&Kunst vor ein paar Jahren interviewter Ex-Bürgermeister während seiner Amtszeit kein einziges Mal besucht hat. Ich weiß, was ich lese – und nenne keine Namen.

Auch ich hatte Rothenburgsort bis zu meinem „Amtsantritt“ noch nie besucht. War im nordöstlichen Speckgürtel aufgewachsen und nach einem Ausflug als Mansarden-Untermieterin in die steinreichen Elbvororte ins damals noch mit dem legendären Laden „Arbeiterbuch“ und Jugendstilhäusern (deren Bewohner*innen in den 1930ern größten Teil von hiesigen Faschisten verschleppt wurden) ausgestattete Uni-Viertel gezogen. Und wunderte mich sehr naiv darüber, dass die Menschen in Rothenburgsort winters wie sommers in Plastiklatschen unterwegs waren und das Gemüse auf dem dortigen Markt nur halb soviel kostete wie im betuchten Harvestehude, wo ich damals mit WG und Tochter lebte. Von dort machte ich mich nun wochentags möglichst pünktlich auf den Weg zur Stechuhr in der Marckmannstraße, wo die Umweltbehörde im ehemaligen Kinderkrankenhaus Rothenburgsort untergebracht war.

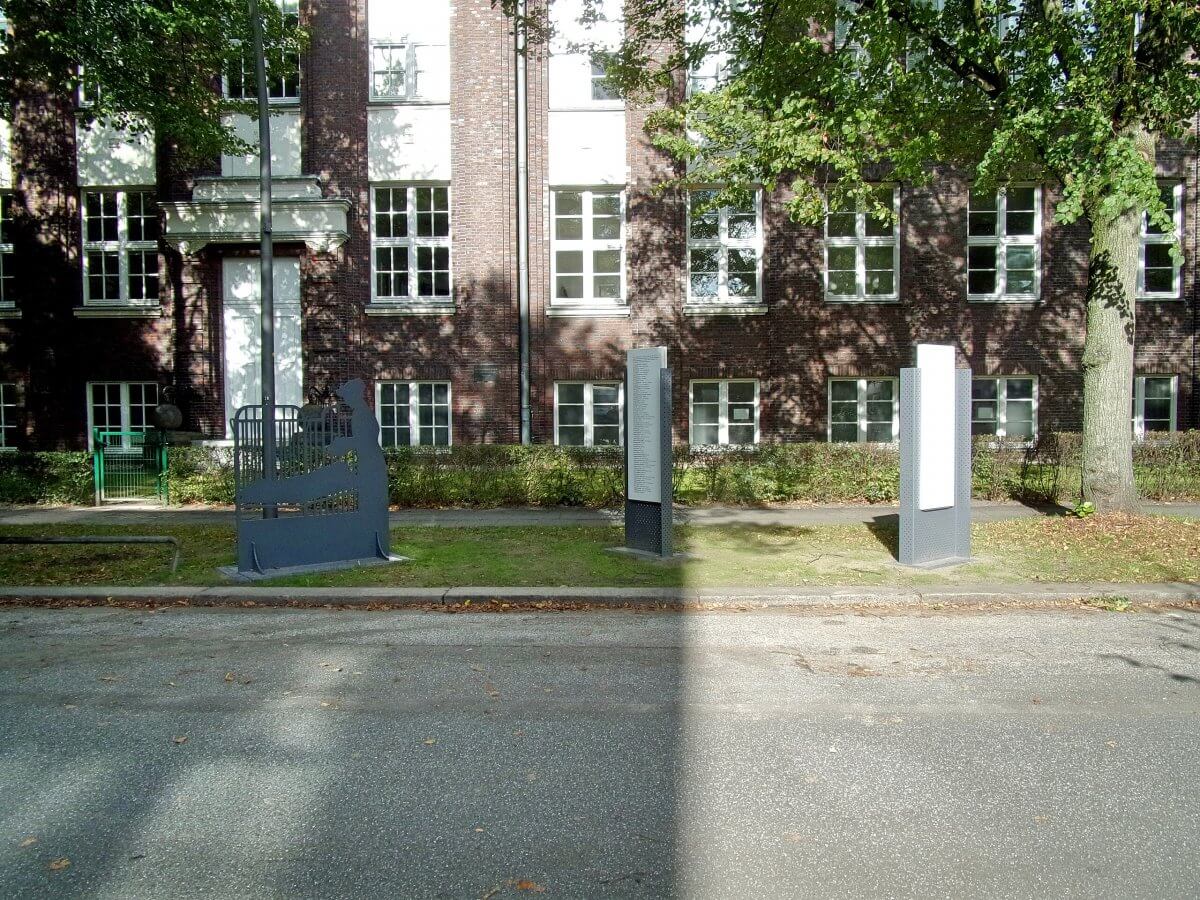

Diesen Gedenkort für die in der Nazizeit im Kinderkrankenhaus ermordeten Kinder gab es noch nicht, als ich dort in der Marckmannstraße in Rothenburgsort bei der Umweltbehörde arbeitete. Pauli-Pirat

Ich war ziemlich mit mir selbst beschäftigt als berufstätige Mutter. So entging mir die Historie meines Arbeitsortes Mitte der 1990er. Nun aber erscheint mir jede Art von Erinnerungskultur lebensnotwendig, und ich hole etwas nach: Der Chefarzt dieses Krankenhauses erhielt 1928 zur Anerkennung seines ärztlichen Wirkens in Rothenburgsort vom Hamburger Senat die Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes und musste fünf Jahre später auf Anordnung von Hamburgs machthabenden Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft das Krankenhaus verlassen. Seine Nachfolger töteten zwischen 1941 und 1945 mehr als fünfzig Kinder. Ein Gutachterausschuss hatte sie zuvor als „unwertes Leben“ eingestuft und zur Tötung ins Kinderkrankenhaus eingewiesen. Hamburger Amtsärzte überwachten die Einweisung und Tötung der Kinder. Ärzte des Kinderkrankenhauses führten sie durch. Keiner der Beteiligten wurde dafür gerichtlich belangt.

Stolpersteine vorm ehemaligen Kinderkrankenhaus Rothenburgsort zur Erinnerung an die Ermordung von 56 Kindern während der Nazidiktatur, Thomas Krenz, Mitarbeiter des Instituts für Hygiene und Umwelt für das Institut für Hygiene und Umwelt Hamburg, fotografiert am 09.10.2009 bei der Enthüllung der Stolpersteine

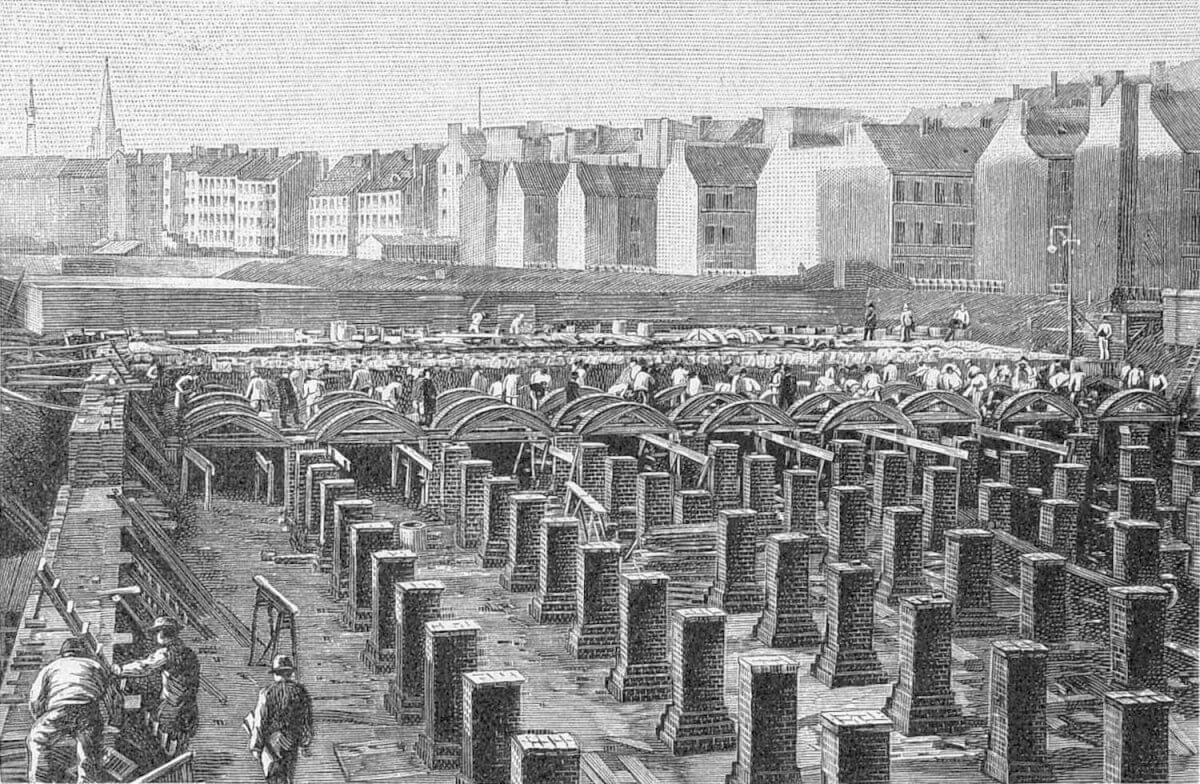

Das Reinwasserbecken in Rothenburgsort wird Ende des 19. Jahrhunderts gebaut (oben), nach der Choleraepidemie. Die Anlage zur Trinkwasserfiltration entstand auf der Elbinsel Kaltehofe (unten).

Meine Aufgabe als Biologin bei der Umweltbehörde in Rothenburgsort bestand in der Erstellung des Gewässergüteberichtes für die Hamburger Bürger*innen. Dieser Bericht enthielt damals ausführliche und allgemein verständliche biologische Beschreibungen des Zustandes der Hamburger Gewässer. Die Hamburger*innen besingen ihre Stadt zwar nicht ganz so heftig wie die Kölner*innen die ihre, aber auf die Fließgewässer stehen sie, um das mal salopp rauszubrüllen – auf hanseatisch-kölsche Art: abgesehen von der Hymne „Stadt Hamburg an der Elbe Auen“, die ich immer schmettere, wenn ich vom Hein-Köllisch-Platz mit dem Rad aufs hohe Ufer in Richtung Sonnenaufgang brettere, dort wo meines Erachtens jede/r Hamburgbesucher*in hin muss (Elphi hat eindeutig den schlechteren Blick als Park Fiction, dieses echt gelungene künstlerische und gesellschaftspolitische Projekt der 1990er!); liebe ich als Autonome und Altsponti auch sehr: „An de Alster, an de Elbe, an de Bill, dor kann jeder eener moken wat he will“, Autor: Walter Rothenburg. Der war unter anderem Boxpromotor und glaubte an die Sterne. Der Spiegel zitierte ihn 1947: „Als Schmeling 1936 gegen Joe Louis boxte, schickte ich ein Telegramm nach New York, in dem ich Schmeling mitteilte, daß er in der 12. Runde siegen würde.“ Sein Astrologe habe aus Schmelings Horoskop diesen Sieg vorausberechnet.Tatsächlich gewann Schmeling überraschend in der 12. Runde durch K. o. Von dem Telegramm erfuhr Schmeling aber erst nach dem Kampf.

Anguilla aus Konsument*innenperspektive, als Aalessen noch ökologisch korrekt war, Éduard Manet, 1864

Schon seit 1927 arbeitete Rothenburg auch als Musiktexter und freier Schriftsteller. Und schrieb Glossen, auch eine für die erste Ausgabe des Hamburger Abendblattes (mein Hamburger Arbeitgeber, den ich aus wahrscheinlich ökologischen Gründen verlassen musste, Mitte der 1990er). Sie handelte von Spickaal (Räucheraal): „Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft schon einmal festgestellt hat, wieviel Wasser einem Menschen im Munde zusammenlaufen muß, um zu ertrinken. Da liegen sie nun, die Spick-Aale, wie man sagt. Lang, schlank und blank. Einer neben dem andern.“ Vor dem Schaufenster sammelt sich eine hungrige Menschenmenge, die sich über die Preise des Fischhändlers beklagt, bis „die sonore Stimme eines echten, gemütlichen alten Hamburgers ertönt“: „Dat Woter is woll dürer worden!“. Das Wasser sei wohl teurer geworden. Wenn wer den Witz versteht, bitte nachhelfen! Ich verstehe eher was von Anguilla anguilla, war sogar seinerzeit mal mit einem, der sich zu Recht den letzten Fischer auf dem Hamburger Fischmarkt nannte, wo er Äpfel aus dem Alten Land verkaufte, auf Aalfang auf der Unterelbe.

Wir Menschen – vor allem einige, denen vor Gier scheinbar nicht nur das Wasser im Mund zusammenläuft, sondern auch die weltweite Wirklichkeit vor Augen verschwimmt – haben die Aale fast ausgerottet. Das kommt meines Erachtens daher, dass fast niemand auf die Fischer*innen und die Wissenschaftler*innen hört, oder das Gehörte oder Gelesene in Fake-News – made by non-journalists – untergeht. Aber es gibt – vor allem junge – Hoffnungsträger für mich, wie zum Beispiel den Ex-Ingenieur (treffe ihn bei Zukunft Agrar+ in Wilhelmsburg), der den Haidehof in Gang gesetzt hat, einen von Hamburgs zukunftsweisenden städtischen landwirtschaftlichen Betrieben und dabei gelernt hat, dass die Natur so viel komplexer ist als alle Technokratie. Deshalb mache ich, wenn auch nicht immer unverdrossen, weiter. Und esse (fast) keinen Aal mehr, das fällt mir schwer. Aber der Europäische Aal – Anguilla anguilla – gilt inzwischen als stark gefährdet, aber die Internationale Union zur Bewahrung der Natur (IUCN, eine Vereinigung gegen die selbst der derzeitig grassierende Trumpismus nichts ausrichten kann) listet die Art als vom Aussterben bedroht.

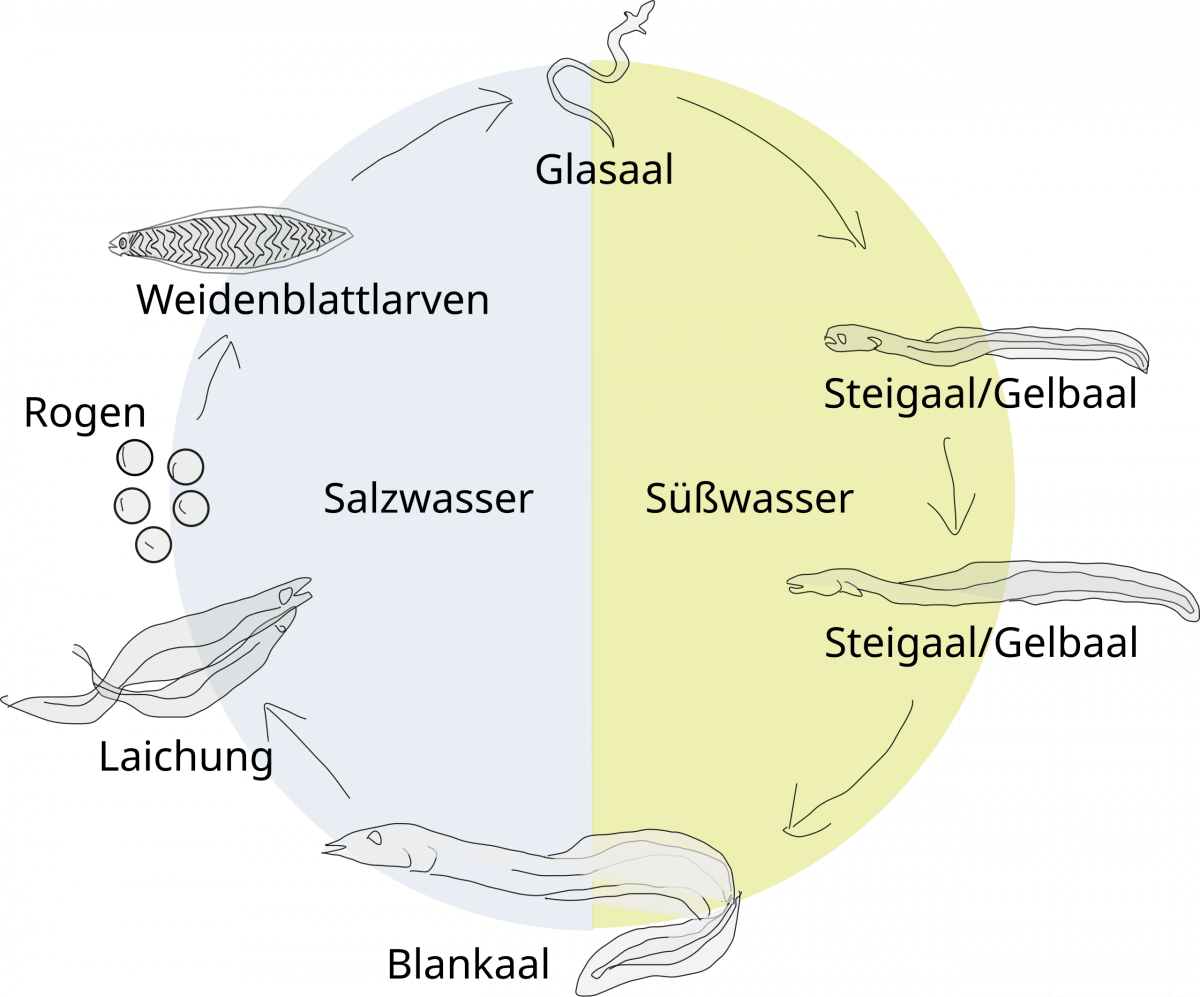

Lebenslauf des Europäischen Aals (Anguilla anguilla), Salvar Gissurardottir

Aale schlüpfen im Atlantik, in der Nähe der Bahamas, manchen Menschen von ihren jährlichen Kreuzfahrten (manche fahren sogar mehrmals im Jahr – und wissen hinterher nach meinen Recherchen oft nicht mehr von der Welt als vorher) bekannt. Die Aallarven brauchen etwa 3 – in Worten: DREI – Jahre um von dort nach Europa zu schwimmen, richtig gelesen, Wissenschaftler*innen haben festgestellt, dass sie sich nicht, wie ich noch im Studium gelernt habe, passiv treiben lassen.

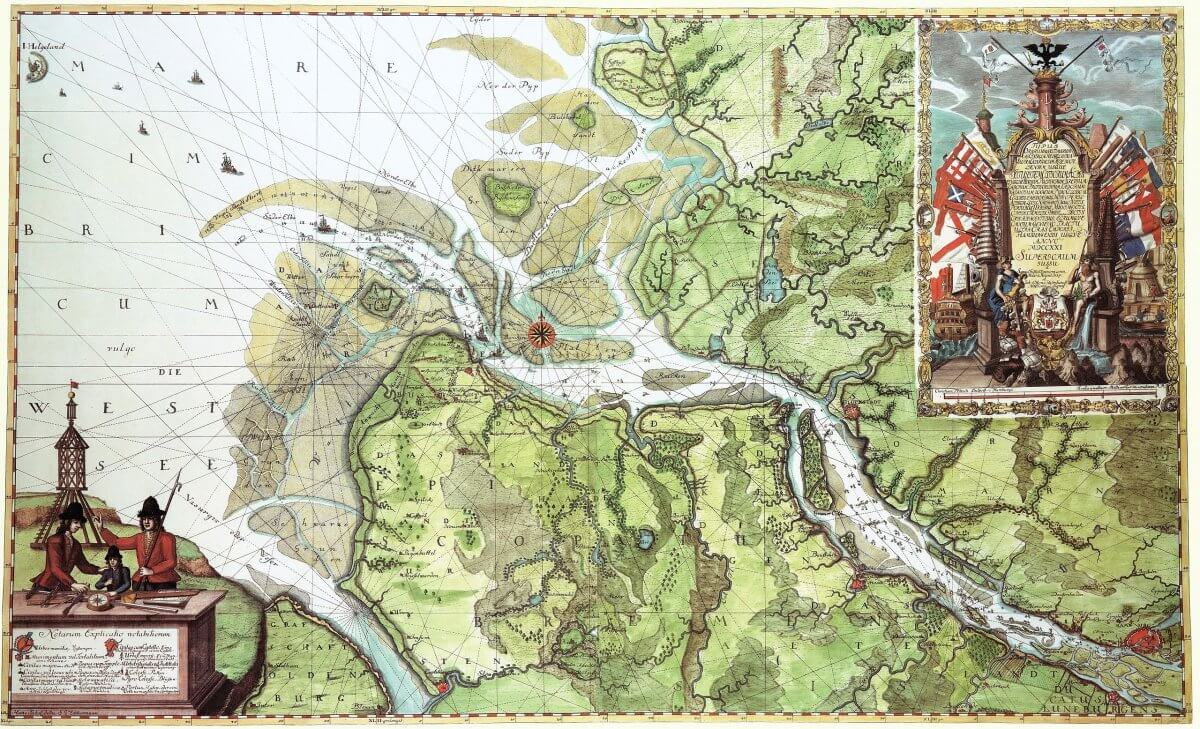

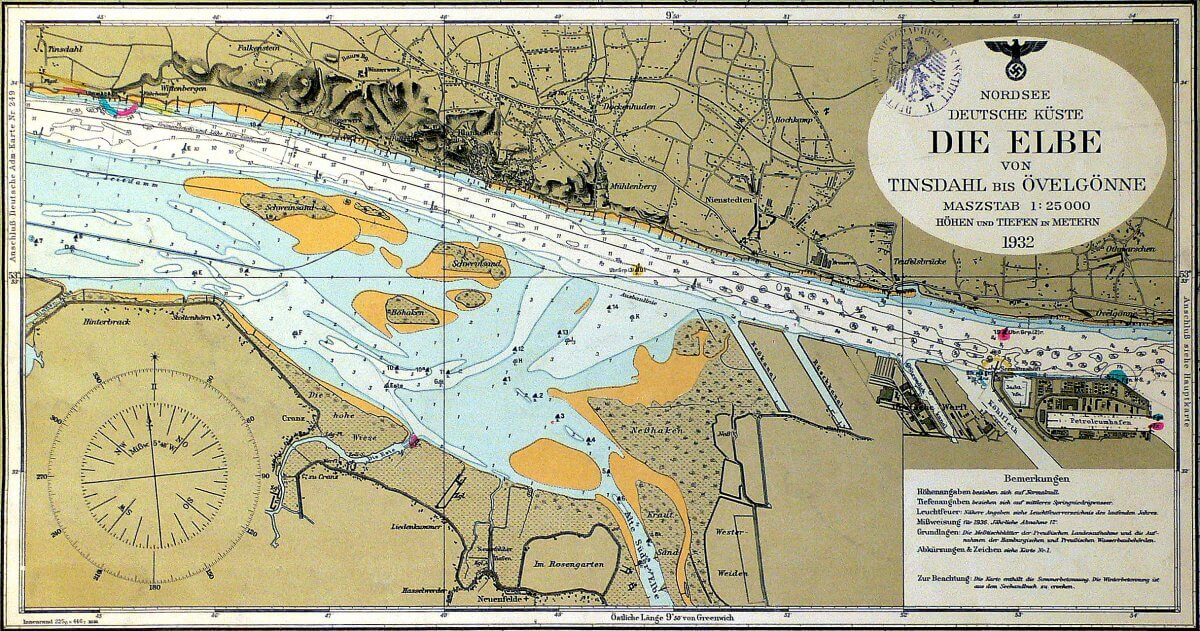

Elbmündung 1721, damals noch Geheimtipp unter Glasaalen

Etwa 100 Kilometer vor der europäischen Küste verwandeln sich die wie ein Weidenblatt geformten Larven in durchsichtige Glasaale. Die werden gefangen, teilweise in Aquakulturen gemästet und teilweise in illegalem Handel vor allem nach Asien verkauft. Die übriggebliebenen Aallarven schwimmen im Frühjahr die Flüsse hinauf, wo sie von Giftstoffen und Turbinen bedroht sind. Wenn sie das überleben, wachsen Aale in der Elbe und anderen Heimatgewässern zur vollen Größe heran. Weibliche Tiere werden mit 12 bis 15 – in Worten FÜNFZEHN – Jahren geschlechtsreif, männliche in einem Alter von sechs bis neun Jahren. Zur Eiablage – Ablaichen – wandern die ausgewachsenen Aale aus dem europäischen Landesinneren dahin zurück, wo sie geschlüpft sind. Dabei legt Anguilla anguilla innerhalb eines Jahres teilweise Strecken von über 5000 Kilometern zurück – ohne Nahrungsaufnahme und gegen den Golfstrom. Nach dem Ablaichen im Atlantik in der Nähe der Bahamas, in der Sargassosee sterben die Aale.

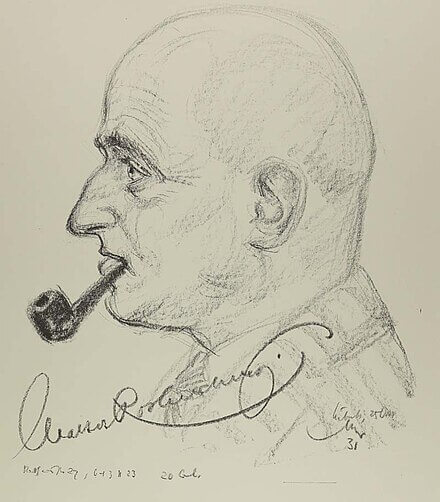

Der Hamburger Boxpromotor, Musiktexter, Schlagersänger, Schriftsteller Walter Rothenburg, 1931, Emil Stumpp

Und ich muss jetzt von der Sargassosee zurück zum Hamburger Boxpromotor, Musiktexter, Schlagersänger und Schriftsteller. In seiner Eigenschaft als Liedermacher schrieb Rothenburg „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, das ihm – obwohl den Hamburger Autor am Rhein wohl keiner kennt -, wie ich mit eigenen Ohren gehört habe, einen festen Platz u.a. Im Kölner Karneval verschafft hat. Und er textete: „An de Alster, an de Elbe, an de Bill, dor kann jeder ener moken wat he will“. Nicht nur die Kölschen lieben ihre Freiheit, ihr versteht? Nach Rothenburgsangaben darf an hamburgischen Fließgewässern jede/r machen was er/sie will. Er hat dabei sicher nicht an Umweltverschmutzung gedacht, aber wir sind jetzt wieder voll im Fluss, in Flüssen wie der Bille zum Beispiel, von der ich im Gewässergütebericht Mitte der 1980er berichtete, damals hatten viele gemacht, was sie wollen, und der Bille ging’s gar nicht gut. Da gibt es heute frohe Botschaften: dieser eher wenig berühmte Fluss ist dank Renaturierung voll aufgelebt. Wir kommen noch an die Bille, genauer geschrieben, den heutigen Bergedorfer Hafen, dessen Anfänge im 13. Jahrhundert liegen, und dessen slawischer Name Serrahn „Aalfang“ bedeutet. Die konnten nämlich damals noch hemmungslos Spickaal futtern …

An de Elbe, genauer, auf der Elbe nehmen Mitarbeiter*innen des oben erwähnten Institutes für Hygiene und Umwelt (IHU) – 1892 gegründet, nach der Choleraepidemie, sitzt Hamburgs Landeslabor, heute zuständig für Lebensmittel- und Gesundheitsschutz sowie Umweltuntersuchungen, immer noch im ehemaligen Kinderkrankenhaus Rothenburgsort, verfügt aber mittlerweile u.a. über Messschiffe u.a. – regelmäßig Wasserproben.

Solche Daten aus den Gewässern sind heute tagesaktuell für jede/n abrufbar. Einen ausführlichen, für Laien bestimmten Gewässergütebericht sucht die Bürgerin – bisher, bin für sachdienliche Hinweise dankbar – vergeblich. Es schleudert einer lediglich eine App Temperatur und Trübung um die Augen. So kann eine natürlich die Hamburger*innen nicht nachhaltig mit der Natur ihrer Gewässer verbinden.

Umso mehr freue ich mich, als ich bei der BUKEA, der um drei weitere Aufgabenfelder erweiterten Umweltbehörde, die uns an diesem Tag zum Thema Landwirtschaft eingeladen hat, „meine“ Broschüre finde: Naturschätze in Hamburg – Gesetzlich geschützte Biotope (https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/naturschutz/biotopschutz/geschuetzte-biotope-52306). Darin haben wir nämlich auch die Gewässer ausführlich, liebevoll und fachkundig bebildert und beschrieben. Unter anderem das Süßwasserwatt namens Mühlenberger Loch. Das war mal die Bezeichnung für einen bei Niedrigwasser als Fahrrinne benutzten Priel. Durch diese Rinne im Watt, die auch bei Ebbe Wasser führte, konnte eine/r zwischen Blankenese mit seinem Mühlenberg und Cranz im Alten Land verkehren.

Im Zuge der Erweiterung des Airbus-Geländes und der Verlängerung der Start- und Landebahn für die Flugzeuge, die m.E. auch anderswo in Europa hätten landen und starten können als ausgerechnet in einem der wenigen Süßwasserwattgebiete des Kontinents, wurde, heftig bekämpft von Altländer Obstbäuer*innen, Blankeneser*innen, Fischer*innen, Umweltschützer*innen (erinnere mich gerne an unser Multikulti-Meeting in einer Villa mit fabulöser Aussicht:)), ein Fünftel dieses Naturschatzes zugeschüttet. Das restliche Mühlenberger Loch ist weiterhin reich an Aal, Butt (wie bei uns die Flunder heißt) und Stint.

Osmerus eperlanus (Stint), vorm Braten in Roggenschrot gewälzt, WHell.

Empfehle zum Stintessen ausdrücklich Landhaus Voigt in den Hamburger Marschlanden (Ochsenwerder), das Foto hab ich beim Radfahrerverein Endspurt von 1905 geklaut, der war gerade auf Stint-Tour

Die Stinte „steigen“, wie die Biolog*innen schreiben, von Februar bis April die Elbe hinauf zum Laichen. „An de Eck von de Steinstraat steit ein Olsch mit Stint“, so heißt es in einem anderen Hamburg-Lied vom oben beschriebenen Rothenburg. Heute gehören die kleinen mit Lachsen verwandten Fische zu den gefragtesten Delikatessen – ich empfehle herzlich Landhaus Voigt in den Hamburger Marschlanden! Als die von Rothenburg besungene Verkäuferin damit damals an der Steinstraße in Hamburg-Mitte stand, versuchte sie ihre Ware als Hering zu verkaufen, denn dafür wurde früher mehr gezahlt.

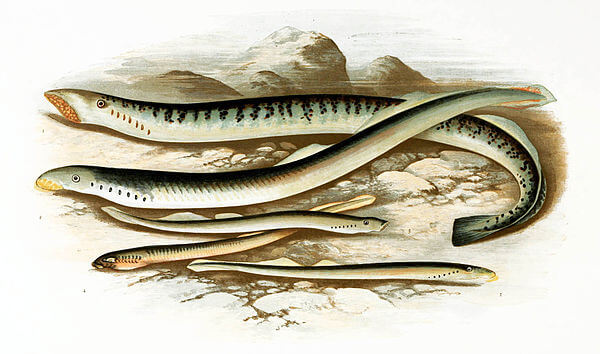

Das Mühlenberger Loch, größtes Süßwasserwatt Europas, heute genutzt von Europas zweitgrößten Rüstungs- und größten Luft- und Raumfahrtkonzern füttert neben Aal, Flunder und Stint auch Neunaugen. Die haben mich schon fast immer fasziniert. Wahrscheinlich bin durch die Lektüre von „Der kleine Wassermann“ maßgeblich bei meiner Studienfachwahl beeinflusst worden. In diesem wunderbaren und extrem naturnahen Buch von Ottfried Preußler trifft der Sohn des Wassermannpaares im Mühlenweiher unter anderem ein Neunauge. Preußler, Jahrgang 1923, wird sicher saubere und unverbaute Süßgewässer erlebt haben, das von ihm genannte Tier, Lampetra planeri (Bachneunauge, auf der Abbildung unten ganz unten) lebte zur Zeit seiner von Naturerlebnissen und zugehörigen Stories geprägten Kindheit als sogenannter im Oblauf zum Beispiel von Mühlenbächen – mit Ausflügen in aufgestaute Teiche.

Von oben nach unten: Meerneunauge (Petromyzon marinus), Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) und Bachneunauge (Lampetra planeri), 1879, Alexander Francis Lydon

Im Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft der Universität Hamburg stürzte ich mich dann mehr auf die Kleinstlebewesen, aber die Fischerei-Vorlesung ließ ich mir nie entgehen, zumal dort der kulinarische Aspekt nie unerwähnt blieb. Und ich ess ´ doch so gern Fisch. Die Neunaugen, so lernte ich rund 15 Jahre nach der Lektüre von Preußlers Wunderwerk (es wurde übrigens zu seinem 100. Geburtstag neu aufgelegt und ist wirklich wunderschön, in Wort und Bild), sind keine Fische. Es sind fischähnliche Wirbeltiere, lebende Fossilien. Seit 500 Millionen Jahren haben sie sich nicht verändert! Und gehören nun in Europa zu den gefährdeten Arten! Ins Mühlenberger Loch steigt zum Laichen, flussaufwärts von der Nordsee kommend, das Meerneunauge. Die wandernden Arten der Neunaugen saugen sich mit ihrer Mundscheibe, sie ist mit zahlreichen, ringförmigen Reihen von Hornzähnen besetzt, als Parasiten an Fischen fest, trinken deren Blut und raspeln Fleischstücke heraus. Aber so parasitär und räuberisch wie Homo sapiens lebt meines Erachtens keine andere Art, siehe auch unten.

Neben seiner bedeutsamen Funktion als nährstoffreiches ruhiges Wasser fürs Aufwachsen von Jungfischen ist das Watt zwischen Blankenese und Cranz wichtiger „Pausenraum“ für Zugvögel wie die Löffelente. Deren Bestände haben seit den 1980er Jahren haben in Belgien, den Niederlanden, Polen und Deutschland stark abgenommen, vor allem auf Grund von Arealverlusten wie dem im Mühlenberger Loch. Als Tor zur Vogelwelt sozuschreiben, als Stadt mit einem Rastgebiet für Zugvögel hat Hamburg eine weltweite Verantwortung, darauf haben auch wir Naturschützer*innen Ende der 1990er intensiv hingewiesen, bevor 170 Hektar Süßwasserwatt zugeschüttet wurden – für Fortbewegungsmittel, die ich zum Beispiel seit Jahrzehnten nicht mehr betrete, wozu auch?

Ein bisschen Broschüre, von mir 2001 nach aufmerksamem Aufsuchen sämtlicher Schauplätze getextet, unten rechts und schwer zu erkennen: Löffelentenpaar

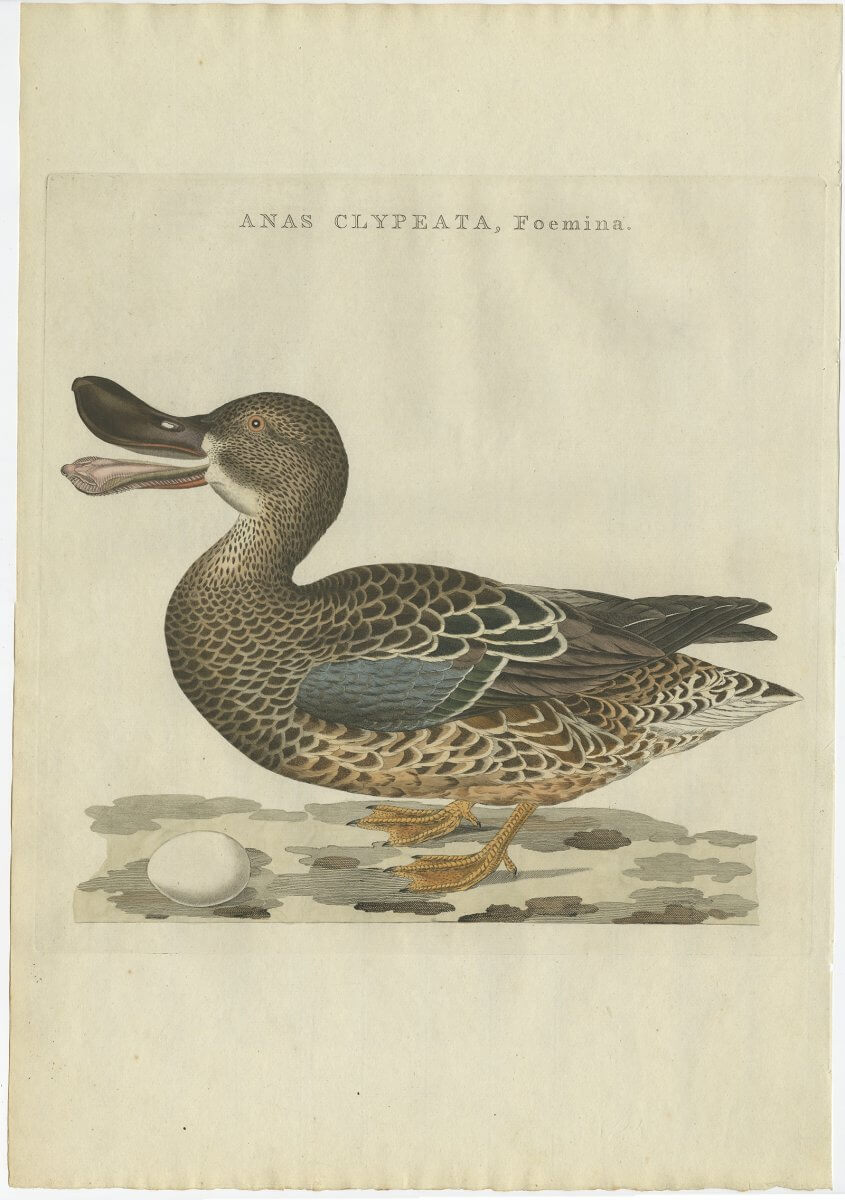

Wie so oft kommen die charakteristischen Züge auf einer Zeichnung, auf einem Stich (die Verlage sparen übrigens seit einiger Zeit an Kosten für Grafik, weshalb ich meine alten Bestimmungsbücher hüte – wie das alte Fernglas für die Beobachtung von Überlebenden), viel besser heraus: Anus clypeata (Löffelente, unten), 1797, Foemina – Sepp & Nozeman

Die Löffelenten sollen nun in Rothenburgsort Zuflucht finden, in einem Ausgleichsgebiet für die oben genannte Wattzerstörung, in der Billwerder Bucht. Forscher gehen allerdings Verbreitungsentwicklung davon aus, dass es bei der Löffelente bis zum Ende des 21. Jahrhunderts infolge der Klimaerwärmung zu einem weiträumigen Verschwinden in West- und Mitteleuropa kommen wird. Dann kann eine nur noch in alten Büchern dieses ausdrucksstarke Tier bewundern.

Unser Thema am Dienstag ist eher trocken, zumindest was das Element anbelangt – aber wir wirbeln als diverse Akteur*innen zusammen viel Staub auf. Bei der Auftaktveranstaltung der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft für den Transformationsprozess Zukunft Agrar+ 2045 geht es um ein sehr weites Feld. Es reicht von nachhaltigem Anbau bis zu gesundem Genuss, beinhaltet auch Biodiversität, regionale Wertschöpfung, Zugang zu Land. Hinterm Horizont gehts weiter würde uns Udo vielleicht dazu singen. Hat Lindenberg eigentlich mal was zur Landwirtschaft geäußert? Das recherchiere ich jetzt nicht.

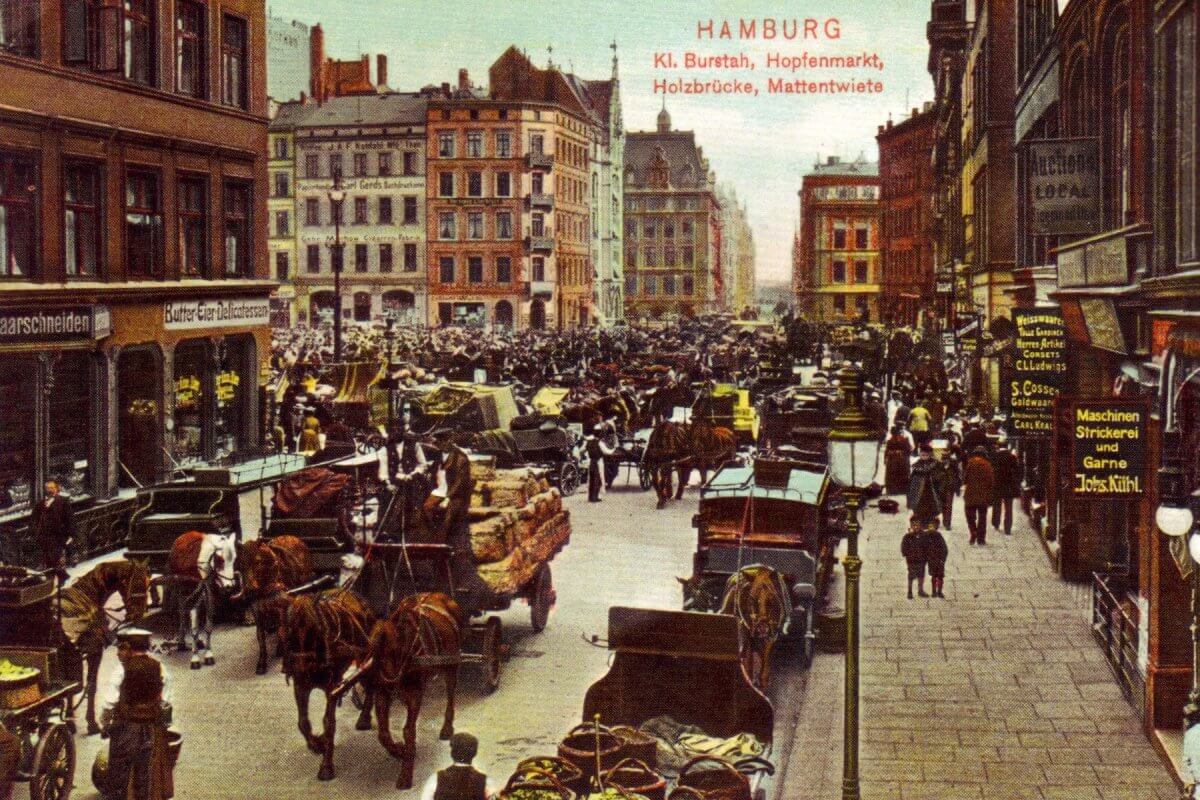

Antje Stokman, Professorin der Hamburger Hafencity-Universität hat dies bereits getan: lies Der graue E-Esel fährt ohne karierten Koffer zum Toln Spieker. Jetzt zeigt sie uns zu ihren Erörterungen über lokale Wertschöpfungsketten eine Postkarte von 1900:

Markttreiben auf dem Hopfenmarkt: Blick vom Kleinen Burstah in Richtung Holzbrücke und Mattentwiete, 1900

Damals war der Zwischenhandel verboten, daher brachten die Erzeuger aus dem Alten Land und den Vier- und Marschlanden ihre Produkte persönlich an die Verbraucher*innen. Wir lernen, dass unsere Stadt über eine einzigartige Vielfalt von Anbaumethoden verfügt. Und dass es an der Zeit ist, neue Orte des Austausches und der Vermarktung von Hamburger Erzeugnissen zu erfinden. Der neuen Blüte der städtischen Gärtnereien, Obstbaubetriebe, Bauernhöfe steht knallharte Flächenkonkurrenz und Spekulation (s.o.) entgegen. Nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen – darauf bin ich in diesem Fall angewiesen, zwar war mein Vater Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, aber ich habe von ihm eher die Leidenschaft für die Natur und für gutes Essen geerbt, und von woanders meine Zahlenschwäche:) – würden das endgültige Abschreiben aller steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten (zum Beispiel für die Errichtung von Bürotürmen, dort wo rundherum schon 1000e Quadratmeter auf Grund von Home-Office u.a. leer stehen) und die Einführung einer einfachen Einheitssteuer diesem Flächenfraß-Ungeheuer alle Köpfe abschlagen. Und wenn wir nicht dauernd ökologisch wertvolle Gebiete zubauen, zuschütten, versiegeln, brauchen wir auch nicht so viele Ausgleichsflächen! Und hätten damit einen der Streitpunkte zwischen überzeugten Naturfreund*innen und leidenschaftlichen Landwirt*innen aus der Hamburger Welt geschafft!

Im Grunde gut, könnte eine nämlich über die Bedingungen für die Stadt-Landwirtschaft an der Elbe fruchtbaren Auen sagen. Habe nochmal im genialen Handbuch für die Ernährungswende nachgeschlagen, dem Leitfaden „GENIAL LOKAL“ von Valentin Thurn, Gundula Oertel und Christine Pohl. Sie schreiben über „relokalisierte Nahrungsversorgung“ (die ich übrigens auf keinen Fall den Reichsbürger*innen überlassen möchte, Augen auf beim Wandel unserer Ernährungssysteme, manchmal ernten auch extrem rechte Bauern und Bäuerinnen extrem dicke Kartoffeln:)), dass wir eine Entwicklung quasi umdrehen müssen, die gerade Produktion und Konsum räumlich und zeitlich immer weiter voneinander trennt. Diese Umkehr zu einem Vorgehen, dass sich in der Vergangenheit bewährt hat, zu einer Lebensmittelwirtschaft, die in erster Linie Menschen in ihrer Nähe versorgt, hat nichts Nostalgisches an sich. Obwohl wir uns manchmal mit einem altmodischen Ansatz in den heute angesagten Systemwandel katapultieren können. Zum Beispiel beim Transport, die vielen Laster, die im Stop and Go durch unsere Stadt rollen und uns Futter von weither bringen, das wir gar nicht brauchen, sind Gesundheits- und Klimakiller – und als böse Drachen daher nicht zu unterschätzen. Also werden wir doch mal ein wenig hamburgisch romantisch. Ich zeig euch jetzt mal ein zukunftstaugliches Transportmittel:

Kommen wir mal zurück auf den Boden, den fruchtbaren Marschboden, den unsere Vorfahren vor 800 Jahren begonnen haben, zu kultivieren. Sie betrieben Vieh-/Milchwirtschaft, bauten das sogenannte „Hamburger Marktgemüse“ an. Davon habe ich im Freiluftmuseum Kiekeberg gelesen und fahnde nun als Verfechterin der Saatgutsouveränität und des Erhalts der hiesigen Nutzpflanzen – siehe auch VEN, Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt (http://nutzpflanzenvielfalt.de).

Der 2020 verstorbene Gärtner Thomas Sannmann beschäftigte sich beispielsweise jahrzehntelang mit der Züchtung der samenechten Tomatensorte „Vierländer Platte“ alles Handarbeit jenseits der Gentechnik. Und verbesserte dabei ständig auch die Geschmackseigenschaften. Ein Held auch des gesunden und enkeltauglichen Genusses.

Damit wir gemeinsam mit allen beteiligten Akteur*innen aus einem industriell geprägten Anbausystem, das laut der oben genannten Ernährungsrät*innen „unter ständigem Wachstums- und Preisdruck steht und zu immer mehr Export in ferne Märkte zwingt“ in die Relokalisierung der Nahrungsproduktion – in Hamburg heißt das vor allem: das Alte Land als städtischen Obstgarten, die Vier- und Marschlande als städtischen Gemüsegarten hegen, pflegen und feiern – segeln können, müssen wir einiges ändern. Denn jetzt kommt nur ein Bruchteil der Lebensmittel, die wir in Hamburg konsumieren, vom nahen Land. Schiebe hier nochmal im Sinne von „back to the future“ ein Bild vom Hamburger Hopfenmarkt ein, auf dem im 19. Jahrhundert ausschließlich hiesiges Gemüse verkauft wurde:

Hopfenmarkt in Hamburg, hier kauften die Städter*innen ihr Gemüse aus den Vier- und Marschlanden, 1836, Carl Litt

Die Verbraucher*innen, so schreiben die Autor*innen von „Genial lokal – So kommt die Ernährungswende in Bewegung“ würden in allen Befragungen der regionalen Herkunft ihrer Nahrungsmittel den Vorzug geben. „Aber in der Realität werden ihnen die weit gereisten Produkte in ihrem Einkaufskorb einfach ungefragt aufgezwungen“. So geschah es auch, wie ich in den 1990er-Jahren begann zu realisieren, als ich als radelnde Reporterin des Hamburger Lokalteiles der tageszeitung durch die Vier- und Marschlande fuhr: der Preisdruck, zum Beispiel der billigen Tomaten aus den Niederlanden, leerte per á peu die Gewächshäuser. Damals hatte ich das globalisierte Nahrrungssystem noch nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich heftiger gegen diese gesundheits-, genuss- und klimaschädliche Entwicklung angeschrieben. Denn, wie die Leute vom Gut Haidehof (http://gut-haidehof.de) westlich von Hamburger – es war bei der super gut besuchten Auftaktveranstaltung Zukunft Agrar+ durch Hannes vertreten – richtig schreiben, ist die regenerative Bewirtschaftung von Landflächen ist nachgewiesenermaßen einer der größten Hebel, um die CO2-Emissionen gegenüber einer konventionellen Landbewirtschaftung deutlich zu reduzieren und so einen relevanten Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise zu leisten. „Den Traktor sucht man dabei auf dem Feld ebenso vergebens wie andere große Landmaschinen – vieles wird per Hand gemacht. Statt synthetischer Düngemittel und chemischen Pflanzenschutzes findet man ein ganzheitliches Verständnis naturnaher Nährstoff- und Wasserkreisläufe. So kombinieren wir traditionelles Wissen mit innovativen, neuen Landnutzungsansätzen und zählen damit zu einigen wenigen Pionier-Betrieben in Deutschland, die an der Spitze der Nachhaltigkeitsbewegung stehen.“

Gut Haidehof im holsteinischen Wedel westlich von Hamburg, das Team dort, zu dem auch Hannes (unten) gehört, der dem karierten Koffer und mir einen PKW-Lift von Wilhelmsburg zu meiner Chorprobe schenkte, hat dort einen innovativen Mischbetrieb mit Gartenbau, Mutterkuhherde auf hofeigenem Grünland und Weidegeflügel aufgebaut und wirtschaftet regenerativ nach dem No-Dig-Prinzip.

Hamburgs Ernährungssicherheit ist gewährleistet, zumindest theoretisch. Das ermittelte Sarah Joseph von der Hamburger Hafencity Universität bereits 2016, unsere Metropolregion könnte nach ihrer Studie mit Biolebensmitteln aus einem 100-Kilometer-Radius versorgt werden. Denn man tau!

Aber bevor die Stadt aus der Region satt wird, gilt es, das sogenannte Strukturproblem zulösen: menschlich gesehen finden Altbäuerinnen und -bauern finden keine Nachfolger. Das ist kein privates, persönliches Problem, am nächsten Tag soll ich am Serrahn darüber noch viel mehr erfahren. In der BUKEA in Wilhelmsburg geht es am Tag nach Rosenmontag nun laut Dr. Ina Tjardes, dortige Amtsleitung im Bereich Agrar, um den Startschuss für einen strategischen Diskussionsprozess. Nahrungsproduktion im Einklang mit der Natur sollen wir „erfinden“, ein Modell für die moderne urbane Agrarwirtschaft erdenken. Diese Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme ginge nur in einem umfangreichen Beteiligungsprozess, so Tjardes. Sie zitiert Albert Einstein: „Erwarten wir nicht, dass sich die Dinge ändern, wenn wir immer das Gleiche tun.“

Angestrebt ist der Erhalt – vielleicht die Wiederverzauberung – von Hamburgs kleinteilig strukturierter Kulturlandschaft mit ihrer jahrhundertealten Tradition und ihrer großen Produktvielfalt. Von strukturreicher – statt ausgeräumter – Kulturlandschaft mache ich mir am übernächsten Tag ein Bild, auf Hof Eggers in der Ohe, in den Vierlanden:

Um die fürs menschliche Wohlbefinden und für die Biodiversität so förderliche Strukturvielfalt von Hamburger Kulturlandschaft festzuhalten, setze ich mich in der Ohe in Hamburg-Kirchwerder in der ersten Märzsonne an einen Baum und hole Kladde und Füller raus.

Bei unserer Zukunftskonferenz lernen wir über die teilweise sehr schwierige Lage in Hamburgs 510 landwirtschaftlichen Betrieben, wo 1300 in der Produktion Beschäftigte (zwei Drittel von ihnen sind hauptberuflich dort tätig) 14.000 Hektar Land bewirtschaften (die Hälfte davon ist Grünland, der Rest Ackerbau und Gärtnerei). Wir kommen quasi von überall und einige von uns treten an diesem Nachmittag an für ein städtisches Gemeinschaftswerk, das Produktion, natürliche Ressourcen, Handel, Verarbeitung, Konsum in Hamburg integriert. Wir sind aufgefordert in einem „Schmelztiegel für Zukunftsthemen“ Ziele und Maßnahmen im Sinne von lokalem nachhaltigem Anbau und gesundem Genuss mitzugestalten.

Winterpostelein-Ernte bei Sannmann. Seit über 200 Jahren bewirtschaften und pflegen diese Gärtnerei den fruchtbaren Boden in den Hamburger Marschlanden, bereits seit 1986 mit den Methoden des biologisch-dynamischen Demeter-Anbaus.

Auf der Website (https://www.sannmann.com) steht: „Anbau, Pflege und Ernte sind bei uns noch reine Handarbeit: Anstatt chemische Pflanzenschutzmittel und synthetische Dünger einzusetzen, schaffen wir Lebensräume für Nützlinge, arbeiten mit vielfältigen Fruchtfolgen und stärken Boden und Pflanzen durch Kräuterextrakte.«

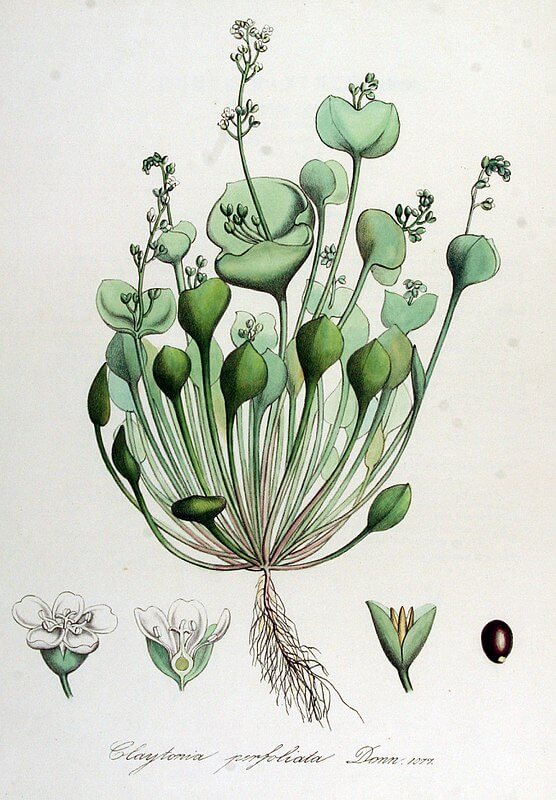

Claytonia perforfoliata (Postelein, Portulak) kommt eigentlich nicht aus Europa, ist hier aber schon lange „eingebürgert“ und zeichnet sich als Winter-Salat durch hohen Viatmin-C- und niedrigen Nitrat-Gehalt aus.

Auch die Solidarische Landwirtschaft Vierlande baut Winterpostelein an, hatte gerade eine vitaminstrotzende Portion in meinem Ernteanteil, super! Kann ich voll empfehlen. Die SoLaWi Vierlande vergibt übrigens noch Anteile: https://www.solawi-vierlande.de

In der Gärtnerei in Kirchwerder baut die Solidarische Landwirtschaft Vierlande knackiges und gehaltvolles Gemüse an.

Wir legen am Dienstag in Kleingruppen los mit dem Zukunftsparkour. Unser dunkelgrün gekennzeichnetes Thema umfasst nachhaltige Landwirtschaft, Öko-Anbau, Biodiversität und die Synergie von all dem. Charlie Pittelkow, Biodiversitätsperson der Universität Hamburg und ich lauschen Jannis Schröder. Er ist Betriebsleiter auf Apfelhof Köpke im Alten Land. Das liegt südwestlich von Hamburg, schon vor über 600 Jahren wurden die ersten Früchte angebaut, heute ist es das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands.

Jannis Schröder kann stolz sein auf seine Bio-Äpfel, und ich glaube auch darauf, wie er mit all den Widrigkeiten klar kommt (https://www.obsthof-koepke.de)

Er betreibt auf 45 Hektar Bioapfelanbau im Alten Land und ringt mit sämtlichen vorstellbaren Drachen, so kommt es mir vor. Der größte Drache sind die Handelskonzerne, so scheint es. „Wir sind auf Edeka und Co. angewiesen, sagt Schröder. Und jedes dieser Einzelhandelsunternehmen fordert jeweils – wohlgemerkt für ein und dieselbe von Schröder erzeugte Apfelsorte -ein spezielles Zertifikat, sei es Bioland, sei es Demeter, wollen, plant er die Anbaufläche dafür zu unterteilen. Damit er nicht jeden Apfel dreimal in die Hand nehmen muss, kommt mir in den Sinn. Ich bin fassungslos über die Übermacht dieser Riesenhändler, da stößt Tobias Riedl vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium zu uns und erzählt, dass die Monopolkommission gerade die Struktur des deutschen Lebensmitteleinzelhandels untersuche. Ich hoffe sie werden fündig und wir werden neue Wege finden, wie das Obst an die Genießer kommt.

Es wird enger für die Seehunde an der Ostemündung, denn in Folge der mehrfachen Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne hat die Erosion der Elbsedimente enorm zugenommen und die Sandbank ist kleiner geworden.

„Wo kommen wir her? Was ist in den letzten 30 Jahren passiert“, fragt sich und uns der junge Obstbauer. Wir beide wissen das ziemlich genau, er, weil er die Folgen täglich spürt, ich, weil ich gegen Drachen wie Airbus (Vernichtung von Teilen des Süßwasserwatts im Mühlenberger Loch) und die Elbvertiefung – Fahrrinnenvergrößerung der Unterelbe zwischen Mündung und Hafen – kämpfte. „Fische mögen keinen Strömungsstress“, so hieß mein taz-Artikel und wir Biolog*innen waren auch immer an der Seite der Fischer.

Die Fischer befürchteten, wie sich mittlerweile gezeigt hat zu Recht, durch die Elbvertiefungen die Verschlechterung der Fischereigrundlagen durch weiteren „Verlust wesentlicher Fangplätze und -reviere, höhere Strömungsgeschwindigkeiten, Freilegung von Unterwasserhindernissen und Rollholz, dadurch Verlust von Gerät und Netzen, Kentergefahr, Aufschlickung, Rückgang der Fischfauna und deren Lebensgrundlagen, höherer Seegang bei Wind und Sturm, Fangverbote infolge der Ausbaumaßnahmen, dichterer Schiffsverkehr mit höheren Geschwindigkeiten, Schwall und Sog sowie Havariegefahr, Versandung und Eintrübung von Fanggebieten, Zunahme der Unterhaltungsbaggerung, keine Ausweichmöglichkeiten, höhere Betriebskosten und Fischereidruck durch Konkurrenz in kleineren Revieren (Konkurrenzdruck) und infolge aller Beeinträchtigungen Existenzgefährdung bei der Mehrzahl der Betriebe“.

Kutterdemo gegen Elbvertiefung vor Otterndorf, 2007, Walter Rademacher

Und dann das: Im Januar 2025 erfahren wir nach Jahrzehnten Baggern, Einwänden und Demonstrieren, dass sich die Investitionen in Höhe von 1,25 Millionen Euro pro Schiff (die Baggerkosten von 232 Millionen Euro in Relation zur Zahl der Schiffsanläufe, die den Tiefgang genutzt haben – vielleicht noch erhöht durch Verluste im Obstanbau, siehe unten) nicht gelohnt haben. Das ergibt eine neue Studie von Umweltverbänden ergab. Mir wird schlecht, ich schreibe besserwisserisch und wütend weiter, zitiere Studienleiter Henning Vöpel von der Freiburger Denkfabrik Centrum für Europäische Politik: „Die Hoffnungen, die Elbvertiefung könne das Wettbewerbsproblem des Hamburger Hafens lösen, waren unbegründet.“ Man hätte im Hafen darauf gesetzt, dass mit der Elbvertiefung mehr größere Containerschiffe Hamburg anlaufen würden. Das sei aber nicht der Fall, so Vöpel. Der in Teilen auch der Hamburger Bevölkerung wachsende Zweifel am unbegrenzten Mengenwachstum gilt auch für die deutschen Seehäfen. Die Autoren der Studie verweisen auf die zuletzt negative Entwicklung des Containerumschlags. Das ist ein neuerer Einwand, die ungünstige geografische Lage des Hamburger Hafens und Wettbewerber wie Rotterdam und Antwerpen waren schon vor den ersten Fahrrinnenvergrößerungen bekannt. Außerdem liege Hamburg „etwa auf den Asien-Europa-Routen am Schluss, weshalb durch die geringe Restbeladung der Schiffe bei Ankunft in Hamburg die maximalen Fahrrinnentiefen oft keine entscheidende Rolle spielen“, heißt es in der Studie. Nur 5,9 Prozent der in Hamburg einlaufenden und 13,6 Prozent der auslaufenden Schiffe hätten im vergangenen Jahr den tideabhängig möglichen Tiefgang der Elbe komplett genutzt.

Auch die Obstbauern sind, für die Bewässerung, auf den Fluss angewiesen. Apfelanbau im Alten Land, Muns

„Wir sind so doll auf die Elbe angewiesen“, sagt Schröder. Durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit „dank“ Vertiefung wirbelt das Elbwasser mehr Sedimente, das sind die Ablagerungen am Grunde des Gewässers, die Thema meiner Diplomarbeit waren – auf und die verstopfen den Apfelbauern nun die Bewässerungsanlagen. Und noch ein Drache kommt von der Wasserseite. Die Vertiefung der Elbe hat bewirkt, dass das Salzwasser der Nordsee nach Schröders Beobachtung nun bis nach Cranz gedrückt wird. Eine Katastrophe für die Bewässerung der Obstplantagen. Und auch das Verschwinden von immer mehr Gartenbaubetriebe am anderen Elbufer ist bedrückend. Da hilft wohl nur unterhaken und gemeinsam ans Werk machen. Dazu werde ich für den nächsten Tag auch wieder eingeladen: „Rettet Hamburgs Gartenkultur!“ heißt die Veranstaltung am Serrahn in Hamburg-Bergedorf.

staune Mittwoch den 5. – 20:00 – Zentrum für Kultur und Gesellschaft/SerrahnEINS/Bergedorf/Hamburg –

fahre diesmal mit Rad und Bahn, ohne karierten Koffer, folge Ewas Einladung (http://kulturhof-kunterbunt.de). Die Veranstaltung zur Rettung von Hamburgs Gartenkultur findet im Zentrum für Kultur und Gesellschaft statt, am Bergedorfer Hafen, dem Serrahn. Das ist das slawische Wort für Aalfang. Es wird dort heutzutage eher parliert und diniert als dass jemand Reusen auslegt. Hat auch keinen Sinn, bis hierher kommt wahrscheinlich kein Aal mehr.

Historischer Hafenkran und grauer E-Esel am Serrahn, dem Bergedorfer Hafen am Schleusengraben. Das ist eine der ältesten Wasserstraßen Deutschlands, sie verbindet Bille und Dove-Elbe.

Die Wiederbelebung der Hofkultur beginnt mit einem Zitat von Antonio Gramsci: „Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, die Welt ist voller Monster“. Wir erfahren als Erstes die Gründe dafür, dass es auch in Hamburg immer weniger Urproduktion – Erzeugung von Naturprodukten – gibt: Flächenverlust und das Verschwinden kleiner und mittlerer Höfe. Die Bodenpreise sind auf einem Allzeithoch (s.o.: Spekulation blüht wie noch nie). In Hamburg tobt die „Flächenkonkurrenz“, immer mehr fruchtbarer Boden wird überbaut. Die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe mit über 50-jährigen Bewirtschaftenden hier finden keine Nachfolger, vor allem die außerfamiliäre Hofübernahme kann oft nicht erfolgen. „Occasioned by Money“, so habe ich es neulich gelesen. Money makes the Land go down? Im Ernst, es handelt sich hier um ein typisches Eigentumsproblem, das was ein/e angehende/r Landwirt*in fürs Land und die Hofstelle zahlen soll, kriegt er oder sie ihr Leben lang nicht wieder reingewirtschaftet. Da kommt die Kulturland eG (https://www.kulturland.de) ins Spiel. Diese Genossenschaft ist angetreten, um Boden zu vergesellschaften, den Jungen Zugang zu Grund und Boden zu verschaffen, und nennt sich auch „neue Allmende“.

So könnte es aussehen am Reitbrooker Hinterdeich: Der Freie & Kulturhof Kunterbunt will dort 1,8 Hektar Land genossenschaftlich erwerben und gemeinschaftlich bewirtschaften, so dass genügend Raum bleibt für die gebietsheimische Natur und Kinder und Erwachsene, die mehr über Ökologie, Ernährung und Gartenbau erfahren möchten.

Und am Horizont erscheint ein Leuchtturm: 1,8 Hektar Land in den Hamburger Marschlanden, auf dem bisher Mais angebaut wird, aufzuwerten, nachhaltige/n Naturschutz und Landwirtschaft zu vereinen und eine lebendige Hofgemeinschaft zu bilden, ist die Mission des Kulturhofes Kunterbunt. Damit Kulturhof Kunterbunt ein leuchtendes Beispiel für Zukunft Agrar+ und der erste innerstädtische Hof für die Kulturland eG werden kann, braucht es eure Unterstützung. Ihr könnt dafür Absichtserklärungen abgeben, siehe http://kulturhof-kunterbunt.de. Haut rein!