26. Juli 2024

betrachte Freitag, den 26. – 13:46 – Museum ´t Ponthús/Stavoren –

zuvor lerne ich die neuen Frauen von Stavoren kennen: Hendrika und Wybrich. Wybrich ist eine schreibende Kollegin, trägt mit Stolz ihren friesischen Namen. Erzähle ihr von Liliencrons Gedicht über den Fischer Pidder Lüng, der sich gerade mit seiner starkzähligen Sippe an die „Mittagskrippe“ mit Grünkohl gesetzt hat, als der von einem beflissenen Priester und bewaffneten Häschern begleitete Amtmann von Tondern Abgaben einfordert. Der friesische Fischer taucht den Kopf des Amtmannes in den glühendheißen Grünkohl und ruft noch, nachdem die Häscher ihn geholt und erstochen haben, noch im Sterben: „lewwer duad üs slaav!“. Das ist Nordfriesisch. Wybrich stimmt auf Westfriesisch ein: „Leaver dea as slaef“. Und sie empfiehlt mir den Besuch des entsprechenden Gedenksteines am Mirnser Kliff. Das erhebt sich in die hierzulande nahezu schwindelnde Höhe von zweieinhalb Metern über dem Meeresspiegel, im Gaasterland, in der Südwestecke (Zuidwesthoek) von Friesland. Weiß noch nicht, wie ich das ohne Boot und Bahn hinkommen kann, mal sehen, wie das Reisen so mit mir spielt…

Hendrika Visser (links) und Wybrich Bakker arbeiten im Hotel De Vrouwe van Stavoren, sie sind quasi die neuen Frauen von Stavoren und ich möchte mich sehr herzlich für die großartige Gastlichkeit bedanken!

Nur wenige Schritte ortseinwärts treffe ich auf weitere „Frauen von Stavoren“ und zwar zwei, die hier jede kennt – im doppelten und dreifachen Sinne. In Stavorens tollen Museum ´t Ponthús (museumponthus.nl), das Gebäude diente früher als Wohnhaus für die Mitarbeiter der Fährlinie, ist ehrenamtlich Klaske tätig, früher hat sie in Stavoren als Grundschullehrerin gearbeitet.

In Stavorens Museum ´t Ponthús arbeitet Klaske, sie verwies mich unter anderem auf untenstehendes Ölgemälde.

Klaske verdanke ich weitreichende und tiefgreifende Hinweise und einen wunderbaren Bildband der Künstler*innen Randolph Algera & Gabriëlle Westra: Fr11slân dor de ogen van Vermeer. Auf ihrem Rezeptionstisch ist Holk de Groot zu sehen, eine andere Frau von Stavoren, mit Fernglas, ich betrachte die alte Dame sehr lange.

Die 1990 geborene Malerin Gabriëlle Westra (https://www.gabriellewestra.com) hat in Groningen und Florenz Malerei studiert und porträtiert besonders gern Menschen mit klassischer Technik. Ihr Modell Holk de Groot wurde nun Teil des „Kunst en Mienskip Project“, eines innovativen Kunst- und Gemeinschaftsprojektes (www.autreve-evenementen.com ) namens Fr11slân (das steht für die durch Natureis-Langstreckenrennen über 200 Kilometer zugefrorene Kanäle und kleine Seen berühmten 11 Orte in Friesland) door de ogen van Vermeer (durch die Augen von Vermeer gesehen)“. Westra bildet ihr Modell angelehnt an Jan Vermeers Bild Mädchen mit Flöte ab, vor – die Malerin liebt es, eine Spannung zwischen Bildvorder- und Hintergrund zu erzeugen – einer Karte ihrer Heimatstadt Stavoren, angelehnt an ein Werk von Bernardus Schotanus à Sterringa. Sie zeigt den ältesten der elf Orte – Stavoren erhielt schon 1060 Stadtrechte – im 17. Jahrhundert.

Mädchen mit Flöte, Jan Vermeer, National Gallery of Art

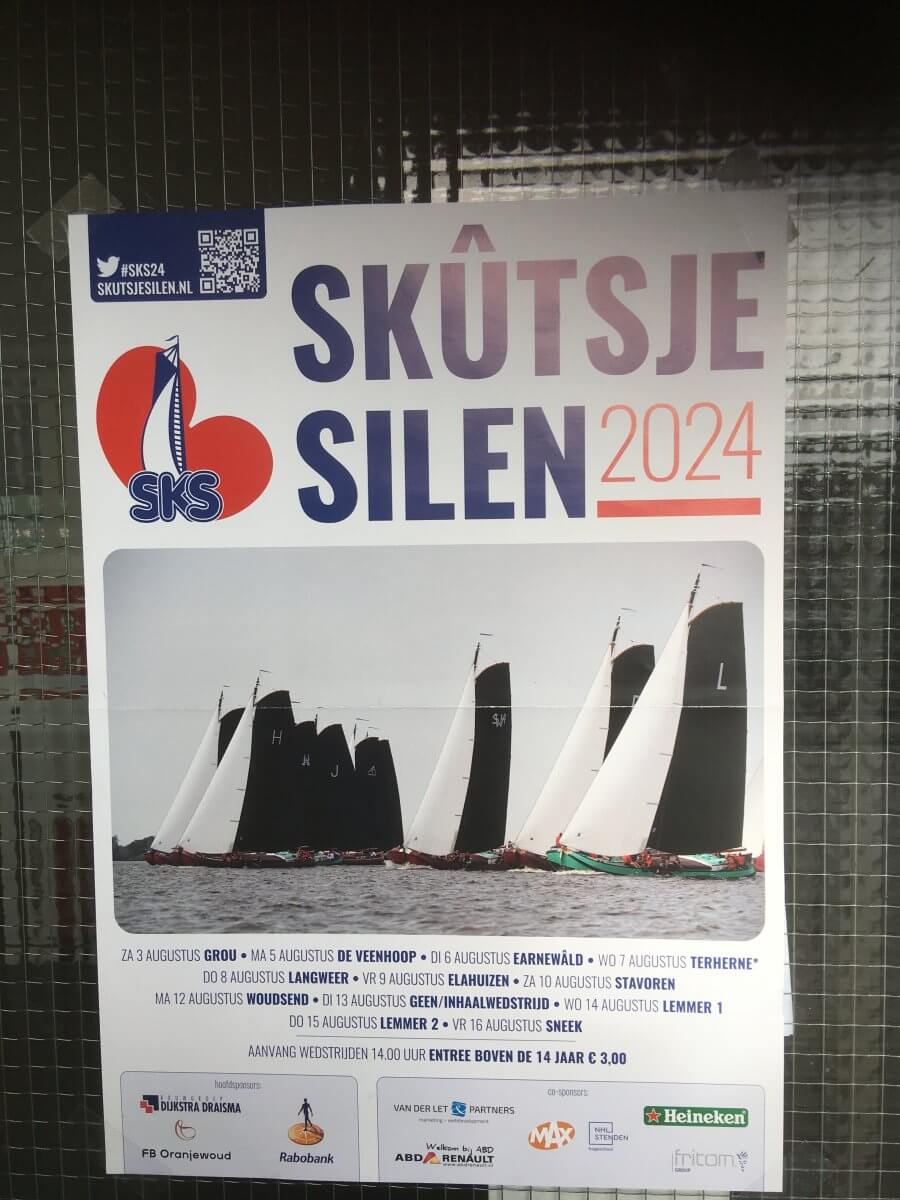

Das Fernglas passt perfekt, denn Holk de Groot ist intensive Liebhaberin des Skûtsjesilen. Und um Regatten der Skûtsjes, der traditionellen Plattbodenschiffe, die früher in den seichten Gewässern zum Transport eingesetzt wurden, von Land aus zu verfolgen, braucht eine ein Fernglas. Ich habe zwar keins dabei, gehe trotzdem hin. Habe schon auf dem Plakat beim Hafenmeister in Stavoren gesehen, dass ich völlig ungeplant genau rechtzeitig komme für die diesjährigen Regatten der Skûtsjes verschiedener friesischer Orte:

Die oben porträtierte Holk de Groot wurde als Tochter eines Bauern in Stavoren geboren und begann ihr Berufsleben vor etwa 70 Jahren als Milchmädchen, so lese ich im fantastischen Bildband „Kunst en Mienskip Project (Kunst- und Gemeinschaftsprojekt www.autreve-evenementen.com ) Fr11slân (das steht für die durch die Schlittschuhrennen ELFSTEDENTOCHT berühmten 11 Orte in Friesland) door de ogen van Vermeer (durch die Augen von Vermeer gesehen)“ von Westra und ihrem Kollegen Randolph Algera.

Später arbeitete sie als Hebamme und lernte dabei – bei der Entbindung seiner Schwester – Meindert kennen. Sie heirateten und sie ging mit ihm an Bord eines Tankschiffes. Aber das war nicht ihr Traumleben, sie ging wieder an Land, mit ihrem Sohn. Holk kam aus einer Frauenwelt, nennt sich kein „meisje-meisje“ (kein Mädchen-Mädchen), an Bord des Tankers lebte sie in einer Männerwelt. Der Unterschied in den Lebensstilen war zu groß. Später ließ sie sich ein eigenes Motortankschiff bauen, ging wieder an Bord und wusste, was zu tun war.

Skûtsjesilen wurde neben Frauenfußball ihr Ein und Alles. Als „mater familias“ der Skûtsje SWH, Oberhaupt der Segler*innen des SWH, Súdwesthoek, der südwestlichen Ecke Frieslands. Westra hat sie ihr neben die rechte Schulter gemalt, die Skûtsje SWH.

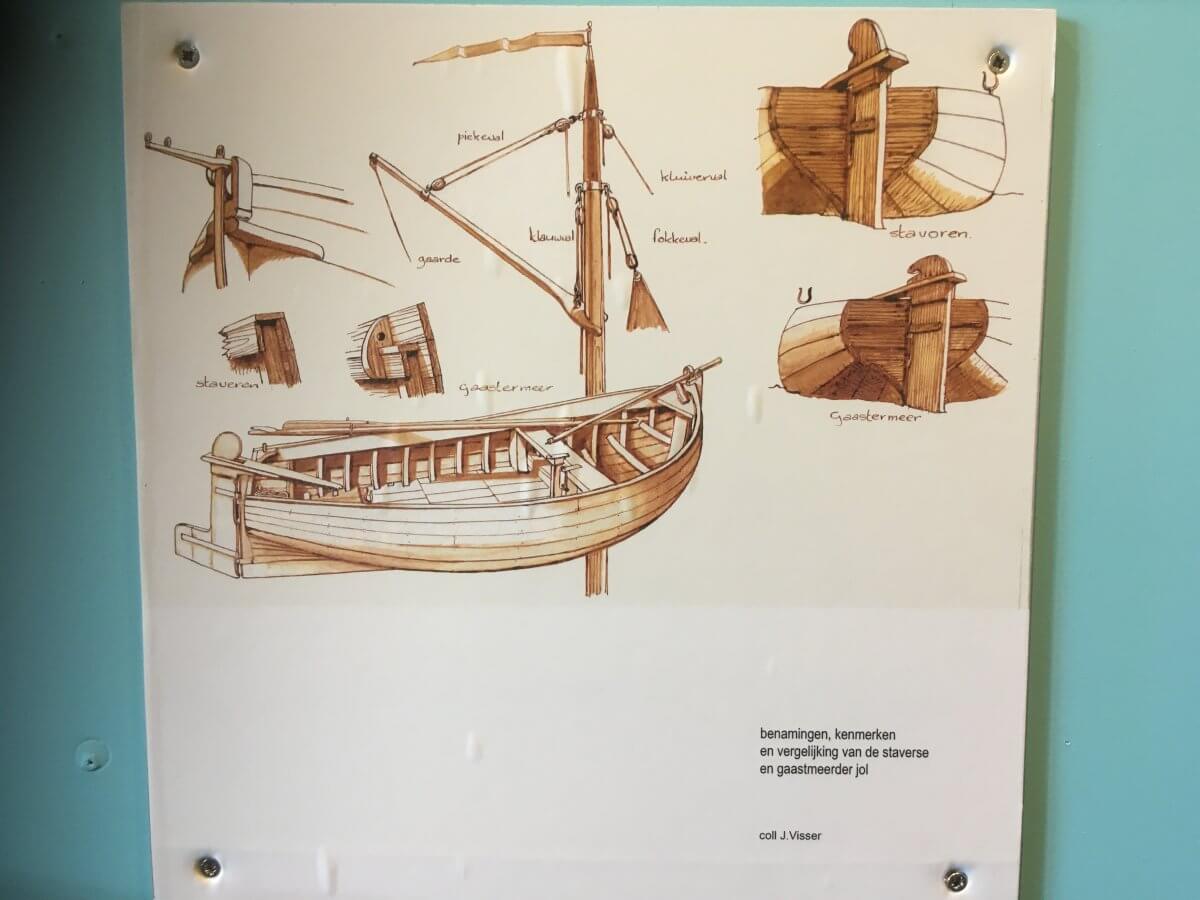

Skûtsje ist verbal eine Verkleinerungsform von Schute. Solche Schutchen gehören zu den Tjalken, einem historischen, einmastigen Segelschifftyp, der heute zum kulturellen Erbe der Fries*innen zählt. Diese Plattbodenschiffe mit dem fülligen Rumpf wurden früher in der Binnen- und Küstenschifffahrt zum Transport eingesetzt. Holk de Groot möchte nun, wo sie achtzig ist, den Job der „Crewchefin“ für elf Regatten in zwei Wochen mit vierzehn Teilnehmern gerne übergeben. An Stavoren liebt sie besonders die Hafeneinfahrt mit der roten und der grünen Bake.

Dieses Traditionsschiff hat die rote Bake an der Hafeneinfahrt an Backbord hinter sich gelassen und festgemacht.

Grüne Bake von Stavoren, Lieblingsort nicht nur für Holk de Groot

Holk hat auch Wünsche für Stavoren, es fehle beispielsweise ein geselliger „brauner Krug“, wie es ihn früher gab. Als ich das schreibe, sitze ich in der gemütlichsten Kneipe, die ich mir gerade vorstellen kann, hatte bereits hausgemachte bitterballen zu einem zivilen Preis und jetzt wurde mir auf den Tischteppich Kaffee serviert; den Kuchen dazu, Honigkuchen mit Apfel und Zimt (MOLKWARDER KOEKE, gebacken nach einem mehr als 100 Jahre alten Rezept), durfte ich mir aus meinem Zimmer holen, denn es gibt hier eher Bier als Torten.

So etwas vermisst Holk de Groot in ihrer Heimatstadt Stavoren, wo es ihn früher auch gab, den bruine kroeg. Und ich hatte das unwahrscheinliche Glück in genau so einem Etablissement zu landen, und bin eingezogen im hotel – café ´t Anker in Leeuwarden und komme an diesem für mich blauen, für andere sonnigen Montag hier gar nicht raus. Früher war so eine Herberge zum Trinken, Essen, Übernachten u.a. für Menschen in kleinen Arbeiterwohnungen die verlängerte Wohnstube. Als Kennzeichen gelten Fußballfotos (hier sind es Schlittschuh-Fotos), Perserteppich auf dem Tisch (siehe oben), Billardtisch und erfahrenes Personal. Kann eine wohl schreiben, ´t Anker wird seit 1960 von der Familie von der Leij gemanaget, so locker wie perfekt.

Im t´Schippershuis in Hoorn schrieb der niederländische Sänger, Komponist, Texter und Produzent Petrus Antonius Laurentius Kartner – er schuf auch das Lied der Schlümpfe und die Figur des Vader Abraham den späteren holländischen Hit „In ’t kleine café aan de haven“. Peter Alexander ließ den Text übersetzen und erklomm, als ich Anfang 20 war, mit folgendem Ohrwurm die deutschen Charts: „Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus der Jukebox, all das ist ein Stückchen Daheim. Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem per du.“

Und ich lege jetzt mal eine nach Bier duftende Gedenkminute für die „Braunen-Krug-Nächte“ meiner Jugend (für Hamburger*innen: Köpi, Mader…:)) ein und wende mich wieder Holk de Groot aus Stavoren zu, wo sie neben dem „gezellige bruine kroeg“ auch bezahlbare „Starterhäuser“ für junge Menschen vermisst. Die seien alle als Ferienhäuser „opgekocht“ – von mir frei als aufgemotzt übersetzt – worden.

Zurück ins Museum. Klaske erzählt, dass sie früher jeden Winter Schlittschuh gelaufen sind (und vielleicht gibt es auch in den Niederlanden Menschen, die die vom nahezu weltumspannenden Kapitalismus „angefeuerte“ Erderwärmung für eine Verschwörungstheorie halten, das weiß ich nicht, aber als alte Schlittschuhläuferin vermisse ich zugefrorene Gewässer schmerzlich!). In ihrem Museum gibt es Bilder vom besonders harten Winter 1963, als Reiner Paping die ELFSTEDENTOCHT gewann. Dieses Wettrennen bei heftigem Wind und Temperaturen von minus 18 Grad, bei dem nur 100 von 9000 Läufern das Ziel erreichten, ging als „Hölle von ´63“ in die niederländische Geschichte ein.

Reiniger Paping gewann bei extrem widrigen Bedingungen den ELFSTEDENTOCHT von 1963.

Ich erlernte zu jener Zeit bei viel charmanteren Bedingungen auf der Hamburger Kunsteisbahn den Eiskunstlauf, träumte aber heimlich vom -schnelllauf, probierte ihn auf dem Eilbekkanal vor unserer Tür aus.

Vor meiner Nase baumeln, während ich in meinem bruin kroog bei sanfter Musik weiterschreibe, überm Kamin des ´t Anker Schlittschuhe mit Lederriemen in mit Metall bewehrten Holzkufen.

Im Café ´t Anker, das 1996 zu dem Elfstedencafé erkoren wurde hängen überm Kamin handgemachte Schlittschuhe aus Holz, Leder, Eisen und ein Bild von Eisschnellläuferinnen auf einem zugefrorenen Kanal 1997.

Und ich betrachte bei meinem Museumsbesuch das Bild von den Nordmännern, nur einige der Angreifer, die an Stavorens „pool-position“ interessiert waren; und die auf die Bedürfnisse der Fischer exakt zugeschnittene, einzigartige und innovative staverse jol, die Stavorener und Gaastmerder Jolle:

Und ich erfahre, dass Stavoren als Hansestadt eine Handelsbeziehung mit Hamburg hatte. Stavorener Schiffe brachten Holz aus Norwegen und den Ostseeländern nach England und holten Bier aus Hamburg. Die Hamburger hatten in der Hansezeit in Stavoren, wo sie Bier für den Versand in den Süden lagerten, ein eigenes Büro.

Dann zeigt mir Klaske die spekulasplank, Backformen, die noch bis 1940 in der örtlichen Bäckerei, die einem Supermarkt mit plastikverpackten Backwaren gewichen ist, im Gebrauch waren.

Und ich erfahre, dass die Schlacht um den Afsluitdijk, 1940 bei Kornwerderzand, einer der wenigen Schlachten war, die die Deutschen während ihres „Blitzkrieges“ gegen den europäischen Westen verloren. In den Niederlanden ist es wie in Norwegen, der von den Deutschen ausgelöste Krieg ist hier viel präsenter als in meinem Heimatland.

Abends gehe ich mit Laura (rechts) und Peggy spazieren. Peggy weiht uns in die Geheimnisse der Schleusen ein – die Skipperin, die in der Schleuse ihre Crew anbrüllt, ist demnach inkompetent, das gilt natürlich auch für die Skipper, wie ich sie auf dem Götakanal in Schweden erlebte (während die schwedischen Menschen am Ruder ruhig und freundlich blieben, brüllten viele deutsche Männer ihre Ehefrauen in der Schleuse, wo sie den äußerst schwierigen Part des Treidelns übernahmen, schallend an) und erzählt von der knallharten Arbeit als Matrosin auf einem „Gästefrachter“ auf dem IJsselmeer.

Peggy verrät die Geheimnisse des Schleusens

Es gelte, die völlig unerfahrenen Gäste völlig perfekt anzuleiten, wenn das Großsegel gemeinsam gehisst werden soll, es gelte auch, in völlig unzumutbarer Zeit, nachdem eine Gruppe von Bord gegangen ist, klar Schiff für die nächsten Gästen. Was natürlich nicht so gut von der Hand geht, wenn eine dabei angebrüllt wird. Wir freuen uns auf Frauentörns mit Kapitänin Peggy! Und ich stürze mich an den Strand, von Laura mit den Augen holländischer Maler*innen fotografiert:

Abend am Strand von Stavoren

Peggy betont, es gebe hier die besten Sonnenuntergänge Europas, noch besser würden sie erst, wenn eine in den Atlantik sticht.

Peggy erzählt, wie oft sie in ihrer Stavorener Matrosinnen-Zeit die Klappbrücke hochgekurbelt hat.

Wir kehren zurück zu unserem Hotel – Restaurant – Serre (Garten unter Weinranken) – Terrassen (Hafenterrasse mit Überblick) De Vrouwe van Stavoren, dem ältesten Haus am Platz, schon seit 1663 Herberge.