25. Juli 2024

schlendere Donnerstag, den 25. – 19:50 – Stavoren –

aber zuvor muss ich nach Enkhuizen (westfriesisch Henkhúze) in Noord-Holland gelangen. Das ist gar nicht schwer, denn am Bahnhof Amsterdam Centraal fahren die Züge fahren, und zwar nach Fahrplan.

Aber ich musste vorher meinen Interrail-Pass aktivieren! Das haben wir als generationenübergreifendes Team nur mit vereinten Kräften geschafft und unter Tobsuchtsanfällen der Ältesten, die sich an den 18-jährigen digitalen „Ureinwohner“ am Hamburger Hauptbahnhof erinnerte, dem dieses malträtierende Manöver auch nicht gelang; die sich immer so mies bedient fühlt, wenn sie aus eigener Tasche bezahlte Dienstleistungen als Kundin selbst in die Hand nehmen muss – wohlmöglich noch unter YouTube-Anleitung – unter enormer Zeit- und Energieverschwendung. Irgendwann erschien dann irgendwas auf irgendeinem Display, was dem Schaffner zusagte. Und vor meinen geistigen Augen erschienen zerknüllte Tickets aus der Jeanstasche und fröhliche Fahrkarten-Knipser*innen aller Länder. Diese Reiseweise ermöglichte nebenbei kaum weltweites Datensammeln und Überwachen. Brauche auch weiterhin keine Reise-Playlist mit bunten Bildchen im Vorwege, mach mir lieber selbst ein Bild, vor Ort, im Zug. Noord-Holland ist wie erwartet platt, über die Hälfte dieser Halbinsel zwischen IJsselmeer und Nordsee ist menschengemacht, musste erstmal trockengelegt werden. Das Ergebnis heißt: Polder. Fahre also durch die Polder Noord-Hollands nach Enkhuizen.

Im alten Bahnhof von Enkhuizen wird die Fähre nach Stavoren gefeiert. In der WACHTKAMER 3e Klasse wartete erstklassiger Apfelkuchen. Was Männer taten und ließen, während sie auf Zug oder Fähre warteten, zeigt das Gemälde gegenüber:

Zur Abfahrt der Fähre um 16:45 läutet der Käpt´n die Glocke und sagt uns dann, dass wir für die 25 Wasserkilometer nach Stavoren eine Stunde und 20 Minuten brauchen werden: „pleasant crossing!“. So erfreulich und gemütlich war diese IJsselmeer-Überquerung! IJ ist kein Schreibfehler, sondern die beiden Großbuchstaben ergeben zusammen einen Laut. Welchen weiß ich noch nicht, da muss ich nochmal genauer hinhören. Habe die feine Fährfahrt, auf der andere Brettspiele spielten, kaum jemand sich ein Device vor die Nase hielt, für Aufzeichnungen genutzt:

Zwischendurch starre ich absichtslos dieses heute und vielleicht auch morgen graue Meer an, das keins ist. Meer bedeutet nämlich im Niederländischen See. Das IJsselmeer ist der größte Binnensee der Niederlande, benannt nach seinem Hauptzufluss, dem IJ. IJ und andere Flüsse führen Süßwasser zu, das salzige Meerwasser und die Gezeiten bleiben seit der Errichtung des Afsluitdijk (Abschlussdeiches) 1932 draußen.

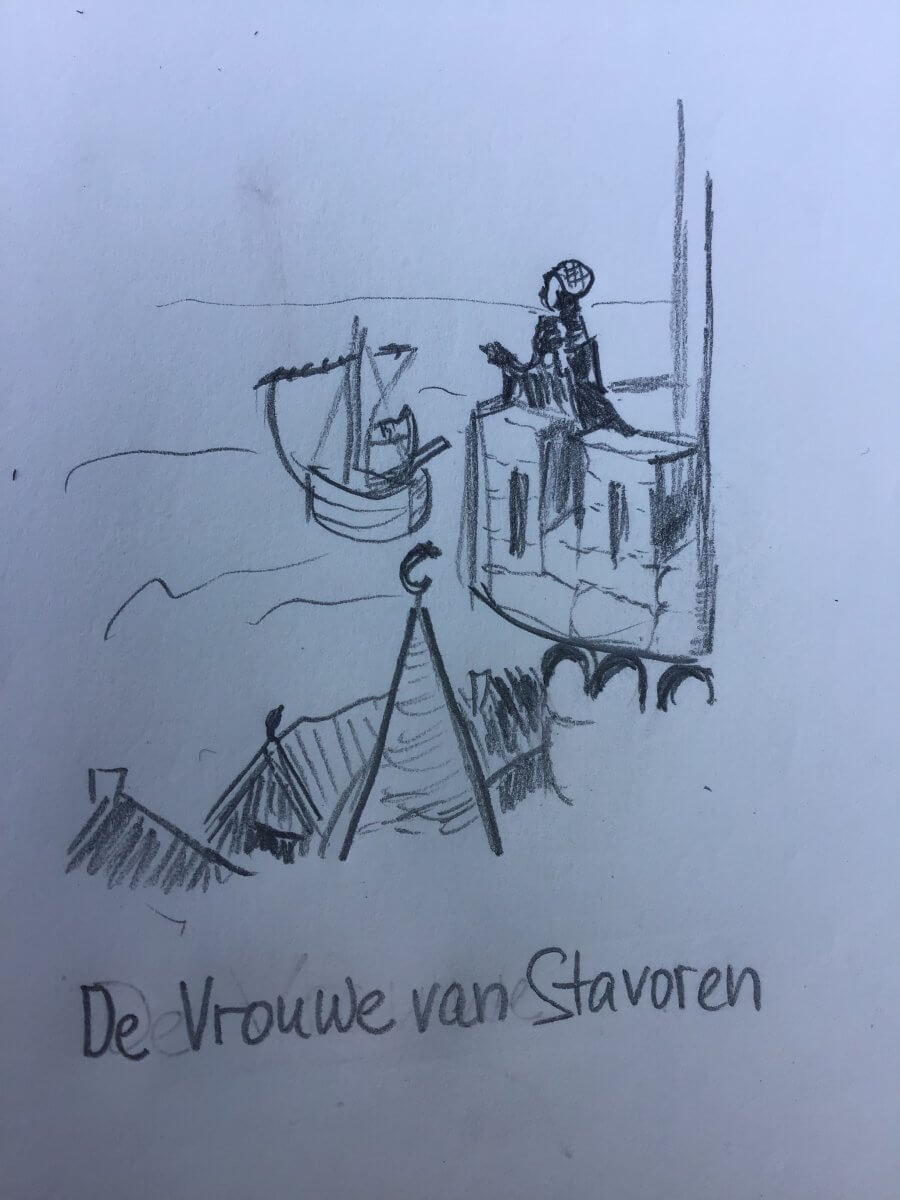

Mit einem von allen Seiten geschützten Bergsee hat das IJsselmeer nichts gemein außer dem Süßwasser; auch nicht mit den stürmischen Gewässern, in denen die Geschichte der Vrouwe van Stavoren sich zutrug, nach der unser Hotel benannt ist. Die spielt nämlich irgendwann zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert, zur Blütezeit dieses Ortes, als Stavoren die reichste Stadt weit und breit, die Hauptstadt von mindestens Fryslân (der von Fries*innen bewohnten Nordseeküste) war; als manche – die in den reetgedeckten Hütten auf meiner Zeichnung – hungerten und andere – die Dame auf dem Balkon alias Vrouwe van Stavoren – unfassbare Reichtümer anhäuften.

Da hält sie Ausschau nach ihrem Liebsten, während sie reicher und reicher wird und nie genug bekommt, die legendäre Frau von Stavoren.

Als ich in Stavoren kurz nach sechs von der Fähre kam, war es kühl, nass und grau. Wurde im Hotel aber sehr warmherzig eingecheckt und machte mich ans Flanieren, guckte um die Ecken, in die Gässchen, in die Fenster.

Diese Kachel hat es mir angetan, wegen des Segelschiffes – „Sie haben das mächtige Meer unterm Bauch und über sich Wolken und Sterne. Sie lassen sich fahren vom himmlischen Hauch mit Herrenblick in die Ferne. Sie schaukeln kokett in des Schicksals Hand wie trunkene Schmetterlinge. Aber sie tragen von Land zu Land fürsorglich wertvolle Dinge. Wie das im Wind liegt und sich wiegt, tauwebüberspannt durch die Wogen, das ist eine Kunst, die friedlich siegt, und ihr Fleiß ist nicht verlogen. Es rauscht wie Freiheit. Es riecht wie Welt. Natur gewordene Planken sind Segelschiffe. Ihr Anblick erhellt und weitet unsre Gedanken“, schrieb dazu Joachim Ringelnatz -, und wegen der Seeschwalben, die sich fliegen lassen. Die Seeschwalben gehören zur geselligen und vielgestaltigen – vom Wiesenstrandläufer (10 cm/30 g) bis zur Mantelmöwe (80 cm/2 kg) – Vogelordnung der Wat- und Möwenvögel, sind nah verwandt mit den Möwen und ihr gegabelter Schwanz ähnelt dem der Schwalben. Die Küstenseeschwalbe trägt das Paradies im wissenschaftlichen Namen (Sterna paradisaea), brütet in der Arktis, überwintert in der Antarktis und gilt als Vogel mit der längsten Zugstrecke. Ich kniee jedesmal nieder, mal am Strand und mal im Geiste, wenn ich eine Seeschwalbe erblicke.

Plattbodenschiff im Grünen: solche Boote haben einen extrem niedrigen Tiefgang und ein flaches Unterwasserschiff ohne Kiel. So können Plattbodenschiffe auch bei Niedrigwasser weite Teile der Wattenmeere befahren und bei Ebbe problemlos trockenfallen. Früher dienten sie als Frachter, heute dienen sie dem Charter-Business – oder ruhen im Grünen, wie hier auf der Gracht von Stavoren.

Sie lassen den Borretsch blühen, zum Wohle aller Wesen! Borago officinalis trägt die Heilwirkung im „Nachnamen“ (officinalis verweist auf Apotheke). Seine Blüten sind attraktiv für Insekten, seine Blätter sollte eine nicht regelmäßig genießen, denn sie enthalten Pyrrolizidinalalkaloide, die aber nur bei regelmäigem Genuss schädlich wirken. Sie schmecken nach Gurken, daher der Zweitname Gurkenkraut, und passen zu Kaltgetränken und Salaten, und gehören zur Frankfurter Grünen Sauce.

Dies ist, so habe ich am nächsten Tag im charmanten Heimatkundemuseum gelernt, eine Stavorener Jolle und etwas ganz Besonderes, „ein starkes Segelschiff für Fischer“ mit komplett glatten, nach innen gebogenen Kanten, die die Arbeit mit den Netzen erleichtern. Ihr langer Kiel ergibt eine ruhige Lage beim Fischen und macht es leicht, die Jolle an Land zu ziehen. Das ganze war damals ein innovatives Projekt und sie ist einzigartig, die Stavorener Jolle.

Und ich stoße auch auf die aktuellen Themen der Fischerei: Stop de groene leugen over de garnalenvisserij op de Noord- en Waddenzee. Das bedeutet, dass die Unterzeichner*innen andere auffordern, die „grünen Lügen“ über die Krabbenfischerei in der Nordsee und im Wattenmeer zu beenden.

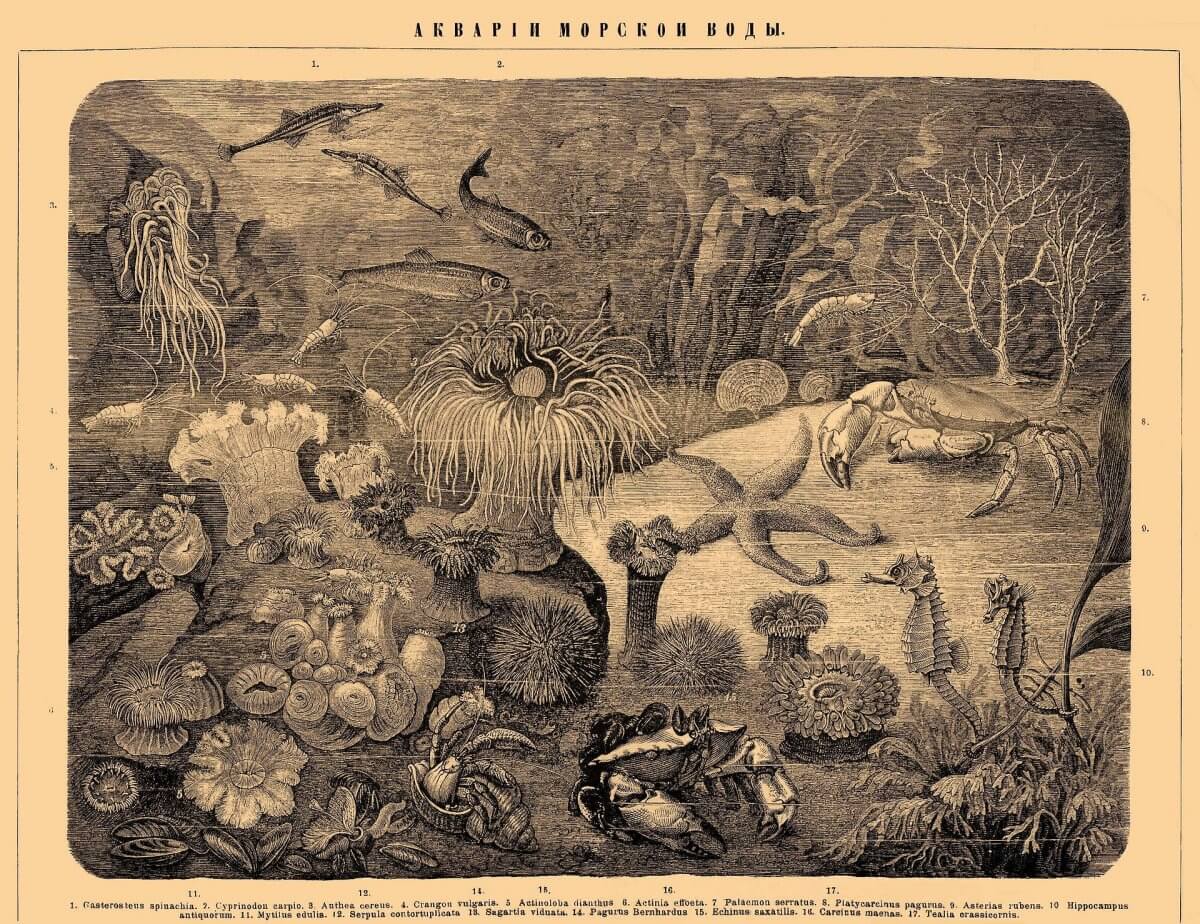

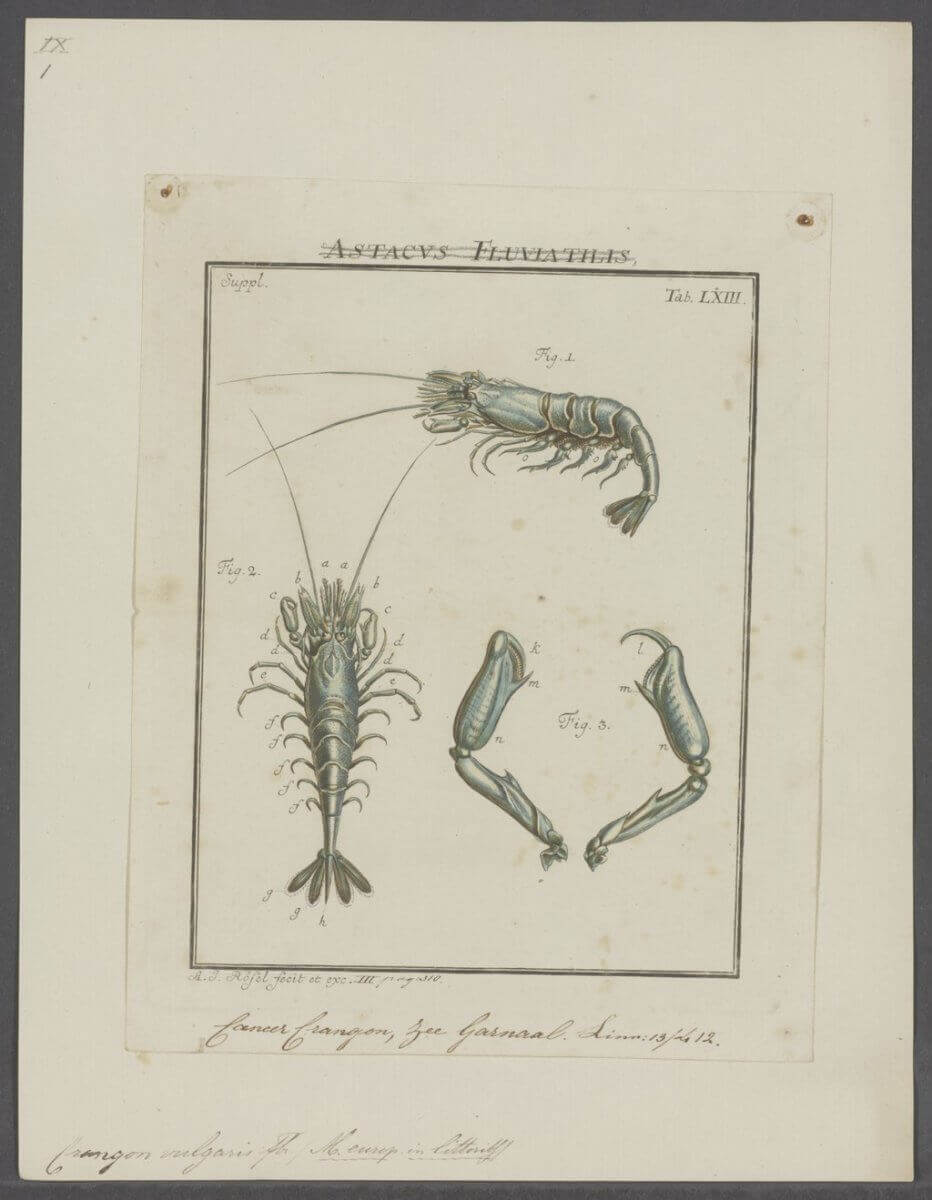

Auf Niederländisch heißt die begehrte Beute gewone garnaal (Gewöhnliche Garnele, der Plural ist garnalen), in Norddeutschland spricht man von Krabben. Zoolog*innen puhlen etwas anders. Für sie stimmt die norddeutsche Bezeichnung für Crangon crangon, nämlich Nordseekrabbe, nicht, denn Krabben sind für Wissenschaftler*innen Kurzschwanzkrebse wie das Tier, das unten mittig durchs Wimmelbild krabbelt. Und Crangon crangon – oben links sind vier frei schwimmende Exemplare zu sehen (krümmen und dunkel verfärben tun sich die Tierchen erst, wenn sie gekocht werden, so wird die/der eine oder die/der andere vegan …) zählt, wie gut zu erkennen, zu den langschwänzigen Krebstieren.

Zu der garnalenvisserij, der Krabbenfischerei in der Nordsee und im Wattenmeer, und möglichen grünen Lügen, auch greenwashing genannt, recherchierte ich beim WWF Deutschland: „Die Krabbenfischerei ist eine der umsatzstärksten Fischereien in der Nordsee. Sie erwirtschaftet jedes Jahr 70 bis 90 Millionen Euro Umsatz. In der südlichen Nordsee und im Wattenmeer gehen rund 650 Kutter mit sehr feinmaschigen Netzen auf Krabbenfang – zu einem großen Teil in der „Kinderstube“ wichtiger Fischarten. Besorgniserregende Mengen an Beifang sind oftmals die Folge. Die Menge und die Zusammensetzung des Beifanges sind nicht immer und überall gleich, er kann aber durchaus 9 Kilogramm an Meereslebewesen pro Kilogramm an Speisekrabben ausmachen. Zum Beifang zählen große Mengen an jungen bzw. untermaßigen Garnelen sowie ein beträchtlicher Teil des Nachwuch- ses von wichtigen Speisefischen. In den EU-Studien RESCUE (Research into Crangon fisheries unerring effect (1997)) und ECODISC (Economic consequences of discarding in the Crangon fisheries (1999)) wurde ermittelt, dass zukünftige Fänge an Scholle, Seezunge, Wittling und Kabeljau in einem Wert von bis zu 26 Millionen Euro pro Jahr durch den Beifang in der Krabbenfischerei verloren gehen. Darüber hinaus sterben auch beträchtliche Mengen anderer Meereslebewesen als Beifang, die für die Fischerei keinen kommerziellen Wert haben. Sie spielen aber für die Lebensvielfalt der südlichen Nordsee und des Wattenmeeres eine wichtige Rolle. In den Wattenmeer-Nationalparks gehören sie zudem zu der gesetzlich unter Schutz gestellten natürlichen Artengemeinschaft.

Diese Verluste sind unnötig. Ein großer Teil des Beifanges könnte durch selektive Netze vermieden werden, wie sie seit 2003 in der Europäischen Union bereits vorgeschrieben sind. Allerdings haben gerade die größten Krabbenfang-Staaten in der Nordsee, die Niederlande und Deutschland, die sich etwa 85 Prozent der Anlandungen teilen, ihre Flotte für den überwiegenden Teil der Fangsaison vom Einsatz selektiver Netze befreit. Dies ist nicht im Sinne der EU-Gesetzgebung, die den Schutz von Jungfischen im Blick hatte.

Crangon crangon, Nordseegarnele oder -krabbe, gewone garnaal

Das ist alles gar nicht neu, und das ist das Schlimmste, finde ich als Ökologin, dass seit langem und weiterhin für die Profitmaximierung das Leben in unseren Meeren und auf dem Rest des blauen Planeten aufs Spiel gesetzt wird. Beim Fang der Nordseegarnelen mit Grundschleppnetzen, die die Krabbenkutter mit der Baumkurre über den Grund der Nordsee schleppen, entstehen riesige ökologische und ökonomische Schäden. Alles andere sind grüne Lügen, so ist auch dem Protest der Organisation ocean care zu entnehmen, die in diesem Sommer die schleppende Politik in Sachen Grundschleppnetze kritisierte. Die seit langem als schädlich für die Meeresfauna gelten – seit Jahrzehnten haben wissenschaftliche Studien die Schädlichkeit der Grundschleppnetzfischerei dokumentiert und selbst manche Fischergemeinschaften würden diese zerstörerische Fischereipraxis immer wieder heftig kritisieren, weil sie die Meeresressourcen und damit ihre Existenzgrundlage bedrohe.Der Einsatz von Schleppnetzen verringere die Biomasse sowie die Vielfalt und Komplexität der Lebensgemeinschaften am Meeresboden, kritisiert ocean care, führe zu signifikanten Veränderungen am Meeresgrund und beeinträchtige dessen Funktionalität und Produktivität. Neben Zielarten wie den Nordseegarnelen würden in den meisten Netzen auch nicht absichtlich gefangene Meerestiere wie bedrohte Haie und Rochen, Meeresschildkröten, Seevögel und Meeressäuger als sogenannter Beifang. Neuere Studien würden zudem zeigen, dass die Grundschleppnetzfischerei die Klimakatastrophe mit direkten und indirekten Treibhausgasemissionen anheize. Aber ansonsten brachte dieser Abendspaziergang eher erfreuliche Eindrücke mit sich.

An soviel Handarbeit kann ich nicht achtlos vorübergehen, das Abgeblätterte ist Schönheit auf japanische Art – Wabi Sabi.

Und dann lege ich mich schlafen in einem der ältesten Häuser am Platze. Da es aus der Zeit stammt, als einer der wichtigsten Häfen der damaligen Welt und die offene Zuidersee nur wenige Schritte entfernt waren, wird dieses Gemäuer wohl mindestens 600 Jahre alt sein.