futtern am Samstag, den 30. – 20:00 – Furu, Narvik –

elf Stunden zuvor erwachen wir auf dem Weg zu einem Ort mit samischem, genauer umesamischem, Namen: Ubmeje. Boden steht dort auf dem Stationsschild. Und beim dortigen Laxholmen, einer Flussinsel im dortigen Julevädno (schwedisch Luleälv) wurden noch in den 1920er-Jahren täglich mehrere Tonnen Salmo salar gefangen.

Mein Bild von einem Lachs zeigt ein Männchen im Hochzeitskleid. So ein geschlechtsreifer männlicher Fisch wird auch „Farblachs“ genannt, sowie „Hakenlachs“, wegen des kräftigen, knorpeligen Fortsatzes an der Unterkieferspitze.

Die bis zu eineinhalb Meter langen Tiere zeichnen sich – wie wir angehenden Fischereibiolog*innen vor allem lernen mussten – durch ihre „Fettflosse“, eine dicke, strahlen-(„gräten-„)lose Hautfalte auf dem Schwanzstiel zwischen Rücken- und Schwanzflosse, als lachsartige Fische aus, steigen, ausgerüstet mit großen Fettreserven zum Laichen die Flüsse hinauf, überwinden dabei große Hindernisse, bezwingen Wasserfälle, indem sie den Sprung durch rasche Schwanzschläge in der reißenden Strömung fortsetzen. Während dieser Laichwanderung flussaufwärts setzen sie ihre Fettreserven in Energie und den Aufbau der Geschlechtsorgane um. Gleichzeitig findet bei den Männchen der Übergang zum oben abgebildeten „Farblachs“ sowie „Hakenlachs“, mit dem kräftigen, knorpeligen Fortsatz an der Unterkieferspitze, statt.

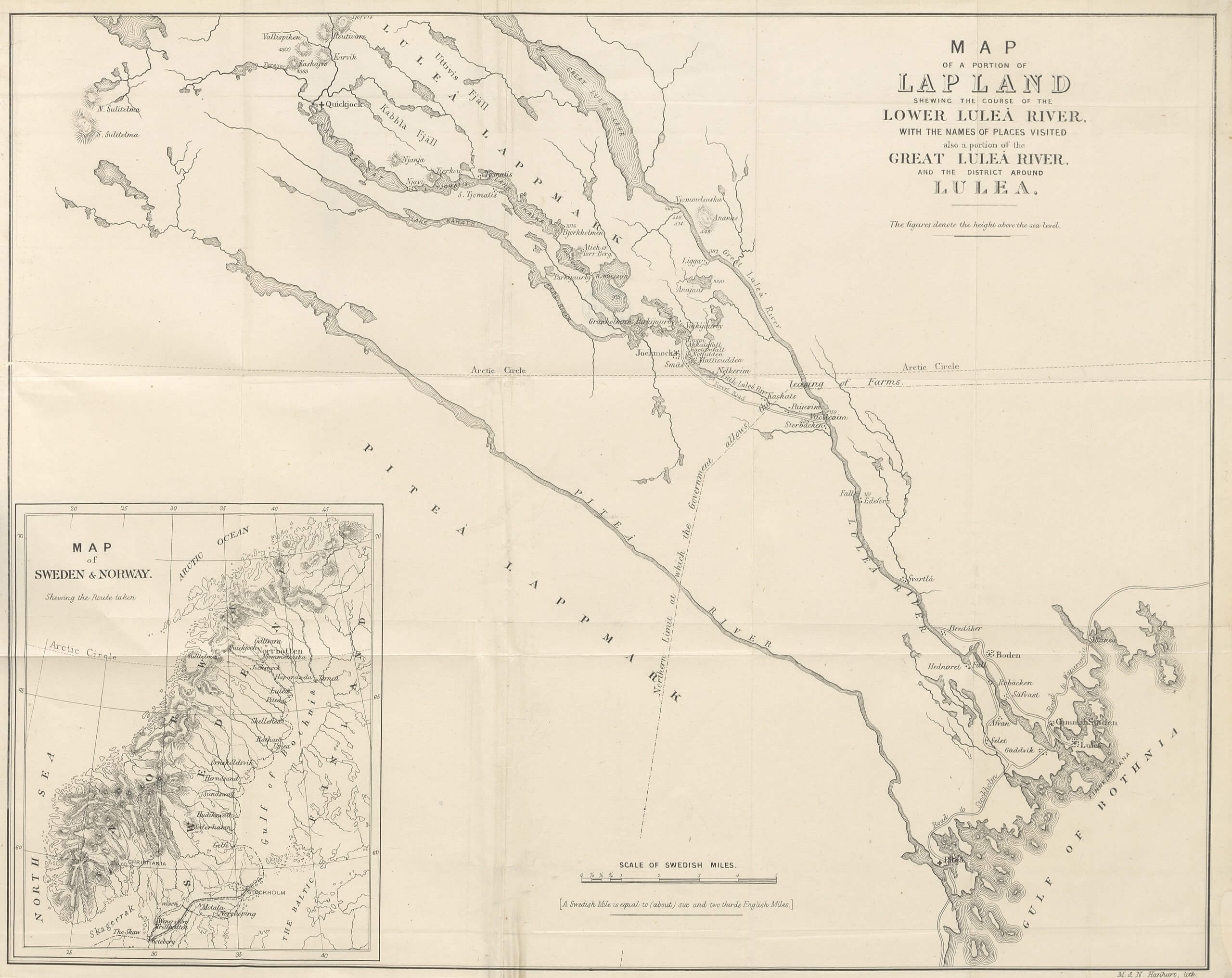

Karte vom Unterlauf des Luleälv (Julevädno) aus Notes on a journey from London to Luleå and into Lappland von Thomas Shairp

Carl Svante Hallbeck stellt 1856 den Harsprånget, den größten Wasserfall des Luleälv, mit drei Zuschauern dar, von denen einer ins Nordlicht schaut.

Zwei bis drei Kilo Lachs wurden vor hundert Jahren von Boden (Ubmeje) per Dampfschiff nach Julevu (schwedisch Luleå, finnisch Luulaja, nordsamisch Luleju, umesamisc Lüvliege) geliefert, wo der Fluss in die Ostsee, genauer deren nördlichen Ausläufer zwischen Schweden und Finnland, mündet.

Bottnischer Meerbusen (Bottniska viken, Pohjanlahti)

Der Lachs aus dem Luleälv (Julevädno) wurde hauptsächlich nach Großbritannien exportiert. Wie der Fisch frisch aus dem oben abgebildeten Binnenmeerbusen über Kattegat, Skagerrak und Nordsee ins britische Inselreich gelangte, darüber wusste ich zunächst nichts zu schreiben. Dann besorgt mir mein findiger lokaler – auch analoger – Buchhändler ( ZweiEinsDrei, Große Bergstraße 213, Hamburg-Altona) von www.hansebooks.com – der Verlag publiziert Bücher, die nur noch antiquarisch erhältlich sind, und möchte zum Erhalt von Literatur beitragen, die uns historisches Wissen für die Zukunft übermittelt – den Nachdruck von Up in the North – Notes on a Journey from London to Luleå and into Lappland.

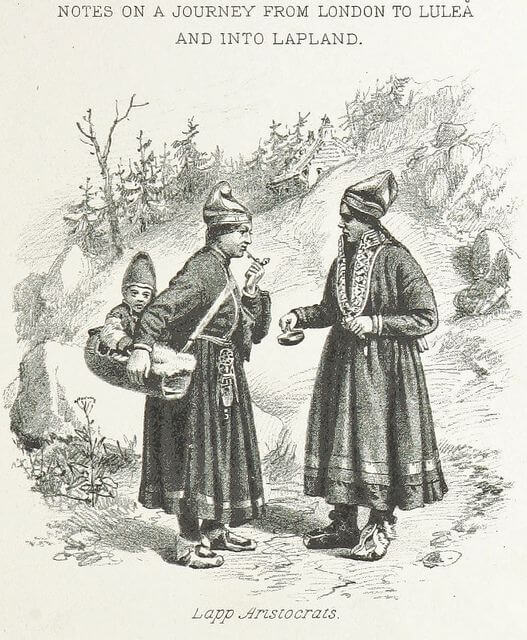

Autor dieses Berichtes ist der forschende Reisende Thomas Shairp, von dem auch die oben abgebildete Karte und das feine Bild von den plaudernden und Pfeife rauchenden samischen Aristokratinnen weiter unten stammen.

Im Sommer 1871 startet er in London und sinniert darüber, dass es wenige Länder in Europa gäbe, die so wenig besucht würden wie Schweden, und wenige, die den Besucher so reich beschenken würden. „Die beste Route zu jedem Land ist immer die direkteste; im Fall von Schweden ist das der Seeweg. Es gibt in der Saison wöchentlich zwei Boote von London nach Göteburg – ein schwedisches, ein englisches.“ Shairp, als kundiger und neugieriger Reisender empfiehlt Ersteres, denn er möchte sofort wissen, wie die Schwed*innen leben.

Heute würde eine diesen Reisestil ein wenig lästerlich abgrenzen von „mein Schiff“ oder „mein riesengroßer Campingbus“, und könnte für diesen grundlegenden Unterschied dann auf Shairs Wording zurückgreifen: „If you wish to have everything savouring of your native country about you as long as possible …“. Wenn eine/r eine Reise tut, und alles was nach seinem Heimatland „schmeckt“ solange um sich haben will, wie möglich, ja dann … siehe oben.

An Bord seiner Prins Oscar macht sich der Brite sofort übers Smörgåsbord her, die mit Schnaps servierte skandinavische Brotzeit. Und schreckt auch vorm strömming nicht zurück, nach seinen Worten handelt es sich dabei um vergammelte Sprotten (zoologisch Sprattus sprattus). Da muss ich ihn korrigieren strömming oder surströmming ist vergorener Ostseehering (Clupea harengus). Trotzdem bewundere ich Shairp weiterhin, denn er futtert tapfer knäckebröd, das damals einmal im Jahr aus mit Anis gewürztem Roggen gebacken wurde, und ihm gefühlt alle Zähne lockerte.

Und ich lerne von Shairp, mit dem ich gerne mal gereist wäre (mit wem kann eine schon wirklich richtig wunderschön reisen?;)), ein neues delikates Wort: Salmagundi. Es wurde im 17. Jahrhundert aus Frankreich, wo sie salmagondis sagten, nach England importiert und ist ein Gericht ohne feste Rezeptur. Die Zutaten, Salatblätter, weitere Gemüse, frisch oder als Sauerkonserve, Fleisch, Geflügel und Fisch sowie gekochte Eier, auch Nüsse und essbare Blüten werden in mehreren Lagen oder auch kunstvoll nebeneinander angeordnet kalt serviert, bei Tisch mit Essig oder Zitronensaft und Öl beträufelt und auf dem Teller vermengt. Sein Salmagundi auf der Schiffsreise nach Schweden ist „sillsallat“, wie er schreibt. Normalerweise bin ich ja nicht so ´ne richtige deutsche Besserwisserin, außer wenn es ums Essen geht – oder um die Ökologie, aber die steht auf einem anderen Blatt. Es muss hier sillsallad heißen, denn die Schwed*innen bezeichnen einen gemischten Salat – in diesem Fall einen Heringssalat – als sallad, und grüne Salatblätter als sallat. Der Heringssalat, der ihm an Bord gereicht wurde, habe unter anderem Rote Bete enthalten, und: „to a practised palate is a very agreeable dish“, sei für einen erfahrenen Gaumen ein sehr angenehmes Gericht. Mir läuft beim Schreiben das Wasser im Munde zusammen – mache mal eine Mittagspause.

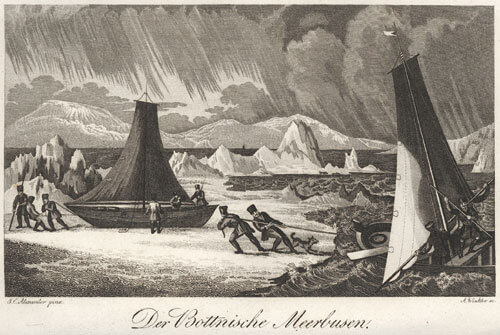

Fand auch ein Bild vom winterlichen Bootstransport in Shairps Jahrhundert:

Schiffe auf dem vereisten Bottnischen Meerbusen, um 1830, J. F. Neigebauer, Neustes Gemälde von Schweden, Norwegen und Dänemark.

Zu jenen Zeiten stürzte sich der Julevädno (Luleälv) wild brausend herunter von einer fast 2000 Meter hohen Gebirgskette an der norwegisch-schwedischen Grenze, die wir am hier beschriebenen Reisetag passiert haben, die die dortige Ursprungsbevölkerung – ihr Pitesamisch gehört mit 25 – 50 Sprecher*innen zu den bedrohtesten Sprachen Europas – Sulidälbmá oder Sulidælbmá, die Schwed*innen davon abgeleitet Sulitjelma nennen. Heute ist er samt der ehemals flussaufwärts steigenden Lachsschwärme durch 14 Kraftwerke ultimativ ausgebremst.

Umpacken im Sovvagn (Schlafwagen), Marlene Stadie

In Ubmeje alias Boden treten wir aus dem warmen Sovvagn, Schlafwagen, in den weichen Schnee und stapfen zum Zug nach Kiruna.

Ankunft in Boden mit dem Nachtzug von Stockholm (Nattåget Norrland), Marlene Stadie

Auf dem Weg von Boden nach Kiruna notiere ich um 14:15: „Die Dämmerung ist hellblau. Gerade passiert ein Zug. Sind an Gällivare und einem Nasjonalpark vorbei. Die Bäume sind von tiefem Schnee bedeckt.“

Gällivare heißt eigentlich Jiellevárri, so ähnlich wie ein benachbarter Berg, der Jielleváre (Malmberget), der sehr viel schmelz- und brauchbares Eisenerz enthält, worauf der ältere, der nordsamische, Ortsname schon hinwies. Dieser Umstand führte 1735 zu Probegrabungen, später zur Errichtung von Haltestellen und Bahnlinie.

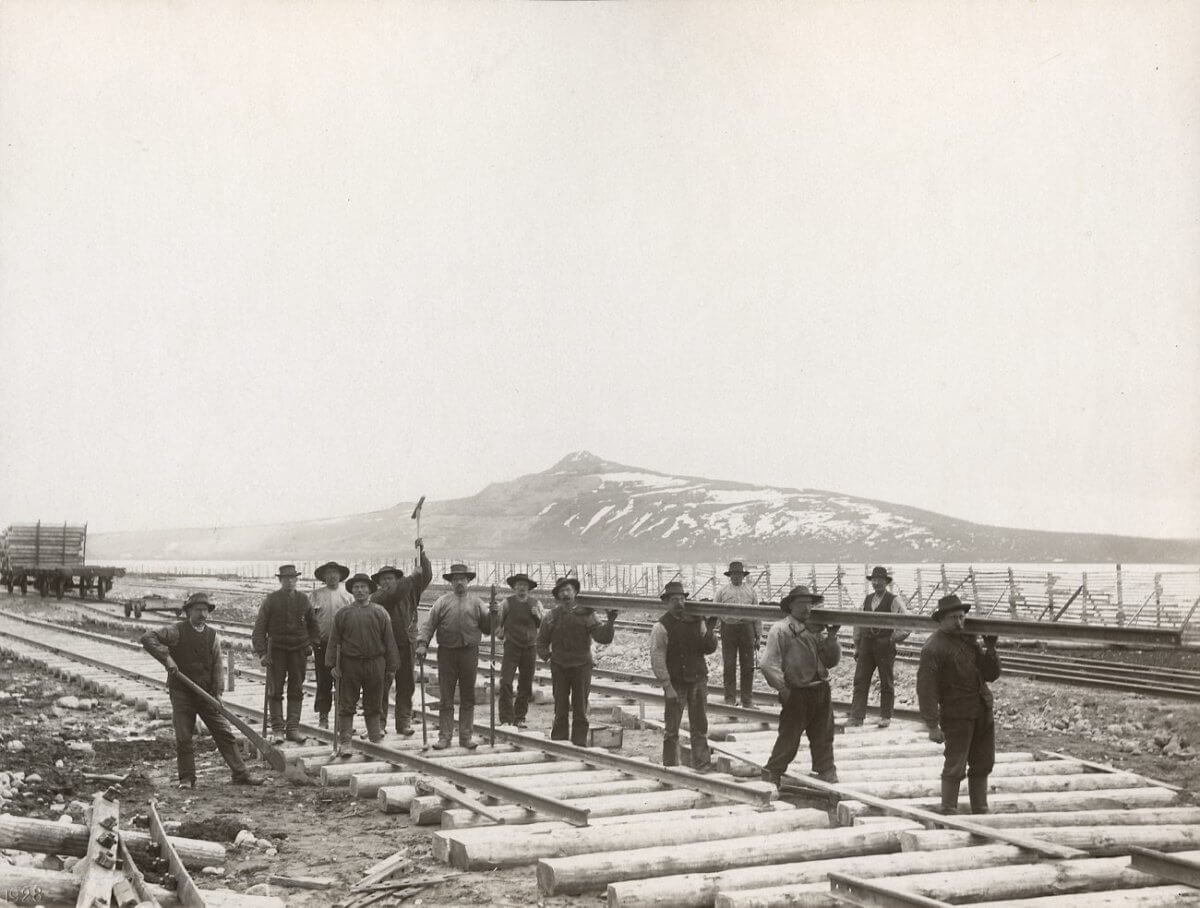

Bau der Bahnlinie zum Erztransport, 1928, Borg Mesch (1869 – 1956, schwedischer Fotograf und Bergsteiger, der vorwiegend in Lappland tätig war)

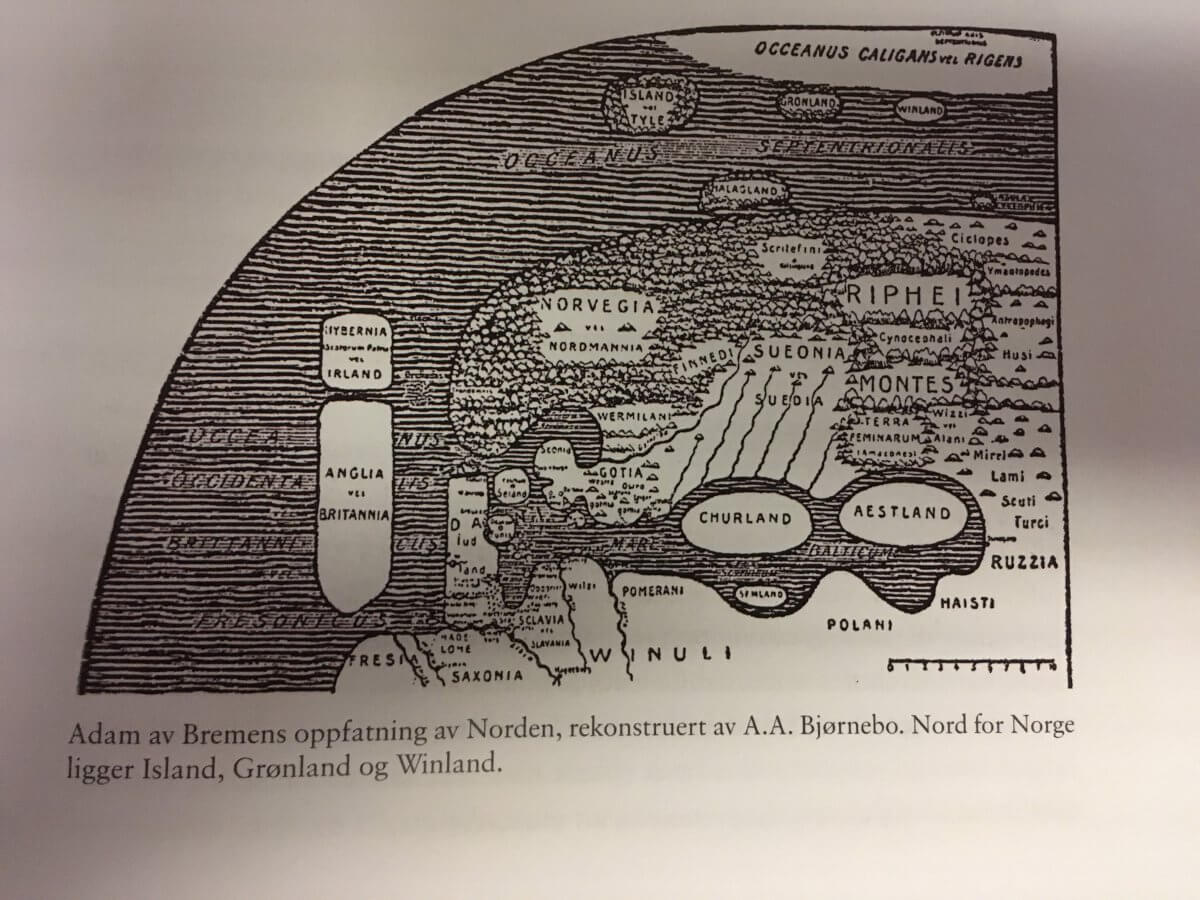

All das wiederum führte zu umwälzenden Veränderungen für das ortsansässige Urvolk, die Sámi. Diese Selbstbezeichnung kommt von der Ursprungsform šämä, die mit dem baltischen Wort žēme für Land verwandt ist, das auch zum untergegangenen Wortschatz meiner Urvolk-Urahnen, der Pruß*innen auf der anderen Seite der Ostsee gehört, wo es nahe dem ehemaligen Königsberg die bernsteinreiche Halbinsel Samland gibt. Adam von Bremen sah die Gegenden meiner prußischen und sonstigen Vorfahren so:

CHURLAND/Kurland ist die Ecke am Ostseestrand, wo 1900 meine Großmutter Maria geboren wurde, im heutigen Lettland, damals russisches Gouvernement Courlande. Semland ist die Halbinsel Samland, die wie die Region südlich davon (zwischen POMERANI und POLANI) Siedlungsgebiet de von den Kreuzrittern verdrängten Urvolkes der prusai (Prußen) war. Adam von Bremen war dort erfolglos in Sachen Christianisierung unterwegs.

Vielleicht fühle ich mich deshalb so verwandt mit Frauen wie den samischen Aristokratinnen, die Thomas Shairp in seinen Notes on a journey from London to Luleå and into Lappland folgendermaßen darstellte:

Zwei samische Aristokratinnen, Notes on a journey from London to Luleå and into Lappland, Thomas Shairp

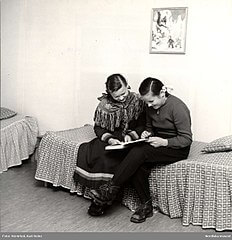

Zwei samische Mädchen in den 1950ern, in einer sogenannten Nomadenschule in Jiellevárri (Gällivare), diese Schulen wurden so genannt, weil die Sámi nomadisch lebten. Aus allem, was ich gelesen habe, geht hervor, dass nicht alle samischen Internatsschüler*innen so fröhlich waren, im Gegenteil.

Der Mitreisende gegenüber liest im ägyptischen Buch vom Tod und erklärt seiner Begleiterin im langen Hippierock, warum dieses besser sei als das diesbezügliche tibetische. Wir teilen mit den beiden Veganer*innen unser Graubrot – so etwas Ungesüßtes, nur mit Sauerteig Gebackenes, Festes gibt es hier weit und breit nicht.

Marlene liest, zwischendurch schmunzelnd oder kichernd, Schloss Gripsholm, und ich schreibe weiter: … draußen blinken elektrische Entladungen und Spots erleuchten den Winterwald, es prasselt und knistert.“ Wunderland? Oder werden wir gerade von Außerirdischen entführt, wie es meinem Sitznachbarn gegenüber, der überm Totenbuch eingenickt war, beim Aufwachen vorkommt, ?

Sápmi/Norrland aus dem Zugfenster, Marlene Stadie

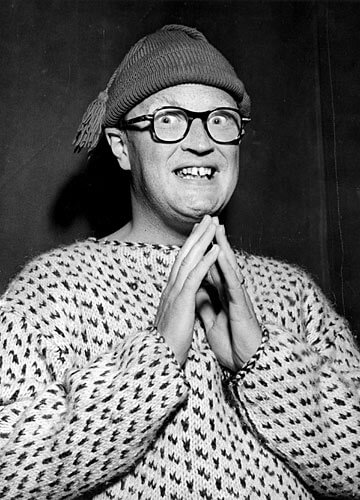

Seine Freundin Eva liest in einem Songbook von Povel Ramel: Lingonben. Lingon sind Preißelbeeren und ben sind Beine. Und der 1922 geborene schwedische Sänger, Komponist, Verfasser, Revuekünstler und Schauspieler sieht auf dem Foto von 1955 zum Brüllen komisch aus. Auch Eva widmet sich also ihrem Vergnügen. Die beiden wollen mit Freunden Sylvester auf der Hütte feiern, und steigen in Kiruna in den Bus nach Abisko, wo Temperaturen von minus 40 Grad erwartet werden.

Lingonben, Povel Ramels Liedertextbuch von 1978

Der schwedische Sänger, Komponist, Verfasser, Revuekünstler und Schauspieler Povel Ramel 1955

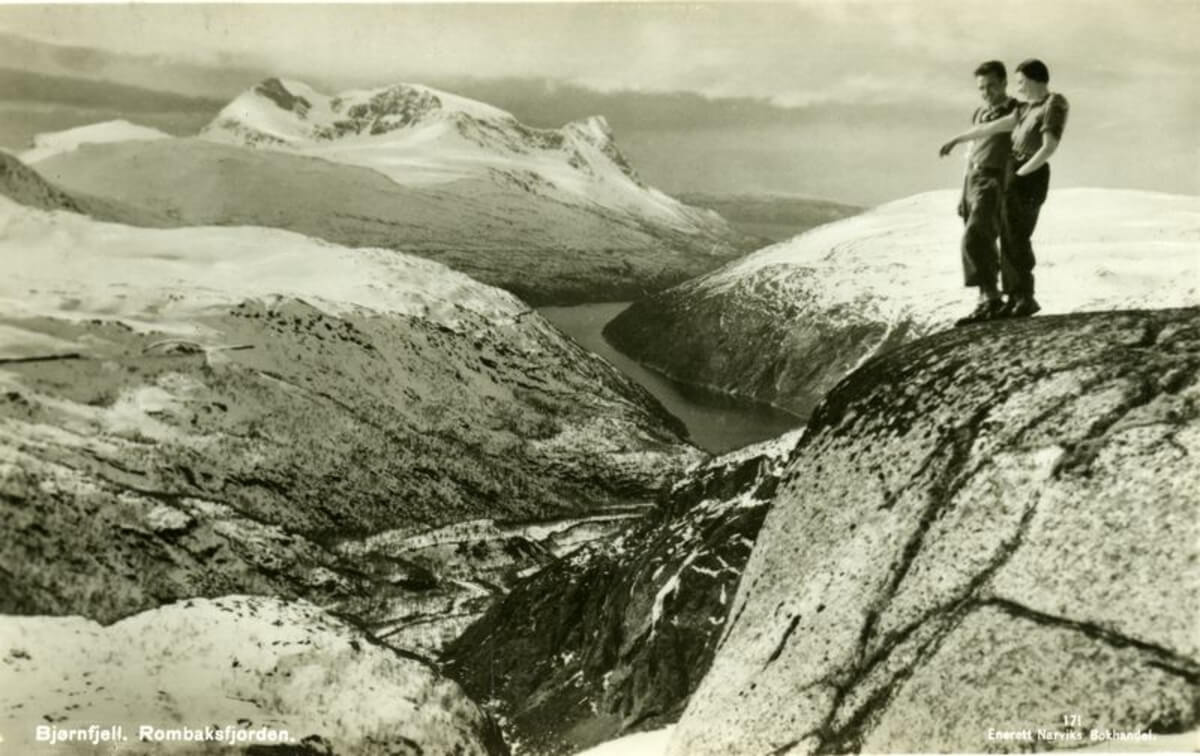

Und wir stehen nach einer sensationellen Bahnfahrt mit Oberleitungs-Lightshow gegen 15:30 in Kirunas glasklarer, staubtrockener und leckerer Luft. Unser Bus erklomm dann das Fjell, oben blies der Wind den Schnee über die Straße, die weitgehend durch Sápmi-Wildnis führt, das Siedlungsgebiet der Sámi. Diese Landschaft hört auf samische Namen. Der Fahrer hatte uns aufgefordert, uns anzuschnallen, es könne passieren, dass er für Tiere bremst, auch war es sehr stürmisch. Es gibt dort nur wenige kleine Siedlungen mit großen Stellplätzen für Campingwagen. Kletterten auf die Höhen östlich vom Kebnekaise (2111 m), von dem Lagerlöfs Leitgans Akka stammt, in Richtung Riksgränsen. Hinter der schwedisch-norwegischen Grenze biegt die Straße nach Norden von der Bahnstrecke ab und führt nördlich des 761 m hohen Bonjovárri (norwegisch Bjørnfjell, übersetzt Bärenberg) durch mehrere Tunnel hinunter zum Ofotfjord, zu seinem Seitenarm Ruoppák (norwegisch Rombaken).

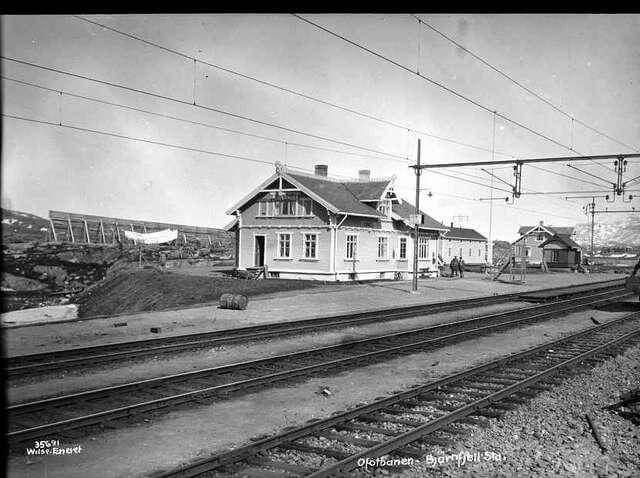

Bahnhof Bjørnfjell um 1930, eine Haltestelle der Ofotbanen auf der Strecke Narvik – Kiruna (siehe auch: Der karierte Koffer fährt nach Norden, November 2023), die um diese Jahreswende, nachdem ein Zug entgleist war, nicht befahrbar war.

Bjørnfjell und Rombaksfjord, Museum Norden

So gelangten wir zum Busterminal von Narvik (nordsamisch Áhkánjárga, lulesamisch Áhkánjárgga – die Stadt liegt auf der Grenze zwischen dem nordsamischen und dem lulesamischen Sprachraum, kvenisch – die Kvenen sind eine aus Finnland eingewanderte ethnische Minderheit -Victorianhamina).

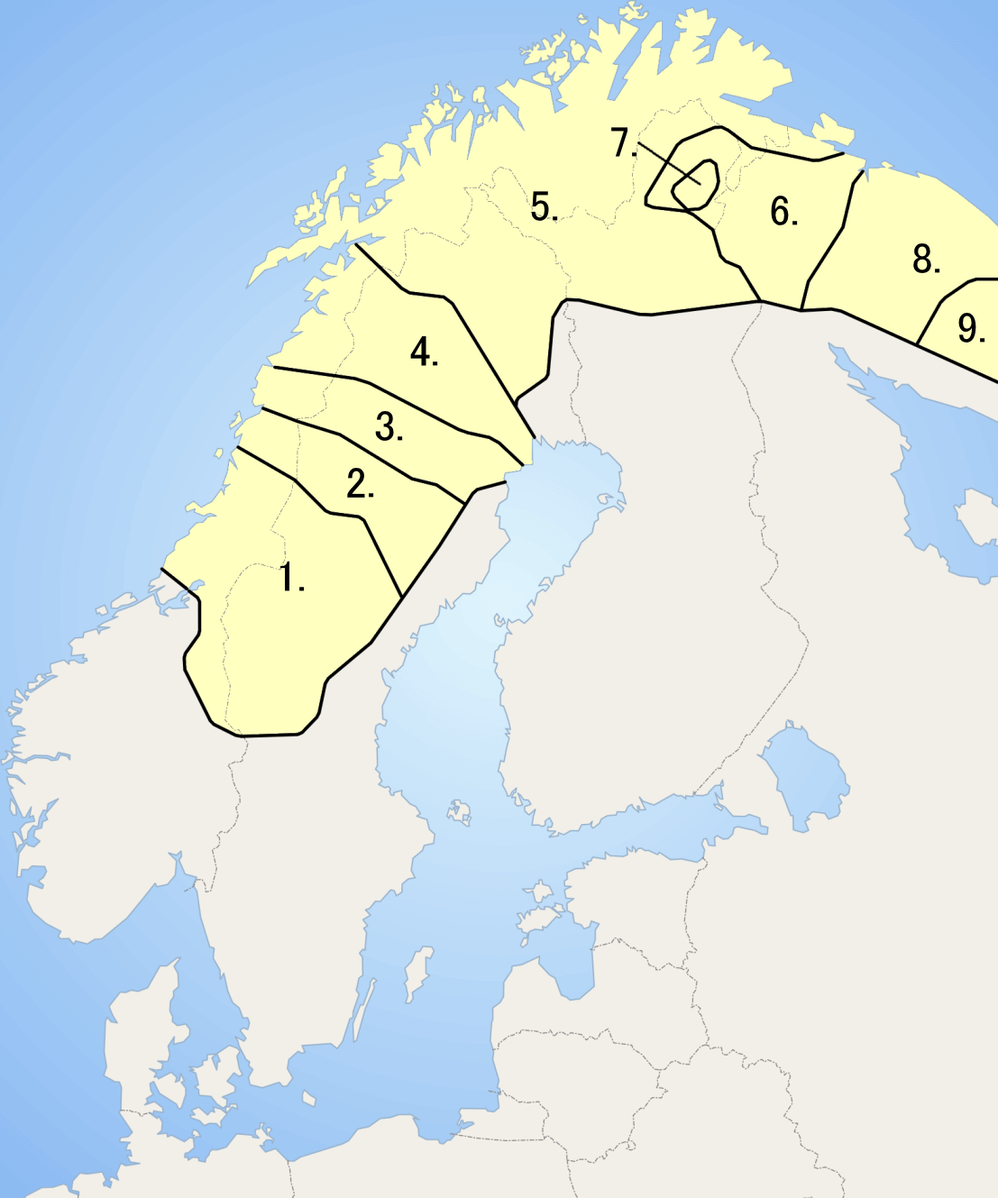

Narvik liegt nah an der Grenze zwischen lulesamischem (4) und nordsamischen (5) Sprachraumes. Norwegische Regierung (www.dep.no)

Von dort ging es zu Fuß weiter, zur Svenska Sjömanskyrkan, 1950 für schwedische Seeleute errichtet, die sich während das Eisenerz verladen wurde mehrere Tage im Hafen von Narvik aufhielten. Sie bot ihnen Übernachtungsmöglichkeit, Bibliothek und Sauna. Seit den 1970er-Jahren ging die Zahl der schwedischen Seeleute stark zurück, denn der Erzexport über den Ofotfjord wurde zunehmend ausgeflaggt.

Svenska Sjömanskyrkan, die schwedische Seemannskirche, in Narvik beherbergt nun Reisende aus aller Welt.

Wir fanden unser Etagenbett im gemischten Schlafsaal unter Reisenden und vereinzelten Seeleuten aus aller Welt.

Und kehrten im Furu Gastropub ein: „Inspiriert vom Norden und der Natur haben wir unseren Namen gewählt“, schreiben die Betreiber*innen. Furu umfasst botanisch die Gattung Pinus, auf Deutsch Föhren oder Kiefern genannt.

furu = Pinus silvestris = Waldkiefer im Großen norwegischen Lexikon, stnl.no

Unser herzlich freundlicher Kellner serviert mir etwas aus sjö (Meer) und fjell (Gebirge), rohen Fisch mit knisterndem flatbrød und Pilze á la bourguignon, und so nutze ich wieder eine Gelegenheit für Genuss (nytelse auf Norwegisch); und er empfiehlt uns einen Spaziergang auf dem Fagernesfjell im Osten der Stadt, auf FUROMOEN. Auch das deutet auf furu: laut store norske leksikon (stnl.no) Pinus silvestris. Das ist die Waldkiefer, manchmal auch Föhre genannt, klingt auch nach furu, oder Kieferntaiga genannt und im borealen (kommt vom Gott des Nordwindes Boreas) fennoskandinavischen Nadelwald heimisch. Moen ist eine mehr oder weniger bewaldete Ebene, dort oben geht der zur Zeit tief verschneite Kiefernwald über einzelne Bäume in eine bahnfreie Fläche über und es gibt Loipen für den Skilanglauf.

Und mir fällt das Lied wieder ein, das wir im Norwegisch-Kurs gelernt haben, ein Lied, in dem der reinigende Wind durch Föhren saust (suset = das Rauschen, das Sausen – sus og dus sind Saus und Braus).

Der aufmunternde Refrain lautet:

Du ska få en dag i mårå, som rein og ubrukt står

Med blanke ark og fargestifter tel,

Og da kan du rette oppatt alle feil i frå i går

Og da får du det så godt i mårå kveld,

Og om du itte greier det og æilt er like trist,

Så ska du høre suset over furua som sist.

Das heißt: Du sollst morgen einen Tag bekommen, rein und unverbraucht; mit weißem Papier und Buntstiften dazu; und dann kannst du alle Fehler von gestern verbessern, und dann hast du es so gut morgen Abend; und wenn du dich nicht freust und alles trist ist, sollst du wieder das Rauschen der Kiefern hören wie neulich. Das da oben ist einer dieser abgefahrenen norwegischen Dialekte, aber singend wird es so eingängig, dass eine noch nach Jahrzehnten den Wind im borealen fennoskandischen Nadelwald brausen hört. Unterlegt von leisen Beatles-Anklängen: Harrisons Sitar im Dreivierteltakt, Textbausteine von Lennon & MacCartney. Der Bruder der Freundin des Letzteren hätte damals, wie in den 1960ern angesagt, sein Schlafzimmer mit norwegischem Kiefernholz getäfelt, heißt es. Und das zeichnet sich durch hohe Dauerhaftigkeit und Festigkeit aus. Furu halt.