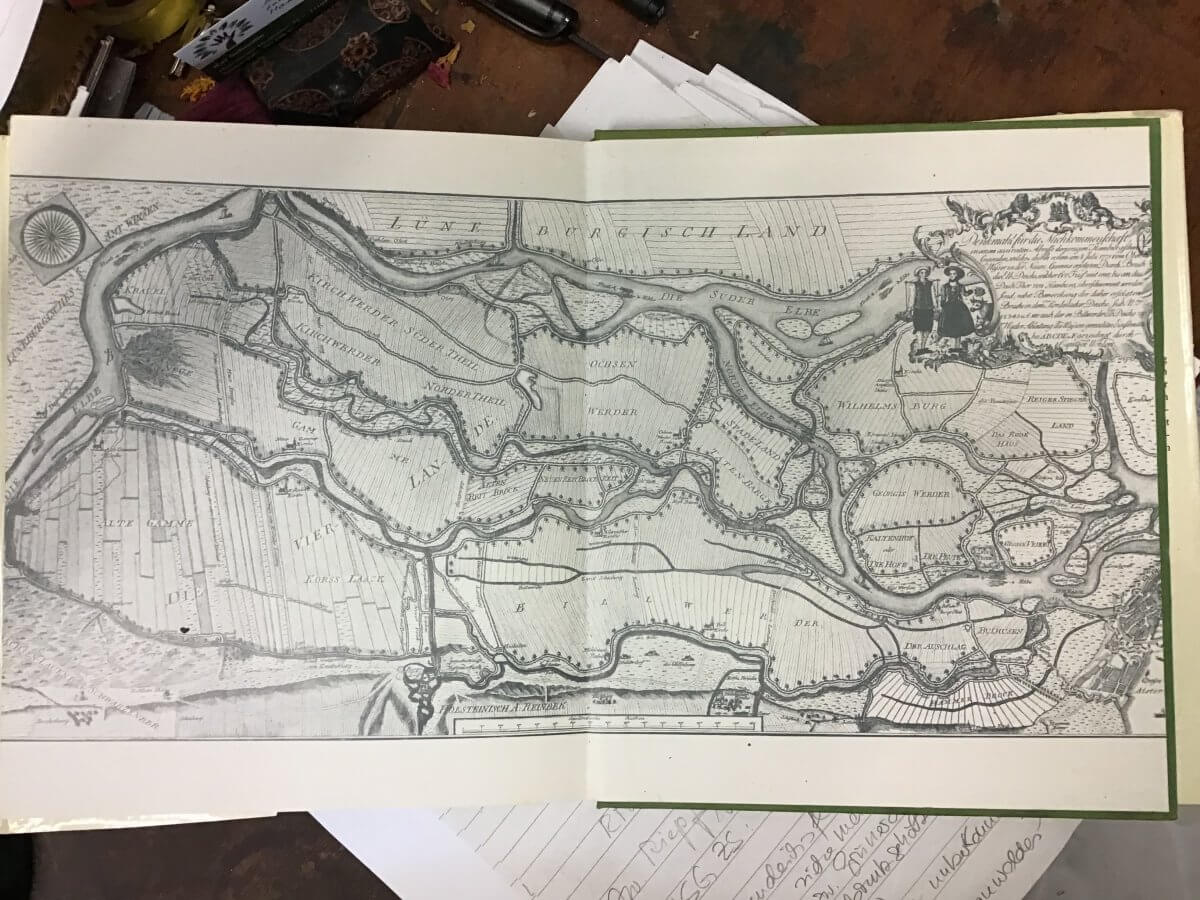

… das „Denkmahl für die Nachkommenschaft“, zeigt einen Deichbruch, durch den hernach ein Brack entstehen kann:

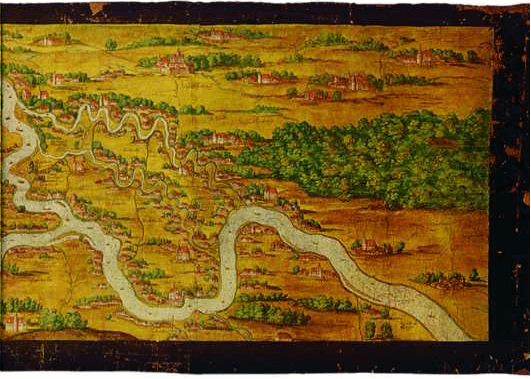

„Denkmal für die Nachkommenschaft, in einem accuraten Abrisse derjenigen Hamburgischen Gegenden, welche durch einem am 8. Juli 1771 vom Oberwasser in der Neuengamme erfolgten Durchbruch des Elbdeichs überschwemmt … worden sind“, so steht es oben rechts auf dieser Ansicht des Hamburger Kartographen Cornelius Martin Wohlers. Sie stellt die Elbinseln (Werder bedeutet Flussinsel und Neuengamme/Neue Gamme – der Name bedeutet neue Erde – wurde im 12. Jahrhundert noch als noch nicht bebaute Insel (insula nondum cultä) bezeichnet) sehr exakt dar, und einen Deichbruch in Neuengamme. . Auf der Karte ist an den Baumreihen gut zu erkennen, wie sich die Deiche an den ehemaligen Inselufern entlang schlängeln.

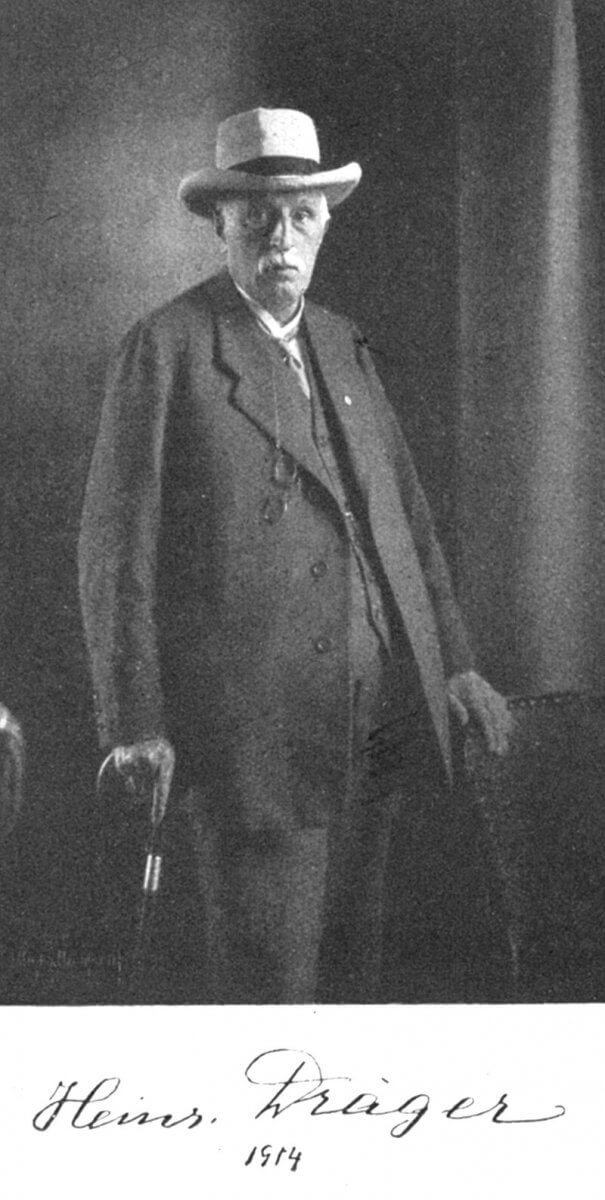

Von so einem Brack, einer durch Deichbruch entstandenen wassergefüllten Vertiefung, erzählt Johann Heinrich Dräger, geboren 1847 wurde er an einem Brack, in einem für diese Gegend typischen Hallenhaus.

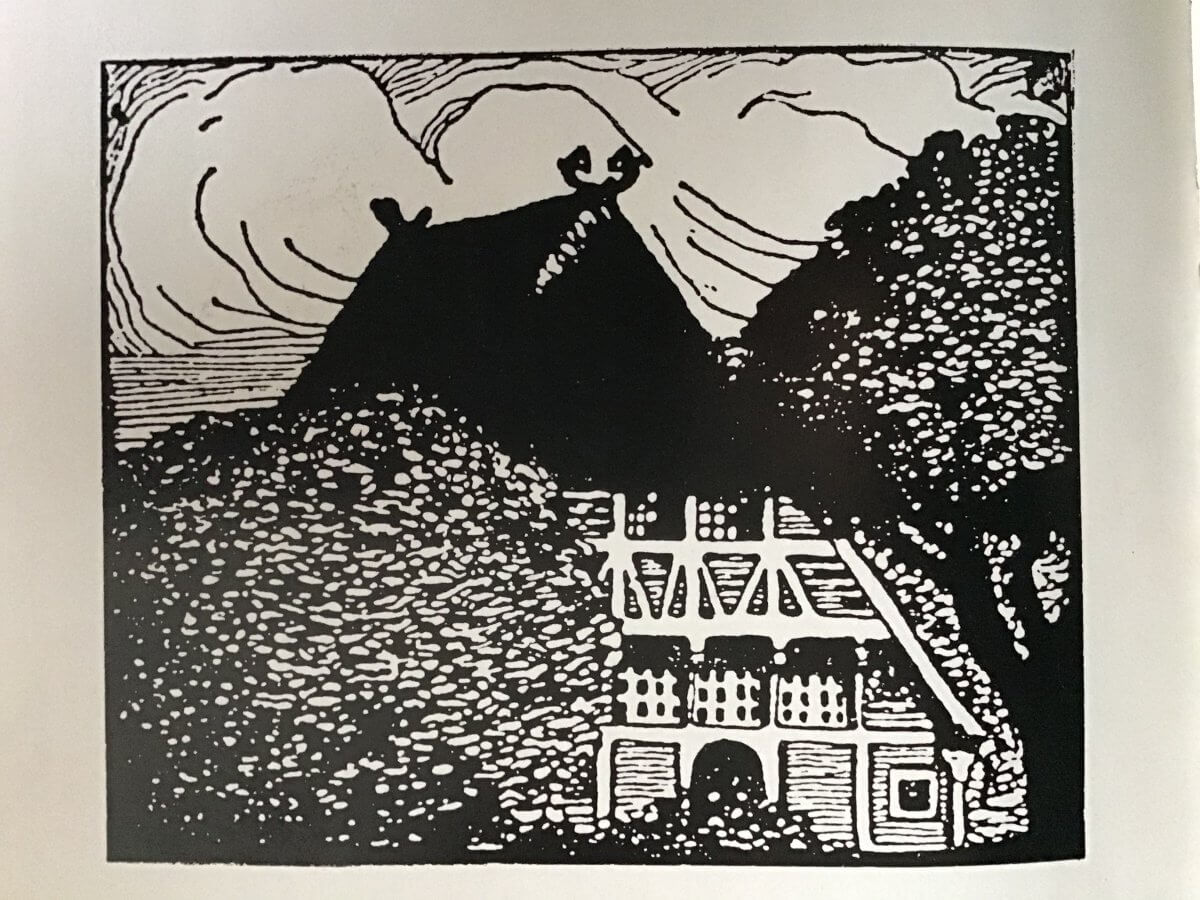

Das Geburtshaus von Johann Heinrich Dräger – 1905 durch einen Blitzschlag zerstört -, stand zwischen den Kirchwerder Ortsteilen Zollenspieker und Howe.

Geboren wurde Johann Heinrich Dräger in einem niederdeutschen Fachhallenhaus. So ein Gebäude offenbare, wie Achim Sperber 1981 im wunderbaren Band „Land hinterm Deich – Vier- und Marschlande“ beschreibt, in seiner technischen und künstlerischen Gestaltung die Lebensformen der Marschbewohner. Als sogenanntes Einhaus oder Wohnstallhaus vereine es unter dem gewaltigen abgewalmten Reetdach Mensch, Kreatur, Gerät, Ernte und Arbeit.

In „Alte Geschichten aus Vierlanden“ erzählt Johann Heinrich Dräger, Gründer des Drägerwerkes, von seinen Naturerlebnissen in Howe, einem Ortsteil von Hamburg-Kirchwerder. „Kommt man vom Zollenspieker stromabwärts, dann biegt der Deich in einem rechten Winkel landeinwärts, macht einen Bogen und kehrt nun wieder zum normalen Stromlauf zurück. Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass diese abnorme Deichkrümmung durch einen Deichbruch verursacht worden ist.“ Als sich im Februar 1861 die Eisschollen auf der Elbe aufstauten und dem Wasser den Weg versperrten, so dass in seinem Geburtsort Howe – einem Ortsteil von Kirchwerder – der Deich brach, war der spätere Gründer des Drägerwerkes 14 Jahre alt.

Das Hower Brack, eine von der Elbe ausgewaschene Vertiefung, umgeben von einem Wall mit teilweise alten Bäumen, erkennt eine nur, wenn sie’s weiß. Hinterm heutigen Hauptdeich sind die letzten Reste der von Dräger beschriebenen sozial-ökologischen Idylle in Howe (Ortsteil von Hamburg-Kirchwerder) kaum noch auszumachen.

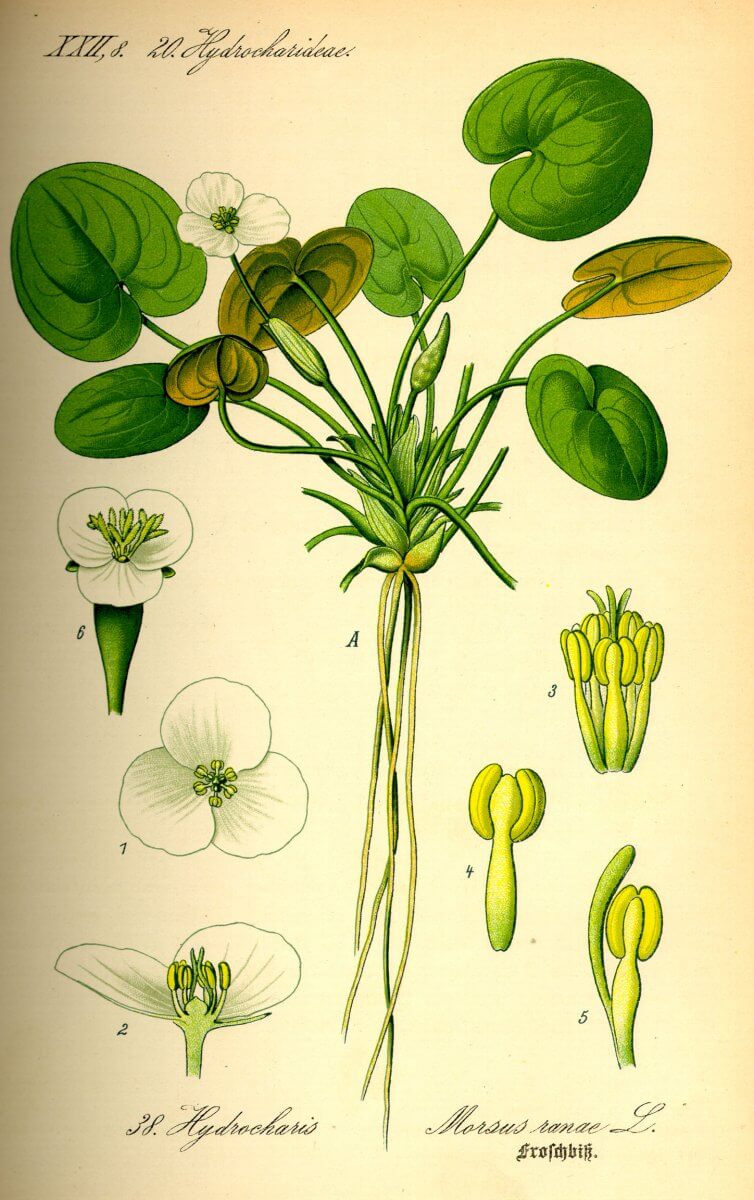

„Vor uns lag das Brack, und durch den alten Deichbruch hindurch sahen wir auf das wechselnde Bild des Stromes“, schreibt der Erfinder und Unternehmer, dem wir unter anderem das sogenannte Dräger-Röhrchen zur Messung des Kohlenmonoxid-Gehaltes in der Luft verdanken, im Jahr 1915 rückblickend. „Mit der Zeit hatte das Elbwasser, vor allem das Frühjahrshochwasser, die stromstille Bucht mit Schlamm (Klei, eine äußerst fruchtbare Erde) angefüllt. Auf diesem Kleiboden wuchsen die prächtigsten Sumpfpflanzen. Zur Zeit der Ebbe liegt das Brack trocken, so dass wir Kinder häufig das Ho ´brack zu Fuß durchquert und nach botanischen Raritäten durchforstet haben.“

Johann Heinrich Dräger, Gründer des Drägerwerkes, Erfinder und Unternehmer, dem wir unter anderem das sogenannte Dräger-Röhrchen zur Messung des Kohlenmonoxid-Gehaltes in der Luft verdanken, verfasste 1915 „Alte Geschichten aus Vierlanden“.

Die Situation im Hower Brack (von den Anwohner*innen zärtlich Ho´brack genannt) war eine andere als die natürlichen Lebensbedingungen in den Bracks von Kirchwerder und Neuengamme heute. Die Lücke im Deich wurde damals nicht geschlossen, insofern war die durch die Überflutung entstandene Vertiefung den Gezeiten ausgesetzt. Das waren ideale Bedingungen für die Pflanzenwelt am Grunde dieses Kolks. Ich beziehe mich jetzt mal aufs Bundesamt für Naturschutz (BFN)(https://www.bfn.de/natura-2000-lebensraum/schlammige-flussufer-mit-vegetation-der-verbaende-chenopodion-rubri-pp-und), denn es handelte sich beim Ho´brack zu Drägers Jugendzeit um ein Süßwasserwatt mit Schlammbänken. Er schreibt ja auch von Kleiböden. Aus vom Tidenhub überschwemmtem Watt gehen nach einer Eindeichung sogenannte Kleimarschen hervor. Wegen ihres hohen Tongehaltes wurden sie auch in Ziegeleien verarbeitet, und ich weiß von den Gärtner*innen und Landwirt*innen in meiner Vier- und Marschländer Nachbarschaft, dass das Timing exakt stimmen muss, denn die generell fruchtbaren Böden dort können weder im nassen, noch im trockenen Zustand bearbeitet werden. Wer zum falschen Zeitpunkt ackert, wird belächelt, einer bekam deswegen auch den Beinamen „Wetter-Fischer“.

Zurück zu den botanischen Expeditionen des jungen Dräger, mit einer kleinen Wiederholung zum extrem wertvollen Lebensraum Süßwasserwatt (Siehe: Altes & NEUES AUS NEUENGAMME und benachbarten Landen – Teil I – An der Stromelbe …): Bei Ebbe fallen dort regelmäßig, wie es auch im Ho´brack geschah, Flächen frei und sind dann Sonne, Regen, Wind, Frost und Eisgang ausgesetzt.

Je nach Strömungsgeschwindigkeit entstehen Schlick- oder Sandwatt, nahe dem Elbstrom eher Sandwatten, und zum Ufer hin, wie damals im Ho´brack durch abnehmende Strömung Schlickwatten, die teilweise mit dichtem Algenrasen überzogen sind. Am Rand könnte er bei ablaufendem Wasser zum Beispiel Roten Gänsefuß und Nickenden Zweizahn entdeckt haben:

Eine wahrhaft vielseitige Pflanze: aus den Blättern des Roten Gänsefußes (Chenopodion rubri) könnt ihr Spinat bereiten; die Samen taugen in eurer „Bowl“ wohlmöglich als lokales „Superfutter“, ihr könnt damit aber auch backen – dazu dreht ihr sie durch die Mühle -; als Färberpflanze sorgt Roter Gänsefuß für gold-grüne Farbtöne; zudem ist dieses Gewächs der schlammigen Flussufer eine wichtige Futterpflanze für Schmetterlinge.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch für den Lebensraum Flussufer stark zu machen, hier ein Hinweis: Es gilt die natürliche Fließgewässerdynamik zu erhalten und die Gewässer vor Schadstoffeinträgen zu bewahren. In vielen Gewässern ist ein Rückbau von Uferbefestigungen erforderlich. Der beste Weg eines umfassenden Gewässerschutzes ist sicher ein allgemeiner Uferschutzstreifen von mind. 50-100 m und ein Pauschalschutz ganzer noch ± naturnaher Fließgewässersysteme. Dann haben auch noch künftige Generationen Naturgenuss am Fluss.

Nickender Zweizahn (Bidens cernua)

Dräger beschreibt einen gewitterschwülen Tag, der sich zum Abend „herabgeneigt“ hatte am Brack, am Schauplatz seiner Erinnerungen: „am Westhimmel jenseits der Elbe saß eine dunkle Wolkenbank, die von fahlen Blitzen durchzuckt wurde. Diese Gewitterabende boten mir einen hohen Naturgenuss. … Auf beiden Seiten der sich zur Bruchstelle hinziehende Deich mit seinen Häusern und Bäumen als Kulissen, das Ho ´brack als Vordergrund, die Elbe mit ihren Schiffen als Hinterbühne und das hannöversche Elblandschaften mit dem Gewitterhimmel als Hintergrund.“

Verglichen von Dräger, der sich für Techniker und Natur begeisterte, der vom Brackufer als bequemsten Liegesitz schwärmt, rückt frau und man den Bracks hundert Jahre später nahezu brutal „auf die Pelle“, nutzt sie als Angelgewässer und Viehtränke, verändert und zerstört die biologisch so wertvollen Uferzonen durch Holz- und Steinverkleidung, robotergepflegte Rasen, Stege usw. Viele Bracks werden heute zudem durch eng heranreichende Gärten, Äcker, Baumschulen bedrängt oder durch häusliche Abwässer übermäßig mit Nährstoffen versorgt.

Am Borghorster Brack hingegen konnte sich durch Erosion der ehemals steilen Ufer ein Röhrichtgürtel aus Schilf und Segen bilden, der unter anderem der im Bestand gefährdeten Ringelnatter Unterschlupf bildet, in dem die Rohrweihe brütet. In den Randbereichen blüht im Sommer gelb die Teichrose.

Der Froschbiss (Morsus ranae) wächst in den Bracks der Vierlande.

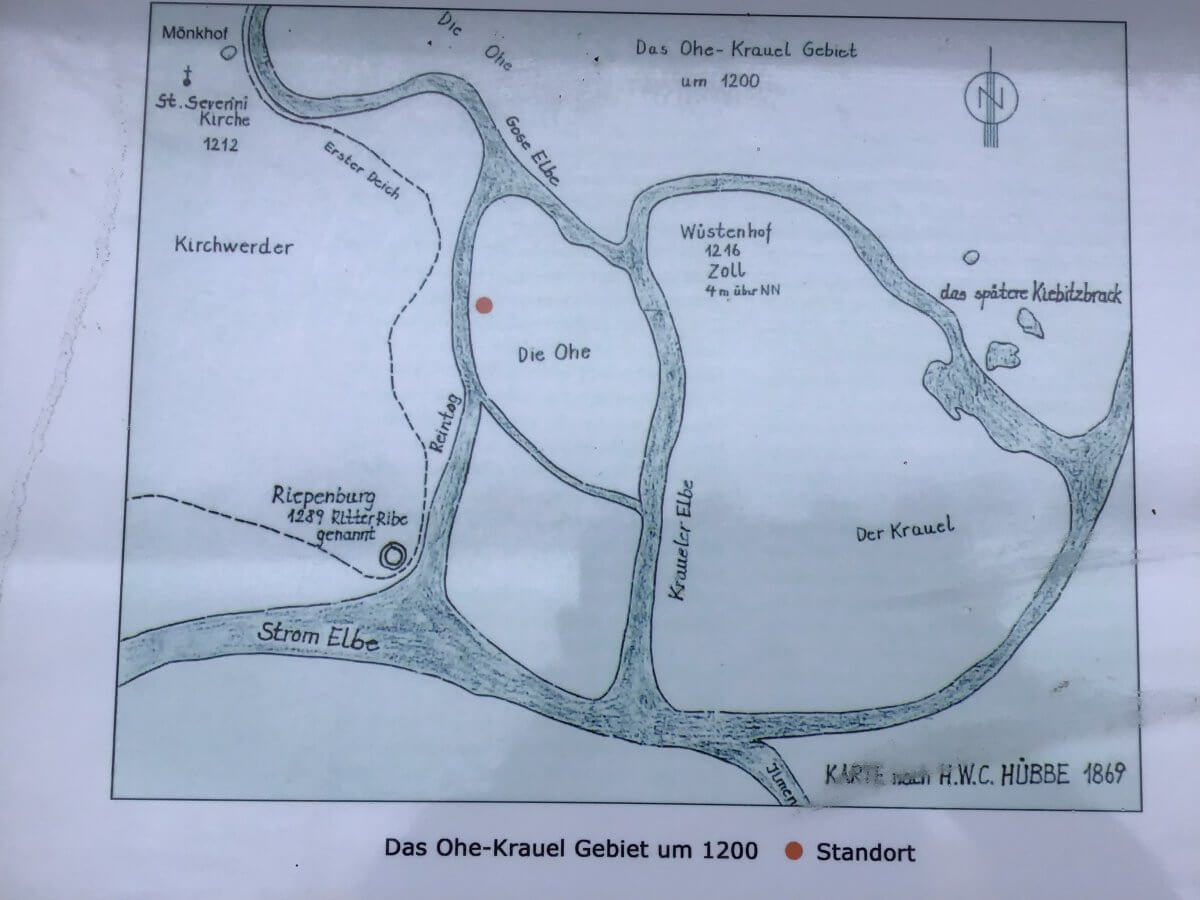

Hinter der Eindeichungsstelle bei der Siedlung Krauel, wo die Gose Elbe um 1390 durch einen Deich zwischen den Inseln Kirchwerder und Neuengamme vom Hauptstrom der Unterelbe abgetrennt wurde, entstanden als Ausspülungen nach einem Deichbruch mehrere Bracks. Sie und wurden 1594 erstmals als Kraueler Brack erwähnt, sind über wasserführende Bodenschichten im alten Flussverlauf weiterhin miteinander und mit der Strom-Elbe in Verbindung und stehen unter dem Namen des größten der Gewässer, des Kiebitzbracks, seit 1985 unter Naturschutz.

Hinter hohen Bäumen blinkt die Wasserwildnis des Bracks.

Das Carlsbrack im Naturschutzgebiet Zollenspieker grenzt an einen sogenannten Hartholzauwald. Hier, am Kirchwerder Mühlendamm, wurde zu Beginn des Deichbaus Klei entnommen, so kann durch den freiliegenden Sandboden Grund- und Qualmwasser aufsteigen. Dem sogenannte Qualmwasser sickert bei Hochwasser durch den Deich und steigt auf dessen Luftseite, manchmal brodelnd oder qualmend, weil es im Boden eingelagerte Luft mit hochdrückt, verdanken wir diesen Rest eines von Stieleichen geprägten Auwaldes.

Unser Hartholzauwaldrest am Kirchwerder Mühlendamm. Im Februar stand das Wasser in den beim Deichbau ausgehobenen Senken hoch. Und das Riepenburger Vogelschutzgehölz dröhnte förmlich vom Gesang balzenden Bewohner.

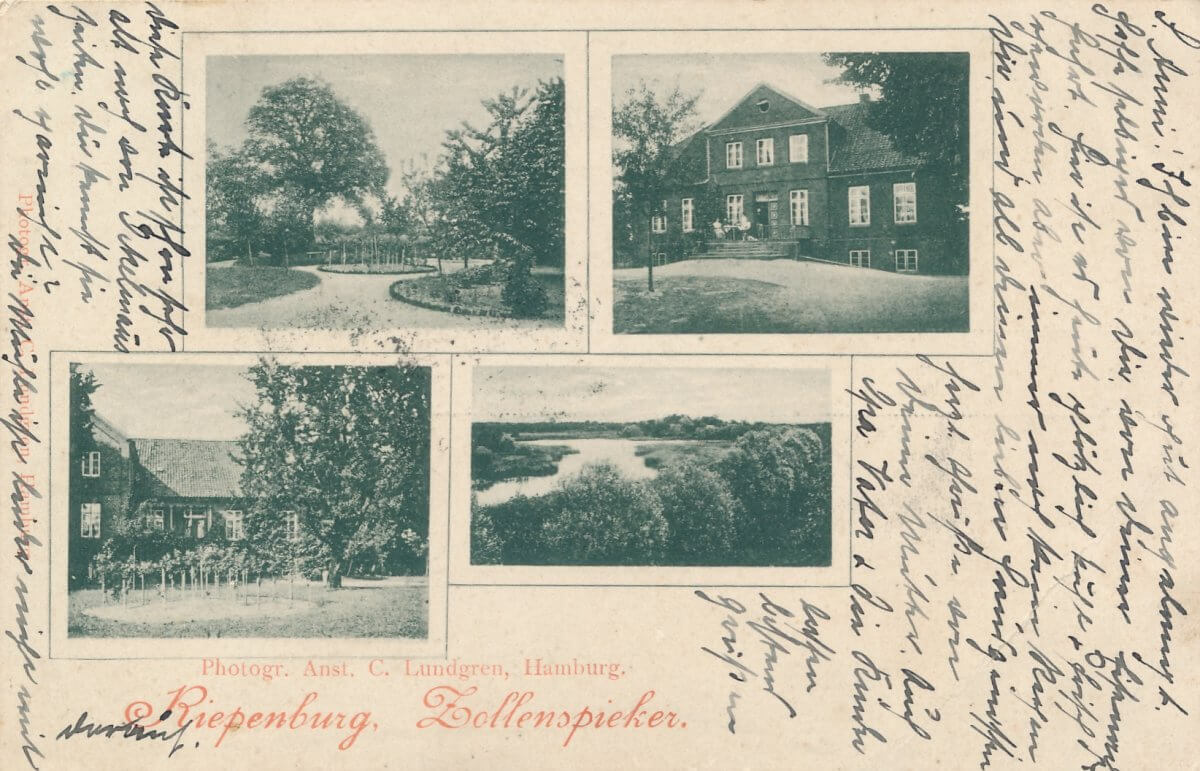

Bei der Siedlung Krauel, hinterm Kraueler Hauptdeich, befinden sich gleich mehrere Bracks. Ende des 16. Jahrhunderts erstmals als Kraueler Brack erwähnt, stehen diese Gewässer über wasserführende Bodenschichten im alten Flussverlauf bis heute miteinander und mit der Strom-Elbe in Verbindung, und stehen als Naturschutzgebiet Kiebitzbrack seit 1985 unter Schutz. Bei einem beschaulichen Besuch des ehemaligen landwirtschaftlichen Gutes Riepenburg hat eine sie im Rücken. Es hockt sich das – mit weitem Blick – hübsch versteckt.

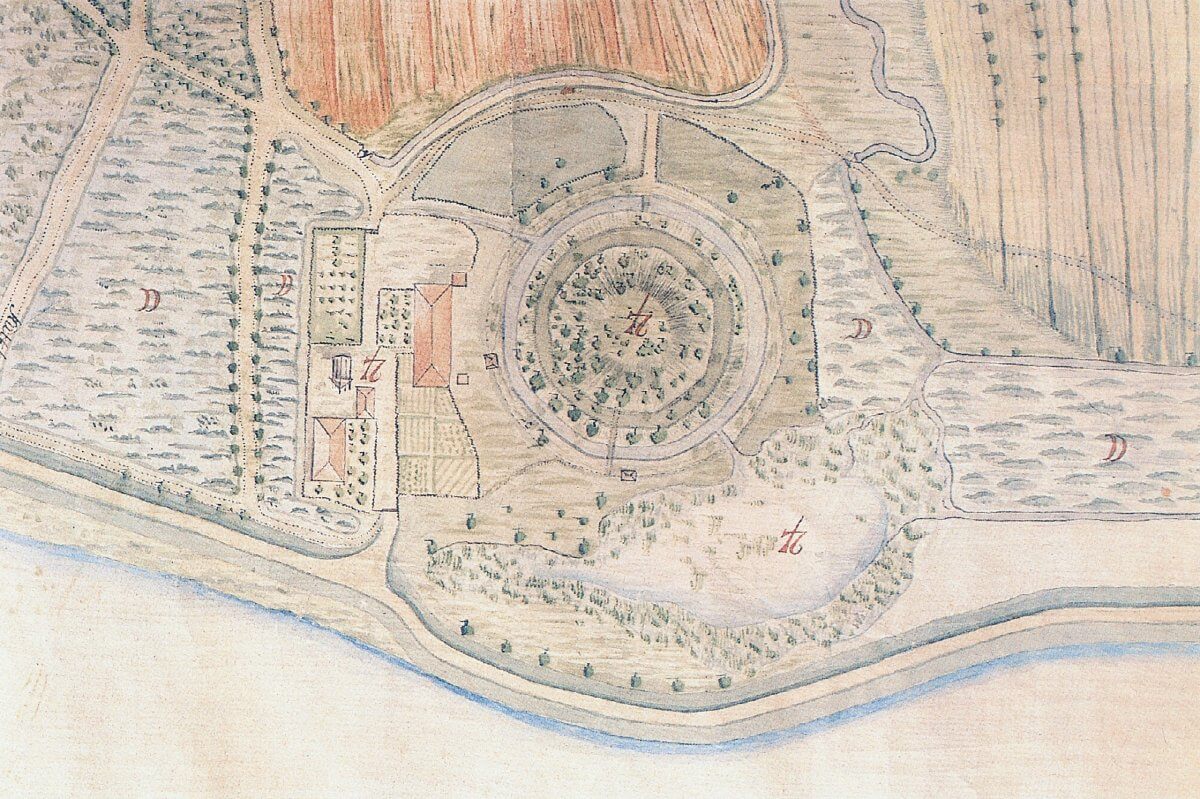

Rechts noch ein bisschen Burghügel. Ich geb ja ehrlich zu, dass ich im Februar, als ich besinnlich über Hamburgs Domäne Riepenburg blickte, der Stadt bedeutendstes Bodendenkmal, rechts im Bild, nicht entdeckte. Aber ihr wisst nun Bescheid. Dieses Gelände auf dem Uferwall der Elbe liegt 2,5 – 3,0 Meter über dem Meeresspiegel und ist auch von geschichtlicher Bedeutung, denn von hier aus erfolgte in mehr als zwei Jahrhunderten die Urbarmachung des östlichen Teils des Flusses mit Eindeichungen und systematischer Entwässerung. Sie ermöglichte die Besiedlung des Gebietes.

Gleich um die Ecke des wunderschön wilden Bracks, gibt es hinter hohen Bäumen eine versteckte Bank, von der eine den Blick über die Hamburger Domäne Riepenburg schweifen lassen kann. Und, wenn sie vorher oft genug nachgefragt hat, entdeckt sie auch Teile eines Burghügels, -walles und -grabens. Noch im 19. Jahrhundert war der Burghügel 1 3/4 Meter höher als der Elbdeich.

Der historisch-naturkundliche Rundweg Zollenspieker bleibt auf der Riepenburg im Verborgenen – ist aber gerade dort besonders schön – und müsste mal neu beschriftet werden. Unten ist die Turmhügelburg angedeutet.

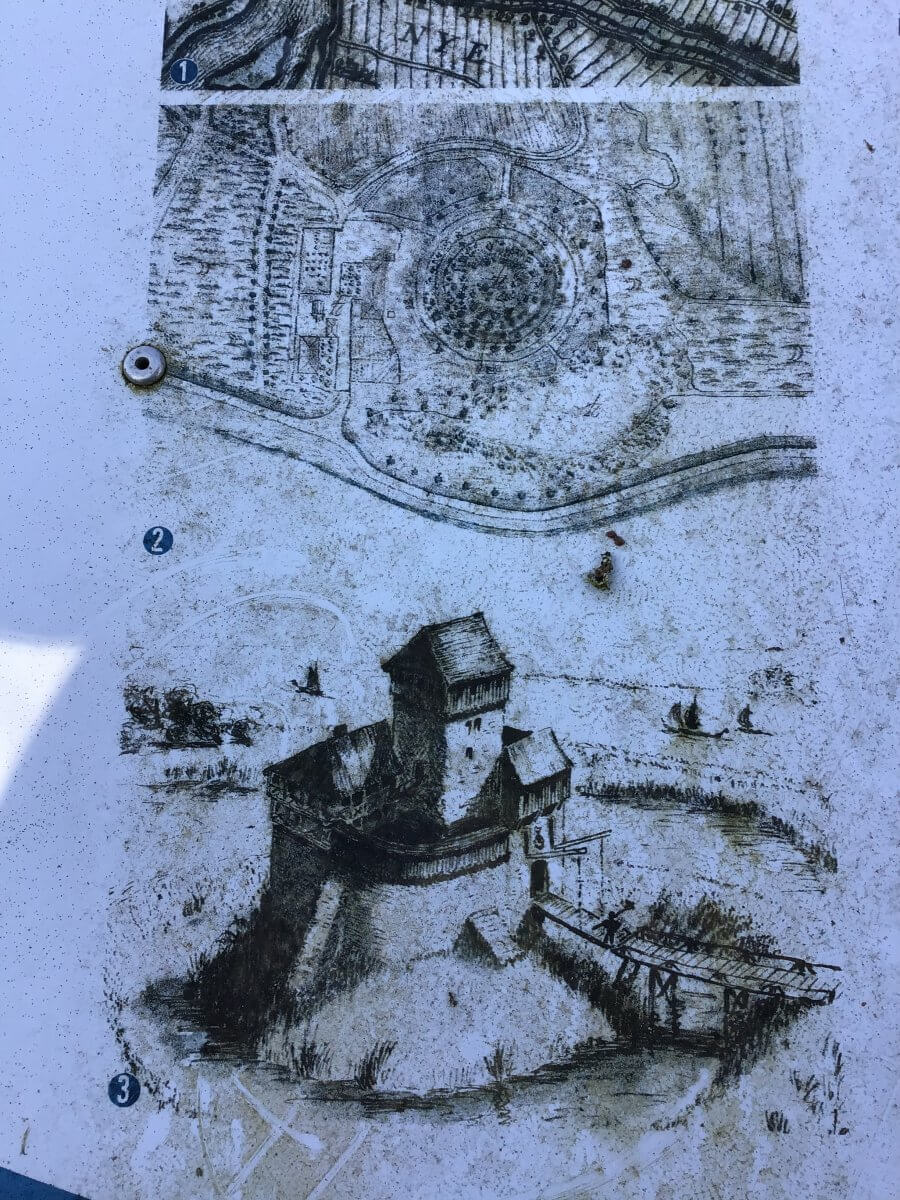

Kirchwerder gehörte zu den Elbinseln, die als erstes eingedeicht wurden, hier gab es auch eine uralte Fährverbindung zur Lüneburger Seite, zum Gebiet der dortigen Herzöge. Die ließen zu Beginn der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts am anderen Ufer eine Befestigung anlegen, Ende des 13. Jahrhunderts erstmals Riepenburg genannt, und zeitweise als Raubritterburg bekannt, was daher kommen soll, dass hier zeitweise illegal sowohl Zoll als auch verzollbare Ware abkassiert wurde. Als zwei Jahrhunderte später die Hansestädte Hamburg und Lübeck den Lüneburgern ihre Burg abgenommen hatten, gelangte sie in beiderstädtischen Besitz.

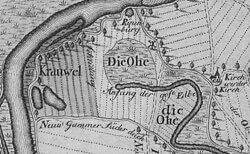

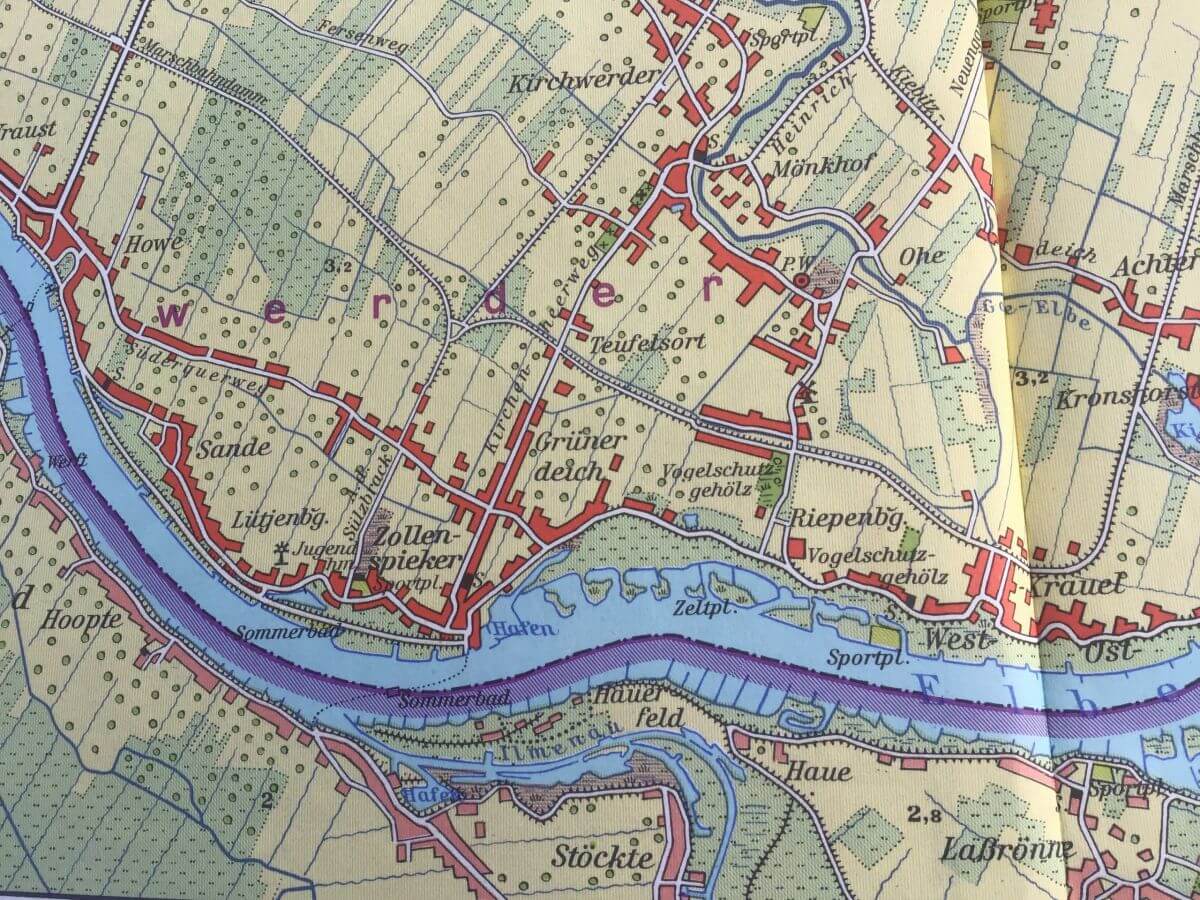

Krauwel/Krauel ist der Flurname für eine Insel, die bis ins 14. Jahrhundert einen keilförmigen Einschnitt in Neuengamme bildete. Gut zu sehen ist auf diesem Ausschnitt aus der „Elbkarte Vierlande bis Blankenese“ von 1773 (Pingeling) auch die von der Gose Elbe durchflossene Ohe nördlich der Riepenburg.

Dann wurde die Gose Elbe durch einen Deich zwischen den Inseln Kirchwerder und Neuengamme von der Unterelbe getrennt, womit dieser Standort zum Zolleintreiben u.a. überflüssig wurde. Die Burg wurde 1512 abgerissen. Heute ist das Gelände als Staatsdomäne im Besitz der Hansestadt Hamburg. Ich entdeckte die Riepenburg im Rahmen einer Fahndung. Unter der Leitung des in vieler Weise kundigen Ökologen Eike machten wir uns 2020 auf die Suche nach der „Echten Vierländer Erdbeere“, einem der berühmtesten Erzeugnisse dieser Region. „Anno 1693 sind zuerst von einigen Leuten Erdbeeren in die Gärten gepflanzt worden“, steht in der Haus-Chronik des Zollenspieker Kätners Tönnies Kahl. Diese Gartenerdbeeren wurden auch ole (alte) oder lütte (kleine) Dütsche (Deutsche) genannt und waren wegen ihres Aromas hochgeschätzt. Wie ich kürzlich von meinem „Kollegen“ aus dem Grünen Zirkel Vier- und Marschlande (https://gzvm.de), Thorsten Rieck, erfuhr, haben seine Eltern die Vierländer Erdbeere in ihrer Gärtnerei erzeugt. Und sie habe sich nach seiner Auskunft auch zum Saften geeignet. Leider hat Gärtnerei Rieck wie viele andere Vierländer Betriebe angesichts u.a. des unüberwindlichen Preisdumpings durch Importfrüchte den Anbau von einheimischen Erdbeeren aufgegeben. Die delikaten Früchtchen gelten als verschollen.

Gruppenbild von 2020 mit Biologe und Biologin sowie an besonders leckeren alten Sorten Interessierten elbwärts vorm Zollenspieker Hauptdeich; von dort machten wir uns, wie die unten erwähnten Spezialisten, auf die Suche, und zwar in Richtung Riepenburg – wir wurden, um es gleich zu verraten, aber im Gegensatz zum unten erwähnten Böttner und seinen Gärtnerkollegen mehr als hundert Jahre zuvor nicht fündig.

Zu zehnt erklommen wir, Eike folgend, den Deichkamm bei Zollenspieker und lauschten den ersten Fahndungsergebnissen des Biologen aus Westfalen: Er weist auf einen großen Hof auf der anderen Straßenseite, übertönt das Geknatter der Motorräder, die sich an der ältesten Fährverbindung Deutschlands stauen, und verrät, dass dieser Hof seine Größe kleinen Beeren verdankt habe. Hier lebten, wie Eike erzählte, bis vor 110 Jahren die Ockermanns, die als eine der letzten Vierländer Bauernfamilien die begehrten Vierländer Zimterdbeeren, bekannt auch als „Olle Dütsche“ anbauten. Die Zimterdbeere ist eine der heimischen Wilderbeerarten und liebt leicht feuchten und sauren Boden wie in den Vierlanden. Ihre Früchte sind zwar klein, aber besonders aromatisch und würzig, mit Aromen von Zimt und Muskat. Die Pflanze ähnelt sehr einer Walderdbeere aber im Herbst wird ihr Laub rotbraun und die Früchte sind dunkler, fast purpurn.

Die Geschichte zur Riepenburg und zur Erdbeere, auf die ich nun zugreife, stammt aus einem Gartenbuch für Anfänger namens „Der Lehrmeister im Garten“. Autor und Lehrmeister Johannes Böttner hat mit Kollegen 1903 einen Ausflug in eine Gegend unternommen, „deren Gartenbau in Deutschland einzig dasteht: die berühmten Vierlande“, und wir kutschieren mit den Kennern direkt dorthin, wo sie fanden, was sie suchten: die echte Vierländer Erdbeere.

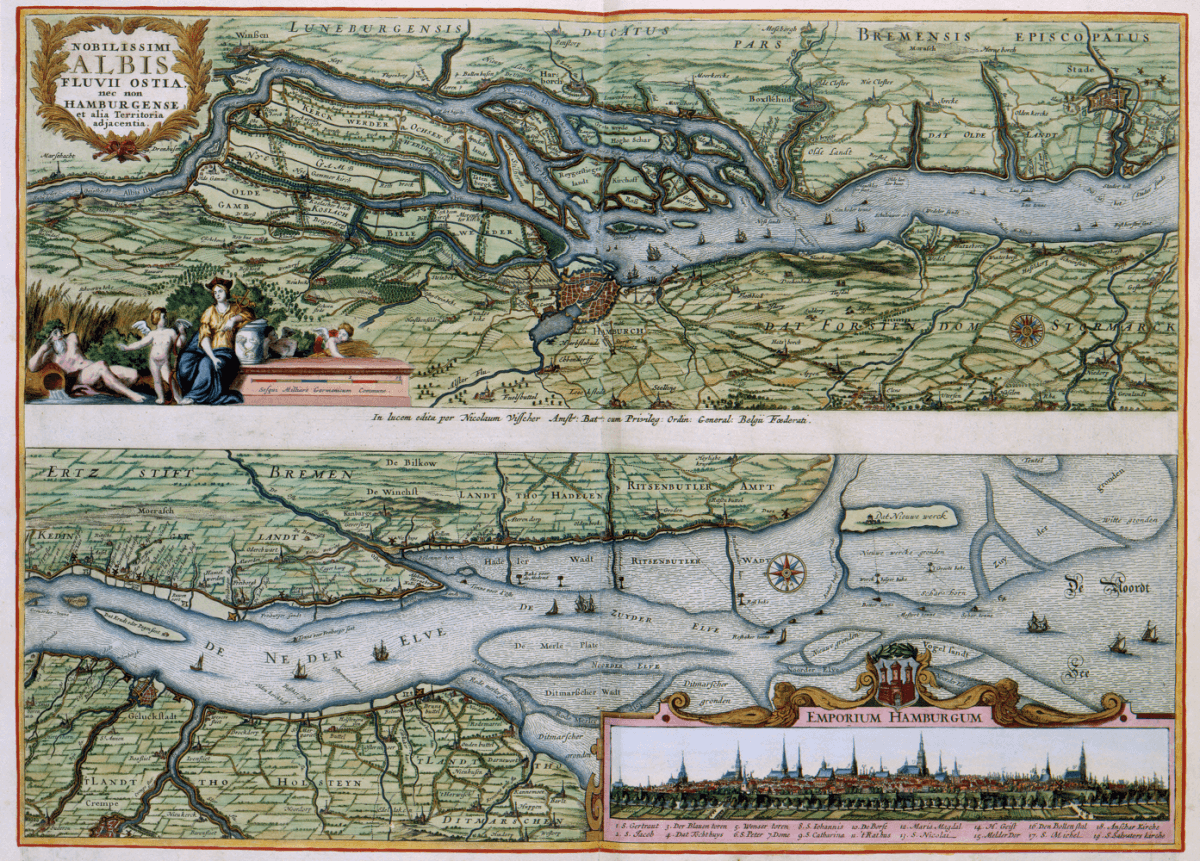

Über die Vergangenheit dieses „dereinstigen stolzen Herrensitzes“, wo sie fündig wurden, schreibt Dr. Hermann Schween im Jahr 1929: „Bevor unsere gesegneten Marschen durch Deiche geschützt und die Felder in bäuerliche Besitze aufgeteilt waren, herrschte in hiesiger Gegend der Adel“. Dieses oben genannte Herrschen erfolgte besonders erfolgreich, wenn die, mal Raubritterburgen, mal Schlösser genannten, Sitze so angelegt waren, dass von ihrem Standort aus zwei Elbarme beherrscht werden konnten. Die nach dem ersten dort sesshaften Adelsgeschlecht benannte Burg – der Ritter Hermann Ribe oder Riebe hinterließ auch der Mühle und der gesamten Umgebung seinen Namen – lag zwischen der jetzigen Stromelbe und einem durch das Riepenburger Brack gehenden, nicht mehr vorhandenem Arm, der Stromelbe und Gose Elbe verband, die damals noch nicht abgedeicht war. Der Reintog, 1812 noch Gose Elbe genannt, so schreibt Georg Eggers, „waren im Mittelalter schiffbar. … Die Ilmenau und die Gose Elbe waren … der kürzeste Wasserweg von Lüneburg – Bardowick nach Hamburg.“ An der Riepenburg vorbei führte so der alte Handels- und Reiseweg von Jütland in den Süden zur Elbquerung Zollenspieker.

Der oben genannte H.W.C. Lübbe schrieb 1897: Beiträge zur Geschichte der Stadt Hamburg und ihrer Umgegend. Auf seiner Karte ist der Reintog zu erkennen, der bis ins 14. Jahrhundert die Schifffahrt an der Riepenburg vorbeiführte; und die damalige Mündung der Ilmenau, die den Warenverkehr von Lübeck, Bardowiek, gar von Jütland, auf der Strom-Elbe brachte.

Die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaute Burg war mit Wall und Gräben umzogen. Aus den Burggräben gehobene Erde wurde verwendet, um die Feste aufzuschütten und ihr eine weit ausschauende erhöhte Lage zu geben. Noch 1826, so schreibt Achim Sperber, nicht weit von der Riepenburg, in Geesthacht, geborener Fotograf, sei der Burghügel noch 1 3/4 Meter höher gewesen als der Elbdeich. Noch heute sind Teile von Burghügel, -wall und -graben zu erkennen, die Reste der Raubritterburg gelten nach Auskunft von Archäolog*innen als bedeutendstes Bodendenkmal der Stadt.

Die Reste der Feste um 1749: Burgstall – so nennen Archäolog*innen und andere Burgenkundler*innen die Reste einer Burg, von der noch weniger erhalten ist als eine Ruine, manche schreiben auch von „abgegangener Burg“ – Burghügel, Wall- und Grabenreste.

„Man kann sich eine Vorstellung machen, wie von diesem künstlich geschaffenen Bergkegel die Riepenburg mit der sie umgebenden zinnengekrönten Mauer, mit den dicken Rundtürmen und dem hohen Bergfried majestätisch über die weite Ebene schaute“, schreibt Schween.

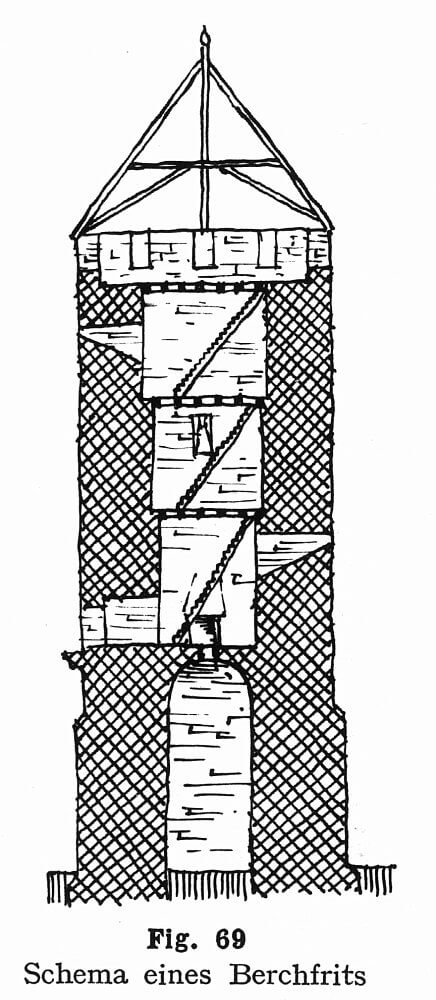

Für alle, die Spaß am unbewohnten Hauptturm einer mittelalterlichen Burg haben, hier das Schema eines solchen Bergfrieds von Otto Piper.

Die erste Epoche „dieses stolzen mittelalterlichen Rittersitzes“ beschreibt der 1888 in Zollenspieker, also Vierlanden geborene Archäologe und Heimatforscher folgendermaßen: von dort sei man ausgeritten „zur Verteidigung der bedrohten Heimat, aber leider auch recht oft zu Raub und Plünderung wehrloser Bauern und Kaufleute.“

Autor und Gärtner Johannes Böttner vermerkt in seinem Bericht über den „Ausflug in das Erdbeerland Vierlande“ Anfang des 20. Jahrhunderts: „Diese Riepenburg war früher ein altes Raubritternest, von dem aus die Kaufleute, die mit ihren Fahrzeugen elbauf oder -abwärts vorüberfuhren, gebrandschatzt wurden.“

Und Journalist Sperber lüftet für uns Anfang der 1980er das Geheimnis der „Raubritterburg“: Diese Bezeichnung für die Riepenburg gehe „auf die Unsitte zurück, dass hier zeitweise illegaler Zoll kassiert wurde, um an die verzollbare Ware heranzukommen. Diese wurde – gründlich wie Zöllner sein können – gleich mitkassiert.“

Im Jahr 1420 eroberten die beiden Hansestädte Lübeck und Hamburg Schloss (wann und wie genau aus einer Raubritterburg ein Schloss wird, kann ich als Laiin nicht benennen, kommt mir märchenhaft vor, und ich bitte um sachdienliche Hinweise:)) Riepenburg. Und eine Weile sandten sie jeweils abwechselnd einen Hauptmann dorthin. Vier Jahre lang richtete dann ein Lübecker Hauptmann auf Burg alias Schloss seine Hofhaltung ein „und schaltete dort wie ein Fürst“, schreibt Schween. Die nächsten vier Jahre war ein Hamburger dran.

Melchior Lorichs – auch Lorck, Lorch oder Lürig genannt, ein beeindruckender Multi-Künstler der Renaissance, Architekt, Autor, Dichter, Kartograph, Publizist, erstellte 1568 eine ein Meter hohe und zwölf Meter lange Karte der Elbe, vom damals noch hamburgischen Geesthacht bis zur Elbmündung. Auf dem oben abgebildeten Abschnitt Vier- und Marschlandeist zu erkennen, dass damals Dove- und Gose-Elbe schon von der Stromelbe getrennt waren.

Nachdem Gose- und Dove-Elbe durch Deiche abgeschlossen wurden, erfolgte die Schifffahrt nur noch über die jetzige Stromelbe. Weil auch noch der gegenüberliegende Ausfluss der Ilmenau, von wo aus zuvor die aus Bardowiek und Lübeck kommenden Schiffe die Riepenburg passieren mussten, verlegt worden war, sanken dort die Zolleinnahmen rapide. Im Jahr 1506 wurde die mittlerweile baufällige Burg daher abgerissen. Das umliegende Land wurde als landwirtschaftlicher Betrieb verpachtet. Die Amtshauptmänner brauchten nun eine neue Einnahmequelle, die Bauern waren zu Geldzahlungen verpflichtet wie dem „Rypenburger Pflug-Geld“.

Seitdem ist die Domäne Riepenburg ein landwirtschaftlicher Betrieb. Die Anwohner von Kirchwerder mussten dem jeweiligen Amtshauptmann allerdings weiterhin mit Arbeitseinsätzen und Zahlungen wie dem „Rypenburger Pflug-Geld“ Dienste leisten. Bis 1878 gehörte die Riepenburger Mühle zur Hofstelle.

Ihr Standort wurde 1318 zum ersten Mal erwähnt, damit ist die Riepenburger Mühle eine der ältesten Mühlen Deutschlands. Bis 1878 gehörte sie zur Hofstelle Riepenburg.

Seit 2007 ist die Riepenburger Mühle produzierendes technisches Denkmal und eine der letzten regelmäßig mit Wind betriebenen Mühlen Deutschlands.

Nachdem Böttner 1903 seinen Ausflug ins Erdbeerland unternommen hatte, schrieb der Gärtner, die Vierlande seien eine Gegend, „deren Gartenbau in Deutschland einzig dasteht“. Sie seien anderen Gegenden voraus, denn sie „verfügen über einen ausgezeichneten Erdbeerboden“, der in sich „Kraft und Feuchtigkeit genug“ besitze, um die Pflanzen und Früchte dauernd in frischem Wuchs zu erhalten. „Durch Eindeichung wurde er der Elbe abgewonnen … ein fruchtbarer Flussniederungsboden … warm, im Untergrund feucht und die Lage geschützt“. Da sei es nicht zu verwundern, „dass die Erdbeeren sich überall gut entwickeln und die Ernte reich und regelmäßig ist.

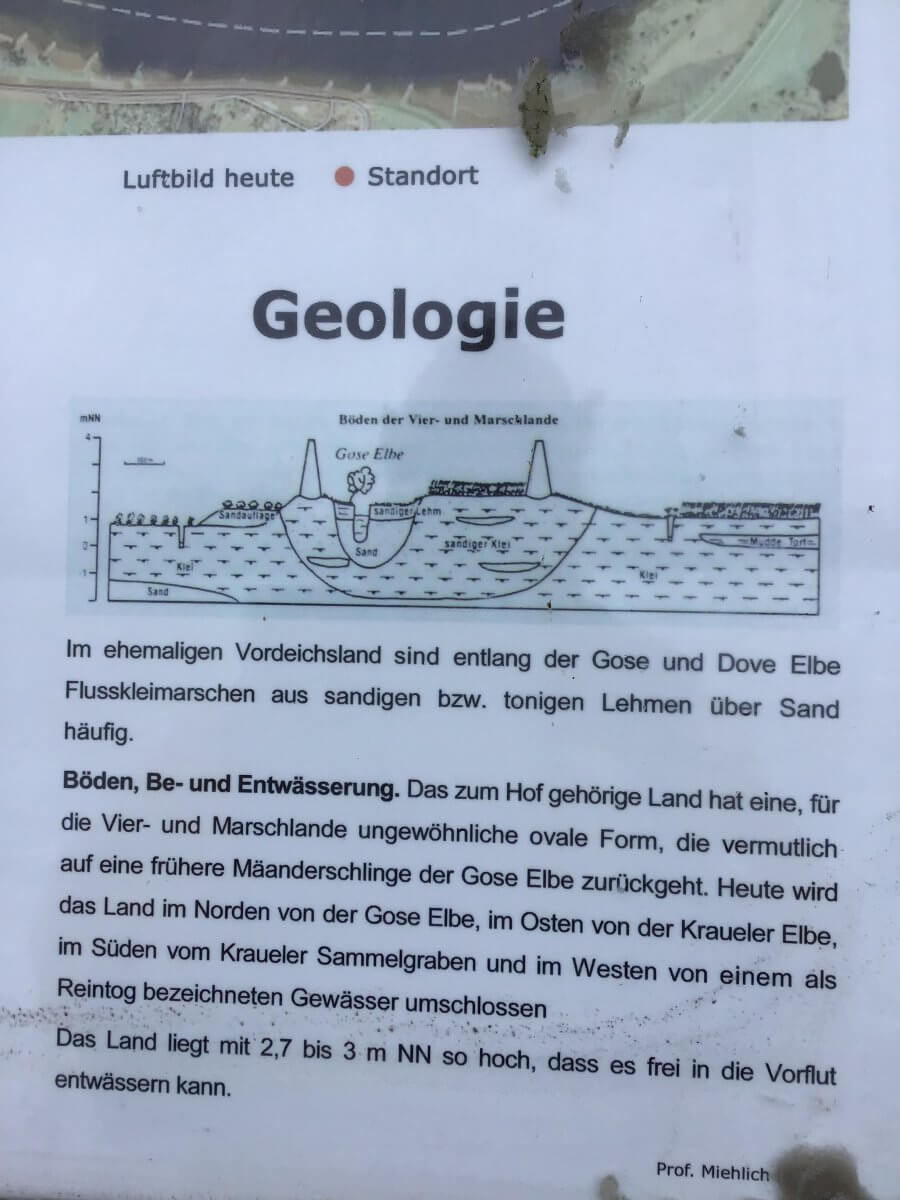

Füge hier mal eine Karte und Erläuterung zu den Böden der Vier- und Marschlande ein. Sie stammt vom Bodenkundler Prof. i. R. Günter Miehlich und lässt tief blicken in den von der Natur geschenkten und von Generationen von Vorfahren gestalteten Reichtum dieses uralten Kulturlandes.

„Die Vierländer Erdbeeren waren schon berühmt, als man unsere heutige großfrüchtige Erdbeerrasse noch gar nicht kannte.“ Sie sei einheimischer Abstammung und gehöre zu Fragaria moschata (eliator).

Die Moschuserdbeere, Ahnin der alten Vierländer Erdbeere, hier in einer Illustration aus Flora Batava, Volume 17, wird Fragaria moschata oder Fragaria eliator genannt. Sie hat nur kleine Früchte, die aber nach völlig ungeteilter Meinung ein unvergleichliches Aroma besitzen.

Nur einmal sei es den Gärtnern auf ihrer Exkursion in die Vierlande gelungen, die echte Vierländer Erdbeere zu finden, auf der Riepenburg, wo die – im Gegensatz zu den oben genannten Raubrittern – „friedlichen und gemütvollen Bewohner“ Ausgezeichnetes in der Erdbeerzucht leisten würden. Sie gaben den fachkundigen Besuchern einen „wertvollen Wink“ für die Kultur der echten Vierländer Erdbeeren: Sie müssen während der Blüte viel begossen werden, denn dann sind sie gegen Hitze und Trockenheit sehr empfindlich. Außerdem weist die Gutsherrin, Frau Ockelmann, die Pächter wohnen im 1853 von Maacks und Fetterlein erbauten Verwalterhaus, darauf hin, dass es von Fragaria moschata unfruchtbare (männliche) und fruchtbare (weibliche) Pflanzen gebe. Aber auch eine Kultur von fruchtbaren weiblichen echten Vierländer Erdbeeren verlange gute Düngung und Pflege.

Die Gärtner kamen auf ihrem Ausflug Anfang des 20. Jahrhunderts dann doch noch in den Genuss von gut gepflegten schwarzroten Beeren. Und Böttner schreibt, der Betrieb ähnle einer „größeren Gutsgärtnerei“.

Zum Verkauf der Erdbeeren dienten damals flache, runde Körbe, aus geschälten Weiden geflochten und mit großem Bogenhenkel versehen. In Werner Schröders spannender Broschüre „Alte Vierländer Gartengeräte – Arbeitskultur und Alltagsbilder“ (Schloßheft Nr. 5, Museum für Bergedorf und die Vierlande) finde ich den Hinweis, dass die kleinen Erdbeerkörbe weißes Geflecht hatten, „ihre Gerten waren geschält und vom Bast befreit, so sahen die roten Früchte wesentlich attraktiver aus.“

„Jeder Korb fasst 35 Pfund Beeren, die ohne jede Zwischenpackung sauber und fest offen im Korbe liegen“, beschreibt Böttner. Die Körbe ließen sich gut übereinanderstellen, es bleibe Zwischenraum für den Luftdurchzug. Mit Hilfe von Tragen, die sehr praktisch mit Haken versehen sind, würden die Erdbeerkörbe zum Kahn gebracht und dort abgeliefert. So ein Tragjoch wurde auch Dracht genannt.

„Manche fahren auch die Erdbeeren mit der Karre zum Kahn. Aber das ist nicht so gut, denn die Früchte werden viel mehr gerüttelt und gestoßen, so dass sie nicht so unversehrt auf den Markt kommen.“ Die Beförderung auf dem Wasserwege biete den großen Vorzug, „dass die Beeren in der besten Beschaffenheit nach Hamburg kommen.“

Die roten Früchte der Vierländer Bauern verkauften sich auf Grund ihrer Qualität und ihres köstlichen Geschmacks so gut, dass man sie verbal vergoldete. „Eerdbeern, groot un lütj, lütj un groot, Eerdbeern; Eerdbeern!“ mit diesen Verkaufsrufen priesen schon vor mehr als 200 Jahren Marktschreier*innen, von weitem erkennbar an ihrer eigentümlichen Tracht, ihr „Vierländer Gold“ an.

Auf diesem Bild des 1771 geborenen Hamburger Lithographen, Malers, Zeichners Christoffer Suhr trägt die Vierländerin in ihrer typischen Tracht Erdbeerkörbe mit einem Tragjoch, einer Dracht, und es ist gut zu erkennen wie klein die delikaten Früchtchen waren.

Böttner schrieb schon Anfang des 20. Jahrhunderts: „Früher waren diese kleinen, köstlichen Vierländer Erdbeeren außerordentlich beliebt, und die alten Hamburger wussten sei sehr zu schätzen. Trotzdem wird heute die echte Vierländer Erdbeere fast gar nicht mehr angebaut.“ Ihr Anbau lohne sich nicht mehr, seit man die neuen großfrüchtigen Sorten habe, „die so unendlich viel mehr an Früchten bringen.“ Man habe für das köstliche Aroma der echten Vierländer auch heute noch Verständnis und bezahle diese edle Sorte gern höher als alle Großfrüchtigen, aber selbst der höhere Preis könne den Anbau nicht mehr lohnend machen. „Sie ist zu anspruchsvoll in der Kultur, und ihre Beeren sind zu klein und leicht.“

Wie es in der, von mir bestimmt nicht perfekt übersetzten plattdeutschen Geschichte erzählt wird, die ich in Schröders spannender Broschüre finde, hat Gärtner Hermann Möller, auch wenn es sich scheinbar nicht mehr lohnt, zwischen Deich und Entwässerungsgraben eine große Fläche für die echte Vierländerin eingeplant. „Im Frühjahr ist es dann auch ein richtiger Staat mit Hermanns Erdbeeren. Sie sind gut durch den Winter gekommen, haben schön geblüht und keinen Frost auf die Mütze bekommen. Sie waren auch ordentlich mit Stroh ausgelegt und dann ging das Pflücken los. Zwei Hilfsleute hat Hermann auch noch eingestellt; zeitweise waren sie mit sechs Leuten am Pflücken. Unter der großen Esche am Graben stapeln sich die vollen Körbe in einer Duftwolke von den süßen Vierländer Erdbeeren. Abends sind es meistens an die 200 Körbe. Der Anhänger wird voll geladen, der Trecker davor gespannt und ab geht es zum Kommissionär. Sonnabends beim Ausbezahlen brachten sie aber doch nicht das, was Hermann Möller sich so gedacht hatte, aber der Kommissionär meint ganz trocken: „Die Masse muss das machen.“ Er erzählt auch noch was von Südfrüchten, die von weit her kommen. Deren Namen keiner behält. Wo einer nicht mal weiß, ob es um den Stein mit der Nuss darin oder um das Fleisch drumherum ginge.

Eine Woche später fährt der Trecker wieder am Deich entlang. Hoch beladen mit 250 Körben. Das war der Rekord! Und was haben sie gebracht? Hermann guckt traurig: „Gar nichts, bloß einen Strich! Das bedeutet, sie waren nicht zu verkaufen. Keiner wollte sie haben, es gibt einfach zuviel. Der Kommissionär muss sogar noch die „Entsorgung“ bezahlen, sagt er.“

Am nächsten Tag hat Hermann Möller seine schönen Erdbeeren untergepflügt. Er will sich nicht mehr darüber ärgern.“

„Die Erdbeere ist heute nichts Besonderes mehr. Oder doch?“. So fragt sich und uns Torkild Hinrichsen, der ehemalige Direktor des Altonaer Museums und dessen Außenstelle Rieckhaus, wo jedes Jahr die Menschen dichtgedrängt auf dem schmalen Kirchwerder Hausdeich zum Erdbeerfest strömen. Hinrichsen hat 2001 zum dritten dieser mittlerweile legendären Fruchtfestivals „Verführung in Rot“ herausgegeben, die Kulturgeschichte einer Frucht aus den Vierlanden. „Wer könnte sich dem Zauber ihres süßen Geschmacks, ihres himmlischen Duftes entziehen, ihrer festlichen roten Farbe“, fragt uns der Kunsthistoriker. Und holt uns dann von der Wolke. Durch weltweiten Handel und Luftfahrt sei die einst sehnsüchtig erwartete erste Frucht des Jahres das ganze Jahr zu erwerben aus jenen Gegenden, wo die Sonne scheint, „wenn wir in monatelangem Grau und der Nässe unserer Winter uns fragen müssen, ob es je wieder hell wird.“ Die Erdbeere aus weiter Ferne beweise: „die Sonne ist nur woanders.“ Und billig seien diese fernen Boten auch beileibe nicht, „ja wir ahnen, wie damals bei uns die ersten Erdbeeren mit Gold aufgewogen wurden, wenngleich anders als damals, das Geld nicht bei den Erzeugern sich häufen dürfte, sondern vor allem für Fracht, Verpackung, Kühlung, Zwischenhandel und anderem aufzuwenden ist, sodass für die Beere selbst nicht viel bleibt, was den faden enttäuschenden Geschmack der prächtig aussehenden, unreif geernteten Früchte teilweise erklärt.“ Und ich möchte an dieser Stelle als Wissenschaftsredakteurin ergänzen, dass schon vor mehreren Jahrzehnten, als ich für die Umweltorganisation Greenpeace eine Studie über Chemie in und auf Obst und Gemüse auswertete, bei der Giftbelastung Importerdbeeren „die Nase ganz weit vorn“ hatten. Damit sie nicht verschimmeln, werden sie mit Fungiziden gespritzt, was das Zeug hält und die Pilzvernichter lassen sich weder abspülen noch abschälen. Kümmert euch lieber um die hiesigen Erzeuger. Oft ist weniger ja viel mehr.

Meine Ernte vom Pachtland in Neuengamme: klein aber sehr fein!

Auch Hinrichsen betont, dass in Norddeutschland bis heute die „Vierländer“ Erdbeere als „unvergesslicher Sorten- und Qualitätsbegriff“ stehe. „Die Kulturerdbeeren waren nicht nur hier gezüchtet worden. Der Anbau hat hier jedoch sehr früh begonnen, seit 1693 nachgewiesen, wie immer jene Beeren ausgesehen haben mögen.“

Bevorzugte Transportmittel waren in Hamburg einst Kähne – auf den Gräben und Kanälen – und Ewer – auf der Stromelbe. Würde ich gerne á la „ancient future“ wieder einführen, weil wir Hamburger*innen doch sehr unter den Stopp-and-Go-Lastwagenkolonnen leiden, die auch uns Fußgänger*innen und Radler*innen stark gefährden.

Der Erfolg der Vierländer Erdbeere erkläre sich, so schreibt Hinrichsen, wie der anderer Vierländer Gartenprodukte, aus der Nähe dieser fruchtbaren Gegend zum unerschöpflichen Kundenpotential der Großstadt Hamburg und der Möglichkeit, auf der Elbe und ihren Nebenarmen, den Kanälen und Gräben ein engmaschiges Verkehrsnetz per Boot und Schiff zu schaffen, das verderbliche Ware erntefrisch auf den Markt brachte“

So ein Ewer ist das geniale Transportmittel für die Unterelbe. Und zwar bei Hoch- und Niedrigwasser. Daher haben sich wunderbarerweise die Leute vom Verein „Uns Ewer“ (https://www.vierlanden-ewer.de/der-vierlaender-ewer.html) drangemacht, so ein schönes und nützliches Original nachzubauen.

Der Verein „Uns Ewer“ schreibt: Für „das das Stromdelta der Hamburger Elbe war er das ideale Fahrzeug. Mit seinem platten Boden hatte er einen geringen Tiefgang und konnte in Tidengewässern gut trockenfallen. Kein Wunder also, dass gerade im Bereich der Niederelbe der Ewer sich als Schiffstyp über mehrere Jahrhunderte halten konnte“

Den damals üblichen Schiffsverkehr auf diversen Elbarmen und all die langgestreckten Flussinseln könnt ihr auf dieser alten Karte studieren.

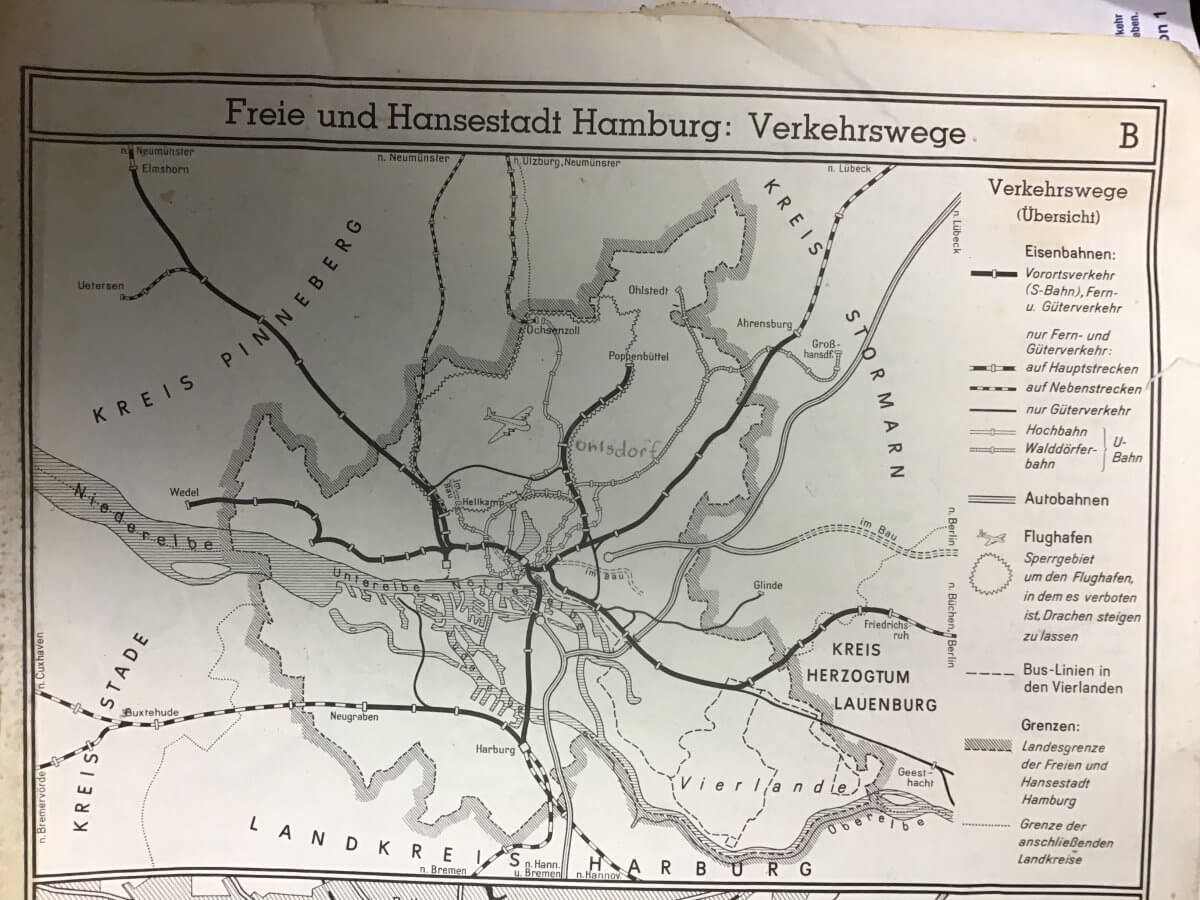

Das Netz der Wasserwege zum Warentransport ist uns leider verloren gegangen. Auf der Abbildung in meinem Schulatlas waren die Autobahnen schon auf dem Siegeszug:

Schulatlas der 1960er, viel Stau war noch im Bau:) und mir fällt dazu gerade der weise Spruch der Berliner Richterin zur Petition „Autofreies Berlin“ ein: „Nur weil etwas so ist, muss es nicht so bleiben“.

Zurück zu den verführerischen Früchtchen. Sie waren, so schreibt Hinrichsen, „auch für die Kleinbauern und Heuerlinge eine Möglichkeit, das eigene oder verfügbare Landstück mit hochwertigem Produkt zu bestellen.“ Auch die schmalen Schläge zwischen den Gräben der Marschlande sind eh nicht unbedingt für industrielle Landwirtschaft auf großer Fläche gemacht, eigentlich auch viel zu schade dafür.

Wir trauern noch ein wenig – aber Achtung, später kommt es zum Ausbruch neuer Ideen! – mit dem Kunsthistoriker: „Längst sind die Zeiten vorbei, als die Ewer aus Neuengamme je bis zu 7000 Körbe mit Erdbeeren die Elbe hinunter zum Markt in Hamburg schipperten.“ ABER, das ist wie bei Asterix, denn ein kleiner Arbeitskreis am Rieck-Haus, der Außenstelle des Altonaer Museums, nimmt sich der fast in Vergessenheit geratenen Vierländer Gartenkultur an, um das alte gärtnerische Wissen für die Nachwelt zu erhalten und aktivieren. Große Freude!

Im Freundeskreis Hof Eggers (https://hof-eggers.de/) nutzen wir je nach Bedarf altes und neues Wissen. Über die Geschichte dieser Ecke habe ich am meisten von Altbauer Georg Eggers gelernt, er hat Überblick, Weitblick und blickt auch weiter in die Zukunft als die meisten seiner Altersgenoss*innen. 2010 schrieb er: „Das ehemalige Gelände der Domäne Riepenburg, der Krauel und die gesamte Ohe bildeten im Mittelalter eine Einheit.“ Das Flurwort Ohe bedeute Erhöhung, Gehölz, Insel und bezeichne oft einen Wald in Einzelbesitz, der in der Regel zu einem Rittergut oder Kloster gehörte. „Die Ohe und der Krauel waren Zubehör der Riepenburg (Pertinenzien). Die Eindeichung und Kolonialisation Kirchwerders und Neuengammes erfolgten von der Riepenburg aus.“

Hof Eggers hat sich in seiner Gesamtanlage und zum Teil sogar in den Gebäuden seit rund 500 Jahren erhalten. Der Turmspeicher wurde um 1535 für die Kornlagerung gebaut, die Bohlenscheune 1631. Im 19. Jahrhundert kamen eine Fachwerkscheune, ein Viehstall hinzu und das Haupthaus mit seiner Fassade in klassizistischem Fachwerk.

Dieser 1548 erstmals urkundlich erwähnte Hufnerhof (Hufner ist die Bezeichnung für Landwirt*innen, der oder die eine Hufe bewirtschaften, womit sowohl die Hofstelle, als auch den Grundbesitz und die Nutzungsrechte an der Allmende (auf der Ohe ein für Vieh- und Holzwirtschaft genutzter Hudewald) gemeint ist) wird seit 1628 von Familie Eggers bewirtschaftet, und wurde bereits 1942 unter Denkmalschutz gestellt.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte die Instandsetzung und schreibt: „Wie es für niedersächsische Hallenhäuser typisch ist, vereint das Gebäude unter seinem Dach bäuerliches Leben und Wirtschaften. Da im Inneren nicht nur Türen und Fenster, sondern auch Herdstelle und Mobiliar weitgehend erhalten sind, lässt sich das geschäftige bäuerliche Treiben des 19. Jahrhunderts gut vorstellen.“

Die Ohe war bis 1926, als die Schleuse Ochsenwerder/Reitbrook fertiggestellt wurde, Deichvorland und konnte überschwemmt werden. Das Wasser habe bei Sturmflut seinen Vorfahren bis knapp vor der Haustür gestanden, berichtet Georg Eggers, seine Familie bewirtschaftet den Hof seit 1628. Die Gebäude auf Hof Eggers stehen ein wenig erhöht auf einer Wurft. Der Rest der Fläche, 2,7 bis 3 Meter über Normalnull gelegen, stand nach einer Sturmflut unter Wasser, wurde gründlich gewässert und mit fruchtbaren Elbsedimenten gedüngt.

Zu jeder Jahreszeit lädt die wirklich wirtliche Crew von Hof Eggers uns Innenstädter*innen ein. Und der Freundeskreis sorgt für frisches Brot und fröhliche Feste.

Mein Highlight auf dem Hoffest ist immer die Vierländer Speeldeel.

Hof Eggers sei eine Ausnahmeerscheinung, schreibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. „Unter den durchweg restgedeckten Dächern der einzigen noch vollständig erhaltenen Vierländer Hofanlage hat sich kein Museum eingenistet, sondern Fledermäuse.“

Die Marsch mit ihren schmalen Feldstücken und Entwässerungsgräben werde von der Bauernfamilie mit großem Aufwand erhalten, weil sich dort viele Tier- und Pflanzenarten heimisch fühlen. „In dieser klassischen Kulturlandschaft gruppiert sich auf einer Wut das Ensemble der fünf Hofgebäude malerisch auf einem unversiegelten Platz, der Nischen für Flora und Fauna bietet.“

So ein naturfreundlich gepflegter Graben bietet Tieren unter anderem Überwinterungsmöglichkeiten, sichert Wasserzu- und -abfluss und auch die Artenvielfalt: auf Hof Eggers leben und gedeihen Ringelnatter, Schwanenblume, Vierfleck-Libelle und Rohrammer.

Auf der Ohe, sie liegt zwischen Krauel, Kirchwerder und Neuengamme an der Gose Elbe, und in den übrigen Vier- und Marschlanden musste mit den Anfängen des Deichbaus im 11. Jahrhundert ein ausgefeiltes Grabensystem angelegt werden, um die dauerhafte Besiedlung zu sichern. Es bietet neben seiner Be- und Entwässerungsfunktion wertvolle Siedlungsräume für Pflanzen und Rückzugsräume für Tiere, die hier Nahrung, Versteck-, Brut-, Bist-, Laich- und Überwinterungsmöglichkeiten finden.

Die Art der Grabenpflege beeinflusst entscheidend die Artenvielfalt. Wir sollten dabei abschnittsweise vorgehen, inselartige Wasserpflanzenbestände aussparen und/oder halbseitig mähen, krauten und räumen. So eine naturerhaltende Grabenpflege ist in den Vier- und Marschlanden leider noch kein Standard. Und es werden weiterhin Gräben zugeschüttet, womit diese Landschaft ihre Vielfalt in vieler Hinsicht einbüßt.

Ihr kriegt hier jetzt nochmal Emberiza schoeniclus, die Rohrammer, denn sie singt so toll, steht auf der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel in Hamburg und braucht zum Überleben Röhricht.

Auch die Insekten kommen hier auf ihre Kosten, in den blühenden breiten Randstreifen. Die sind übrigens überall vorgeschrieben, aber: wo kein/e Kläger*in, da kein/e Richter*in.

Im Hintergrund seht ihr die hohen Bäume, auch die dürfen hier sprießen und wachsen und immer wertvoller werden – auch für uns Menschen sind alte Bäume unverzichtbar! -, sind Wahrzeichen der alten Allmende dort, des von den Landwirt*innen der Ohe ehemals gemeinsam genutzten Hudewaldes.

Local Veg (http://www.localveg.de) baut seit April 2022 auf der Ohe Gemüse an, nach Prinzipien des „biointensiven Anbaus“, der das Ziel hat, mit ökologischen Methoden auf kleinen Flächen maximale Erträge zu erreichen.

Durch permanente Beete, geringe Bodenbearbeitung, ideale Fruchtfolge, Gründüngung und Anreicherung mit Komposterde fördert die kleine Gemüsegärtnerei zudem aktives und gesundes Bodenleben: „Der Boden wird nicht verdichtet, da wir statt schwerer Maschinen effiziente Handgeräte einsetzen.“

So wie oben abgebildet, erzeugen die Gärtnerinnen von Local Vega auf der Ohe nach alter und neuer Tradition exquisites Gemüse. So wie unten abgebildet, sieht der kostbare Marschboden nach „hinreichender“ Verdichtung und Anbau von Kraftfutter für die industrielle Milchwirtschaft aus.

Greift doch lieber zu nach dem Leitsatz „Gesunder Boden – Gesunde Pflanze – Gesunde Lebensmittel“ erzeugtem Gemüse! Selbst wenn ihr denkt, dass wir als einzelne Verbraucher die Macht der Lebensmittelkonzerne, unter der ja auch die Erzeuger*innen stöhnen, nicht brechen können: „Vorwärts und nicht vergessen … die Solidarität“ mit den Erzeuger*innen von lokalem, regionalem Gemüse, das ohne langen Anfahrtsweg und problematischer Plastikverpackung von der Ernte direkt auf den Teller gelangt:

Auch im Grünen Zirkel Vier- und Marschlande (https://gzvm.de) möchten wir altes Wissen nutzen und den nächsten Generationen zum freien Gebrauch überreichen. Deswegen radeln wir jetzt zur Riepenburg:

Zum nach Ritter Riebe benannten Gelände gehört auch Deutschlands erstes Vogelschutzgehölz.

1908 wurde auf dem Riepenburger Gelände das erste Vogelschutzgehölz Deutschlands angelegt. Und 1929 schreibt Schween, der 1888 in Zollenspieker geborene Archäologe, wenn das Grundstück bei der ehemaligen Burg nach Möglichkeit auf Gartenbau und Glaskultur umgestellt werde, „dürfte damit die Riepenburg in die vierte Epoche ihrer Geschichte eintreten.“ Und wir arbeiten nun an der fünften Epoche. Schon vor Jahren fand ich auf Hof Eggers den Flyer „Rettet die Riepenburg!“

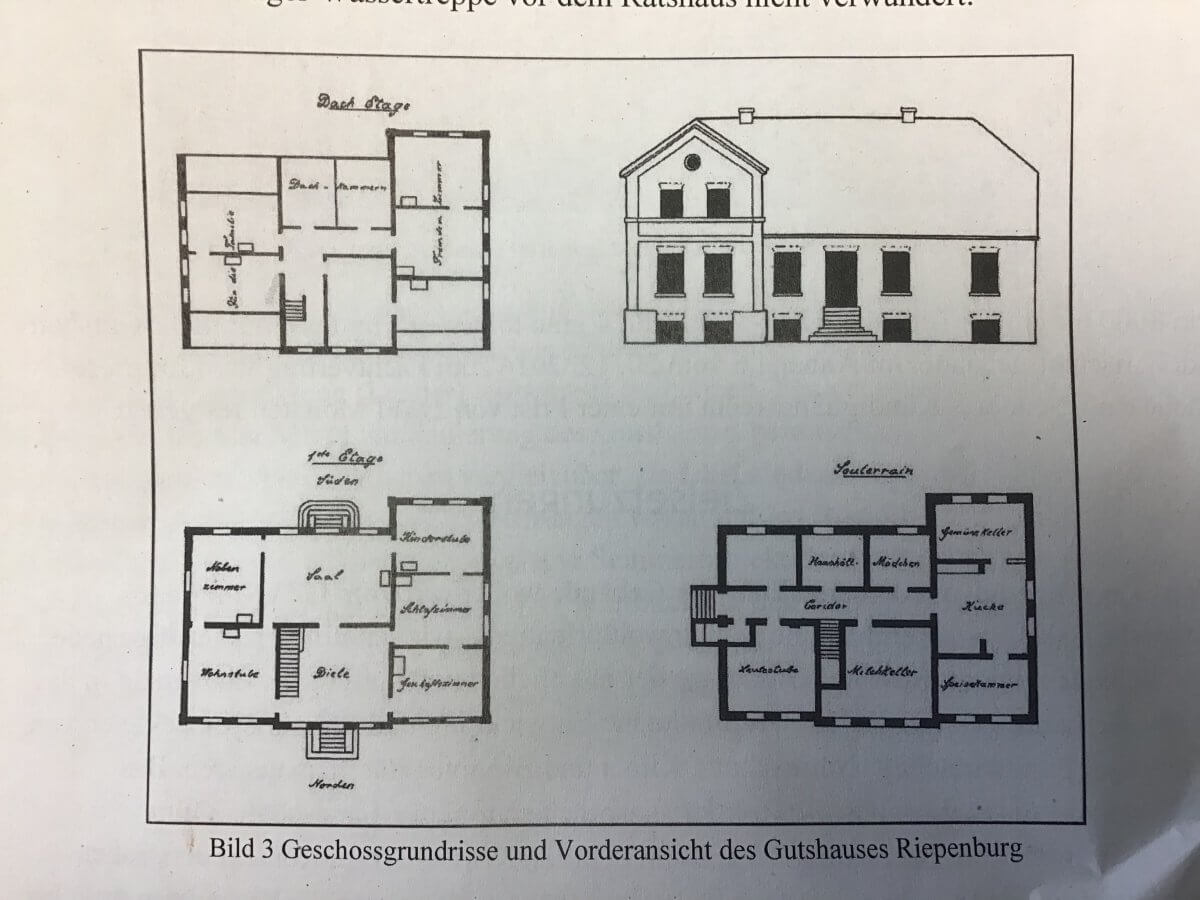

Dort steht noch das rund 170 Jahre alte Verwalterhaus aus vorhergehenden landwirtschaftlichen Epochen. Es wurde zusammen mit dem Rats-Zimmermeister Franz Heinrich Fetterlein vom damaligen Stadtbaumeister Johann Hermann Maack 1853 errichtet. Das zukunftsträchtige Motto des Hamburger Stadtbaumeisters war: „Größtmögliche Solidität, ferner Zweckmäßigkeit, Schönheit und ein mäßiges Kostenerfordernis“. Das entspricht eigentlich genau dem, was „in unseren Kreisen“, dem Grünen Zirkel Vier- und Marschlande und dem Freundeskreis Hof Eggers diskutiert wird. Angestrebt wird eine gemeinwohlorientierte Nutzung, beispielsweise für die nachhaltige und verbrauchernahe Produktion und Nutzung von Lebensmitteln nach dem Motto: „Miteinander lernen, erleben und gestalten“.

Das Gutshaus wurde 1853 zusammen mit dem Rats-Zimmermeister Franz Heinrich Fetterlein vom damaligen Stadtbaumeister Johann Hermann Maack errichtet. Die Stadt Hamburg ist Eigentümerin des Geländes und Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht.

Da steckt eine ellenlange Story dahinter, ich fasse mich kurz, will euch ja nicht verlieren auf dem Weg in die gute gärtnerische Gutshaus-Zukunft. Vorweg ein hilfreiches Zitat von Antje Stokman, Professorin für Landschaftsarchitektur an der HafenCity Universität Hamburg: „Wir müssen uns neu orientieren und sind dazu gezwungen, das, was wir haben, wertzuschätzen und den Blick auf lokale Ressourcen zu richten, die oft in Vergessenheit geraten sind.“ Das kann eine von diesem Haus und den uns Hamburger*innen gehörenden Ländereien drumherum, die 600 Jahre gut dokumentierte Gartenbau- und Landschaftsgeschichte schrieben, wohl schreiben und sagen.

Gutshaus Riepenburg ist seit 2018 nicht mehr bewohnt und das Denkmal verfällt zusehends. Bei der Feier zum zehnten Jubiläum der Jugendbauhütte Hamburg (https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erleben/jugendbauhuetten/die-einzelnen-jugendbauhuetten/jugendbauhuette-hamburg.html) haben wir unter den jungen Handwerker*innen für unsere Vision geworben, die auch damit zu tun hat, in einer neuen alten Gärtnerei mit Absolvent*innen des Freiwilligen Ökologischen Jahres sowie Schüler*innen in einer neuen alten Gärtnerei den Hamburger Gartenbau aus dem Erdbeerblütenschlaf zu erwecken – und die Früchtchen auf dem Ewer bei ablaufend Wasser in die Innenstadt driften zu lassen. Sei dabei!