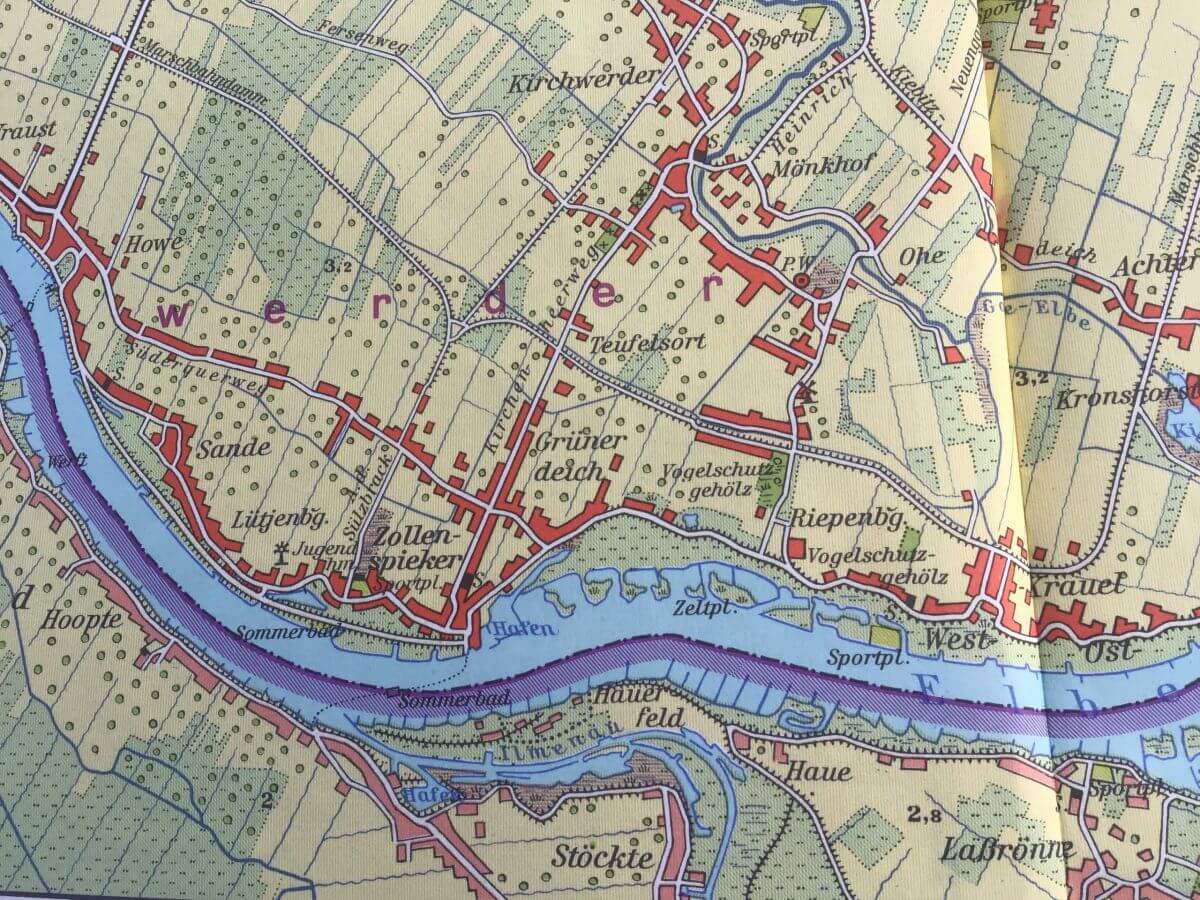

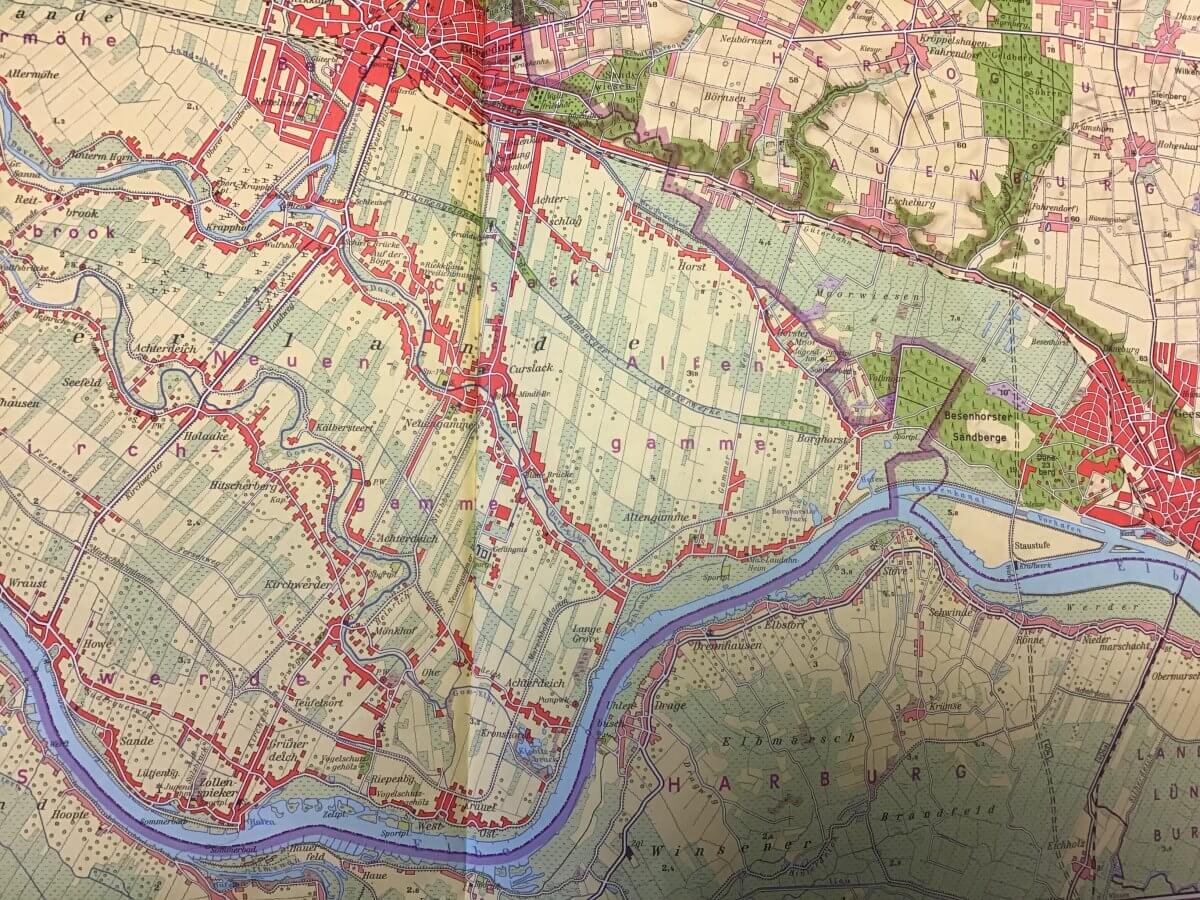

… wo alles vor rund 700 Jahren anfing, weshalb dies kein Newsletter sein kann. Viele alte Geschichten, Döntjes sagen die Einheimischen, beginnen mit der Elbe. Die lebt noch heute: „Tag: 18 Mo/August/HW-Zeit 11:55“, steht im Gezeitenkalender. Dieses handliche Heftchen erstellt Jahr für Jahr das Amt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH. Es wacht über Hochwasser(HW)- und Niedrigwasser(NW)-Zeiten der Deutschen Bucht und ihrer von Ebbe und Flut beeinflussten Flussgebiete an Hamburgs nördlichem Elbufer, auf der hohen Geestkante. Ich komme dran vorbei, wenn ich mit dem Rad von meiner Nachbarschaft – schreib auch gern Hood, weil dieses Wort für die nähere Umgebung und ihre Bewohner*innen sich so gemütlich anhört – im mittlerem Westen der Stadt gen Neuengamme, diese Hood liegt auf der Karte unten etwa zwischen Zollenspieker und Altengamme. Von der opulenten Rückseite des BSH an der Promenade zur Erholung, mit exquisitem Hafenblick, rolle ich knapp hinterm Michel runter ins Urstromtal. Bis zu acht Meter breit, wird es im Norden und Süden von den höher gelegenen Geestgebieten begrenzt. Zwischen diesen Abhängen und der Stromelbe befindet sich unser Schauplatz, die ebene Marsch der Unterelbeniederung, in Teil 1 der Döntjes spielen sie vor allem vorm Deich, direkt an der „Großen Elbe“, wie meine Neuengammer Nachbarin den Badefluss ihrer Kindheit – vorm Bau des Hauptdeiches – nennt.

Hochwasser zu High Noon an einem sonnigen Montag, wenn das keine Einladung ist! Bei Niedrigwasser muss eine nämlich vorm Schwimmen erstmal durch Schlick waten. Auch Matsch oder Sediment genannt, waren diese vom Fluss abgelagerten organischen Teilchen (abgestorbene Algen u.a.) Hauptgegenstand meiner biologischen Diplomarbeit. Die habe ich im Auftrag von „Strom und Hafenbau“ erstellt. Dieses Amt heißt heute HPA (Hamburg Port Authority), wurde schon immer „Hamburgs heimliche Regierung“ genannt und ist Elbvertiefung unter anderem fürs Ausbaggern der Elbe zuständig. Weshalb man sich von Amts wegen für die biologischen Prozesse bei der Entstehung von Schlick im Hamburger Hafen interessierte; weshalb auch die HPA nun die einzige Deponie für den Elbschlick, Feldhofe in Moorfleet, auf fast 60 Meter erhöhen will und eine Verlängerung ihrer Laufzeit bis ins Jahr 2068 beantragt hat.

Ebendieser Schlick schuf vor rund 700 Jahren die gärtnerische und landwirtschaftliche Grundlage für den legendären Reichtum der alten Vier- und Marschländer, und klebt, wenn das Wasser abgelaufen ist, nachhaltig zwischen den Zehen.

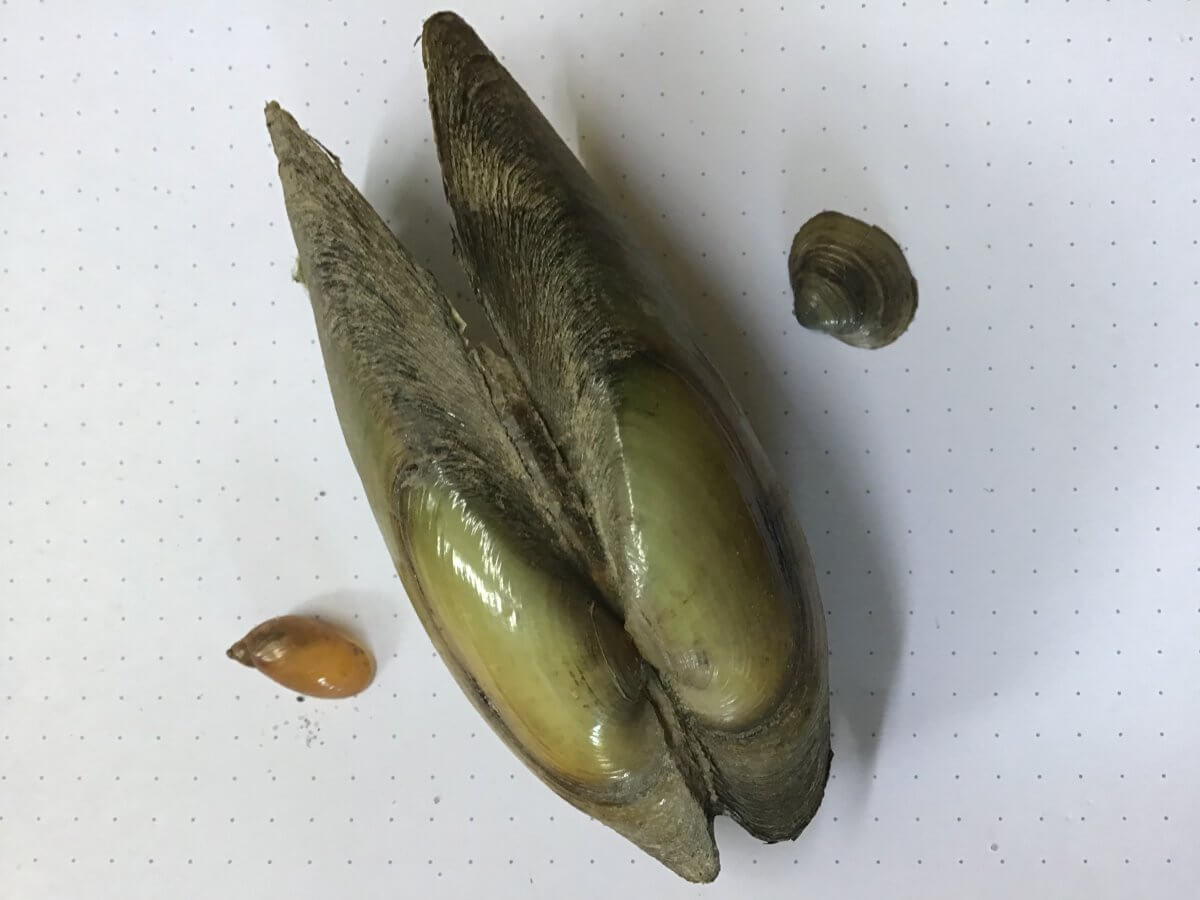

Im Elbschlick, er besteht aus feinen Teilchen, die sich an Stellen mit geringerer Strömung am Grunde des Flusses ablagern, finden Wat- und Wasservögel reiche Nahrung. Hier leben auch Schlammschnecken, Fluss- und Kugelmuscheln (siehe unten). Und Muschelsammeln gehört ja auch zu einem Strandtag.

Trotz des Schlicks, trotz der mit Ebbe und Flut flussauf- oder abwärts getriebenen Schwebstoffe, die ihrem Wasser die schmutzig-graubraune täglich leicht changierende Farbe verleihen, ist die Elbe eigentlich ein „Sandfluss“. Mit Sandstrand.

Geomorpholog*innen nennen die Elbe einen „Sandfluss“, zum einen, weil sie in ihrem Oberlauf ein Sandsteingebirge durchbricht und teilweise abträgt (von dort stammen übrigens die berühmten großen Grabsteine der alteingesessenen Vierländer Familien, sie wurden vom Elbsandsteingebirge hierher geflößt, von dort kamen auf diesem Wege – früher setze man und frau ja klugerweise auf die Wasserwege – die besonders dicken langen Balken für die großen Hallenhäuser); zum anderen, weil sie über Sandablagerungen früherer Zeitalter verläuft.

An so einem naturbelassenen Ufer geht eine bei auflaufendem Wasser über feinen Elbsand mit Genuss in den Fluss. Und die Wassergüte? Da fragt ihr im Prinzip genau die Richtige. Wir alten Fachfrauen sprechen gerne ausschweifend von chemischer Wasserqualität, aber meine jugendliche Antwort war total emotional. Sie entführt uns an ein anderes Gewässer und in die 1970er. Damals arbeitete ich am Vierwaldstätter See als ahnungslose Achtzehnjährige plötzlich eine Hotelküche, stellte für die Anhänger*innen von Maharishi Mahesh Yogi täglich mehrere mehrgängige Mahlzeiten her, rein vegetarisch und vorschriftsmäßig gut gelaunt. Und dann fragt eine der anderen für ein paar Monate in die Schweiz gereisten transzendental Meditierenden mich dort plötzlich, wonach ich mich sehne, wenn ich an Hamburg denke. Sofort überdeckt ein durchdringend süßliches Aroma den Duft der Curries:

Phenol ist eine aromatische organische Verbindung, die in winziger Dosis in verschiedenen Gewürzen und Gemüsen u.a. vorkommt (Tomaten, Majoran, Zimt, Sesam, Chili) und in weit höherer Dosis als Industrie-Chemikalie.

Es war der Geruch der Elbe! Aber wonach roch die Anfang der 1970er? Das Leben wird ja vorwärts ausgeführt und rückwärts analysiert, daher wusste ich das Fachwort erst viel später: Phenol. Diese chemische Verbindung ist übrigens auch in Chili, Tomaten und Sesam enthalten, mal abgesehen von Estragon bis Spargel, Bohnenkraut bis Zimt, allerdings in deutlich geringerer Dosis als damals in der Elbe.

Dazu schreibt Christine Bauer, sie hat in der ehemaligen DDR Wasserwirtschaft studiert und war Mitarbeiterin der Staatlichen Gewässeraufsicht, auf der überhaupt sehr lesenswerten Seite der Böll-Stiftung (boell.de): „Die Elbe führte eine hohe Schmutzfracht und diesen Geruch von Phenol mit sich.“ Zu jener Zeit wurden in der DDR nach ihren Angaben die Abwässer zum großen Teil ungeklärt in die Gewässer geleitet, auch von der Industrie. Phenol war nicht nur dort als Zwischenprodukt besonders zur Herstellung diverser Kunststoffe eine wichtige Industriechemikalie – und ist giftig.

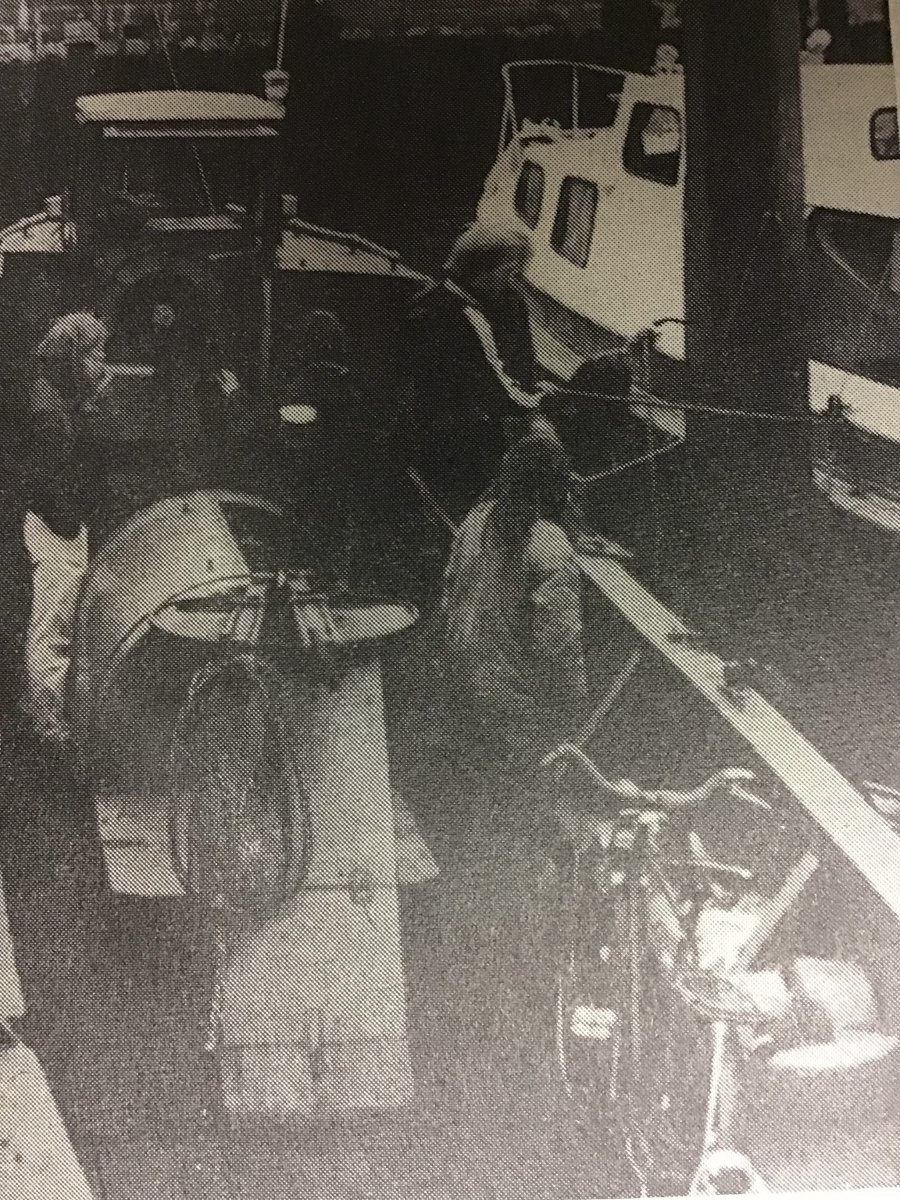

Als die Umweltschutzorganisation Greenpeace im Frühjahr 1990 zum ersten Mal über die nun ehemalige deutsch-deutsche Grenze hinweg elbaufwärts fuhr, zu Wasseruntersuchungen mit dem ehemaligen Löschboot „Beluga“, benannt nach dem weißen Wal, der manchmal in Flüsse einwandert, hatte ich mich mich als chronisch Umweltbewegte nach dem Verlassen des eher statischen „Bürotops“ bei der Umweltbehörde entschieden, anderswo schreibend und sprechend möglichst viel in Sachen Umwelt zu bewegen. Und absolvierte als angehende Journalistin in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (so hieß die Fortbildung) ein Praktikum bei Greenpeace Deutschland. Die Pressestelle im Headquarter der Umweltorganisation nahe der Hamburger Landungsbrücken, in einem abgelegenen Turmzimmer, bekam zu jenem Zeitpunkt weltweite Bedeutung. Es hatte sich quasi auf allen Kontinenten herumgesprochen, dass Greenpeace zum ersten Mal die Verschmutzung der Elbe durch DDR-Betriebe untersuchte. Und alle riefen an – bis auf die Leute von der Beluga, die lagen nämlich dort im (Urstrom-)Tal der Seeligen, wie in der DDR die Gegenden jenseits des mobilen Telefonierens hießen. Und ich war ganz allein, denn die offizielle Greenpeace-Pressesprecherin war durch eine Grippe sprachlos, und bei mir klingelte es auf allen Apparaten, hatte keine Sekunde Zeit, um Hilfe zu holen. „You are on air!“ brüllte mich ein US-Amerikaner an, heißt soviel wie: Was du sagst, wir sofort gesendet. Und ich durfte zwar eigentlich öffentlich gar nicht für Greenpeace sprechen, ging aber á la Oma vor. Da halfen jetzt auch meine jahrzehntelangen Erkenntnisse und Erfahrungen in Sachen Unterelbeindustrialisierung und so. Denn ich musste improvisieren, wusste ja zu jenem Zeitpunkt gar nicht, was meine Kolleg*innen herausgefunden hatten. Der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst ADN, die Bild- und Nachrichtenagentur der DDR, schrieb am 18. April 1990, als das Laborschiff Beluga am Terrassenufer in Dresden Station machte (Foto oben), über die ersten Ergebnisse unter anderem, Greenpeace wolle mit dieser Aktion zugleich nachweisen, dass nicht nur DDR-Betriebe, sondern auch BRD-Firmen an der Elbe-Verschmutzung beteiligt sind. Bundesarchiv, Bild 183-1990-0418-032 / CC-BY-SA 3.0

Mein Weg zur Chemie des Elbwassers war herausfordernd. Wir durften auf dem Mädchengymnasium zwischen sprachlichem und naturwissenschaftlichem Zweig entscheiden. Ich habe eine Zahlenschwäche es mangelt mir an räumlichem Denkvermögen, was das Entziffern und Einprägen chemischer Formeln sehr erschwert, und konnte andererseits auch nach einer Nacht mit pflanzlichen Rauschmitteln über alles Mögliche referieren und Aufsätze schreiben. Zudem war ich scharf auf Freizeit, „vergnügungssüchtig“, wie die Alten sagten. So fiel meine Wahl auf den sprachlichen Zweig.

Entsprechend komplex und kompliziert stellte sich, nachdem ich mich bei der Wahl zwischen Hotellerie (gefiel mir total) und Biologie aufs I Ging verlassen hatte, das mir riet, das große Wasser zu überqueren – wobei ich auf Forschungsfahrten auf polaren und tropischen Meeren nicht spekuliert hatte, echt nicht! – mir dann das Bio-Grundstudium voll Physik und Chemie dar. An spontane Erfolge ohne Hausaufgaben oder gar Büffeln gewohnt, waren und blieben mir chemische Formeln böhmische Dörfer. Nachdem die Prüfer meinen Entwurf eines Zuckermoleküls als „originell“ bezeichnet hatten, saß ich im Chemischen Institut der Uni Hamburg und habe bitterlich geweint.

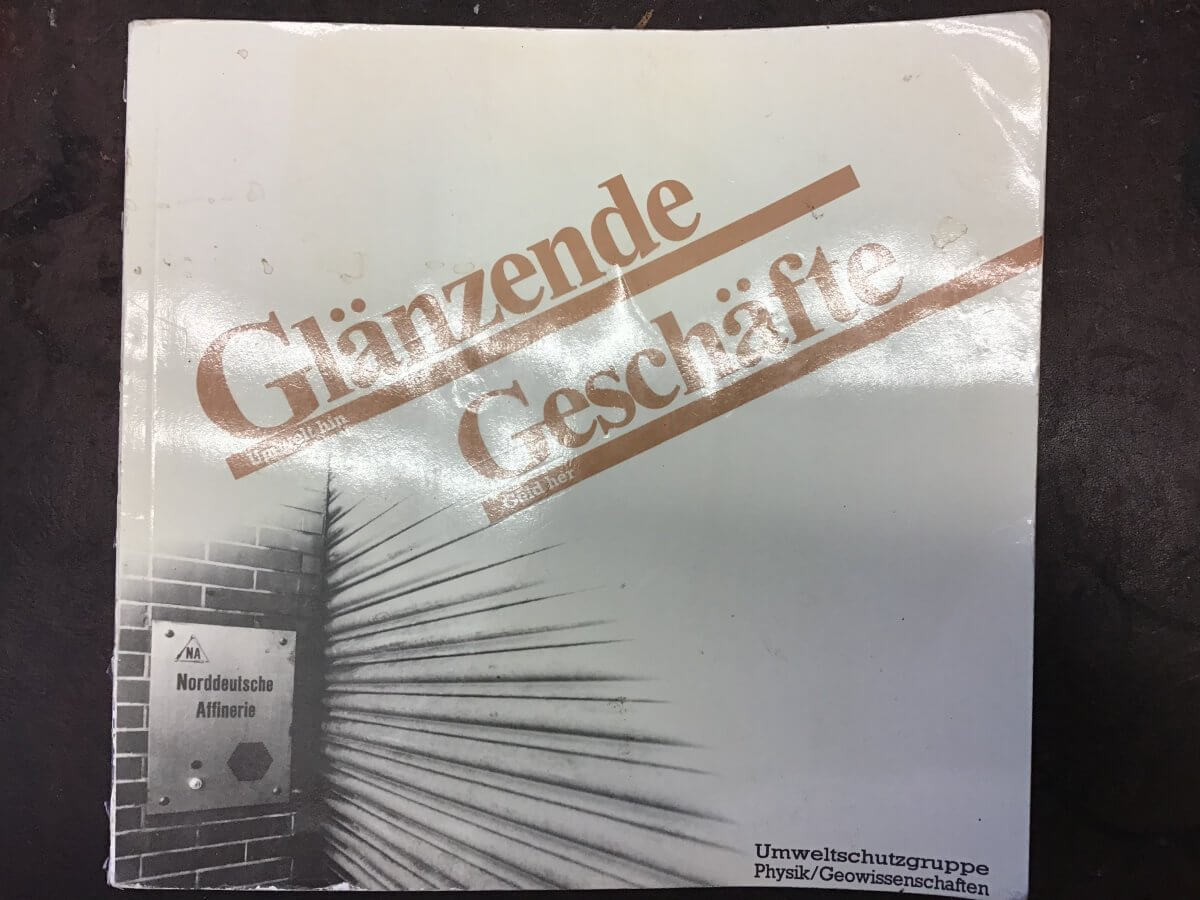

Meinen Törn zur Chemie hat 1982 auch eine kleine Barkasse namens Elise befördert, die wir mit der Umweltschutzgruppe Physik-Geowissenschaften für unsere Messfahrten zum Nehmen von Schlamm- und Wasserproben erstmal von Lagen von Rost freiklopfen mussten.

Da half nur Engagement. Nein, gebüffelt habe ich auch weiterhin nicht wirklich. Aber ich schloss mich inspirierenden Kreisen und Gruppen an, wie der studentischen Arbeitsgruppe gegen Unterelbeindustrialisierung und dem Förderkreis Rettet die Elbe (https://www.rettet-die-elbe.de/4kapitel/portrait_affi_de.php) und der Umweltschutzgruppe Physik/Geowissenschaften. Letztere bestätigte durch ein umfangreiches Messprogramm auf Schwermetalle in Hamburg, was die ADN zehn Jahre später meldete, als Greenpeace mit der Beluga elbaufwärts gefahren war, dass nämlich BRD-Konzerne maßgeblich zur Verschmutzung der Elbe und ihrer Umgebung beitrugen.

Wir berichteten damals in der Broschüre „Glänzende Geschäfte“ über die Einleitungen der „Affi“ – so nannten wir die Norddeutsche Affinerie, heute heißt der Konzern Aurubis. – in den Müggenburger Kanal (dort war soviel „Heavy Metal“ im Schlick, dass wir vorschlugen, Claims abzustecken) und über die gesundheitsschädliche Anreicherung von Schwermetallstäuben der riesigen Hütte in den Böden der Vier- und Marschlande. „Cadmium bringt Aale um – oder Die Elbfischer merken´s zuerst“, das war der Titel einer Dokumentation vom Medienpädagogik Zentrum Hamburg e.V. und Michael Rabe im Jahr 1980. Die Macher*innen schreiben: „Die Unterelbe – einst einer der fischreichsten Flüsse Europas, wurde in den 1970er Jahren zum Industrierevier ausgebaut. Um 1920 fanden mehr als 1200 hauptberufliche Fischer auf der Elbe ihr Auskommen. Anfang der 80er-Jahre waren es nur noch einige wenige.“ Der Film begleitet Elbfischer Heinz Westmann, der täglich erlebte, welche Folgen die rücksichtslose Industrialisierung der Unterelbe für seine Arbeit und die Natur hatte – ihr Fang war dermaßen mit Schadstoffen belastet, dass sie die Elbfische nicht mehr vermarkten durften – und zeigt den Kampf der Elbfischer um ihre Existenz. Ende der 1970er-Jahre blockierten sie mit ihren Kuttern die Elbe, 1979 veranstalteten sie zusammen mit uns Umweltschützer*innen, u.a. vom Verein „Rettet die Elbe“ das erste Altenwerder Fischerfest, Tausende kamen.

Studentische Probenahme 1982 an der „leckenden“, wenig leckeren Spundwand der Norddeutschen Affinerie (heute Aurubis), dort wo die Elbe durch die Hafenkanäle strömt und die Belastungen entweder Richtung Schlick versanken oder als schwermetallhaltige Schwebstoffe elbabwärts gen Nordsee transportiert wurden. Und ich erwarb profunde Kenntnisse der Elb-Chemie.

Und alte Umweltschützer wie Klaus Baumgardt vermuten, dass es weiterhin nicht schadet, wenn wir ein Auge oder andere Sinne darauf richten, wie mit unser aller Wasser, Boden und Luft umgegangen wird.

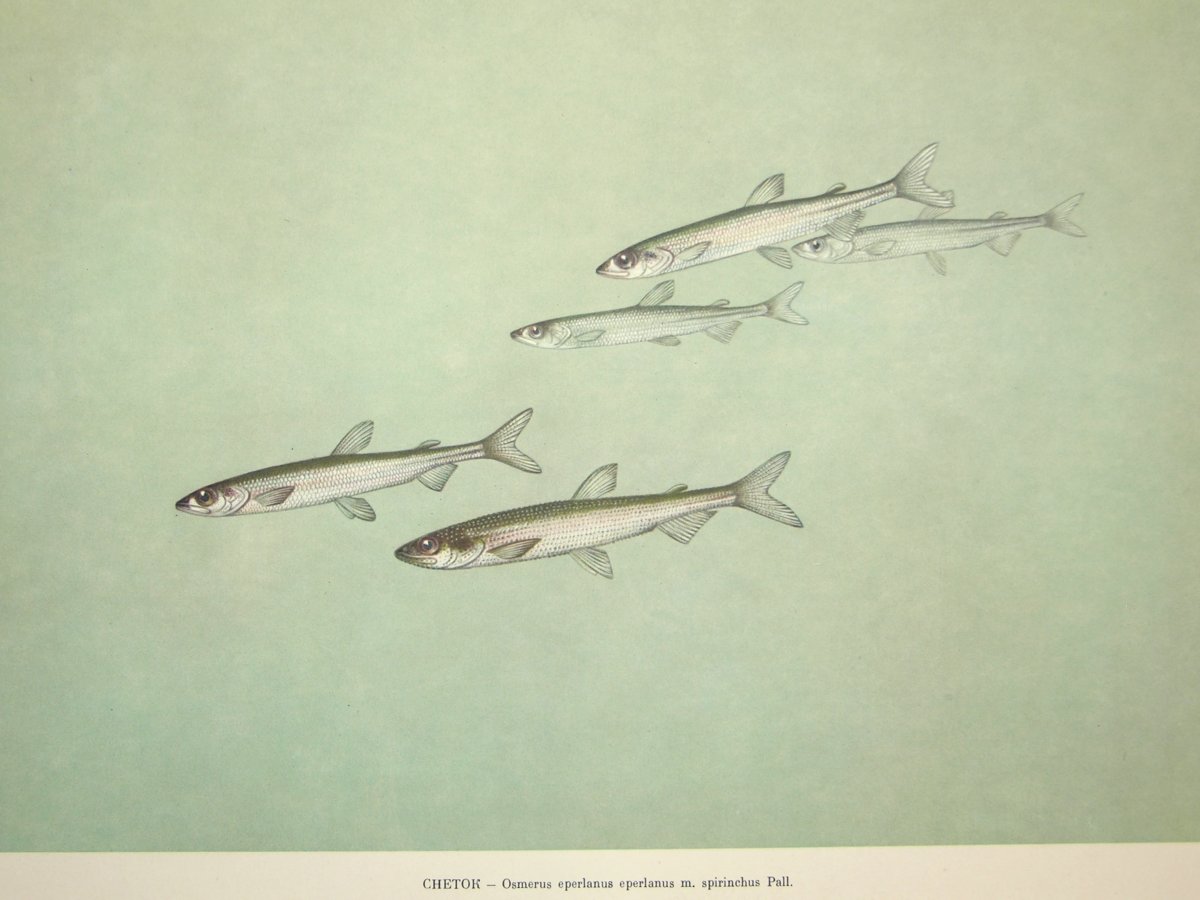

Dazu gibt es leider sehr schlechte Nachrichten: Wissenschaftler*innen des Leibniz-Institutes für die Analyse des Biodiversitätswandels in Hamburg und von der Universität Hamburg haben in einer Langzeitstudie über 40 Jahre festgestellt, dass die mittlere Fischdichte im Elbe-Ästuar – dem langgestrickten Mündungstrichter des Flusses, der den Gezeiten ausgesetzt ist, auch Tide-Elbe genannt – auf ein Allzeit-Tief gesunken ist. Verglichen mit den Daten von 2010 sank sie um mehr als 90 Prozent. Diese drastische Abnahme geht vor allem auf die Schlüsselart Osmerus eperlanus, den Stint, zurück.

Stinte auf dem Trockenen, insgesamt ging es diesen Schwarm- und Wanderfischen, die im April bis Mai in den Unterlauf der Flüsse dringen, um dort zu laichen, in den oben abgebildeten Zeiten wohl wesentlich besser. Sie sind mit den Lachsen verwandt, das erkennt die Kennerin an der dicken Hautfalte zwischen Rücken- und Schwanzflosse, Fettflosse genannt.

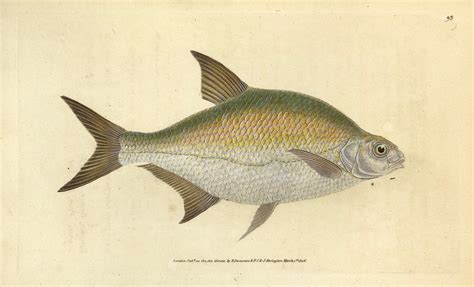

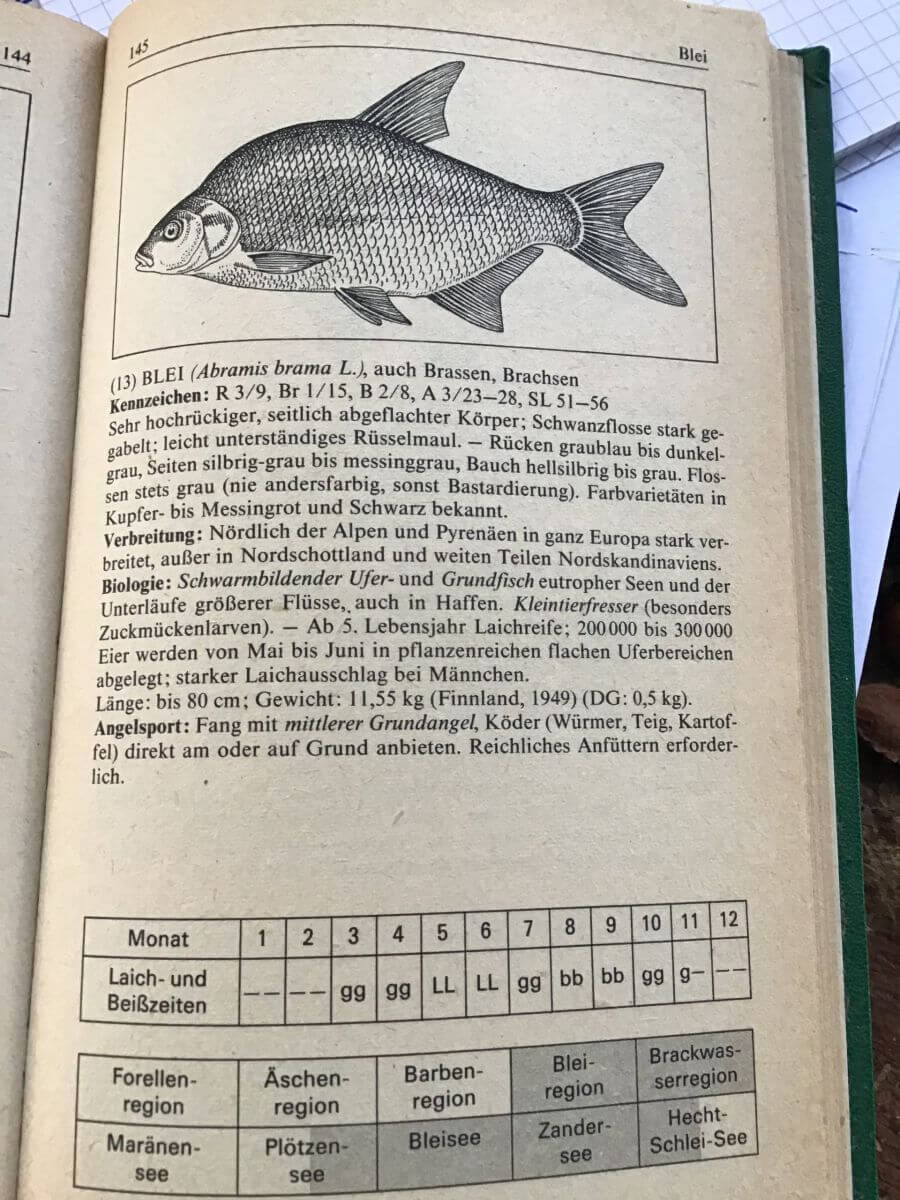

Osmerus eperlanus, der Stint wird in der Regel nicht länger als 20 Zentimeter, hat einen gurkenartigen Geruch, und in meinem „Muus-Dahlström“, wie wir unser Fischbestimmungsbuch liebevoll nannten, von 1978 steht: „Findet Verwendung als Viehfutter, bei der Trangewinnung und in unbedeutendem Maße als Speisefisch.“ Ich hingegen stehe enorm auf mit grobem Roggenschrot panierten, gebratenen Stint, wie er zum Beispiel im Hamburger Landhaus Voigt aufgetischt wurde. Die Meeresschützerin Elisabeth Mann-Borghese hat mich beim Interview auf der Insel Helgoland schon Anfang der 1990er darauf vorbereitet, dass wir wohl die letzte Generation seien, die wilden Fisch essen könne. Ich koche vor Wut. Und schreibe weiter: Das BLV Bestimmungsbuch Süßwasserfische (Text von B. J. Muus, Illustrationen von P. Dahlström) vermerkt, die Stärke der Stintschwärme sei nicht jedes Jahr die gleiche; mehr oder weniger günstige Umweltbedingungen während der Laichzeit dürften vor allem die Ursache dafür sein. Die Fische kleben in den flachen Süßwasserwatten des Ästuars bis zu 40.000 Eier pro Exemplar an Wasserpflanzen und Sandkörner. Für die Vermehrung brauchen sie also diese Kinderstuben in der Tideelbe. Und genau jene Bereiche seien, so schreiben die Hamburger Forscher*innen nachdem die Fischbestände im Fluss sich um 2010 herum dank verbesserter Wasserqualität erholt hatten, durch menschliche Eingriffe stark beeinträchtigt worden. Das umstrittene fortgesetzte Ausbaggern wirbelt Sediment auf und führt zu höheren Schwebstoffgehalten. Das halten die Wissenschaftler*innen für eine der wesentlichen Ursachen dieses drastischen Rückganges. Der betrifft auch die Finte, Alosa fallax; den Kaulbarsch, Gymnocephalus cernua; den Brassen, Abramis brama. Fangen wir mit diesem hochrückigen Tier mit der rüsselartig verlängerbaren Schnauze an. Es braucht zum Ablaichen flache, pflanzenbestandene Uferstellen, wie sie in der Tide-Elbe immer knapper werden.

Brassen wird dieser Fisch mit dem hohen Rücken und dem wie ein Rüssel vorstreckbaren Mund hierzulande meist genannt, manchmal auch Blei oder Brachsen, sein wissenschaftlicher Name ist Abramis brama.

Der Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) ist relativ unempfindlich gegenüber Wasserverschmutzung, bevorzugt aber sandigen Grund; und leidet wohlmöglich auch unter den durchs Ausbaggern aufgewirbelten Sedimenten. Werden solche Schwebstoffe im Wasser biologisch zersetzt, verbraucht dieser Vorgang Sauerstoff. Und auch Sauerstoffmangel setzt den Elbfischen zu.

Insgesamt, so heißt es in der im Juli 2025 erschienenen Veröffentlichung, gebe diese Langzeituntersuchung Einsicht in die erheblichen Auswirkungen menschlicher Eingriffe im Elbe-Ästuar, die, so sei absehbar, auch zu weiterer Belastung führen würden. Eine Ursache für den dramatischen Rückgang der Elbfische sind demnach durch ständiges Ausbaggern entstehende Schwebstoffe, die sich als Schlick absetzen, flache Uferbereiche zerstören und unter anderem die Nahrungssuche für Jungfische erschweren würden.

Die für die Elbvertiefungen zuständige Hamburg Port Authority (HPA) wollte sich laut NDR nicht zu der Studie äußern, verweist online aber darauf, dass man negative Folgen „weitestgehend vermieden“ und Baggermengen minimiert habe. Allerdings fällt weiterhin jede Menge Hafenschlick an, in dem sich auch in früheren Zeiten angereicherte Schadstoffe befinden. Die HPA lagert ihn auf einer Deponie in Moorfleet, Feldhofe. Und hat eine Verlängerung der Laufzeit bis 2068 und eine Erhöhung auf 56 Meter für das Deponieren von 7,3 Millionen Tonnen entwässertem Hafenschlick beantragt.

Und es wird immer wieder auf sogenannte Ausgleichsmaßnahmen verwiesen, daher möchte ich hier den Biologen Uwe Westphal zitieren mit seinem Kommentar zum „Ausgleich“ des Betonierens von Europas größtem Süßwasserwatt (die riesige Koalition dagegen reichte über viele Bevölkerungsgruppen und Hamburger Stadtteile hinweg, von Blankenese bis Zollenspieker, von der Villenbesitzerin bis zum Obstbauern, und wir hatten hernach den Eindruck, dass nicht nur Hamburgs Natur, sondern auch die hiesige Demokratie einen schweren Schaden erlitten hat): Unbefriedigend, um nicht zu sagen aberwitzig, sei bis heute die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die Zerstörung von Teilen des Mühlenberger Lochs, für die drei teilweise weit voneinander entfernte Gebiete vorgesehen waren, schreibt Westphal. „Dabei sollte unter anderem die Haseldorfer Marsch, ebenfalls ein Vogelschutz- und FFH-Gebiet, so umgestaltet werden, dass die dortigen Arten und Lebensräume stark beeinträchtigt worden wären. Das Verwaltungsgericht erklärte die geplante Maßnahme daher für rechtswidrig. Die Realisierung des Ausgleichskonzeptes in der „Hörner Au“ steht völlig in den Sternen, da die Flächen bisher landwirtschaftlich genutzt werden und gar nicht zum Erwerb stehen.“ Als Ersatzflächen vom Reißbrett, die die Natur nicht annimmt, kritisiert er auch die Maßnahmen auf der Elbinsel Hahnhöfersand. Dort wurden rund um die Frauen-Justizvollzugsanstalt zwei getrennte Teilflächen abgebaggert und zur Elbe hin geöffnet, damit sich Watt bilden soll. „Tatsächlich entsteht hier aber weitgehend ein Weidendickicht – eher ein Ersatz für die 12.000 Bäume, die für das geplante Watt gerodet worden waren. Dabei sollten sich jetzt genau 1007 Löffelenten am Hahnhöfersand tummeln. Beherbergte das Mühlenberger Loch doch rein rechnerisch 9,5 Enten je Hektar und das macht nach Planerlogik auf 106 Hektar Neufläche eben genau 1007 Stück. Dummerweise haben sich die Löffelenten daran nicht gehalten. Maximal 35 der seltenen Vögel wurden bisher am Hahnhöfersand gesichtet.“

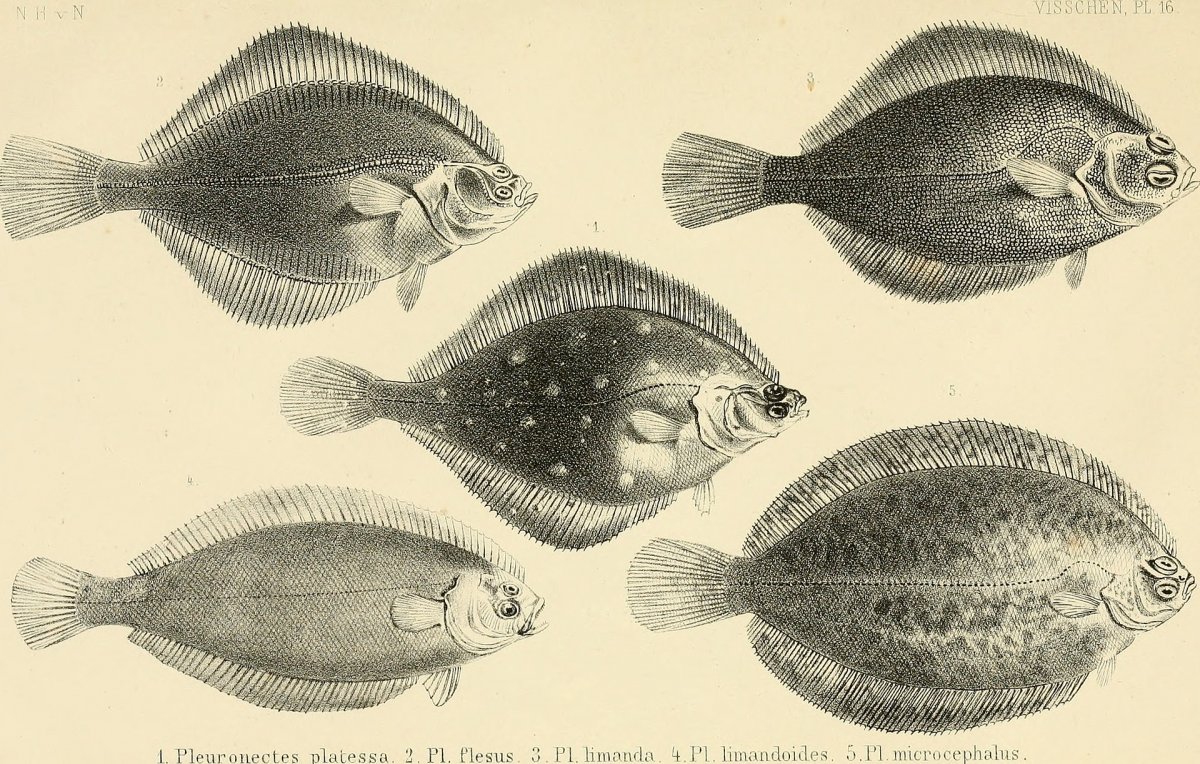

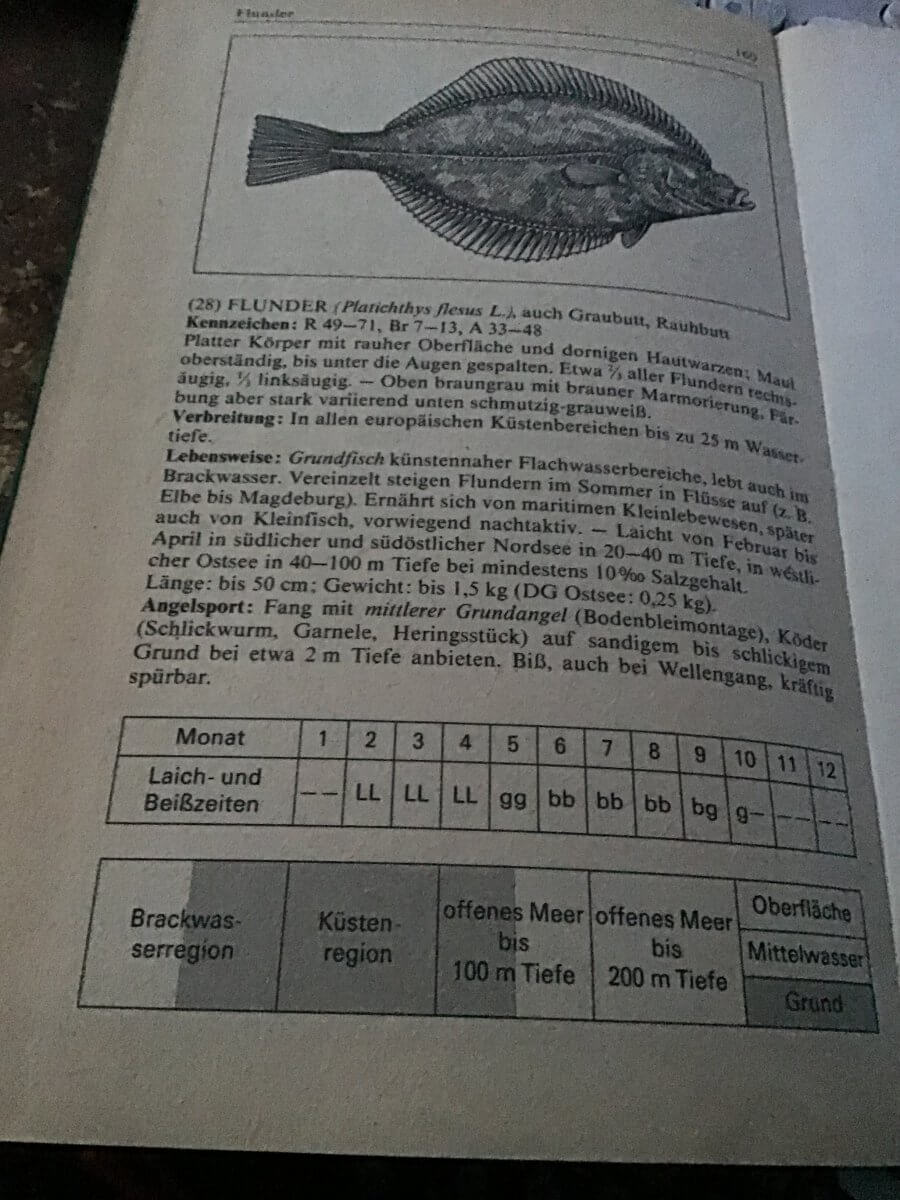

Mit einem, der sich noch gut an die Zeiten erinnern konnte, als das Mühlenberger Loch die „Brutstätte der Elbe“ war, bin ich 2015 zum Fischen gefahren. Wilfried Kock, geboren auf der Feste Grauerort bei Stade, verkaufte damals auf dem Hamburger Fischmarkt Birnen der Sorte Clapps Liebling, rosafarbene Moorkartoffeln, zwei Sorten Pflaumen und diverse Apfelsorten, Räucherfisch nur auf Anfrage, und bezeichnete sich zu Recht als den letzten Fischer auf dem Fischmarkt. Aus dem Mühlenberger Loch hat er früher Netze voller junger Elbbutte gezogen – und wieder reingeworfen. Die Elbbutte gehören zu den Plattfischen, das sind die, bei denen im Laufe der Entwicklung ein Auge über den Kopf auf die andere Seite wandert -, aber nicht zu deren Hauptgruppe der Butte, sondern zur Schollen-Gruppe. Sowas mussten wir lernen. Der Elbbutt ist nämlich eine Flunder. Von der weiß ich das eine oder andere Lied zu singen, war ich doch viele Tage lang auf Fischereiforschungsfahrt ausschließlich auf „Schrubber“, wie die Helgoländer Fischer Platichthys flesus wegen ihrer rauen Körperoberfläche nennen. Auch die Flundern haben in der Elbe enorm abgenommen.

Da habt ihr sie die platten Fische: Oben links die Flunder alias Elbbutt; oben rechts die Kliesche; in der Mitte die Scholle; unten links die Doggerscharbe; unten rechts die Limande.

Der NABU (https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/fluesse/elbe/16754.html) klagt gegen die geplante 9. Vertiefung der Unter- und Außenelbe: „Vor rund 200 Jahren bot das Flussmündungsgebiet der fischreichen Elbe zwischen Hamburg und dem schleswig-holsteinischen Wattenmeer eine malerische Kulisse. Kleine flache Lastkähne, Fischerboote und Handelsschiffe mit imposanten Segeln und wenig Tiefgang befuhren Deutschlands zweitlängsten Fluss. An den Elbufern erstreckten sich vielfältige Auen und bis zum Horizont sattes, vogelreiches Grünland, das bei Sturmfluten weitläufig überschwemmt werden konnte. Der Fluss war gesund, flach und hatte Raum.“ Seither habe sich viel verändert. „War die Elbe um 1800 noch rund zwei Meter tief, wurde sie in den vergangenen beiden Jahrhunderten bereits acht Mal vertieft – letztmals 1999 auf nun rund 15 Meter.“ Durch eine eng am Flussbett verlaufende Deichlinie und zahlreiche unnatürliche Vertiefungen seien viele der tidebeeinflussten, sensiblen Lebensräume europäischer Flussmündungen mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna in einem ökologisch schlechten Zustand.

Wir protestieren, wann und wo wir können, setzen uns dafür ein, dass mit der Tide-Elbe so umgegangen wird, wie es internationale Regelungen vorschreiben, schreiben, flüstern, pöbeln, je nach Fasson und lernen von der Ökologie: die fruchtbarsten Lebensräume liegen dort, wo zwei unterschiedliche Systeme aufeinander treffen, zum Beispiel ein von der Tide beeinflusster Strom auf unverbaute Uferbereiche. Und wir brauchen jetzt unbedingt mal was Schönes zur Abwechslung!

„Hier in der Elbe gibt es alle Fische“, so sagt der Angler in Neuengamme.

Zum Stör zeige ich euch nur die Leckerei, die uns entgeht, u.a. durch Maßnahmen zur Uferbefestigung und die Beseitigung von Kiesbänken – einer meiner derzeitiger Lieblingsautoren, Klaus Dörre, schreibt vom Zwang zu immer neuen Landnahmen, der im Kapitalismus als Strukturprinzip angelegt sei, ich nenne das jetzt mal Flussnahme, neuer Name für eine alte Sache, dem Stör hat es schon im 19. Jahrhundert den Lebensraum gekostet.

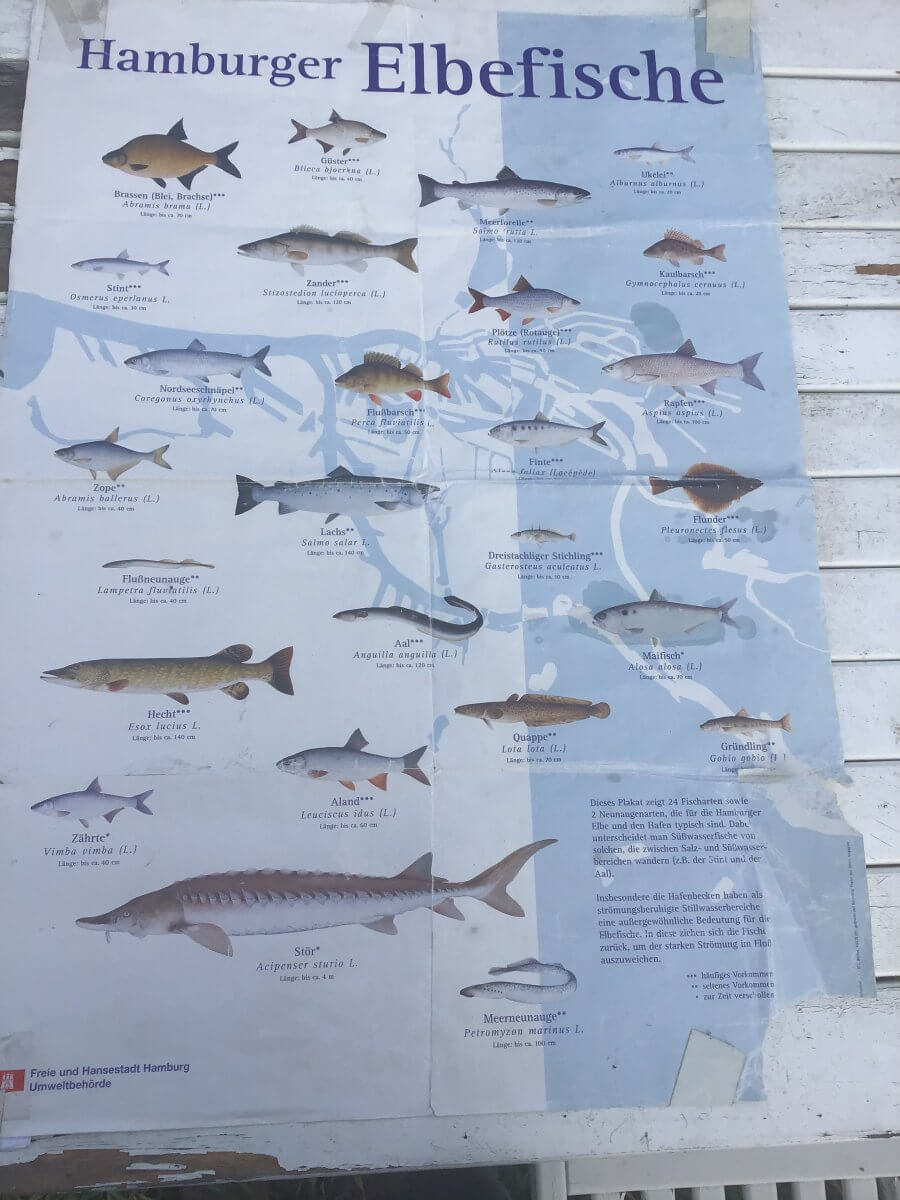

Alle Fische? Als eifriges Mitglied der AGUI (Arbeitsgruppe gegen Unterelbeindustrialisierung, sie traf sich im Zoologischen Institut der Hamburger Universität und die Zoolog*innen hielten uns in Sachen Fischkrankheiten, z.B. Blumenkohlgeschür beim Aal, aufs Ekligste auf dem Laufenden, aber wir wollten uns ja den erfreulicheren Aspekten der Tierwelt zuwenden) hatte ich drauf, dass die Elbe einst einer der fischreichsten Flüsse Europas war. Von den für die Hamburger Elbe typischen 24 Fisch- und zwei Neunaugenarten galten drei als verschollen, als ich Ende der 1980er bei der Hamburger Umweltbehörde arbeitete, zuständig für die Erstellung eines allgemeinverständlichen Gewässergüteberichtes: Maifisch, Stör und Zährte.

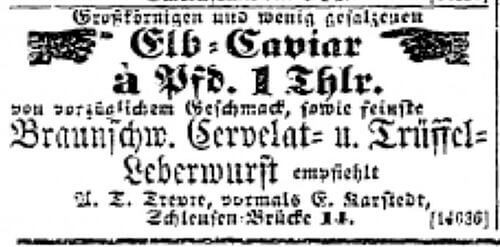

Werbung für Elb-Kaviar von 1857

Der Maifisch war einer der Wanderfische, ein anadromer, wanderte aus der Nordsee zur Laichablage in die Elbe, war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Speisefisch und verschwand durch die Errichtung von Staustufen und die Wasserverschmutzung nach 1890 aus den Flüssen. Ist bisher, soweit ich weiß, noch nicht wieder aufgetaucht, aber die Zährte scheint wieder da zu sein, in der Hamburger Elbe. (Unter meinen neueren antiquarischen Bücherfunden – ich kann einfach an keinem einzigen Straßen-Bücherschrank vorbei radeln – ist ein grünes Buch des Sportverlages in Ostberlin von 1985 namens „Wir angeln“. Es stammt aus der Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt, wo es 1997 zum letzten Mal ausgeliehen wurde und ich konsultiere es gerade wegen der Gerätezusammenstellung, angeltaktischer Grundfragen, Wurftechnik und heimische Fische, es wird sich um jene der Oder handeln. Die Zährte ist nicht dabei.)

Auf meinem alten Plakat ist für den Aal noch „häufiges Vorkommen“ eingetragen und für die Zährte „zur Zeit verschollen“. Seither haben sich die Wasserqualität und die Aufstiegsmöglichkeiten (Fischtreppen) für die Wanderfische verbessert, aber der Aal ist bedroht.

Unser Angler steht – nach der Fließgewässereinteilung der Fischereibiolog*innen nach dem Hauptnutzfisch, die ich zu dieser Gelegenheit wiederhole – in der in der Blei- bzw. Brachsenregion. Abramis brama heißt der für die Vier- und Marschlande „zuständige“ Nutzfisch oder Blei, Brachse, Brassen, wird bis zu 70 Zentimeter lang, und damit ihr euch ein Bild machen könnt von diesem „Kleintierfresser“, wie er in „Wir angeln“ genannt wird, gibt es jetzt ein bräunliches Foto daraus:

Ansonsten hat der Mann nicht Latein vertellt, sondern fast recht mit seiner Ansage, es gebe vor Neuengamme „alle Fische“, denn dieser Teil des Unterlaufes ist die artenreichste Fischregion. Er sagt, sie würden dort auch Schollen angeln. Der lateinische Name ist Pleuronectes platessa, das begehrte Meerestier wird auch als Goldbutt betrieben, aber dass es in der Hamburger Elbe vorkommt, ist wohl wirklich Anglerlatein. Oder eine Verwechslung. Denn die Flunder, Pleuronectes flesus, könnte es tatsächlich bis Neuengamme schaffen. Wir konsultieren hier nochmal den Leitfaden für Anfänger und fortgeschrittene Angler des Sportverlages Berlin:

Und siehe da, die Flunder, von der Scholle gut durch ihre raue Körperoberfläche, der sie auch den Beinamen Schrubber verdankt, schwimmt im Sommer vereinzelt elbaufwärts sogar bis Magdeburg.

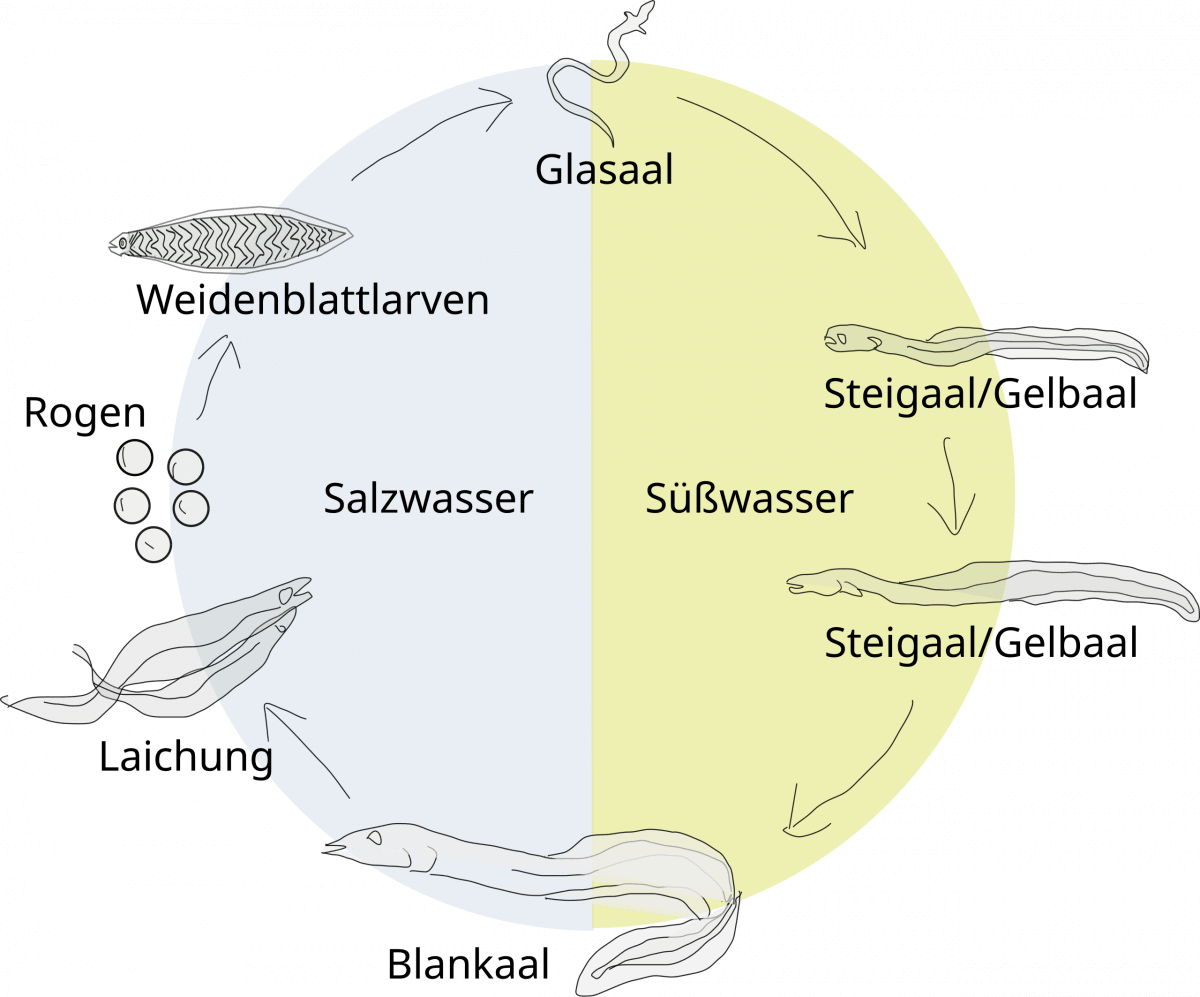

Beim Aal wird es nun wieder traurig… Zum Hintergrund schreibt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): „Das Leben der Europäischen Aale fasziniert. Zweimal durchqueren sie den Nordatlantik und wandern zwischen Salz- und Süßwasser. Die winzigen und transparenten Larven werden in der Sargassosee, östlich von Florida, geboren. In Europas Küstengewässern, Flüssen und Seen wachsen sie heran. Zur Fortpflanzung schwimmen sie zurück in die Sargassosee. Nach dem Paaren, das den Fortbestand ihrer Art sichert, sterben sie dort, wo sie geboren wurden. Niemand hat die Fortpflanzung der Aale je beobachtet.“

Die in der Sargassosee (im Atlantik, östlich von Florida, bei den Bahamas) geschlüpften Weidenblattlarven des Europäischen Aals brauchen drei Jahre, um von dort an die europäischen Küsten zu gelangen. Sie werden nicht vom Golfstrom getragen, wie ich es noch im Studium gelernt habe, sondern schwimmen aktiv. Etwa 100 Kilometer vorm Ziel verwandeln sie sich in die etwa sieben Zentimeter langen Glasaale, die wiederum, während sie flussaufwärts schwimmen, zu den sogenannten Gelb- oder Steigaalen werden. Bis die Aale dann in einem europäischen Binnengewässer geschlechtsreif werden, dauert es bei den Weibchen zwölf bis fünfzehn, bei den männlichen Fischen sechs bis neun Jahre. Dann wandern die Aale dahin zurück, wo sie geschlüpft sind, legen ohne Nahrungsaufnahme bis zu 5000 Kilometer zurück – das ist der Grund für ihre von Konsument*innen geschätzten Fettreserven – verwandeln sich ein letztes Mal, in sogenannte Blankaale, pflanzen sich nur einmal im Leben fort. Wenn das für Freizeitfischer und auch Konsument*innen kein Grund ist angesichts der Bedrohung dieser wundervollen Art, Finger davon zu lassen… Salvor Gissurardottir.

Weiter erläutert der BUND in seiner Pressemitteilung: „Etwa 96 Prozent der Europäischen Aale auf dem Markt stammen aus Aquakulturen. Doch wer glaubt, dies schütze die bedrohten Aale in der Wildnis, irrt. Aale lassen sich nicht in Gefangenschaft züchten. Die Aquakulturen fangen wilde Glasaalen für den Besatz. Es ist keine Zucht, sondern Mast. Auch der Aalbesatz in Flüssen und Seen hängt vollständig vom Fang wilder Glasaale ab. Beim Fang und Transport sterben viele, da sie in diesem Stadium extrem verletzlich sind. Ob der Aalbesatz zur Erholung der Aale beiträgt, ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Dennoch finanziert die EU den Aalbesatz als angebliche „Artenschutzmaßnahme“ mit Steuergeldern. In Deutschland fing die kommerzielle Fischerei 2022 insgesamt 208 Tonnen Gelb- und Blankaale (Platz 3 hinter den Niederlanden und Frankreich). Die Freizeitfischerei fing 275 Tonnen und belegt damit Platz 1 in der EU.“

Zum Vordergrund schreibe ich, dass Anguillla anguilla einst zu den häufigsten Süßwasserfischen zählte. Nun möchte ich die Forderung des BUND nach einem Fangverbot unterstützen, denn es kommt nur noch ein Prozent der ursprünglichen Menge an Glasaalen in der Nordsee an, die Population ist bedroht und ich gebe BUND-Fischerei-Expertin Valeska Diemel recht, die sagt, die Fischerei auf eine bedrohte Art könne nie nachhaltig sein, und die Bundesregierung müsse mutig handeln und den Aalfang verbieten.

Und wir „müssen“ jetzt wieder an den Elbstrand, wo noch vielerlei gut gedeiht. Wo eine, wenn sie gut auf die Tipps der alten Vierländerin hört, durchaus baden kann. Und zwar bei auflaufendem Wasser, denn dann reißt es eine nicht mit der Flut stromabwärts. Und zwar am besten dort, wo Buhnen Schutz bieten. Die Zeit nicht lange vor Hochwasser ist auch daher prima, weil dann der Fluss den Sandstrand „erklommen“ hat. Ich schwimme prinzipiell nur dort, wo ich stehen kann, in Ufernähe. Und habe in diesem August ja auch Alfreds Döntje gehört. Er ist als Sohn des Fährmanns in Zollenspieker aufgewachsen und hat sich, wie er mir neulich vertellt hat, als ich seinen Geschenktisch am Norderquerweg ansteuerte, weil ich dort nämlich superschöne Flaschen für meinen Holundersaft sah, mit seinen Freunden und Streichhölzern sowie Kartoffeln fürs Kartoffelfeuer schwimmend über den Fluss bewegt. Ich schätze mal so in den 1960ern. Mein ATLAS FÜR HAMBURGER SCHULEN von 1966 zeigt Alfreds Schwimmrevier noch mit seinen Sommerbädern:

Mein allererstes Bad in der Elbe war quasi ein Arbeitsauftrag. Als Lokal-Redakteurin für Ökologie & Gesundheit bei der taz Hamburg gehörte die Abfrage der Wasserqualität an den offiziellen Elbe-Badestellen zu meinen saisonalen Routine-Aufgaben. Bevor ich fortfahre, folgt jetzt erstmal der SICHERHEITSHINWEIS der Hamburger Feuerwehr, denn anders als in den frühen 1990ern – oder gar zur oben abgebildeten Zeit der „Sommerbäder“ an unserem Strom, gibt es heute im Hamburger Bereich der Elbe keine Badestellen mehr, die nach der Badegewässerrichtlinie von 2006 als solche ausgewiesen sind – offiziell heißt sie „EU-Richtlinie 2006/7/EG und setzt die Untersuchung von fäkaler und anderer Verschmutzung an den Badestellen vor Beginn der Saison voraus. Die Elbe erfüllt die heutigen Anforderungen der Europäischen Union an ein Badegewässer nicht. Und sie sei auch aus Sicherheitsgründen zum Baden ungeeignet, schreibt die Hamburger Feuerwehr. Zwar erfolge das Baden in öffentlich zugänglichen Gewässern auf eigene Gefahr – was für Badende wie mich bedeutet, dass ich zu meiner eigenen Sicherheit die Risiken selbst richtig einschätzen muss, weil nicht überall Verbotsschilder oder Gefahrenhinweisschilder aufgestellt sind – aber die Elbe berge als Bundeswasserstraße große Sicherheitsrisiken und könne bakteriell belastet sein. „Die Behörden raten daher dringend vom Baden in der Elbe ab. Die größte Gefahr beim Baden in der Elbe geht von der starken Strömung und von den Auswirkungen des Schiffsverkehrs (starker Sog und Schwell) aus. Beim Einsetzen der Flut beträgt die Strömungsgeschwindigkeit bis zu 7 Kilometer pro Stunde. Dies sind 1,2 Meter pro Sekunde. Geübte und gute Schwimmerinnen und Schwimmer schaffen dagegen nur rund 3 Kilometer pro Stunde. Der Schwell vorbeifahrender Schiffe überspült immer wieder die Elbstrände. Der meist nicht sichtbare Sog zieht Badende zur Strömung in die Fahrrinne. Zudem existiert unter der Wasseroberfläche eine Steilkante, welche aufgrund der Wassertrübung jedoch nicht zu erkennen ist. Die mangelnde Sichttiefe der Elbe erschwert Such- und Rettungsmaßnahmen bei Notfällen. Außerdem können Badende Hindernisse und Untiefen nicht erkennen. In den letzten Jahren waren an der Elbe immer wieder Rettungseinsätze erforderlich, um Badende oder Besatzungen von Sportbooten aus lebensbedrohenden Situationen zu retten. Die Stationierung der DLRG bedeutet nicht, dass sich dort eine offizielle Badestelle befindet, an der ungefährdet gebadet werden kann!“

Ich folge den Hinweisen meiner alten Nachbarin in Neuengamme und gehe nur zwischen weit in den Fluss ragenden Buhnen und nur bei auflaufendem Wasser ins Wasser. Weit entfernt von der Steilkante, im Grunde oberschenkeltief knapp über dem überfluteten Sandstrand.

Die Flut kommt. Auflaufendes Wasser an der Stromelbe in Hamburg.

Auch die Fische kommen mit der Flut, denn sie ernähren sich von Bodentieren. Für Flundern sind solche trockenfallenden Watt-Flächen wichtige Aufwachsgebiete – Kinderstuben sozuschreiben.

Zurück in die 1990er: da hatte ich ja schon Erfahrungen mit dem Heimweh nach Mudda Elbe gesammelt, egal wie sie gerade riecht; hatte mich nachhaltig und heftig in studentischen Arbeitsgruppen wie der gegen Unterelbeindustrialisierung engagiert; mich mit Elbfischern und Blankeneser*innen verbündet gegen die Einleitung von Schwermetallen und die Zuschüttung des Mühlenberger Lochs; hatte meine Diplomarbeit über biologische Prozesse im Hamburger Hafen geschrieben und war mit Messschiffen stromauf- und -abwärts unterwegs gewesen; hatte für die Umweltbehörde den Bericht über die Qualität „vonne Alster, vonne Elbe, vonne Bill“ herausgegeben – und musste nun die Frage des für die Hamburger Badestellen zuständigen Beamten, ob ich denn schon mal in der Elbe gebadet habe, peinlicherweise mit einem Nein beantworten. Dabei bestehe ich doch bei all meinen Recherchen, Untersuchungen, Nachforschungen unbedingt auf sinnliche Wahrnehmung vor Ort, nicht nur auf den Augenschein, auch aufs Schmecken, Riechen, Anfassen. Getrunken habe ich es nicht. Aber ich raste an jenem späten Frühlingstag von der taz-Redaktion zum Altonaer Balkon und runter von der Geest zum Elbstrand bei Neumühlen, und stapfte durch den Sand ins graubraune Wasser. Es roch, schreiben wir mal, wie Mudda Elbe unterm Arm. Und ich fühlte mich wie getauft.

Weiden sind übrigens wahre Wunder! Als ich Mitte April mein Rad an den alten Baum lehne und mich in die knallige Frühlinssonne lege, zwitschert mir ein Vogel, den ich nicht zu Gesicht bekomme, aus der alten Weide etwas vor.

Viele Vogelarten tragen ja quasi ihre Adresse im Namen, und ihr könnt gleich zweierlei biologische Kenntnisse entziffern: a) welche Lebensräume sind für unsere heimische Tierwelt bedeutend, und b) wer könnte das sein, der da aus diesem Geäst ruft. Mein immer wieder gehypeter SVENSSON, Der Kosmos Vogelführer mit allen Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens verzeichnet Weidenammer, -gelbkehlchen, -meise, -musendrossel und -sperling. Da ich aus mystischen Gründen bisher nicht geschafft habe, mir eine Vogelstimmen-App auf mein digitales Notizbuch zu laden, gehe ich jetzt mal old-school-mäßig vor: die Weidenammer überwintert in Südostasien und taucht bei uns erst im Juni auf. Emberiza aureola wars also nicht. Das Weidengelbkehlchen gilt als „Nordamerikanische Ausnahmeerscheinung“ und ist extrem selten, die vogelverrückten Brit*innen haben es dennoch bereits mehrfach gespottet, die gucken aber auch irre genau hin, diese englischen Birdwatcher sind ein Grund mehr, warum ich Groß-Britannien so liebe. Kommen wir zur Weidenmeise: die könnte vom Gesang her hinkommen. Der bestehe aus zwei Haupttypen, steht im Svensson, und die beschreibt der zu Recht hoch angesehene schwedische Ornithologe Lars Svensson sehr präzise: die „nachdenklich, wehmütig, waldlaubsängerartig klingende Tonreihe“ (in den Alpen und Teilen Osteuropas würden die Weidenmeisen „dialektbedingt“ folgendermaßen singen: „düü düü düü …“; in unseren Längen und Breiten hingegen „ziÜ ziÜ ziÜ ziÜ ziÜ ziÜ“. Die andere Tonfolge sei eher variabel, schwatzend, hell, „mit trillerndem Schluss“. Fühlte mich jedenfalls total beschwingt und gut unterhalten beim Lauschen. Trotzdem lassen wir uns die Weidenmusendrossel auf keinen Fall entgehen. Da muss ich euch enttäuschen, einerseits pfeift sie nur rau, andererseits ist sie in Nordamerika zu Hause. Und der Weidensperling kann ´s auch nicht gewesen sein, der tschilpt nur metallisch, schnell und monoton.

Manchmal hilft es auch, nachzuschlagen, welche Vögel in einem bestimmten Gebiet überhaupt vorkommen. Und siehe da: die Außendeichsflächen von Kirchwerder, Neuen- und Altengamme beherbergen viele, auch seltene, Vogelarten, unter anderem den Waldlaubsänger. Und da klingelt bzw. trillert doch was: der waldlaubsängerartige Gesang, von dem Svensson schreibt. Der schwedische Ornithologe lässt nichts aus, um uns gut zu unterrichten, und manchmal lernt eine ja ohne App mehr als mit, also folgen wir: bevor er zu Feinheiten kommt, stellt Svensson uns „aus pädagogischen Gründen“ die ZWEIGSÄNGER aus der traditionellen Systematik vor, eine große Familie kleiner oder gut sperlingsgroßer Insektenfresser (Letzteres bitte merken, die Info brauchen wir gleich noch!). „Sie haben meist attraktive Gesänge oder zumindest auffällige Stimmen“, lese ich und bräuchten hohe Vegetation, mindestens Gebüsch, besser noch ausgewachsene Bäume. „Alle (im „Svensson“ behandelten 68) Arten … halten sich oft lange in der Vegetation verborgen und sind daher meist nur kurz zu sehen, aber oft an ihren charakteristischen Lautäußerungen bestimmbar. Die zu den Zweigsängern, auch Sylvioidea genannt, gehörende Familie der Laubsänger tut sich dabei durch laute, „oft schöne Gesänge“ hervor. Nicht gesehen, aber begeistert gehört habe ich im April vielleicht den Waldlaubsänger:

Im April könnte er gerade aus seinem Winterquartier im tropischen Afrika zurückgekehrt sein in sein Brutrevier an der Elbe, der Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix). Laut Lars Svensson, dem schwedischen Ornithologen und heimlichen Nature-Writer, ist die Lebensweise dieses Vogels, dessen reinweiße Unterseite ich, so glaube ich, im gerade sprießenden Weidenlaub habe blitzen sehen, unauffällig. Bis auf den Gesang: eine „sich beschleunigende Folge spitzer, metallischer, rufartiger Töne“, die mit „fast pulsierendem Triller … (ähnlich einer auf einer Marmorplatte ausdrehenden Münze)“ endet.

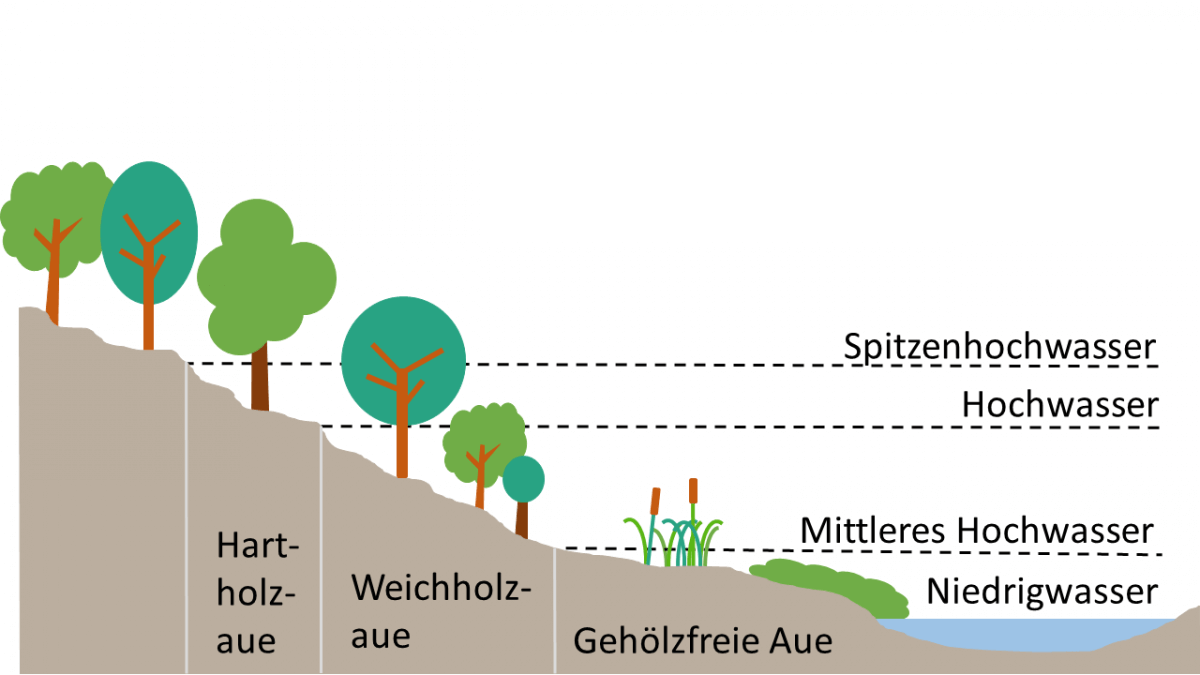

Leben tut dieser Zugvogel, der immerhin auch jetzt im September bei uns weilt und nun, wo die Insekten weniger werden, auch mal ein paar Beeren nascht – die er natürlich auch nur in nicht ausgeräumter und kahlgeschorener Landschaft findet -, von Spinnen, Muscheln und Schnecken, Insekten und deren Larven. Die Weichtiere mit den harten Schalen findet dieser Laubsänger bei Ebbe auf den Süßwasserwattflächen unter der alten Weide. Und ansonsten sorgt dieser Baum wie die anderen Angehörigen seiner Gattung „für seine Vögel“, denn zur Gattung Salix gehören hervorragende Insektenfutterpflanzen. „Meine“ Silber-Weide (Salix alba, gut erkennbar an den lanzettförmigen silbrigen Blättern) gehört zur Weichholzaue, deren Arten auf regelmäßige Überflutung angewiesen sind:

Diese Abbildung von Max Lankau zeigt den Zusammenhang zwischen Wasserstand und Auenwaldart, sie stammt aus der BUND-Broschüre „Lebendige Auen für die Elbe“ (https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_elbeprojekt_abschlussbericht.pdf)

Aber wir waren ja bei den Vögeln und ihrem Futter. Die Silber-Weide ist Pollenlieferant für 16 Wildbienen-Arten und bietet Raupenfutter für 27 Schmetterlingsarten. Ab April wimmelt es nur so von Faltern im Geäst. Silberweidenzweige wurden früher zum Flechten verwendet, außerdem ist der Baum eine alte Heilpflanze. Extrakte aus der Rinde wirken fiebersenkend, schweißtreibend, schmerzstillend und keimtötend. Ihr Hauptwirkstoff wird in der Leber zu Salicylsäure umgewandelt, der Stoff, aus dem Aspirin besteht.

Mein Schulatlas von 1966/67 zeigt das ehemalige Konzentrationslager in Neuengamme als Gefängnis – Nachkriegsnutzung der heutigen Gedenkstätte – dazu kommen wir auch noch -, noch sind wir bei den regelmäßig überfluteten Flussauen. Täglich kommt mindestens einmal ziemlich viel Wasser die Elbe hinausgeflossen. Bis zur Staustufe in Geesthacht reicht der Einfluss der Tide.

Die Tide wurde vielerorts ausgesperrt. Wir Umweltschützer*innen, zum Beispiel von der studentischen AGUI (Arbeitsgruppe gegen Unterelbeindustrialisierung) haben stets und ständig darauf hingewiesen, dass das fortgesetzte „Einsperren“ der Tide-Elbe weder für die Anwohner*innen noch für die Natur nützlich ist. Aber wenn wir Deichrückverlegungen anregten, wurden wir im nettesten Fall belächelt. Manche Irrtümer dauern eben etwas länger, und sind auch nicht unbedingt komisch. Mittlerweile haben die Elbe und wir Europa und sogar die Vereinten Nationen auf unserer Seite. Das Renaturierungsgesetz der Europäischen Union, Nature Restauration Law, stellt sich dem Schwund der biologischen Vielfalt und die UN haben die „Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen“ ausgerufen. Und ich feiere all das und auch Heldinnen wie Österreichs ehemalige Umweltministerin Leonore Gewessler, die in der EU dafür sorgte, dass das Gesetz, welches die Mitgliedstaaten zur großflächigen Denaturierung von Lebensräumen wie den Flüssen und ihren Auen verpflichtet, nicht durch die Desinformationskampagne von konservativen (wie die wohl das Wort Erhalt definieren? Wen oder was die wohl erhalten wollen?) und rechtsextremen Parteien völlig verwässert wurde. Denn, wie Matthias Goerres, der Leiter des BUND-Teams Lebensräume ist Europas Natur in einem schlechten Zustand. Dadurch würden nicht nur viele Arten keine Nahrung und/oder keine Brutplätze finden, auch uns Menschen sei viel verloren gegangen, zum Beispiel der natürliche Schutz vor Überschwemmungen. Daher fordert die Wiederherstellungsverordnug der EU, dass europäische Flüsse bis 2030 auf mindestens 25.000 Kilometer Länge frei fließen können, was auch ihre Auen einbezieht. Der Nutzen wäre enorm, erklärt Christine Markgraf, Naturschutzexpertin des BUND: „Intakte Auen und Gewässer zählen zu den Hotspots der Artenvielfalt, sie sind zentrale Achsen des Biotopverbunds und tolle Erholungsräume.“ Außerdem würden sie Hochwasser verlangsamen und verringern. Und schon landen wir wieder nah bei Neuengamme.

Blick auf die Altengammer Elbwiesen. Wie die Gesellschaft für ökologische Planung e.V., die auf der anderen Elbseite, an der Bunthäuser Spitze in Hamburg-Moorwerder das Elbe-Tideauenzentrum betreibt (https://www.goep.hamburg/goep), wurde in diesem Bereich wie vielerorts der Auwald gerodet, nur wenig stromtaltypische Vegetation ist übrig geblieben. Nun werden die Altengammer Elbwiesen, heute sind sie Teil des Naturschutzgebietes Borghorster Elblandschaft, als Grünland bewirtschaftet, die Nutzung soll weiter extensiver werden und im Uferbereich sollen Auwälder entstehen. Für eine intaktere Natur sei zudem, so die GOEP ein Anheben der Grabenwasserstände erforderlich.

Bislang wird um jeden Quadratmeter natürliche Elbauen zäh gerungen. Der Priel namens Schlinz oder Schlenze in den Altengammer Elbwiesen braucht dringend Renaturierung.

Ein langwieriges und zähes Ringen gab es um die Öffnung der benachbarten Borghorster Elbwiesen, die in den 1960er- und 1970er-Jahren an der Elbe durch einen Leitdamm abgesperrt wurden. Auf 100 Hektar sollte sich dort Tidewatt, -röhricht und -auwaldflächen entwickeln, das wurde bereits 2002 als LIFE-Naturschutzvorhaben von der EU-Kommission gebilligt. Dann gab es Bedenken wegen möglicher Schäden, die Frist zur Umsetzung verstrich, die Gelder standen nicht mehr zur Verfügung. Nu aber, nun, viele Jahre, in denen sich dort die Biotopstruktur der von der Elbe beeinflussbaren Lebensräume eher verschlechtert hat, später pendelt durch eine 80 Meter breite Öffnung im Leitdamm die Tide meistens frei ein und aus.

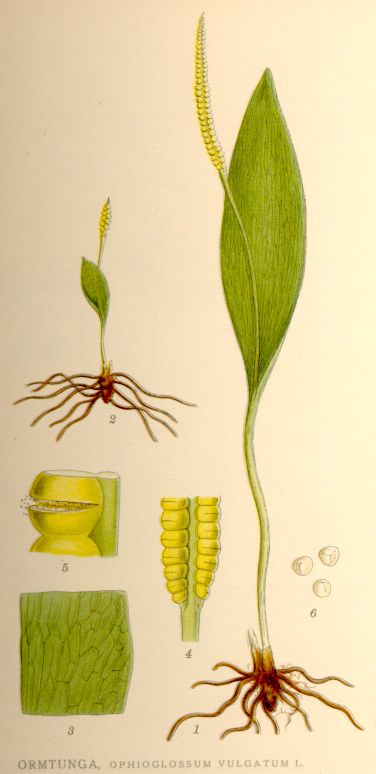

Den Bedenkenträger*innen bezüglich Wiederherstellung natürlicher Lebensräume gibt die oben schon gefeierte Österreicherin Gewessler zu bedenken, dass es beim Renaturieren beispielsweise der Flussauen um nichts weniger ginge „als unsere Zukunft“. Der WASSERATLAS 2025 Von Heimrich Böll Stiftung und BUND fasst kurz und knackig zusammen: „Naturnahe Auenlandschaften fördern Biodiversität, schützen das Klima, bieten natürlichen Schutz vor Hochwasser – und sind beliebte Orte für Erholung.“ Wie wir Naturschützer*innen schon seit Jahrzehnten bei jeder passenden Gelegenheit erwähnen, vertragen sich Natur- und Hochwasserschutz perfekt. Uwe Westphal schreibt in „Wilde Hamburger“: „Früher dienten Auwälder, Überschwemmungswiesen und Röhrichte als natürliche Rückhalteflächen, in denen die Strömungsgeschwindigkeit gebremst wurde.“ Bei Überflutungen funktionieren renaturierte Flussauen als Rückhaltefläche. Was ich damals noch nicht so genau wusste: ein Hektar intakte Aue kann das Abflussvolumen pro Hektar um bis zu 10.000 Kubikmeter senken. Das ist doch auch ein heißer Hinweis für die werdende „Schwammstadt Hamburg“. Und für Pflanzenfreund*innen lege ich jetzt nochmal die Gewöhnliche Natternzunge nach, sie ist ausgesprochen ungewöhnlich, gehört, auch wenn das nur Spezialist*innen erkennen, zu den Farnen und wächst nur auf regelmäßig überflutetem Gebiet, zum Beispiel auf naturbelassener Aue an der Tide-Elbe:

Gewöhnliche Natternzunge, Ophioglossus vulgatum, kommt unter anderem in der Borghorster Elblandschaft vor, Bilder ur Nordens Flora, C.A.M. Landmann

Auen sind ein Hotspot der Biodiversität. Um ihrer selbst willen, als Lebensgrundlage und fürs eigene Seelenheil müssten wir „Natur bewahren und wiederherstellen, wo immer das möglich ist“, schreibt Severin Zwillich im BUNDmagazin. Wo an der Elbe Auen Vordeichflächen vom Wechsel der Gezeiten beeinflusst sind, wachsen oft mächtige Exemplare der Silberlinde, sie können bis zu 35 Meter hoch werden. Bei Ebbe liegt dort grauer Schlick frei. Darauf waten langbeinige Vögel. „Was soll daran Besonderes sein?“, schrieb ich in der Broschüre „Naturschätze in Hamburg – Gesetzlich geschützte Biotope“ (Hrsg: FHH, Behörde für Umwelt und Energie, Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie, Abteilung Naturschutz). „Der Einfluss der Gezeiten schafft einen einzigartigen – nämlich vom Süßwasser geprägten – Lebensraum“. Jede Flut trägt Nährstoffe herein und düngt sozusagen die mikroskopisch winzigen Algen, von denen Ringelwürmer, kleine Krebse und Schnecken leben. Diese zahllosen Kleintiere sind ein üppiges Nahrungsangebot für die Watvögel, das sind die mit den langen Beinen und langen Schnäbeln. Sie schreiten durch seichtes Wasser und über Schlammflächen und stochern mit dem Schnabel im Boden.

„Austernfischer auf Speed“ kommentiert ein anderer Elbgenießer, als der urige Schrei ertönt. Also, um einem Hype vorzubeugen, Austern gibts nicht. Aber Pfeif- und Trillerzeremonien inclusive lautem und schrillem „quiéwiehp“. Das ist der Kontaktruf der Austernfischer, und die rufen leidenschaftlich gerne. Ihr auf- und abschwellendes, gellendes Lärmen übertönt alles. Ihr leuchtend roter Schnabel brachte ihnen den Namen Möhrenträger ein. Sie dringen von den Küsten weit ins Binnenland vor und besiedeln auch die Wiesen und Weiden der Elbmarschen. Muscheln und Schnecken sind ihre Lieblingsnahrung, sie hämmern sie mit ihrem kräftigen Schnabel auf oder klemmen ihn wie einen Keil zwischen die Schalenhälften.

Der Austernfischer heißt bei den Färöer*innen Tjaldur und ist jetzt, ins Winterquartier gezogen. Die Einwohner*innen der 18 Atlantikinseln zwischen Schottland, Norwegen und Island feiern seine Rückkehr aus dem Süden mit einem Frühlingsfest. Das könnten wir Anwohner*innen im Stromtal der Elbe auch tun. Unsere jahrhundertealte Kulturlandschaft gehört auch auf Grund ihrer Bedeutung für die Zugvögel zum Europäischen Naturerbe. Es verpflichtet uns zwar nicht zum Feiern unserer Pflanzen- und Tierwelt, aber zum Erhalt ihrer natürlichen Lebensräume.

Wie ich da so tagelang am Elbstrand rumliege, träume ich von jenem Sommer Anfang der 1990er, als alle Redakteure ausgeflogen waren und wir in Hamburg-Altona wochenlang eine „Frauen-taz“ produzierten. Die Redakteurin eines jeden Ressorts erlaubte sich das Phantasieren und Schwärmen. Und so verfasste ich eine Utopie eines weitgehend naturbelassenen Hamburgs, mit amphibischen Wildnissen, wie sie fürs Urstromtal der Elbe ursprünglich typisch waren. Hier zitiere ich meinen langjährigen ökologischen Weggefährten Uwe Westphal, der nicht nur ein mit allen Wassern gewaschener Biologe und Naturschützer, sondern auch ein genialer Autor ist. Er schreibt: „Bevor die Elbe eingedeicht und ihr Flussbett für die Schifffahrt regelmäßig vertieft wurde, pendelte der Strom in einem breiten Tal hin und her. Bei jeder auflaufenden Flut staute sich das abfließende Elbwasser, mitgeführte Sedimente lagerten sich ab. Im Laufe der Zeit entstanden immer mächtigere Ablagerungen aus feinem Kiese, Sand und Schlick, durch die der Fluss sich seinen Weg bahnen musste. Dabei spaltete er sich in zahlreiche größere und kleinere Arme auf, es entstand ein typisches Flussdelta, in dem sich der Hauptstrom immer wiederverlagerte. Diese Landschaft war geprägt durch Auwälder und Röhrichte, Altarme und Priele, Sandbänke und Schlickwatten“. Lassen wir der Elbe doch wieder ihren Lauf – wo es geht.