2. Mai 2025

stoppe Freitag den 2. – 13:12 – Lübeck/Hochschulstadtteil –

und zwar wegen der großen Pflanzenfresser. Die sind schwer im Kommen, vor allem in Sachen Biodiversität. Deshalb dürfen sie in Lübeck auch beim Univiertel weiden, auf einer Fläche mit dem Zweck und Nutzen: „Gehölze für den Stadtteil – Obst- und Laubbäume“.

Ich hoffe, ihr könnt die braunen Rinder beim Futtern der weißen Obstblüten ausmachen, die Sonne verschwand in dem Moment, wo ich auslöste.

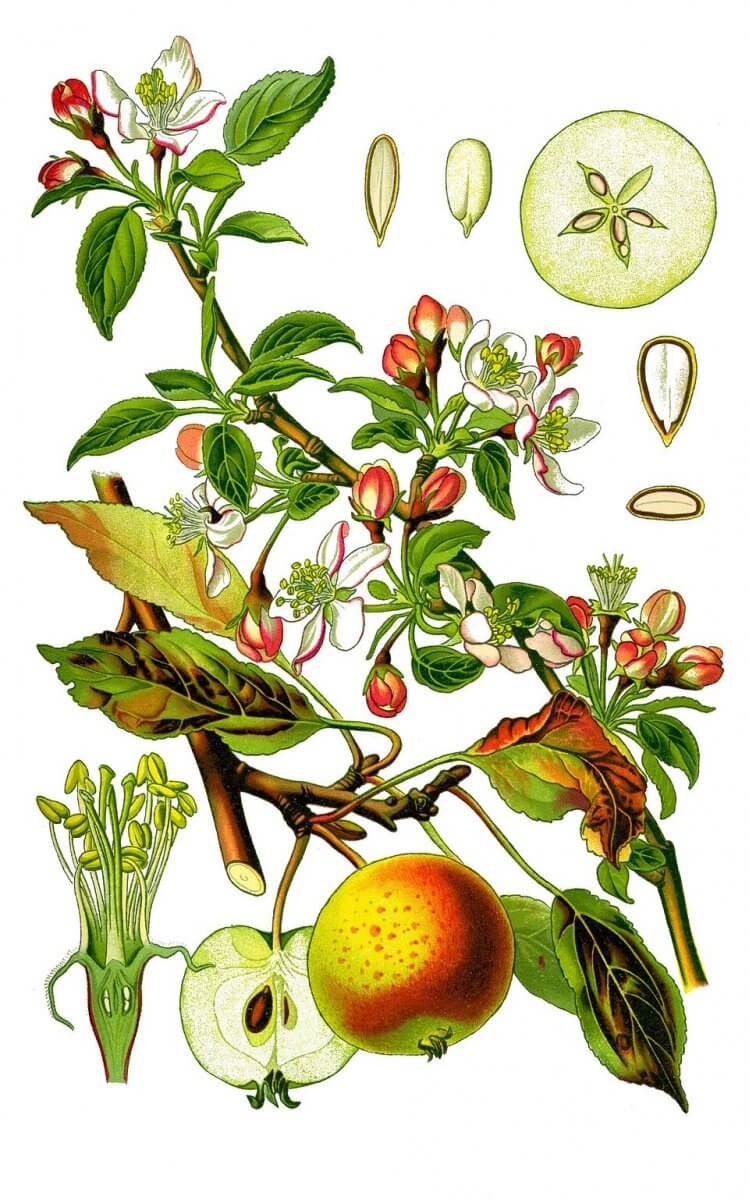

Ist das nun eine Streuobstwiese? Oder eine Streuobstweide? Der Begriff Streuobst ist relativ neu und kommt aus alten Zeiten. Gemeint ist in der Regel eine traditionelle Form des Obstbaus mit starkwüchsichen, hochstämmigen, großkronigen Bäumen – auch Hochstämme genannt im Gegensatz zu den heute gängigen Plantagenpflanzen, die klein und schmächtig in Reihen eng beieinander wachsen müssen. Ebenfalls im Gegensatz zum heute als herkömmlich geltenden Obstbau mit Bäumchen ein und derselben Sorte und desselben Alters, stehen auf so einer Wiese Obstbäume unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Sorten. Früher sagte eine/r einfach Obstwiese, -garten, Bongert, Bungert. Der poetische Apfelbauer Eckart Brandt, der auf der Geest im Elbe-Weser-Dreieck regionaltypische Obstsorten erhält, nennt sein Biotop Boomgarden (http://www.boomgarden.de/boomgarden-park.html). Als Wortfinderin mache ich mich aber nochmal auf die Spur der Vorsilbe Streu-: nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Begriff „Obstbäume und Weiden in Streulage“ erstmals 1924 verwendet. Da haben wir ja schon mal ein Datum. Für solche Streuobstbestände ist eine Mehrfachnutzung bezeichnend, eine Zweinutzungskultur: Die Bäume dienen der sogenannten Obernutzung, der Obsterzeugung. Und da sie locker stehen, können die Flächen darunter als Grünland der Unternutzung dienen, entweder als Mähwiese – da hätten wir dann die Streuobstwiese – oder als Viehweide (siehe Lübecker Hochschulstadtteil). Unter den Baumkronen, die erst in einer Stammhöhe von etwa 1,80 Meter ansetzen, blieb genügend Platz, um Viehfutter anzubauen, oder Schafe oder Rinder zu weiden. Im Unterschied zu „modernen“, geschlossenen, einheitlichen Dichtpflanzungen mit Pflanzungen ist in Streuobstbeständen stets der Einzelbaum erkennbar.“ Wunderbar! Und das Ganze schmeckt delikat, und ist gesetzlich geschützt, als Biotop.

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren in ganz Mitteleuropa auch Streuobstäcker mit ackerbaulicher oder gärtnerischer Unternutzung verbreitet. Und da der heute „herkömmlich“ genannte Obstbau recht fantasielos ist und Mitlebewesen aus der Welt der Insekten, Schmetterlinge und Vögel bedroht – wie „Apfelmann“ Brandt in seinem „Bienenbuch vom Apfelmann“ anmahnt -, ist Streuobstbau als wertvoller und vielseitiger Lebensraum wieder angesagt. Das inspiriert uns auch im Grünzug von Hamburg-Altona (für interessierte Tourist*innen: einfach nach dem sonntäglichen Fischmarktbummel nach Norden spazieren), wo im Zuge einer eher altmodisch wirkenden, aber sehr teuren Parkausräumung u.a. ein alter Apfelbaum gefällt wurde, der für viele Kinder von St. Pauli und Altona der einzige war, den sie in ihrem Leben zu sehen bekamen, ist, dass Obstalleen und Einzelbäume auch zum Streuobstbau. Das streben wir jetzt an, in Richtung essbarem Park. In der Definition des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz heißt es nämlich: „Streuobstanbau ist eine Form des extensiven Obstbaus“, dazu würden auch Streuobstalleen sowie sonstige linienförmige Anpflanzungen gehören, sie sollten eine Mindestflächengröße von 0,15 ha umfassen. Geht doch. Der Grünzug Neu-Altona ist fast zwei Kilometer lang.

Weil der 2. Mai ja ein wenig bedeckt war, schiebe ich jetzt noch ein leuchtendes Bild von der Vorwoche nach, von der Apfelblüte in unserem werdenden Streuobstbau – regional typische Obstbäume mit tendenziell gärtnerischer Unternutzung, z.B. Erdbeerbeeten und Beerensträuchern – in den Hamburger Vierlanden:

Die alte Sorte Wohlschmecker aus Vierlanden wurde 1905 erstmals im Obstsortenverzeichnis erwähnt. Der Name verrät ihre Herkunft und auch ihr Hauptvorkommen: es ist die 77 Quadratkilometer große Kulturlandschaft in Hamburgs Osten mit ihren vier Stadtteilen Altengamme, Curslack, Kirchwerder und Neuengamme. In letzterem wächst dieser Baum und strebt eine Kronenhöhe von 1,80 Meter an.

Weiden tun bei uns eher Schnecken und Schwäne, es ist ja zur Zeit noch eine Wiese, eine extensiv und kollektiv auch von Mitlebewesen genutzte mit ganz viel Löwenzahn. Der tut den Bäumchen gut. Uns auch, deswegen möchte ich hier den ersten Vers des Gedichtes „Löwenzahn“ von Hermann Lenz zitieren: „Ich möchte eine Wiese haben/Mit lauter gelben Dolden drauf:/Die Bienen füllen ihre Waben/Mit süßem Wiesenhonig auf“. Nun ja, botanisch betrachtet, trägt Löwenzahn keine Dolden. Das tut zum Beispiel der Wiesen-Bärenklau – unten abgebildet -, der zur Zeit auch auf solchen erst im Juni gemähten Wiesen blüht. Der botanische Begriff Dolde kommt vom mittelhochdeutschen Wort für Wipfel, Krone. Und so sieht sie aus:

Oben seht ihr einen Doldenblütler, den Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphomdylium) – der Löwenzahn hingegen „organisiert“ seine Blüten nicht als Dolde, sondern als Korb:

Die Pflanzen der Gattung Taraxacum (Löwenzahn) gehören zur Familie der Korbblütler, ihre vielen gelben Zungenblüten sind zu einem sogenannten Korb zusammengefasst. Und ich füge meinem Salat, Spinat, Eintopf regelmäßig Löwenzahnblätter zu und meinem erheiternden Blüten-, Blätter-, Wurzel-Wiesentee Löwenzahnwurzel. Hier geht Probieren echt über Studieren.

Aber eine Insektenweide ist Löwenzahn wahrhaftig – genau wie es im Gedichtband „Die schönsten Blumengedichte“ steht; ökologisch betrachtet eine besonders wichtige, weil er früh im Jahr blüht und seine Korbblüten reich an Nektar sind. Apropos früh im Jahr: Erinnere mich noch ans Interview mit dem Apfelmann. Wir trafen uns in Finkenwerder, auf seiner Elbseite, und er hatte wie immer wenig Zeit, aber nahm sich diese, um mir in Sachen Bienen und Obstblüten auf die Sprünge zu helfen. Globale Studien zeigen, dass wir die Hälfte der Wertschöpfung im Obstbau nicht den als Nutztiere gehaltenen Honigbienen sondern einer Gruppe von Insektenfamilien verdanken, die wild leben, die meisten von ihnen einzeln (solitär). Brandt sagt und schreibt: „Und dann kam so ein elendig kühler Frühling mit nasskalter Witterung durch die ganze Blütezeit hindurch“. Der in Hamburg und umzu als Apfelmann bekannte und beliebte Experte betont: „Unsere Honigbienen werden erst bei Außentemperaturen ab 12 Grad Celsius richtig aktiv“, manche Wildbienen würden aber schon ab vier Grad fliegen. „Sie sind zumeist als Einzelindividuen aus dem Winter gekommen und müssen nun einfach los, wenn aus ihnen etwas werden soll.“ Nachdem die wilden Insekten seine Ernte gerettet hatten, machte der Obstbauer sich ans Werk, denn, wie Brandt betont, könne doch unsere Reaktion auf die drohende ökologische Katastrophe nicht sein, „die Hände in den Schoß zu legen, und abzuwarten, ob denn wohl alles noch mal gut geht.“ Sein Boomgarden ist heute ein vielseitiges Biotop, so Brandt, „das auch außerhalb der Blühzeit der Baumobstarten möglichst vielen Tieren etwas Interessantes zu bieten hat:“

Und wir machen noch eine kurze Exkursion zur ursprünglich natürlich auch wildlebenden staatenbildenden Gattung der Honigbienen, die aus Nektar ihre Nahrungsvorräte erzeugen und in wächsernen Waben „einlagern“. Die werden schon seit Tausenden von Jahren auch von Menschen angezapft:

Honigjägerin aus dem 10. Jahrtausend vor Christus, Höhlenmalerei der Mittelsteinzeit bei Valencia, Spanien

Was die mittelsteinzeitliche Honigjägerin sicher nicht so nannte, aber genau wusste: sie ist auf einen Biotopbaum gestiegen, wie wir heute sagen. Er bietet Lebensräume (Biotope), insbesondere Höhlen oder Horste, für diverse Lebewesen, für Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere. Ein Dutzend Jahrtausende später versuchen Vernünftige, solche oft sehr hohen und sehr alten, zum Teil auch bereits absterbenden oder toten Bäume zu erhalten, denn ihnen ist so ein Baum ein wesentlicher Wächter und Hüter der Artenvielfalt. Und wird, zum Beispiel im Lübecker Stadtwald, wo ich ja eigentlich radelnd und schreibend hin will:), sich selbst überlassen und nicht gefällt.

Ursprünglich baute die Westliche Honigbiene (Apis mellifera), die seit etwa 25 Millionen Jahren weite Teile Europas besiedelt, ihre Nistplätze, möglichst in einer natürlichen Baumhöhle im Wald. Dieser luftige Lebensraum dürfte aufmerksamen Leser*innen von richtungsweisenden Kinderbüchern nicht entgangen sein:

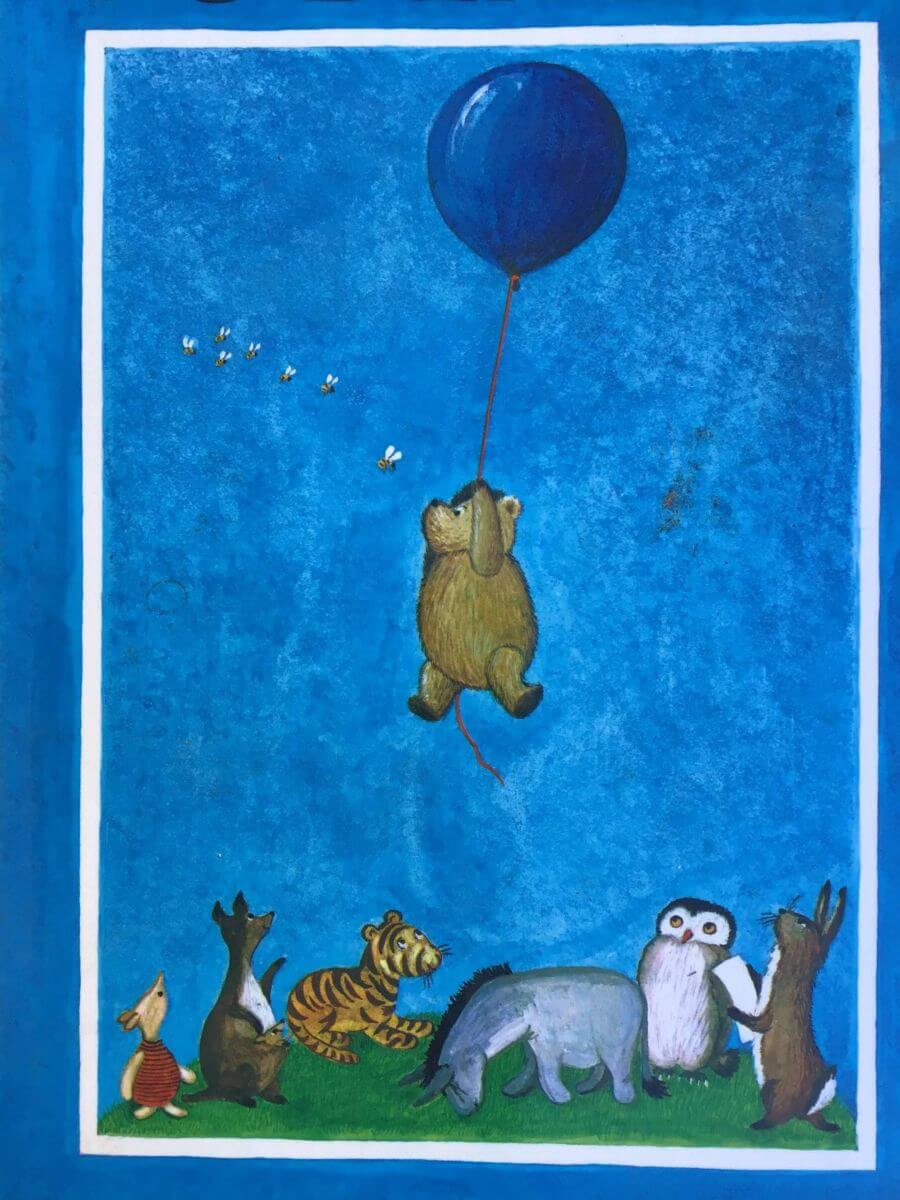

„Winnie-the-Pooh“ von Alan Alexander Milne ist 1926 in England erschienen. Und ich lese gerade angetan, dass der überragende Erfolg des Buches für ihn eine Belastung war, denn es war sein selbstgestecktes Ziel, immer nur zu schreiben, wozu er Lust hatte, und er diskutierte auch immer gern mit seinem Verleger über Änderungen, mochte nicht stromlinienförmig auf der Bestsellerwoge reiten. Mir liegt eine österreichische Ausgabe von 1987 vor, die Illustration auf dem Einband zeigt die Honigjagd von Pu dem Bären. Sie stammt von Lilo Fromm – die Malerin und Grafikerin verbrachte, wie meine Eltern und als deren Zeitgenossin Teile ihrer Jugend im damaligen Ostpreußen: Das war für seinen hochprozentigen Honiglikör, Meschkinnes, Bären- oder Petzfang genannt, berühmt, davon weiter unten ein paar Prozent mehr.

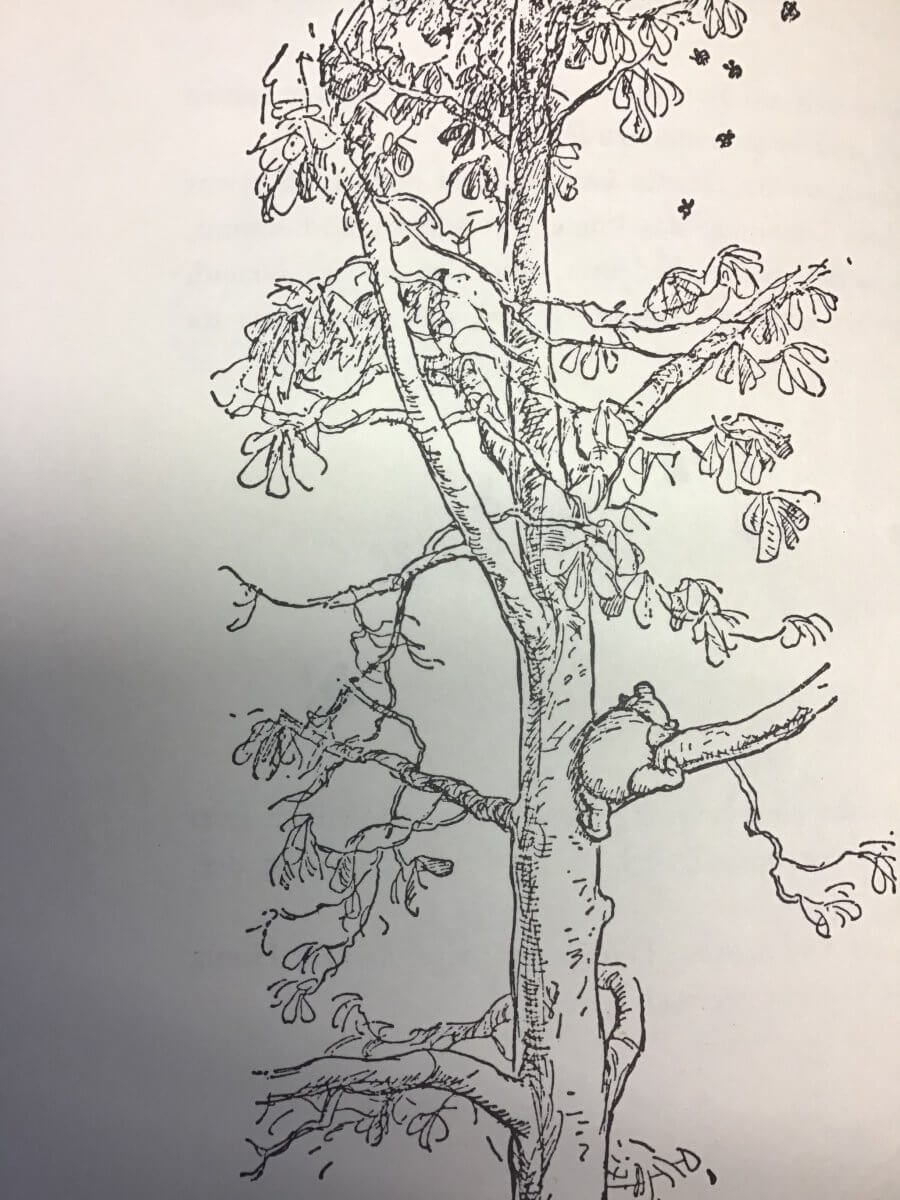

Von einem Luftballon in die Höhe transportiert, versucht Winnie-the-Pooh, an das Nest eines wild lebenden Bienenvolkes im „Biotopbaum“ zu kommen. Auf der Zeichnung von E. H. Shepard, dem Illustrator von Milnes Longseller – ihr gemeinsames Werk könnte eine heute wohl als Nature-Writing/-Sketching hypen – erklimmt die Hauptfigur einen hohen, alten Laubbaum:

Illustration zum Kapitel „Wir lernen Pu den Bär und ein paar Bienen kennen und die Geschichte beginnt“ von Ernest Howard Shepard, geboren 1879 in London; Shepard hat auch Kenneth Grahams Roman für Kinder „The Wind in the Willows“ illustriert und gehört für mich unbedingt zu denen, die unsere Welt verzaubern.

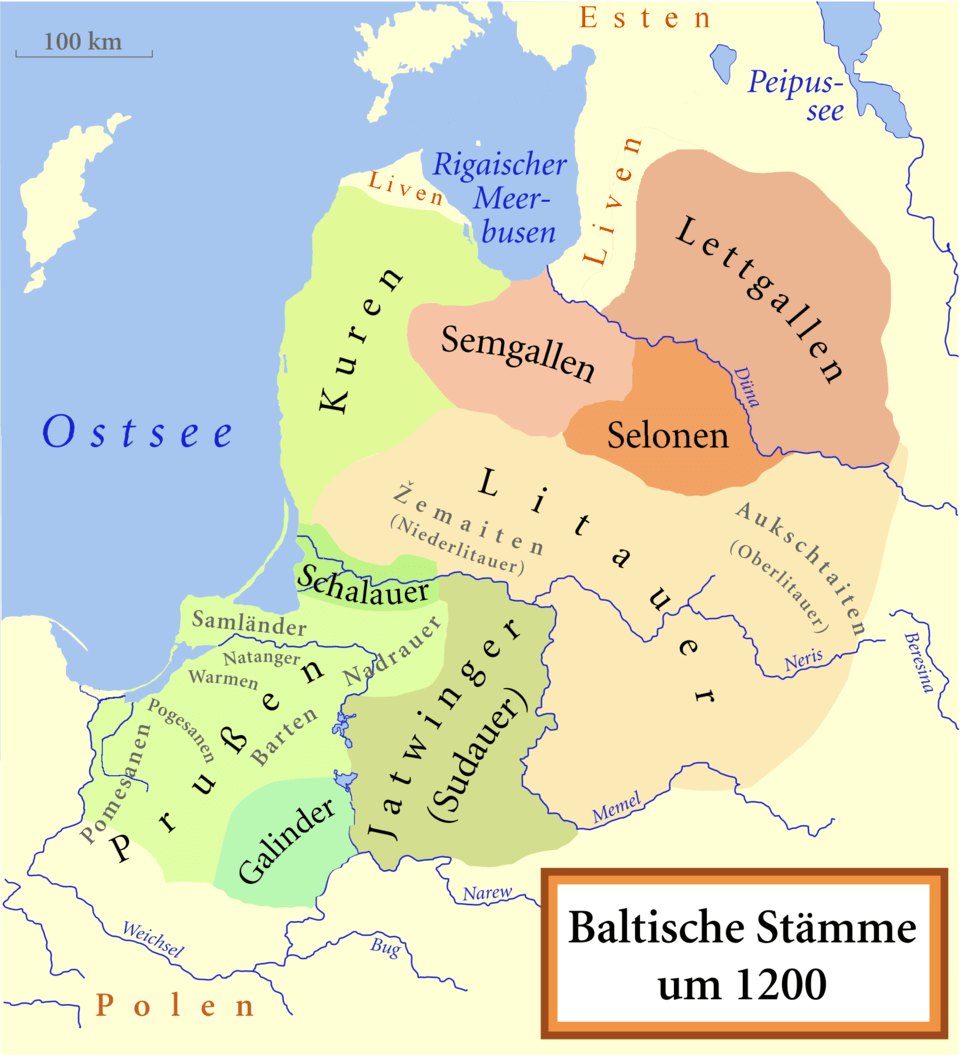

Honigjagd betrieben auch meine Vorfahren, sie gehörten einem baltischen Volk mit der Eigenbezeichnung *Prūsai an – auf der Karte unten als Prußen eingetragen – und lebten sie lebten im reichhaltigen Gebiet des späteren Ostpreußens, es verfügte unter anderem über ausgedehnte Laub-Wälder, je nach Lage Eichen- oder Buchenmischwälder. Mit denen wussten sie umzugehen, planten die *Prūsai doch um ihre Siedlungen herum Heilige Haine, was sowohl für die Lebensgemeinschaften der Menschen, als auch die der Wildtiere förderlich war.

Die baltischen Stämme wurden Ende des 13. Jahrhunderts durch von der katholischen Kirche sanktionierte, von Papst und/oder Kaisern gesandte sanktionierte Ritter in Angriffskriegen unterworfen. Die damaligen Machtergreifer empfanden sich sowohl als weltliche als auch als geistige Oberhäupter von verschiedenen Territorien empfanden, die sie Heiliges Römisches Reich (HRR) nannten. Sie ließen unter anderem sämtliche Siedlungen und viele gemeinschaftlich genutzte – oder nicht genutzte – Flächen der Prußen zerstören.

Warum schreibe ich das jetzt und hier? Kriege werden um Ressourcen geführt, und hier war viel zu holen. Das zeigt zum Beispiel der Ortsname Honigbaum. Der Ort liegt in zwischen dem Kurischen und dem Frischen Haff, die zugehörigen Nehrungen mit der Bernstein-trächtigen Halbinsel Samland dazwischen sind auf der Karte oben gut zu erkennen, und trug zunächst sicher einen prußischen Namen. Im Zuge des oben genannten gewaltvollen Prozesses wurden am nun erweiterten Ostrand des HRR unter anderem rheinische und westfälische Zuwanderer angesiedelt. Die sprachen Deutsch, mochten Honig und machten daraus ein 38%-iges Getränk. Die Neubesiedlung des prußischen Territoriums wurde früher Deutsche Ostkolonialisation genannt. Dann geriet dieser Begriff aufgrund der sprachlichen Nähe zum Kolonialismus der Neuzeit aus der Wissenschaft und aus der Mode, wurde durch Bezeichnungen wie hochmittelalterliche Ostsiedlung, mittelalterlicher Landesausbau, Deutsche Ostsiedlung oder einfach Ostsiedlung ersetzt, passt aber eigentlich besser, finde ich, als alte honigliebende Prußin.

„Und der einzig mir bekannte Zweck, eine Biene zu sein“, sagt Pu, sei der, Honig zu liefern. Die in unseren Breiten seit alten Zeiten vor allem im Wald lebende Westliche Honigbiene (Apis mellifera) und erzeugt den Honig für die eigene Energieversorgung. Und mir sind noch andere „Zwecke“ bekannt, deswegen nähern wir uns jetzt den Pollen. Diese mehlartige Masse, auch Blütenstaub genannt, enthält neben den männlichen Keimzellen, die die durch den duftenden Nektar und die leuchtenden Blüten angelockten Tiere zu anderen Blüten transportieren „sollen“; sowie Zucker, Eiweiß, Mineralien, Fette und Vitamine. Und kommen zurück zum Vers, den Hermann Lenz sich machte: „Die Bienen füllten ihre Waben/Mit süßem Wiesenhonig auf“. Die bei uns heimische Westeuropäische Honigbiene baut ihre sechseckigen Waben aus Wachs „zur Not“ auch in künstliche Nisthöhlen, die Imker*innen ihnen zur Verfügung stellen, und füllt sie mit Honig.

Biene beim Nektarsaugen; Marlene Stadie

Unsere Apfelbäumchen auf der Löwenzahnwiese hat jene heutzutage vor alle als Nutztier gehaltene Westliche Honigbiene wohl nicht bestäubt. So wurde es wohl auch nichts mit der Wabe und dem Honig. Da haben wir schon die zweite pingelige biologische Anmerkung zum Gedicht, pardon! Will euch auf keinen Fall den Spaß an der Poesie oder gar der Sinnlichkeit verderben, bloß euer Sinnen und Trachten auf andere Hautflügler richten, auf die, von denen die meisten meist gar nichts mitbekommen. Bei den Hautflüglern zeigt die zoologische Klasse der Insekten echt Klasse: die Ordnung hat 156.000 Arten. Wie sollen wir da jetzt Ordnung reinkriegen? Wir summen einfach durch zu einer Hautflügler-Überfamilie namens Apoidea, zu der auch die oben erwähnte, als Nutztier gehaltene Honigbiene gehört, subtrahieren diese, und konzentrieren uns auf die restlichen Mitglieder dieser Überfamilie. Die werden als Wildbienen bezeichnet. Das ist ja schon ein wenig mehr Ordnung. Aber die Wildbienen sind so „unordentlich“! Dazu gehören nämlich auch die Grabwespen, deren sehr nahe Verwandtschaft mit den Bienen sich angeblich an Feinheiten des Rumpfes zeigt, von denen ich nichts verstehe; und auch eine recht unübersichtliche Gruppe von Hautflügler-Familien, die alle Bienen heißen, und zu denen auch die Hummeln gehören, wird den Wildbienen zugeschlagen. An Baum und Strauch spielt das natürlich keine Rolle. Hab heute, kurz vor Himmelfahrt an den Himbeersträuchern in kürzester Zeit ein halbes Dutzend ganz unterschiedlich bepelzte Brummer gesehen, was da nun Hummel, und was nicht Hummel war, kann ich nicht sagen. Aber schön sind sie schon! Und haben in puncto Befruchtung die Fühler vorn. Wildbienen sind in wesentlichem Maße an der Erhaltung der Schönheit unserer Welt, auch an unserer Ernährung beteiligt, tragen sie doch auch zum Erhalt unserer Nutzpflanzen und deren Erträgen bei. Kommen wir von den Bienen zu den Blüten: Die Apfelblüte – Expert*innen schreiben von einer „duftenden, Nektar führenden Scheibenblume“, gilt als typische Bienenblüte.

Malus domestica, der Kulturapfel ist auf Bienen angewiesen, die Hälfte aller Obstblüten weltweit werden allerdings von wildlebenden Arten bestäubt.

Wir können uns auf unserer Obstwiese auf Erträge freuen. Die Wohlschmecker aus Vierlande tragen mittlerweile Früchte. Es ist also zum richtigen Zeitpunkt der richtige Blütenstaub auf die Narbe gelangt – und zwar wahrscheinlich durch eine der vielen einzeln lebenden Wildbienen-Arten. Jede Solitär-Biene baut ihr eigenes Nest, versorgt es mit einem Pollen-Nektar-Gemisch und legt darin ihr Ei ab. Viele dieser einzeln lebenden, nicht staatenbildenden Bienen nisten gerne im Holz. Einige waren bei uns auf der Wiese schon im März eifrig auf „Wohnungssuche“ im Gebälk. Es gibt Wildbienen-Arten, die vergrautes Holz bevorzugen, in frischem Holz nisten sie nicht. Haben wir alles vorrätig. Bei uns liegt reichlich Totholz sämtlicher Altersklassen herum. Schon allein weil ich vor lauter Naturbeobachtung und -belauschung selten zum Aufräumen komme. Und auch weil manches, wenn es lange genug herumgelegen hat, manchmal auch Menschen nützlich ist. Trockene Grashalme (natürlich mit mehr als Robotermäherlänge:)) werden gerne besiedelt, müssen aber am hinteren Ende verschlossen sein. Andere Wildbienen-Arten bevorzugen Brombeerstängel und nagen ihre Nistgänge in deren Mark. Wieder andere bauen ihre Einzelnester in Schilfhalmen oder Disteln: Auch davon haben wir reichlich.

Rund drei Viertel der heimischen Wildbienenarten nisten im Boden. Natürlich nicht unter Betonplatten … aber wenn ihr Obst wollt …könntet ihr vielleicht begrünen statt versiegeln, einfach mal was wachsen lassen? Lese gerade Daniel Fuhrhops Streitschrift gegen Spekulation, Abriss und Flächenfraß. Die aktuelle Umweltsitiation erfordere ein Nachdenken über die Große Transformation und Mut zu radikalen Forderungen, schreibt der Wirtschaftswissenschaftler, der neben Betriebswirtschaft auch Architektur und Stadtplanung studiert hat und 2013 seinen Blog „Verbietet das Bauen“ startete. In Deutschland wird täglich rund 60 Hektar Boden verbraucht. Und ich greife schon mal vor, zum BUND Lübeck, der uns zusammen mit Försterin Annalena Puklowski zur Wald-Exkursion eingeladen hat: Auch in Lübeck dehne sich die Stadt mit neuen Wohn- und Gewerbegebieten scheinbar unbegrenzt immer weiter in das freie Umland aus. „Wann begreifen die politisch Verantwortlichen, dass die uns Menschen und der Natur zur Verfügung stehende Landfläche nicht vermehrbar ist?“ Um der Natur eine Stimme zu geben, erhebt der BUND seine Stimme, prangert Flächenverbrauch an und macht Vorschläge, wie schädliche Eingriffe in Natur und Umwelt zumindest gemildert werden können. Auch Fuhrhop wünscht sich dringend einen „originelleren Umgang mit Immobilien“ und zitiert den Journalisten und Autor Holm Friebe, der empfiehlt, anstatt ständig Neues zu beginnen, sollten wir öfter die „Kunst, nicht zu handeln“ (sein Buch dazu heißt: Die Stein-Strategie. Von der Kunst, nicht zu handeln“). Da lacht das Ökologinnenherz! Für Pflanzen- und Tierwelt wäre das ein Segen und auch zwischenmenschlich: „Was kann ich für Sie lassen?“.

Hamburger*innen können jetzt öffentlich und privat nicht nur etwas sein lassen, sondern sind aufgefordert zum Abpflastern: Um die Entsiegelung in Hamburg voranzubringen, startet die BUKEA den Wettbewerb zur Entsiegelung privater Flächen. Alle Grundstücksinhaber:innen sind aufgefordert, unnötig versiegelte Flächen zu entsiegeln und möglichst naturnah zu begrünen. Zur Teilnahme können Privatpersonen und Unternehmen ihre entsiegelten Flächen in der neuen Beteiligungsplattform beteilige.me (http://beteilige.me) eintragen. Entsiegelte Flächen im öffentlichen Raum können ebenfalls als Beitrag für den Wettbewerb berücksichtigt werden. Die Plattform basiert auf DIPAS (Digitales Partizipationssystem) und bietet die Grundlage für den Wettbewerb. Hier ein paar weitere Vorschläge für alle, die gerne etwas lassen möchten: da wären zum Beispiel die Neigung zu „Aufgeräumtheit“ in Privatgärten und in der Land- und Forstwirtschaft, die schnelle Beseitigung von Totholz, Trockenhalmen Reisig- und Lesesteinhaufen, am Ackerrand und anderswo. Und das Versiegeln und „Flächenfressen“? Fuhrhop empfiehlt die Pflege des Alten, den ersten Spachtelstrich statt den ersten Spatenstich.

Im Lübecker Hochschulstadtteil ist das Bauen abgeschlossen. Die Schilder an dessen Rand erläutern zum einen, dass es sich hier um Naturerhalt und Ausgleichsmaßnahmen für die großräumige Erweiterung des Uni-Viertels handelt. Bei Ausgleichsmaßnahmen sträuben sich manchen Biolog*innen mittlerweile auch die Haare. Die treiben echt Blüten, oder vernichten sie, wie eine es nimmt. So hat doch die Hamburger Umweltbehörde Teile des heiß umkämpften Vollhöfer Waldes gerodet, um dort eine Blühwiese anzulegen, als Ausgleich für Eingriffe anderswo. Das leuchtet wahrscheinlich sogar Nicht-Biolog*innen ein, wie unsinnig es ist, den Flächenfraß an einer Stelle mit Flächenfraß an einer anderen auszugleichen. Ums Lübecker Hochschulviertel, das zuvor Grünland etc. war, gibt es jetzt „Naturpfade in die Umgebung“, Spazier- und Radwege, die nach Osten anbinden. Auf die gerate ich nun und entrinne dem Autoverkehr. Dem müssen sich laut Wikipedia im Hochschulstadtteil Fußgänger*innen und Radler*innen unterordnen. Außerdem werden demnach alle anderen Verkehrsteilnehmer*innen durch die zunehmende Intensität des motorisierten Individualverkehrs in ihrer Mobilität eingeschränkt. Sowas muss auch mal geschrieben werden – bevor wir im Wald verschwinden.

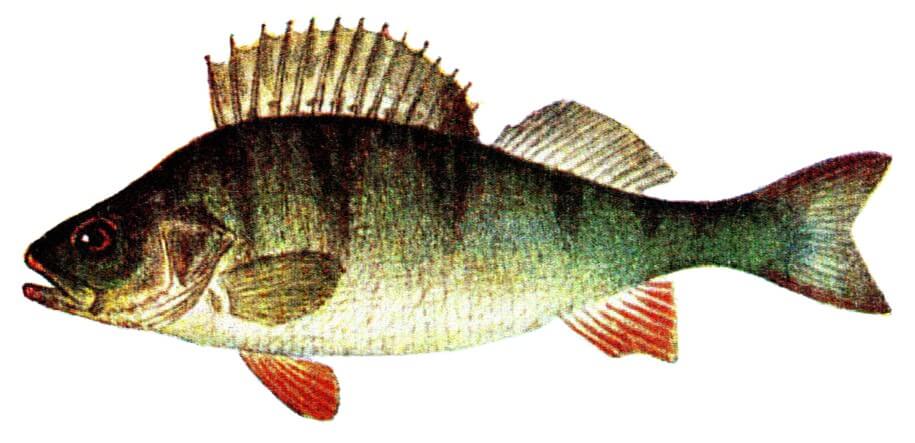

Zur Försterei Falkenhusen, Groß Grönau, hatte ich mich aufgemacht. Ohne Navi und auch ohne die ADFC-Regionalkarte, auf die ich ansonsten setze – sie wird von „local scouts“ erstellt und markiert jeden radelbaren Feld- und Waldweg -, aber die von Lübeck & Umgebung war bei mir gerade vergriffen. Also konnte ich meiner Neugier frönen. Wusste rein gar nichts von Groß-Grönauer Grenzen und Geografie. Geografisch liegt die Gemeinde im Naturraum Westmecklenburgisches Seenhügelland, und vor allem nahe der Wakenitz. In dieser früher überwiegend von Westslawen besiedelten Gegend, in der ich mich seit dem frühen Vorfrühling herumtreibe, erhielt dieses Gewässer einstmals einen slawischen Namen: *Vok(u)nica, übersetzt „Barsch-Fluss“.

Perca fluviatilis, der Flussbarsch, gab der Wakenitz ihren Namen. Die Illustration stammt aus einem Kochbuch:

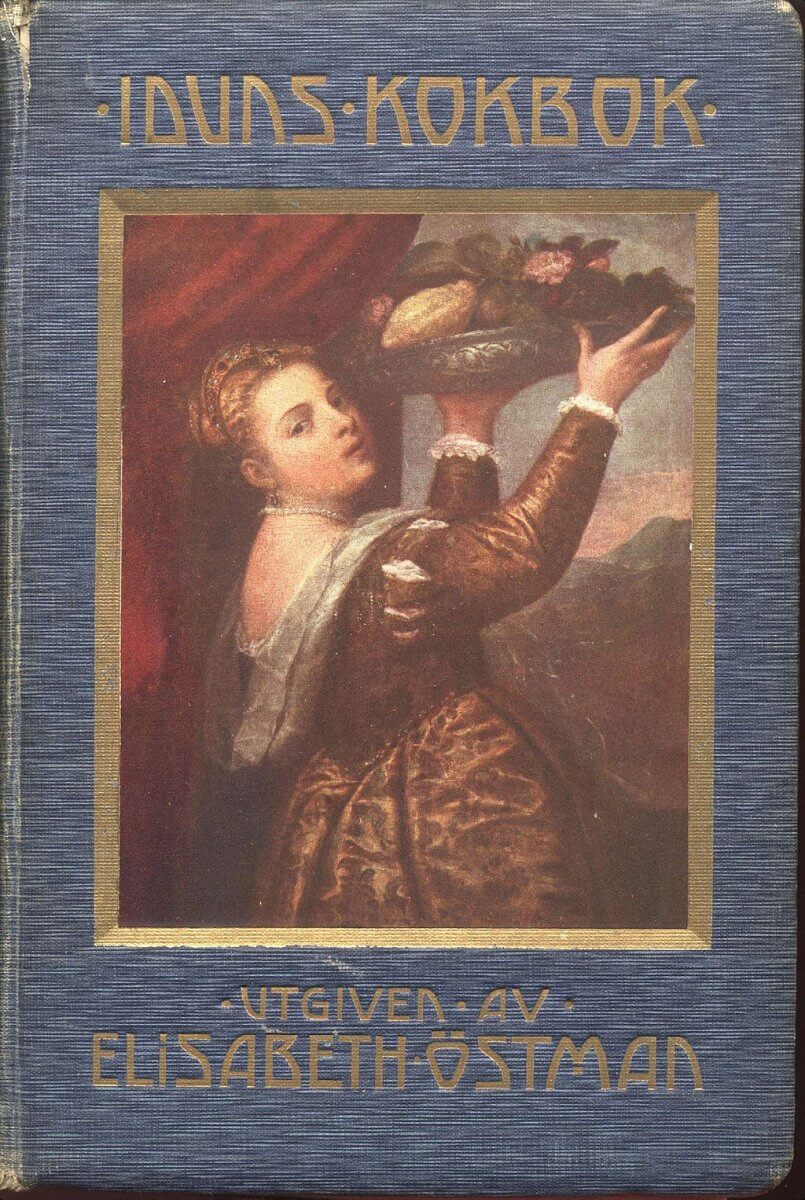

Das Kochbuch von Elisabeth Östmann erschien 1911. Es wurde herausgegeben von der schwedischen Wochenzeitschrift Idun und das machte mich neugierig:

Idun ist „die, die verjüngt“, eine nordische Gottheit der Jugend und Fruchtbarkeit und gab einer schwedischen Wochenzeitung „für Frauen und Heim“ ihren Namen. Sie erschien 1887 – 1963 und befand sich mit ihren Beiträgen häufig jenseits von Heim und Herd. Autorinnen wie Laura Fitinghoff, die neben Hauswirtschaft – als fachliches Feld heutzutage stets diskriminiert – klassische Musik und klassische Sprachen beherrschte; Emmy Köhler, die unter dem Pseudonym Eyvor Stéen Novellen schrieb, und Astrid Lindgren bekamen von der Idun-Redaktion Preise verliehen oder veröffentlichten in der Zeitschrift.

Elisabeth Östmann war Redakteurin bei Idun, sie betrieb eine Hauswirtschaftsschule in Stockholm (siehe unten) und gab Kochbücher heraus. Werde mir eines bestellen und davon berichten! In Sachen Barsch kann ich nur schreiben, dass dies ein Edelfisch mit feinem weißem Fleisch ist, das besonders gut als Filet gebraten schmeckt. Und in Sachen Hauswirtschaft möchte ich hier die feministische Theoretikerin Silvia Federici zitieren, die uns auffordert, reproduktive Tätigkeiten nicht bloß als notwendige Schufterei zu betrachten: „Reproduktive Arbeit kann … ein tieferes Verständnis der natürlichen Bedingungen erzeugen, denen wir uf diesem Planeten ausgeliefert sind, und das ist wiederum entscheidend für die von mir vorgeschlagene Wiederverzauberung der Welt.“

Elisabeth Östmanns Hauswirtschafts-Schule mit dem Personal von Stockholms „wichtigster“ Konditorei, Anfang des 20. Jahrhunderts

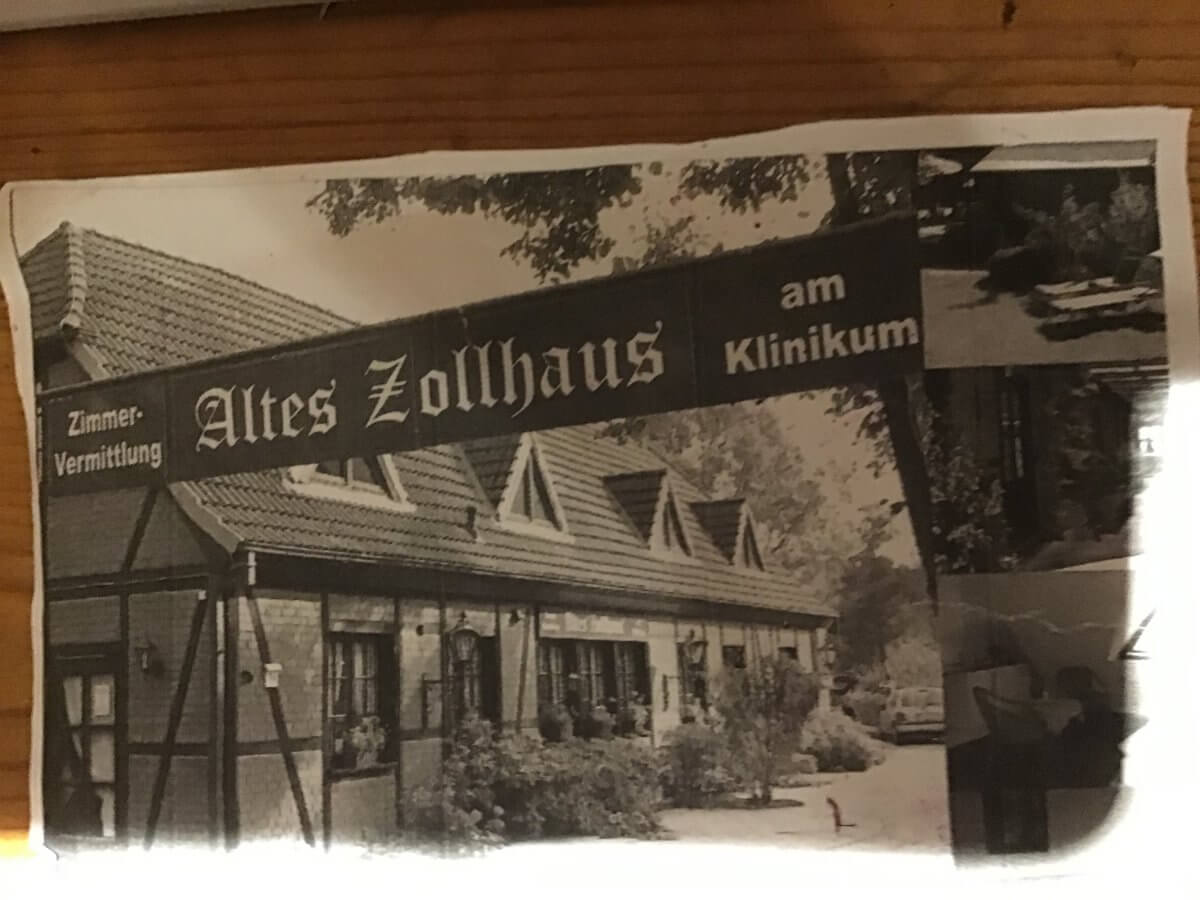

In der *Vok(u)nica alias wocnitziam, wochniza, wochenice oder Wakenitz gab und und gibt es nicht nur Barsche. Frau Schröder, Chefin im Hotel Altes Zollhaus, erzählte vom ehemaligen Reichtum der Fischer an der Wakenitz. Der sei an deren Höfen wie der Müggenburg zu sehen.

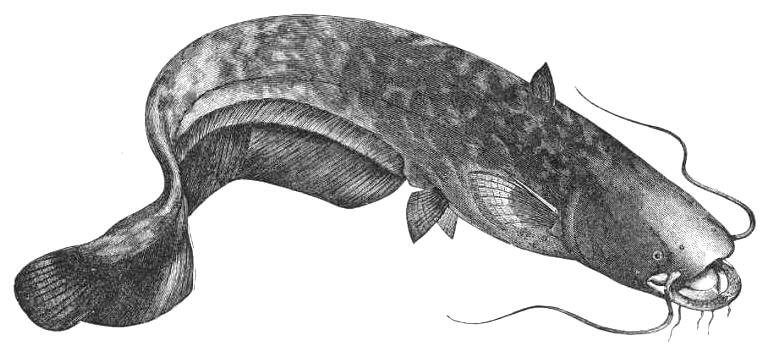

Einen schuppenlosen, schleimigen Körper, einen breiten abgeflachten Kopf mit zwei sehr langen Bartfäden auf dem Oberkiefer hat Silurus glanis, der Europäische Wels, 1886, H.G. Seelen

Aus einem Wels lässt sich viel machen. Sein fast grätenfreies Fleisch ist sehr wohlschmeckend und es ist der größte reine Süßwasserfisch Europas. Er wird bis zu eineinhalb Meter lang, bis zu 50 Kilogramm schwer. Seine Färbung ist auf der historischen Abbildung nicht zu sehen, sie passt sich – von blauschwarz bis dunkelolivgrün – perfekt dem Lebensraum an. Und auch auf der Jagd ist der nacht- und dämmerungsaktive Raubfisch nur schwer zu entdecken. Wie eine ihn fängt, schlachtet und zubereitet, müsst ihr selber rausfinden, wir müssen jetzt endlich mal in den Fluss kommen…:).

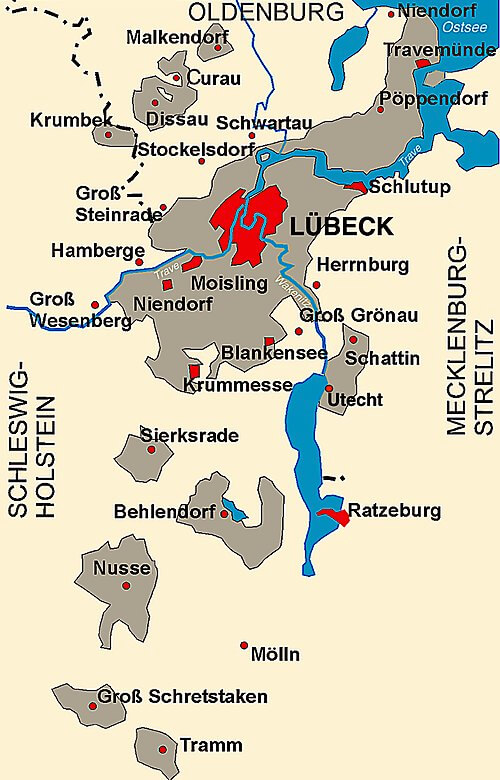

Diese Abbildung zeigt Besitzverhältnisse um 1937. Damals erließ die Reichsregierung Hitler 1937 ein Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen, durch das u.a. Mecklenburg Lübecker Exklaven im Tausch gegen seine Exklaven im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein erhielt, das aber die Lübecker Forstflächen ausschloss. Die Hansestadt Lübeck besitzt weiterhin einen über Jahrhunderte gewachsenen Stadtwald. Die Karte oben zeigt auch die Wakenitz als natürlichen Abfluss des Ratzeburger Sees und meine Exkursionsziele Groß Grönau und Schattin.

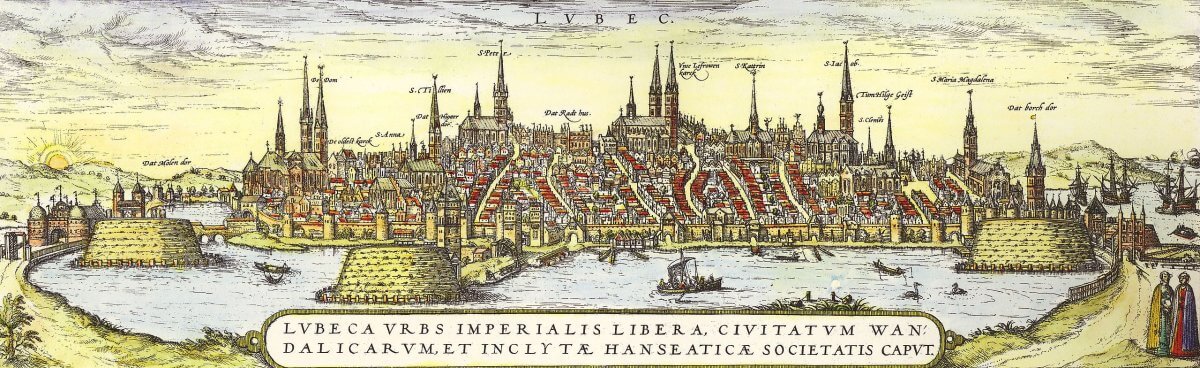

Bis 1900 umfloss die Wakenitz den Lübecker Stadthügel wie unten zu sehen. Meine Herberge in der Mengstraße hatte ich mir aus lauter Lust am beschaulichen Reisen gegönnt: für eine Nachmittags-Radtour mit Waldwanderung zwei Nächte in einzigartig stiller und zentraler Lage, in der Jugendherberge Lübeck Altstadt, in ganz alten Mauern.

Blick von Westen (die Sonne geht hinter dem Holstentor linkerhand auf) über die Wakenitz auf Lübeck im Jahr 1600. Die Mengstraße, in der ich abstieg vom Rad, beginnt am geografischen Mittelpunkt der Altstadtinsel. Sie ist eine von deren historischen Rippenstraßen aus der Stadtplanung des 12. Jahrhunderts; auf der obigen Abbildung die zweite südlich des Dammes, gleich über der Mastspitze des Seglers.

Warum ich sehr spontan noch ein Zimmer bekommen habe – unterm Dach, im 4. Stock dieses schmalen schönen Gebäudes -, wo doch auch die Musiker*innen aus dem In- und Ausland dort nächtigten, die am 1. Mai im treibsAND (https://treibsand.net/) auftraten, weiß ich nicht.

Frühmorgendliche Aussicht aus meinem Dachzimmer in der Jugendherberge Lübeck Altstadt, wo die spätabendliche Einladung zur Limo und einem sehr anregenden Gespräch – unter anderem über Hexen zum Kochen, die kommen nachher nochmal zur Sprache – inbegriffen war.

Und hatte wie immer, nur eine grobe Peilung, wenn überhaupt, vom Weg. Bereite mich absichtlich nicht akribisch vor, denn ich möchte den Überraschungen ausreichend Raum lassen. Der Diensthabende in der Rezeption meiner Herberge fand den Weg nach Groß Grönau „sehr weit“. Oder ob ich Radfahren gewohnt sei? Er ist es nicht und verwies mich auf die Autofahrer*innen-Ausfallstraßen Richtung Ratzeburg. Sie sind begleitet von gut versteckten Radwegen, da hilft auch nur das persönliche Gespräch am Rande der Kreuzung. Die territorialen Zugehörigkeiten im Süden von Lübeck ähneln einem zerfransten Flickenteppich, das hatte ich schon bei früheren Touren erfahren. Durch einen Schilderwald im Nirgendwo fährt eine unzählige Male über die Stadtgrenze. In dieser Grauzone befand ich mich nun wieder – und weiß jetzt im Nachhinein, dass zum Beispiel in jener Ecke der aus nur wenigen Häusern bestehende Lübecker Ortsteil Klein Grönau nur über die lauenburgische Gemeinde Groß Grönau zu erreichen ist.

Und irgendwas trieb mich an diesem ersten Freitag im Mai zum Alten Zollhaus (https://www.altes-zollhaus-luebeck.de). Wusste auch von diesem uralten Ort an der Salzstraße, wo jahrhundertelang jede*r nach Lübeck Einfahrende zahlen musste, nichts. Vorm Hotel Altes Zollhaus, werde ich mit meiner Frage nach dem Weg an dessen Chefin verwiesen, an Frau Schröder. Sie nahm sich meiner ausführlich an, war interessiert an meiner Reiseweise, testete das Gewicht der naturfarbenen E-Wölfin, befand sie als zu schwer und beschloss, mir mit dem Wagen vorausfahrend, den Weg zu weisen.

Im Alten Zollhaus, es war, bis es im Jahr 1994 einem Sturm zum Opfer fiel, Deutschlands zweitältestes, stieg auch Napoleon ab. Es steht an der Ratzeburger Landstraße 2b und gehört zu Lübeck. Hinterm Hotel führt das abschüssige Gelände vorbei an alteingewachsenen, liebevoll gepflegten Dahlien-, Rosen- und Hortensienbeeten zum Stadtkanal, der allerdings, wie Frau Schröder berichtet, kaum noch Wasser führt. Viele Gäste würden sie Verkehrsunfällen verdanken, erzählt die Hotelchefin: „Der eine schläft in der Klinik (das Universitätsklinikum ist gleich nebenan), der andere bei uns.“ Sie ist 85 Jahre alt und wie es aussieht, voll berufstätig.

Radle Frau Schröder hinterher und wir kehren beim Hof Falkenhusen (https://hof-falkenhusen.de) ein. Vom Spargel und Kuchen dort ist selbst die Gastronomie-Expertin begeistert. Und sie verrät mir noch ihren Trick für die Spargelsuppe: den Spargel waschen, schälen, und die Schale dann zusammen mit etwas Zucker und viel Butter in einen Topf mit Wasser geben und ein Weilchen – nicht zu lange – kochen, die Schalen herausnehmen und die Spargelstangen kochen. Auf Gut Falkenhusen wird seit Generationen Milchviehwirtschaft betrieben, 1996 haben die Betreiber*innen auf ökologische Erzeugung umgestellt. Die Fleisch- und Wurstwaren stammen aus biologischer Haltung, und es gibt hier auch die regionalen Kartoffeln zum Spargel. Von dort ist es zur Försterei Falkenhusen „nur ein Luchssprung“. Aber gibt es im ausgedehnten Stadtwald Lübecks, durch den ich nun radle, Wildkatzen? Ihr Lebensraum sind Laubmischwälder mit einem großen Strukturreichtum wie einem hohen Totholzanteil, natürlichen Baumhöhlen, kleinen Waldblößen, gestuften Waldrändern und strukturreichen Halboffenlandschaften mit einer ökologischen Gemengelage aus Hecken, Feldgehölzen, Brachen und landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Der Stadtforst Falkenhusen, bei dessen Forsthaus ich „dank guter Führung“ und Fügung als erste unserer Exkursionsgruppe landete, gehört zum Stadtwald Lübeck, über dessen weitblickendes und fortschrittliches Forstkonzept ich schon in der Anfangszeit, vor 30 Jahren begeistert geschrieben habe. Nun war ich neugierig aufs Heute und Morgen der Lübecker Wälder, besonders der seit 100 Jahren nicht mehr bewirtschafteten Referenzfläche Schattiner Zuschlag.

Wir fangen mal ganz hinten an: Der romantische deutsche Wald? Das sind uralte Fake-News, davon wusste schon Caspar David Friedrich ein Bild zu malen. Was als Hort der Nachhaltigkeit – sogar als Mutter dieses arg strapazierten Begriffes – durch alle mögliche Literatur wuchert, ist im Grunde eine brüchige Falschmeldung. Denn was hier in Mitteleuropa ursprünglich, auf Grund der natürlichen Bedingungen, wuchs und weiterhin – mal abgesehen von der anthropogenen Erderhitzung – am besten gedeiht, sind je nach Lage Eichen- oder Buchenmischwälder (Letztere siehe auch: Der karierte Koffer fährt nach Neu-Lankau). Ohne stünden zum Beispiel in Norddeutschland in tieferen Lagen vorwiegend Eichenmischwälder, auf den flachen Höhen überwiegend Buchenmischwälder.

Im frühen 19. Jahrhundert begann aber der Anteil von Nadelholz, von forstlich bevorzugten Wirtschaftsbäumen, zu steigen. Und wo wir schon bei den Nadelbäumen sind, hole ich jetzt mal ein bei mir besonders beliebtes Büchlein hervor, einen dunkelgrünen Band aus der Reihe NATURKUNDEN vom Verlag Matthes & Seitz, Berlin. Die Bücher erzählen „kundig, anschaulich“ und „leidenschaftlich“. So steht es im Prospekt, und es stimmt. Apropos Erzählen von der Natur: am Dienstag, den 17. Juni 2025 startet in Hamburg das Nature Writing Festival! (https://europeanessays.eu/festival/). Da wird es auch um den Wald gehen. Am Donnerstag, den 19. Juni 2025 um 19:30 geht es in der Buchhandlung Christiansen in Hamburg-Altona um die Frage, welchen Wald wir wollen. Nix wie hin. https://europeanessays.eu/wp-content/uploads/2025/06/NWFFlipbookPorgramm.pdf.

Aber nun: Autor des oben genannten tannengrünen Bandes ist Forstwissenschaftler und Naturschützer Wilhelm Bode. Er entwickelte Ende der 1980er-Jahre fürs deutsche Bundesland Saarland das Konzept des kahlschlagfreien Dauerwaldes. Zum konsequentem Kahlschlagsverzicht kamen darin erstmals in Deutschland das Verbot des Befahrens der Waldböden; die Chemiefreiheit, das hieß, der landesweite Verzicht auf Biozide und andere chemische Mittelausbringung; die Totholzstrategie im bewirtschafteten Wald. Die naturnahe Waldwirtschaft á la Bode geschah mit sanften Betriebstechniken (Mensch und Pferd) und mittels Naturverjüngung mit heimischem Laubholz.

In Sachen „Tannen“ steigt Bode ein mit der „inbrünstigen Baumverehrung“ zu Weihnachten, und klärt uns darüber auf, dass wir unwissentlich nicht die heimische Tanne (Abies alba) besingen, sondern „eine entfernte Verwandte“, einen „Allerweltsbaum aus naturfernen Wirtschaftswäldern“, die Fichte. Die sei „zu einer milliardenfachen forstlichen Zukunftslast geworden. „Wofür die Fichte freilich nichts kann, sondern allein die Forstwirtschaft verantwortlich ist, die sie leichtfertig und wider besseres Wissen im Flachland und in submontanen Hügellagen ansiedelte, die ihr nicht zusagen“, wie Bode schreibt.

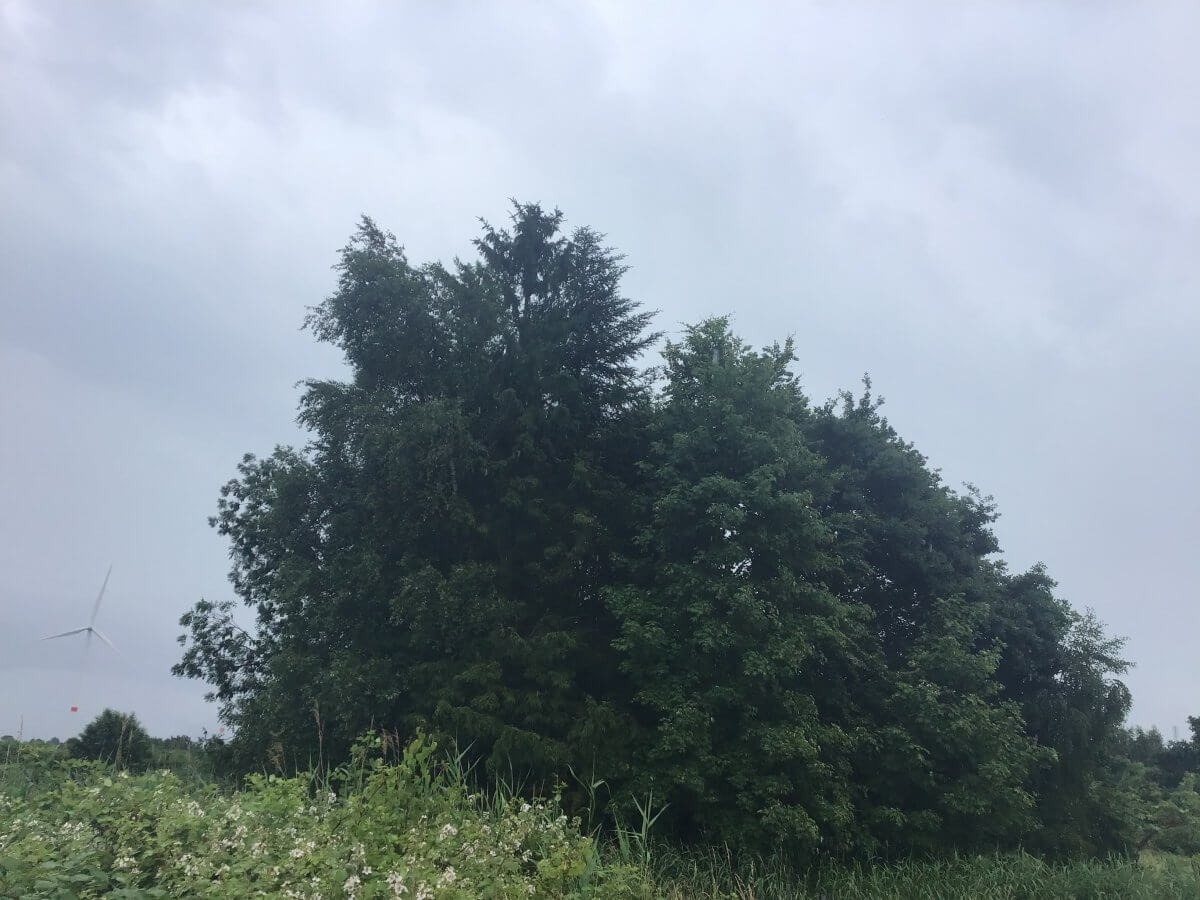

Die Nadelbäume nehmen heute die Hälfte des deutschen Waldes ein, neben der seltenen Tanne sind es Fichten, Kiefern und Lärchen. Und wie ich das so schreibe, auf meinem geheimnisvollen Pachtland im nahezu äußersten Süden Hamburgs, wird mir klar, dass der hohe Baum, den ich in schlaflosen Vollmondnächten, wenn die Eulen heulen, gedankenverloren betrachte, wohl eine Tanne ist. Seht selbst:

Mischgehölz in der 600 Jahre alten Kulturlandschaft Vierlande, davor unser Vogel- und Insekten-Eldorado, das blühende Brombeerdickicht.

Zurück zu Bode, er schreibt, der „herzerwärmende Brauch des immergrünen Lichterbaums“ sei unzweifelhaft eine deutsche Erfindung, habe unter anderem dazu beigetragen, „dass die Deutschen glaubten, sich besonders mit dem Wald verbunden zu fühlen“ und stamme aus dem Grenzgebiet zwischen Schwarzwald und Elsass, wo die heimische Weißtanne um 1800 als erste zum Weihnachtsbaum wurde. Und dann trug laut Bode ausgerechnet die gemeine Fichte „maßgeblich dazu bei, die Tanne aus ihren natürlichen Wuchsgebieten zu verdrängen, und landete wie ein Wesen von einem anderen Stern in unserer Wohnstube.“ Schon für Caspar David Friedrich, „den präzisen Beobachter“, sei dieser Baum „der marschierende Vorbote unaufhaltsamer Veränderungen nicht nur des Waldes“ gewesen.

Früher war nämlich nicht nur „mehr Lametta“ – wenn wir uns schon im zunehmend heißer werdenden Sommer in Weihnachtsgebräuche reinsteigern, darf Opa Hoppenstedt eigentlich nicht fehlen:) – sondern auch mehr Laubwald. Betrug der Anteil der Nadelbäume zuvor weniger als zehn Prozent und lag er Anfang des 20. Jahrhunderts bereits bei 60 Prozent. Damit war der „Durchmarsch“ der Fichte vollzogen, und es stieg auch die Anfälligkeit für „flächigen Sturmwurf“, wie Forstwirtschaftler*innen schreiben, sowie Borkenkäfer und Erderwärmung.

Um einen Eindruck vom „deutschen Wald“ in einer Art Urzustand zu bekommen, war ich am 2. Mai der Einladung zu einer Radtour mit Exkursion ins Waldgebiet „Schattiner Zuschlag“ und Rundgang durch den dortigen Wald gefolgt. Eingeladen hatten die Försterin Annalena Puklowski und der BUND (https://www.bund-luebeck.de).

Unsere Guides: Manfred Hellberg von der Lübecker Kreisgruppe des BUND und Annalena Puklowski, Försterin im Lübecker Stadtwald (Revier Falkenhusen).

Wir machten uns auf in südöstliche Richtung, in die Wakenitz-Niederung. Die Namen der Schutzgebiete an ihren Ufern, Kronauer Moor und Kammerbruch, deuten es an, hier blieben feuchte Areale erhalten. Manche sprechen von der Wakenitz respektvoll als „Amazonas des Nordens“. Der Fluss wird von Erlenbruchwald begleitet, große Teile der Niederung gehören zum „Grünen Band“ entlang der innerdeutschen Grenze. Wir überqueren bei Nädlershorst die Wakenitz und die Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Und stehen plötzlich unter Fichten.

Selbst den Fichten geht es bei der naturnahen Bewirtschaftung á la Lübeck besser. Warum? Das erklärte uns Annalena überzeugend und überraschend.

Nein, ein Urwald ist dieses Waldgebiet in Nordwestmecklenburg, durch das uns die Försterin nun führt, nicht. Es wurde schon vor langer Zeit bewirtschaftet. Zunächst, das lässt sich, wenn’s eine weiß, am Untergrund, am wellenförmigen Gelände, erkennen, legten die Menschen dort Wölbäcker an. Noch nie gehört? Ist aber á la altes Wissen für die Zukunft interressant, zumal der heutige Ackerbau vielerorts renovierungsbedürftig erscheint. Also müssen wir jetzt noch mal raus aus der Forst- und rein in die Landwirtschaft. Parallel verlaufende, langgestreckten, gewölbte Ackerbeete entstanden schon allein durch die Verwendung von Pflügen, die die Ackerkrume nur in eine Richtung wenden konnten. Damit das von Ochse oder Pferd gezogene Pfluggespann möglichst selten wenden musste, wurden ab dem frühen Mittelalter Langäcker von wenigen Metern Breite angelegt. Für ein Beispiel müssten wir gar nicht so weit radeln, einfach am Elbe-Lübeck-Kanal stramm nach Süden und dann ans andere Ufer, zum Elbholz auf dem Höhbeck. Von dieser Geestinsel, die sich über der niedersächsischen Elbtalaue erhebt, hatte ich in meinem Februar-Blog „Der graue E-Esel fährt ohne karierten Koffer zum Toln Spieker“ erzählt, und diese Karte der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776 gepostet. Jetzt lerne ich dazu, dass sie die Pflugrichtung von Wölbäckerfeldern am Höhbeck zeigt, und poste sie nochmal:

Die Geestinsel Höhbeck erhebt sich über der niedersächsischen Elbtalaue. Dort oben wurden, ebenso wie einst in der Gegend von Schattin, Wölbäcker angelegt. Oft lagen mehrere Wölbäcker nebeneinander im Verband wie auf der Karte von 1776 zu erkennen ist.

Durch langjähriges Pflügen wurden die Ackermitte erhöht und die Ränder des Ackers vertieft. Im Mittelalter stellten die Wölbäcker die wichtigste Form der Ackerbodenbereitung dar und sie wurden bis ins 19. Jahrhundert hinein angelegt. Dafür gibt es gute Gründe: sie entwässern, so konnten schwere sowie feuchte Böden in Niederungen genutzt werden.

Hier zeigen die Wölbäcker bei Vietze/Höhbeck ihre Vorteile, bei Hochwasser bleibt noch Ackerfläche übrig. So war es schon im Mittelalter: In feuchten Jahren wuchs das Getreide in der Ackermitte besser, in trockenen Jahren das Getreide am Rand; Volka B. Meier

Aus der deutschen Wikipedia „klaue“ ich der Einfachheit halber noch folgende Beschreibung der Vorzüge solcher Wölbäcker: „Das Oberflächenwasser wurde in den entstehenden Furchen zwischen den Aufwölbungen gesammelt und beschleunigt abgeführt. Auf mageren und flachgründigen Böden mit durchlässigem Untergrund führte die Gestalt der Wolbäcker zum gegenteiligen Effekt. Die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens wurde durch die angehäufte Ackerkrume im Zentrum des Beetes auf flachgründigen Standorten verbessert. Somit konnten auf landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorten die Erträge gesteigert werden. Zudem bedingte die Erhöhung der Oberfläche des Feldes eine vergrößerte Anbaufläche.“ Gerade im Zuge der globalen Erwärmung mit ihren Dürren und Überschwemmungen könnte Ackerbau auf alte Art Risiken minimieren. Außerdem sie reichern Wölbäcker Nährstoffe und Humus an.

Im Schattiner Zuschlag, das von uns besichtigte Waldgebiet heißt so, weil es vor langer Zeit mal einem Kloster „zugeschlagen“ wurde, wurde vor mehr als 100 Jahren aufgeforstet. Und aufgrund seiner Lage nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze wurden Teilbereiche seitdem nicht bewirtschaftet. Förderlich für die Waldentwicklung dort war weiterhin das Lübecker Konzept der „naturnahen Waldbewirtschaftung“.

Wie ein naturnah bewirtschafteter Wald sich entwickelt, lernten wir, die wir aus verschiedenen Richtungen angeradelt kamen, von Försterin Annalena. Und kamen aus dem Staunen nicht raus.

Für mich war diese Exkursion eine wunderschöne Anknüpfung an ein Waldwirtschaftserlebnis der frühen 1990er-Jahre, von dem ich ein Souvenir mitgenommen habe und ganz viel Einsicht ins Wachsen- und Absterbenlassen.

Stilleben mit Einladung (Infospaziergang gegen Abholzung, Samstag 31.Mai, 14:00, Bushaltestelle „Lübeck Moorgarten“, Lübeck), Bestimmungsbuch (Werner Rothmaler u.a., Exkursionsflora, Atlas der Gefäßpflanzen) und Eichenholz-Bücherständer aus der Fällung eines Baumes im seit mehr als 30 Jahren naturnah bewirtschafteten Lübecker Stadtforst.

Mir wurde die aufregende Gelegenheit zuteil, als radelnde und bahnfahrende Reporterin bei der Fällung eines Baumriesen im Lübecker Stadtforst dabei zu sein. Dafür, und um mehr über das Lübecker Konzept der naturnahen Waldnutzung zu lernen hatte ich mich Anfang der 1990er mit Lutz Fähser getroffen. Mitten im Wald. Fähser war seit 1986 Forstamtsleiter im Stadtwald Lübeck und vom Senat beauftragt, ihn naturgemäßer zu bewirtschaften. Als ich mich zum ihm in den Stadtwald aufmachte, dessen „exzellenter Bestand an Buchen und Eichen“ schon im 19. Jahrhundert gelobt wurde, hatte er seine Ideen der „Naturnahen Waldnutzung“ offiziell vorgestellt.

Schattiner Zuschlag Anfang Mai, von unten; das etwa 50 Hektar große Waldgebiet dient heute als unbewirtschaftete Referenzfläche und Urwald von morgen.

Vergleichsflächen mit mindestens 20 Hektar Größe, wie der Schattiner Zuschlag, dienen auf zehn Prozent der Lübecker Gesamtwaldfläche, dienen als Referenz um die Naturnähe der bewirtschafteten Forstwälder zu beurteilen und zu reflektieren. Wir stehen mitten in dieser umbewirtschafteten Referenzfläche, reflektieren mit Annalena und bekommen eine Vision vom Urwald von morgen.

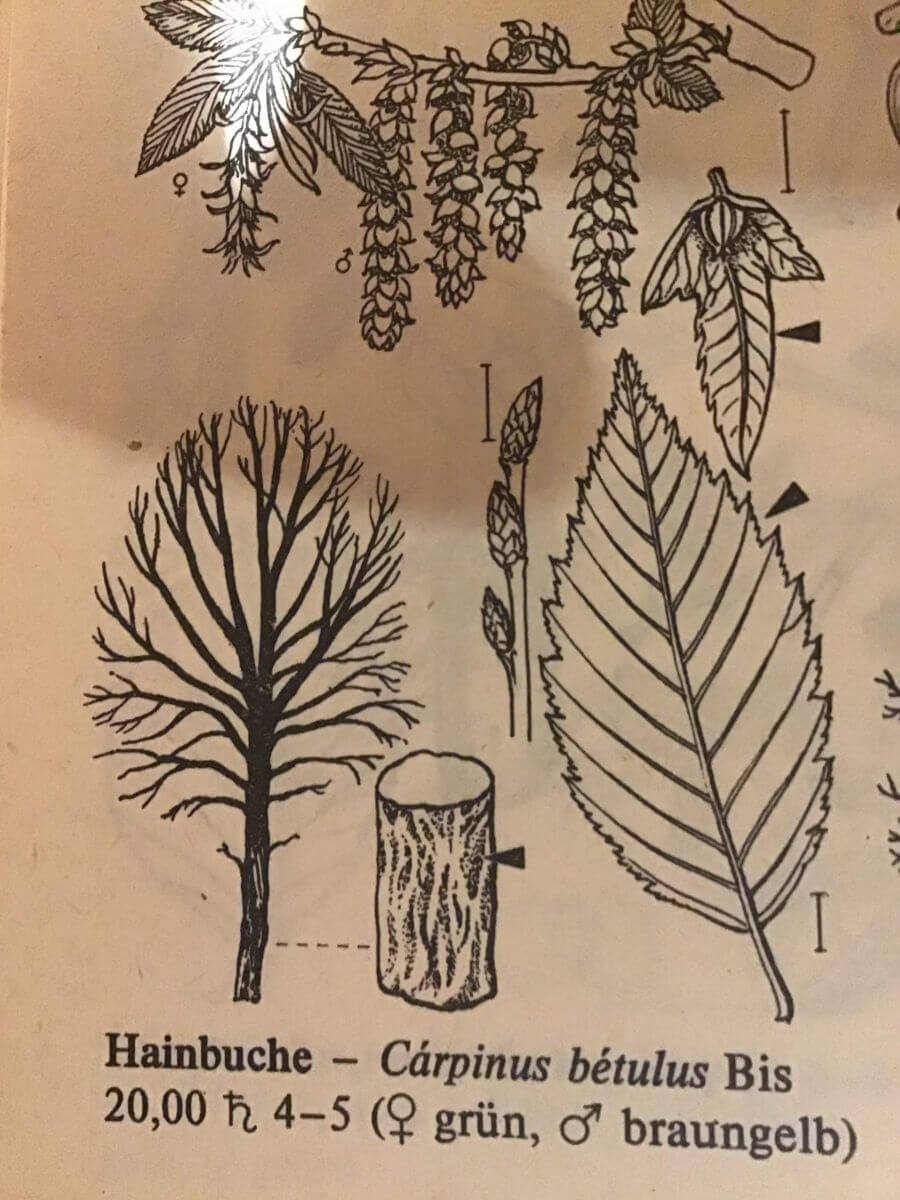

Zunächst stellt uns Annalena die Baumriesen vor. Hainbuchen erkennt eine an ihrer glatten, gebänderten Rinde.

Carpinus betulus, die Hainbuche, gehört zur Familie der Birkengewächse. Ihre Borke ist grau, dünn und glatt und kann bei älteren Bäumen in Längsrichtung aufreißen. In meiner Exkursionsflora von Werner Rothmaler, die wissenschaftliche Abbildungen von mehr als 2800 Pflanzenarten enthält, verweisen kleine Pfeile auf die wichtigen Unterscheidungsmerkmale:

Ein paar Schritte weiter auf diesem weichen Waldboden, der mit vermoderndem Laub bedeckt ist und mit einer Krautschicht, die fast die gesamte Fläche bedeckt, stolpern wir über eine auffällige Blüte. Erst im Nachhinein konnte ich die gepresste Pflanze bestimmen: es ist das Große Windröschen.

Großes Windröschen, Anemone sylvestris

Das Große Windröschen (Anemone sylvestris) ist eine Eurasierin, es wächst an trockenen, hellen Standorten von China über Russland bis Europa. In Deutschland wird dieses früher häufige, duftende, anmutige Hahnenfußgewächs auch Hain-Anemone, Wald-Windröschen oder Waldsteppen-Windröschen, Hackelkraut, Windröslein und Wolfswurzel genannt und war früher häufig. In den vergangenen Jahrzehnten gehen die Populationen des Großen Windröschens stark zurück. Schuld ist unter anderem die Intensivierung der Landwirtschaft mit sogenannter Flurbereinigung. Zu so einer Neueinteilung und Zusammenlegung von land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz zu größeren Flächen gehört auch das Schaffen von Wegen, Straßen – Versiegelung also, siehe oben. Und wenn es um die oben schon erwähnten täglichen 70 Hektar fürs Bauen geht, heißt diese Naturzerstörung schlicht Umlegung. Wenn es ums Wirtschaften geht, folgt der „Bereinigung“ oft naturferne Landnutzung. So entstehen Monokulturen, die Landschaft wird verödet, es kommt zu Erosion; und zum Beispiel durchs Roden von Hecken und die Vernichtung von Acker- und Waldrandstreifen – wo das Große Windröschen gedeiht – und gehen Biodiversität und Schönheit verloren.

So entstehen Monokulturen, die Landschaft wird verödet, es kommt zu Erosion, zum Beispiel durchs Roden von Hecken und die Vernichtung von Acker- und Waldrandstreifen – wo das Große Windröschen gedeiht – und die nachfolgende naturferne Landnutzung gehen Biodiversität und Schönheit verloren. Viele Standorte des Großen Windröschens wurden zudem durch erhöhten Nährstoffeintrag und Ausbau der Wege zerstört; es ist dem Konkurrenzdruck nichtheimischer Arten, welche seine Standorte besiedelt haben, oftmals nicht gewachsen und gilt nun in ganz Deutschland als gefährdet.

Sonnig bis halbschattig, keine Flurbereinigung in Sicht, der Schattiner Zuschlag ist ein idealer Standort fürs deutschlandweit gefährdete Große Windröschen. Hätte ich um die missliche Lage gewusst, hätte ich es nicht abgerissen. Aber sie vermehren sich zum Glück über Wurzelausläufer.

Wir legen den Kopf in den Nacken, sehr hoch sind die Bäume. Hier verjüngt die Natur, überall sprießen Bäumchen. Nun haben wir es mit einer „echten“ Buche zu tun, mit Fagus silvatica. In der Neuausgabe des 1934 erstmals erschienenen kleinen Baumbuches, Die deutschen Waldbäume, steht das alte Geleitwort von Friedrich Schnack. Dieser deutsche Dichter hat unter anderem Botanik studiert, gehörte zu den 88 Schriftstellern, die Adolf H. das Gelöbnis treuester Gefolgschaft gaben und schrieb über die Rotbuche: „Im Waldbestand wirft sie, rasch und geschmeidig aufgipfelnd, frühzeitig die untern Äste ab, und dann ragt der glatte, silbergraue Stamm wie eine stählerne, hochschäftige, gleichmäßig gerundete Säule. Hoch im Blau über den jugendlich kraftvollen Baumschenkeln rauschen die schönwölbigen Wipfel“. Annalena sagt, die Buche hinter ihr sei 120 Jahre alt, und ihr Kronenansatz hoch. Und wir feiern diesen Buchenhallenwald. Ohne weitere Worte, freuen uns, dass, wenn dann mal eine einzelne dicke Buche gefällt wird, die Holzqualität hervorragend ist, dass diese astfreien hohen Stämme viel mehr Holz geben als eine bei der ansonsten üblichen Forstwirtschaft einfährt. „Man muss eigentlich nur warten“.

Macht andächtig und besinnlich, so ein Hallenwald. Wie er uns aus verschiedenen Gründen heilig ist.

Aber auch ökonomisch kann der Schattiner Zuschlag sich sehen lassen. Der Holzvorrat ist hier mehr als dreimal so hoch wie bundesweit (berechnet in Kubikmetern pro Fläche). Wir kommen nun zu den Eichen. Annalena liebt sie besonders, hat ihre Bachelor-Arbeit über die über hundertjährigen Eichen geschrieben, unbewirtschaftete mit bewirtschafteten Beständen verglichen, und erzählt, dass man (sic!) ihr nicht glauben wollte, dass hier im Schattiner Zuschlag, der Eichenholzvorrat siebenmal so groß ist wie anderswo. Sie haben nachgemessen und mussten ihr recht geben.

Es gebe drei Zentimeter Unterschied in der Dicke zu den Stämmen aus gepflegten Wäldern, erläutert Annalena. Der naturnahe Forst ist eindeutig im Plus. Und es gebe bei der sonstigen Forstwirtschaft zudem hohe Kosten für die Pflege – und, wie es langsam deutlich wird, geringere Erlöse. Wir hören den Schwarzspecht schreien. Mein „Svensson“, dieser tolle schwere Vogelführer, schreibt vom wilden Klang dieses „koi kvi kvi-kvi kvi-kvi, und dass Dryocopus martius am liebsten in den Biotopbäumen von älterem Buchen- oder Mischwald brütet.

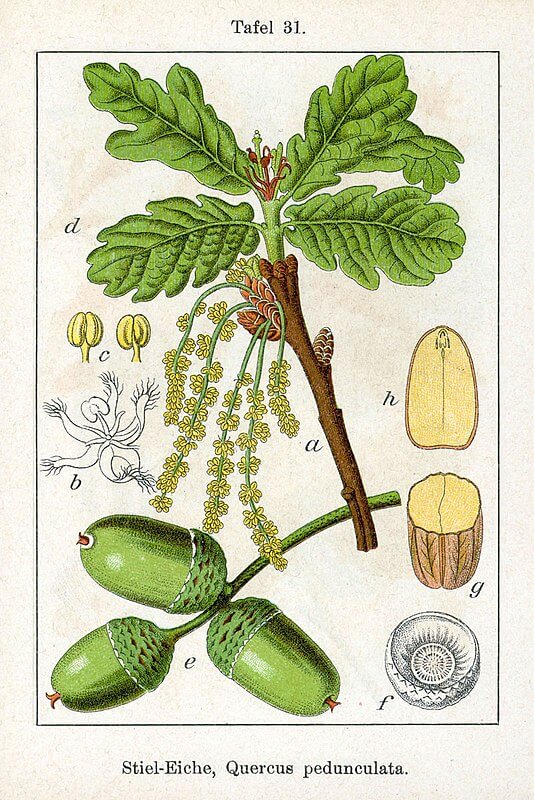

Vorne links seht ihr einen typischen Eichenstamm: Die Borke ist dick, graubraun und hat tiefe Längsfurchen. Ob es eine Stiel- oder eine Traubeneiche ist, kann ich euch nicht sagen. Die beiden Baumarten ähneln sich sehr. Unter den Bildern unten steht der Trick mit den Blättern:

Quercus robur bzw. Quercus pedunculata heißt Stiel-Eiche auf Grund ihrer Früchte. Die kriegt eine aber nicht immer zu sehen, daher hier der Botanikerinnen-Hinweis: achte auf den kurzen „geöhrten“ Blattstiel, das Blatt wächst beidseitig neben der Blattmittelrippe einige Millimeter ohrförmig dem Ast entgegen. Sie ist die in Mitteleuropa am weitesten verbreitete Eiche und bevorzugt eher flache, kühlere und feuchte Gegenden, im Gegensatz zur Trauben-Eiche (unten).

Die Trauben-Eiche (Quercus petraea) liebt es wärmer, trockener und hügeliger als ihre Verwandte. Und, wie auf der Abbildung gut zu erkennen ist, enden die Seitennerven der Blätter nie in den Buchten der Blattspreite – im Gegensatz zur Stiel-Eiche.

Annalena betont noch einmal das gute Wachstum ihrer Lieblingsgattung Quercus hier auf der Referenzfläche, das Eichenholz sei zudem von hervorragender Qualität. „Wir konnten nicht glauben, was passiert, wenn man gar nichts macht!“

Der Boden im Schattiner Zuschlag ist ideal, Geschiebelehm und -mergel, bei guter Wasserversorgung, aber ohne Staunässe. Wir kommen noch mal auf die Fichten, diese „Weihnachtsbäume“ mit den hängenden Zapfen, eigentlich eher im Gebirge und im hohen Norden ansässig. In unseren Gegenden haben sie den Förster*innen eher Waldschäden als die erwarteten Holzmengen verschafft. Im Schattiner Zuschlag wachsen keine mehr nach, unter den toten Nadelbäumen sprießen Buchenschösslinge. Gerade las ich, dass Wandel nicht bedeute, das Alte zu bekämpfen, sondern das Neue zu formen, das erledigt der Urwald von morgen von selbst.

Als ich diese Bildunterschrift texte, am Samstag, den 31.Mai, startet ein demonstrativer Spaziergang für den Erhalt von zehn Hektar Lübecker Stadtwald, die für eine Stromtrasse gerodet werden sollen: Viel Erfolg!

Annalena hält zum Abschluss unserer aufschlussreichen und – auch wenn es altmodisch klingt – erquickenden und labenden Exkursion den Flyer hoch. Im Bartelsholz bei Lübeck-Moorgarten sollen unter anderem 160 Jahre alte Eichen gerodet werden, Biotope der Sonderklasse. Mit ihren Stellungnahmen zu den geplanten Abholzungen für die sogenannte Tennet-Trasse, einer 380kV-Hochspannungs-Freileitung, auch Elbe-Lübeck-Leitung genannt, hätten sie bisher kein Gehör gefunden. Die Försterin, der BUND und andere Aktive schlagen eine Alternativtrasse vor. Und ich empfehle dringend den oben angegebenen Samstagsausflug! Sarah Kolbe vom Bündnis „Lübecker Stadtwald retten!“ kritisiert, dass Betreiber Tennet die gleichlange Alternativtrasse über Agrarflächen bislang nicht geprüft hat, und betont: „Wir befürworten den Ausbau erneuerbarer Energien und die nötige Stromtrasse – fordern jedoch eine Umgehung des Waldes!“Vielleicht kennt ihr ja den Film „Die Eiche – Mein Zuhause“ über die Bewohner*innen einer alten Stiel-Eiche? Lege ein Bild nach, damit ihr motivierter seid, das Alte zu erhalten, damit weiterhin Neues und Schönes entstehen kann:

Einer der illustren Eichenanwohner: Garrulus glandarius, der Eichelhäher, bevorzugt Gebiete mit Eiche (daneben Buche und Hainbuche), deren Früchte er im Herbst als Winternahrung versteckt. In seinem Kehlsack transportiert er Eicheln, Nüsse und andere Samen oft viele Kilometer weit. Nett ist er nicht, die Illustration in meinem Vogelführer zeigt einen Eichelhäher auf seinem Lieblingsbaum, einen Waldkauz an dessen Tagesruheplatz belästigend, aber markant und extravagant, hab als Kind im Wald immer nach den blauen Federn Ausschau gehalten.

Oder motiviert euch eher ein Lied? Eichen sind „von Natur aus“ Biotopbäume, Hüterinnen der Wirtlichkeit. Im Duden steht zu diesem Wort, es sei veraltend. Ich finde es schön und zukunftsfähig, denn wirtlich sein bedeutet einladend sein. Die Eiche bewirtet Moose, Flechten, Käfer, Larven, Pilze. Beim Waldradeln singe ich gerne das alte Lied: Ich ging durch einen grasgrühünehen Wald, da hört ich die Vögelein singen, sie sangen so jung, sie sangen so alt, die kleinen Vögelein in dem Wald, die hört ich so gerne wohl singen. Diese Strophe stand schon 1574 in einem Liederbuch und 1922 auf einer Postkarte.

Und in der lichten Krone der Eiche singen die Waldvögelein besonders gern. Sie ist ein Lichtbaum, braucht mindestens Halbschatten, und verschattet den Waldboden nicht. Dort können, wie auf der Postkarte und meinen Fotos aus dem Schattiner Zuschlag zu sehen, Unterholz und Krautschicht gedeihen.