Samstag, 19. April – Dienstag, 22. April 2025

schwelge Sonntag den 20. – 08:09 – Schlagbrügge/Gemeinde Schlagsdorf/Landkreis Nordwestmecklenburg/Biosphärenreservat Schalsee –

und schon lange vorher genieße ich das Leben in vollen Zügen. Dummer Spruch, aber die Züge nach Büchen und nach Ratzeburg waren am Ostersamstag wirklich voll. Aber wir Bahnfahrer*innen haben im Kontakt miteinander alle gewonnen, die einen ein Gekicher, die anderen ein herzliches Lächeln, wieder andere ein Paket Butter im richtigen Moment, eine ältere Passagierin Hilfe beim Ausparken im Fahrradabteil. Der Umgang unter uns Autofreien war wirklich ein Genuss! Im Gegensatz zur „Mobilität“ auf Hamburgs Straßen, wo ich mich zuvor zur S-Bahnhaltestelle Sternschanze durchgewühlt hatte, wo Fern- und Nahverkehr gefühlt täglich mehr zum Nahkampf mit ungleichen Mitteln ausarten: Dreiräder und Rollstühle gegen überbreite gepanzerte Limousinen; Fußgänger*innen gegen Stoßstange an Stoßstange geparkte, gefühlt haushohe, Sportnutzfahrzeuge, zwischen denen das Verlassen des Bürgersteiges zur lebensgefährlichen Herausforderung wird. Die oben beschriebenen Vierräder sind so „lebensnotwendig“ wie Pokémons, waren nie etwas, das irgendjemand brauchte, einfach nur ein gemachter Bedarf, ein enormer Marketingerfolg, der ungepanzerte Verkehrsteilnehmer*innen zu Verlierer*innen macht.

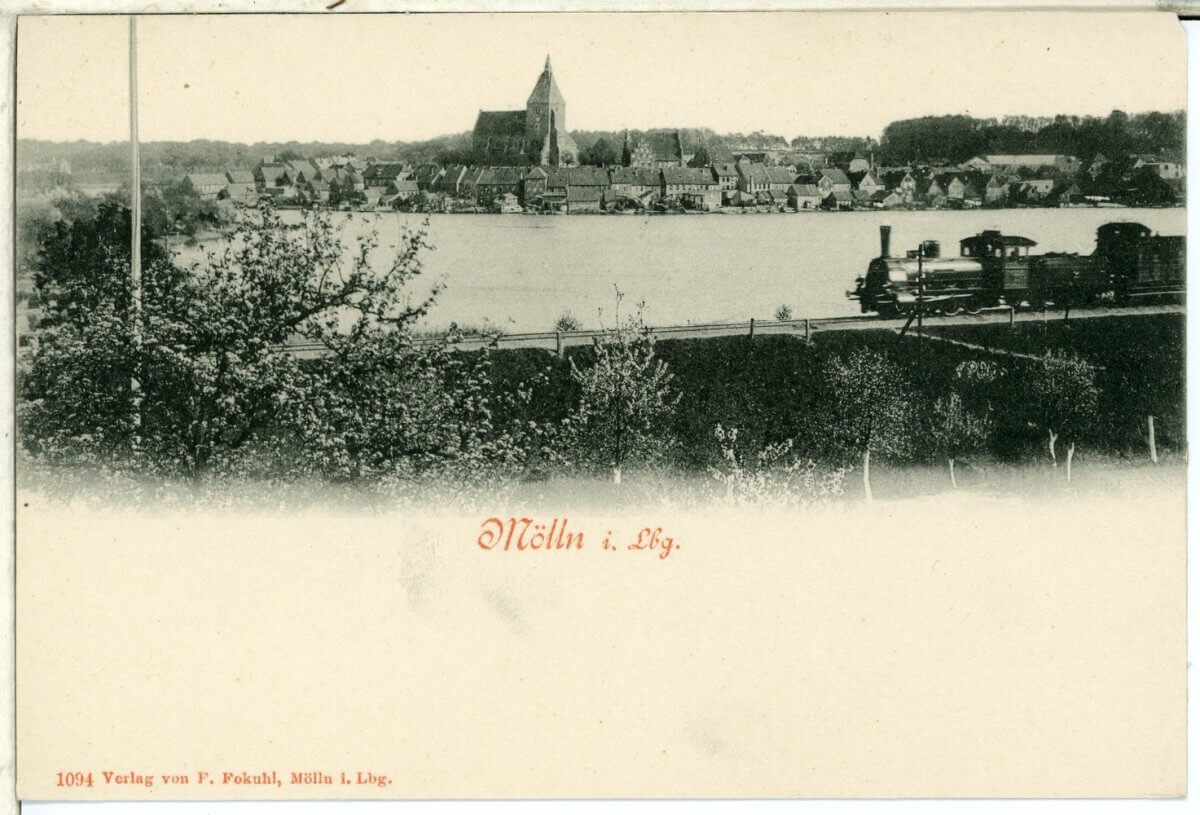

Mein Ziel zu Ostern war Ratzeburg. Dorthin gelangt eine als Kollektiv Reisende von Hamburg mit Umstieg in Büchen auf der 1851 eröffneten Strecke Lauenburg – Lübeck, die auch das Nachbarstädtchen Mölln passiert (siehe oben), heute weiterhin ohne Oberleitung, aber auch ohne Dampf.

Soweit ich weiß, gibt es in Hamburg schon seit meiner taz-Zeit Anfang der 1990er regelmäßig mehr Verkehrstote als in anderen Städten. Da steigere ich mich jetzt nicht rein, aber laut statistischem Bundesamt leben wir in Hamburg risikoreich, die Stadt gehört nach bundesweiter Unfallstatistik zu den gefährlichsten Bundesländern. Aber vielleicht bin ich da auch durch meine zunächst mitten in der Stadt autoarme Kindheit geprägt. Das erste motorisierte Fahrzeug, das ich in Hamburg-Eilbek zu sehen bekam, war der Tempo-Wagen des Gemüsehändlers.

Die Fahrzeuge auf den Straßen meiner Kindheit nahmen nicht viel Raum – und nahmen Fußgänger*innen auch nicht wie Panzer „auf die Hörner“. Mitte der 1950er waren gut 100.000 solcher Tempo-Dreiräder als Lieferfahrzeuge zugelassen; restaurierter Tempo Hanseat, Stahlkocher

Und dann kamen die ersten Unfälle. Irgendwie war die Kreuzung vor unserer Haustür nicht für den zunehmenden privaten Personenkraftverkehr gestaltet, es krachte dort ständig und einmal sah ich auf dem Schulweg Blut auf der Straße. Mit dem Wirtschaftswunder ging Massenmotorisierung einher und mein Vater, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftswundergewinner, Segelflieger, aber miserabler Autofahrer, einen Käfer. Als ich neulich im Freilicht-Museum Kiekeberg (https://www.kiekeberg-museum.de), die Bauten des Bau- und Fprschungsprojektes „Königsberger Straße – Heimat in der jungen Bundesrepublik“, das von der Integration von etwa 1,85 Millionen Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, zu denen auch meine gesamte Familie gehörte, handelt, den VW vor der dort aufgebauten Typentankstelle sah, kam er mir winzig vor – nicht nur ich bin seitdem gewachsen. Wir haben alle vier samt Gepäck in den Käfer gepasst. Ein paar Jahre, in denen der motorisierte Verkehr weiterhin zunahm, später kam es vermehrt zum Stau, beispielsweise am Horster Dreieck südlich von Hamburg. Den dadurch verursachten Auffahrunfall haben wir Kinder – nicht angeschnallt – im Ford-Taunus knapp überlebt, war halt kein Panzer, nur das Führerhaus war nicht zerknautscht. Ich fahre seit fast 40 Jahren aus allerlei Gründen, die vor allem mit der Zukunft zu tun haben, fast nur noch Bahn und Rad.

Wie winzig so ein Käfer war! Hat aber auch gereicht und nicht soviel Benzin und städtischen Raum verbraucht wie die heutigen Familien-Fahrzeuge. Auf der historischen Aufnahme aus den 1950er-Jahren seht ihr eine sogenannte Typen-Tankstelle, rasch errichtet aus vorgefertigten Einzelteilen für Kassenhaus und Tankwartraum. Es gab dort nichts außer Benzin und Pannenhilfe. Aber wenn ich es richtig verstehe, macht Autofahren auch ohne „Naschies“ süchtig, besonders Männer um die 45 erklären mir: „Ich kann ohne Auto nicht leben!“. Gibt es eigentlich Anonyme Autoabhängige?

Auch als Radabhängige hat eine es nicht leicht, muss sich von überzeugten Personenkraftwagenfahrer*innen ungefragt anhören, wir hätten selber schuld, wenn wir überfahren werden. Da gucke ich jetzt doch nochmal nach: 2024 ist die Zahl der Verkehrstoten in Hamburg deutlich gestiegen. Als Haupt-Unfallursachen gibt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit, aggressive Fahrweise sowie Alkohol und Drogen im Straßenverkehr an. Zum Anstieg der Zahl der Verkehrsopfer möchte ich hinzufügen, dass dieser auch mit der steigenden Zahl von Fahrzeugen zu tun haben dürfte. Da hat unsere Freie und Hansestadt aber echt was zu bieten: stieg in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren die Zahl der Privatkraftwagen kontinuierlich an, kommen nun mehr als 40 Prozent der hiesigen Haushalte ohne aus. Geht doch!

Fehlen nur noch Entspannung und Entschleunigung und produktiver Pendler*innentransport. Am Dammtor, wo außer nachts um halb drei immer Stau ist, habe ich erlebt, wie so ein City-Traktor eine radelnde Touristin beiseite schob. Die Dame kam aus Dänemark und mir war das als Altonaerin (wir waren ja mal dänisch!) echt peinlich. Vor allem, weil mich die Skandinavier*innen auf allen Wegen seit mehr als 50 Jahren immer so liebenswürdig behandeln.

Apropos dänisch und liebenswürdig, da fällt mir eine „Pflichtlektüre“ ein: Städte für Menschen! Autor ist der dänische Architekt und Stadtplaner Jan Gehl. Er nimmt den Stadtraum mit der Geschwindigkeit und aus der Position von Fußgänger*innen wahr und macht dort, wo sie sein Team ranlassen, menschenfreundliche Städte aus unwirtlichen Citylandschaften. Da haben wir es wieder, mein Wort des Jahres 2025: Wirtlichkeit (siehe: karierterkoffer/Um die Ecke – Nachbarschaftsökologie II).

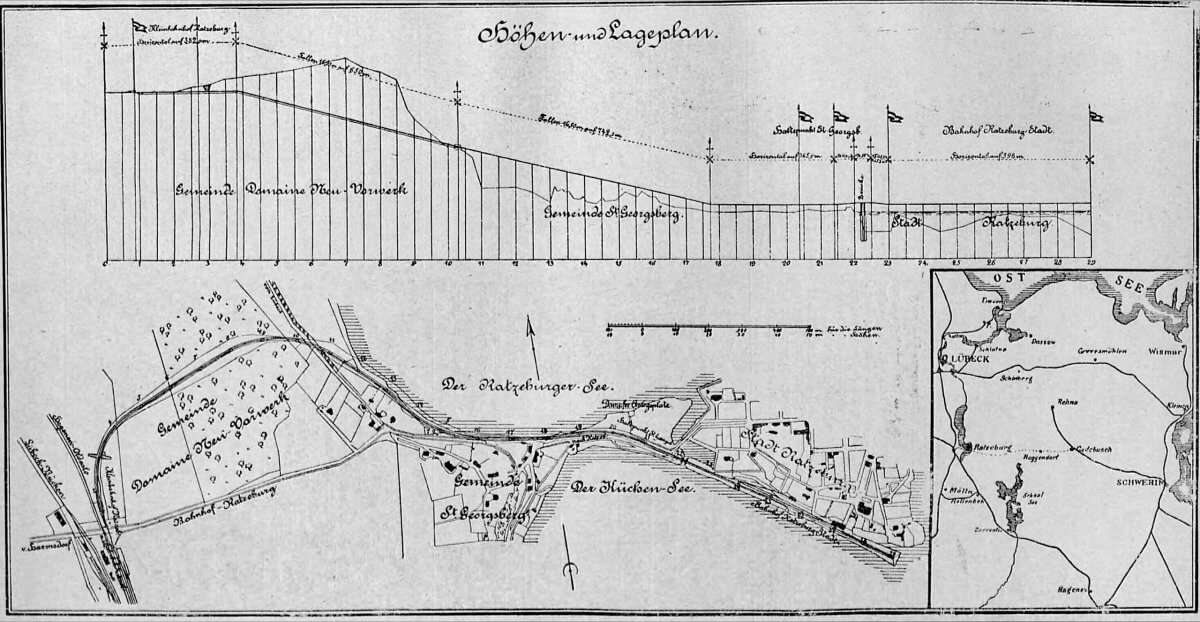

Unter ernst- und scherzhaftem Geplauder nähern wir uns auf der oben skizzierten Strecke Ratzeburg. Was auf der Karte oben rechts gut zu sehen ist, ist, dass die Bahn dort ein ganzes Stück westlich des Zentrums hält. Daher wurde 1902 eine Kleinbahnlinie vom Bahnhof Ratzeburg Land zur direkt auf der Stadtinsel gelegenen Haltestelle Stadt Ratzeburg errichtet; Gebrüder Borchers

Warum schreibe ich das alles? Weil in den vollen Zügen ganz viele Kinderkarren, -fahrräder, Gepäckstücke und Menschen mit Sitzplatzbedarf sich den zur Verfügung stehenden Raum freundlich, solidarisch und geschmeidig, mit Vernunft und Verstand, teilten. Materiell sind wir möglicherweise, verglichen mit den Käufer*innen von Geländelimousinen, die maßgeblich Hamburgs öffentlichen Raum gestalten, minderbemittelt, aber nur materiell. Wir kamen klar, die Babys flirteten miteinander, die Kinderfahrräder wurden hochgestapelt. Aber Hochstapler andrer Art habe ich nicht getroffen in unserem österlichen Öffie-Gedränge.

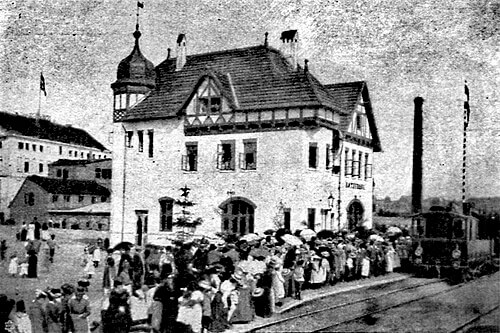

Gedränge gab es auch, als 1903 die erste Kleinbahn auf Ratzeburgs Stadtinsel ankam, am Küchensee. Von dort fuhr sie weiter über Dermin, Ziethen und Mustin nach Thurow. Leider wurde die Linie in den 1930ern komplett abgetragen. Der Luftkurort Ratzeburg setzt auf motorisierten Verkehr.

Zum genießerischen Miteinander in vollen Zügen passt doch noch ein gutes Buch: „Im Grunde gut“. Rutger Bregman, geboren 1988 in den Niederlanden, erzählt darin eine neue Geschichte der Menschheit (für Wenigerleser*innen: seine zehn Gebote auf den letzten Seiten machen dieses Taschenbuch zur Bibel für Bessermachen*innen). Viele Forschungsergebnisse aus Psychologie, Ökonomie, Biologie, Geschichte und Archäologie, auf die wir unsere Vorstellung vom Wesen des Menschen bauen, sind ziemlich baufällig. Das beweist der junge Historiker in diversen einleuchtenden Beispielen. Bin gerade beim 17. Kapitel, darin geht es um die beste Medizin gegen Hass – beispielsweise unter unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer*innen -, Rassismus und Vorurteile: KONTAKT. Apropos Kontakt, mein Unwort 2024 war „kontaktlos“, damit werden zahlreiche sogenannte Dienstleistungen beworben, mit denen ich möglichst nicht in Kontakt kommen möchte, weil es mir bei solchen Transaktionen an natürlicher Intelligenz und Intuition fehlt. Wichtig ist nur, dass wir Menschen miteinander in Kontakt kommen, steht bei Bregman, das mache den Kopf frei von Arroganz und Überheblichkeit. Das ist diese andere Kopffreiheit (die Hersteller*innen von Geländelimousinen, die bekanntlich nie ins offene Gelände geraten, verkaufen ja u.a. Boden- und Kopffreiheit). Und wie schnell verliert eine/r, die/der sich nur kontaktlos durch die Stadt bewegt, den Boden unter den Füßen, verliert vielleicht sogar den Kopf? Ich war mittendrin, und in Ratzeburg erfolgte ein umsichtiger und vorsichtiger Rollkoffer- und Kinderkarren-Tango.

So landeten die E-Wölfin und ich wohlbehalten auf Ratzeburgs Bahnhof. Der liegt und lag traditionell drei Kilometer vom Stadtkern entfernt; für Fußgänger ein ganzes Stück.

Während der Kleinbahn-Episode, die schön gewesen sein muss trug er den Namen Ratzeburg-Land – und hatte nur einen Bahnsteig und ein Gleis.

Den weichseleiszeitliche Gletscherzungensee – Weichselkalt- bzw. -eiszeit kriegen wir gleich noch – hat eine Gletscherzunge ins Gelände gefräst. Das bedeutet für die Radlerin erstmal eine flotte Tour bergab zu den Dämmen. Als Ende des 19. Jahrhunderts eine Bahnstrecke zwischen Ratzeburgs Inselstadt und den östlichen gelegenen Ortschaften angelegt wurde, entstand zwischen dem alten Kaiserdamm und dem Kleinbahndamm der kleine Küchensee, von Einheimischen Spucknapf genannt. Und nach Stilllegung der Kleinbahn entstand dann eine prima autofreie Verbindung für Fußgänger* und Radler*innen rüber zum östlichen Ufer. Ich sause also zunächst recht steil abwärts und dann über den Damm in Richtung Inselstadt beziehungsweise Stadtinsel. Ratzeburgs Altstadt liegt im See.

„Diese Insel ist mit einem ziemlich regelmäßig angelegten Städtchen bebaut, welches, von fern gesehen, seiner roten Ziegeldächer wegen, erst seit gestern fertig geworden zu sein scheint. Denke dir, du sähest eine glattpolierte Schüssel, mit roten Krebsen angefüllt, den Rand mit grüner Petersilie belegt: und was du siehst, ist Ratzeburg.“ So beschrieb Johann Heinrich Campe 1785 die Stadtinsel, knapp eineinhalb Jahrhunderte später porträtierte sie Ida Giesecke.

Erklimme dann das Ostufer, es ist weitgehend naturbelassen, hier brüten im Naturschutzgebiet „Wälder und Seeufer östlich des Ratzeburger Sees“ die Röhrichtbewohner, sie tragen ihren Lebensraum in den Namen: Rohrdommel, -weihe, -schwirl und Drosselrohsänger.

Und finde nach einigem Suchen die Kirche in Ziethen. Hier muss ich schon mal was vorwegnehmen: bin ja auf dem Weg zum Wandelgut, und diese dezentrale, transformative Gemeinschaft mit verschiedenen Hoftstellen und Standorten östlich von Ratzeburg, genauer, ihre Feldlerche GmbH hat von genau dieser Kirchengemeinde in Ziethen Land gepachtet (https://wandelgut.de/wandelgut-allgemein/feldlerche-vorstellung), möchte die Menschen in der Umgebung unter anderem mit haltbar gemachtem Freilandgemüse beliefern und die regionale Versorgung mit organischen Lebensmitteln verbessern, auch mit Eiern. Geplant bzw. in Arbeit sind dort der Anbau von Linsen und Getreide und extensive Weidewirtschaft mit einer Mutterkuhherde.

Hinter der nicht sehr hochaufragenden Kirche von Ziethen gibt es einen gut versteckten Weg ins Grünland. Und tatsächlich singen Lerchen, als ich von diesem Wiesenweg rechtwinklig auf unbeschilderte Plattenwege abbiege und allein auf weiter Flur ins Weite radle.

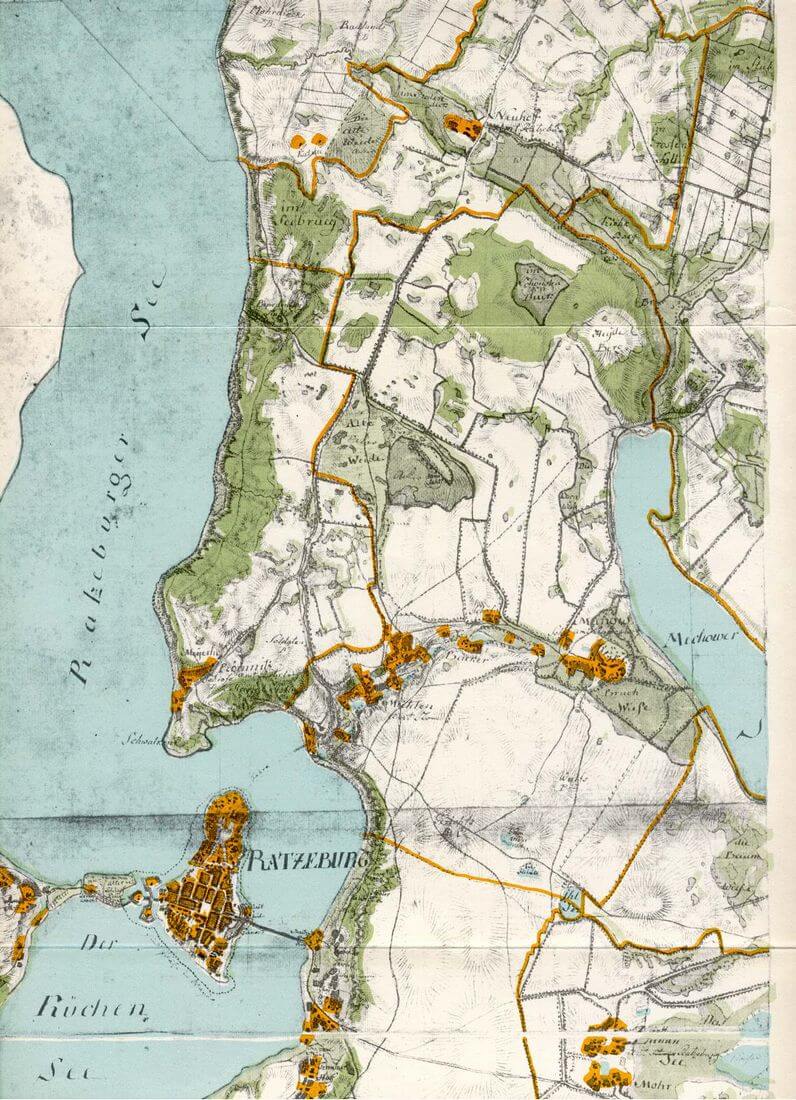

Auf dieser Karte von 1793 lässt sich meine einsame und einmalig schöne kleine Radtour vom Bahnhof Ratzeburg (der wurde erst gut 50 Jahre später drei Kilometer westlich der Stadtinsel errichtet, sozuschreiben außerhalb der Karte) zwischen Ratzeburger und Küchen-See über den Damm zur Vorstadt am anderen Ufer und dort ostwärts auf die nächsten Seen zu. Oben rechts auf der Karte ist das Südende des Mechower Sees zu erkennen, unten rechts das damals noch – und schon seit fast 600 Jahren – bestehende Dorf Lankow (siehe unten) und die moorige Niederung (Mohr) am Lankower See , Carl Friedrich von Wiebeking

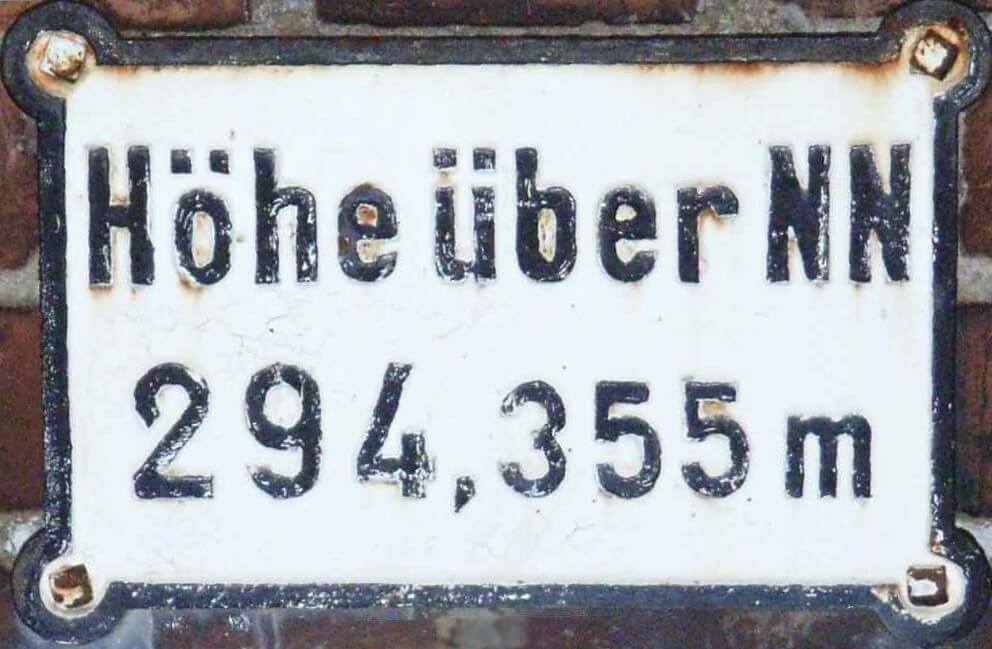

Wo eine dort in welchen Plattenweg biegt, ist reine Erfahrungssache, aber irgendwann gelangt sie zu einem beschrifteten und beschilderten Aussichtspunkt. Von hier fällt die das Gelände zum Ufer des Lankower Sees von 51 auf 31 Meter über NHN ab. NHN? In der damaligen DDR, deren Territorien ja gerade erradle, wurde die 1879 festgelegte amtliche Bezugshöhe namens Normalnull durchs Höhennull ersetzt. Und 1992 trafen man und frau sich, zumindest amtlich geografisch, auf einer Höhe namens Normalhöhen-Null, NHN.

Früher gab es fast an jedem deutschen Bahnhofsgebäude bahnsteigseitig einen Normalnull-Anzeiger. In der DDR galten andere Maße, beim Höhensystem der Bahn wurden die „westdeutschen“ NN-Höhen unverändert weiter verwendet; Joachim Mohr

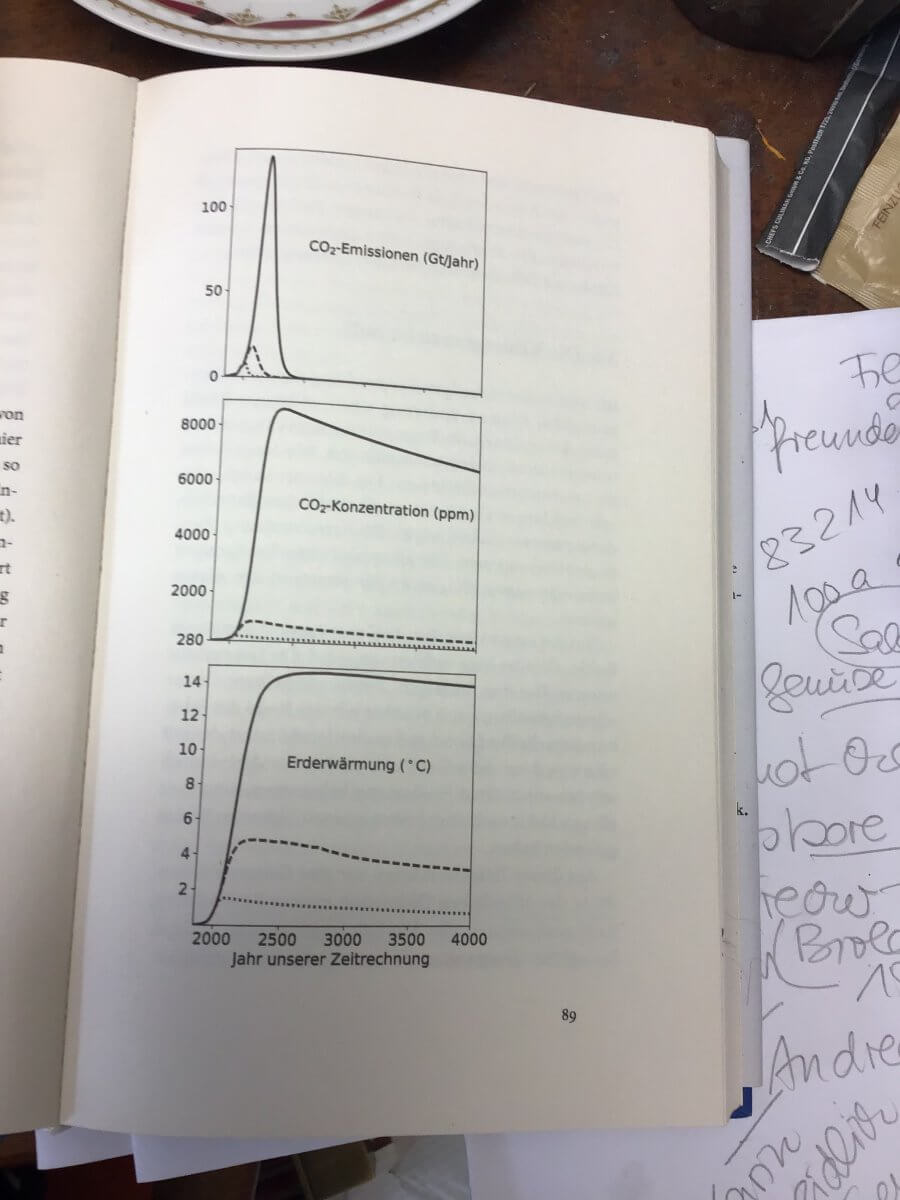

Die sehenswerte Geländestruktur an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze verdanken wir der Weichsel-Kaltzeit. Und nun ist es Zeit – nach diesbezüglichen Eisenbahngesprächen der vergangenen Monate und auch wegen der wilden und wüsten Wörter:) – ins wissenschaftliche Reich der Archäolog*innen vorzustoßen. Die sagen und schreiben, das Gelände, welches sich am Ostersamstag vor und unter mir ausbreitet, sei durch den Pommerschen Maximalvorstoß der letzten Kaltzeit geformt worden, in jenem hunderttausendjährigen Zeitraum, der vor gut 11.000 Jahren endete, als sich ein Gletscher von Skandinavien bis hierher erstreckte. Und wo wir gerade bei Eis- und Heißzeiten sind: Ja, Weltgegenden waren vereist und haben sich erwärmt schon lange vor unserer Zeit der „Männer, die die Welt verbrennen“ – in diesem feurig roten Buch erklärt Christian Stöcker, warum wir den Kampf um die Zukunft der Menschheit, den Kampf gegen gewissenlose Geldmacher, egomane Staatslenker und verlogene Propagandisten gewinnen müssen. Und es gibt auch ein paar Profiteure samt Usern und Followern, die Fake News (übersetzt falsche oder irreführende Informationen) oder olle Kamellen verbreiten, darüber, dass es auf Erden immer mal heißer und mal eisiger war, und die Natur oder die Technologie (je nach Style des/der Falschmeldungsverbreiter*in) „es“ – was auch immer – schon richten werde. NO, NEIN, HET! Die Abbildung unten (sie stammt aus einem ebenfalls extrem nützlichen Buch von Anders Levermann, dem Leiter der Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Die Faltung der Welt – Wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma und der Klimakrise zu entkommen) zeigt eine steile Kurve. Und die schlichte Wahrheit: so schnell hat sich dieser Planet noch nie erhitzt.

Sie ist einfach nur Physik, die Antwort des globalen Klimasystems auf den Ausstoß von Kohlendioxid. Apropos Kohlendioxid, mich hat neulich eine „Theoretikerin“ darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja Zeozwei ausatme – hätten Sie´s gewusst? – so schädlich könne das ja nicht sein? Soviel zum Vormarsch der verlogenen Propagandisten, die auf naturwissenschaftlich extrem schlecht gebildete Endgerätenutzer stoßen, die den menschlichen Stoffwechsel und seine Auswirkungen nicht unterscheiden können von einem mit der Erde entnommenen fossilem Kohlenstoff betriebenen Kohlekraftwerk.

Wir kommen jetzt mal wieder auf den Boden der Tatsachen und nehmen die Welt um uns herum in Augenschein. Der Lankower See und seine Umgebung sind eine völlig abgeschiedene Ecke. Hab mich im vorletzten Sommer mal bis ans Ufer durchgeschlagen und war dort vollkommen allein, fühlte mich ein wenig wie der erste Mensch, oder der letzte. In der Niederung um den See wuchern Schwarz-Erle, Birke und Grauweide, das in alle Richtungen ausgebuchtete Gewässer ist von einem hohen und breiten Schilfgürtel umgeben. Vom Aussichtspunkt blicke ich auf eine Dorfwüstung, so die geografische Bezeichnung für eine aufgegebene Siedlung wie Lankow. Es lag, wie auf der Karte oben zu sehen, auf einer Halbinsel am gleichnamigen See. Im Zuge der Grenzsicherung ließen DDR-Behörden hier in den 1950ern unliebsame Bürger zwangsumsiedeln. Das restlos freigezogene Lankow wurde 1976 abgetragen, der Schutt in den See geschoben. Bis 1990 war der Lankower See für niemand außer den Grenzsoldaten zugänglich. Heute leben hier Kraniche, Neuntöter und Grauammern.

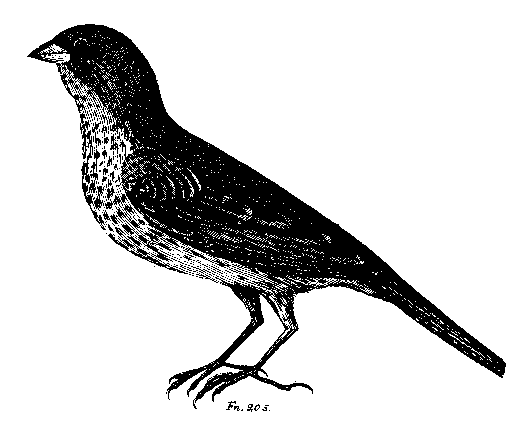

Die Grauammer (Emberiza calandra) besiedelt offene Landschaften mit einzelnen Bäumen oder Büschen und zumindest teilweise dichter Bodenvegetation, vor allem extensiv genutztes Grünland, Ackerränder und Brachen. Ihr Bestand ist in den 1960er bis 1980er Jahren zum Teil dramatisch eingebrochen, die Gründe liegen wohl vor allem in Änderungen der landwirtschaftlichen Nutzung. Im Naturschutzgebiet um Lankower See und Grammsee herum brütet die Grauammer. Hier hat die Historie dazu geführt, dass die Landschaft nicht vollständig ausgeräumt wurde. Diese Illustration stammt aus einer Veröffentlichung von 1751: „Carl Linnaeus‘ Skånska resa“, übersetzt: Carl Linnés Schonenreise, und stammt von Carl Bergqvist

Und schon passiere ich eine weitere Hofstelle der dezentralen Wandelgut-Gesellschaft und Gemeinschaft. In Wietingsbek weitgehend autofreien, gar menschenleeren Wegen mit vielen Weitblicken erreiche ich Schlagbrügge. Dort erprobt die gemeinnützige Wandelgut GmbH (https://wandelgut.de) in einem alten Wohnhaus mit angeschlossener Obstbaumwiese gemeinsam organisiertes Wohnen und Wirken.

Wandelgut gGmbH Stand-, Wohn- und Wirkort Schlagbrügge: im alten Wohnhaus links erproben gemeinsam organisiertes Wohnen und solidarische Mietkonzepte, das denkmalgeschützte Reetdachbauernhaus zur Rechten möchte die gGmbH in diesem Jahr dazukaufen, um daraus einen Begegnungsort mit Nachbarschaftscafé, Dorfkneipe, Scheunenkino, Küche für alle (Küfa) machen; auf der angeschlossenen Obstbaumwiese stand der Altbaumschnitt an, und auch das Osterfrühstück ist eine Gemeinschaftsangelegenheit.

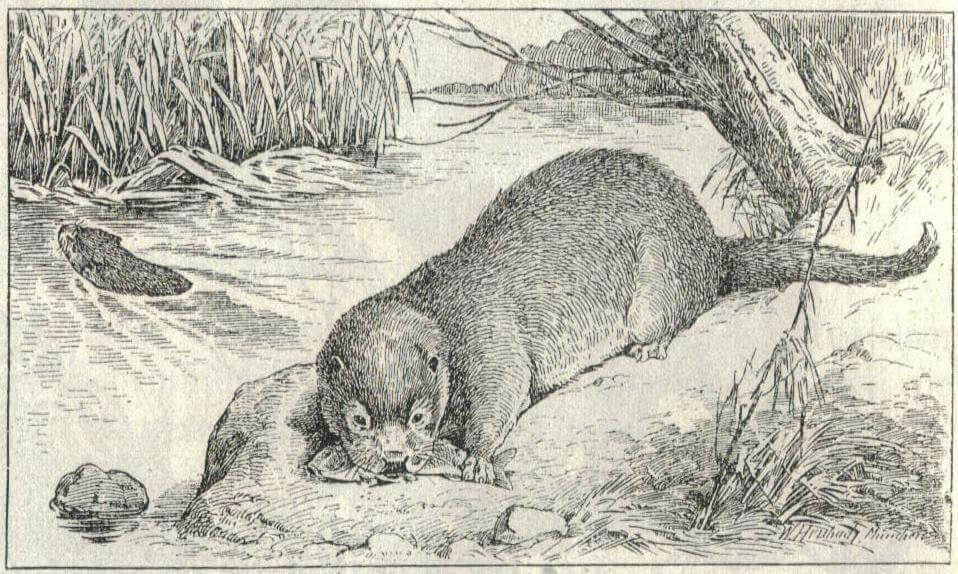

Beim Osterspaziergang bekomme ich nochmal eine gehörige Portion Natur oben drauf, im Naturschutzgebiet „Mechower See“. Der ist für mehrere Wasservogelarten Brut-, Rast- und/oder Schlafplatz, sowie Jagdrevier des Seeadlers und Lebensraum des nachtaktiven Otters.

Der Fischotter (Lutra lutra) gehört zu den besten Schwimmern unter den Landraubtieren, kann aber den zerstörerischen Einflüssen des Menschen nicht entfliehen. In Deutschland gilt er als gefährdet. Einmal mehr hat die Gefährdung des Wildtierwohls nichts mit dem Klimaoou tun – das muss auch ab und zu mal geschrieben werden, damit nicht immer alle alles in einem Teich versenken und dann vergessen … Die Lebensräume der Otter werden unter anderem durch Wasserverschmutzung (z.B. Einsickern von Pestiziden aus der Landwirtschaft) und Überfischung. Neben sauberen und fischreichen Gewässern brauchen sie bewachsene, am besten zugewachsene, Ufer, die ihnen Versteckmöglichkeiten bieten.

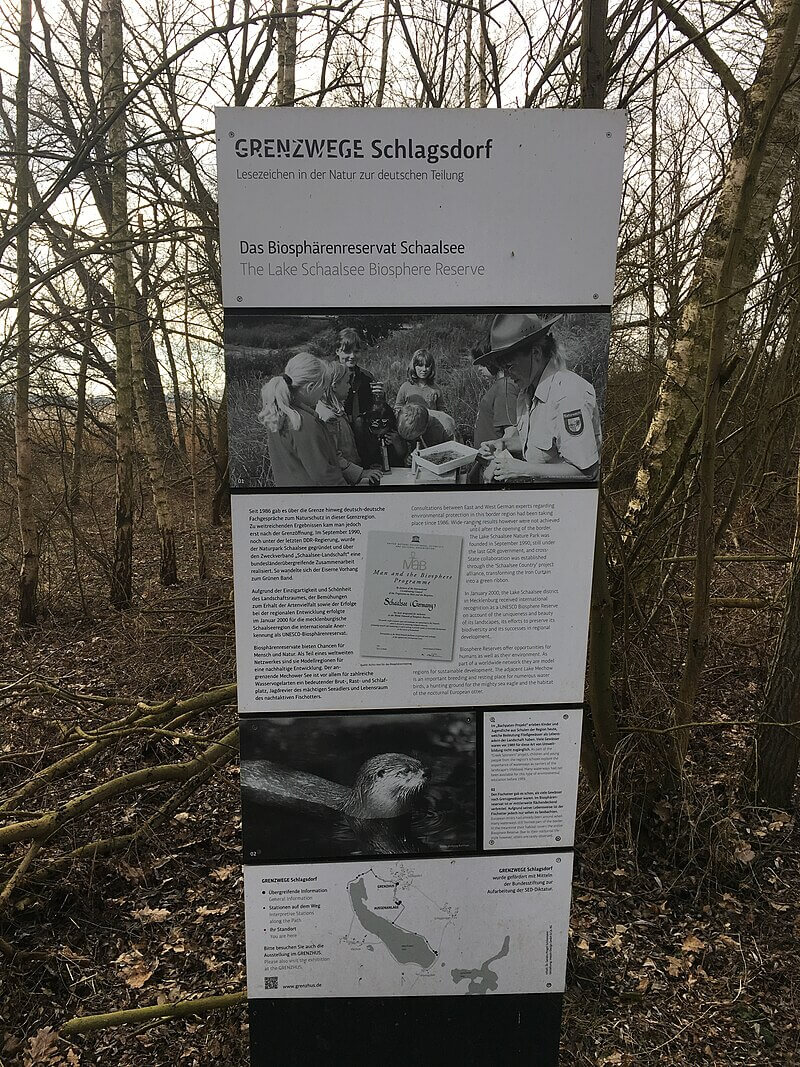

Dieses Bild eines Otters stammt von Walter Heubach, Jahrgang 1865. Er war naturwissenschaftlicher Maler und Tierillustrator und hat Werke wie „Aus dem Seelenleben höherer Tiere“ und ein Lehrbuch der Botanik „für die Hand des Lehrers sowie für alle Freunde der Natur; von biologischen Gesichtspunkten aus bearbeitet“ illustriert. Was die damals alles noch lernen durften! Das Bild unten zeigt Kinder beim Lernen im Biosphärenreservat. Nach meiner Erfahrung steckt in jedem Kind ein/e Naturforscher*in. Die oder der braucht aber auch ausreichend Lebensraum. Und vor allem einen enkeltauglichen Umgang mit unserem Naturerbe.

Das Naturschutzgebiet Mechower See ist zwar seit 1992 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, aber Fachleute beurteilen seinen Zustand als unbefriedigend. Das liegt an der Eutrophierung (salopp übersetzt „Überfütterung“), der – laut Duden – unerwünschten Zunahme eines Gewässers an Nährstoffen und dem damit verbundenen nutzlosen und schädlichen Pflanzenwachstum. All das beruht in der Regel auf chemischen Düngemitteln, die unter anderem Nitrate und Phosphate enthalten. Diese Chemikalien werden in die Gewässer eingetragen, wo sich daraufhin mit der pflanzlichen Biomasse auch die Pflanzenfresser vermehren und in der Folge Bakterien, die das organische Material zersetzen und dabei Sauerstoff verbrauchen. Der Mechower See wird heute auf Grund der Nährstoffeinträge von den angrenzenden Ackerflächen – woran die ökologisch wirtschaftenden Betriebe des wandelgutes übrigens nicht beteiligt sind, ein Grund mehr, die ökologische Transformation zu unterstützen! – als eutroph eingestuft.

Die gute Nachricht: aufgrund seiner für mehrere Jahrzehnte abgeschiedenen Lage an der innerdeutschen Grenze beherbergen und „bewirten“ der See, seine üppig bewachsene Uferzone mit dem breiten Schilf- und Gehölzgürtel, die angrenzenden von Hochstaudenfluren und Schilf-Landröhrichten bewachsenen Hänge und Offenlandbereiche beherbergen und „bewirten“ unter anderem zahlreiche Vogelarten, auch den Baumfalken. Der erbeutet im Schräg- oder Steilstoß Kleinvögel wie die Lerche – daher wird er auch Lerchenfalke genannt – und Insekten. Besonders gern jagt er dann an Gewässern nach Libellen.

Der Baumfalke (Falco subbuteo), auch seine Bestände gehen mangels passendem Lebensraum zurück, 1873, John Gould

Das Naturschutzgebiet Mechower See ist Teil des Grünen Bandes. Die Gegend blieb wie andere Bereiche entlang der Innerdeutschen Grenze zwischen 1952 und 1989 fast unberührt. Die DDR-seitigen etwa 500 Meter breiten sogenannten Schutzstreifen (durchschnittliche Breite zwischen 100 und 2000 Metern, berechnet ab Staatsgrenze), sowie eine „5-km-Sperrzone“, in der menschliche Aktivitäten (insbesondere Verkehr und Industrie) stark eingeschränkt waren entwickelten sich zu einem Rückzugsgebiet für vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Bereits Mitte der 1970er Jahre beobachtete der Schüler Kai Frobel, Jahrgang 1959, heute Geoökologe und Naturschützer und vor allem von allen Naturschützer*innen verehrte Initiator des Projektes „Grünes Band“, in Oberfranken, von der Grenze zur DDR aus, regelmäßig in Eigeninitiative seltene Vögel. Nach dem Fall der Mauer organisierte er im Dezember 1989 das erste gesamtdeutsche Treffen mit Naturschützern aus der Bundesrepublik und der DDR. Und betreut nun für den BUND das ökologische Rückgrat Mitteleuropas, die Projekte „Grünes Band Deutschland“ und „Grünes Band Europa“.

Die an den Mechower See angrenzenden Flächen sind von Weidelandschaft geprägt, und unter anderem ideales Jagdgebiet für Greifvögel; Martin Lemke

Im Bereich der innerdeutschen Grenze wie hier am Mechower See wurde der sechs Meter breite sogenannte Spurensicherungs- oder Kontrollstreifen frei von Pflanzenbewuchs gehalten, im vorgelagerten „Hoheitsgebiet“ in der Regel Gehölzaufwuchs beseitigt oder auch ein- bis zweimal jährlich gemäht, um für die Grenzsoldaten ein gutes Sichtfeld zu schaffen. Die dadurch entstandenen zahlreichen Offenlandbiotope boten einer Vielzahl an darauf spezialisierten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum.

Bei unserem Ostersamstagsspaziergang am Mechower See, mit frühlingsfrischem Laub und Gezwitscher vieler Art, kommen Marlene und ich bei einem „Lesezeichen in der Natur zur deutschen Teilung“ vorbei; Kresspahl

Schon seit 1966 gab es über die deutsch-deutsche Grenze hinweg Gespräche zum Naturschutz in dieser Region. Im September 1990 haben Menschen in der DDR, die zu meinen Held*innen gehören, den Naturpark Schaalsee gegründet. Zehn Jahre später erfolgte die internationale Anerkennung: die für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UNESCO) machte aus der Gegend eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung, das oben genannte Biosphärenreservat.

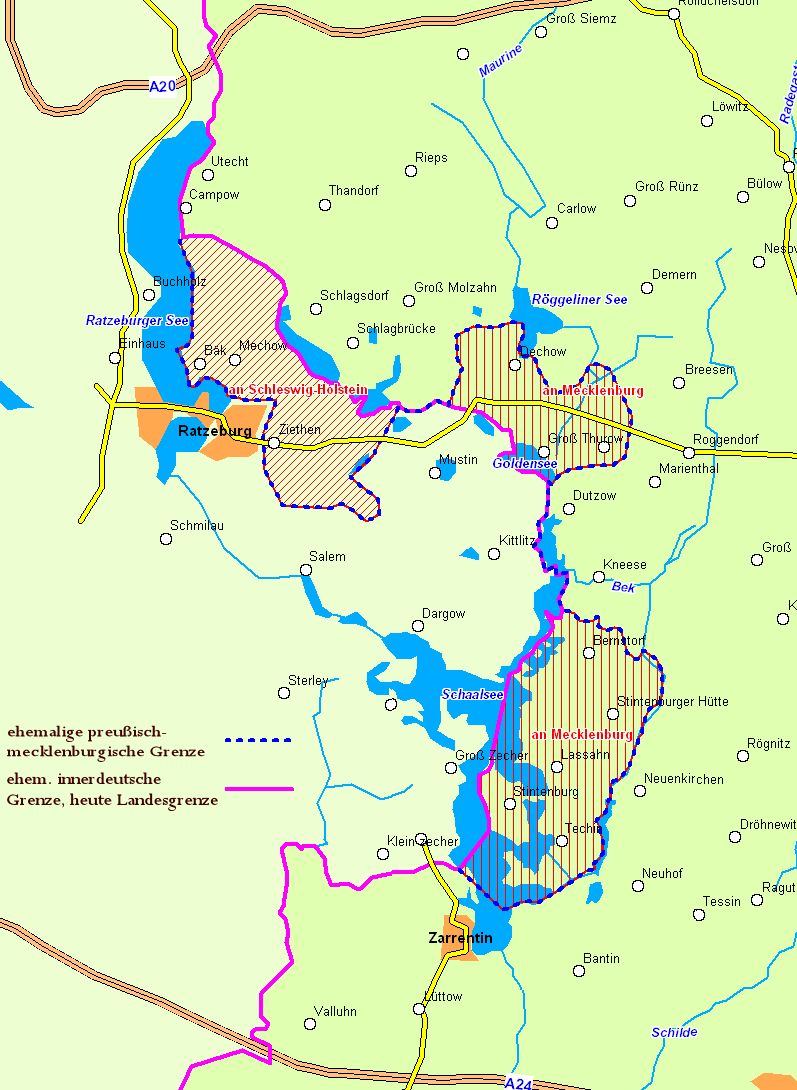

Bei meiner österlichen Radtour vom Bahnhof Ratzeburg westlich der Stadt über Ziethen zum Dorf Schlagbrügge (auf der Karte Schlagbrücke, von einigen brückenschlagenden Einwohner*innen Schl´ügge genannt) überquere ich sowohl die ehemalige preußisch-mecklenburgische als auch die heutige Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern; Schiwago

An Entwicklung und Transformation rund um den Mechower See sind neben den Ottern, deren Zahl ganz leicht zunimmt, die Leute vom Wandelgut beteiligt. Sie beleben gemeinschaftlich das alte Gutshaus in Mechow und bewirtschaften den Garten permakulturell, und weitere Wohn- und Wirkorte beiderseits der ehemaligen Grenze, zum Beispiel in Schlagbrügge beleben und bewirtschaften. Das Dorf wird von der Wandelgut-Gemeinschaft liebevoll Schl´ügge genannt, womit sie an einer linguistischen Namensabschleifung beteiligt ist – und vielleicht, wie es sich für eine Gemeinschaft „gehört“ gerade neue Tradition kreiert? – wie sie auch dem Hauptort dieser Gemeinde, heute Schlagsdorf genannt im Laufe der Jahrhunderte widerfuhr: Erstmals wird er 1158 in einer Urkunde Zlavti genannt, dann 1230 als Slaukestorp erwähnt. Im Laufe der gemeinschaftlichen Prozesse schleifen sich auch Namen ab.

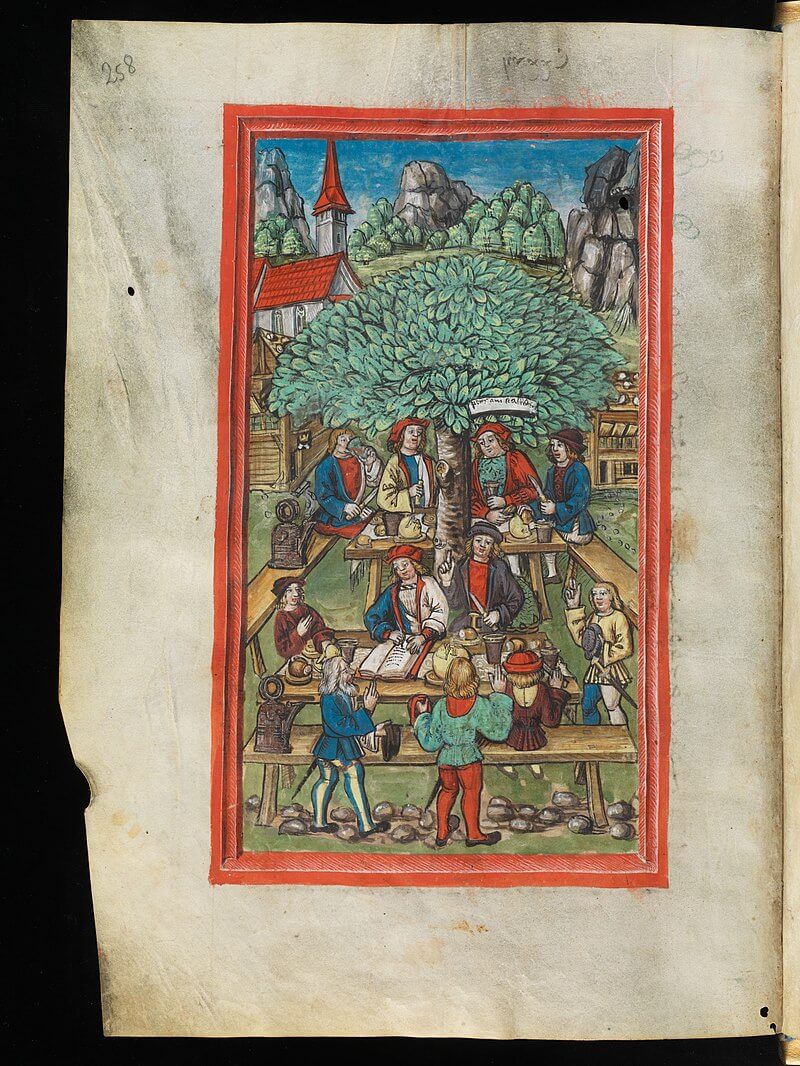

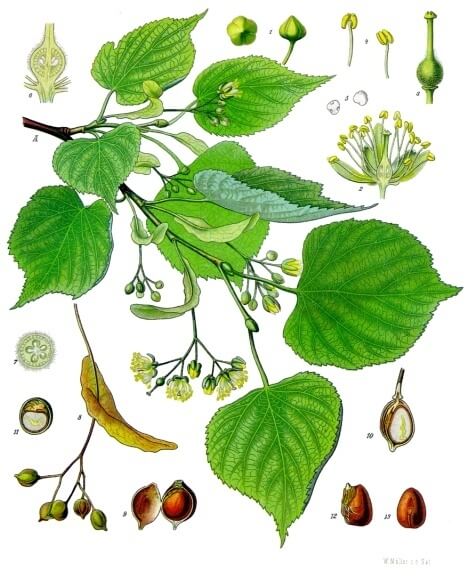

In Schlagsdorf gibt es sie auch, so eine steinalte Dorflinde wie 1513 von Diebold Schilling dem Jüngeren dargestellt. Das Alter der Winterlinde in Schlagsdorf wird auf 500–550 Jahre geschätzt. An ihrem mächtigen aus mehreren, zusammengewachsenen Stämmen gebildeten Stamm wurde unter anderem über Recht und Unrecht gesprochen, aber sicher nicht nur das.

Als unverbesserliche Pflanzenfrau lege ich euch noch mal ein Bild zu Tilia cordata dazu und empfehle unbedingt das Sammeln von Winterlindenblüten zu Heilzwecken! Die Illustration stammt aus „Köhler´s Medizinalpflanzen“

… und kann mich gerade von Schlagsdorf nicht lösen, denn es gibt an diesem seit nahezu 900 Jahren von Menschen geprägten Platz auch einen Ortsteil namens Heiligeland, der vielleicht ins Vorchristliche verweist. Das führte zu ausschweifender Recherche: Finde, wie auch in Sachen meiner heidnischen Vorfahren, der „Alten Prußen“, wie mein Vater sagte – sich selbst nannte dieser heidnische baltische Volksstamm *Prūsai – fast nur „Siegerprosa“ (die Bezeichnung stammt von mir): Wie die Prußen (OLD PRUSSIANS auf der Karte unten) waren auch die westlich benachbarten Elb- und Ostseeslawen von Zwangschristianisierung und Unterwerfung betroffen, manchmal auch zutreffend Ostkolonialisation genannt. Und die Berichterstattung – auch über den ursprünglichen Einwohnern heilige Orte – stammt von mehr oder weniger christlichen Eroberern.

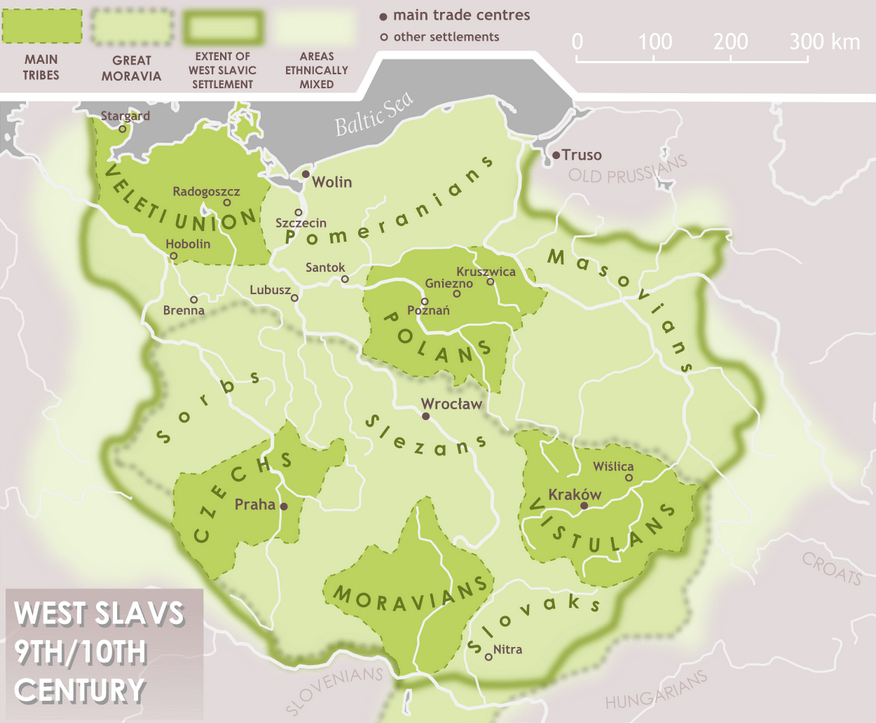

Westslawische Stämme im 9. und 10. Jahrhundert, ihre östlichen Nachbarn, meine Vorfahren, hier: OLD PRUSSIANS, waren ebenfalls heidnisch und wurden Opfer der Ostkolonialisation, Pkrzysztoflew

Die Prußen und die Slawen leisteten Widerstand. Ein Aufstand der Westslawen stoppte 983 ihre Christianisierung und Unterwerfung für etwa 200 Jahre. Bei dieser erfolgreichen Erhebung nahm ein loser Bund von Stämmen die Schlüsselstellung ein, ein gentilreligiöses (heidnisches), bündisch organisiertes Gemeinwesen. Stück für Stück lege ich frei, dass dessen Versammlungen keine zentrale Führung hatten. Die einzelnen westslawischen Stämme behielten ihre Autonomie und lehnten den hierarchischen, zentralistischen Zentralstaat, den beispielsweise Kaiser Otto l. dem östlichen Elberaum aufzwingen wollte, und dessen geplante Osterweiterung vehement ab. Lasse mich ja belehren, also: Der Begriff Ostkolonisation wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts aufgrund der sprachlichen Nähe zum Kolonialismus der Neuzeit kaum noch verwendet. Nun heißen die Einwanderung überwiegend deutschsprachiger Siedler*innen in die Gebiete östlich des Römischen Reiches und die damit dort einhergehenden Veränderungen der Siedlungs- und Rechtsstrukturen im Mittelalter Ostsiedlung beziehungsweise Landesausbau. Und ich finde schon, dass Kolonialisation dafür auch nicht unbedingt der falsche Ausdruck ist, wenn ich davon ausgehe, dass die strukturellen Veränderungen von den ursprünglichen Bewohner meist nicht erwünscht waren.

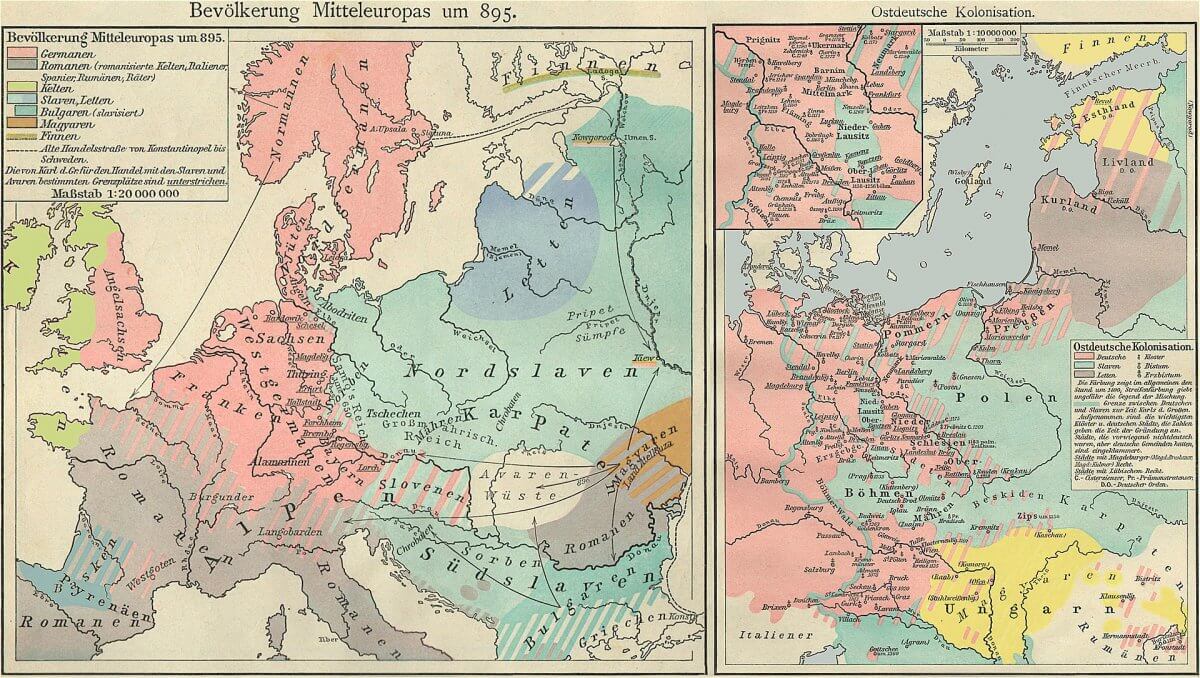

Ostsiedlung, Historischer Schul-Atlas, 1893. Ungefähre (grob schematische) sprachliche Verhältnisse vor Beginn der Ostsiedlung 895 (links) und am Ende des Prozesses um 1400 (rechts).

Also: die weder christlichen noch obrigkeitsorientierten Einwohner an Elbe und Ostsee waren Zielscheibe von Otto I. Sein Hauptprojekt hieß in etwa Christianisierung der Slawen und beinhaltete „natürlich“ auch Geländegewinn. Otto stammte aus dem heutigen Sachsen-Anhalt und war für einige der Allergrößte, man nannte ihn „Haupt der ganzen Welt“. Für mich als Spezialistin für Öffentlichkeitsarbeit ist es kaum zu fassen, wie das Heilige Römische Reich (HRR), dessen erster Otto er war, ohne Social Media diese ganz Europa erfassende PR hingekriegt hat. Das muss mir mal meine Historiker-Freundin erklären… Und ich muss jetzt iun Zeiten von wiedererstarkender deutschnationaler PR mal die Sache mit der Deutschen Nation aufdröseln. In seinem Jahrhundert, dem zehnten, ab 962 war Otto I Kaiser des HRR, gab es keinerlei Anzeichen für eine deutsche Nation. Auch wenn das oben genannte riesige Römische Reich im späten 15. bis 16. Jahrhundert zeitweise auch als „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ bezeichnet wurde, gab es bis Ende des 18. Jahrhunderts, soweit ich erfahren konnte, kein ausgeprägtes deutsches Nationalbewusstsein.

Erwachende Germania, 1848/49, Christian Köhler

Die Konzeption der ethnisch Deutschen gab es erst Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals entstand das obige Ölbild mit der Bärenhaut. Die war witzigerweise damals ein Symbol für ein Verhalten, das den Deutschen als selbsternannte Nachfolger*innen der alten German*innen zugeschrieben wurde. Die sollen nämlich beim häufigen Nichtstun „auf der Bärenhaut gelegen“ haben und es wurde ihnen Attentismus unterstellt. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort attendere für achtgeben, abwarten, seine Aufmerksamkeit auf etwas richten und bezeichnet ein eher untätiges, abwartendes Verhalten, bei dem Handlungsentscheidungen in der Erwartung, dass die Situation sich klärt, aufgeschoben werden. Prima Charakterzug finde ich. In diesen unseren Zeiten kann Aufmerksamkeit vielleicht mehr bewirken als Aktivismus. Apropos Aufmerksamkeit: Was haben die alten Reiche mit dem Hier und Jetzt zu tun? Das frage ich mich vor allem, weil manche extrem ethnisch deutschen Zeitgenossen einerseits einen Schlussstrich ziehen wollen unter die „Nazizeit“ in deutschen Landen, die bekanntlich erst vor 80 Jahren endete (am 3. Mai 2025 haben sehr viele Gäste aus dem In- und Ausland in der Hamburger KZ-Gedenkstätte dem Tag gedacht, als 1945 britische Truppen Hamburg befreiten und nach einer irrtümlichen Bombardierung die beiden KZ-Schiffe „Cap Arcona“ und „Thielbek“ sanken), aber die alten Bezeichnungen á la Reich Deutscher Nation oder so ähnlich gerne aus der Schublade holen würden. Wir müssen jetzt aber unbedingt zurück in die Region um Schl´ügge.

Irgendwo in dieser nordwestmecklenburgischen Gegend wurden Aufstand und Widerstand gegen die HRR-Invasoren koordiniert an einem Treffpunkt, der zugleich Kult- und Versammlungsort war. Es soll eine sogenannte Tempelburg gewesen sein, mit Gebäuden für das heilige Pferd, den Tempelschatz, die Priester und die Wachmannschaften, ferner einem Wegenetz, einem Markt und einer leistungsfähigen Landwirtschaft im näheren Hinterland.

Die Beschreibung der 1068 zerstörten Anlage, ihr ursprünglicher Name und auch ihre Lage sind unbekannt, stützt sich auf zwei Chronisten aus den Reihen der Christianisierer und Eroberer, die nie dort gewesen sind: Der eine beschreibt eine dreieckige und dreitorige Burg, rings umgeben von einem großen, „für die Einwohner unverletzlich heiligen Walde“ (solche nachhaltigen und auch friedensstiftenden Haine befanden sich übrigens auch auf dem den Elb- und Ostseeslawen östlich benachbarten Territorium meiner Vorfahren). In der Burg befinde sich „nur ein kunstfertig errichtetes, hölzernes Heiligtum, das auf einem Fundament aus Hörnern verschiedenartiger Tiere steht. Außen schmücken seine Wände, soviel man sehen kann, verschiedene, prächtig geschnitzte Bilder von Göttern und Göttinnen.“ Der andere Chronist beschreibt den Ort als „Hort ihres Teufelsglaubens“. Dort stehe ein großer Tempel ihrer Götzen. Ein Knüppeldamm gewähre Zugang, „aber er darf nur von Leuten betreten werden, die opfern oder Orakelsprüche einholen wollen.“

Der oben beschriebene lockere Bund, die Lutizen, übte eine stark an der Natur orientierte Religion aus. Und verehrte nicht einen Gott, wie monotheistische Religionen wie Christentum, Judentum und Islam, sondern vielgesichtige Gottheiten. Medien für ihre oben genannten Orakel waren Eber und heiliges Ross. Durch ihre Erfolge wurden die Lutizen darin bestärkt, an ihren hedonischen Bräuchen festzuhalten und an ihrer hierarchiearmen Unabhängigkeit, bis sie 1147 zwangsweise dem Heiligen Römischen Reich einverleibt, christianisiert und assimiliert (wie ein kultureller und politischer Untergang etwas vornehmer bezeichnet wird).

Rekonstruktion eines slawischen Tempels im Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden

Der ursprüngliche Name des slawischen Heiligtums, das auch politischen Zwecken gedient hat, ist unbekannt, heute wird von Rethra ( Rhetra, Riedegost oder Rheda) geschrieben. Im Jahr 1068 wurde es zerstört. Dazu kam aus dem Harzvorland Bischof Burchard und ritt auf dem heiligen Pferd nach Halberstadt zurück.

Als historischer Standort dieses ehemaligen Gemeinschaftsortes, ist unter anderem Rhena im Gespräch, Landstadt und Verwaltungssitz des Landkreises Nordwestmecklenburg, und ich schlage als Hobbyarchäologin hiermit den lockeren und hierarchiearmen Bund der Lutizen als historisches Vorbild für die natur- und menschenfreundliche Entwicklung des Kreises und seiner Kreise vor, nur ganz locker:). Ich stelle Gemeinsamkeiten fest: der Bund der Westslawen bevorzugte Volksversammlungen ohne zentrale Führung, das dezentrale Gemeinschaftsprojekt des Wandelgutes verzichtet auf hierarchische Entscheidungsgewalt. Das Gemeinwesen der Westslawen sorgte für eine leistungsfähige Landwirtschaft im näheren Hinterland, die Wandelgut gGmbH webt sich mit zwei solidarischen Betrieben in die nachhaltige Versorgung der Region ein. Die Tempelburg, deren Lage und Namen unbekannt sind, war ein Ort für Austausch und Koordination auf Augenhöhe, auch ein politischer Treffpunkt; die Wandelgut gGmbH will unter anderem in Schl´ügge einen Versammlungs- und Begegnungsort schaffen; die westslawischen Stämme tauschten sich regelmäßig aus, behielten aber ihre Autonomie, die Wandelgut-Gemeinschaften sind soziokratisch organisiert nach dem Prinzip der gemeinsamen Organisation. Fehlt nur noch das heilige Ross fürs Orakel, falls mal keine/r mehr weiter weiß, aber die Esel in Schl´ügge machen einen hochkompetenten Eindruck, mal abgesehen davon, dass das eine oder andere Holzgebäude dort tempelähnliche Züge aufweist, ihr müsst nur mal die Fotos vergleichen:)

Am Morgen des Ostersonntags schwelge ich in Schlagbrügge im Anblick der Obstbäume und dem Summen unzähliger Insekten in ihren Blüten. Schl´ügge ist nicht nur gemeinschaftlich organisierter Wohn- sondern auch Wirkort. Marlene hat Grassoden zu einem Wall aufgeschichtet und umgegraben, das Ganze mit Rindenmulch umgeben, und „Wildsamen für den Bereich Nord“ ausgebracht. Das wird ein Wildblütenrasen – echt heimisch, echt wild, echt insektenfreundlich. damit nehmen die Gärtner*innen des Wandelgutes am Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ teil. Es wird durchgeführt unter anderen von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V., Teil des Bundesprogramms „leben.natur.vielfalt“. Möge das Blühen gelingen!

träume Sonntag den 20. – 20:38 – Jugendherberge Zündholzfabrik – Lauenburg – Schleswig-Holsteins südlichste Stadt –

bin mit Rad und Bahn gekommen und tauche sofort in Erinnerungen ein an die Zeiten, wo ich als Dozentin zwischen der Hansestadt Hamburg und dem Herzogtum Lauenburg gependelt bin und die Unterkünfte an der Mittelelbe in aller Ruhe genossen habe. Zum Beispiel habe ich auch mal im Bahnhof Lauenburg genächtigt, der steht allein in weiter Elbtalaue und war mal ein ganz wunderbares Hotel mit Gleisanschluss, da lachte das Herz der Bahnfahrerin.

Die alte Schifferstadt am Strom hat auch einen Bahnhof; Georg Burmester

Ein anderes Mal habe ich gleich hinterm Rufer genächtigt. Diese Unterkunft in einem Eckzimmerchen über der Elbe gibt es auch nicht mehr. Und auch nicht die obergemütliche Kneipe drunter. So rattere ich also übers Kopfsteinpflaster der Elbstraße, von der rechterhand Fähr- und Himmelstreppe Fußgänger*innen auf die steile Geest führen, durch Lauenburgs Altstädtchen zur ehemaligen Zündholzfabrik. Betrieben wurde sie von der 1899 gegründeten Deutschen Zündholzfabrik Aktiengesellschaft (DZFAG) an der Lauenburger Reeperbahn. Wie in Hamburg erhielt die Reeperbahn in Lauenburg ihren Namen von Taumachern und Seilern, die für die Herstellung von Schiffstauen eine lange, gerade Bahn benötigen. Und wie in Ratzeburg stoße ich auf eine ehemalige Eisenbahnstrecke, die Buchhorster Waldbahn, den Rest der alten sogenannten Materialfeldbahn der Ziegelei Theodor Basedow und der oben genannten Fabrik an der Lauenburger Reeperbahn. Sie gehört damit zu den wenigen noch erhaltenen Originalstrecken von ehemaligen Ziegeleibahnen mit der Spurweite von 600 mm in Deutschland erfahre ich bei den „Feldbahnenthusiasten“, die sich seit 1986 um Erhalt und Betrieb dieser kleinen Eisenbahn auf dem Streckenabschnitt in den Buchhorster Bergen kümmert, dem landschaftlich wohl schönste Teil des ehemaligen Gesamtnetzes der Buchhorster und Lauenburger Ziegelei- und Zündholzfabrik-Feldbahn, wie sie schreiben. „Schauen sie an unseren Fahrtagen doch mal vorbei.“ (https://buchhorsterwaldbahn.de/)

Buchhorster und Lauenburger Ziegelei- und Zündholzbahn. Dampflok O&K N°11365 mit Lorenzug

Angefangen hat es mit einer Gas-Erleuchtungs-Anstalt. Das ist doch mal eine industrielle Botschaft auch für Spirituelle … Die Anstalt wurde im Jahr 1853 im damals völlig verarmten Lauenburg errichtet. So kam die mehr als 600 Jahre alte Schifferstadt am Strom zur ersten Gasbeleuchtung auf dem Areal des heutigen Schleswig-Holstein. Und der Uhrmacher machte glänzende, um nicht zu schreiben leuchtende, Geschäfte und konnte Kapital flüssig machen. Damit errichtet er – direkt neben dem Gasspeicher seiner Erleuchtungsanstalt, um die enorme Brandgefahr kümmerte sich damals keine/r – 1860 eine Zündholzfabrik.

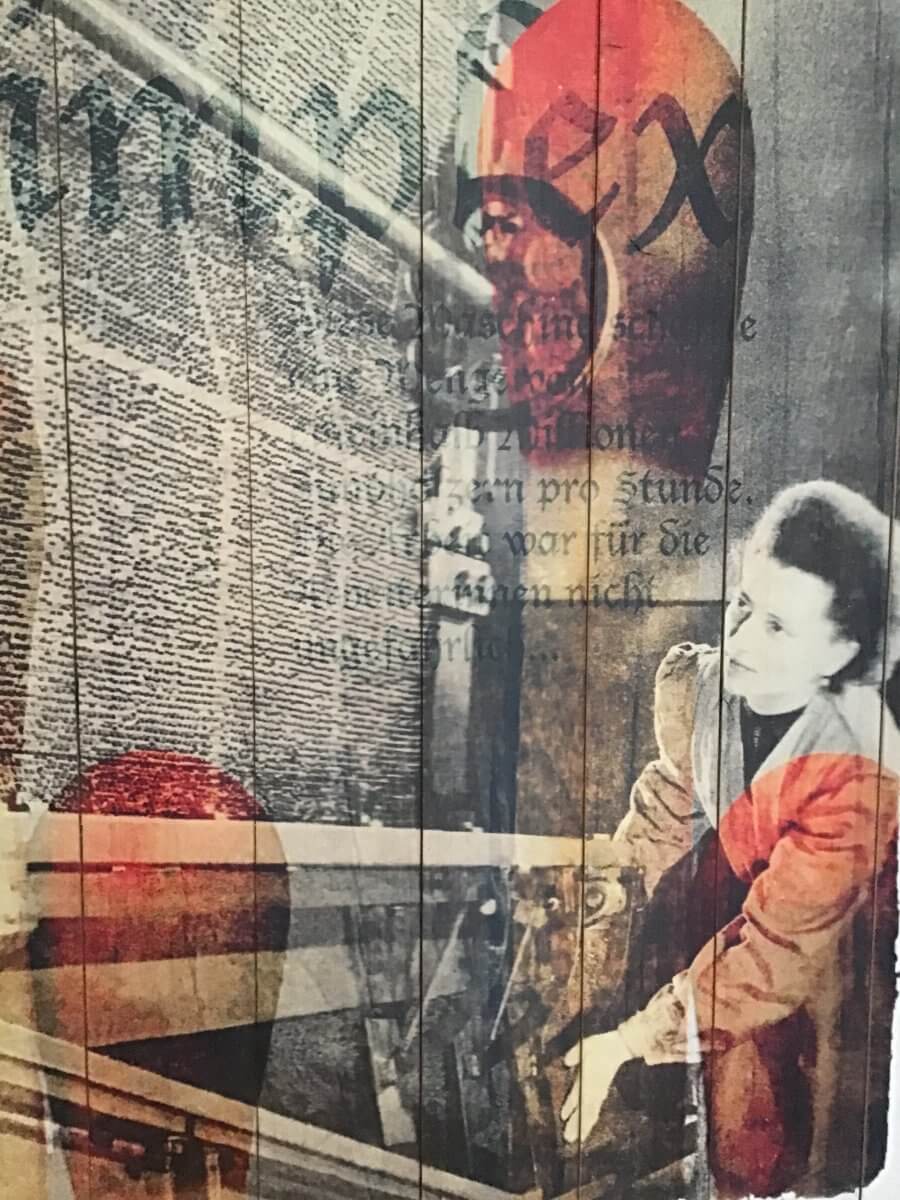

Ein Bild in der Jugendherberge Lauenburg „Zündholzfabrik“ erinnert an die Arbeiterinnen in dieser Fabrik an der Elbe. Um 1881 produzieren in Lauenburg insgesamt 143 Arbeiter*innen Streichhölzer.

Ich hole meinen Proviant aus dem Korb – das Zimmer in der Jugendherberge hatte ich am frühen Nachmittag spontan telefonisch reserviert, fürs Abendbrot wars bei meiner Ankunft schon zu spät – und setze mich auf die exklusive Terrasse, wo im zartrosa Licht ein Paar eine Art Linedance einübt, derweil ich meine Stullen genieße und die rosa Schimmer über der Elbbrücke fotografiere.

Von der völlig weltabgewandten Terrasse der Jugendherberge Lauenburg lassen sich die alten Ziegelmauern der ehemaligen Zündholzfabrik und die Brücke zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen betrachten, auch das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue, Teil des Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe, mein Reiseziel für den kommenden Tag (hatte schon die entsprechenden Fahrradkarten entfaltet, aber erstmal ging jetzt die Sonne hinter der unteren Mittelelbe unter. Und versetzte mich ins Träumen.

Auch der Frühstücksraum dieser Jugendherberge ist ein Traum, das Frühstücksbuffet ebenfalls, es waren sogar Ostereier darauf versteckt. Und dann kam Sandra zu meinem Tisch mit Müsli, Eiersalat und Schokolade. Und lud mich ein zu einer Schifffahrt ins Biosphärenreservat. Ohne Worte. Raffte meine Siebensachen, vor allem das Notizbuch, und begab mich zum Ruferplatz. Dort steht, gleich gegenüber meiner ehemaligen Pension und Gaststätte „Zum Rufer“ die gleichnamige Figur. Und am Ostermontag stand dort Sandra. Wir beide gingen an Bord der „Lüneburger Heide“.

„Seeadler auf der Steuerbordseite voraus“, sagt der Kapitän. Und tatsächlich sehe ich zwei der großen Vögel in einem Baum am Ufer sitzen. Rund 250 Vogelarten kommen nach Angaben der Biosphärenverwaltung in dem Gebiet vor, das ich nun von der Wasserseite bewundern darf. Im Nachhinein – das Ganze kam ja so erwünscht wie unerwartet – lese ich nach und kopiere ungeniert: „Das Biosphärenreservat ist geprägt durch eine weitgehend ursprüngliche Flusslandschaft mit markanten, relativ großen Überschwemmungsflächen. Durch die Erhaltung der naturnahen Flussdynamik konnten typische Landschaftsmerkmale wie Feuchtwiesen, alte Flussarme und Auwälder als prägende Elemente bis heute bestehen.“

Nun erfahren wir von der Brücke, dass sich an Steuerbord weiterhin Niedersachsen befindet, wir aber an der Backbordseite gerade an der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg vorbeischippern.

Die rote Bake an Backbord markiert auch die ehemalige deutsch-deutsche Grenze.

Ich verfolge das ganze auf meiner Radkarte – wollte ja eigentlich über die Brücke radeln und am niedersächsischen Ufer elbaufwärts. Dann wäre ich an Barförde vorbei gekommen, das unser Käptn um 10:45 Uhr ansagt.

Nun scheint mir die Sonne ins Gesicht und an backbord steht ein Silberreiher vorm Auwald. Das wird der Vierwald sein.

Die Ökolog*innen haben schöne Bezeichnungen. Oder wie findet ihr die Begriffe Stromtalwiese, Flutrasen oder wechselfeuchte Grünlandgesellschaft? Bei der Wiese vorm Dreiwald handelt es sich um Grünland, eine landwirtschaftliche Fläche, auf der überwiegend krautige Pflanzen – im Gegensatz zu Gehölzen solche, die nicht verholzen – angebaut werden, die als Weide für die Viehwirtschaft, als Wiese für die Mahd oder deren Mischform erhalten wird. Der noch heute bestehende Wald- beziehungsweise Offenland-Anteil ist bereits auf der Wiebekingschen Karte aus dem Jahr 1786 erkennbar.

Boizenburg samt Wald und Wiese namens VIER auf der Wiebeking-Karte aus dem Jahre 1786; Carl Friedrich Wiebeking war Kartograf, Ingenieur, Architekt, Baubeamter im Wasser-, Straßen- und Brückenbau (auch im Berufsleben standen sie damals nicht so auf Monokultur …)

Und ich gehe davon aus, dass es sich bei Wald und Wiese namens VIER wie bei anderen Grünland- und Waldflächen mit langer Geschichte um gemeinschaftlich und nachhaltig genutzte Allmenden handelte. Bin zwar nur Naturschützerin und keine Historikerin, aber diese historischen Commons, so scheint mir, waren und sind ein Hauptgewinn für die Biodiversität – wohingegen für Spekulant*innen nicht viel rumkommt.

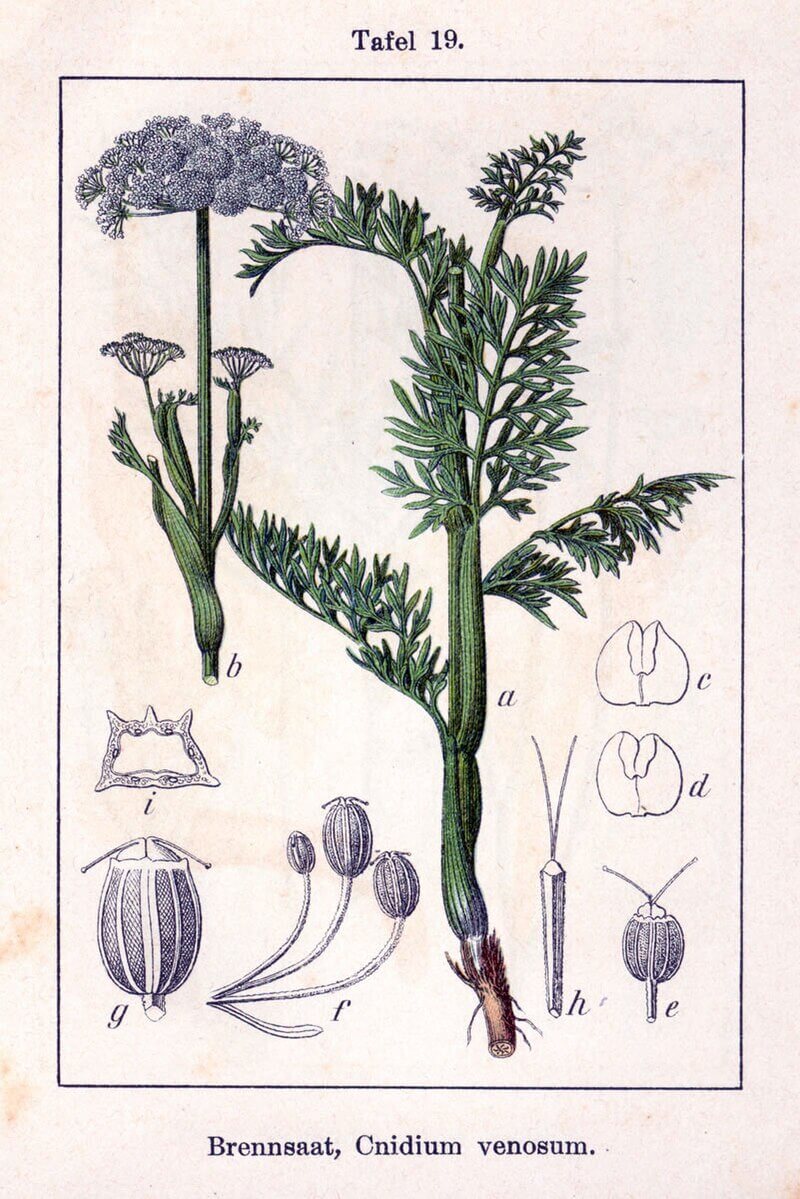

Vom Menschen geschaffene, genutzte und erhaltene Grünlandökosysteme mit ihren speziellen Pflanzengesellschaften, bedürfen der ständigen Nutzung, um den Aufwuchs der dort natürlich vorhandenen Vegetation, in unserem Fall Wald, zu verhindern. Auch Naturschutzflächen, bei denen keine oder kaum herkömmliche Nutzung erfolgt, die aber dazu dienen, den Charakter dieser Kulturlandschaft zu erhalten, werden als Grünland bezeichnet. Bei der extensiv genutzten Wiese – bei extensiver Nutzung von Böden wird nur wenig in den Naturhaushalt eingegriffen -, die wir am Ostermontag passieren, handelt es sich um eine ganz besondere, Stromtal- oder Auenwiese wird sie genannt. Oder Brenndoldenwiese, denn charakteristisch für diesen extensiv genutzten Wiesentyp ist die Gewöhnliche Brenndolde oder Sumpfbrenndolde.

Die Gewöhnliche Brenndolde oder Sumpfbrenndolde (Cnidium dubium oder Cnidium venosum), früher Brennsaat genannt, ist charakteristisch für extensiv genutzte wechselfeuchte Stromtalwiesen

In ihrem Lebensraum, wechselnass genannt, können sich nur Arten halten, die wochenlange Überschwemmung ebenso tolerieren wie den Stress durch wochenlange Austrocknung. Die Stromtalwiese im Gebiet Elbhang Vierwald wurde seit Menschengedenken nahezu jedes Jahr vom Frühjahrshochwasser überflutet (diese ökologisch wertvolle Flut könnte künftig ausbleiben, denn wie der Kapitän der „Lüneburger Heide“ uns durchsagte, hat die Mittelelbe schon seit einigen Jahren sehr niedrige Wasserstände; die anthropogene – vom vom Menschen geschaffene und „erhaltene“ – Erderwärmung greift intensiv in den Wasserhaushalt ein.

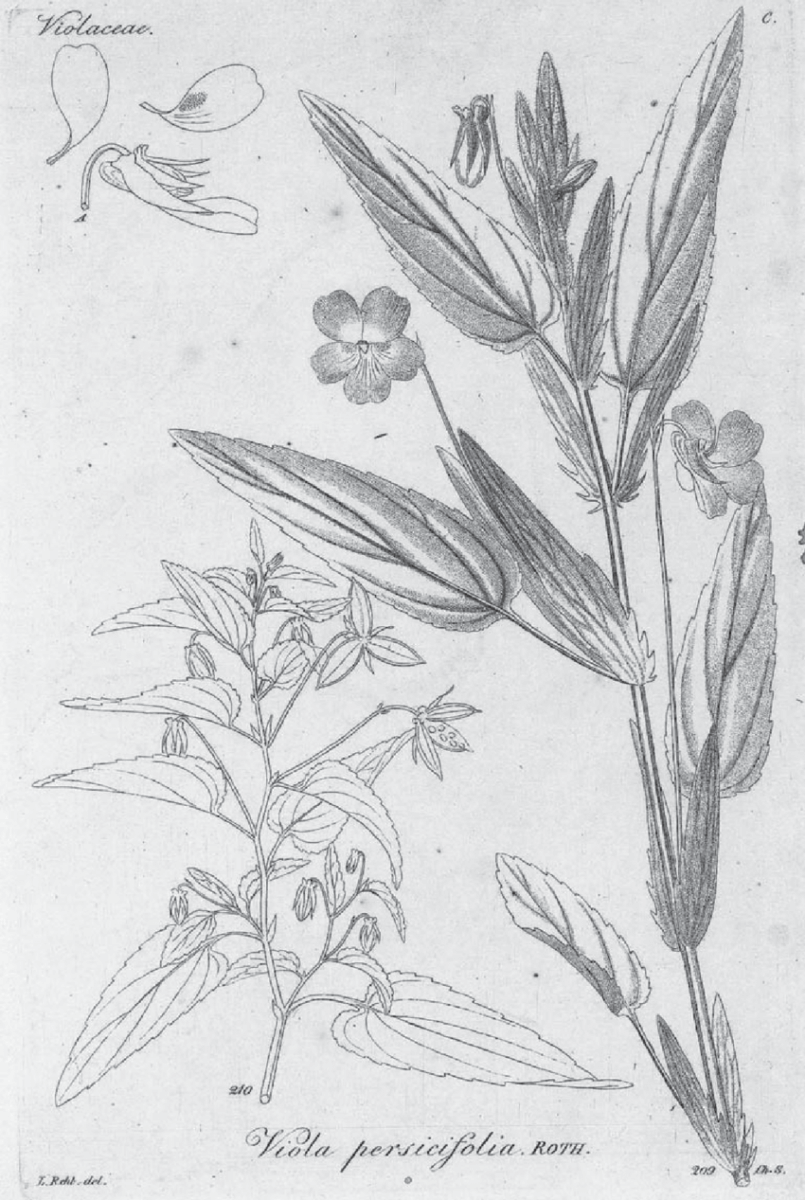

Die sind die extrem unterschiedlichen Wasserstände sind aber charakteristisch für die Ökologie solcher Wiesen. Zur Zeit der Schneeschmelze im Frühjahr und Frühsommer überschwemmten Hochwasser die Stromtalwiesen oft wochenlang. Und im trocken-heißen Sommer des kontinentalen Osteuropas kommt es auch in den Auen häufig zu einer massiven Austrocknung der Böden. Letztere wird wohlmöglich künftig eher die Regel sein. Hier haben wir es mit einer ökologischen Auswirkung unseres CO2-Ausstoßes zu tun. Denn nun werden die botanischen Spezialist*innen der Stromtalwiese an der Mittelelbe wohlmöglich von Allerweltspflanzen überwuchert. Das wäre ein großer Verlust in mehrfacher Hinsicht, denn zur artenreichen Pflanzengesellschaft der Brenndolden-Feuchtwiese gehört eine Reihe extrem seltener und bedrohter Pflanzenarten Mitteleuropas. Sie haben haben dort ihren Verbreitungsschwerpunkt oder sogar ihr einziges Vorkommen. Und ich stelle euch jetzt noch eine weitere „Stromtalblume“ vor:

Das Graben-Veilchen, auch Moor-Veilchen, Weiher-Veilchen, Milchweißes Veilchen oder Pfirsichblättriges Veilchen genannt,(Viola stagnina oder Viola persicifolia) ist charakteristisch für die wechselfeuchte Stromtalwiese. Seine milchweißen Blütenblätter sind von lilafarbigen Adern durchzogen; 1832, Reichenbach

Das Graben-Veilchen, auch Moor-Veilchen, Weiher-Veilchen, Milchweißes Veilchen oder Pfirsichblättriges Veilchen genannt, ist nur eine der illustren Blütenpflanzen, die dem Hochsommer auf der Brenndolden-Wiese eine ausgeprägte Farbenpracht verleihen. Fast alle diese Arten sind in Deutschland vom Aussterben bedroht und auf der Roten Liste der bedrohten Pflanzenarten aufgeführt. Die höheren Lagen am Elbhang Vierwald nimmt ein Laubwald aus Stieleichen, Feld- und Bergahorn, Vogelkirsche, Feld- und Flatterulme ein.

Und erst nach meinen Ausflügen, Flusstouren, Waldwanderungen komme ich dazu, meine Beute zu sortieren. Und siehe da, unter den Informationen aus der Flusslandschaft Elbe, die in meine Taschen geraten sind, wird der „Vierwald-Erlebnispfad“ gefeiert: „Da habt ihr ja was Tolles errichtet!“ sagen Spazierende, oder „Mensch, ich wusste gar nicht, wie schön es im Vierwald ist!“. Das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, also aktualisiere ich hiermit (will ja ganz klammheimlich nur das Eine: uns alle mehr und mehr mit der Natur unserer Region verbinden, aber: Pssst, nicht verraten! Aber der Zauber ist ja eh nicht käuflich, da haben wir nichts zu befürchten…:)). Und auch links sind ja nichts als Verbindungen, also verlinke ich euch ungehemmt: https://www.elbetal-mv.de/erleben-erholen/tourismus/erlebnispfade. Und ich feiere, wie wir das im Mai sollen, nicht nur die frischergrünten alten Bäume, sondern auch Rangerinnen wie zum Beispiel Simone Schneider. Sie hat Menschen vom Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow durchs Eingangstor zur WALDGALERIE zum Naturgenuss im Vierwald geführt. Dort stehen entgegengesetzt zum Trend der vergangenen Jahre – und das lässt mich jubilieren! – weder digitale Hilfsmittel noch extra spektakuläre Attraktionen im Fokus, sondern das reale Erfühlen dieses geschichtsträchtigen und naturkundlich wertvollen Ortes, es wird offensichtlich wirkungsvoll unterstützt von künstlerischen Erlebnisobjekten aus robustem Eichenholz: „Hier ist ja echt Poesie!“. Das rief im Herbst eine Teilnehmerin von Schneiders Naturgenuss-Waldgang aus. Sind ja jetzt Ferien: auf in den Vierwald! Autofreie Anreise für alle: zum Boizenburger Bahnhof, der wie der Ratzeburger und der Lauenburg ein Stück außerhalb der Altstadt liegt, fährt der Regionalexpress Nummer 1. Montags bis freitags könntet ihr dort kurz nach elf Uhr in den VLP-Bus der Linie 515 Richtung Lauenburg steigen, der fährt in den Boizenburger Stadtteil Vier. Und um Viertel vor sieben fährt von dort der letzte Bus zurück zum Bahnhof Boizenburg. Fürs Wochenende könnt ihr – auch mit Deutschland-Ticket – unter der Nummer 03883 61 61 61 einen Rufbus bestellen, wenn ihr mehr als vier Personen oder Rollstuhlfahrer*innen seid, müsstet ihr das montags bis freitags von 6-18 Uhr tun. Ab in Vierwälder Erlebnisse!

Und zurück an Bord der „Lüneburger Heide“. Kurz nach elf Uhr nähern wir uns Boizenburg, auch hier hat nach Wende, Wiedervereinigung und so weiter der Reichtum zugeschlagen, das lässt sich an Villen mit Premium-Aussicht und wohlmöglich auch auch am Ruin der Werft erkennen.

Unser Kapitän drückt es mit seiner bedächtigen Stimme so aus, dass, nachdem die Elbewerft in Boizenburg nun einen Eigner hat, einen „Investor“, dort keine Schiffe mehr produziert werden. Schade eigentlich, für die nächste Wende, die sozialökologische werden Lastschiffe und Kutter, am besten mit erneuerbarer Energie angetrieben, dringend gebraucht, die Laster sind ja doch eher Laster und Belastung.

Der Schiffszimmermeister Franz Jürgen Lemm gründete 1793 in Boizenburg einen Bootsbaubetrieb, der zunächst kleine Boote und Elbkähne baute. Knapp fünfzig Jahre später lief dort ein 45 Meter langer Raddampfer vom Stapel, der bis 1842 regelmäßig nach Hamburg und zurück fuhr. In den 1880er Jahren begann die Lemmwerft motorgetriebene Güterschiffe zu bauen, zehn Jahre später folgte das erste Stahlschiff. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte der Konstrukteur und Erfinder Emil Capitaine dort einen gasbetriebenen Hafenschlepper. Ab 1933 folgten Rüstungsaufträge. und es kam zu Konflikten zwischen der NSDAP und dem Hauptgesellschafter der Werft, der an der Beschäftigung zweier jüdischer Angestellter festhielt. Er wurde 1938 von der Gestapo festgenommen und nahm sich daraufhin das Leben. Die Werft wurde nun zu einem reinen Rüstungsbetrieb, ein Großteil der Beschäftigten waren Zwangsarbeiter*innen und mussten bis März 1945 unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. 1947 übernahm nach der Enteignung das Land Mecklenburg die Boizenburger Werft. Sie wurde in einen Volkseigenen Betrieb umgewandelt, hieß nun VEB Elbe-Werft Boizenburg und baute Heringslogger und Küstenmotorschiffe, Motorgüterschiffe für die Binnenschifffahrt, Fischkutter und Hecktrawler, und exportierte nach Albanien, Island und Kuba.

1970 entstand durch die Vereinigung mit einer anderen Werft der VEB Elbewerften Boizenburg/Roßlau und es wurden kleine Containerschiffe für den Zubringerdienst und Küstenverkehr gebaut, dann folgten Kabinenfahrgastschiffe, die auf den Binnenwasserstraßen der UdSSR verkehren sollten.

Nach der Wiedervereinigung wurde die Elbewerft Boizenburg GmbH Tochter der DMS AG – Deutsche Maschinen- und Schiffbau AG. Nach der Privatisierung übernahm die Unternehmensgruppe Petram und Brand und führte das mehr als 200 Jahre alte, extrem innovationsstarke Unternehmen in die Insolvenz. Wenn ich so etwas lese, verschwimmen mir die „blühenden Landschaften“ vor Augen. Ist schon erschreckend, welche Zukunftschancen abgewickelt wurden, warum auch immer. „Occasioned by money“, so habe ich es bei einem US-amerikanischen Autor gelesen. Und glaube das Märchen von der vollständigen Misswirtschaft der DDR auch nicht mehr so recht. In der Elbewerft Boizenburg wurden fast 500.000 Bruttoregistertonnen an Schiffsraum gebaut, unter anderem von 1949 bis 1990. Mit der endgültigen Schließung der Elbewerft endete 1998 der traditionelle Schiffbau in Boizenburg, der über zwei Jahrhundertwenden immer wieder seine Zukunftsfähigkeit bewiesen hatte.

Wir passieren nun an Steuerbord Brackede und Bleckede mit ihren ausgedehnten Elbdeichvorländern. Das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue schreibt zu diesem für Menschen teilweise kaum zugänglichen Lebensraum: „Durch Flutmulden und Flutrinnen, Altarme, Kolke sowie Sandauflagerungen ist das Bodenrelief zum Teil sehr bewegt. … Während des Frühjahrszuges finden sich … zahlreiche Wat- und Wasservögel ein. Dazu gehören Kiebitze (Vanellus vanellus), Stock- (Anas platyrhynchos), Pfeif- (Anas penelope), Knäk- (Anas querquedula), Krick- (Anas crecca), Löffel- (Anas clypeata), Spieß- (Anas acuta), Tafel- (Aythya farina) und Schnatterenten (Anas strepera).“ Viel los auf dem Vorland. Sandra und ich erfreuen uns an einem Bild von einem Baum. Es erzählt vom Sterben und vom Leben. Wir nehmen wieder Kurs auf Lauenburg, wo die Wölfin wartet.