Mittwoch, 26. Februar bis Rosenmontag 2025

sitze Mittwoch den 26. – 23:03 – Straßenbahnhaltestelle Stüttgenhof/Lindenthal/Köln –

fünfzehn Stunden vorher steige ich mit dem kariertem Koffer, gefüllt mit Karnevalsutensilien aus 35 Jahren Fastelovend, Ibizatasche mit Proviant (reise ja mit der Deutschen Bahn), Umhängetasche mit Füller, Tinte und Rotem Logbuch, Rucksack mit Büchern und Zetteln am Hamburger Hauptbahnhof in einen frühen Zug.

Knapp zehn Stunden vorher schenkt mir Vater Rhin erste Orientierung: Über die Hohenzollernbrücke hinter mir bin ich gerade gefahren.

Wenn eine sich im Zug richtig platziert, bekommt sie auf der schääl Sick, am als schääl abgewerteten Ostufer den Messeturm zu sehen – auf dem begrüßte mich in meiner Kölner Zeit in den 1980ern noch die Leuchtschrift 4711, heute wirbt da eine andere, nicht ganz so dufte Produktionsstätte – und schräg gegenüber erhascht sie so die erste Aussicht op de Dom. Das Icon mit den bedürftigen Karnevalist*innen bedarf keiner Erläuterung, außer: die Stadt muss sich einfach vorm Vollgepisstwerden schützen. Zu meinem persönlichen Kultplatz Alter Markt, auf dem vor 35 Jahren der Widerspenstigen Zähmung, meine von Ritualienmeisterin Edith mit präziser Logistik gesteuerte Initiation in den Kölner Straßenkarneval, müsste ich ein kleines Stück rheinaufwärts laufen, bis zum Fischmarkt, dort dann in die uralten Gassen biegen. In der Richtung, aus der ich komme und in die ich gleich wieder aufbreche, bilden Hauptbahnhof und Dom mir ein zauberhaftes Ensemble:

fünf Stunden vorher schleiche ich aus einer plötzlichen Eingebung heraus um den Dom herum und gerate zu den Ausgrabungen, davon viel später…

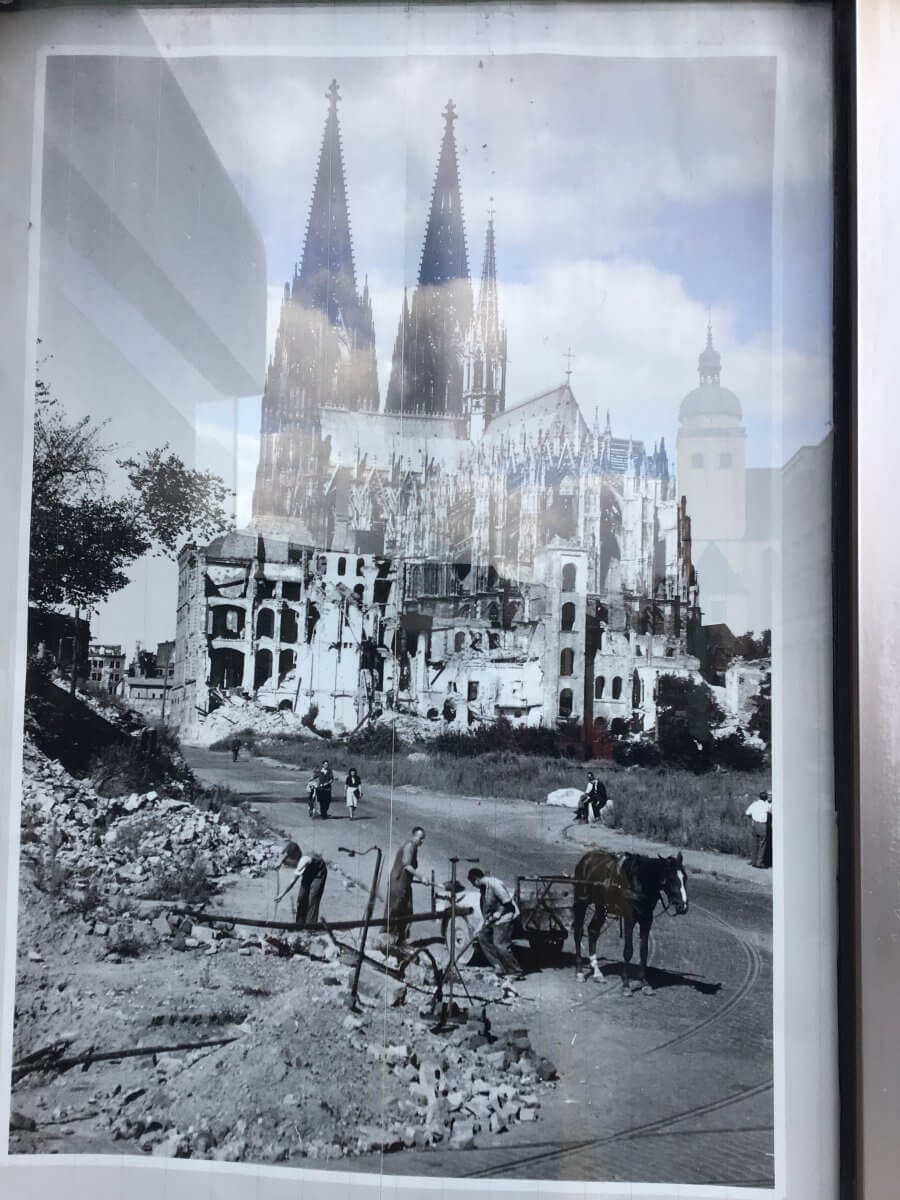

Wenn eine gleich beim Bahnhof auf die Domplatte steigt, kommt sie nicht an diesem alten Fotogeschäft am Dom vorbei, bei Lambertin. Der Firmengründer begann seine Karriere als Pressefotograf. In den Schaufenstern hängen Bilder der zerstörten Stadt, wo er 1949 sein erstes Fotofachgeschäft eröffnete, unter der Hohenzollernbrücke (siehe oben).

Der nächsten Generation wurde der Berufseinstieg quasi in den Kinderwagen gelegt. Als Displaced Person nähte seine Mutter eine über den Krieg gerettete Contax Kamera in dessen Matratze.

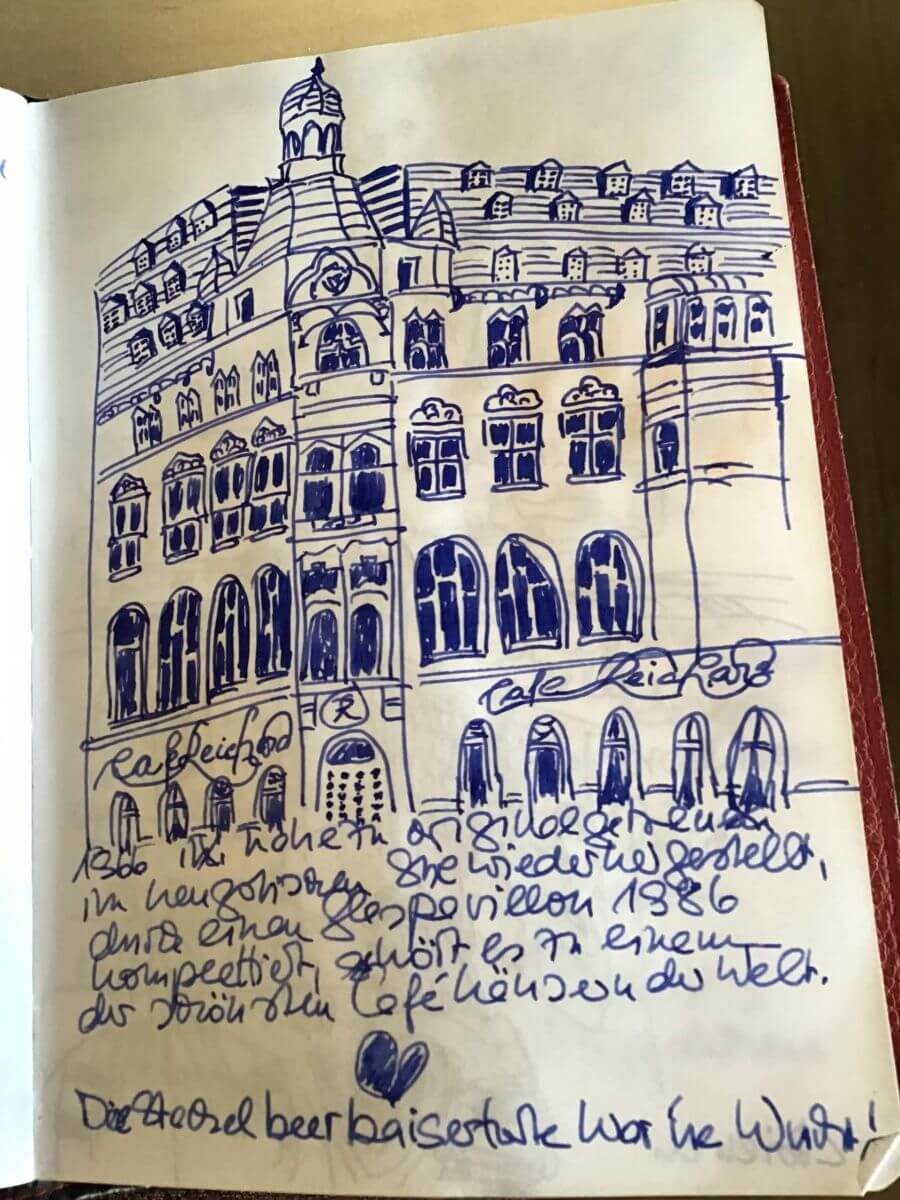

Ich bekomme bei Lambertin zwei Schwarz-Weiß-Filme für meine alten Apparate einen für Licht, einen für Schatten. Und einen wertvollen Hinweis zum besten Kuchen der Stadt: Café Reichardt!

Vorher hole ich mir bei 4711 eine Flasche NouvEAU de Cologne. Der Relaunch gefällt mir, hole mir aber aus lauter Nostalgie noch so ein kleines rundes Fläschchen des seit spätestens 1799 geheimgehaltenen Rezeptur aus Bergamotte, Zitrone, Orange, Lavendel, Rosmarin, Neroli und Petitgrain hergestellten Original Eau de Cologne. Die Glocke im Logo verweist auf die Glockengasse, wo das Stammhaus von den französischen Besatzern die Nummer 4711 zugewiesen bekam.

Im Café finde ich den perfekten Platz zum Lauschen, Schmausen, Wirkenlassen, ganz hinten in der Ecke. Die Adresse hier ist Unter Fettenhennen. Als sich Anfang des 19. Jahrhunderts die Hohe Straße immer mehr als Kölns Flanier- und Einkaufsmeile etablierte, gründete Georg Reichardt sein Café dort.

Zucker im Café

1905 zog es um und wurde 1966 nach der Zerstörung nahezu aller Gebäude um den Dom herum (siehe oben) nahezu originalgetreu wiederhergestellt. Es gilt als eines der schönsten Caféhäuser der Welt und ich mal dann mal was ab:

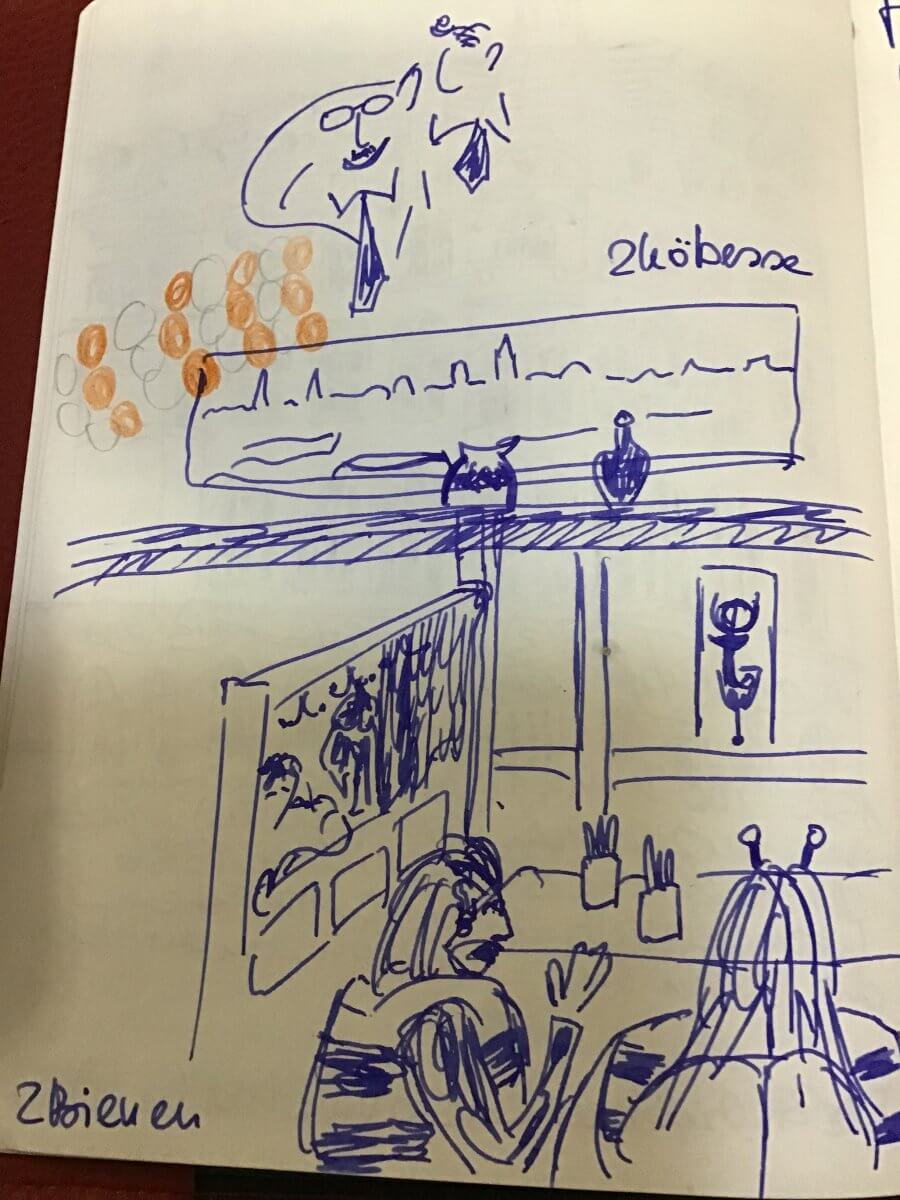

Nach der höchsten und leckersten Stachelbeerbaisertorte meines Lebens pilgere ich zum Früh am Dom. Da hat vor 35 Jahren meine große Liebe angefangen, die Liebe zur meistbesungenen Stadt der Welt. Ich hab das seither auch: „Kölle is en Jefööl“. Beim Früh herrscht kein Fachkräftemangel, hab selten fachkundigere Kellner erlebt.

Im Früh, wo auch dieses Gemälde hängt, arbeiten sie schon seit 120 Jahren, ohne sie geht gar nichts, mit ihnen fast alles: Köbesse wie der Herr in blau rechts. Sie teilen dir das Bier zu (ich habe Glück, dass der für mich zuständige mir zum Wasser keine Seife serviert, wie das im Brauhaus manchmal passieren soll).

Die Kellner heißen im Früh und in den anderen Brauhäusern Köbesse (Einzahl Köbes). Die Köbesse im Früh tragen blaue Schürze mit umgeschnallter lederner Geldtasche und sind viel weniger ruppig, als geschrieben wird. Bei meinen ersten Besuchen im Früh am Dom, als ich noch Kölsch trank, war ich mal ein wenig trübsinnig. Trotz oder wegen des obergärigen Bieres, das einer auch auf Magen, Darm und Gemüt schlagen kann? Der für mich zuständige Köbes hat sich im vollbesetzten Haus zu mir gesetzt und mir einen Kinobesuch empfohlen, so als kölscher außerkirchlicher Seelsorger. Ich guckte mir 1990 Pretty Woman an, und konnte ihm hernach von einer Stimmungsaufhellung berichten. Da strahlte er mit mir zusammen. Ich also huldige eher dem Personal im Früh als dem im Dom … nur wegen der Kompetenz. An diesem Mittwoch, an dem die Stadt so ganz langsam zu kochen beginnt, werde ich eingewiesen auf einen feinen Sitzplatz, als wäre ich in der Oper. Die Köbesse gehen nicht nur mit uns Gästen galant um, auch untereinander sind sie charmant. Das versuche ich einzufangen mit dem Füller (oberes Bild):

Die Gruppe unten ist in Schwarz und Gelb gewandet, das alte Ölgemälde zeigt ein Kölnpanorama. Eingeschunkelt sowie friedlich und fröhlich gefeiert „op echte kölsche Art“ wurde hier schon am 10. November (das ist der Vorabend zum Sessionsauftakt am 11.11. um 11:11) laut Früh´s BRAUHAUS POST. Die meldet in ihrer Ausgabe Winter 2024/25 außerdem: „120 Jahre FRÜH – eine Erfolgsgeschichte mit Tradition“. 1904 entstand ein kleines Brauhaus mit Brauerei, seitdem gilt beim Früh: Liebe zum Kölsch, Gastfreundschaft und Qualität.

Himmel un Ääd im Brauhaus

Die Qualität des Früh kriege ich in Gestalt von Himmel un Ääd serviert, Himmel und Erde: Blutwurst auf Apfel und Kartoffel, alles von einer/m der zahlreichen Köch*innen von Hand frisch hergestellt. Das Gericht verdankt seinen Namen den Erdäpfeln und stammt aus Zeiten, in denen alles genutzt wurde, was die jeweilige Region zu bieten hatte. Am Rhein heißt die geräucherte Blutwurst Flönz, in Hamburg serviere ich den wenigen Gästen (hallo Thilo!), die diesen Genuss mit mir teilen mögen, zu einem Kompott aus hiesigem Boskoop und Mus aus einheimischen Erdäpfeln Grützwurst. Aber das ist eine andere Geschichte.

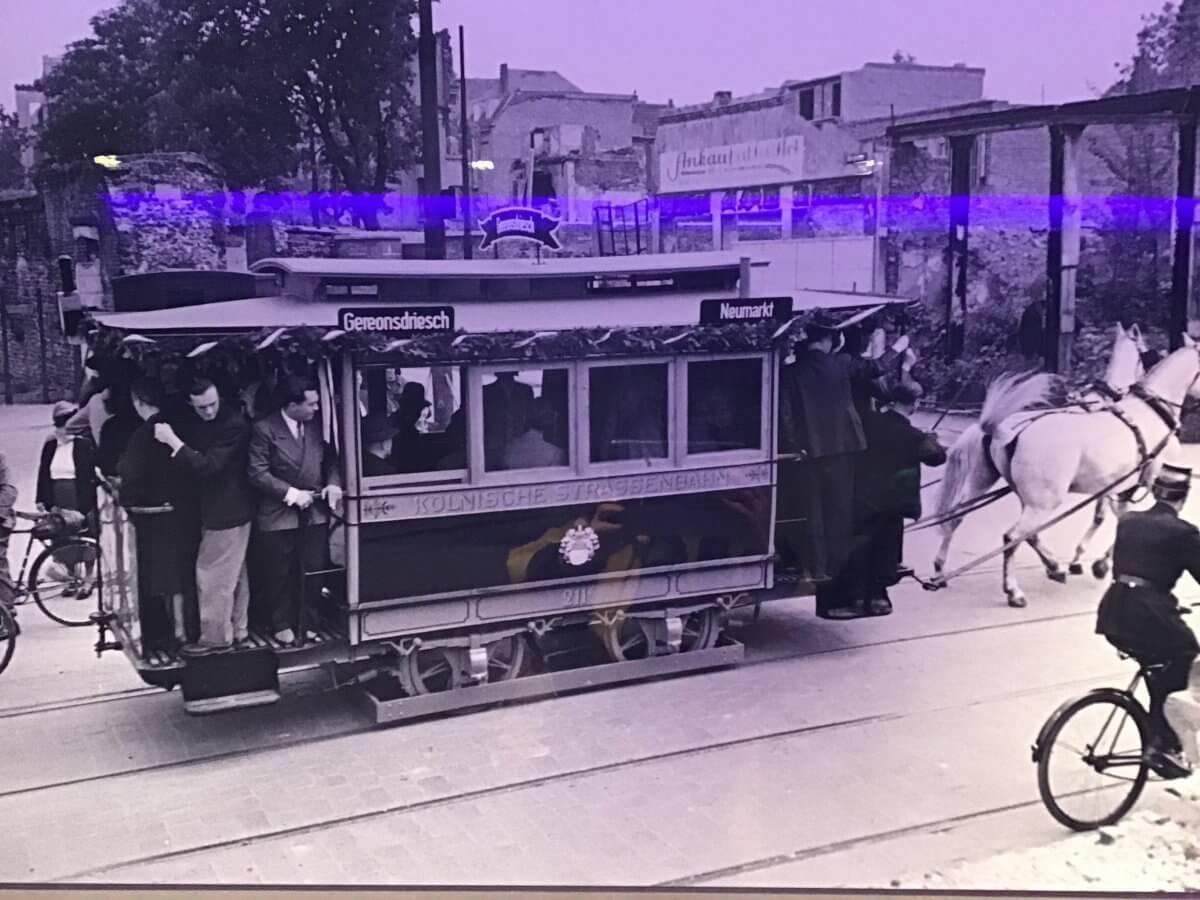

Ich gehe jetzt erstmal in den Untergrund, fahre per Rolltreppe unter denDom und dann zum Neumarkt, steige dort in oberirdisch in die Linie 7. Und ich bin ganz neidisch, weil in Köln immer noch Straßenbahnen fahren – sie werden nur selten vom stockenden oder brausenden Autoverkehr ausgebremst, wie am Mittwoch. In meiner Heimatstadt fuhr 1978 die letzte Linie für immer ins Depot. Hamburg hatte eines der ältesten und größten deutschen Straßenbahnnetze, es wurde entgegen unserer Proteste (vielleicht weil die vorherrschenden Autofahrer*innen sich behindert fühlten?) asphaltiert für den Stau. Die geplante Tram-Renaissance kostet jetzt ein Schweinegeld, wir Autofreien freuen uns schon.

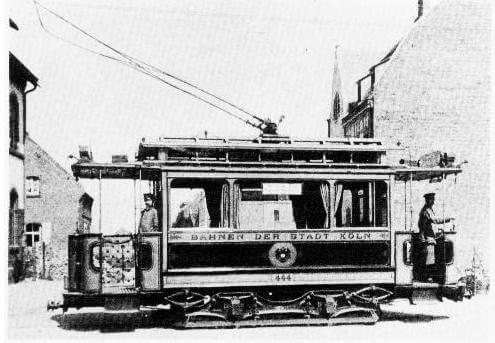

Ab 1877 fuhren in Köln Pferdebahnen.

Die heutige Linie 7 hieß früher Vorortbahn. Westwärts fährt sie zu Ediths Postsiedlung in Lindenthal, wo ihr früherer Arbeitgeber 1949/50 direkt am Stadtwald Wohnungen für seine Mitarbeiter*innen errichtet hat. Doch am Mittwoch kommt sie nicht weit. Wir Tram-Passagiere stehen am späten Abend ahnungslos auf der Straße. Einmal mehr, erzählen mir die anderen Fahrgäste, sei wohl ein/e Autofahrer*in in die Straßenbahn gefahren. Irgendwo bei Melaten, dem großen Friedhof sei alles gesperrt. Und dann erzählen sie mir von ihrem Alltagsleid mit dem Kölner Verkehrsbetrieb, auch andere volksnahe aber nicht unbedingt rechtslastige Themen – Preise, Mieten… – werden besprochen. Eine Pause von den Lobgesängen auf Kölle, die in diesen Tagen überall ertönen. Bin wohl abgelenkt, der Mann mir gegenüber, als ich dann nach einer Rundtour um Melaten mit dem Ersatzbus doch in der Linie 7 sitze (auch wenn die Ankündigung lautete: Linie 7 in 95 Minuten), hatte gerade erzählt, dass er sich kein Fahrrad leisten kann. Öffentliche Verkehrsmittel sind auch immer informativ. Eine der vielen ausschließlich analogen Informationen – wozu brauche ich Endgeräte, wenn ich unter Mitmenschen bin? – hatte mich wohl aus der Bahn geworfen, ich fahre an Ediths Siedlung vorbei und stehe dann mutterseelenallein und ziemlich entgeistert mit meiner Habe an der Haltestelle Stüttgenhof. Finster war es dort und einsam. Vielleicht fällt mich auch eine Art ererbtes Flüchtlingstrauma an, wer weiß? Meine übliche unerschrockene Reisezuversicht verabschiedet sich, als ich wieder lese – wirklich! -: Linie 7 in 95 Minuten. Es war nämlich auch kalt und schon ziemlich spät. Da hilft nur Magie. Plötzlich und unerwartet leuchten aus der tiefen Dunkelheit dieser unbewohnten Gegend zwei runde Lichter: die Linie 7!

Die erste „Elektrische“ ging in Köln 1901 in Betrieb.

krieche Donnerstag den 27. – 12:11 (11:11 haben wir nicht geschafft und daher den dortigen Auftritt von Kölns diesjährigem schwulen Dreigestirn versäumt) – Hermeskeiler Platz/Sülz/Köln –

krieche heißt in der kölschen Sprok weinen und ich weine bei diesem Straßenkarneval der alten Art, als die Blaskapelle spielt, als die Tanzgruppen alles geben und mir jemand vorsichtig den Arm zum Schunkeln einlädt. Kann mir das nur so erklären, dass ich mütterlicherseits rheinische Wurzeln habe, mein Urgroßvater, Mühlenbauer im Zarenreich, hieß Poetschke und diese Familie stammt aus dem Rheinland. Meine Oma Maria Poetschke (verheiratete und nach dem zweiten der Kriege, die sie erlebte, getrennt lebende Holub) war echt stark, hat zwei Revolutionen, zwei Heimatvertreibungen, zwei Weltkriege und jede Menge Migration überlebt, und nah am Wasser gebaut. Das schließt sich ja auch gar nicht aus, im Gegenteil. Aber bevor es bei mir an diesem Weiberfastnachts-Donnerstag zum Gefühlsausbruch kommt, müssen wir erstmal ein wenig rumwühlen:

Was ein kölsches Urgestein ist, hat einen Karnevalskoffer im Keller.

Der Hamburger Jeck – dieses Wort ist laut Expertin Edith ohne Geschlecht und wird auch nicht gegendert – hat auch was dabei, aus 35 Jahren Karnevalserfahrung:

Meine Hexennase und so sind in einem Beutel von Karnevalswierts.

Karnevalswierts ist eine Reise wert, die sollte aber außerhalb der Session (11.11. – Aschermittwoch) erfolgen. Das geht und ist gewollt: „Karneval das ganze Jahr“, so lautete das in Köln zunächst misstrauisch abgelehnte Motto von Winand Wierts. Bis 1990 hatte er eine Wäscherei betrieben und in während der kalten Karnevalszeit leer stehenden Eissalons Verkleidung verkauft. Heute brauchen die in zehn Meter hohen Regalen lagernden Kostüme 11000 Quadratmeter Lagerfläche. Meine Utensilien sind zum Teil historisch, zum Teil solide Klassiker wie die Prinz-Heinrich-Mütze und der gelbe Regenmantel. Der heißt bei uns im Norden Friesennerz und ich empfehle – krieg übrigens für dieses Influenzen kein Geld, möchte nur gerne den Offline-Fachhandel hupen, weil am Online-Handel soviel Blödsinn und Verhängnis hängt – für Schietwetter-taugliche Qualität das Hamburger Traditionshaus Hanseatic Classic, direkt am Hafenrand (Landungsbrücken, Johannisbollwerk).

Nach ausführlichen und akribischen Vorbereitungen machen sich Teufel und Hexe mit dem Fahrrad auf zum Hermeskeiler Platz, Ediths heutige Empfehlung. Das ist ein Marktplatz in einem Stadtteil, den Kölner*innen Sölz nennen, schon im Jahr 966 als Weingut erwähnt. Heute wird dort Bier getrunken, ein Kölsch kostet nur 2 Euro, ein sensationeller Tiefstpreis, wie der Ansager verkündet.

Der Sitzungspräsident trägt meines Erachtens eine Köbes-Montur (kölsche Korrekturen und Ergänzungen bitte an: stadie-Kommunikation@t-online.de, de Hamburger Jeck lernt nie aus…)

Unser Präsident auf der Bühne (hätte gern mehr solche Präsidenten:)) macht seine Sache heftig und herzlich, feiert ganz ausführlich die lokalen Gruppen aller Art und berichtet, dass er darum gebeten hat, dass dieses Event nirgendwo in den Medien angekündigt wird. Nun mache ich mich wohlmöglich schuldig am Untergang des Stadtteilstraßenkarnevals in Horden als Bloggerin, aber die Leute in Sülz wirken wirklich sehr resilient, die bringen noch jeder/m das friedliche und fröhliche Outdoor-Benehmen bei und wie man Fastelovend fiere dät. Die Kölner*innen aller Herkünfte machen das seit 2000 Jahren. Und ich versinke hemmungslos mit sagenhafter Erbsensuppe und Fassbrause in dieser total unkommerziellen nachbarschaftlichen Veranstaltung der herzerfrischenden Art.

Barbara (rechts) gefällt mein Kostüm. Und mir gefällt unser machtvolles Weiberdreigestirn mit der zartstarken Theresa mit dem anglistischem Akzent in der Mitte.

Barabara hat jahrzehntelange Erfahrung in Kostümbeobachtung. Sie erkennt auch aus der Entfernung, ob´s passt oder jemand sich in irgendetwas reingezwängt hat. Und die Kinder, es sind sehr viele Kinder auf dem Hermeskeiler Platz und besetzen die allerbesten Plätze im Parkett und auf den Schultern, muss ich ganz ausdrücklich anlächeln, damit sie hinter der Nase die weiße Magie entdecken. Das können sie.

Wenn hinter den ausladenden Kopfbedeckungen möglich, verfolgen wir mit höchster Aufmerksamkeit das Geschehen auf der Bühne.

Seit 33 Jahren, so erfahre ich, gibt es die Backes Band, die uns jetzt ordentlich Schunkel- und Brüllantrieb um die Backen haut, inclusive Flöten- und Glockenspiel. Vater Vaehsen war Bäcker, so steht es auf der Homepage (http://backesband.de). Er hatte die Backstube (Backes) direkt zuhause, heißt es weiter. „Heute heißt das Home Office. Die Backstube war ursprünglich ein Feten-Raum für wildeste Feiern der 70er und 80er, danach der Proberaum für wildeste Live-Musik“. Die kriegen das gebacken, ich applaudiere, brülle 3 x Alaaf für die Backes Band!!!

Sulang beim Lommie die Leechter noch brenne …, dieser Song bringt sogar kölsche Urgesteine ins Wanken. Ich recherchiere: Der Lommie in Köln-Deutz war mal für Einheimische ein Kultlokal und ist es heute für Tourist*innen, erfahre ich von meiner kompetenten Karnevalsbezugsgruppe Daisy, Edith, Lotte und Ute. Und das Wikipedia-Orakel raunt: Das war „die kölschste aller Kölschkneipen“ mit der nie renovierten Inneneinrichtung, in diesem baufälligen und verwahrlost wirkenden Gebäude.

Von 1959 bis 2004 servierten im nach ihnen benannten Etablissement Hans und Annemarie Lommerzheim und Sohn zum Beispiel Koteletts, die so dick waren, dass Lotte sich in diesen eher veganen Zeiten kaum davon zu reden traut.

Seit 2008 brennen nach mehrjährigem Leerstand beim Lommi die Lichter wieder, Superbass, Eigenes Werk

Die Ode an alles Kölsche bietet aber noch mehr: Sulang ne Funk weiß, wie Stippefott jeiht; das kann ich eigenständig als Ex-Immi (Immis sind in Köln höchst willkommene Neueinwohner*innen und ich durfte diesen Status ein Jahr lang in vollen Zügen und am Zug (Rosenmontag) genießen) übersetzen. Ne Funk ist ein Mitglied des ältesten Traditionscorps im Kölner Karneval.

Da war ich dabei, im schönste Sunneschin: die Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V. , die Roten Funken, führen den Rosenmontagszug an.

Und Stippeföttche ist ein ritueller Tanz, bei dem Männer sich ihre Hinterteile entgegenrecken, eine Persiflage auf Soldatentum und Militarismus generell, und war vielleicht noch nie so wertvoll wie heute:

Dieser vom Oberbürgermeister Konrad Adenauer unterschriebene Notgeldschein von 1922 stellt zwei Mitglieder der Roten Funken beim Stippeföttche dar.

Weiter im Text: Sulang de Pitter noch schläht, heißt es als Nächstes. Das muss mir das Edith (so in dieser auf Kölsch passivierten Form darf ich sie nur in der Karnevalszeit nennen, und ich hoffe, dass der heutige Aschermittwoch noch unterm Radar durchrutscht:)) erklären. Tut sie. Der Pitter, das ist die größte Glocke im Dom. Decke Pitter heißt die Nummer 1 im Kölner Geläut im Volksmund, die Petersglocke wiegt 24.000 Kilo und wurde 1924 feierlich in die Höhe gehoben.

Einweihung des Decken Pitter, der Nummer eins des Domgeläuts, 1924

Den Rest dieser Strophe: „Sulang dä Pitter noch schläht, dä Speimanes noch speit“, kann ich selbst entschlüsseln. Weil ich nämlich schon mal in der Puppensitzung war! Der Speimanes gehört zum geschnitzten Ensemble des „Kölner Hänneschen“ und ist auf der Hülle der Single von 1975 (mein diesjähriges Karnevals-Souvenir) vorne in der Mitte abgebildet, mit Flönz (s.o.). Er ist die Figur mit der feuchten Aussprache – er speit – und verantwortlich dafür, dem Sitzungspräsidenten die soeben als Orden nach einem Auftritt verliehene Wurst, immer wieder zurück zu holen: „Herr Präsident, die Woosch“.

Das Hänneschen kommt später, am Samstag (s.u.). Nun kommt erstmal der Refrain: „Jo, su lang stirv dä Kölsche nit us“. Das geht auch gar nicht, dass der/die/das Kölsche ausstirbt, denn irre viele Kinder und Jugendliche drängen auf dem Hermeskeiler Platz an unserem Wieverfastelovend, diesem Tag, an dem offiziell und auch sonst der Sitzungs- in den Straßenkarneval überschwappt.

Die Tanzgruppe der Gesellschaft zur kölnischen Brauchtumspflege – De Pänz us dem ahle Kölle – Weiberfastnacht in Köln-Sülz

Wir lauschen beseelt den Domstädtern, einem Blasorchester, das unser Präsident uns mit den Worten präsentiert: „Wir brauchen hier kein Querbeat“, und seinem Lob dafür, dass alle „nur Lück mitjebrach han, de zo uns passe“, sprich, Leute, die zu uns passen. Und dann fängt es an zu schneien, aus heiterem Himmel. Da sitzen wir aber schon bei Schmalzgebäck im Café. Und ich erfahre nebenbei, dass es nicht mehr so viele Kölnerinnen gebe. Ute, im Kuhkostüm, allerdings ist hier geboren, genauer „im Veedel“, das ist die Südstadt. Und da hat sie sich auch nur unwillig und für kurze Zeit wegbewegt, ist bis nach Weiden, einen Stadtteil am westlichen Rand von Köln. Jetzt lebt sie wieder in der Südstadt. Und wir alle, wir fünf Weiber, leben beim Verzälle (Erzählen) auf. Teilen unsere Aufs und Abs miteinander und lachen uns kapott.

anbete Freitag den 28. – 14:45 – Belgisches Haus/Altsstadt-Süd/Köln –

und zwar Teile der Göttin Isis. Das kam so: ich fand in Ediths Bücherregal „Die kölsche Göttin und ihr Karneval“ und las über die Ursprünge des rheinischen Karnevals nach. Die liegen laut der Autorin, der Theologin Vera Zingsem in der Isis-Religion. Und somit in Ägypten. Dort beging man und frau den Beginn des Frühlings mit feierlichen Prozessionen und Umzügen zum Fest der Schifffahrt der Isis.

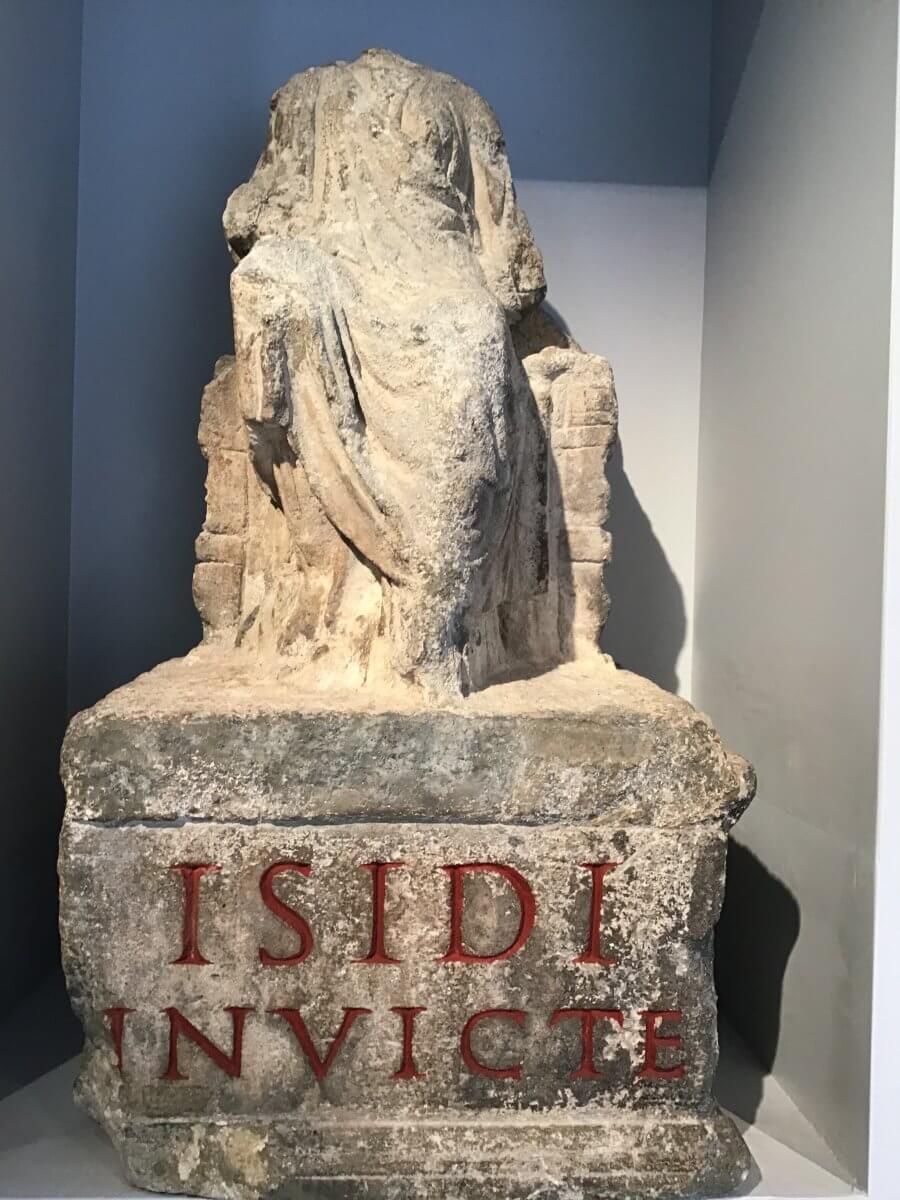

Dieser Rest einer Isis-Statue im Kölner Isis-Tempel (der befand sich auf dem heutigen Gelände des Römisch-Germanischen Museums, das gerade umgebaut wird, weshalb diese Gottheit ins Belgische Haus verfrachtet wurde) trägt die Inschrift ISIDE INVICTE, der unbesiegbaren Isis.

Die Allmachtsformel „invicta“ betont laut Zingsem die souveräne Herrschaftsstellung dieser kölschen Göttin, ihre unabhängige Machtposition und „dass alles Leben in ihren Händen lag“. Sie sei die beliebteste Göttin des damals bekannten Erdkreises gewesen, ihr Einfluss habe vom germanischen Einzugsgebiet bis nach Indien gereicht. Und die Überbleibsel des im 4. Jahrhundert nach Chr. erbauten Kölner Isis-Heiligtums, in dem sie als myriónymos, die mit den tausend Namen, verehrt wurde, lässt die Theologin vermuten, dass auch der Karneval in Köln „bereits vor der Übernahme des Christentums gefeiert wurde.“ Meine Anbetung hat die Gottheit mit den vielen Namen auch, weil, wie Theologin Zingsem schreibt, der Isis-Religion gelang, „was wir in der christlichen Tradition schmerzlich vermissen: Die Vereinigung der sinnlich-erotischen Liebe mit der tiefsten und innigsten Spiritualität“. Da simme dabei, wie die Kölnerin singt, in jeder Hinsicht aktuell – auch sexuell:)

Und dann entdecke ich unter den ausquartierten Ausstellungsstücken des Römisch-Germanischen Museums etwas, das mich sehr an die Lektüre über die Ursprünge des Karnevals erinnert. Dieses Schiff aus Bernstein habe drei musizierende göttliche Wesen an Bord.

Zingsem führt den Namen Karneval auf carrus navalis zurück, den Schiffskarren. Ein Schiff, das auf Rädern transportiert und über Feld und Flur gezogen wird, bringt anlässlich uralter Riten weltweit Gottheiten zu den Menschen. „Diese Umzüge geschehen immer im Frühling“, schreibt Zingsem. Genau wie der Karneval.

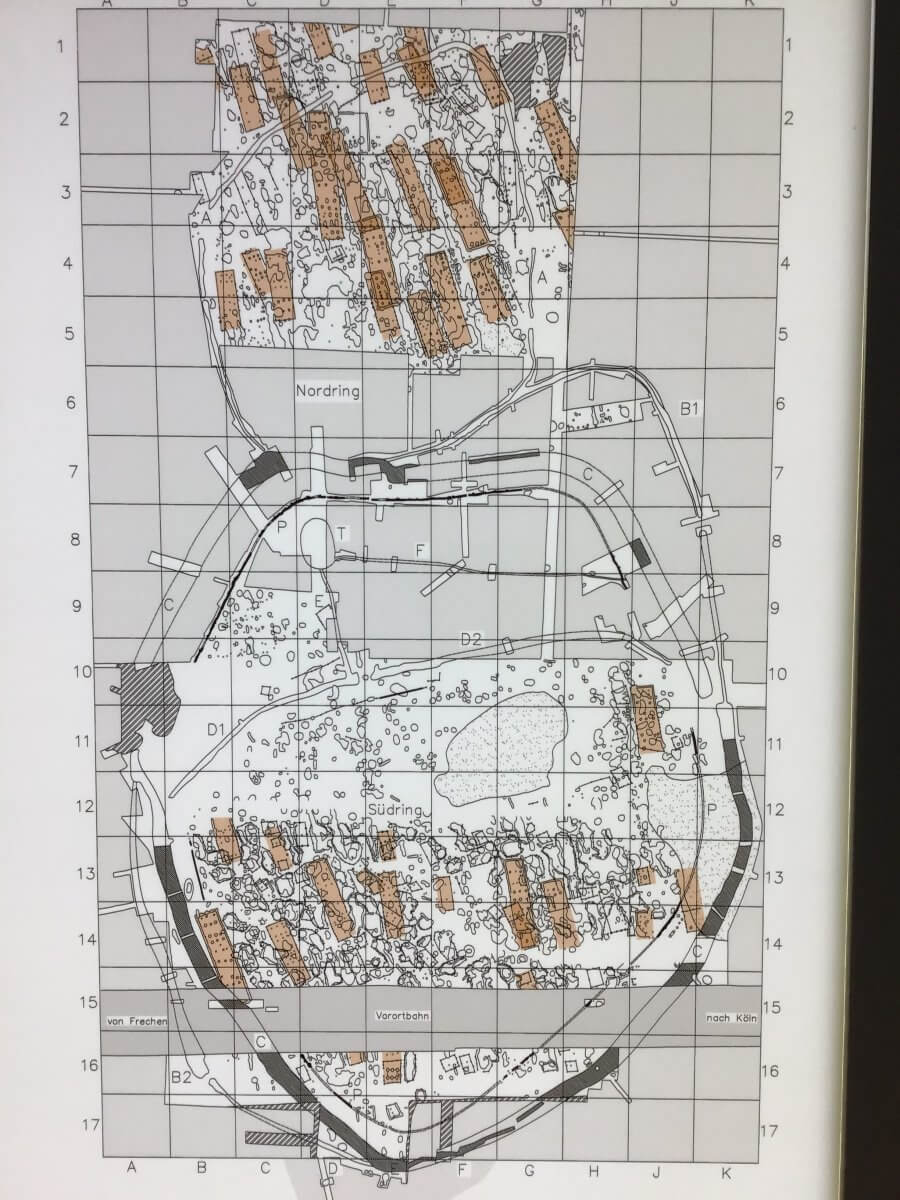

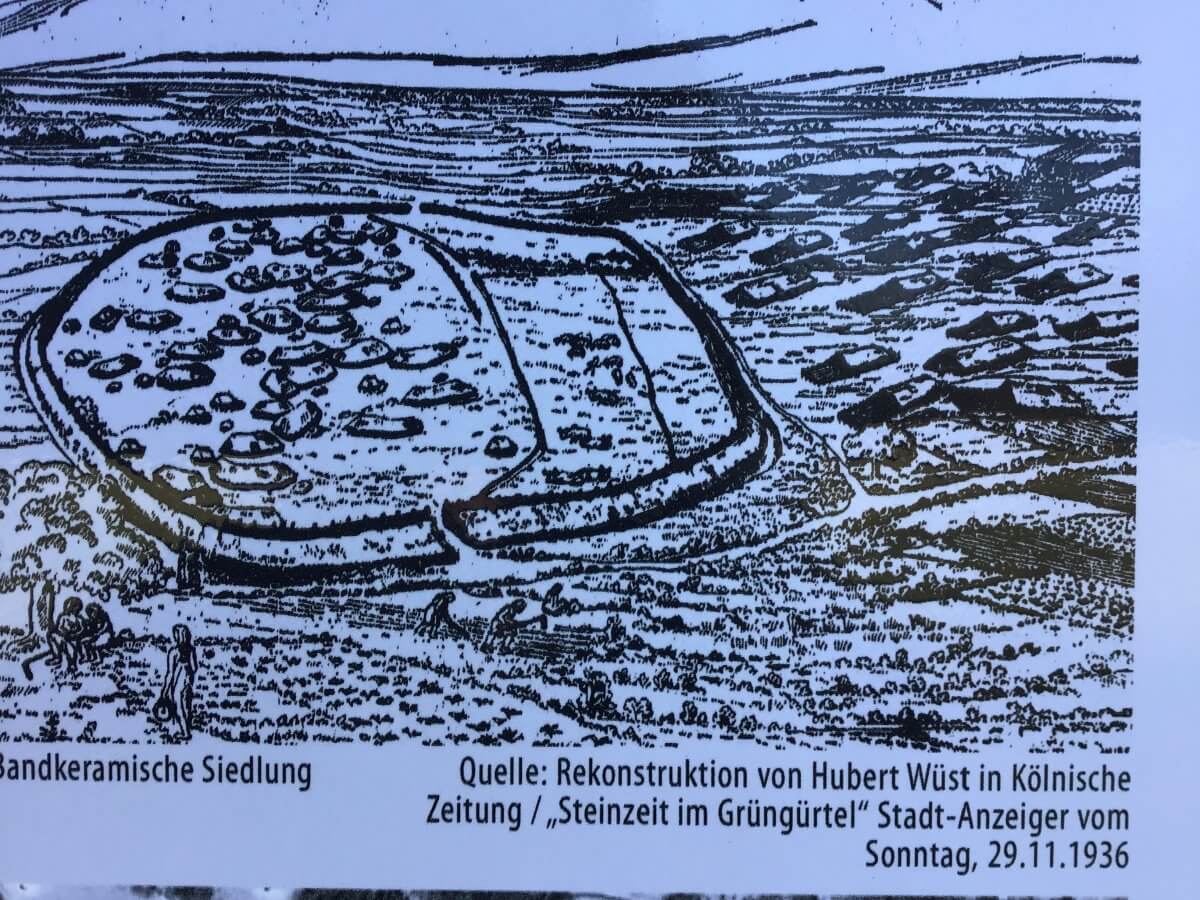

Und dann erscheint mir doch mitten im Belgischen Haus glatt die Stelle, an der ich gestrandet war. Auf der oben abgebildeten Karte befindet sich der Stüttgenhof unter dem Wort Vorortbahn (die heißt heute Linie 7). Ansonsten entführt uns diese Abbildung in die Jungsteinzeit: Mitte des 6. Jahrtausends vor Chr. ließen sich im heutigen Köln-Lindenthal (Ediths Veedel) am sanft geneigten Hang einer Talmulde, die damals der Frechener Bach durchfloss die ersten Ackerbauern nieder. Die oben eingezeichneten Ausgrabungen stellten in den 1930ern eine Pionierfundstelle der archäologischen Siedlungsforschung dar. Das schreibe ich jetzt nur für Marie-Theres, die mich in die Geheimnisse dieser Forschungsrichtung eingeweiht hat, ein wenig.

jubiliere Freitag den 1. – 14:45 – Puppenspiele der Stadt Köln/Eisenmarkt/Martinsviertel/Altsstadt-Nord/Köln –

weil ich nämlich eine Viertelstunde vor Vorstellungsbeginn im Hännesche, genannt auch das ausverkaufteste Theater überhaupt, eine Karte für die Puppensitzung, der vielleicht wichtigsten Darbietung des Kölner Karnevals überhaupt, bekomme. „Das Kurzzeitgedächtnis“, ruft Edith aus – sie befasst sich gerade mit unseren diversen Gedächtnissen, von denen eines, so habe ich mir gemerkt, im Alter sogar immer besser werden kann, je nach Input -, markiert mir auf dem Stadtplan den Weg vom Heumarkt zum Puppentheater ihrer Stadt, und schickt mich los, quasi in letzter Minute. Ich springe folgsam in den Friesennerz, erwische die Bahn zum Heumarkt, laufe völlig unnötigerweise einmal um diesen mit Tribünen überbauten von gefühlt tausend Touristen umgebenen Platz herum, biege dann voll intuitiv in eine stille schmale dunkle Gasse ein und stehe vorm mitarbeiterstärksten Puppentheater Deutschlands.

Hänneschen und Bärbelchen haben auch eine Odyssee hinter sich, und natürlich hat das in Köln nur Hänneschen genannte Theater 1802 nicht mit 14 Puppenspieler*innen und insgesamt 25 festen Mitarbeiter*innen angefangen. Das Publikum hat die Stockpuppen Hänneschen und Bärbelchen (s.o.) u.a. trotz anfangs laufend wechselnder Spielstätten treu gefeiert. Höhepunkt der Spielzeit ist die Puppensitzung, eine Persiflage auf den Kölner Sitzungskarneval. Und ich nehme total enthusiastisch neben Anke (oberes Foto rechts, grüne Perücke) in der dritten Reihe Platz. „Statt ze walte in ze lenke, tut jeder an sich selber denke“. Statt zu walten und zu lenken, würde jeder nur an sich selber denken, tönt es aus dem Kasten unter der Bühne direkt vor mir. „So hat es sich erwiese“. Und Merz & Co steuerten nun in die nächste Krise. Hört ihr euch eigentlich selber noch zu? lautet die Frage dann. „Einsparungen an Kitas und Schulen! Seid ihr mies!“ Leute, die an Stellen sitzen, „wo se noch hinjehöre“ würden „ohne Kampf“ wiedergewählt. „Wo ist der James Bond, wenn man ihn brüch?“ Und: „Wer AfD wählt, hat in der Schull zu oft gefehlt.“

Bärbelche beichtet, sie sei ja nun schon 223 Jahre mit dem Hännesche zusammen, aber vorher habe sie einen anderen gehabt. Kasper Le, habe aber Probleme mit dessen Krokodil gehabt.

Und Scully, das Skelett überbringt uns eine Botschaft aus dem Jenseits: „biste tot, dann macht das Läve endlich Sinn“. Als ihr/ihm/divers von der Jenseitsverwaltung die Wiedergeburt angeboten wird, fragt Scully nach dem Stand der Frauenbefreiung, und entschließt sich dann für den Verbleib im Jenseits.

Ich feiere vor der Tür hingebungsvoll das diesseits. Mit einem marodierenden Spielmannszug.

Und hoffnungsvollem Karnevalsnachwuchs:

Und dann muss ich zur nächsten Sitzung, zur Immi-Sitzung im Bürgerhaus Stollwerck. Dafür steuere ich nun wieder den Heumarkt an, der mittlerweile friedlich und fröhlich aus sämtlichen Nähten platzt, erwische genau den richtigen Bus. Noch ein jefööltes Wunder im kölschen Jewööl: vorn im Bus sitzt unser Bärbelche, Ediths langjährige Kameradin im Karneval und in den anderen Jahreszeiten.

Die Brasilianerin Myriam Chebabi ist Präsidentin dieser multikulturellen Karnevals-Kabarettshow und wir liegen ihr alle zu Füßen.

“Gemeinsamkeit bringt Energie“, hören wir, und kriegen das auch ganzkörperlich mit. Ein Inder betört uns als Neurosenverkäufer: „Ein paar schöne Zwänge? Rentenneurose? Auf- oder Abstiegsängste?“ Seine Kollegin, auch sie kommt von woanders, wie es im Immisitzungs-Song heißt, singt: „Wir sind nur Menschen… Schau auf dein Herz!“

In der Pause treffe ich eine Außerirdische und hernach öffnet Mahatma Ostermann (er nennt sich nach dem Karnevalisten Ostermann, der fragte: „Der Mensch bringt täglich seine Haare in Ordnung, warum nicht sein Herz?“) alle unsere Chakren, damit Lebensfreude als Treibstoff durch uns fließen kann. Dem ist nichts hinzuzufügen. Om.

studiere Samstag den 2. – 14:56 – Grüngürtel/Lindenthal/Köln –

aber bevor ich mit Edith Siedlungsarchäologie studiere, müssen wir erstmal in die Gänge kommen.

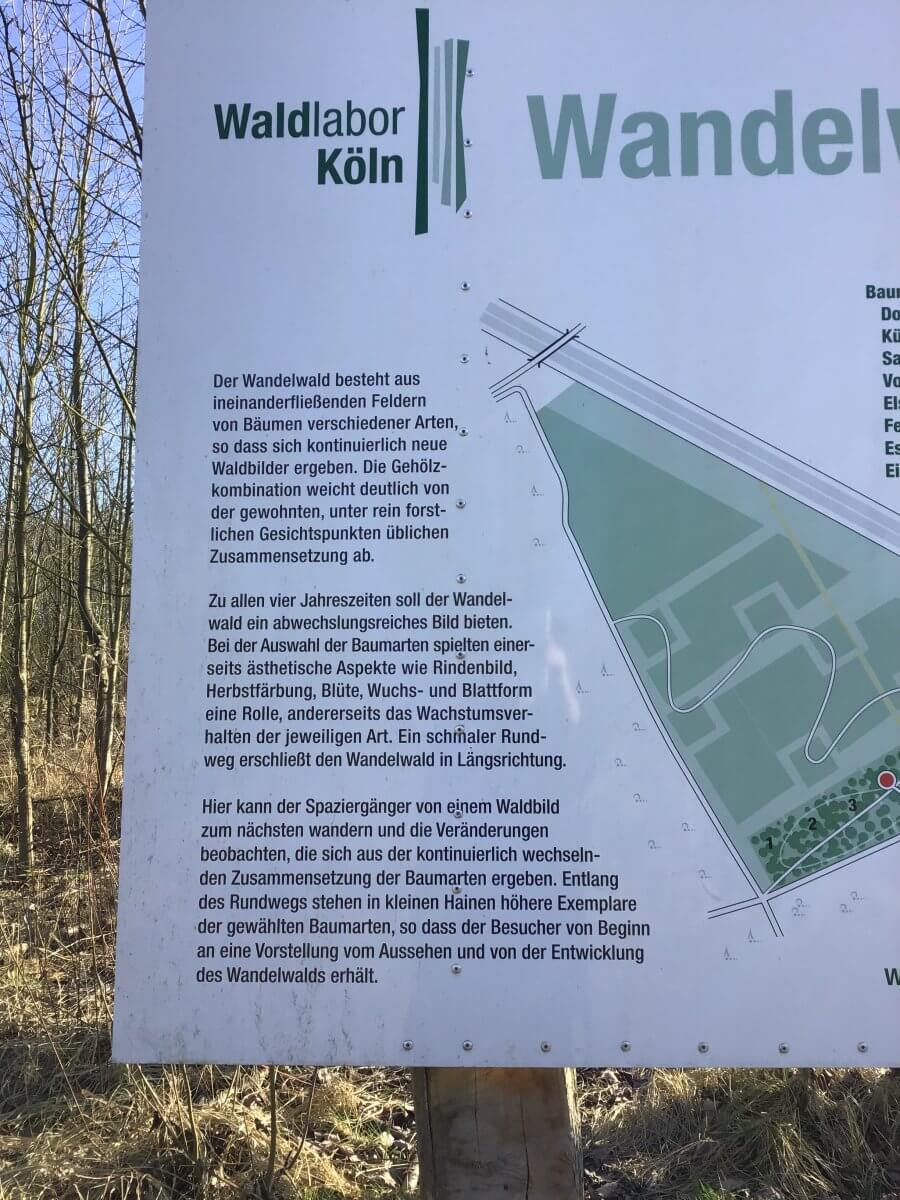

Auf unserem sehr sonnigen – auch vom Gemüt her sonnigen – Sonntagsspaziergang im extrem gut besuchten Kölner Grüngürtel weist Edith mich zunächst darauf hin, dass dieser von OB Adenauer nach dem Krieg in sehr weiser Voraussicht um die Stadt gelegt wurde. Wir pilgern zur steinzeitlichen Ausgrabungsstätte (s.o.) und dann zeigt sie mir sehr geduldig den Weg zum Wandelwald. Und entschließt sich dann doch, noch ein Stück mitzulaufen. So kommen wir zum Stüttgenhof. Die Haltestelle erscheint mir nun in hellem Licht:

Ich muss unbedingt den Wandelwald sehen, wo ich doch in einem Hamburger Park mit Kindern zusammen gerade ein Gehölz namens Zauberwald erforsche und ökologisch verzaubere!

Der Website http://koeln-waldlabor.de entnehme ich: „Das Waldlabor vermittelt auch vielfältige Aspekte der biologischen Vielfalt. Im Rahmen des Klimawaldes werden Baumarten getestet, die zum Aufbau klimastabiler Wälder verwendet werden können, um heimische Waldökosysteme zu stabilisieren. Bei der Baumartenwahl wurden seltene heimische Baumarten wie die Elsbeere und Flaumeiche berücksichtigt, deren Verwendung im Wald der Zukunft empfohlen wird. Mit dem Energiewald wird beispielhaft gezeigt, wie solche Produktionsflächen in eine urbane Erholungslandschaft eingebunden werden können und gleichzeitig die Biodiversität verbessert wird. Die Kombination von auf Dauer angelegten Waldflächen mit extensiv genutzten Wiesenflächen, in enger Verbindung mit dem Energiewald, bietet einen abwechslungsreichen Landschaftsraum für Pflanzen und Tiere. Der Wildniswald zeigt, wie sich Natur ohne Pflegeeingriffe entwickelt und ist ein Beispiel dafür wie Wildnis zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in der Stadt beitragen kann.“ Und feiere das Gestrüpp. Unordnung fördert Vielfalt!

Dann pilgere ich zu einem weiteren Kultort, zum Haus am See. Wo ich bei weit geöffnetem Fenster stundenlang im Glashaus sitzen und schreiben darf. Um mich herum tobt jede Menge Leben. Nebenan sitzt plötzlich der, der mich am Rande des Wandelwaldes gefragt hat, ob ich mich verirrt habe. Hatte ich nicht, aber jetzt hab ich eine Frage: Wie komme ich zum ICZ in der Zülpicher Straße, an einem Tag, an dem auf der Zülpicher nichts fährt, weil da die Student*innen zu feiern pflegen? Hassan hilft. Ich darf ins Auto steigen und so wird die schwarzgewandete weiße Magierin in einem großen weißen Wagen vorgefahren, beim Internationalen Caritas Zentrum, zur Wandersitzung.

Drinnen höre ich zu Weigels Aufruf zur Vermehrung: „Wir lassen uns nicht rekrutieren … denn wir sind kölsche Mädscher und niemandem Untertan“.

Hinreißend wie jedes Jahr spielt die Chris Kun-O-Band auf, die in dieser Formation nur einmal im Jahr für sechs Wochen zusammenkommt, nur für die Wandersitzung.

Empfohlen werden DB-Kondome, mit denen soll einer später kommen, oder aber der Verkehr fällt ganz aus. Sie bewegen sich aber auch oberhalb der Gürtellinie, Mark mit K hat sich ein Sixpack auf den Bauch gemalt und erwogen, es durchzunummerieren. Die Damen müssen ihre Hula-Hoop-Nummer wiederholen, sie singen: „Der Rente ziehen wir die Kassen leer … mit Hula Hoop bist du dabei!“

Dann tritt „Die letzte Klimakleberin“ auf: „Die Forscher scheinen zu verstummen, wir hör´n so oft nur noch die Dummen“. Newton eilt ihr zur Hilfe und erläutert singend Klimafolgen: „Brennend heißer Wüstensand … grillt im Felde jeden Wurm“, und „Weine nicht, wenn der Regen fällt … und der Maserati vom Vati einfach wegschwimmt.

Im zum Schreien komischen Filmbeitrag erhebt die Deutsche Deprimierte Partei das Grundrecht auf Überforderung.

begegne Montag den 3. – 13:24 – Linie 7/völlig losgelöst –

Auf Ediths schriftlichen Rat, den ich auf dem Küchentisch finde – nach dem Ausschlafen, immerhin habe ich bis nach ein Uhr im ICZ getanzt -, fahre ich zum Rudolfplatz. Und bekomme gleich in der Bahn Gelegenheit zum Austausch, unter anderem über die Vorzüge des Alleinreisens. Darüber rede ich mit Lucy aus Lima.

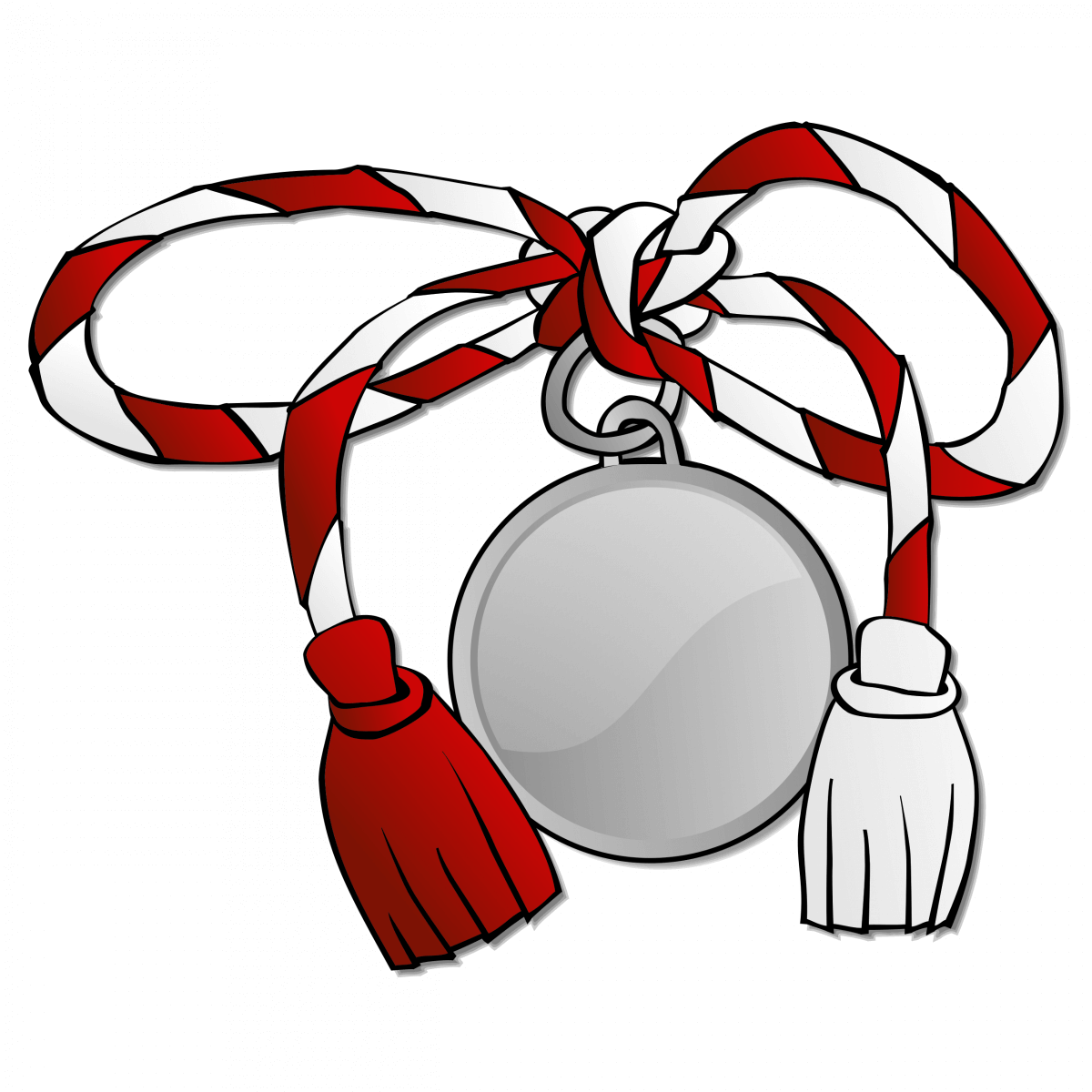

Vom Rudolfplatz aus mache ich mich mit der U-Bahn, quasi unterm Rosenmontagszug auf zum Weißen Holunder. Dort soll ich nach Ediths heutiger Logistik singen und tanzen. Vorher muss ich mich einreihen. Das ist sehr erfreulich, den mit mir steht unter anderem Michi aus Rumänien Schlange, der bindet mir ein Martisor-Bändchen an den Arm, das soll ich abreißen und an die Pflanze binden, die mir den Frühling bringt.

Martisor heißt Märzchen, und Michi hat den Brauch von seiner Mutter übernommen, die kein leichtes, aber doch ein frohes Leben hatte, wie ich ihn verstanden habe.

Ich habe wieder keine Karte. Und bekomme eine. Das berauscht mich förmlich, weil doch der Holunder meine absolute Ober-Zauberpflanze ist, weil ich so gerne singe, und weil die Leute dort so richtig toll sind.

Der DJ fasst sich ans Kinn, aber eigentlich hat er die Sache bestens im Griff.

Ich gerate sofort ins Rocken, Schunkeln und blicke in lauter entspannte, lachende Gesichter. Sogar der Tod guckt freundlich aus der Wäsche.

Und dann kriege ich es trotz versäumten Rosenmontagszug doch noch mit dem Dreigestirn zu tun! Ich treffe nämlich einen Oldenburger mit einer Flasche Jever in der Hand, einen bekennenden Nichtschwulen aus der Prinzengarde, die das schwule Dreigestirn durch diese Session geleitet hat:

Ich bedanke mich bei Kölle mit einem dreifachen Moin.