Donnerstag, 20. Februar & Freitag, 21. Februar

debattiere Donnerstag den 20. – 19:00 – Scheune der Kirchwerder Kirche/Vierlande/Bezirk Bergedorf/Hamburg –

St. Severini ist berühmt, der Kirchenstandort wurde bereits 1319 das erste Mal erwähnt, heute hat Kirchwerder wurde die größte Kirche in den Hamburger Vierlanden, dieser 77 Quadratkilometer großen Kulturlandschaft, einer der ältesten Deutschlands. Zudem zeugen auf dem Friedhof der Kirchwerder Kirche bis zu 500 Jahre alte Gräber aus Sandstein, den damals wohlhabende Vierländer Bauern aus Sachsen die Elbe hinunter flößen ließen, wurde, von deren Reichtum.

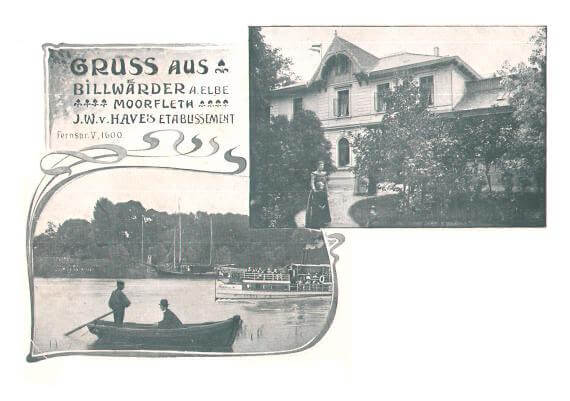

Das alles bleibt für mich an diesem Donnerstag im Dunklen, ebenso wie Billwerder, Moorfleet, Tatenberg, Spadenland, Ochsenwerder, fünf von acht Hamburger Stadtteilen, die hier zu einer Landschaft zusammengefasst und Marschlande genannt werden. Im Grunde ist das gesamte platte Land zwischen den Geestrücken am Rande des Elbe-Urstromtales Marschland. Angeschwemmte Schwebstoffe aus dem Flusswasser haben sich hier abgelagert, zunächst auf den Flussinseln (Werdern) im Elbe-Urstromtal, wo im 12. Jahrhundert die ersten Eindeichungen begannen. Später wurde die Flussmarsch der Elbe durch ein Entwässerungssystem aus Gräben, Pumpstationen und Sielen trockengehalten, so dass dort Grünland und Äcker angelegt werden konnten. Deren Fruchtbarkeit verdanken die Bewohner den Kleiböden. Das Wort kommt von Kleben, das Zeug bleibt nachhaltig an den Schuhen hängen und bröckelt dann Wochen später bevorzugt auf einen hellen Teppich … Im Prinzip ist Klei entwässerter Schlick und enthält die ehemaligen Schwebstoffe aus der Elbe. Mudda Elbe machts möglich:

Durch ihre „klebrigen“ Marschböden sind auch die Hamburger Marschlande (eine doppelreihige „Perlenkette“ von acht Hamburger Stadtteilen) ein ausnehmend gutes Gemüseanbaugebiet, Gemüseanbau in den Marschlanden 1974

Es gab Überlegungen, die Dove Elbe an der Tatenberger Schleuse zu öffnen und an das Tide-Geschehen der Norderelbe anzuschließen. Bei einem geplanten Tidenhub von etwa zwei Metern wäre die Dove Elbe zweimal täglich streckenweise trocken gefallen. Vorangetrieben wurden diese Planungen durch das 2016 gegründete Forum Tideelbe, das nach Ausgleichsmaßnahmen für Probleme sucht, die sich durch jahrzehntelange Wasserbaumaßnahmen in der Unterelbe ergeben haben, wie stark angestiegener Tidenhub, erhöhte Fließgeschwindigkeit und Sedimentablagerung im Hamburger Hafen. Es war umstritten, ob diese Öffnung der Doven Elbe unter Aspekten des Naturschutzes oder der Naherholung vorteilhaft gewirkt hätte oder nicht. Das entnehme ich Wikipedia.

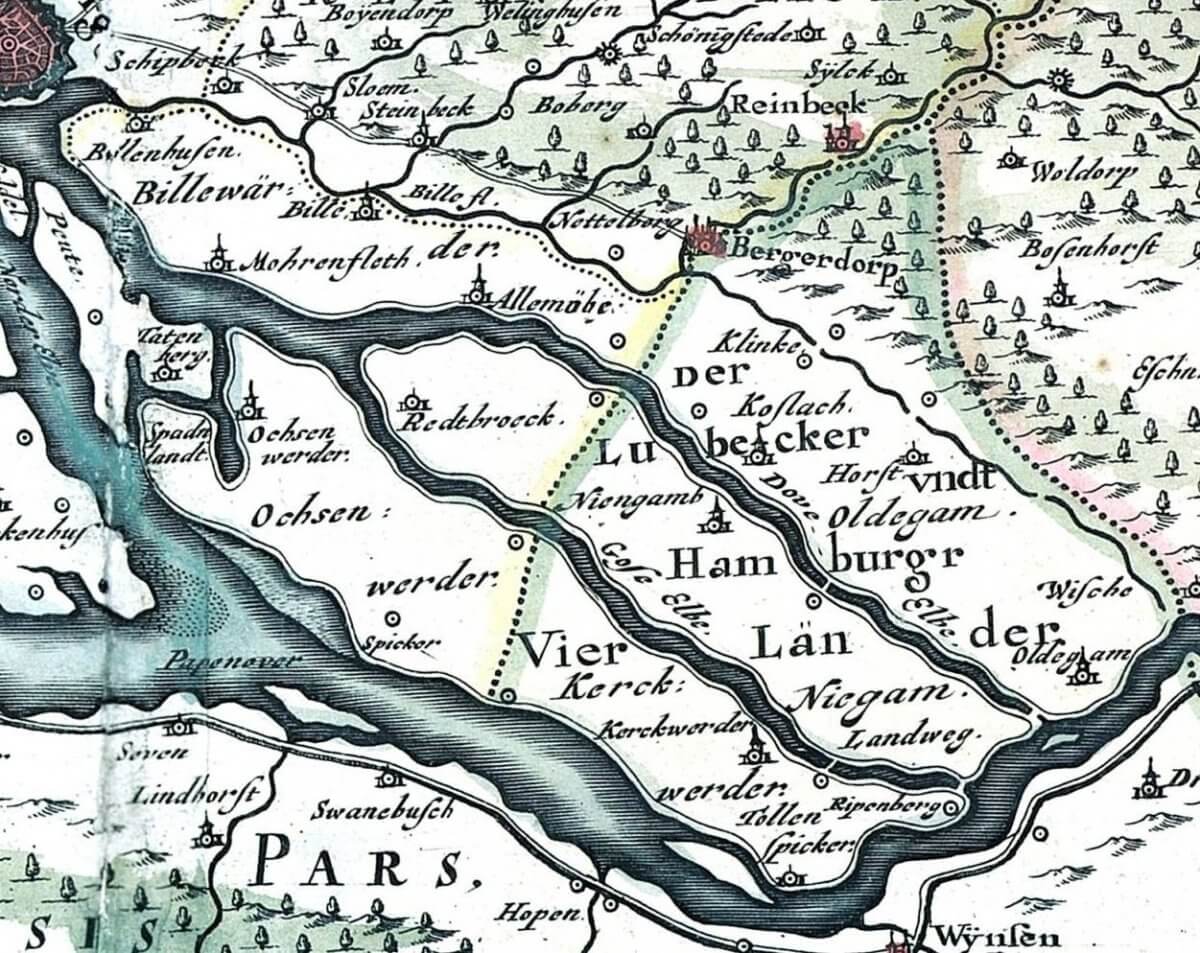

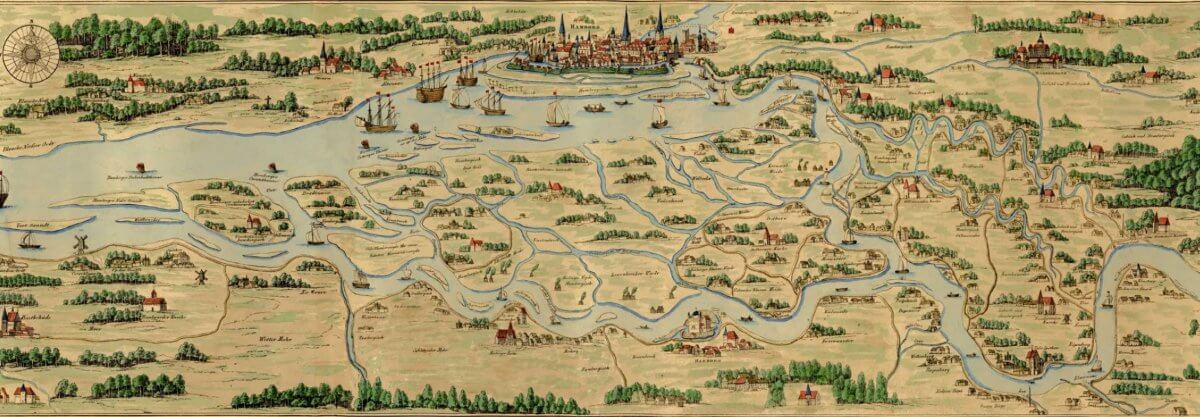

Die Dove-Elbe wurde, wie auf dieser Karte von 1650 zu sehen ist, ebenso wie die Gose Elbe, im 15. Jahrhundert von der Hauptelbe abgedämmt, um das Fahrwasser des Hafens zu verbessern. Seit 1579 gibt es an ihrem anderen Ende die Tatenberger Schleuse, Johannes Mejer

Meinen Beobachtungen – als alte Journalistin bestehe ich auf Augenschein – entnehme ich, dass vor allem Bootseigner, die ihre Yachten im Tatenberger Hafen liegen haben, protestierten. Und wurden gehört. Not in my shipyard? Es gibt doch bei der öffentlichen Durchsetzung von eher besitzorientierten Privatinteressen den englischen Slogan „Not in my backyard“ = nicht in meinem Hinteergarten, der lässt sich leicht abgewandelt (shipyard bedeutet Werft und nicht Hafen) auch auf den Protest der Bootseigner aus dem Tatenberger Yacht Club und auch den gegen die bestimmt ungemein atemluft- und umweltfreundliche vom Eisenbahnunternehmen AKN geplante Wiedererrichtung der Bahnstrecke Hamburg-Bergedorf-Geesthacht anwenden. Ist gut für die Luft, und schlecht für die örtlichen Anwohner*innen. Zurück nach Moorfleet, Bill- und Ochsenwerder

In Ochsenwerder betreibt die Gärtnerei Sannmann seit 200 Jahren Gemüseanbau, seit 1986 nach Demetermethodik. Das bedeutet vor allem reine Handarbeit, so auch in der Solidarischen Landwirtschaft Vierlande, die nun auf Pachtland bei Sannmann ökologisch Gemüse anbaut. Sehr lecker ist es! Koche gerade eine russische Kohlsuppe aus Möhren, Weißkohl, Sellerie, Kohlrabi von dort.

Wie kann eine bäuerliche, vielfältige Landwirtschaft erhalten bleiben, die gesunde, frische Nahrungsmittel erzeugt und außerdem die Natur- und Kulturlandschaft pflegt erhalten bleiben, „angesichts des globalen Super-Marktes“? Das fragt das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e.V. (https://solidarische-landwirtschaft.org) und schildert die Problemlage: „Personen, die in der Landwirtschaft arbeiten, sind im aktuellen System einem großen Druck ausgesetzt. Sie haben oft nur die Wahl, entweder die Natur oder sich selbst auszubeuten. Ihre Existenz hängt von Subventionen und (Welt-) Marktpreisen ab. Auf diese Faktoren haben sie keinen Einfluss und sehen sich gezwungen, über ihre persönliche Belastungsgrenze sowie über die der Natur, Böden, Gewässern und Tieren hinaus zu gehen oder aus der Landwirtschaft auszusteigen. Auch der ökologische Landbau ist von diesem Mechanismus nicht ausgenommen.“

Hingegen würden einer Solidarischen Landwirtschaft die Lebensmittel nicht mehr über den anonymen Markt vertrieben, sondern würden „in einen eigenen durchschaubaren Wirtschaftskreislauf, der von den Verbrauchenden mit organisiert und voll ausfinanziert wird“ fließen. Damit erhalte und fördere die Solidarische die regionale Landwirtschaft, mit ihrer innovativen Strategie, die gleichzeitig die Existenz der dort arbeitenden Menschen sicherstellt und einen essenziellen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leiste. „Die ganze Landwirtschaft – nicht das einzelne Lebensmittel – wird finanziert“ in diesem Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben oder Gärtnereien mit einer Gruppe privater Haushalte. Erzeugende und Verbrauchende, so erläutert das Netzwerk auf seiner Homepage, würden dabei eine Wirtschaftsgemeinschaft bilden, die sich auf Grundlage der geschätzten Jahreskosten der landwirtschaftlichen Erzeugung verpflichtet, im Voraus einen auskömmlichen Betrag an den Solawi-Betrieb zu zahlen. Hierdurch werde den Erzeugenden ermöglicht, sich unabhängig von Marktzwängen einer guten landwirtschaftlichen Praxis zu widmen, die Natur zu schützen und bedarfsorientiert zu wirtschaften.

Silvia Federici, politische Philosophin und Aktivistin, Autorin von „Die Welt wieder verzaubern“, 1984, Marta Jara

So ein Konzept, das auf Solidarität und Teilen basiert, ist für viele ungewohnt. Für Silvia Federici, Autorin des Bandes „Die Welt wieder verzaubern“, ist die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen ohne den Anspruch auf Privateigentum, das „Commoning“ die Grundlage dafür, wie Menschen seit Tausenden von Jahren ihr Leben auf diesem Planeten organisierten – und heute unverzichtbar, „wenn wir die Kontrolle über unsere Lebensmittelproduktion zurückgewinnen“ und unsere Umwelt wiederherstellen wollten – sozusagen auch heute unser einziger Zauberstab. Zudem seien solche Gärtnerei- und Landwirtschaftsgemeinschaften mehr als eine Quelle der Ernährungssicherheit: „Sie sind Zentren der Gesellschatlichkeit, der Produktion von Wissen sowie des kulturellen und generationenübergreifenden Austauschs.“

Falls ihr mitzaubern möchtet: Bei der SoLaWi Vierlande noch Anteile zu vergeben: https://app.solawi-vierlande.de/app/logistik-ag#/pg_waitinglist/new/public!

Über den Erhalt einer der ältesten deutschen Kulturlandschaften sowie ihrer Landwirtschaft, Gärtnerei, Pflanzen- und Tierwelt reden wir an diesem Donnerstag, es ist der dritte im Monat, der Jour fixe des Grünen Zirkels Vier- und Marschlande (http://gzvm.de), sprachen über die Veröffentlichung „Landwirtschaft weiterdenken – Einblicke und Weitblicke in den Kulturlandschaftswandel der Vier- und Marschlande“ von Anne Kittel und Antje Stokman. Stokman arbeitet als Professorin an der Hamburger Hafencity-Universität, ihr Fachgebiet ist Landschaftsarchitektur und -planung, Kittel ist Diplomingenieurin und war bei Stockmann als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Dem Fazit der Dokumentation ihrer zweijährigen gemeinsamen Lehr- und Forschungsarbeit über die Vier- und Marschlande entnehme ich eine Art Schulterschluss mit Federici: Nur wer es schaffe, „einen Mehrwert durch die Einbindung der Stadtgesellschaft zu generieren“,

beispielsweise durch unterschiedliche Beteiligungsformen beim Anbau von gärtnerischen Produkten, werde langfristig bestehen können. Und die „Kleinteiligkeit der Fluren“ in den Vier- und Marschlanden sollte nicht länger als Nachteil, sondern als Vorteil verstanden werden, um neue Formen des Anbaus und der Beteiligung zu ermöglichen.

Antje Stokman arbeitet an der Hamburger Hafencity-Universität, ihr Fachgebiet ist Landschaftsarchitektur und -planung. Im vergangenen Jahr wurde die Professorin für herausragende Lehre, innovative Lehrmethoden und neue Vermittlungskonzepte mit dem Lehrpreis der Stadt Hamburg ausgezeichnet. Foto: HCU

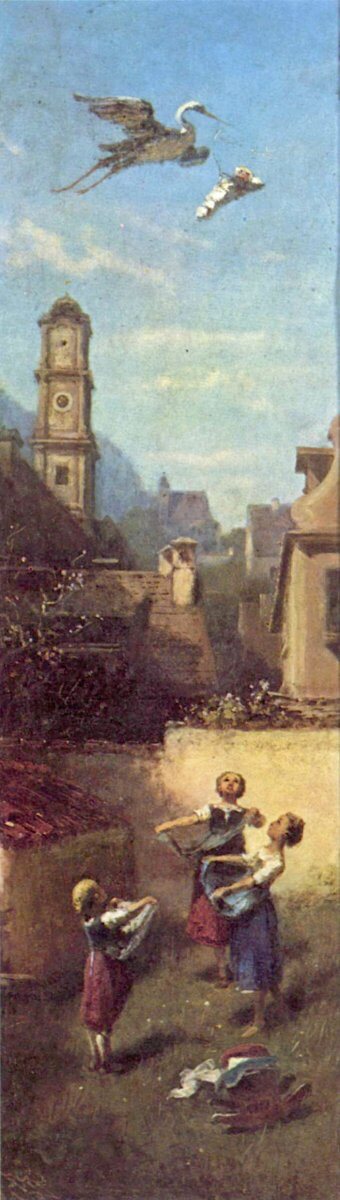

In unserem Grünen Zirkel ist natürlich auch der örtliche NABU vertreten, und so erfahren wir es am Donnerstag aus erster Hand: Die Störche sind da!

Das ist nicht selbstverständlich, der NABU Bergedorf verkündet, dass dank des des unermüdlichen Einsatzes Einsatzes von Storchenvater Jürgen Pelch fühlen die Störche sich offensichtlich wohlfühlen würden in der Hansestadt. 2014 hätten sie so viel Storchennachwuchs wie noch nie großgezogen. „Insgesamt zählte der NABU 29 Elternpaare und 73 Jungtiere. Das ist das beste Ergebnis seit 52 Jahren. Dennoch: Ein gravierendes Problem für die Tiere ist der voranschreitende Flächenfraß in Hamburg, der ihre Nahrungssuche und damit auch eine erfolgreiche Aufzucht erschwert. Um ihren Nachwuchs satt zu kriegen, benötigt jedes Storchenpaar feuchtes Grünland im Umfang von 26 Fußballfeldern in der Nähe seines Horstes.“ Die Umwandlung von Feuchtwiesen beispielsweise in Maisäcker zur Energiegewinnung setze den Tieren sehr zu. „Besonders wichtig für den Storchenbestand sind deshalb Pflegemaßnahmen zum Erhalt von Feuchtwiesen.“

Als Carl Spitzweg 1885 dieses Bild vom Klapperstorch malte, gab es noch allenthalben genug zu fressen für die Vögel.

Übernachtet habe ich im Eulennest. Es befindet sich im Hufnerhaus auf Hof Eggers in der Ohe. Und da ich das ja so gern habe, steigere ich mich jetzt mal in die Fachbegriffe hinein, zumal Hufnerhäuser, das ist für mich als Aktivistin und „Schützerin“ wichtig, zu den bedrohten Gebäuden gehören. Also ran an die Fachbegriffe: Ein/e Hufner*in (wer darüber spannend lesen möchte, wie es einer Hufnerin in den Vier- und Marschlanden im 16. Jahrhundert ergehen konnte, der/dem empfehle ich das Buch Marschlande von Jarka Kubsova!) ist eine Bäuerin oder ein Bauer, der oder die eine Hufe Land bewirtschaftet. Hufe, so wird die Hofstelle, die von Hufner oder Hufnerin bewirtschaftete Fläche sowie seine oder ihre Nutzungsrechte an der Allmende bezeichnet. Die Allmende (auch Gemeindegut, Gemeindeflur oder Gemeinweide genannt) ist eine Fläche, die als gemeinschaftliches Eigentum von der gesamten Bevölkerung benutzt werden darf.

Die Gose-Elbe, Reste des ehemaligen Hudewaldes und die prächtige Fassade des Haupt- oder Hufnerhauses, 1834 als niederdeutsches Fachhallenhaus erbaut und eines der größten in Norddeutschland

Und schon sind wir wieder bei den Commons: Der Begriff kommt vom lateinischen Wort communis, das gemein-, bzw. gemeinsam bedeutet, und bezeichnet Ressourcen wie Nahrung, Energiequellen, Land, die aus selbstorganisierten Prozessen des gemeinsamen bedürfnisorientierten Produzierens, Verwaltens, Pflegens und/oder Nutzens, dem Commoning, hervorgehen. Und so ein Commoning gab es wohl auf der Ohe. Die Allmende der drei historischen Ohehöfe war ein Hütewald, auch Hude- oder Hutewald genannt, ein Wald, der auch oder ausschließlich oder auch zur Viehhaltung genutzt wird. Im offenen Wald auf der Ohe weideten Pferde, Rinder und Schweine, er war geprägt von Stieleichen, Eschen und Erlen. Noch heute befinden sich auf dem Gelände von Hof Eggers 300- bis 400-jährige Solitäreichen. Altbauer Georg Eggers verweist auch auf das Elbholz auf dem Höhbeck, eine Geestinsel die sich bis zu 76 Meter über der niedersächsischen Elbtalaue erhebt. Im ehemaligen Hudewald dort seien noch elf Solitärbäume erhalten, Eichen und Ulmen im Alter von bis zu 600 Jahren.

Der Höhbeck auf der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1776: rechts außen ist ein wichtiger Ort meiner späten Jugend eingezeichnet: Pevestorf

Im oben eingezeichneten Pevestorf, nicht weit von den uralten Hudebäumen, betreibt die Universität Hamburg ihre Elbauenstation, wo es seit Jahrzehnten immer wieder zu vermehrter Vogelbeobachtung und Nachtfalterfang, Nächten ohne Schlaf und frühmorgendlichem Nachtigallenbelauschen kommt. Nur so als Anekdote, weil ich dies hier am in Köln so genannten Karnevalsfreitag schreibe: Pevestorf verfügt über eine Fasnachtsgemeinde mit Prinz, Prinzessin und Obernarr und zwei eigenen Liedern. Sein Hauptritual findet am ersten Wochenende des neuen Jahres statt.

Diese Hudeeichen stehen auf einer ehemaligen Allmende (Hude-/Hüte-/Hudewald) in Mecklenburg-Vorpommern, Ch. Pagenkopf

picknicke Freitag den 21. – 13:27 – Domäne Riepenburg/Vierlande/Bezirk Bergedorf/Hamburg –

Märzenbecher (Märzbecher, Märzglöckchen, Leucojum vernum, Frühlingsknotenblume – wegen des dicken Fruchtknotens über der Blüte) vorm Hufnerhaus auf der Ohe

Märzenbecher blühen nur an besonders günstigen Standorten schon im Februar. Günstig wird hier auf Hof Eggers der Mull unter der Laubdecke sein, die hier niemand wegbläst außer dem Wind. Mull bildet sich vor allem in Auwäldern und krautreichen Laubwäldern (unter Laubbäumen gedeihen im Gegensatz zur Fichtenmonokultur auch andere Pflanzen) und ist der beste Humus, den es gibt. Humus ist ja die organische Substanz des Bodens, alles, was von abgestorbenen Pflanzen und Bodentieren nach gründlicher Zersetzung übrig bleibt: Nahrung und Lebensraum für die nachfolgende Flora und Fauna. Die Märzenbecher habens gut auf Hof Eggers und können ihrerseits so früh im Jahr den ersten Wildbienen und Tagfaltern, die durch ihren veilchenartigen Duft angelockt werden, ihrerseits Nahrung bieten.

Der graue E-Esel kommt nicht weit, an der Südwestecke von Hof Eggers, neben dem Kirchwerder Marschbahndamm wollen erstmal die Erlenkätzchen bewundert werden (Erlen hatten wir schon ausführlich, siehe voriger Blog)

Ein Stück weiter westlich leuchten mir meine Lieblingsbäume, die Birken in der plötzlich richtig warmen Sonne. Ich fotografiere im Bruchwald am Kirchwerder Mühlendamm die Senken, die beim Aushub von Kleiboden, der sich dafür besonders gut eignet, für den Deichbau entstanden sind.

Das Riepenburger Vogelschutzgehölz kann eine nicht betreten, und das ist gut so. Es ist nämlich Fitis, Goldammer, Schwanzmeise, Spechten und anderen Vögeln vorbehalten, zum Beispiel den Laubsängern, die ihren bevorzugten Standort im Namen tragen. Einer von ihnen ist zudem nach seinem Gesang benannt: das erleichterte uns Biologieanfänger*innen bei Ausflügen in die waldreiche Umgebung des oben genannten und abgebildeten Pevestorf die Bestimmung sehr, denn der Zilpzalp Phylloscopus collybita, auch Weidenlaubsänger genannt, ist extrem unauffällig und bewegt sich farblich perfekt getarnt meist in der Deckung von Baum-, Strauch- oder Krautschicht, wie sich in Bruch- und Auwäldern sprießt, wenn der kleine Zugvogel vom Persischen Golf oder der Sahara zurückkehrt.

Optisch eher unaufflällige Sänger: links Phylloscopus collybita, Zilpzalp, auch Weidenlaubsänger genannt, rechts Phyllospopus trochilus, Fitis, Steve Garvie, Schottland

Damit nicht genug, als angehende Biolog*innen mussten wir auf die kleinsten Unterschiede achten, vor allem bei Zwillingsarten wie Zilzalp (oben links) und Fitis. Letzterer ist an einem etwas ausgeprägteren Oberaugenstreif zu erkennen, aber dafür muss eine ihn erstmal vor die Linse eines lichtstarken Fernrohres kriegen im Auwaldgrün. Bei unseren frühmorgendlichen Exkursionen in die Elbtalaue lernten wir vor allem das Lauschen. Der eine oben abgebildeten Laubsänger bringt seinen eher eintönigen, zweisilbigen Zilpzalp-Gesang hervor, der singt eine schwermütig abfallende Melodie, wie es beschrieben wird. Und wenn der Fitis ruft, dann ruft er „hu-it“.

So stellte Wilhelm v. Wright die Goldammer (Emberiza citrinella) dar.

Unauffällig und unscheinbar, das kann eine von der Goldammer nicht schreiben. Und ich erinnere mich noch genau an meine erste zitronengelbe Sichtung bei Pevestorf. Im Riepenburger Vogelschutzgehölz, dem ersten seiner Art in Deutschland, lässt im Februar erstmal nur der Specht von sich hören lässt, trommelnd.

Ich schwenke spontan gen Riepenburg ein. Vom Hauptdeich hat eine den Blick auf das Nachfolgegebäude der unten abgebildeten Burg, die Domäne Riepenburg. Sie gehört der Stadt, die es jahrelang nicht instandgesetzt hatte, als 2021 der Grüne Zirkel Vier- und Marschlande den Hamburger Senat unter anderem aufforderte, das Gutshaus zu erhalten und unter Schutz zu stellen. Der „dezent repräsentative“ – wie es in der Petition steht – Zweckbau aus dem 19. Jahrhundert steht nun unter Denkmalschutz. Die übrigen Forderungen der Petition, wie die, für die Domäne im Dialog mit der Bevölkerung ein Konzept zu entwickeln, hat die Stadt Hamburg bisher nicht erfüllt. Dabei eignet sich die Lage am Rande des Naturschutzgebietes Zollenspieker, zu dem auch das Vogelschutzgehölz gehört, am Riepenburger Brack; am Elbe-Radweg mit zwei eigenen Bushaltestellen (Linie 120 zum Hauptbahnhof und Linie 225 nach Bergedorf) perfekt für ein integriertes Zentrum für die vielen Themen direkt vor der Haustür.

Das Gutshaus der stadteigenen Domäne Riepenburg steht schon lange leer.

Wenn eine den richtigen Abzweiger erwischt, nicht weit von der Bushaltestelle, gelangt sie auf einen versteckten, nahezu verwunschenen, aber beschilderten Wanderweg.

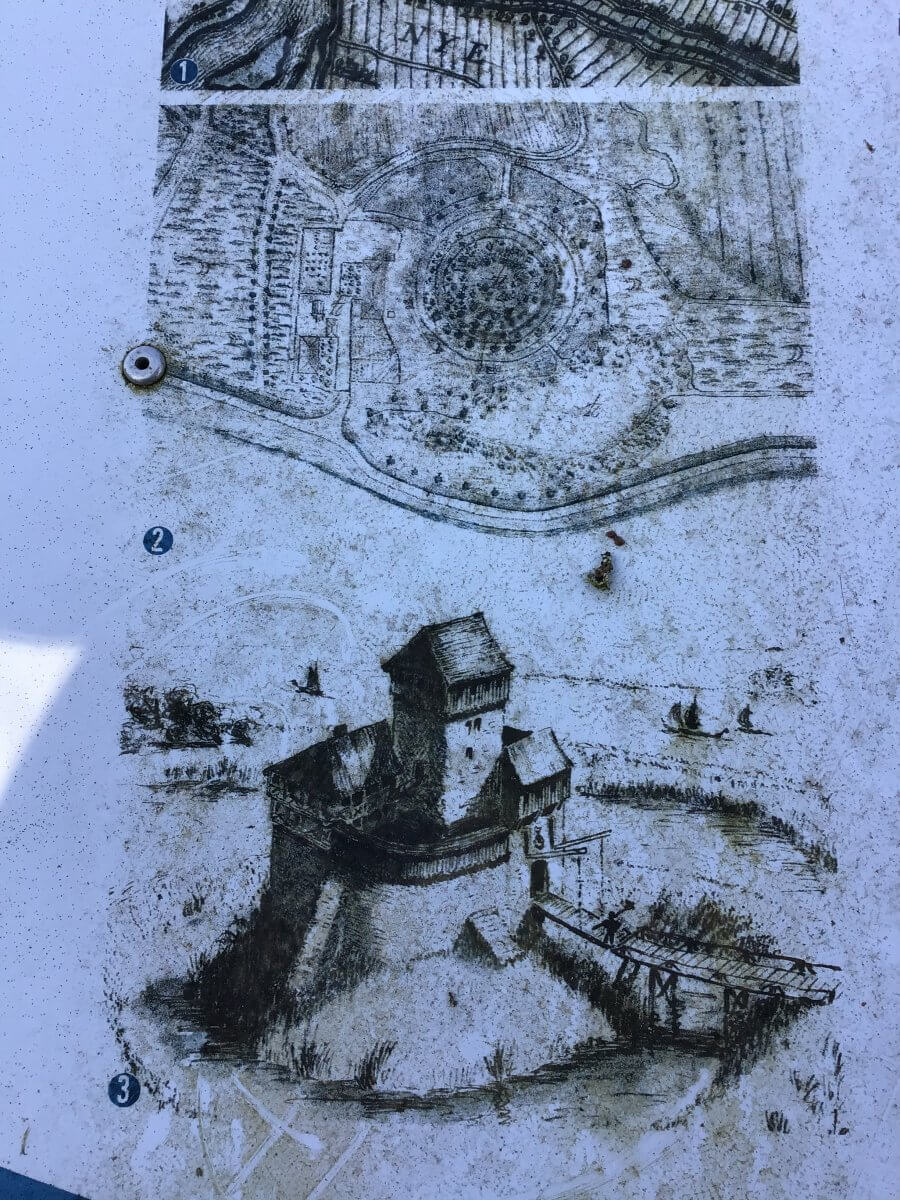

Wenn von einer Burg – wie dieser Turmhügelburg an der Elbe – weniger übrigbleibt als eine Ruine, sprechen Fachleute von einer abgegangenen Anlage. Diese Hinweistafel auf dem gut versteckten Wanderweg ist archäologisch betrachtet, noch nicht abgegangen, hat aber schon viel Patina angesetzt. Abbildung 2 zeigt die Befestigung der Riepenburg – ihre militärische Aufgabe war der Schutz der Zollstelle, im 15. Jahrhundert Toln Spieker, auch Tole Spieker, Tollenspieker oder Op´n Spieker genannt – im 18. Jahrhundert; Abbildung 3 den etwa ab 1250 auf einer Erdaufschüttung errichteten Turm.

Von der fast eingewachsenen Bank blickt eine auf 600 Jahre Agrargeschichte (lückenlos dokumentiert im Hamburger Staatsarchiv), ganz im Hintergrund ist bei genauem Hinstarren die Riepenburger Mühle zu erspähen.

Und ich erspähe und knabbere die ersten Frühlingskräuter:

Die glänzenden glatten rundlichen Blätter gehören zum ersten Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) dieses Jahres. Zu den Zeiten der ersten Ritterleut und Burgfrauen hätte sich jede*r drauf gestürzt, wo doch über den Winter ohne Importwaren und Tiefkühlkost die Vitamine recht knapp wurden.

Der Name des Krautes kommt von der Vitaminmangel-Krankheit Skorbut (Scharbock), gegen die die Blätter halfen. Aber Achtung: sie dürfen nur vor der Blüte gegessen werden, eine/r muss die Pflanze sicher erkennen, auch ohne gelbe glänzende Blüte!

Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)

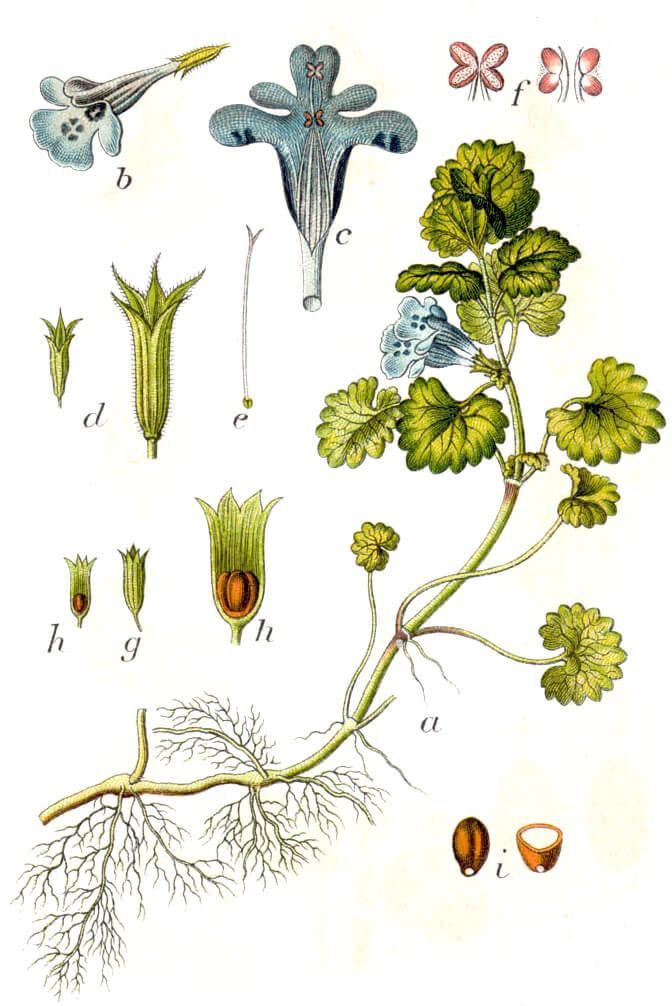

Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) gehört zu den Frühblühern, die vor dem Laubausbruch der Bäume, bevor deren Kronen ein Blätterdach bilden, blühen und von Licht und Wärme direkt überm Boden profitieren. Schon im Mai, Juni verschwindet dieses Kraut vom Erdboden und überdauert und sprießt mit der in den Wurzelknollen gespeicherten Energie. Auch Gundermann-Blättchen entdecke und knuspere ich auf der Riepenburg:

Gundermann oder Gundelrebe (Glechoma hederacea) gilt schon seit sehr alten Zeiten als hervorragende Gewürz-, Heil- und Zauberpflanze, wahrscheinlich zu Recht.

Die Wissenschaft kommt nicht hinterher. Forscher*innen fanden einen nicht genauer bekannten Bitterstoff im Gundermann. Bitterstoffe sind scheinbar nicht nur ausgesprochen appetitanregend und verdauungsfördernd, unser Körper ist auch jenseits des Magen-Darmtraktes mit Rezeptoren (Signalempfängern) für diese bitteren Pflanzeninhaltsstoffe ausgestattet. Bitterstoffrezeptoren in der Haut regen den Aufbau der Hautbarriere an. Außerdem zeigte es sich, dass andere Inhaltsstoffe dieser Pflanze Krebs ausbremsen. Gundermann ist im Gegensatz zum Scharbockskraut eine ausdauernde, wintergrüne Pflanze.

Gundermann, Gundelrebe (Glechoma hederacea), ein zauberhaftes Kraut!

Ich belebe beim Pflücken meine antibakterielle und entzündungshemmende Hautbarriere, lasse mir die die bitteren Blättchen appetitanregend auf der Zunge zergehen, mir den Rücken von der Sonne erwärmen und picknicke auf der einsamen Bank beim Riepenburger Brack. Da ertönen hoch über mir Schreie. Mein Herz jubelt, ich werfe den Kopf in den Nacken und erblicke im hohen blauen Himmel die Pfeilformation. Die Kraniche kommen!

Während die Kraniche noch vor wenigen Jahrzehnten erst im März in ihren Brutgebieten in Mitteleuropa eintrafen, kommen sie heutzutage schon im Februar. Gleich nach dem Mittagessen:)

Auf dem Riepenburger Brack entfalten derweil die Schwäne ihre Schönheit:

Sieht jetzt alles sehr friedlich aus am Riepenburger Brack. Entstanden sind die Bracks bei Deichbrüchen.

Deichbruch in Kirchwerder, Die Gartenlaube 1855

Beglückt und gestärkt steige ich wieder aufs Rad. Und komme nicht weit. Dieser Ausblick, wenn auch ein wenig grau, lässt mich innehalten. Vor mir liegt nämlich ein Süßwasserwatt, ein besonders kostbares Biotop. Die Grautöne stammen u.a. vom Elbschlick, der zum Teil frei liegt.

Jede Flut bringt Nährstoffe und düngt sozusagen die mikroskopisch kleinen Algen, von denen Ringelwürmer, kleine Krebse und Schnecken leben. Diese zahllosen Kleintiere sind hier im Außendeichsbereich des Naturschutzgebietes Zollenspieker ein üppiges Nahrungsangebot für Vögel wie Rotschenkel und Säbelschnäbler. Im Priel, dem natürlichen Wasserlauf im Watt gibt es Neunaugen, Steinbeißer und Schlammpeitzger. Nach meiner Gedenkminute für diesen ganz besonderen Lebensraum radle ich auf dem Kirchwerder Hauptdeich elbaufwärts.

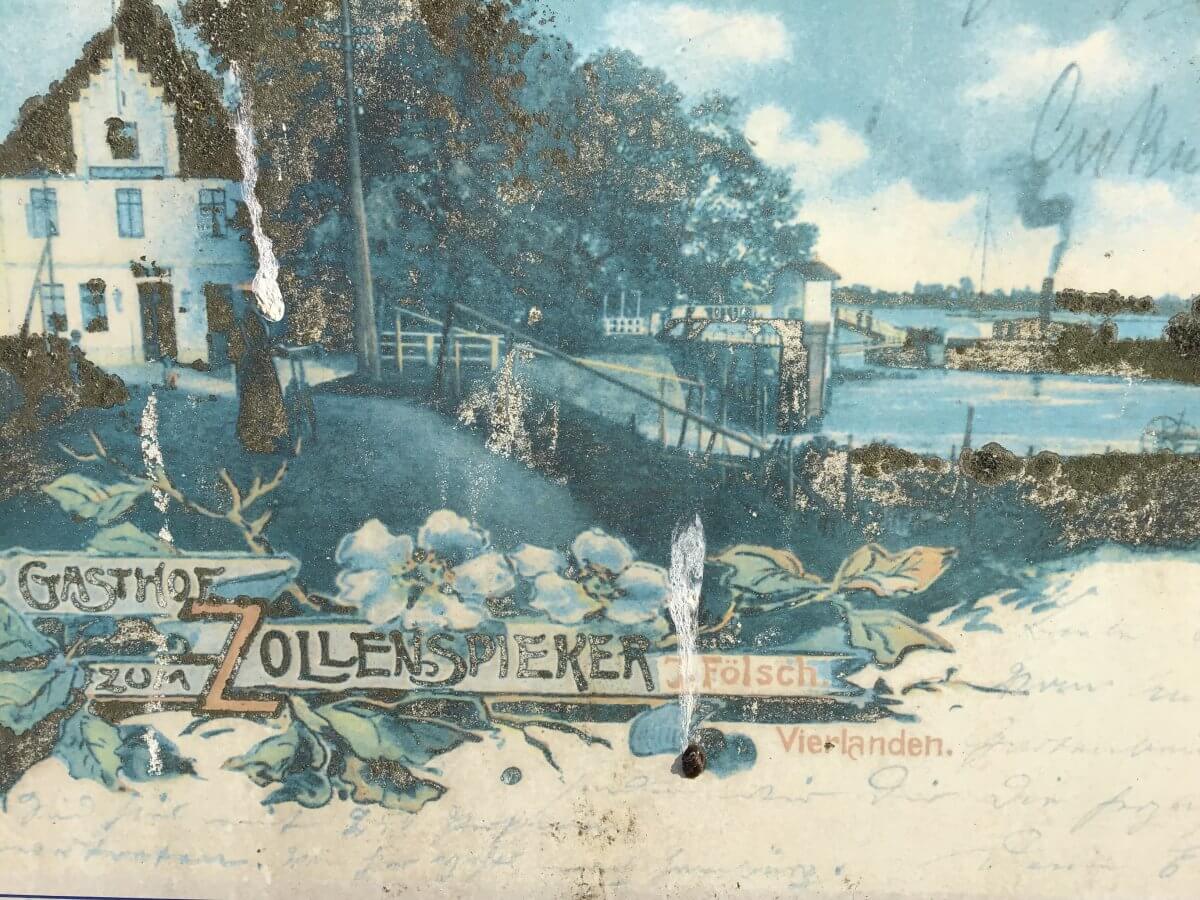

1870 wurde aus dem alten Zollspeicher (Toln Spieker) ein Gasthaus.

Rechts vom weißen Gasthaus liegt der Zollenspieker Hafen – hier bei Flut -, in dem ich an diesem immer wärmer werdenden Nachmittag bei Ebbe im Elbsand in der Sonne sitze. Damit hatte ich nicht gerechnet.

Die Grundmauern hinter mir sowie die Fährverbindung gehen auf das Jahr 1252 zurück, im ehemaligen Pegelhäuschen befindet sich heute das angeblich kleinste Restaurant der Welt.

Schaue den Binnenschiffen hinterher, mach mir so meine Notizen und danke Mudda Elbe.

Elbkarte von 1567, Tole Spieker rechts unten, Melchior Lorch