13. November 2024 – 5. Januar 2025

abhole Mittwoch den 13. – 15:17 – Kirchwerder Hausdeich/Vierlande/Bezirk Bergedorf/Hamburg –

vorher packe den karierten Koffer, den Rucksack, die Umhängetasche und nehme einen leeren Korb mit. Und schon kann ich voll propagandistisch, PR-mäßig und öffentlichkeitsarbeitend das Motto dieses Winterradlerinnen-Blogs einsetzen: „Die Welt wieder verzaubern“. Der Korb ist nämlich für Gemüse aus der Solidarischen Landwirtschaft Vierlande (www.solawi-vierlande.de). Diese SoLaWi war 2017 Hamburgs erste, die Vierlande östlich der Stadt Hamburg waren ehemals eigenständige Dörfer und der „Gemüsegarten“ der Städter. Solidarische Landwirtschaft bedeutet dort und andernorts den Zauber des Zusammenhaltens in guten und in schlechteren Zeiten. Dafür verwandeln wir Mitglieder aus der Innenstadt und den Vororten uns aus fordernden und mäkelnden Konsument*innen, die das ganze Jahr immer alles ganz fehlerfrei in der Tüte haben wollen, in Anteilseigner*innen, die wissen, wie der Hase auf dem Acker läuft und die Risiken gelassen und genießerisch mittragen.

Der karierte Koffer und seine Trägerin auf Hof Eggers in der Ohe (http://www.hof-eggers.de), Hamburg/Vierlande

Wir Solawistas finanzieren gemeinsam die Gemüsegärtnerei, unser Beitrag sichert die Finanzierung des Betriebes und den Lebensunterhalt der angestellten Gärtner*innen. Wir tragen Risiko und Verantwortung gemeinsam, egal, wie Leben und Landwirtschaft so spielen und sichern die vollständige Abnahme der Produkte, legen so oft wie möglich Hand an au dem Acker oder im Gewächshaus. Die Ernte wird unter uns aufgeteilt, wir holen sie in Depots ab. Das meine befindet sich am Kirchwerder Hausdeich. Kirchwerder ist heute Hamburgs südlichster Stadtteil.

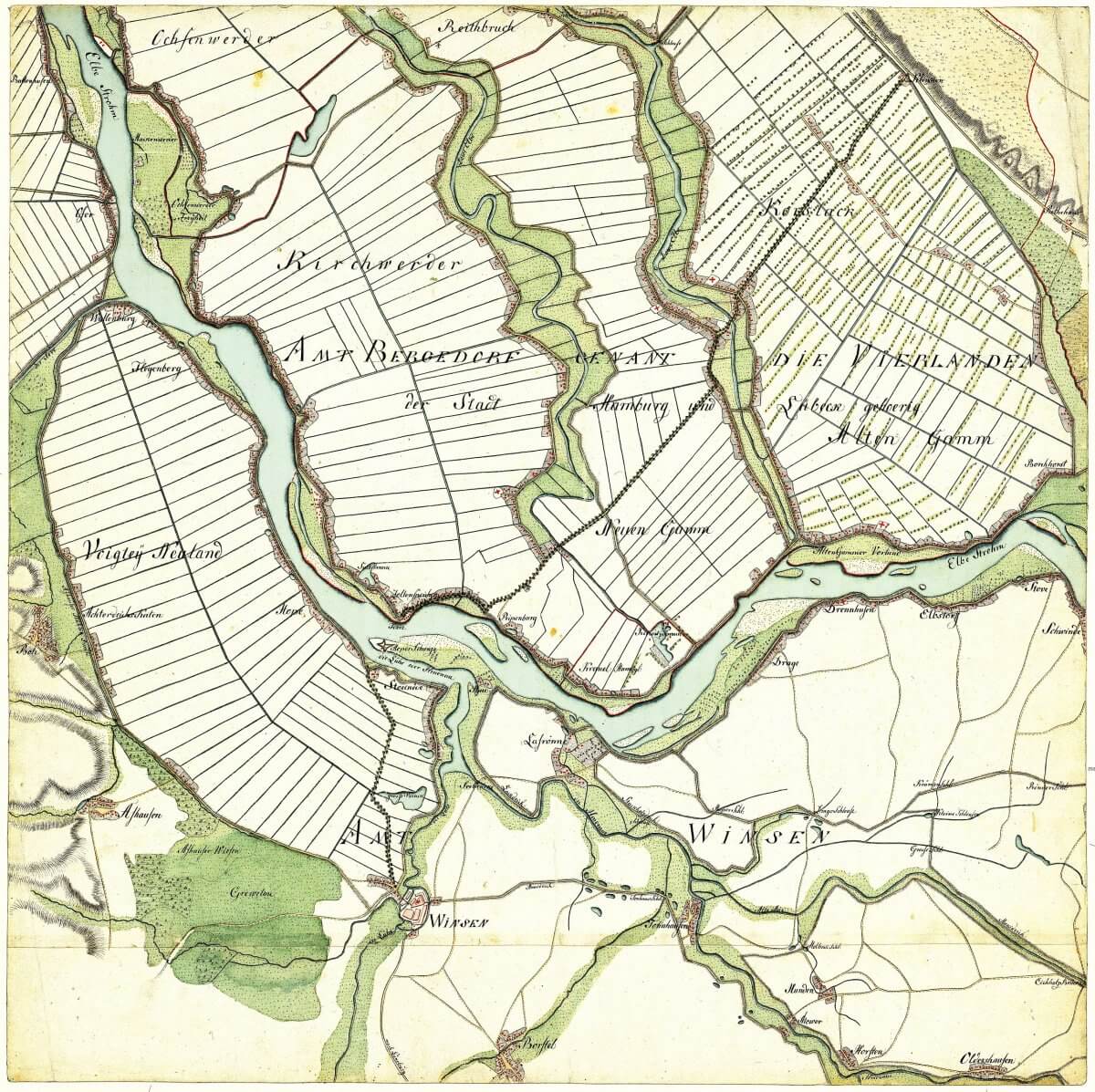

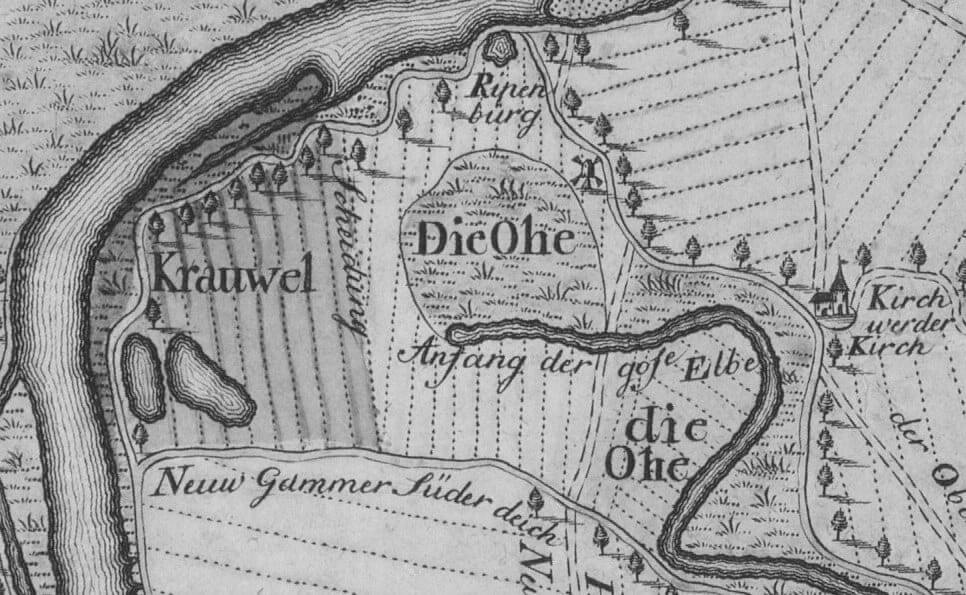

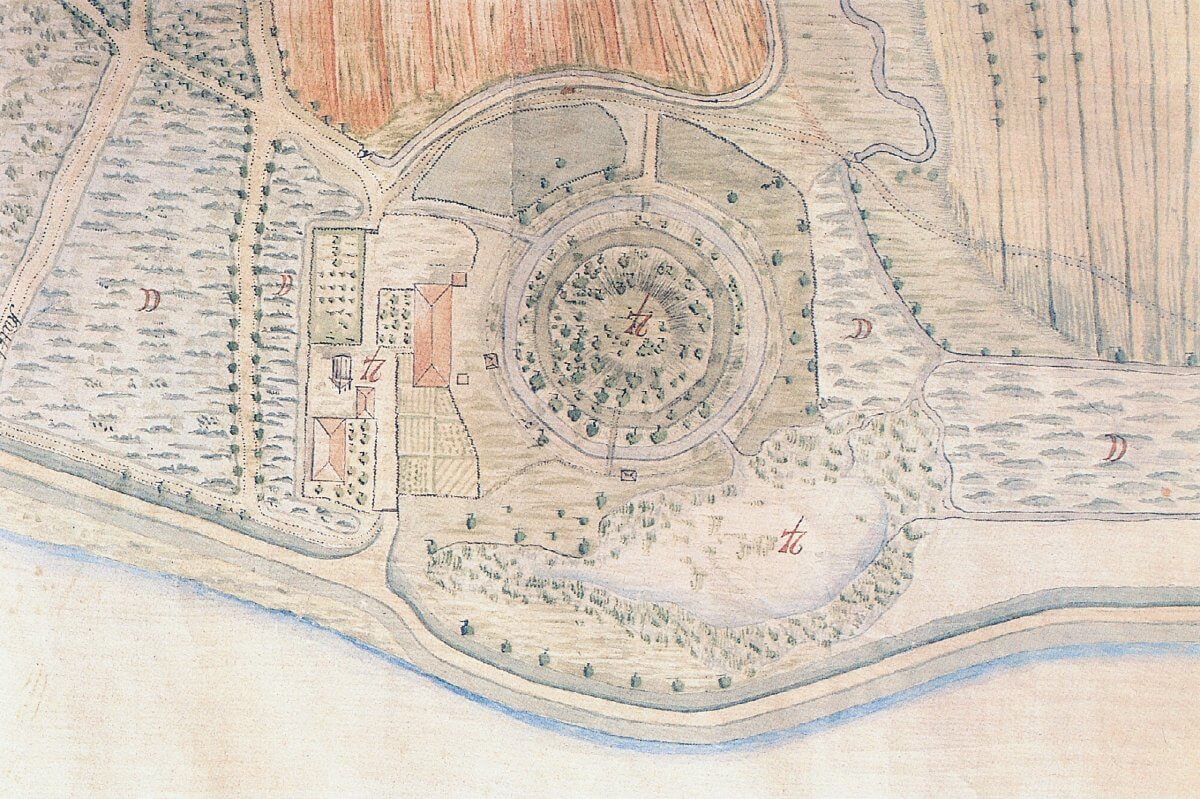

Die Vierlande um 1790, Gustav Adolf von Varendorf

Der gewundene Kirchwerder Hausdeich wurde im frühen Mittelalter errichtet, als man begann, die Sümpfe zwischen den unzähligen Flussarmen, Schwemmland aus Lockermaterialien (Sedimenten), die die Elbe nach kürzerem oder längerem Transport auf diesen flachen und fruchtbaren Landstrichen hinterlassen hat, die sich bis zum Sandrücken der Geest erstrecken, hinauf nach Bergedorf und Geesthacht, zu entwässern und einzudeichen. Er ist wie die anderen ersten Deiche waren nur etwa ein Drittel so hoch wie die heutigen Hauptdeiche, denn die Elbe war noch nicht ausgebaggert und eingezwängt wie heute. Bei beschaulichem Radeln sind dort zauberhafte Fachhallenhäuser zu bewundern. Die freien Bauern der Vierlande (Altengamme, Curslack, Kirchwerder und Neuengamme) errichteten an den Hausdeichen in Fachwerkbauweise Gebäude, die Wohnung, Stallraum und Erntelager unter einem Reetdach zusammenfassten, samt offener Feuerstelle, wie sie auf Hof Eggers bis heute besteht.

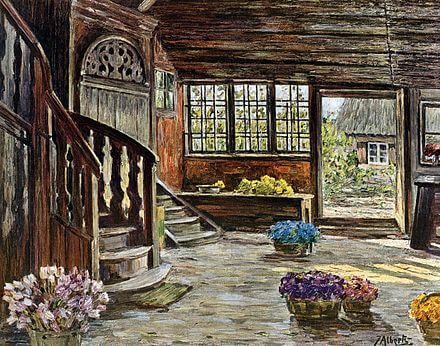

Wohnstallhäuser, auch Einhäuser oder niederdeutsche Fachhallenhäuser genannt, wie das unten abgebildete Haupthaus auf Eggers, wurden ab dem 13. Jahrhundert in den Vierlanden errichtet. Sie beherbergten Wohnung, Stall und Lager unter einem Dach.

Der Hufnerhof wurde 1548 erstmals urkundlich erwähnt und ist seit 1628 im Familienbesitz. Das Haupthaus wurde 1834 als großes Niederdeutsches Fachhallenhaus erbaut. In seiner Diele befindet sich noch die damals übliche offene Feuerstelle und auf dem langen Tisch liegt eine lange hausgemachte Leinendecke.

Wie unglaublich wohnlich! Diele aus Vierlanden, Jakob Alberts

Aus Kreisen des gewöhnlich gut unterrichteten Grünen Zirkels Vier- und Marschlande (http://gzvm.de, meiner unabhängigen Interessengemeinschaft von Bewohnern und Freunden der Vier- und Marschlande in Hamburg, die für Umwelt-, Klima- und Artenschutz steht und will, dass für den Erhalt von Landwirtschaft und Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande Flächenverbrauch und Landschaftsversiegelung wirksam beschränkt werden), erfuhr ich, dass einige solcher Hallenhäuser dort leerstünden, beileibe nicht nur solche in Privatbesitz, es seien auch Domänen der Stadt Hamburg darunter. Solche schönen und durablen – im Gegensatz zu manchen in meiner Lebzeit errichteten Klötze, die bereits wieder zusammengekloppt werden mussten, überstehen sie seit Jahrhunderten Wirtschaftskrisen, Stürme und Sturmfluten – Bauwerke wären doch ein idealer Wohnort – natürlich in engster Zusammenarbeit mit Denkmalschützer*innen! – für zeitgenössische Groß-Wohngemeinschaften. Es müsste nicht noch mehr fruchtbarer Marschboden versiegelt werden und es könnten die Vierlande wieder verzaubert werden. Dafür, für den Erhalt historischer Baukultur, machen Eggers und andere sich in der 1973 bei Bremen gegründeten Interessengemeinschaft Bauernhaus (http://igbauernhaus.de) stark. Zauberhaft!

Und ich finde in der Garage eines Nachkriegsbungalows am Kirchwerder Hausdeich, wo wir wunderbarerweise Gemüse aus der Soldarischen Landwirtschaft Vierlande deponieren dürfen, an diesem Novembertag regionales und saisonales Futter, kernigen Brokkoli, farbschönen Radicchio, bunten Mangold, einen Haufen Petersilie für drei Tage auf Hof Eggers, in diesem irre gemütlichen Nest unter uralten Balken, wohin ich es über den Kirchwerder Mühlendamm, die älteste Straße der Vierlande, per Bus und zu Fuß transportiere (bewege mich in meiner Stadt und anderswo nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Rad, manchmal auch per Schiff).

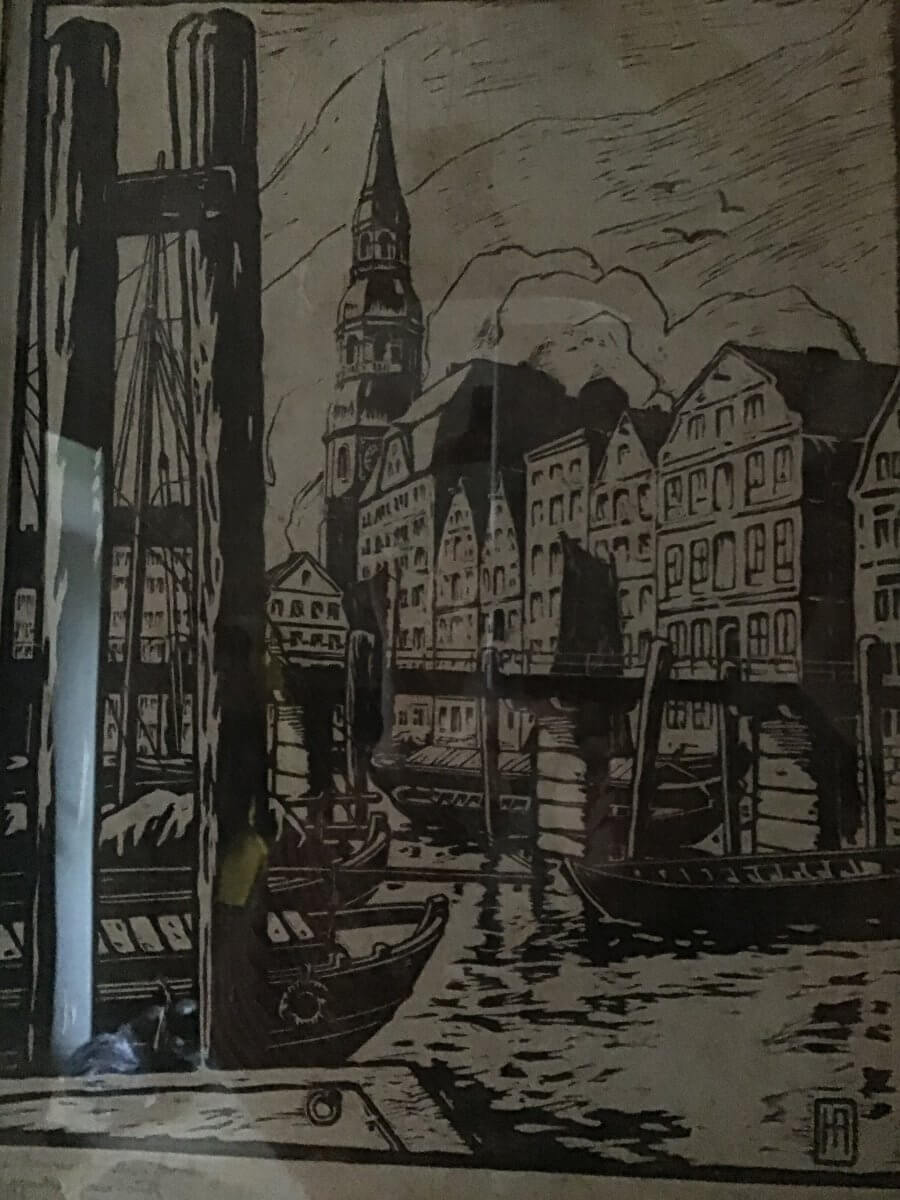

Dieses Bild hängt in unserer Ferienwohnung auf Hof Eggers. Es zeigt das Nikolaifleet in der Hamburger Innenstadt. Es war früher der Hauptmündungsarm der Alster in die Elbe. Fleet ist das niederdeutsche Wort für einen Wasserlauf und steht auch für die noch vorhandenen Wasserverbindungen in Hamburg und anderen norddeutschen Städten:

Die Hamburger Fleete – diese Topographie der Freien und Hanse Stadt Hamburg von F. H. Neddermeyer aus dem Jahr 1813 zeigt die damals noch offenen, teilweise künstlich angelegten Wasserwege – bildeten ein bedeutendes Verkehrsnetz, nach dem eine sich intensiv zurücksehnt angesichts der durch viel zu viele Fahrzeuge verstopften und verpesteten Straßen der Stadt, wo auch das Gemüse aus den Vier- und Marschlanden im Stau „vertrocknet“.

Am Nikolaifleet begann 1188 die Entwicklung des Hamburger Hafens. Bis ins 19. Jahrhundert wurden in der Hansestadt auf dem Wasserwege Waren umgeschlagen, wie die aus den Vier- und Marschlanden:

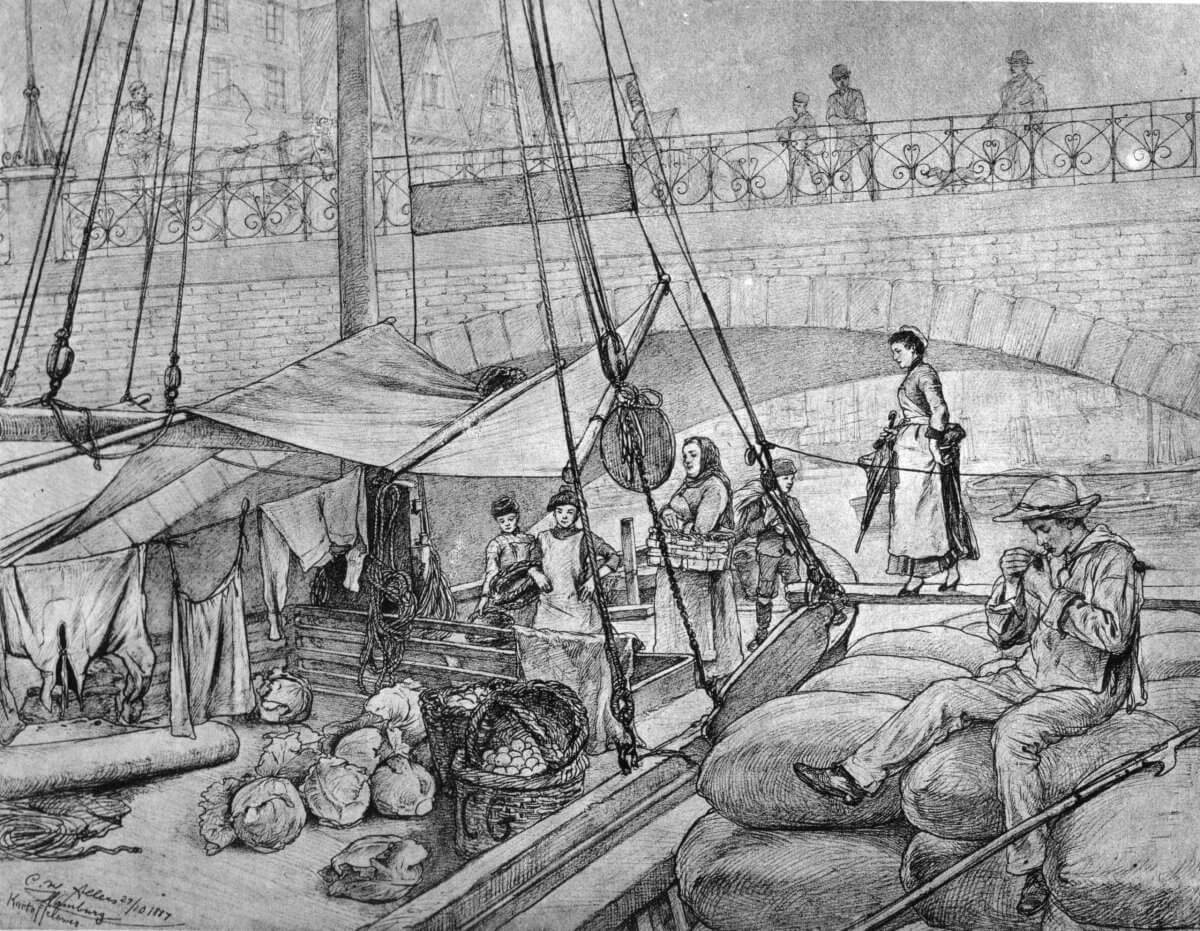

Gemüseverkauf in Hamburg, direkt vom Ewer, 1887, Christian Wilhelm Allers

Ewer wie der oben abgebildete waren auf der Niederelbe und ihren Nebenflüssen 700 Jahr lang Transportmittel Nummer eins. Durch den platten Boden, den geringen Tiefgang, waren sie perfekt für diese von Gezeiten beeinflussten Gewässer geeignet. Den Antrieb übernahmen Wind und Strömung: bei ablaufendem Wasser brachten die Bauern aus den Vierlanden ihre Produkte elbabwärts in die Hamburger Innenstadt, in deren Fleeten und Hafenbecken wurde der Ewer mit Holzstangen gestakt, bei Flut ging es zurück. Extrem nachhaltig, erfreulich und zukunftstauglich erscheint die Logistik unserer Vorfahren. Siehe auch: Der karierte Koffer fährt nach Holland – Teil 1. Die Amsterdamer fliegen schon mal vor – schließlich kamen die Ewer im 14. Jahrhundert aus dem friesisch-holländischen Raum an die Niederelbe – in Sachen regionalem und weltweitem Warentransport unter Segeln (http://www.kaapcargo.com; http://www.fairwindscollective.org).

Milchewer unter vollen Segeln auf der Niederelbe, 1839, C.F.Meyer

Ziel des Milchewers könnte der Meßberg gewesen sein. Dieser Handelsplatz an Hamburgs Hafenkante ist seit dem 15. Jahrhundert belegt, eine Deutung des Namens bezieht sich aufs Getreide, das dort „abgemessen“, also gewogen und verzollt wurde. Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Meßberg vor allem von den Bauern aus den Vier- und Marschlanden als Marktplatz für ihre landwirtschaftlichen Produkte genutzt. Sie verkauften dort Milch, Butter, Eier und Käse, Gemüse, Obst und Blumen. Auf den Ewern unten sind die genialen Gemüsekörbe zu erkennen:

Markttreiben am Meßberg um 1910

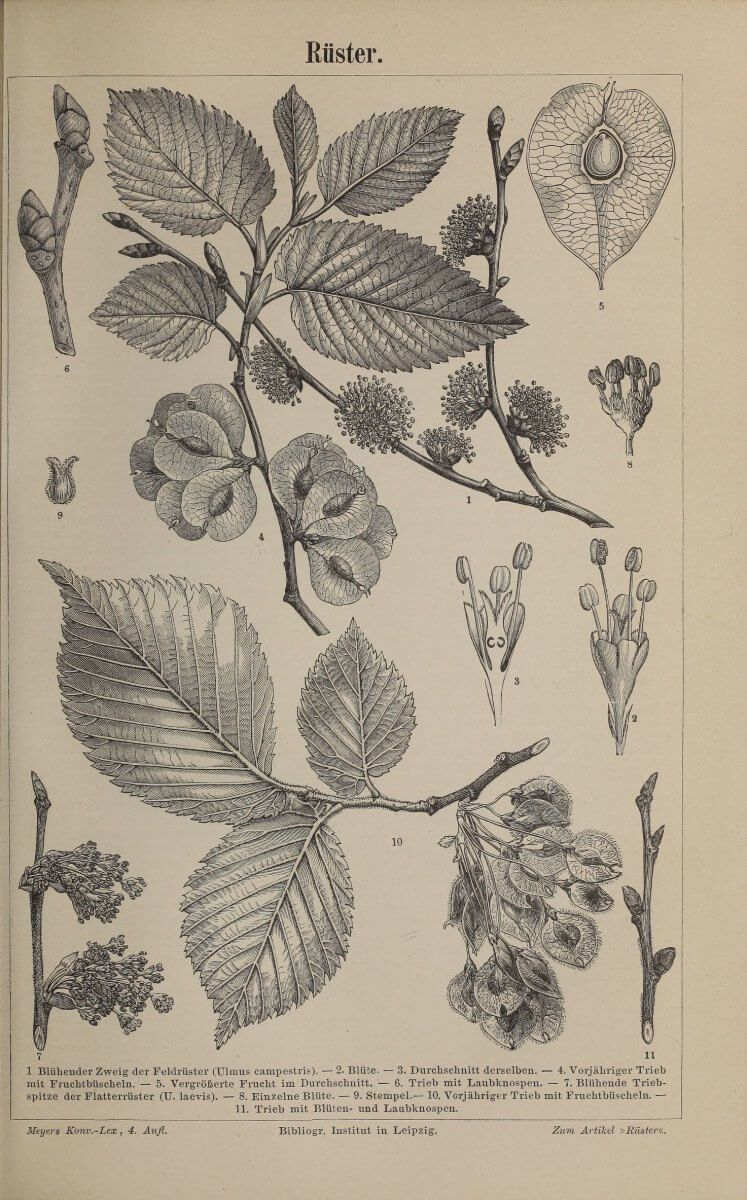

Die Bauern von der Ohe dürften mit die ersten gewesen sein, die zur Ernährung der Menschen stromabwärts beitrugen. Das Flurwort Ohe bezeichnet ein höher gelegenes, bewaldetes Gebiet. Ein anschauliches Bild, wie der Wald in der Ohe zwischen 1100 und 1200 ausgesehen haben mag, könne man sich annähernd im Elbholz am Höhbeck machen, schreibt Eggers. Dort stünden noch elf Solitäreichen und Flatterulmen mit einem Alter von bis zu 600 Jahren. „Unsere Ohe wird ein offener Hüte- und Hudewald gewesen sein – für Pferde und Rinder und im Herbst zur Feistung der Schweine.“

Feld- (oben) und Flatterulme (unten), Ulmen werden bis zu 30 Metern hoch, das sind die Baumriesen, die im Hudewald auf der Ohe standen und heute noch im Elbholz am Höhbeck in der Niedersächsischen Elbtalaue zu bewundern sind.

Die Ohe lag bis 1924 im Deichvorland – Dove- und Goseelbe waren noch nicht abgedämmt – und wurde bei Sturmfluten überschwemmt.

1377 wurde die Familie Eggers in Beziehung zur Ohe zum ersten Mal erwähnt: Clawes und Hennecke Eghardes traten auf den Plan. Die fünfteilige Hofanlage wurde 1535 bis 1840 errichtet.

1967 entschied Georg Eggers, damals frisch ausgebildeter Jungbauer, dort Mähdrusch – das ist gleichzeitiges Ernten und Dreschen von Getreide, wie es nur mit dem Mähdrescher möglich ist – zu betreiben und flächenunabhängige Schweinehaltung. Bei dieser Art von Haltung können auf einem Hof mehr Schweine aufgezogen werden, als dieser an Futter, aber auch an „Gülleverwertung“ hergibt. Heute wird Hof Eggers ökologisch bewirtschaftet, das heißt es werden dort flächengebunden nur so viele Nutztiere gehalten, dass mit der vorhandenen Nutzfläche die Kreisläufe geschlossen werden können.

Hof Eggers in der Ohe, zu Zeiten, in denen Georg Eggers noch seiner Leidenschaft fürs Kutschieren mit Pferd und Wagen frönen konnte

Seit 1991 wird Hof Eggers nach den Richtlinien des Naturlandverbandes bewirtschaftet. Sein Umdenkprozess in Richtung auf diese „ganzheitliche Wirtschaftsform“ habe schon ein Jahrzehnt vorher begonnen, schreibt Georg Eggers in „Zwischen Karrenpflug und Notebook – Erinnerungen, Gedanken und Gefühle“. In den 1980er-Jahren seien bei ihm Bedenken aufgekommen, ob er mit der eingeschlagenen Richtung auf dem richtigen Weg sei. Um zu verdeutlichen, welcher Geist damals in der zunehmend industrialisierten Landwirtschaft und deren Umfeld, bei Beratern, Wissenschaftlern und Agrarökonomen, herrschte, zitiert Eggers einige von deren Aussagen: „Ja, wenn du in Zukunft nicht wenigstens 100 Milchkühe hältst, die im Durchschnitt 10.000 Liter Milch pro Kuh geben, mach deine Bude dicht“, bekam er zu hören oder: „Wenn du nicht 100 Doppelzentner (10.000 Kilogramm) Weizen vom Hektar erntest, erschießt du dich am besten“, und schreibt, dass, um dieses Ergebnis bei der Getreideernte zu erreichen, „massiv Chemie und synthetischer Düngeraufwand“ betrieben werden müsse, „ohne Rücksicht auf die Natur und Mitlebewesen“.

Zurück zu den Schweinen. Da empfahl ihm ein Berater: „Mit 18 Ferkeln pro Sau und Jahr kommst du in Zukunft nicht mehr zurecht, das müssen schon 24 Ferkel sein. Das geht so: die Ferkel nimmst du mit einer Woche von der Sau ab und setzt sie in eine Art Brutkasten und fütterst sie mit einem Spezialfutter. Dann kannst du die Sau nach sechs Tagen wieder zum Eber bringen und hast dann zweieinhalb Würfe pro Jahr.“ In dieser Haltung drücke sich das übertriebene Effizienzdenken des Industriezeitalters aus, schreibt der belesene und nachdenkliche Landwirt. Dieses sei verbunden mit der verstärkten Zulieferung von Betriebsmitteln durch Konzerne, bis hin zu Abhängigkeiten.

Die Hofeiche hat schon viel Handel und Wandel erlebt. Christines Hofladen, benannt nach Christine Eggers, die ihn in Gang brachte und fast 20 Jahre lang führte, zur Linken, entstand Anfang der 1990er. Recht klein neben dem Baumriesen ist Marlene zu sehen, die „ihrem“ Wandelgut in West Mecklenburg-Vorpommern zustrebt, vorbei am Backhaus.

Das Backhaus auf Hof Eggers. Hier veranstaltet der Freundeskreis Hof Eggers e.V. ab dem 9. März bis zum 12. Oktober an jedem 2. Sonntag des Monats Backtage. Die Brote sind gegen 11:30 Uhr fertig und gehen weg wie …:)

Das Backhaus wurde 2003 – 2006 vom Freundeskreis Hof Eggers errichtet. Diese Baumaßnahme nach dem Vereinsmotto „Altes bewahren – Neues entwickeln“ hat bewiesen, dass Menschen mit vereinten Kräften ganze Häuser versetzen können. Vereinsmitglieder haben, wenn sie etwas nicht selber machen konnten, unterstützt von einheimischen Handwerker*innen, ein Fachwerkhaus erworben und hier wieder aufgebaut. Und wenn an Backtagen das große Feuer im uralten Ofen lodert, ist die Welt schon wieder ein wenig verzaubert.

Anstatt sich nach den oben genannten „guten Ratschlägen“ zu richten, untersuchte Eggers in Zusammenarbeit mit der damals gerade gegründeten Hamburger Umweltbehörde, wie sich im Ackerbau auf den schweren Marschböden das Beikraut ohne Anwendung von Chemikalien in Schach halten lässt. Das gelang. Und im Jahr 1988 begannen Eggers und seine Leute ohne chemischen Pflanzenschutz und ohne synthetischen Dünger Aurora Urweizen anzubauen. Auch Hafer wurde nun auf Hof Eggers gesät, und an die Kölln-Flocken-Werke in Elmshorn verkauft.

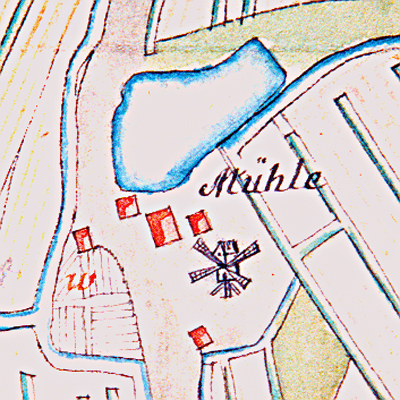

Wie sich an der benachbarten Riepenburger Mühle unschwer erkennen lässt, wurde auf beziehungsweise in der Ohe schon in alten Zeiten Getreide angebaut. In sehr alten Zeiten, der Mühlenstandort wurde im Jahr 1318 erstmalig erwähnt und zählt zu den ältesten in Deutschland.

Die 1828 dort erbaute Kornwindmühle ist Hamburgs größte und älteste und eine der letzten ihrer Art im Lande, die regelmäßig mit Wind arbeiten.

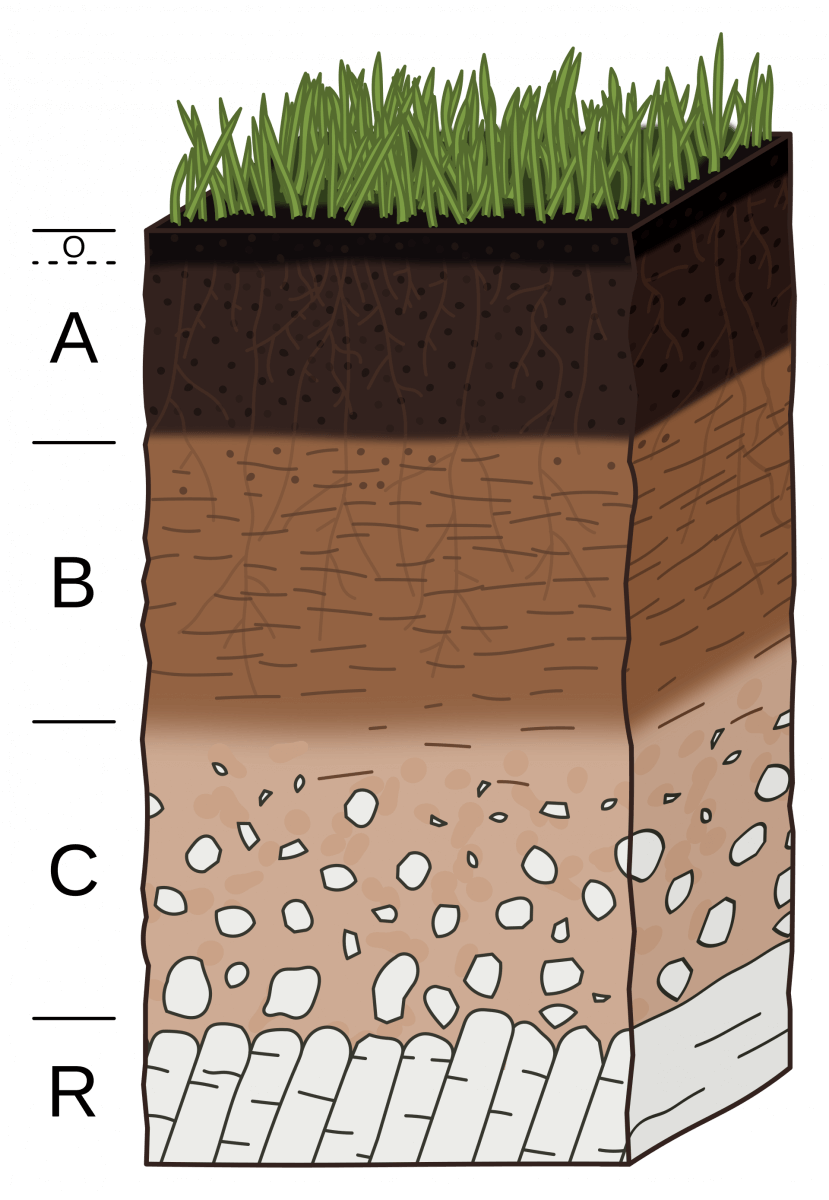

Ab 1989 baute Eggers eine Mutterkuhherde auf, zwei Jahre später trat er dem Naturlandverband bei und stellte den gesamten Hof auf ökologischen Landbau um. Jenseits von Kraftfutter, Kreisläufe schließend und Humus aufbauend, wurde Kleegras gesät, ein Gemenge aus verschiedenen Gras- und Kleesorten. Die mit dem Klee in Symbiose lebenden Knöllchenbakterien binden Luftstickstoff auch als Dünger für nachfolgende Aussaaten, das Gras stabilisiert durch seine intensive, feine Verwurzelung den Dauerhumus im Boden, unsere Lebensgrundlage, um es mal hinreichend dramatisch auszudrücken in Zeiten von fortschreitender Mutterbodenvernichtung. Auf Hof Eggers wird nun also seit mehr als 30 Jahren humushaltiger Mutterboden aufgebaut und erhalten, ein echter Segen für Pflanzen, Tiere, Menschen. Aus dieser segensreichen Haltung heraus schreibt Eggers über „die vielen, vielen Mitlebewesen in Hof und Feld“, wovon der größte Teil – wie die Bodenlebewesen in gesunder Ackerkrume – nur unter dem Mikroskop erkennbar sei. In der Zunahme des biophilen Bewusstseins sieht er eine Hoffnung für eine lebenswerte Zukunft auf der Erde. Me too:)

Hier wächst noch Gras – im Gegensatz zur immer größer werdenden Fläche in Deutschland, auf der der humushaltige Mutterboden/Oberboden (A), bei Bauern die Ackerkrume genannt, von den meisten Menschen nicht wahrgenommen, vernichtet worden ist: so ist zum Beispiel Mais, aus dem das Kraftfutter für die heute herkömmliche Rindermast hergestellt wird, ein echter Humuszehrer und laugt die für Fruchtbarkeit sorgenden organischen Substanzen sogar im fetten, einst von Elbsedimenten „gefütterten“ Marschboden der Vierlande aus; auch bei der Versiegelung des Bodens für den Bau von Straßen, Einkaufszentren, später leerstehenden Bürokomplexen etc. wird täglich Mutterboden vernichtet; ebenfalls beim Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft. Tomás Kebert & niemoto.org

Die Sauenhaltung erfolgte auf Hof Eggers ab 1991 entsprechend der Regeln für die ökologische Landwirtschaft flächengebunden, und es gab keine „Güllewirtschaft“. Die Schweinebuchten innen und außen wurden ausgemistet und auf dem Hofplatz prangte ein Dunghaufen nach traditioneller Art, der entsprechend gepflegt werden musste. Zur Angler-Sattel-Sau Herta kamen andere bedrohte Tierrassen wie die Moorschnucken und die Ramelsloher Hühner.

Den Ramelslohern, einer 1870 im Dorf Ramelsloh bei Hamburg (aus Vierländer Landhuhn, Spanier, Andalusier und Cochin) gezüchteten, heute extrem gefährdeten Hühnerrasse, hat jemand, so glaube ich, die ich wenig Ahnung von Hühnern habe, auf Hof Eggers ein Denkmal gesetzt, denn sie werden dort heute nicht mehr gehalten. Oder doch? Belehrt mich bloß!

Im Jahr 2001 wurde Eggers vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung aufgefordert, sich mit seinem Betrieb als Vorzeigehof für den ökologischen Landbau zu bewerben, seit 2002 ist der Hof in diesem schönen Sinne Demonstrationsbetrieb. Seit 2012 ist Henning Beeken Landwirt und Unternehmer auf Hof Eggers in der Ohe. Beim letzten Hoffest habe ich auf einer spannenden Führung von ihm eindrücklich erfahren, wie gut es den Rindern dort geht, zumal sie ja, wie Beeken nebenbei erwähnt, keine Körnerfresser sind und die Kleegras-Silage als Winterfutter ihnen weitaus besser bekommt als Maismast. Auch andere Kreisläufe sind nun auf der Ohe geschlossen, zum Beispiel wird ausschließlich mit Holzhackschnitzeln von den Knicks der Ohe geheizt. Wir haben es zwar nicht bruttig heiß, aber sehr muckelig im Eulennest.

abfahre Freitag den 15. – 12:00 – Hof Eggers in der Ohe/Kirchwerder/Vierlande/Bezirk Bergedorf/Hamburg –

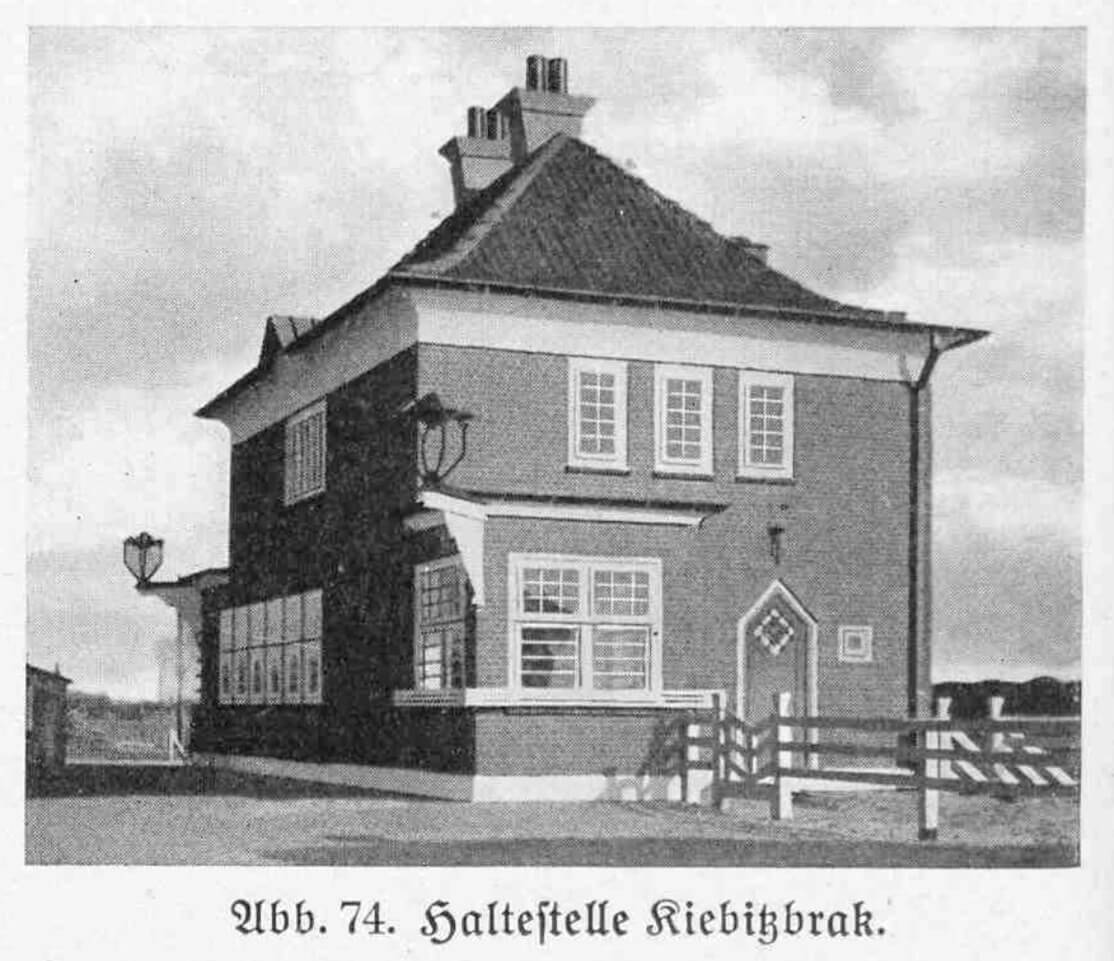

jetzt geht es mit dem Rad weiter, der karierte Koffer klemmt auf dem Gemüsekorb. Ich radle den Kirchwerder Mühlendamm ein Stück gen Elbe hinunter, an der Riepenburger Mühle vorbei, zum Kirchwerder Marschbahndamm. Hier verkehrte von 1928 bis 1952 eine Kleinbahn für Personen- und Güterverkehr. Übriggeblieben sind die Bahnhöfe:

Das Kiebitzbrack ist ein Naturschutzgebiet. Bracks sind bei früheren Sturmfluten und Deichbrüchen entstandene Gewässer mit einer exquisiten Flora und Fauna. In der wunderschönen (darf ich schreiben, war ja nur für den Text zuständig) Broschüre der Hamburger Umweltbehörde, „Naturschätze in Hamburg – Gesetzlich geschützte Biotiope“ schrieb ich 2001: „Das Elbwasser strömte mit so hoher Geschwindigkeit herein, dass das dahinter liegende Land durch die Strudel des Hochwassers ausgehöhlt wurde. So entstanden steile Ufer. Viele Bracks zeichnen sich durch einen erstaunlichen Fischreichtum aus. Zum Teil sind ursprünglich typische Elbfische eingespült worden und haben seit Jahrhunderten überlebt.“ So ein Gewässer bietet auch der im Bestand gefährdeten Ringelnatter Lebensraum und besitzt große Bedeutung als Refugium für Fischarten wie Steinbeißer und Schlammpeitzger – und eine artenreiche und seltene Schneckenfauna. Und siehe da, da kommt doch glatt mein Fundstück aus Neuengamme gleich um die Ecke zur plötzlichen Geltung, die Große Teichmuschel (Anadonta cygnea):

Die Große Teichmuschel (Anadonta cygnea), auch Weiher-Muschel oder Schwanenmuschel genannt, lebt als Bodentier am Grund von stehenden, sauberen Süßgewässern. Sie ist durch zunehmende Gewässerverschmutzung gefährdet und steht daher unter Schutz. Diese Schalen hinterließ ein tauchendes Raubtier welcher Art auch immer am Entwässerungsgraben neben unserer Wiese in Neuengamme, was mich riesig freut, wie ich mich über jedes naturnahe einigermaßen saubere Gewässer freue!

Auch in den Bracks kommt die Große Teichmuschel vor, wenn sie nicht durch eng heranreichende Gärten oder Gärtnereien, Äcker, Obstbau, Baumschulen oder häusliche Abwässer überdüngt und verschmutzt werden. Sie bildet eine besondere Lebensgemeinschaft mit dem Bitterling. Der Fisch legt seine Eier in den Kiemenraum der Muschel, die Larven der Muschel wiederum dringen in die Haut von Fischen wie dem Bitterling ein, ernähren sich von deren Gewebe und fallen nach einiger Zeit der Entwicklung als kleine Muscheln wieder ab.

Als nächstes durchquere ich an diesem überraschend sonnigen Nachmittag das Naturschutzgebiet Borghorster Elbwiesen mit dem Borghorster Brack. Es gehört zu den besonders wertvollen Bracks in der Hamburger Elbtal-Niederung, der Röhrichtgürtel aus Schilf und Seggen dient gefährdeten Vogelarten wie Rohrweihe und Zwergrohrdommel als Brutgebiet. Zu diesem Naturschutzgebiet gehört auch eines der sehr seltenen Süßwasserwattgebiete. Hier fällt bei Ebbe der Gewässerboden der Elbe, mit Ausnahme der Priele, trocken. In den letzten 100 Jahren sind viele dieser als Kinderstube für Fische, als Rastplatz für Vögel und auch sonst lebensnotwendigen Gebiete zerstört worden, durch den Bau von Flugzeugfabriken, Deichen u.a.

Ich biege in den Altengammer Hauptdeich und brause durch die Besenhorster Elbsandberge Richtung Norden. Es duftet nach Kiefern, Dünen, Sandrasen und Silbergrasfluren bekomme ich vom Sattel aus nicht zu sehen, aber es ist schön zu wissen, dass sie da sind, samt Mauerpfeffer, Fetthenne und Gestreifter Zartschrecke. In Börnsen erklimme ich den Geestrücken. Weiter geht es auf diesem schön einsamen Tripp zwischen Baumriesen mit spätherbstgelbem Laub gen Büchen.

Dieser graue „E-Esel“ kann echt was ab, befördert im Korb Lebensmittelvorräte für mehrere Tage, in der schwarzen Tasche jede Menge Bücher und oben drauf noch den karierten Koffer mit Bettwäsche, Pullovern. Er hat mich in all den Jahren nie im Stich gelassen und ist, als alter österreichischer Bergerklimmer glücklicherweise kein IKT-Instrument, das Updates braucht. So können wir uns voll und ganz der Landschaft widmen.

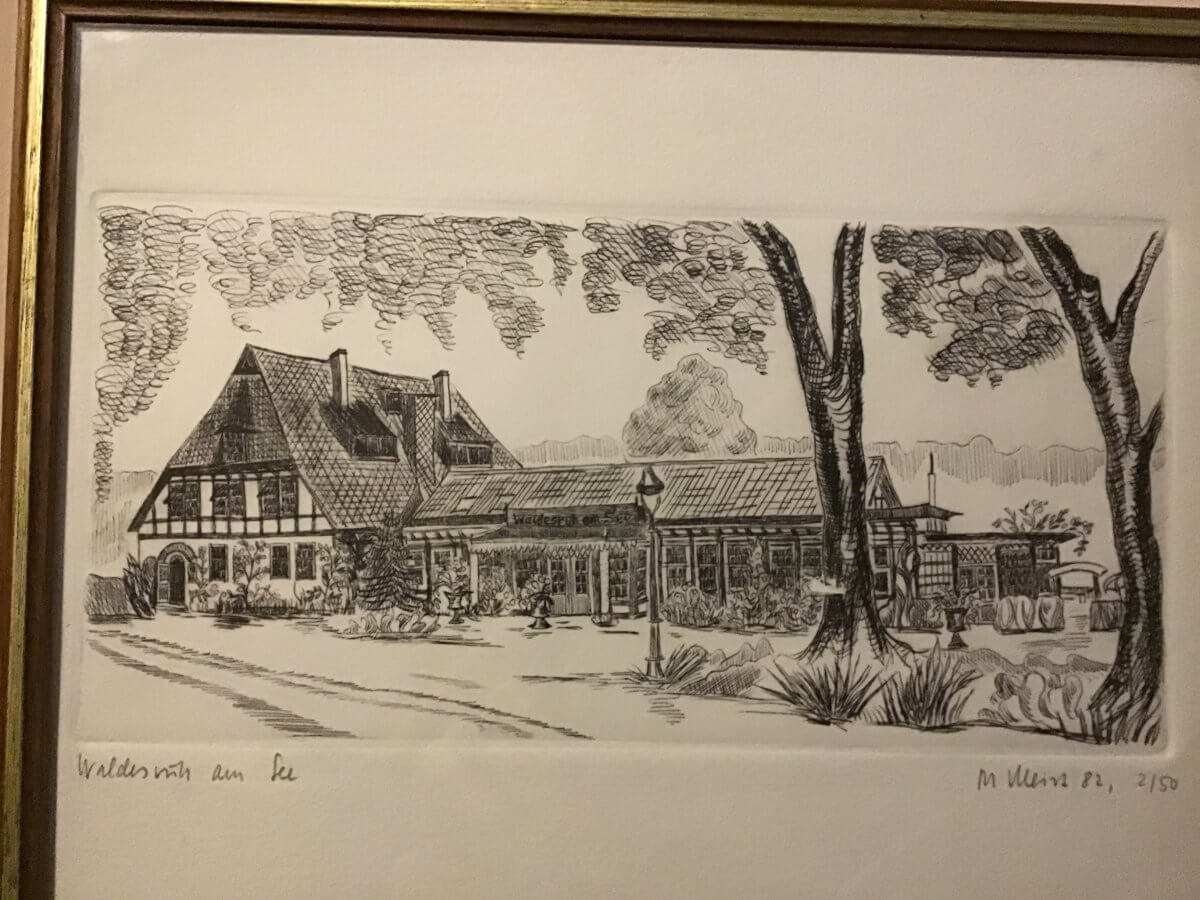

speise Freitag den 29. – 22:00 – Waldesruh am See/Aumühle –

kann es nicht lassen, auf nahezu neblige Weise, die dann doch immer im Sonnenschein verdunstet, locken mich die Zauber des November. „Eine halbe Ente und ein Einzelzimmer“ haben sie im Hotel Waldesruh am See als Reservierung eingetragen und ich falle nach eines langen Tages S-Bahnfahrt in die Nacht gleich vorm großen Ofen in einen bequemen alten Stuhl.

“Der fern vom Gewühl der Stadt – Im Schatten der Eichen von Waldesruh“ steht auf dem dicken braunen Balken, das Feuerchen prasselt im grünen Kachelofen, ich plaudere mit zwei kleinen festlich gekleideten Mädchen, die viel vom Leben jenseits der Äußerlichkeiten verstehen.

Am nächsten Tag mache ich mich auf, ziemlich genau nach Nordosten, durch die Lindenallee, durch den Sachsenwald, gen Kuddewörde. Ohne meine ADFC Regionalkarte würde ich solche Routen nicht wählen, aber die sind von lokalen Bikern erstellt. Ein Minidisplay kommt mir auf keinen Fall an den Lenker, da verliert eine/r ja jeden Durch- und Überblick; traf einen, der hatte die gleiche Ecke mit Navi und Rennrad durchrast und wusste noch nicht einmal, wo der Sachsenwald ist – und so winzig ist der ja nun wirklich nicht…

Die Lindenallee ist seit Menschengedenken kopfsteingepflastert, aber gen Kuddewörde muss eine ihr Rad auch mal ein Stück durch Modder und Matsch schieben. Außer mir radelt hier Ende November niemand. Das Wetter ist klasse. Ich gelange mühelos von Hamfelde in Lauenburg nach Hamfelde in Holstein, und gelange durch kleine Waldstücke über die Dörfer nach Ratzeburg. Nun muss ich mich auf die andere Seite des Sees durchschlagen und im Tiefdunklen Schlagsdorf finden. Dort nämlich begeht die Gemeinschaft des Wandelgutes (http://wandelgut.de) ihren Winterzauber.

Vor allem das Miteinander dieser 25 Erwachsenen und Kinder – an den Kindern merkt eine Außenstehende sofort die außergewöhnlichen Auswirkungen dieses Zusammenlebens und -wirkens, ihre zuversichtliche und kreative Gelassenheit ist hinreißend, mitreißend – ist ansteckend. Der alte Nachbar, der fast alles über die Geschichte von Schlagbrügge in West Mecklenburg-Vorpommern weiß, schneit herein. „Nur wegen der Architektur“, behauptet er. Dieses „schräge Haus“, an und in dem nichts im rechten Winkel steht, ist einer der gemeinschaftlichen Lebens- und Arbeitsorte, den diese Gruppe beleben und teilen möchte. Ansonsten gehören zu ihrem „Feldgrundstück, welches mehrern Besitzern gemeinschaftlich gehört“ (die ursprüngliche Wortbedeutung von wandelgut) ein Gutshaus mit Nebengebäuden, eine Hofstelle mit zwei Scheunen und ein Haus mit Obstbaumwiese.

Und ein wenig Zauberei ist auch hier dabei, denn diese Gemeinschaft verwandelt das Bestehende in Richtung auf gutes Leben für Mensch und Natur. Die WandelGut gGmbH mit ihrer WandelWiese für Veranstaltungen, ihrer solidarischen Gemüsegärtnerei, ihrer Einkaufskooperative begeistert mich und andere damit, dass sie Impulse für den Wandel in die Welt trägt. Mir ist an diesem Abend ein herzerwärmender und vielversprechender Einblick gegönnt.

stiefle Sylvester – Hof Eggers in der Ohe/Kirchwerder/Vierlande/Bezirk Bergedorf/Hamburg –

trotz der schweren Wanderstiefel, die ich diesmal gewählt hatte – von wegen Marschboden im Winter -, mit denen es sich nicht so perfekt radeln lässt, verlief der Flug über die dunklen, fast nur von ein wenig Feuerwerk und Weihnachtsbeleuchtung erhellten Deiche glatt. Der graue EEsel fühlt sich vollgepackt an wie eine dicke Moto Guzzi. Kann ihn halten, mit guter Konzentration im ganzen Körper. Der Rest des Weges, vom Mühlendamm auf den Hof, ist nicht beleuchtet und voller Schlaglöcher. Die Tür war offen, das Eulennest umfing mich.

Am Neujahrsmorgen stiefelte ich los. Das erste Wesen, dem ich 2025 bewusst begegnete, war der Silberreiher. Seine Federn sträubten sich im starken Wind. Wir wichen beide eine lange Weile nicht von der Stelle dort am Rande der Ohe. Ich biege nun in den Kirchwerder Mühlendamm ein und gelange in einen Erlenbruchwald.

Hier wollen wir erstmal die Schwarzerle (Alnus glutinosa, auf der Illustration Wiesenerle genannt) feiern, schon von weitem unverkennbar durch ihre Früchte, kleine dunkelbraune Zapfen, die die meiste Zeit des Jahres am Baum hängen. Ihre Wurzeln bilden kleine Knoten, in denen sich Bakterien ansammeln, die mit dem Baum in Symbiose leben: sie binden den in der Luft enthaltenen Stickstoff und reichern damit den Boden an. Im Austausch dafür liefert der Baum den Bakterien Kohlenstoffverbindungen, die sie für ihr Wachstum benötigen. Sehr feuchte Standorte sind oft nährstoffarm, hier ist diese Stickstofffixierung in den Wurzelknöllchen ein Grund dafür, dass hier manchmal nur Erlen überleben. Diese ökologisch so wertvollen Bäume, eine einzelne Erle führt dem Boden durch ihr abgeworfenes Laub bis zu 100 Kilo Stickstoff pro Jahr zu, schützen auch Ufer gegen Ausspülung.

Als im Mittelalter neben dem Mühlendamm Erde für den Deichbau abgegraben wurde, entwickelte sich dort ein Bruchwald,

In der landschaftsökologischen Bezeichnung für einen permanent nassen, örtlich überstarken, langfristig gefluteter sumpfiger Wald steckt das Wort Bruch. Bruch, auch Brook oder Brok, steht für ein Feuchtgebiet. So ein Sumpfgelände, wie es auch an der Elbe Auen typisch war, zeigt das Ölgemälde von Ernst Henseler.

Mittlerweile muss eine sich die Feuchtgebiete auf alten Abbildungen zusammensuchen, sie werden reihenweise weiterhin durch Entwässerung mit nachfolgender landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Nutzung (häufig wird mit ökologisch wertlosen Hybridpappeln (Bäume, die sich nicht auf natürliche Weise vermehren) aufgeforstet, so wird aus einem extrem artenreichen Biotop eine sogenannte Schnellwuchsplantage. Makaber finde ich als Biologin, dass nun Feuchtgebiete zum „Klimaschutz“ wieder gefragt sind, wenn beispielsweise die Schwammstadt Hamburg errichtet werden soll.

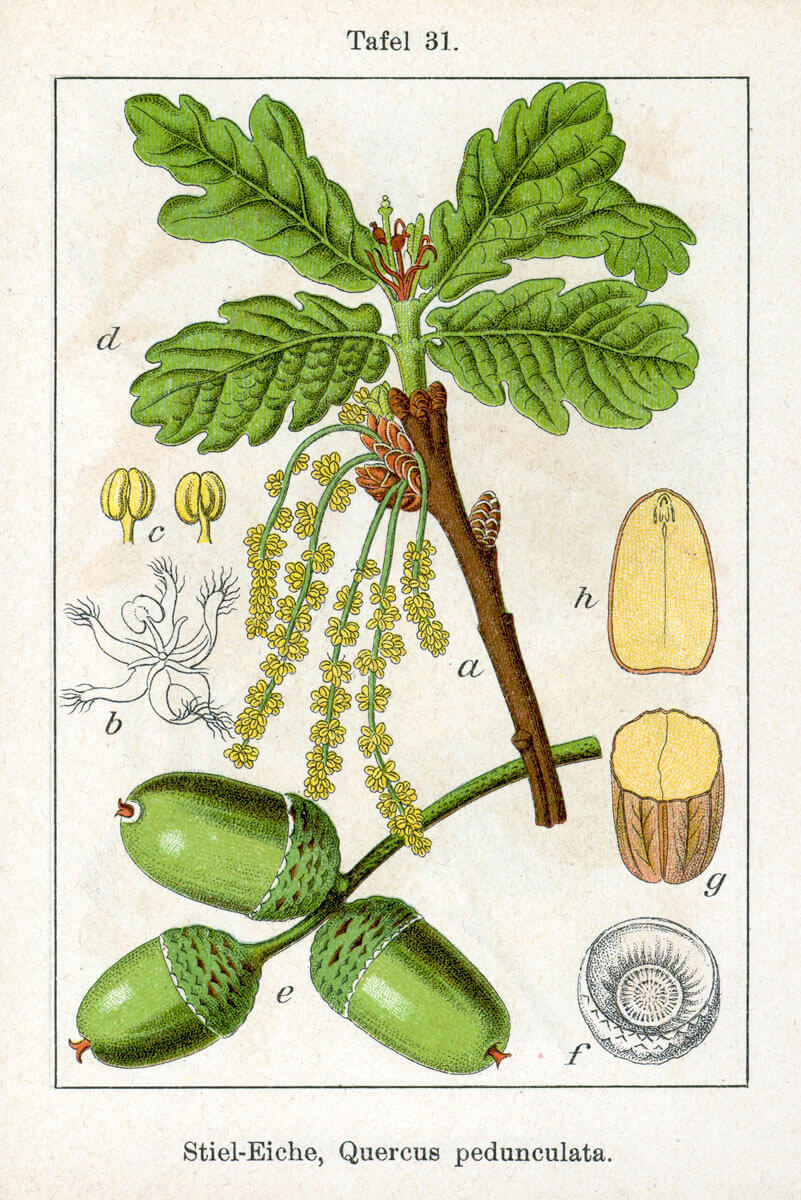

Ein Stück weiter südlich stellt der Wald, durch den der Kirchwerder Mühlendamm verläuft, auf dem ich laufe, weil eine anderswo dort gar nicht laufen kann, den Rest eines von Stieleichen dominierten Hartholzauwaldes dar. Wir fangen mal mit den Stieleichen an:

Sie heißt heutzutage mit wissenschaftlichem Namen Quercus robur, ist von stattlichem Wuchs, kann mehrere Tausend Jahre alt werden und bis zu 35 Meter hoch. Eine Stieleiche bildet erst nach etwa sechzig (!) Lebensjahren Früchte, sie hängen an einem langen Stiel – daher der Name des Baumes.

Als Hartholz bezeichneten früher die Zöllner – vielleicht auch am Zollenspieker, wohin ich mich am Neujahrstag aufgemacht hatte – festes, schweres Holz wie das von Buche, Eiche und Esche, bei dem der Kubikzentimeter bei 0% Feuchtigkeit ein knappes halbes Gramm wog. Christine Eggers hat mir erzählt, dass das Holz für die langen Balken des Fachhallenhauses auf Hof Eggers die Elbe hinab geflößt worden ist. Das nur nebenbei, wir waren ja bei dem, was nach Errichtung des neuen Hauptdeiches vom Hartholzauwald übrig blieb. Es stehen hier zwar noch Bäume mit knallhartem Holz, aber es ist kein Auwald im eigentlichen Sinne mehr, denn so eine Pflanzengesellschaft müsste stark von Überschwemmungen beeinflusst sein. Und das verhindern der Hauptdeich und die Abdämmung von Dove- und Gose-Elbe.

Hartholzauwälder entstehen nur in den großen Flusstälern und zählen auf Grund ihres kleinflächigen Mosaiks von ganz unterschiedlichen Standortverhältnissen – nass/trockener, schattig/sonniger etc. – zu den artenreichsten und vitalsten Lebensräumen Europas. Zählten, denn wie in der deutschen Wikipedia jemand textete sind „durch die Bevorzugung der Flussauen als Siedlungsraum“ naturnahe Auwälder in Mitteleuropa nahezu verschwunden. Das bedauern manche „Biophile“, Naturschützer und als Waldschrate belächelte schon lange, nun erwachen auch andere. Im im Januar erschienenen taufrischen, wirklich tollen Wasseratlas, in dem uns Heinrich-Böll-Stiftung und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. die neuesten Daten und Fakten über die Grundlage allen Lebens um die Ohren hauen, steht von Schwammstädten zu lesen, wie allen voran Hamburg eine werden will, um ihre Bevölkerung besser vor Hitze und Überschwemmungen zu schützen, die mit fortschreitender, weiterhin menschengemachter Erderhitzung einhergehen. Damit eine Stadt zum Schwamm werden kann, braucht eine/r u.a. große Laubbäume, auch Auen als natürliche Überschwemmungsgebiete. Darum rücke Renaturierung verstärkt in den Fokus, das hätte sich die Hydrobiologin und Texterin dieser biophilen Blogbeiträge schon vor einigen Jahrzehnten gewünscht, als kämpferisches, Broschüren verfassendes Mitglied der studentischen Arbeitsgruppe gegen Unterelbeindustrialisierung, aber sie freut sich auch über Verzauberungen nach der Jahrtausendwende.

So ein Hartholzwald lässt sich natürlich nicht mir nichts dir nichts wiederherstellen, wie manche eher industriell ausgerichteten „Klimaschützer“ es sich vorstellen. So ein Lebensraum, über den der 2002 verstorbene Biologe und Planzensoziologe Erich Oberdorfer schrieb: „Von all unseren mitteleuropäischen Waldgesellschaften ist der Eichen-Ulmen-Auwald die vielseitigste nach Struktur, Artenzahl und kleinflächigem Wechsel unterschiedlicher Ausbildungen“ braucht eine lange Weile mehrere artenreiche Baum- und Strauchschichten … mit einem unregelmäßigen Kronendach, in dem einzelne Baumriesen die Höhe von 35 m überschreiten können. Mit seinem warm-luftfeuchten Bestandesklima weiche unser Auenwald, so schreibt Oberdorfer, von den meist baumartenarmen Wäldern Mitteleuropas stark ab und „stellt sich in die Nähe warmtemperierter, ja tropischer Feuchtwälder“. Und nicht zu vergessen: die Elbe und ihre Nebenarme müssten die Chance erhalten, hin und wieder über die Ufer zu treten. Da lohnt die zugehörige Debatte sich unbedingt, denn Auwälder bilden natürliche Wasserspeicher, schützen Klima und Artenvielfalt.

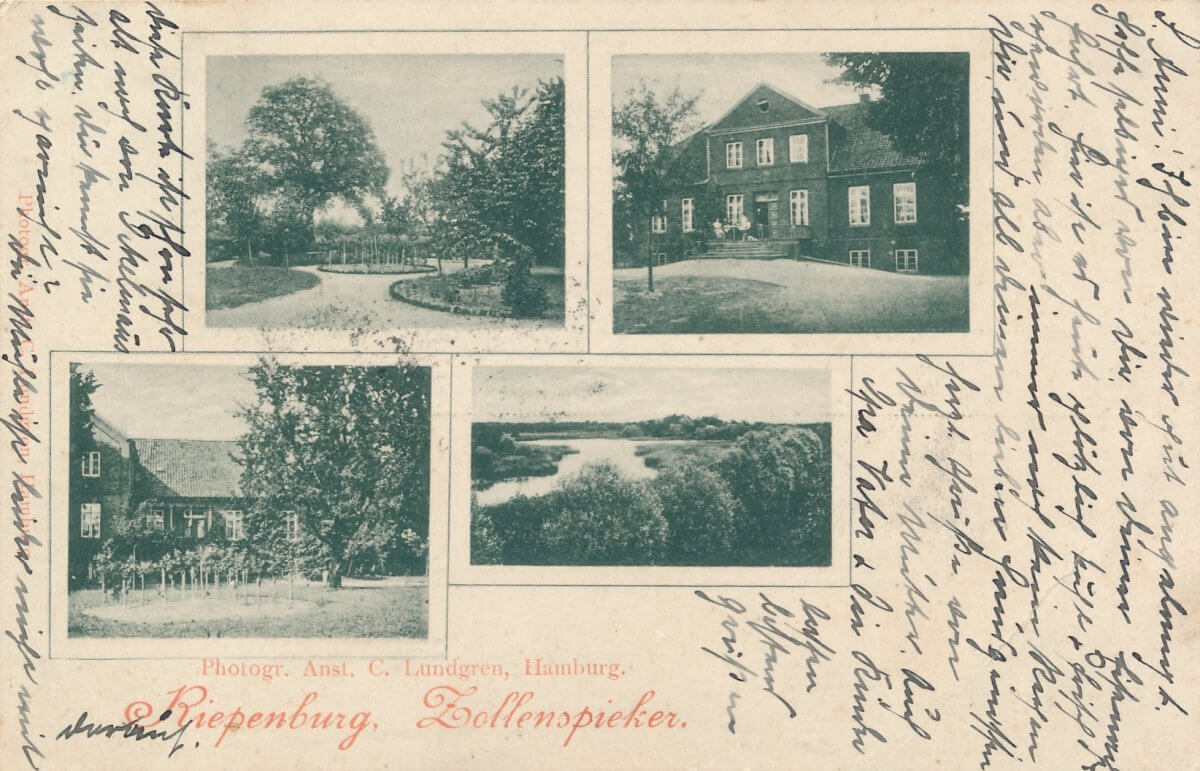

Befestigungsanlage Riepenburg 1749, Johannes Otto Hasenbank

Solche Debatten könnten wir direkt vor Ort, nach tiefen und weiten Einblicken in die Natur von Hamburg an der Elbe Auen Laufe dann an den Resten der ab 1250 hier errichteten Riepenburg vorbei – auch das zugehörige Verwalterhaus, gebaut 1853, steht leer, wie andere historische Gebäude in den Vierlanden. Der Grüne Zirkel Vier- und Marschlande hat ein Konzept für die Verzauberung – pardon: gemeinwohlorientierte Nutzung – entwickelt, wie mir eine der Autor*innen dieses soziokulturellen Konzeptes fürs gemeinsame Lernen, Erleben und Gestalten auf der Staatsdomäne Riepenburg bei meiner ersten und ausgesprochen vielfältigen und erfreulichen „Besprechung“ dieses Jahres, gleich am 2. Januar erzählte. Mir gefällt die Idee enorm, dort einen Ort der Information, Zusammenkunft und Diskussion hinzuzaubern. Und ich möchte sehr gerne die Ökologie hinzufügen, die liegt ja quasi direkt vor der Tür.

Auf den bis zu 400 Meter breiten Außendeichsflächen des Naturschutzgebietes Zollenspieker bläst mir ein sehr kräftiger Westwind entgegen, perfekt geeignet, um böse Gedanken zum Jahreswechsel auszutreiben. 2025 fängt für mich gut an, an der Stadt südlichstem Punkt in ihrem ältesten Gebäude. Von meinem Fensterplatz (ganz spontan ergattert) im Zollenspieker Fährhaus kann ich die Wolken ostwärts rasen sehen, und bei geduldigem Hinsehen erkennen, wie der Strom, von Wind und Flut geschoben, die Sandstrände gegenüber versinken lässt.

Der 2. Januar machte einen durchgewaschenen, von Flausen befreiten, reinen Eindruck. Wie ein weißes Blatt Papier. Stille und Klarheit stellten sich ein. Auch die Eiche schweigt. Am nächsten Tag war das Reetdach gegenüber von einer feinen Schneedecke gezeichnet. Und mir erscheinen auf unserer Wiese in Neuengamme der Hain südlich der Gedenkstätte und meine Freund*innen, die Birke und der Nussbaum, wie verwunschen im Winterlicht.

Der 3. Januar kam eher grummelig daher, nasskalt. Doch dann verwandelte sich das Zartviolett dieses Morgens hinter den vielfältig verzweigten, verbogenen und verdrehten Ästen und Zweigen der Eiche in ein verheißungsvolles Taubenblau.

Das Weiß feiert den Januar. Das Jahr liegt unberührt vor mir wie die Schneefläche des Hofplatzes, der im Sommer nur so wimmelt. Am Nachmittag musste ich mein SoLaWi-Gemüse vom Kirchwerder Hausdeich zum Hof schieben, die extrem dünne, unsichtbare Wasserdecke auf den Straßen war gefroren. So konnte ich meinen Blick zum hohen weiten Himmel heben. Und es brannte sich dann und dort dieses Bild von der Mondsichel mit dem einsamen, alleinleuchtenden Stern schräg darüber unvergesslich und sehr tröstlich ein. I got the moon and the star in my head.

Am 4. Januar bin ich über die Ohe gestiefelt. Hinter der Mühle, unter einem umgewehten Baum hindurch, ganz allein auf dem ökologischen Lehrpfad.

Allein mit den grasenden Gänsen war ich, hinreißend einsam und schön war es. Der 5. Januar erscheint mir frisch. Die Krähen begrüßen mich von den hohen Bäumen, auch der Hofhund wedelt mir zu. Ich danke all euch Zauber*innen in der Ohe, auf dem Wandelgut, ihr macht uns Mut!