7. Mai 2016

fotografiere Samstag den 7. – 17:13 – Bezirk und Ortsteil Mitte/Berlin –

Kölln ist nur noch eine historische Ortsbezeichnung.

Wie die Sache mit dem Frikassee in Amamas Beletage (Der karierte Koffer fährt nach Kölln, Teil 1) ausgeht, ist nicht überliefert. Darüber, wie es mit ihrem Quartier – früher eigenständige Stadt namens Cölln oder Kölln, seit 1920 historischer Stadtteil im Berliner Bezirk Mitte – nachdem sie mit Sohn Fritz, Schwiegertochter Maria und Enkelin Gertrud 1926 nach Westpreußen zieht, gibt es viel zu lesen.

Die Brüderstraße zu Zeiten des Freien Arbeiter- und Bauernstaates, von links: Nummer 13: Nicolaihaus; Nummer 11/12: der sich vorher hier befindliche Hauptsitz der Berlinischen Feuer Versicherungsanstalt wurde 1949 in die BRD verlegt; Nummer 10: Galgenhaus/Palais Happe

Der Zweite Weltkrieg zerstört ein Fünftel der Gebäude in der Brüderstraße. Stehen bleiben das Galgenhaus, auch Palais Happe genannt, in der Nummer 10 und das Nicolaihaus zwei Häuser weiter, heute Sitz der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Sie gehören damit zu den wenigen erhalten gebliebenen Bürgerhäusern, deren Ursprung im 17. Jahrhundert liegt.

„Was früher das pulsierende Herz von Berlin war – mit Luxusgeschäften nebenan, der Petrikirche und dem Schloss, die beide nach dem Krieg noch standen“, schreibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, „das war jetzt ein vergessenes Viertel, das an der Gartenmauer des Staatsratsgebäudes und neu errichteten Plattenbauten endete. Ein Kaleidoskop der Geschichte Berlins!“

In der Brüderstraße entsteht 1905 ein viergeschossiges Kontorhaus. Es sieht ein wenig nach dem Barock der Nachbarhäuser und ein wenig nach Jugendstil aus. Sieben Achsen gliedern die Fassade, ein geschwungener Giebel betont die mittlere. Dort oben steht unter Schnörkeln „Berlinische Feuer-Versicherungs-Anstalt“. Sie wird 1812 vom Hamburger Unternehmer Georg Friedrich Averdieck gegründet, hat bis 1869 ihren Stammsitz in der Spandauer Straße 81/Neue Friedrichstraße (heute Littenstraße). Die Geschäfte expandieren, daher übernimmt die AG das Haus in der Brüderstraße 11 als Geschäftssitz, kauft zusätzlich das Nachbargrundstück Nr. 12, lässt 1905 beide Häuser abtragen und errichtet einen neobarocken Bau. Darin residiert nun eine der ältesten deutschen Versicherungen, die bei ihrer Gründung die einzige Versicherungsgesellschaft in Preußen. Friedrich Wilhelm III. sagt zu, dass auf 15 Jahre kein Konkurrenzunternehmen genehmigt werden solle. Sieben Jahre wird das Privileg gebrochen. Dennoch setzt die Berlinische Feuer Maßstäbe, die später für alle anderen Versicherungen gelten. Und sie ist die erste Versicherungs-Aktiengesellschaft. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es noch keine allgemeinen gesetzlichen Regelungen für Aktiengesellschaften. In Preußen bedürfen sie daher einer Genehmigung durch den König. Friedrich Wilhelm III. genehmigt und legt den Grundstein für einen weiteren Superlativ: Wie die Gesellschaft anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens im Jahr 1962 stolz bekannt gibt, ist die älteste deutsche AG, die noch unter gleichem Namen wie zur Gründung existiert. Zur nächsten Jahrhundertwende nach der Gründung ist die vornehme Adresse Brüderstraße 11 – 12 genau die richtige für die AG. Hier, zwischen „Dichterwinkel“ und „Galgenhaus“ regiert dann im ersten Stock hinter hohen Fenstern die werdende Amama, noch ist sie weder Großmutter noch Schwiegermutter. Das Nachbarhaus zu ihrer Rechten, das Nicolaihaus beherbergt das Lessing-Museum. Damit ist die Brüderstraße 13 weiterhin Standort der Dichter und Denker sowie Brutplatz für literarische und musikalische Ideen. Als Probstei der Petrikirche dient das andere Nachbarhaus der Feuer-Versicherungs-Anstalt. Elisabeth Holub ist mit dem Generaldirektor der Anstalt verheiratet, weshalb sie offiziell auch Frau Generaldirektor heißt.

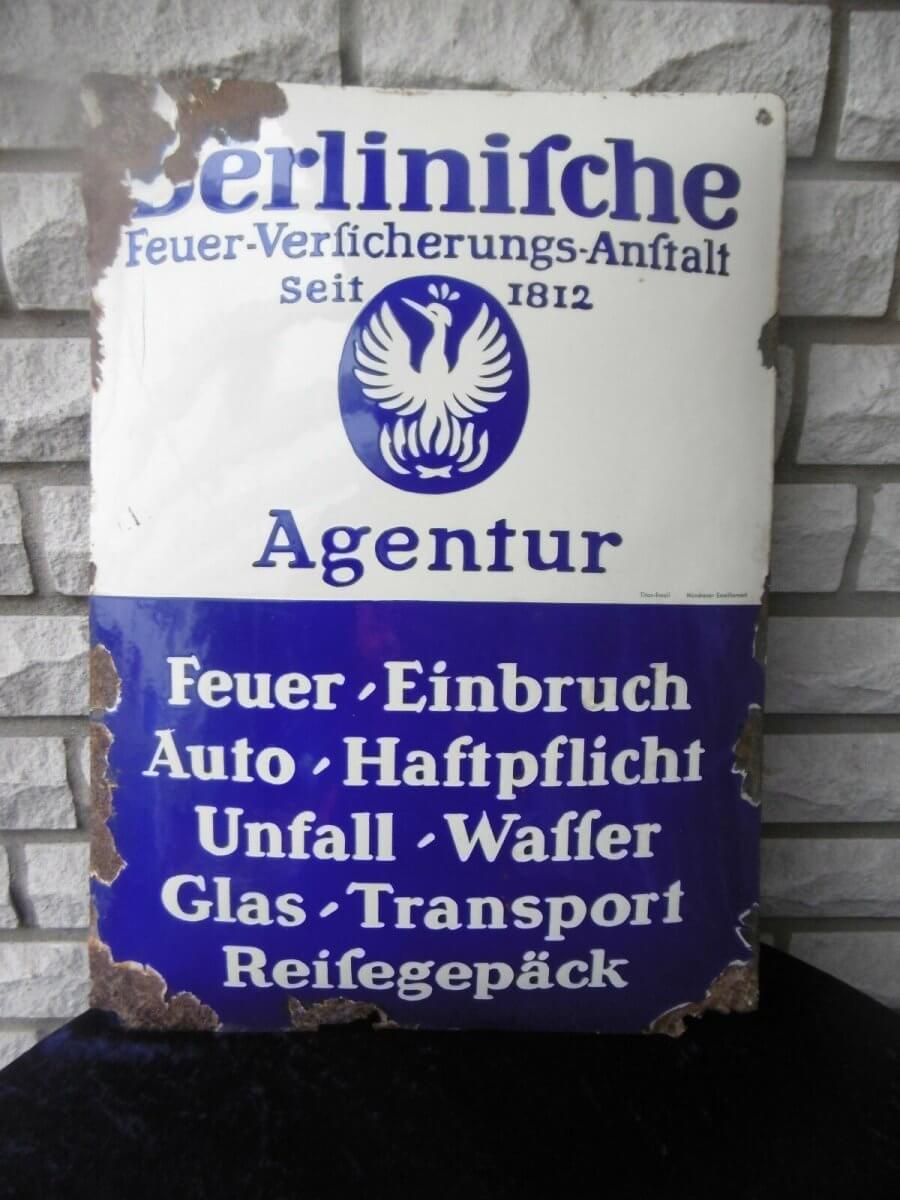

Das ehemalige Kontor- und Wohnhaus von Urgroßvaters Arbeitgeber, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründete „Berlinische Feuer=Versicherungs=Anstalt“ übersteht also Krieg und nachfolgenden Städtebau. Seine Anstalt expandiert in andere Versicherungsbereiche, wie das Emailschild aus den ziemlich unsicheren 1930er-Jahren zeigt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Hauptsitz der Berlinischen Feuer-Versicherungs-Anstalt von Ostberlin nach München verlegt, um der Enteignung zu entgehen.

Maria Holub; Schwiegertochter von Peter Holub, begibt sich nach dem zweiten Krieg und der zweiten Heimatvertreibung, die sie überlebte, und der Flucht aus dem westpreußischen Elbing in die Frankfurter Filiale der Berlinischen Feuer-Versicherungs-Anstalt, verweist auf ihren Schwiegervater, den verstorbenen Generaldirektor, dessen Foto dort an der Wand hängt, und bittet um Jobs für sich und ihre Töchter. Die bekommen die Holub-Damen. In dieser noch papierenen Zeit füllen sie Versicherungsquittungen aus.

Nach Abschluss des Wirtschaftswunders fusioniert die inzwischen mehr als 150 Jahre alte Berliner Anstalt mit der Aachen-Leipziger Versicherungs-AG. Diese vereinte Aktiengesellschaft wird zu Beginn des nächsten Jahrtausends durch ein sogenanntes Squeeze-Out (engl. Ausquetschen) – den zwangsweisen Ausschluss von Minderheitsaktionären durch den Mehrheitsaktionär – von der Allianz verschluckt. Hoffentlich … Sie wissen schon. Oder hoffentlich nicht?

Nach all den Angriffen, Abrissen und Architekteneingriffen brummt Amamas Quartier nicht mehr. Die enormen Türen in der Brüderstraße 10 – 11 sind der neugierigen Schreiberin im Frühjahr 2016 verschlossen. Dahinter befindet sich jetzt die Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund. Davor wehen von links nach rechts die europäische, die deutsche und die sächsische Fahne. Es ist erstaunlich still.

Die Brüderstraße im Jahr 2016, oben Eingang Nummer 10, heute Galerie; Eingang Nummer 11/12, heute die Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund; Eingang Nummer 13, heute Sitz der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

In Zeiten der ganz Großen wirkt das ehemals größte Kaufhaus von Berlin eher klein. Zur Ortszeit der ersten Begehung der Kofferträgerin ist es zu Transformationszwecken hinter grünem Tüll verschwunden. Im „Galgenhaus“, das nun zum kleinen Ensemble der ältesten noch erhaltenen Bürgerhäuser Berlins gehört, zeigt eine Galerie Minimal Art und Konzeptkunst, ins Nicolaihaus ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz eingezogen. Stille herrscht in diesem Teil von Mitte. In aller Ruhe kann man die Fassaden der allerletzten Häuser des ehemaligen Kölln bestaunen.

lauschen Herrn Schade – Oktober 2018 – Nicolaihaus/Brüderstraße/Bezirk und Ortsteil Mitte/Berlin –

Marlene, ihre Mutter und der karierte Koffer fahren zum Geburtstag der Kusine beziehungsweise Großkusine Christiane nach Berlin – ihre Großmutter Sophie Meentzen ist die Schwester von Veras oben genannter Großmutter Maria, der Schwiegertochter des Feuerversicherungsdirektors – und treffen dort auch einen zuvorkommenden und höflichen alten Herrn. Sie entdecken ihn, als sie ums Nachbarhaus ihrer Urur-, Ur- und Großmutter herumgehen, in die Hinterhöfe, die an die Friedrichsgracht grenzen, Richtung Spreekanal. Nahezu verschmitzt, als habe man zu dritt ein Komplott vor, schließt Werner Schade für die beiden Hamburgerinnen das menschenleere Vorderhaus der Brüderstraße 13 auf, wo Vera nicht fotografieren durfte, wo jetzt neben der Eigentümerin, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die Stiftung West-östliche-Begegnungen und der Deutsche Fundraising Verband ihre schönen Kontore haben, und sie atmen diese wohltuend beständige, beruhigend barocke Atmosphäre.

Blick auf den ehemaligen Hauptsitz der Berlinischen Feuerversicherung aus dem Innenhof des Nicolaihauses, Marlene Stadie

Das Treppenhaus stammt aus dem 18. Jahrhundert, im ersten Obergeschoss befanden sich bis 1811 die ehemaligen Privaträume des Verlegers Nicolai sowie die Buchhandlung und die Verlagsräume. Schade kann viel erzählen vom Nicolaihaus und von der Brüderstraße, seit 1958 wohnt er in der Nummer 13, im Hinterhaus. Er lädt uns in diesen sehr stillen Innenhof, heißt uns Platznehmen in diesem Ortszeit-Käfig, wo vielleicht sowohl gute als auch böse Geister seit hunderten von Jahren zwischen den umgebenden Häuserwänden, auch denen, hinter denen die Amama in ihrer Beletage regierte, verweilen. Diese Mauern haben allen Angriffen standgehalten.

Herr Schade und ich im Innenhof des Nicolaihauses, Marlene Stadie

Im „Galgenhaus“, Amamas Nachbarhaus zur Rechten, widmet sich nun die Kewenig Galerie GmbH der Konzeptkunst, dem Minimalismus und der Arte Povera. Wir klopfen an die Hintertür, dieser große Hof knapp hinter der Friedrichsgracht strahlt eine unberlinische Entschleunigung aus, zumal Werner Schade ein altersgemäßes Tempo vorgibt. Wir dürfen mal reingucken. Im Herbst 2018 sind Werke von Matisse (da für die genaue Besichtigung keine Zeit bleibt, wird es entweder Henri oder Paul gewesen sein) und Sean Scully zu sehen. Bei der gerade stattfindenden Führung lauschend ist zu erfahren, dass dieses zweitälteste Bürgerhaus der Stadt zur Bauzeit als „Role Modell“ für den italienischen Stil galt. Von der anderen Seite betrachtet, fällt beim „Galgenhaus“ in der Brüderstraße der Kopf über der Tür auf. Das Ganze strahlt in unschuldigem Weiß, die Fenster im Erdgeschoss sind vergittert.

Innenhof des Nicolaihauses, Marlene Stadie

Über dem früheren Wohnhaus der Ur- und Ururgroßeltern ist noch ein Wappen mit Vogel und Feuer zu erkennen, es ist der Sachsenadler. Die Inschrift der alten AG ist verschwunden. Die Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund hat geschlossen. Es ist Sonntag.

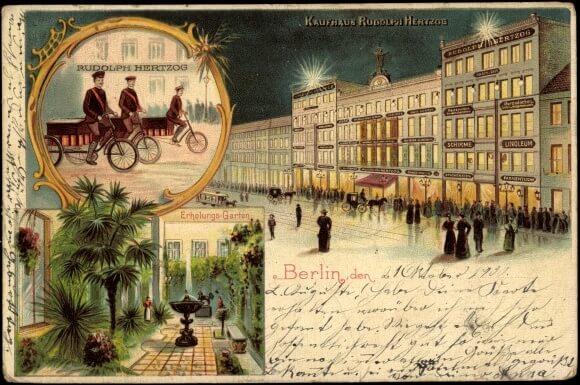

Herr Schade wohnt im Hinterhaus des Ex-Dichterwinkels, von dort holt er jetzt einen Stapel von Hertzogs seinerzeit so werbewirksamen Jahreskalendern, erzählt von dieser berühmten Agenda des Kaufhauses. Und daher tauchen wir hier und jetzt nochmal in Hertzogs Historie: Im 19. Jahrhundert entwickelt sich die Brüderstraße zum Wirtschaftszentrum. Händler und Handwerker lassen sich hier nieder, eröffnen unter anderem eine Weinhandlung, eine Stickereimanufaktur, eine Schriftgießerei und die „Italiener Waaren-Handlung“ mit Angeboten rund um die Schönheit, den Treffpunkt der „feinen Damen“ von Cölln. Rudolph Carl Hertzog gründet 1839 eine „Manufactur-Waaren-Handlung“.

Die Postkarten zeigen das Kaufhaus Hertzog um 1900

Die Stadt macht in diesen Jahrzehnten mit Konfektion und Mode Furore, durch Versandhandel macht Hertzog sein Geschäft zur überregional bekannte Toppadresse nicht nur für Kleidung, auch für Stoffe, Teppiche und Möbel und lässt jährlich eine „Agenda“ den dicken Jahreskalender von „Kaufhaus Rudolph Hertzog“. Das ist das größte von Berlin und erstreckt über das gesamte Karree zwischen Breiter Straße und Brüderstraße.

Rudolph Hertzog, 1839, C. Bönecke

Und wir kehren noch einmal zu einem zurück, der in der Brüderstraße gewohnt hat: Geboren wird Fritz Holub 1893 in Erfurt, in eine Zeit, in der sich unter Kaiser Wilhelm der Militarismus ausbreitet. Dessen Heer, in dem Fritz stolz dient, ist eine der zentralen Stützen der Monarchie, ein zentrales Element des entstehenden Reichspatriotismus und bildet als Drohpotential nach innen und außen einen nicht zu unterschätzenden Machtfaktor. Die Sozialisation im Militär sorgt in der Regel für eine enge Verbundenheit mit der Monarchie. Nach 1911 wird die Aufrüstung intensiv vorangetrieben.

Fritz schreibt Fräulein Margarethe, kurz Gretel; Brückel im Mai 1912 eine Postkarte vom Truppenübungsplatz Ohrdruf in Thüringen: „Nach gewaltiger Schinderei sitzen wir wieder bei fideler Kneipe.“ Auf dem Foto ist der knapp 19-Jährige mit Nickelbrille, Zigarre und vorgebundender Schürze nur schlecht zu erkennen inmitten seiner Kameraden, die auf diesem Instagram-würdigen Post aus dem vorigen Jahrhundert mittels Bürsten, Eimern und Schaufeln optisch belegen, dass sie „hausfraulich“ Hand angelegt haben. Unterschrieben ist der Gruß mit vivat, crescat, floriat! Das heißt: „Möge es leben, wachsen und erblühen und ist der Leitspruch der Studentenverbindungen.

Trocken geschrieben sind das Zusammenschlüsse von Studenten, die Brauchtum und gewachsene Traditionen pflegen. Dazu gehören auch gesellschaftliche Veranstaltungen und Feiern aller Art für ihre Mitglieder wie „die Kneipe“. Die Studenten leben oft weit von ihren Familien entfernt und können ihre frei verfügbare Zeit selbstständig und ohne elterliche Aufsicht nach ihren Vorlieben gestalten. Der alltägliche Konsum ist für die meisten üblich und Fritz pflegt ihn auch im späteren Leben. Davon später. Zurück zu den Anfängen: Kneipe ist in seiner Jugend der traditionelle Name einer speziellen studentischen Veranstaltungsform, Essen, Trinken und Rauchen sind dabei im frühen 19. Jahrhundert gleich wichtig bei dieser traditionellen Feier. Sie wird in einem festgelegten Rahmen gestaltet, der ist im Bier-Comment festgelegt. Comment kommt vom französischen Wort für wie und steht für die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln dieser studentischen Zusammenkünfte, nach denen Reden gehalten, Lieder gesungen und Bierduelle angehalten werden. Auch im preußischen Militär herrschen stramme Regeln: Man ist grundsätzlich konservativ, antisozialistisch und antiparlamentarisch, sozusagen immunisiert gegenüber der Sozialdemokratie.

Fritz Holub (links, geboren 1893) & sein Bruder Peter Holub (geboren 1896, gefallen 1914), vor dem 1. Weltkrieg mit Burschenschaftsmützen

Dabei kommt dem mindestens zwei Jahre dauernden Wehrdienst, den Fritz leistet, als sogenannter „Schule der Nation“ eine prägende Rolle zu. Vielleicht hatte er als Wehrpflichtiger mit höherer Schulbildung, das sind zur Kaiserzeit fast ausschließlich Angehörige der Mittel- und Oberschicht, das Privileg, einen verkürzten Militärdienst zu leisten. Im Frühjahr 1912 meldet sich Fritz nur neun Tage später mit einem weiteren Kartengruß beim Fräulein Gretel, diesmal aus Jena. Auf dem bräunlichen Foto posiert er mit Pickelhaube, das Gewehr geschultert.

Mittlerweile ist mir ja auch der Wehrpass meines Großvaters in die Hände gefallen. Und ich habe schon über seine Einsätze im zweiten Krieg, an dem Fritz Holub teilnahm, geschrieben. In der Gedenkstätte Neuengamme finde ich ergänzend ein Buch über den deutschen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion 1941 – 1944. Es heißt Leerstelle(n)? und weißt auf „blinde Flecken“ in der öffentlichen Wahrnehmung und Erinnerung der Bundesrepublik Deutschland wie die Dimension der Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen sowie die konkreten Tatorte und deren damalige und heutige materielle Beschaffenheit hin. Holubs Tatorte in dieser Angelegenheit waren das Stalag 336 und das Dulag 376 (siehe Der karierte Koffer fährt nach Neuengamme).

Das nationalsozialistische Stammlager (Stalag) 336 befand sich in Kaunas, auf Deutsch damals Kauen genannt, heute die zweitgrößte Stadt Litauens.

Das Dulag 376, Durchgangslager Rogawka, lag im Nordosten Polens, 80 Kilometer südlich der dortigen Bezirkshauptstadt Białystok; mehr finde ich zur Zeit nicht heraus. Laut Wikipedia gerieten im Zweiten Weltkrieg etwa 400.000 polnische Soldaten in deutsche Gefangenschaft, und ungefähr 10.000 polnische Kriegsgefangene starben. Das Deutsche Reich stellte sich damals demnach auf den Standpunkt, der polnische Staat sei untergegangen, stelle also kein Völkerrechtssubjekt mehr dar, und folglich wären die Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen von 1929 auf sie nicht anzuwenden. Die polnischen Kriegsgefangenen verloren dadurch den Schutz dieser Konvention.

Wir wissen nicht, wie es für diesen sowjetischen Kriegsgefangenen ausging. Er fertigte in der Gefangenschaft irgendwann zwischen 1941 – 1945 diese Schachtel. Arg, eigenes Werk

Sowjetische Kriegsgefangene sind die zweitgrößte Opfergruppe des deutschen Nationalsozialismus. Zwischen 1941 und 1945 gerieten weit über fünf Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene kamen dabei um.

Mein Großvater, Fritz Holub, war in beiden Weltkriegen im Einsatz, und schon zuvor in Berlin entsprechend militarisiert worden.

Damit die Sache hier nicht ganz so ein schlimmes Ende nimmt, füge ich nun ein: Es gab auch andere in diesem kaiserlichen Berlin. Eine davon begegnet mir 2019 im Westpreußenmuseum.

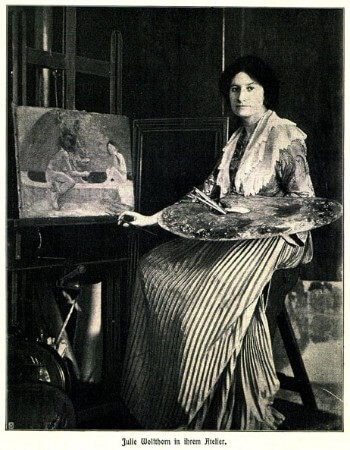

Julie Wolfthorn in ihrem Atelier, 1902

Julie Wolfthorn scheibt: „Vergessen Sie uns nicht.“ Ich habe etwas gegen Vergessen und nehme die Begegnung im Westpreußischen Landesmuseum am letzten Tag der Ausstellung – das Museum präsentiert anlässlich ihres 75. Todestages Porträts, Landschaften, Stillleben, grafische Arbeiten und biografische Dokumente der Künstlerin – zum Anlass, nachzugucken, zuzuhören. Geboren wird sie 1864 – im gleichen Jahr wie Vera Urgroßvater Peter Holub, unter dem Namen Wolf oder Wolff in Thorn (polnisch Torun). Den Namen ihrer Geburtsstadt im äußersten Süden Westpreußens fügt sie aus Heimatliebe ihrem Nachnamen hinzu. Zur Schule geht sie in Berlin-Mitte. Ihr Luisen-Lyzeum befindet sich in der Ziegelstraße, schräg gegenüber der Spreeinsel am anderen Ufer. Am Ort ihrer 1838 gegründeten Ersten Städtischen Höheren Mädchenschule nennt eine Gedenktafel Julie Wolfthorn als prominente Schülerin.

Sie stammt aus einer Familie jüdischen Glaubens, aber das Judentum ist für sie nicht von Bedeutung. „Mit Pinsel und Palette bewaffnet will ich mir die Welt erobern“, so zieht die 26-Jährige los, um zunächst in Berlin, dann in Paris Malerei und Grafik zu studieren. Zurück in Berlin gründet Wolfthorn 1898 als eine von vier kunstschaffenden Frauen im Gründungsteam die Berliner Secession. Secession oder Sezession bedeutet Abspaltung, Trennung: Ende des 19. Jahrhunderts entfernen sich Berliner Künstler*innen vom akademischen preußischen Kulturbetrieb, der von der Akademie der Künste beherrscht wird: Vom brandenburgsichen Kurfürsten zweihundert Jahre zuvor als Academie der Mahl-, Bild- und Baukunst gegründet, hat diese königliche Einrichtung mittlerweile globale Bedeutung. Wolfthorn gehört um die Jahrhundertwende zu den wenigen Frauen, die regelmäßig Aufträge des Jugenstil-Magazins Jugend erhalten, für das sie Illustrationen und Titelblätter erstellt.

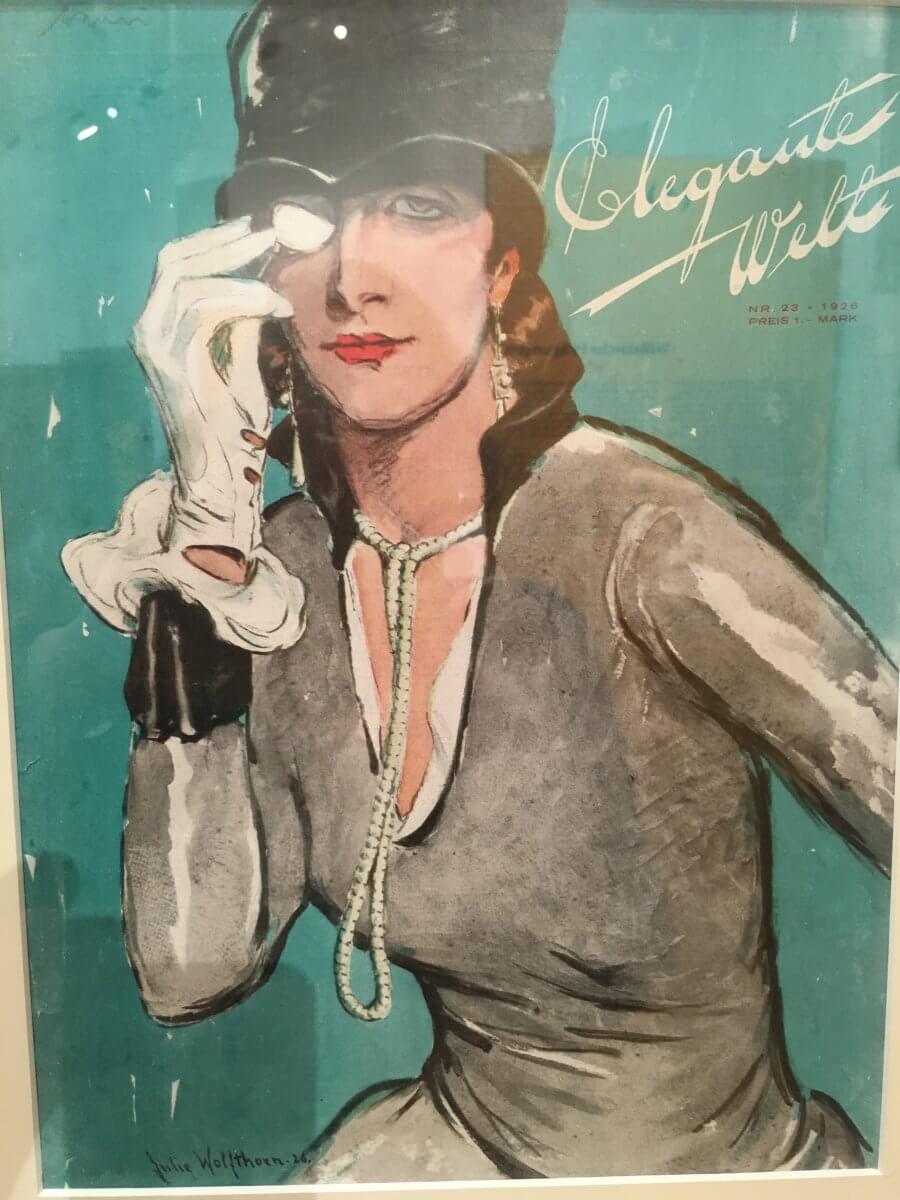

Titelblatt „Elegante Welt“, 1926, Julie Wolfthorn

1927 tritt sie dem Hiddensoer Künstlerinnenbund bei. Die acht Jahre zuvor gegründete Vereinigung von Malerinnen auf der Insel Hiddensee – von den Ferien im Fischerort Vitte auf diesem Eiland träumen Marlene und Vera heute noch – wird oftmals auch als Hiddenseer Künstlerinnenbund bezeichnet. Künstlerinnen, die sich in der Kunstwelt bereits einen Namen gemacht haben kommen in den 1920er-Jahren aus ganz Deutschland an die Ostsee, um sich ihrer Leidenschaft für Motive von Hiddensoe und der Waterkant – so die Selbstbeschreibung – zu widmen. Ihr Zentrum ist die Kunstscheune in Vitte, heute als Blaue Scheune bekannt. Die Mitglieder des Künstlerinnenbundes müssen als ernsthafte, der Kunst verpflichtete Malerinnen gegen den Vorwurf ankämpfen, „Malweiber“ zu sein – also Frauen, die sich an der Staffelei versuchen, bis sie standesgemäß heiraten können.

Von solchen Plänen hält Wolfthorn offensichtlich zeitlebens wenig.

„Man tue was man wolle!“ Nach diesem Motto widerlegen in dieser Ortszeit Künstlerinnen die absurden Vorurteile zeitgenössischer Kunstkritik gegenüber weiblicher Kreativität und stellen konservative Rollenzuweisungen in Frage. Die in Worpswede lebende Malerin Paula Modersohn-Becker lernt die Kollegin aus Berlin dort im Jahr 1897, wie sie in ihrem Tagebuch schreibt, als „Hosendame“ kennen. Ihr Netzwerk künstlerisch und gesellschaftlich aktiver Frauen trägt zur Anerkennung der professionellen Kunstausübung von Frauen bei. 1905 unterzeichnet sie mit über 200 Künstlerinnen eine Petition mit der Forderung zur Zulassung an die fürstlich-männlich dominierte Preußische Akademie der Künste, die abgelehnt wird. In der Frühzeit des Nationalsozialismus, 1933, wird Wolfthorn als Jüdin aus dem Vorstand der Secession ausgeschlossen und der Hiddenseer Künstlerinnenbund aufgelöst. Seit 2011 gibt es vor Wolthorns Sommerhaus in Vitte auf der Insel Hiddensee einen Stolperstein für sie. Denn Wolthorn bleibt ungeachtet der 1935 verabschiedeten „Nürnberger Rassegesetze“, die alle Künstler und Künstlerinnen jüdischer Herkunft betreffen, in Berlin und arbeitet dort weiterhin als Malerin, Zeichnerin und Grafikerin – darf allerdings auf Grund des Publikationsverbotes nur noch im Rahmen jüdischer Institutionen ausstellen -, bis 1942 Nationalsozialisten sie mit dem von ihnen so genannten 68. Alterstransport die in das von ihnen so genannte Ghetto Theresienstadt bringen. Zwei Tage vor der Deportation schreibt sie an den Freund Carl Eeg: „Heute sende ich Ihnen den letzten Gruß. Wir warten hier auf d. Abtransport nach Theresienst. U. sind beinah zufrieden, endlich d. Ungewissheit los zu sein. Vergessen Sie uns nicht.“ Im Konzentrationslager zeichnet sie, soweit ihr das unter den Umständen möglich ist und überlebte hier zwei Jahre. Wenige Tage vor ihrem 81. Geburtstag stirbt Wolfthorn zwei Jahre später, kurz vor ihrem 81. Geburtstag, krank und entkräftet aufgrund der Mangelernährung und der unzureichendenden gesundheitlichen und hygiensichen Bedingungen. Sie zählt zu den rund 35 000 Menschen, die in Theresienstadt ermordet werden, zu den Opfern der Schoah, des Holocaust, des nationalsozialistischen Völkermordes an 5,6 bis 6,3 Millionen europäischer Juden.

Wolfthorn gehört, trotz ihres Appells, zu den „vergessenen“ Künstlerinnen der Moderne, zu denen zahlreiche jüdische Malerinnen zählen. umfangreiches Werk gilt bis auf wenige Bilder in den Depots deutscher Museen lange Zeit als verschollen und wird erst Anfang 2000 wiederentdeckt.

Mädchen mit blaugrünen Augen, Julie Wolfthorn