Achtung, wichtige Nachricht! Aber wahrscheinlich werdet Ihr so ungern digital angebrüllt wie ich, deshalb nehme ich das Ausrufen sofort zurück. Zudem muss ich als Journalistin – mit mehr als 30 Jahre auf den Tippeden Fingerspitzen – allein schon von Berufs wegen mit Inhalten (heute gerne content genannt, was aber auch nichts anderes bedeutet, Nebel werfen lässt sich in allen Sprachen, vermute ich) penibel und akkurat umgehen. Deswegen schreibe ich hier jetzt erstmal, dass ich die meisten Informationen in diesem Text meiner Tochter Marlene und ihrem quasi Ururgroßonkel Emil Holub verdanke.

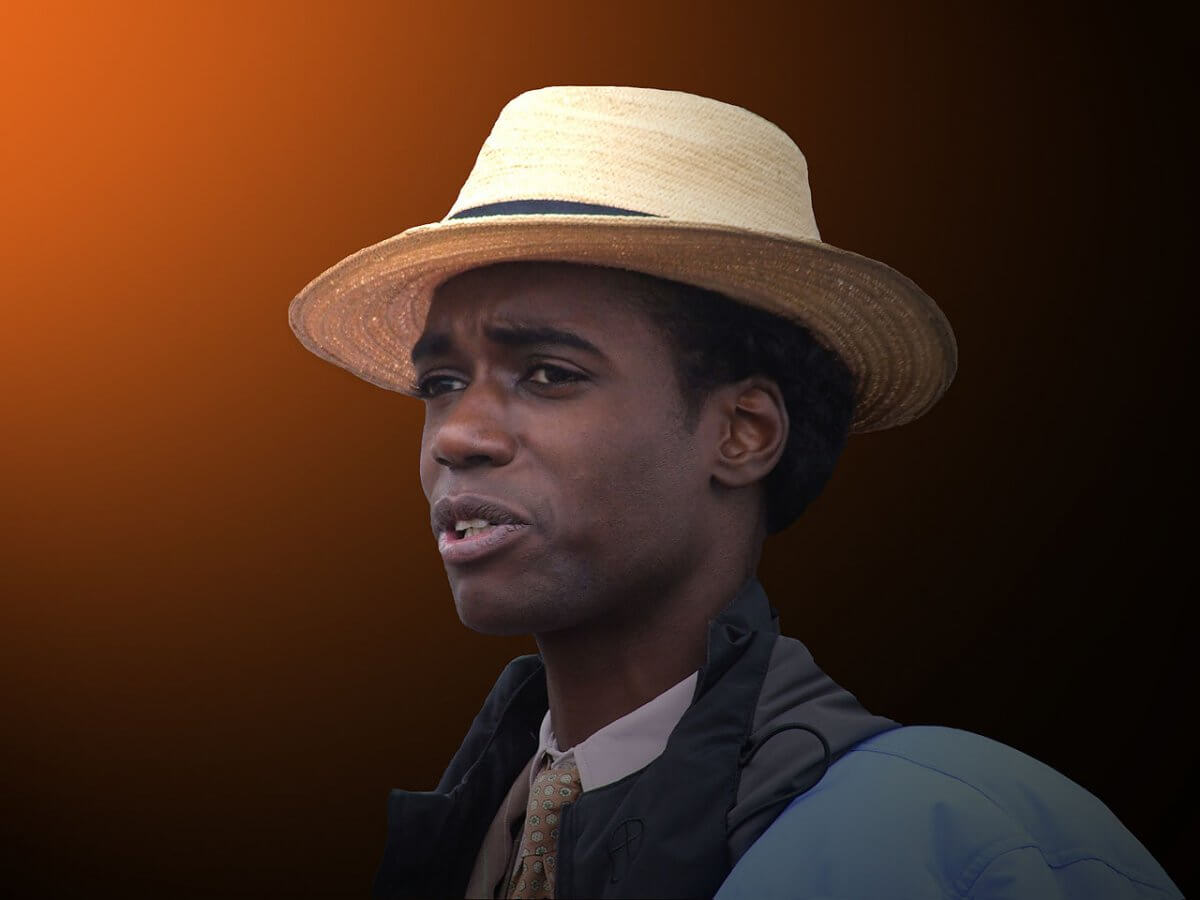

Der Großvater von Max Nods, Waldemar Nods, ehemaliger Häftling des KZ Neuengamme, wurde im niederländischen Film SONNY BOY (Regie Maria Peters, vorgeschlagen für den Oscar), nach dem gleichnamigen Bestseller (in den Niederlanden, in Deutschland vergriffen) von Annejet van der Zijl gespielt Sergio Hasselbaink. Dieses Foto entstand bei den Filmaufnahmen in Scheveningen. Dort nahmen Waldemar Nods und Rika van der Lans, die Eltern von Waldy – Max Nods Vater, als Kind Sonny Boy genannt, im Zweiten Weltkrieg von deutschen Besatzern Verfolgte heimlich in ihrem Hotel auf.

Hatte ja im Blogbeitrag „Der karierte Koffer fährt nach Neuengamme“ von meiner aufklärerischen und aufschlussreichen Begegnung mit dem Niederländer Max Nods geschrieben, dem Enkel eines Häftlings im KZ Neuengamme, einem Hamburger Lager, das der Vernichtung durch Arbeit diente, und von seiner Hauptforderung in Sachen Zukunft der Erinnerung in Zeiten des internationalen Rechtsrucks. Nods forderte am 14. November 2024 auf dem Forum „Erinnern an die nationalsozialistischen Verbrechen in Zweiten des internationalen Rechtsrucks“ in der dortigen Gedenkstätte, aus aktuellen Anlässen, Journalist*innen müssten bezahlt werden.

Als Redakteurin mit Papier-Hintergrund höre ich es bei so einer Forderung im übertragenen Sinne im Blätterwald rauschen, lausche den 2020ern, ihrer Aufregung, Empörung und Pöbelei á la „die sind doch eh alle bestechlich…“. Nein, sind sie nicht. Nicht alle. Und Nods, so habe ich ihn hoffentlich richtig verstanden, will europa- und weltweit einfach nur Leute unterstützen, die dafür bezahlt werden (damit sie eben nicht bestechlich sind), dass sie gelernt haben, was eine Nachricht vom „Meinungsjournalismus“ unterscheidet.

Und nun „die Nachrichten“ – hab ich früher doch glatt, seit wir ab den mittleren 1960ern einen Fernseher hatten, mit der Tagesschau verwechselt, sonst gab´s ja nichts – außer gelegentlichem Meinungs-Gebrüll des nicht wirklich entnazifizierten Vaters am Familientisch.

In den 1990ern, als noch nicht ganz soviel geschwafelt und geschwurbelt, vorgespiegelt und nachgeplappert wurde wie drei Jahrzehnte später (Kommentar der Bloggerin, bei „meiner“ taz wurden die Kommentare der Setzer*innen zu neuen Nachrichten immer als Erstes gelesen:)) haben sich manche Teilnehmer*innen meiner Schreibwerkstätten und Redakteur*innenkurse gewunden oder gewundert bei der Definition von Information und so. Sie mussten von Seiten am Ende so einer Fort- oder Weiterbildung oft Multiple-Choice-Fragebögen ausfüllen, deswegen waren mir ihre Aufmerksamkeit, anschließenden Diskussionen sicher, wenn wir über die Nachricht als solche sprachen. Im heutigen Alltag meinen wir in etwa Inhalt einer Information, in früheren, autoritäreren, Zeiten wurde sie Nachrichtung genannt und war als Anweisung gemeint, nach der andere sich zu richten hatten. Heute verstehen viele nach meinem Augenschein und öffentlichen Belauschen die Blinkzeichen „Sie haben neue Nachrichten (Messages, Botschaften)“ zwar als Anweisung, als digitale Direktion (Weisung), sich von der Person, für die sie gerade noch anwesend waren, blitzschnell abzuwenden.

Eine Nachricht, das meint umgangssprachlich den Inhalt einer Information, egal auf welchem Wege wir benachrichtigt werden. Bundesarchiv, Friedrich Gahlbeck

Und ich greife für weitere Begriffsbestimmungen nicht zu Google. Diesen Dollar- und Datenkraken umschwimme ich seit mehr als einem Jahrzehnt, spätestens seit der US-amerikanische Konzern die „erweiterte Suche“ abgeschafft hat, die uns anfangs bei journalistischen Recherchen nützlich war, möglichst großräumig.

Kann mich noch an die erste Begegnung der anderen Art mit dieser Maschine erinnern. Das war Ende der 1990er, kurz nach der Gründung des Techno-Unternehmens Google LLC (ll steht für limited liability), bei einer Besichtigung des Hauptsitzes der Deutschen Presse-Agentur (übrigens ebenfalls eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Hamburger Mittelweg, Jenspetersen67

Die Mitarbeiter*innen dort, echte Vollprofis, schwärmten von Informationen, die auf der anderen Seite des großen Teiches von einem kommerziellen Unternehmen mit „limited liability“ (beschränkter Verbindlichkeit, Haftung) organisiert und zugänglich gemacht werden, das seinen Hauptumsatz – mittlerweile sind das wohlmöglich mehr als 30 Milliarden jährlich – mit Werbung macht. Das war uns damals weder bewusst, noch verdächtig. Heute lese ich leicht irritiertem Vergnügen folgende Benachrichtigung zum Ende des Kapitalismus: „Auch viele Dienstleistungen entfallen, wenn die Wirtschaft schrumpft. So wäre es überflüssig, für Waren zu werben, wenn Güter sowieso knapp sind und garantiert Käufer finden. PR-Agenturen, Messelogistiker und Werbegrafiker hätten nichts mehr zu tun. Auch wäre unklar, wie sich Zeitungen oder Google noch finanzieren sollen, wenn die Anzeigen ausbleiben.“ Sie stammt von der in Hamburg geborenen und ausgebildeten ehemaligen taz-Kollegin Ulrike Herrmann, seit mehr als 20 Jahren Wirtschaftskorrespondentin. Vertraue ihr auf Grund ihrer nicht enden wollenden Professionalität, also müssen wir nun die Sache mit der Information selbst organisieren.

Dazu belehrt mich mein 2128 Seiten starkes Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache folgendermaßen: das lateinische Wort informatio bedeutet Bildung, Belehrung. Und hat jetzt nicht unbedingt etwas mit IKT zu tun, mit Informations- und Kommunikationstechnologie (als ich meine vor fast 30 Jahren gegründete Einzelfirma stadie:kommunikation taufte, haben sich manche gewundert, warum gerade ich mit meiner ausgeprägten Zahlenschwäche und dem mangelhaften räumlichen Denkvermögen, welche das Tippen und Wischen auf Bildschirmchen zur Qual machen, nun auch „in die Aitie“ einsteige). Nö. Wir können ja auch miteinander reden, statt technologischer Simulation und Projektion Dinge und Verhältnisse vor Ort in Augenschein nehmen, ein Buch wälzen wie Ulrike Herrmanns Ende des Kapitalismus oder den DUDEN.

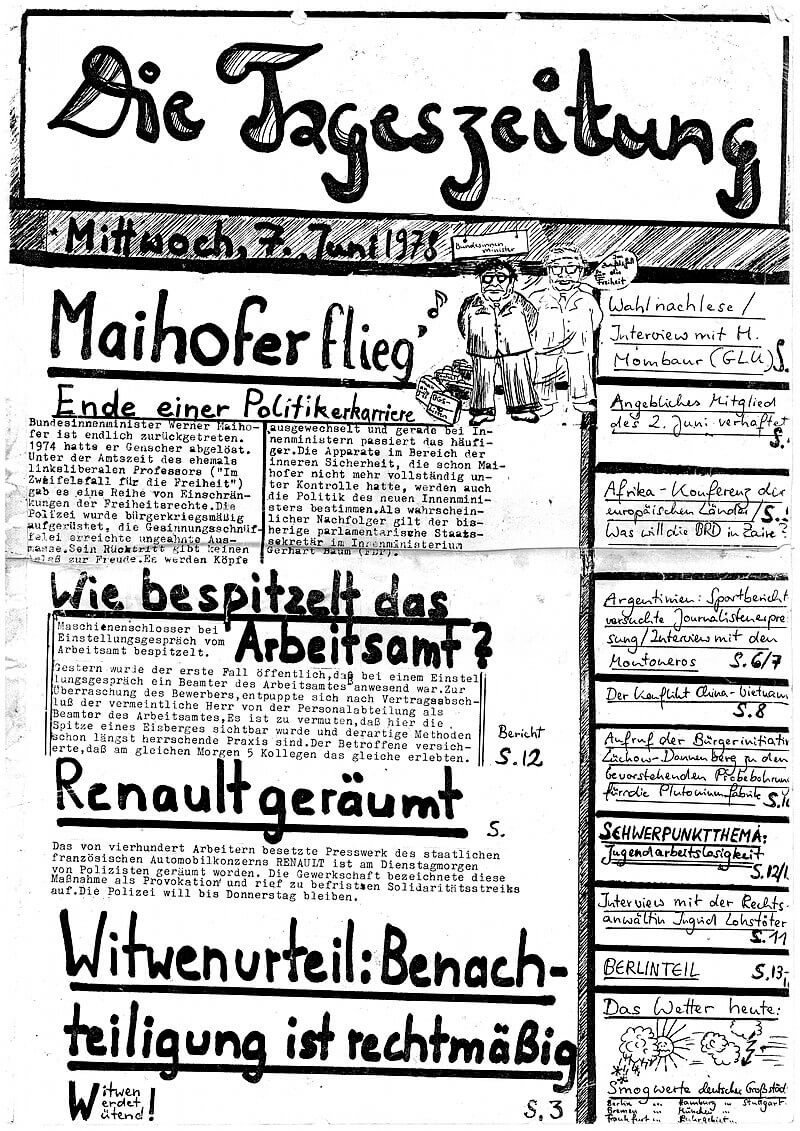

„Spielnummer“ der „Tageszeitung“ vom 7. Juni 1978 von Ute Scheub

In Letzterem, dem Bedeutungsörterbuch, steht etwas von Unterrichten. Das mache ich nun ja schon seit Anfang der 1990er: zunächst habe ich bei der taz Hamburg, dem damals sechsseitigen Lokalteil der tageszeitung, die Hiesigen über Neuigkeiten aus den Bereichen Ökologie und Gesundheit informiert. Mit der Betonung auf neu, nichts ist so alt wie die Information von gestern. What´s new pussycat? Diese Frage schießt mir chronisch durch den Kopf, wenn ich beim digitalen Nachforschungen auf Abwege gerate. Ich weiß nämlich als Biologin, wie Katzen funktionieren:).

Kalter Regentag im Grünzug, Hamburg-Altona, neun Achtjährige erwärmen sich für ungezuckerten Fürchtetee und eine uralte Apfelsorte, die Kursleiterin im Friesennerz (me, myself, I) freut sich mit ihnen, sie steht doch so auf Vielfalt!

Nun, nachdem sich für mich die Übermittlung von handfesten und nachhaltig fundierten naturwissenschaftlichen Nachrichten an große Teile meine Generation über Jahrzehnte als gefühlt nahezu überflüssig erwiesen hat, versuche ich, Jüngeren ökologisches und gesundheitliches Wissen beizubringen. Dabei greife ich nicht unbedingt zu den neuesten Nachrichten, die uns umgebende Natur und unsere Nahrungsaufnahme wurde bekanntlich schon vor längerer Zeit „erfunden“, auch wenn das bei den Kübeln von beispielsweise „food-news“ manchmal in Vergessenheit gerät. Aber da vertraue ich auf Wirtschaftsexpertin Ulrike Herrman, das wird sich regeln. Und dann essen wir einfach das, was hier wächst und bewundern die einheimische Fauna und Flora.

Das Thema Nachhaltigkeit legen wir jetzt mal zur Seite, aber das Thema Neuigkeit behalten wir mal im Kopf, denn Begriffebegreifen hilft zum Beispiel auch dann, wenn Menschen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung dahingehend missbrauchen, dass sie einer immer wieder das Gleiche um die Ohren hauen.

Dieses Bild – der Auszug stammt aus einem Ölgemälde, das Gustav Möller 1908 in Weimar anfertigte, und das nun bei mir hängt – zeigt eine mir unbekannte Verwandte der mütterlichen Linie, aus der Generation meiner Urgroßmütter. Wenn jemand etwas über den Maler Gustav Möller weiß, freue ich mich über eine Nachricht.

Unter 2a) steht im DUDEN in Sachen Information: „(auf Anfrage erteilte) über alles Wissenswerte in Kenntnis setzende, offizielle, detaillierte Mitteilung über jemanden, etwas.“ Was aber ist wissenswert? Das frage ich mich täglich in meinem fortgeschrittenen Alter. Und so gelangen wir ganz detailliert zu meiner heutigen „Nachricht“. Und die ist keine, weil vollständig subjektiv, weil ich nicht weiß, ob meine Botschaft, dass sich bei jeder Familienrecherche Horror und Hübsches auftut, dass es unmöglich sein kann, dass auf einem Stammbaum nur faule, nach Unrecht stinkende „Äpfel“ wachsen, ebensowenig wie es unter den Vorfahren eines Menschen ja nicht nur Lichtgestalten geben kann, für euch wissenswert ist. Das ist ja für Dich möglichweise keine Mitteilung, die Dir in Bezug auf jemanden oder etwas (für dich persönlich) Wichtiges bzw. die Kenntnis des neuesten Sachverhaltes vermittelt. Aber die oben genannten angehenden Redakteur*innen „mussten“ mir nach dieser Unterrichtseinheit im Sinne ihrer künftigen geistigen Gesundheit versprechen, dass sie sich nach dieser Duden-Definition eine Woche lang mal alle short or long messages, Meldungen, Mitteilungen, Nachrichten gar nicht erst angucken, die für sie persönlich nicht wichtig sind und auch nicht die Kenntnis eines neuen Sachverhaltes vermitteln. Das spart übrigens enorm viel Kraft – körperliche und physikalische Energie. Du musst ja auch nicht weiterlesen:).

Die geistigen und körperlichen Ahnen sind nun also mein so neues wie jahrhundertealtes eurasienumspannendes Thema. Die für mich neue „Nachricht“ war, dass ich nicht nur Übeltäter unter meinen Vorfahren habe, wie es mir in traumatisierteren Lebenszeiten erschien. Nehmen wir mal die Holubs. Da kann ich auf einen Text aus dem engeren Kreis meiner Verwandten zurückgreifen, die Autorin, Marlene Stadie, würde ich jederzeit auch als Wahlverwandte wiederwählen.

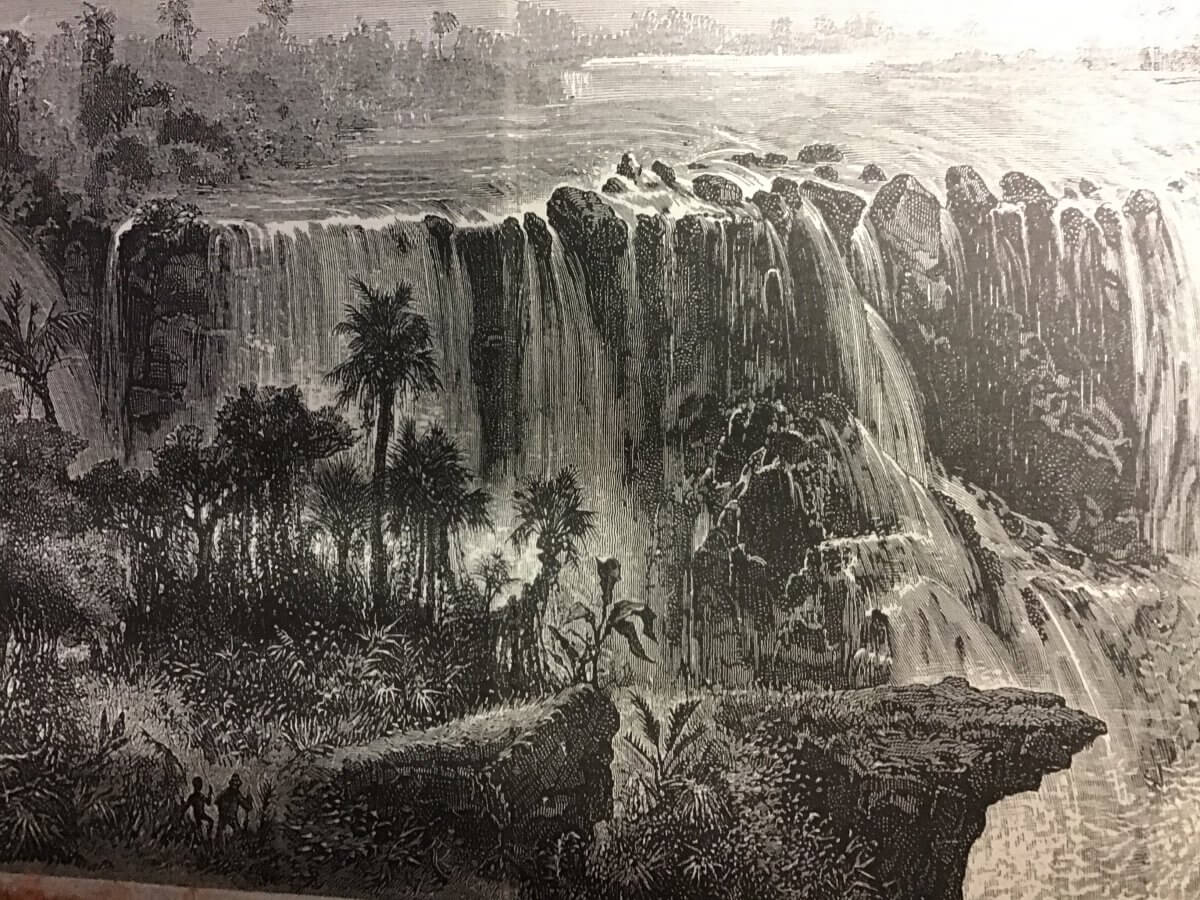

Hier kommt: Marlene fährt zum Wasserfall: „2016 machen sich an einem heißen Januarnachmittag die Afrikareisenden Marlene und ihr Vater Hajo auf, Livingstone zu erkunden. Kaum 200 Meter die Hauptstraße rauf eine überraschende Zufallsbegegnung: neben dem Eingang zum städtischen Museum steht eine Büste und Marlene traut ihren Augen kaum, als sie den Namen unter dem verträumt dreinblickenden Gesicht erkennt: Emil Holub. Marlene weiß zu diesem Zeitpunkt von ihrem Vorfahr nur, dass er Afrikaforscher war. Dass er genau hier in Livingstone geforscht und die ersten Karten der Victoria Falls angefertigt hat, das erfährt sie heute in dem kleinen, altmodischen Museum, in dem Emil Holub’s Bücher, sowie die von ihm gezeichneten Original-Karten ausgestellt sind.

Wenige Tage zuvor hatte sie staunend an den Victoria Falls gestanden – nichtsahnend, dass Emil Holub als einer der ersten Weißen wohl genau hier gestanden haben muss, sicherlich nicht minder beeindruckt von den gigantischen Wasserfällen. Sicher kannte Emil Holub auch den Baobab-Baum auf der anderen – der simbabwischen – Seite des Flusses. An dem 1000 – 1500 Jahre alten Baum trafen sich jahrhundertelang Sambier (die mit Kanus über den Fluss kamen) und Simbabwer zum Handeln. Hier, oberhalb der Wasserfälle, fließt der breite Zambezi ruhig und majestätisch dahin. Nichts deutet darauf hin, dass er nur wenige Kilometer weiter den höchsten Wasserfall der Welt hinunterstürzt.

Victoria Falls, Simbabwe, 17. Januar 2016: Nachdem sich die Rückkehr nach Bulawayo ins Berkeley schon anfühlte wie nach Hause kommen, war es an der Zeit, weiterzuziehen. Also kauften wir uns Tickets für den Nachtzug nach Victoria Falls – Vic Falls, wie der Einheimische und der Backpacker sagt.

Der Zug allein war ein Erlebnis. Die Initialien in Fenstern und Türen wiesen darauf hin, dass die Waggons aus einer Zeit stammen, in der das Land noch Rhodesien hieß: RR – Rhodesian Railways. Wir hatten ein Zweier-Compartment, schmal, mit einer Längsbank und einem Bett zum runterklappen, alles im 50er-Jahre-Stil, in der Ecke ein Metallwaschbecken zum runterklappen mit Waschschränkchen darüber.

Außer uns nur Simbabwer im Zug, mit Reissäcken und Hühnerfutter beladen. Der Zug fährt schaukelig und ruckelig durch die Landschaft und hält überall dort, wo ein Wellblechschild steht, manchmal ohne dass man etwas wie eine Siedlung erkennt. Überall steigen Menschen ein- und aus, überall stromern Affen am Zug entlang.

Nach der Nacht hatten wir noch den ganzen Vormittag zum Rausgucken und Staunen, Hügel, Busch und dschungelartige Landschaften, vorbei an Warzenschweinen, Gazellen, Gnu-Herden. Plötzlich taucht dann unerwartet der blitzblanke, hübsche Bahnhof von Victoria Falls auf und man ist da.

Vic Falls ist winzig und nicht schön. Ein reiner Touri-Ort mit Hotels, Restaurants, Souvenirshops und Verkäufern, die einem hinterherlaufen und aufdringlich Sachen oder Taxifahrten verkaufen wollen.

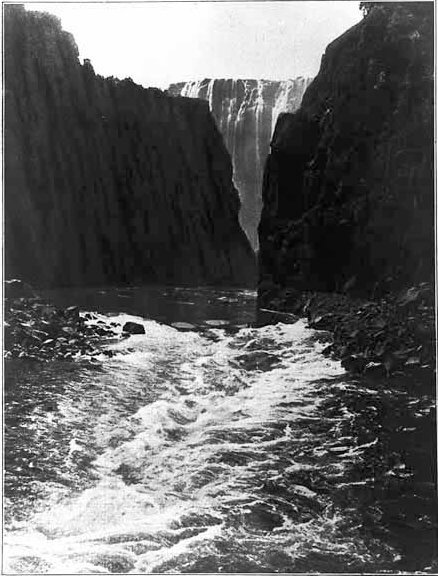

Die Viktoriafälle, wie unser Vorfahr Emil Holub sie Ende des 19. Jahrhunderts kartografierte und darstellte

Nach einem großen Regenguss sind wir am Nachmittag noch zum alten Baobab-Baum am Fluss gegangen, 1000 – 1500 Jahre alt, an dem sich jahrhundertelang Simbabwer und Sambier zum Handeln trafen. Von dort aus kann man auf der Straße am Fluss entlang laufen, sieht ihn aber durch das Gestrüpp kaum. Doch unten am Fluss lauern Krokodile, weshalb man dort als Unkundiger nicht hin sollte. Die Wasserfälle sind als Rauschen omnipräsent, sehen werden wir sie morgen.

Victoria Falls, Simbabwe, 19. Januar 2016: Sie sind wahrlich gigantisch diese Wasserfälle. Was für ein Anblick, was für ein Gefühl!

Die meisten Touristen tragen Regenjacken, dabei ist es der größte Spaß, wenn man an einigen Aussichtspunkten nass wird von dem Sprühregen der Wasserfälle. Man kommt von zwei Seiten an die Wasserfälle heran: von der simbabwischen Seite steht man den Fällen direkt gegenüber, auf der sambischen Seite sieht man seitlich in die Schlucht und steht direkt neben dem Fluss, dort, wo er in die Tiefe rauscht.

Wenn man zu Fuß über die Grenze geht, geht man kurz hinter dem simbabwischen Border post über die Brücke, die über den Zambezi führt, kurz nachdem er in die Schlucht gefallen ist, zur Zeit ihres Baus – 1904 – die höchste Brücke der Welt.

Livingstone, Sambia, 20. Januar 2016: Am Nachmittag haben wir uns aufgemacht, Livingstone zu erkunden. Wir waren gar nicht weit gekommen, zum Museum 200 Meter die Hauptstraße rauf, die große Überraschung: Eine Büste von Emil Holub, meinem Vorfahr, dem Afrikaforscher, der, wie wir heute gelernt haben, die ersten Karten der Victoria Falls angefertigt hat. Ich hab meinen Augen nicht getraut!

Livingstone ist klein und nicht besonders aufregend, aber nett. Jedenfalls netter als Victoria Falls, da es kein reiner Touri-Ort ist, sondern eine ganz normale Stadt, in der Menschen leben.

Ein paar Kolonialgebäude stehen noch, es gibt Märkte und staubige Gassen mit Holzverschlägen in denen alles von Hühnern bis Autoteilen verkauft wird. Die Mauern sind bunt gestrichen und mit altmodisch anmutender Werbung bemalt, die Leute hängen, träge von der Hitze, im Schatten der Arkaden rum.

Livingstone, Sambia, 21. Januar 2016: Auch das Museum ist altmodisch, mit ausgestopften Tieren und handgemalten Karten, aber charmant und informativ. Durchaus kritisch auch, zum Beispiel wenn man durch ein lebensgroß aufgebautes Dorf in die lebensgroß angedeutete Stadt kommt, auf dem Weg eines Dörflers, der in der Stadt sein Glück sucht, getrieben von der Moderne, vom Steuersystem, von irreführenden Versuchungen, wobei er den Kontakt zur Natur und seinen Traditionen verliert.

In der Sektion über weiße Entdecker gibt es auch einen Text über Emil Holub, mitsamt ausgestellten Büchern und der Original-Karte der Victoria Falls, die er gezeichnet hat.

Livingstone, Sambia, 23. Januar 2016: „The Zambezi Waterfront“, die einzige Chance, bezahlbar direkt an den Fluss zu kommen. Denn das ist gar nicht so einfach: die Teile, deren Ufer nicht durch Moore unzugänglich sind, sind aus nachvollziehbaren Gründen geschützte Gebiete, die nur mir dem Auto zugänglich sind, weil hier Elefanten, Giraffen, Nilpferde, Krokodile und Löwen frei herumlaufen. Nur an einigen Stellen wurden gut umzäunte Lodges direkt an den Fluss gebaut, das Waterfront ist eine davon, die aber netterweise auch für kleines Geld einen Campingplatz anbietet. Die Terrasse des Restaurants ist direkt überm Fluss, in Sichtweite des sich auftürmenden Nebels der Wasserfälle.

Historische Aufnahme: Blick von Süden in die Boiling-Pot-Schlucht mit Ostteil der Viktoriafälle im Bildhintergrund, Anonymus – Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, image URL: http://www.ub.bildarchiv-

Der Zambezi ist majestätisch. Breit und ruhig fließt er dahin, nichts deutet darauf hin, dass er nur wenige Kilometer weiter den höchsten Wasserfall der Welt hinunterstürzt.

Gerade habe ich die Kappe meines Radiergummis in ihm versenkt. Die hat nun eine interessante Reise vor sich.

Gestern Abend gab es Krokodil-Pizza.“

Danke Marlene! Danke Emil!

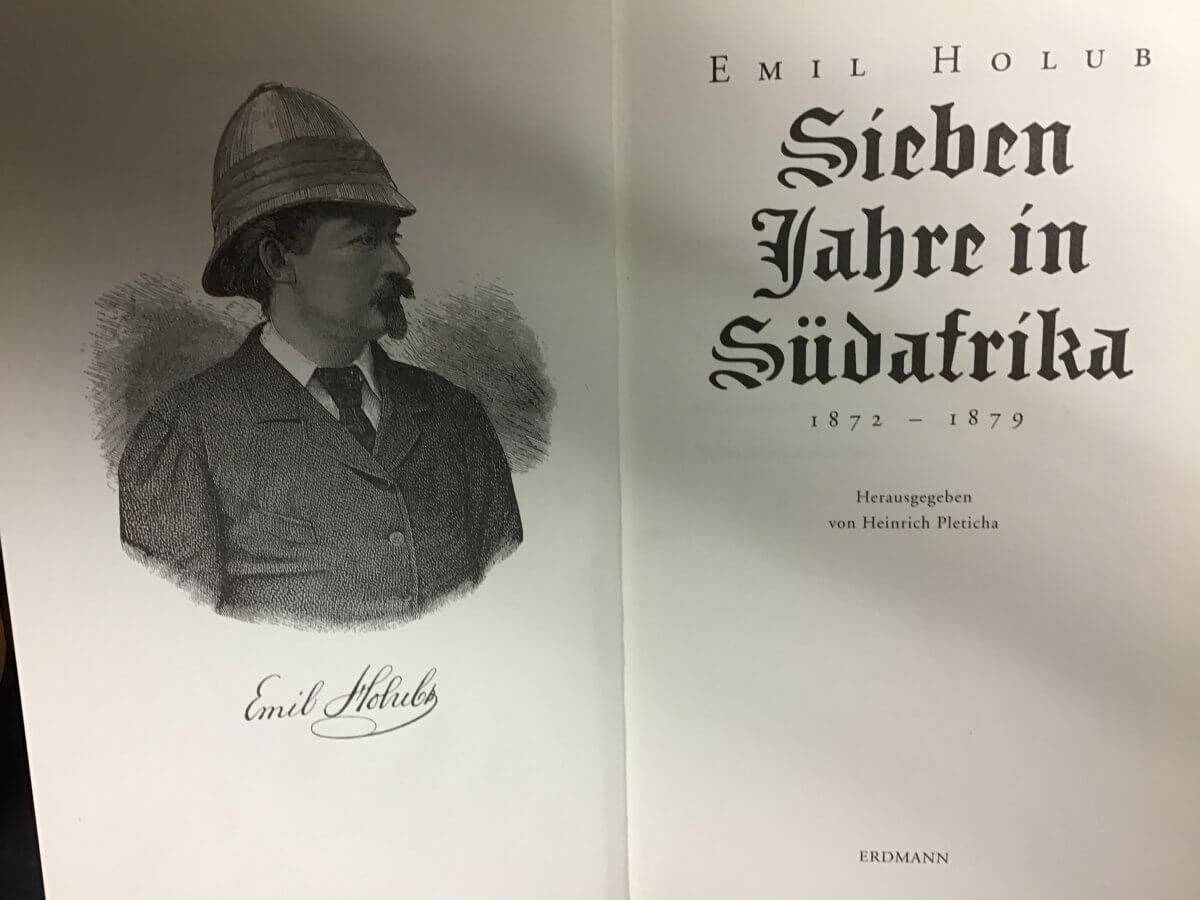

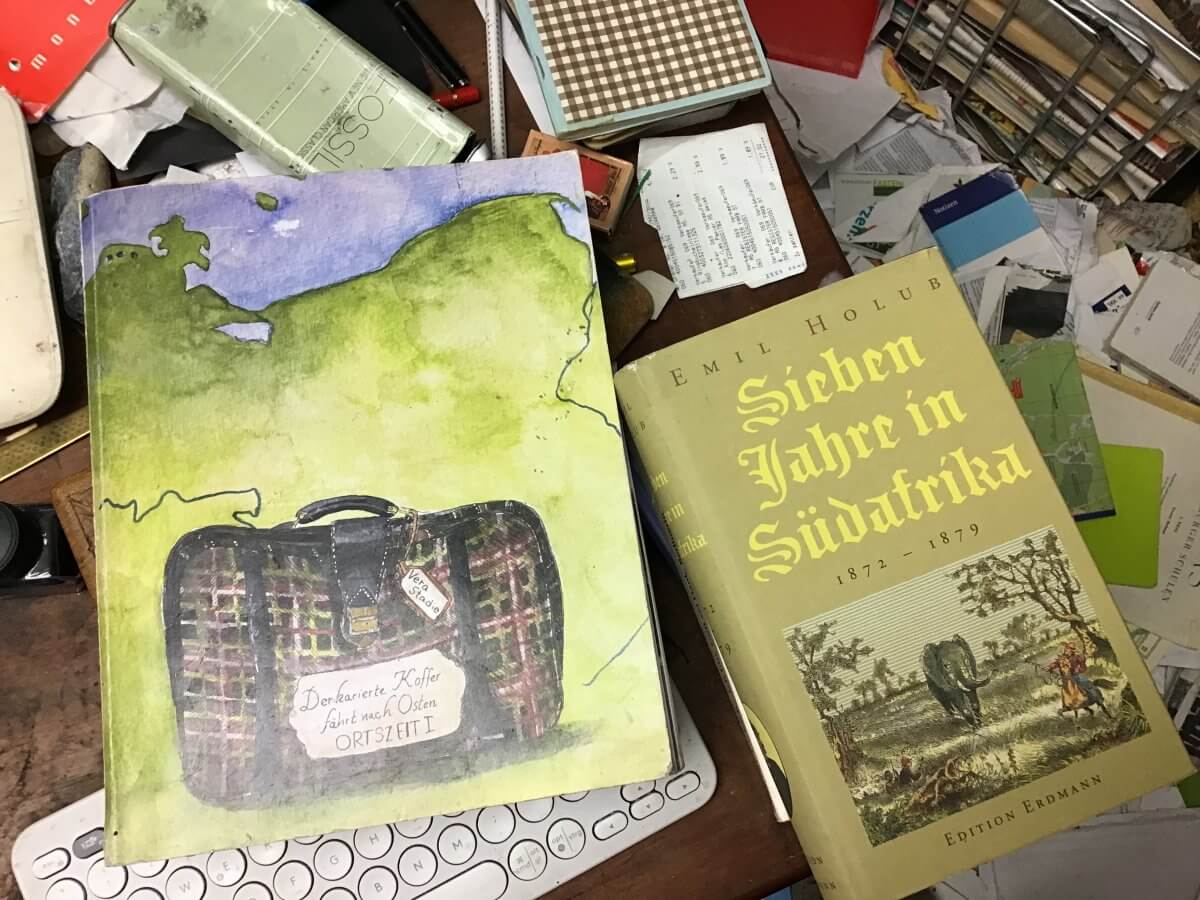

Das passt sogar farblich, Autor dieses mit seinen eigenen Stichen, wie dem vom Elefanten auf dem Buchumschlag, illustrierten Berichtes über Afrika-Expeditionen von 1872 – 1879 ist Emil Holub aus Holitz in Böhmen; Autorin des zwei Kilo schweren Bandes über Orte und Ortschaften meiner Vorfahren, illustriert vom jungen Illustrator Kevin Külsen (auf Instagram: Kevin.külsen), von dem auch das Titelbild dieser ersten, auf sieben Exemplare limitierten Auflage stammt, ist seine „Großnichte“.