13. – 15. November 2024

erschrecke Donnerstag den 14. – 14:00 – SS-Garagen/KZ-Gedenkstätte Neuengamme/Vierlande/Hamburg –

angefangen hat es schon vor zwei Jahren. Erfreute mich Ende Oktober 2022 an zarten Nebeln und der Sonne, die übers alte Gehölz stieg. Nenne es Eulengehölz, denn meine südwestliche Nachbarin, sie wird manchmal Gunda II oder „die andere Gunda“ tituliert, denn im Süden meines Pachtlandes lebt Gunda I – und beide leben schon sehr lange dort in Neuengamme, hat mir berichtet, dass dort in den hohen Bäumen seit vielen Jahrzehnten Asio otus, Tyto alba und Strix aluto nisten.

Asio otus (Waldohreule, Long Eared Owl, 2) und Tita alba (Schleiereule, Barn Owls, 1) im Größenvergleich mit Elster, Rabe und Krähe.

Gunda II kennt sich gut aus mit anderen Bewohner*innen in dieser für uns Naturfreundinnen und die ansässigen Tiere so erfreulich reich strukturierten Landschaft an der Unterelbe, mit ihren Baumgruppen, Gebüschen und offenen Flächen (zum Jagen, kommt gleich), und hat sich sich mit ihrem Gehwagen extra auf den holperigen Weg gemacht auf „das Land“ – wie die Vierländer diese langen schmalen Streifen zwischen den Gräben, hinter ihren Vorgärten und Häusern nennen, die sie früher vor allem für den Anbau von Gemüse und Blumen nutzten.

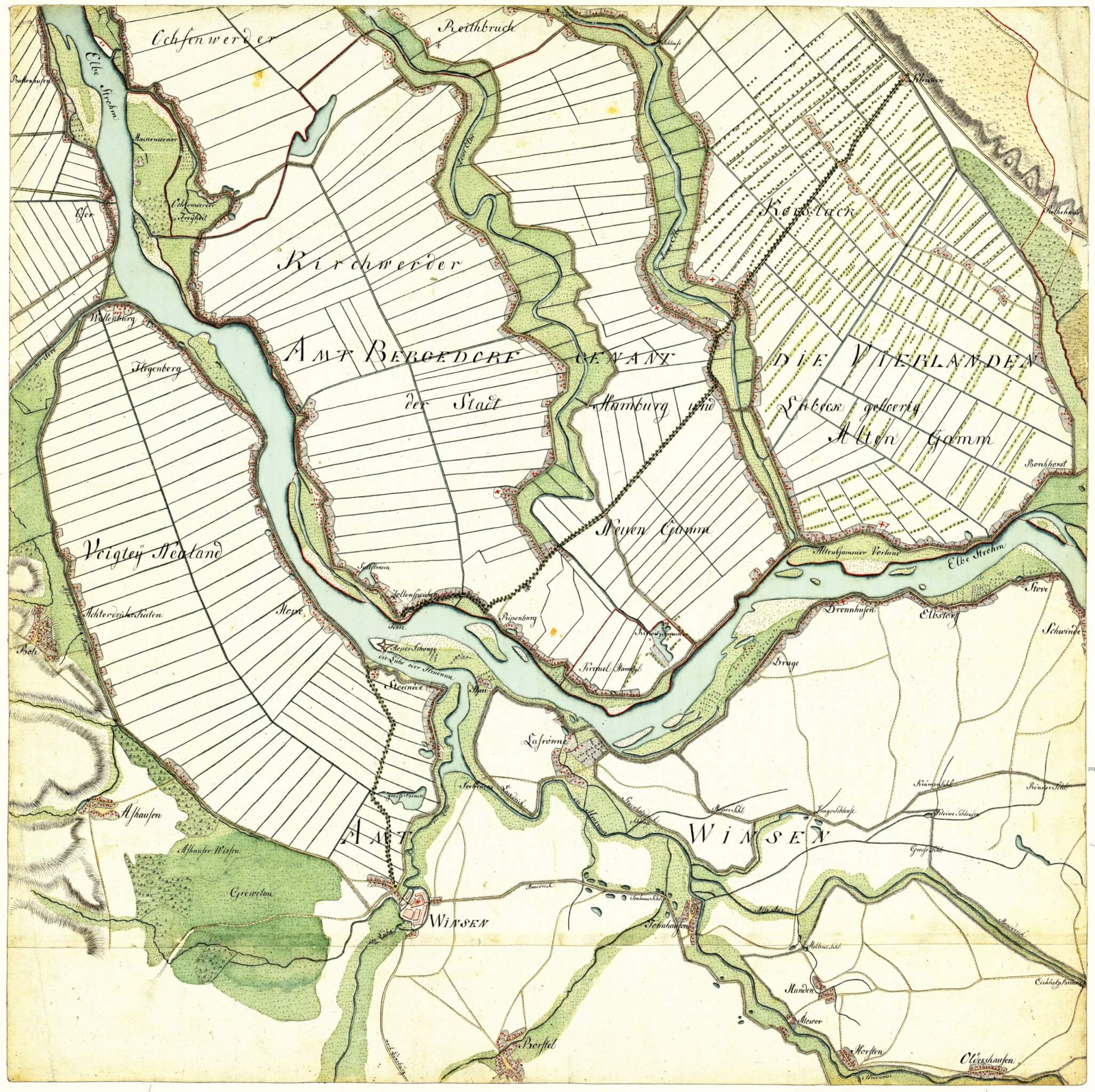

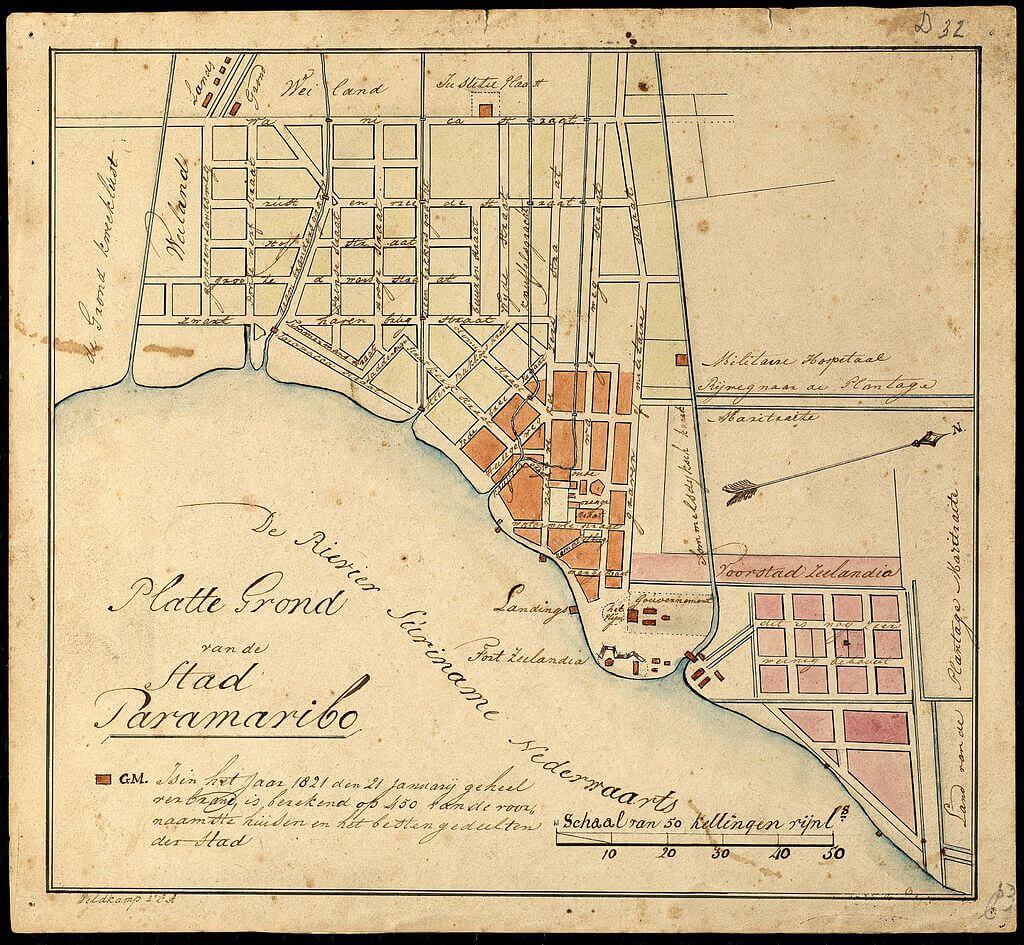

Kleine Karte der ausgedehnten „gestreiften“ Vierlande am nördlichen Elbufer, von links nach rechts die namensgebenden vier Dörfer Kirchwerder, Neuengamme, Curslack und Altengamme, 1420 von Hamburg und Lübeck erobert, seit 1868 – bis auf einen Teil Kirchwerders, der bis zum Inkrafttreten von Hitlers Groß-Hamburg-Gesetz (der von so vielen als Führer Bejubelte hatte ganz Großes mit der Hansestadt vor) im Jahr 1938 preußische Exklave war – allein zu Hamburg gehörig, um 1790, Gustav Adolf von Varendorf

Strix aluto, die dritte Eulenart im Bunde, ist der Waldkauz. Tagsüber ist von ihm ebensowenig zu sehen wie von Asio otus. Die Waldohreule ruht im Geäst. Für ihre nächtliche Jagd nutzt sie die umliegenden Marschwiesen. Und die Bettelrufe ihrer Jungvögel sind nur im Frühjahr zu vernehmen. Auch Tyto alba, die langbeinige Schleiereule mit dem herzförmigen Gesicht, bei der die Vierländer*innen sich in älteren Zeiten nicht sicher waren, ob sie Glück oder Unglück bringt, jagt nur dann tagsüber, fast völlig geräuschlos wenige Meter über dem Boden fliegend, wenn die Beute knapp wird. Das wird sie (noch) nicht, denn zum Beispiel auf unserer Pacht-Wiese mit ihren kleinen Schilfwäldchen und Hecken gibt es Mäuse und Reptilien zuhauf.

Der Waldkauz, braucht vor allem Bäume, alte Bäume. Den Balzruf der Männchen habe ich in manchen Frühlingsnächten gehört, unverkennbar: „huuh, hu-huhu huuh“.

Aber als ich am Kanal entlang nach Norden laufe, dorthin, wo er endet, wo die Hagebutten reifen, am quer dazu verlaufenden Graben, der einmal die Grenze des Konzentrationslagers darstellte, an diesem warmen, sonnigen Morgen vor zwei Jahren, ist zunächst nichts unheimlich.

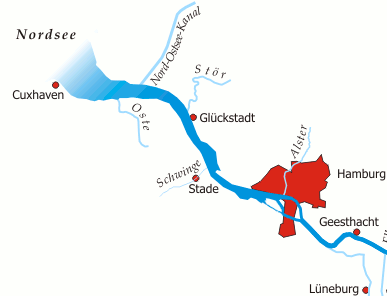

Noch eine grobe Ortung an Mudda Elbe, wie ich „meinen“ Strom nenne: Die Unterelbe, vor Ort in Abgrenzung zu ihren stillgelegten Armen Dove- und Gose-Elbe auch „große Elbe“ genannt, ist der von Ebbe und Flut beeinflusste Stromabschnitt zwischen Nordseebad Cuxhaven und Geesthacht, das sich auf dem höhergelegenen Geestrücken am Rande des Urstromtales befindet.

Hatte mich ja als Tochter eines SS-Angehörigen, der bis 1951 unter falschem Namen (mit der angenommenen Identität eines vermutlich ermordeten Ungarn, in jenem damals besetzten Land hat mein Vater wahrscheinlich ungesühnte und mir bisher unbekannte Verbrechen begangen) auf Grund eines unbewussten Familientabus noch nie einer KZ-Gedenkstätte genähert, bis ich 2019 dieses Pachtland in Neuengamme fand. Aber ein Jahr später wusste ich schon, dass auf dem damaligen Klärwerksgelände, das ich nun passiere andere Angehörige dieser sogenannten Schutzstaffel Erschießungen vorgenommen haben, dass ein Stück weiter so genannte „Muselmanen“, alte und kranke Gefangene kriegstaugliches Material herstellten, und andere KZ-Insassen Waffen für eine Hamburger Firma.

Das Hamburger KZ Neuengamme, Luftaufnahme der britischen Armee vom 16. April 1945, Britisches Verteidigungsministerium, hauptsache.net

Vor der Erklärungstafel zur Vernichtung durch Arbeit treffe ich Franz und Miranda aus den Niederlanden. Sie sind neugierig. Ich bin es auch. Die beiden berichten von den tiefen gesellschaftlichen Spaltungen in ihrem Land. Ich erzähle vom dringenden Ratschlag meiner Großmutter, einer Überlebenden zweier Weltkriege: „Lass dich nicht aufhetzen!“, von meinem „Auf-die-Straße-gehen“, um ansprechbar zu sein und zuzuhören, von „Der karierte Koffer fährt nach …“. Sie wollen das lesen – das heißt, ich muss das jetzt schreiben.

Miranda zeigt mir ein Foto aus den 1940ern: ein junger Mann mit zurückgekämmter Stirntolle blickt so vorsichtig wie forsch nach vorn. Es ist ihr Großonkel, der Bruder ihrer Großmutter. 1944 war er Anfang zwanzig und hat in Holland als Widerstandskämpfer gearbeitet, wurde gefangengenommen und hier ermordet.

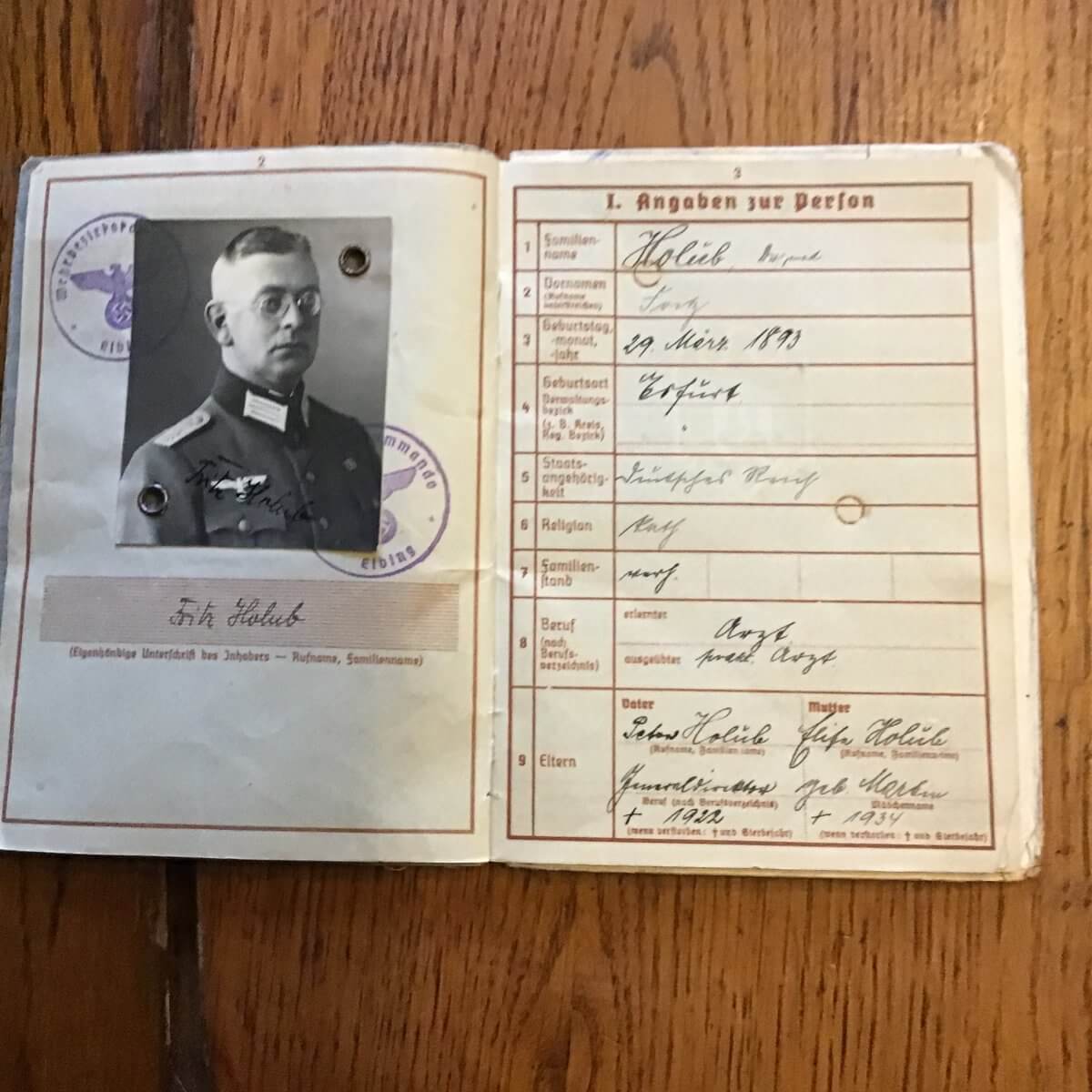

Das Jahr 1944 jährt sich nun zum 80. Mal mit seinen schrecklichen Ereignissen vielerorts in Europa. Wehrmacht und SS begingen in jenem Jahr in den besetzten Ländern unzählige Verbrechen: Massaker, willkürliche Verhaftungen, Deportationen. Verwandte von damals ins KZ Neuengamme Verschleppten kamen am 13. und 14. November 2024 hierher, zum gemeinsamen Erinnern an die nationalsozialistischen Verbrechen. Ich betreibe als Angehörige von Tätern, mein Großvater Fritz Holub, Jahrgang 1893, war 1944 als Oberstabsarzt im Stalag 336, im Dulag 376 und im Dulag 121 als Oberstabsarzt der Wehrmacht tätig.

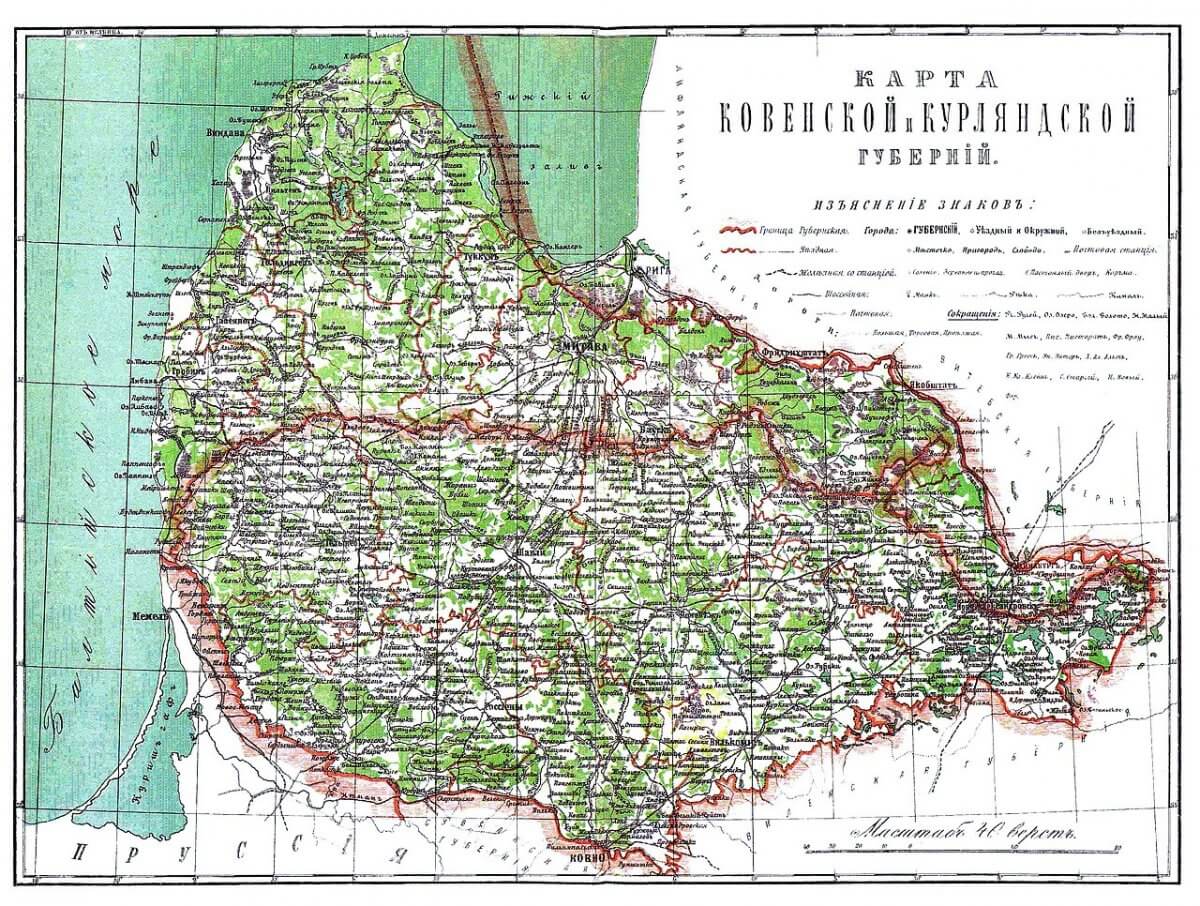

Die Gouvernements Kowno und Kurland (dort wurde meine Großmutter Maria Poetschke 1900 geboren, die im ersten Weltkrieg Fritz Holub heiratete) in einer russischen Karte um 1890.

In Kaunas (russisch Ковно Kowno, belarussisch Коўна Kouna, polnisch Kowno, jiddisch Kovne, hebräisch קובנה Kovna), auf Deutsch damals Kauen genannt, heute die zweitgrößte Stadt Litauens, befand sich das nationalsozialistische Stammlager (Stalag) 336, in dem mein Großvater als Arzt der deutschen Wehrmacht eingesetzt war.

Nach einer Volkszählung vom Ende des 19. Jahrhunderts hatte das Gouvernement Kowno 1.544.564 Einwohner. Davon waren rund 575.000 Litauer, 445.000 Žemaiten (Samogiten), 212.000 Juden, 140.000 Polen, 73.000 Russen, 38.000 Weißrussen, 35.000 Letten, 22.000 Deutsche, sowie kleinere Gruppen von Ukrainern und Tataren. Die Žemaiten, auch Samogiten oder Samaiten, litauisch Žemaičiai, waren wie meine Vorfahren väterlicherseits, die Prußen, ein heidnischer baltischer Volksstamm. Für mich spricht dieses vor gut 100 Jahren noch gut gelingende Gemisch von sehr unterschiedlichen Kulturen einmal mehr für ein Eurasien der Regionen, nicht der militanten Nationen. In Kaunas fand der Frieden ein Ende, als es 1915 erstmals von deutschen Soldaten besetzt wurde:

Deutsche Besetzung des Zaristischen Gouvernements Kowno 1915, Deutsche Soldaten in der mit der Feldbahn-Dampflokomotive Nr. 2 mit der Aufschrift Gouv. Kowno wohl bei Aukštoji Panemunė, 1915

Das IX. Fort, die Festung Kowno (lit. Kauno tvirtovė) war eine von 1882 bis 1915 gebaute Festung im Russischen Kaiserreich und ist international wegen der dort von deutschen Nationalsozialisten begangenen Morde an Juden während der deutschen Besetzung 1941–44 bekannt.

Im oben abgebildeten Fort befand das nationalsozialistische Stammlager (Stalag) 336, in dem mein Großvater als Arzt der deutschen Wehrmacht eingesetzt war.

Das Dulag 376, Durchgangslager Rogawka lag im Nordosten Polens, 80 Kilometer südlich der dortigen Bezirkshauptstadt Białystok; mehr finde ich zur Zeit nicht heraus.

In das Durchgangslager 121 (Dulag 121) in Pruszków, wenige Kilometer südwestlich von Warschau, wurde während des dortigen Aufstandes errichtet. Am 1. August 1944 hatte die Polnische Heimatarmee den Kampf gegen die deutschen Besatzungstruppen aufgenommen, vier Tage später wurden die Massenexekutionen der deutschen Wehrmacht an Warschaus Zivilbevölkerung, an Frauen, Kindern und Alten, eingestellt, denn die Besatzer wollten nun unter den Deportierten für Zwangsarbeit geeignete Kräfte finden. Dazu wurde außerhalb der Stadt das Dulag 121 errichtet. Hier wurde, als Fritz Holub seinen Dienst am 21.10.1944 antrat – das Dienstende ist in diesem Fall, in dieser letzten Eintragung in seinem Wehrpass, nicht vermerkt – die entsprechende Auswahl durchgeführt, Arbeitsunfähige wurde ins von Deutschen besetzte Generalgouvernement deportiert, Arbeitsfähige zur Zwangsarbeit ins Reichsgebiet. Viele Häftlinge wurden in Vernichtungslager verschleppt. Bis zum 10. November 1944 wurden so durch dieses Lager 550.000 aus Warschau Vertriebene und 100.000 Deportierte aus anderen Regionen geschleust.

Weibliche Lagerinsassen des Durchgangslagers Durchgangslager 121 in Pruszków auf dem Weg zur Verladung, Autor/-in unbekannt – Emilia Borecka, Marian Marek Drozdowski, Jan Górski, Józef Kazimierski, „Exodus Warszawy – ludzie i miasto po Powstaniu 1944“.

Die Überbelegung in den schmutzigen und stickigen Hallen und die schlechten hygienischen Bedingungen führten zur Ausbreitung von Seuchen.Es herrschte Mangel an Wasser und Toiletten; Todesfälle unter kranken Erwachsenen und Kindern wurden von den deutschen Besatzern als „natürliche Auslese“ bezeichnet, entnehme ich der deutschen Wikipedia. Und mir selbst entnehme ich, dass die Tätigkeit dort nicht der ärztlichen Ethik entsprach, nach der das Wohlergehen des Menschen, das Verbot zu schaden und die Menschenwürde im Vordergrund stehen.

Abtransport aus Pruszków, Foto-Theuergarten Krakau – Emilia Borecka, Marian Marek Drozdowski, Jan Górski, Józef Kazimierski, „Exodus Warszawy – ludzie i miasto po Powstaniu 1944“

Dieser Novemberdonnerstag hat gleich mit Gesprächen begonnen. Sprach mit einer ehemaligen Mitarbeiterin der Gedenkstätte Neuengamme – zum Forum zur Zukunft der Erinnerung lädt diese seit zehn Jahren nicht nur Angehörige von NS-Verfolgten, Nachkomm*innen von NS-Täter*innen und erinnerungskulturell Interessierte ein, sondern auch ausdrücklich die Mitarbeiter*innen von Gedenkstätten, die ich hier jetzt mal ausdrücklich würdigen möchte in ihrem sehr vielfältigen und zukunftsträchtigen Einsatz für eine bessere Welt, den ich seit fünf Jahren vor Ort in Neuengamme erlebe, sie saß als Simultan-Dolmetscherin auf dem Podium (unser Forum fand u.a. auf niederländisch, englisch, spanisch, französisch und polnisch statt). Sie lockt mich als bekennende Pazifistin in die Gedenkstätte St. Nicolai, wo sie nun tätig ist. Werde hingehen, allein schon für den Frieden.

Meine Tochter Marlene und ich verkriechen uns zwischen den eindrücklichen Besuchen in der Gedenkstätte in unser „Eulennest“ auf Hof Eggers.

Kaufte in der Gedenkstätte Neuengamme von den auf dem dortigen Gelände „tätigen“ Bienen gesammelten Honig, nicht nur weil ich so sehr auf Produkte aus den Vier- und Marschlanden stehe. Mir gefällt der tröstliche Gedanke, dass ein Ort mit so grauenvoller Vergangenheit nun Süße hervorbringt. Trau mich erst gar nicht, darüber zu reden, aber der Mitarbeiter an der Rezeption des Neuengammer Studienzentrums (übrigens in Baracke 4, wo wohl Waldemar Nods vor 80 Jahren untergebracht war, wenn auch im Zuge der Errichtung einer Justiz-Vollzugsanstalt dort große Teile der KZ-Gebäude zunächst nach dem Krieg vernichtet worden sind) lächelt, freut sich und stimmt mir aus tiefster Seele zu.

Dieser Honig sei besonders süß und lecker, betont er und holt ein wenig aus – meine Tochter, die draußen wartete, sagt immer ein wenig neckend, ich würde überall den Betrieb aufhalten, nein, ich bringe, so glaube ich fest, mit solchen Gesprächen etwas voran, was es sein könnte, weiß ich vorher auch nicht, bleibe da immer möglichst offenherzig. So erfuhr ich schon vorm Forum über Lachen in Gedenkstätten! Das war das Thema, zu dem mein morgendlicher Gesprächspartner vor Kurzem von einer Soziologin interviewt worden war. Das ist nämlich erlaubt – und beflügelt die Erinnerungskultur ebenso wie die intensive Anbindung an zeitgenössische Vögel und Insekten vor Ort.

Außerdem hörte ich, dass es ihm zunächst peinlich war, vor der Tür dieser ehemaligen Häftlingsbaracke zu rauchen, dass ihn aber eine Kollegin förmlich dazu gedrängt habe. Mein Gedenken findet so statt, seit ich als Nachbarin in hautnaher Berührung bin, dass ich mir die Häftlinge in all ihren möglichen menschlichen Facetten vorstelle, in Liebe zum Beispiel. Trotzdem da! So hieß am 14.11.24 das nachmittägliche Podiumsgespräch mit zwei Töchtern aus verbotenen Beziehungen. Kriegsgefangener aus der Sowjetunion war der Vater der einen, Zwangsarbeiter aus Polen der der anderen, ihre Mütter stammen aus Deutschland.

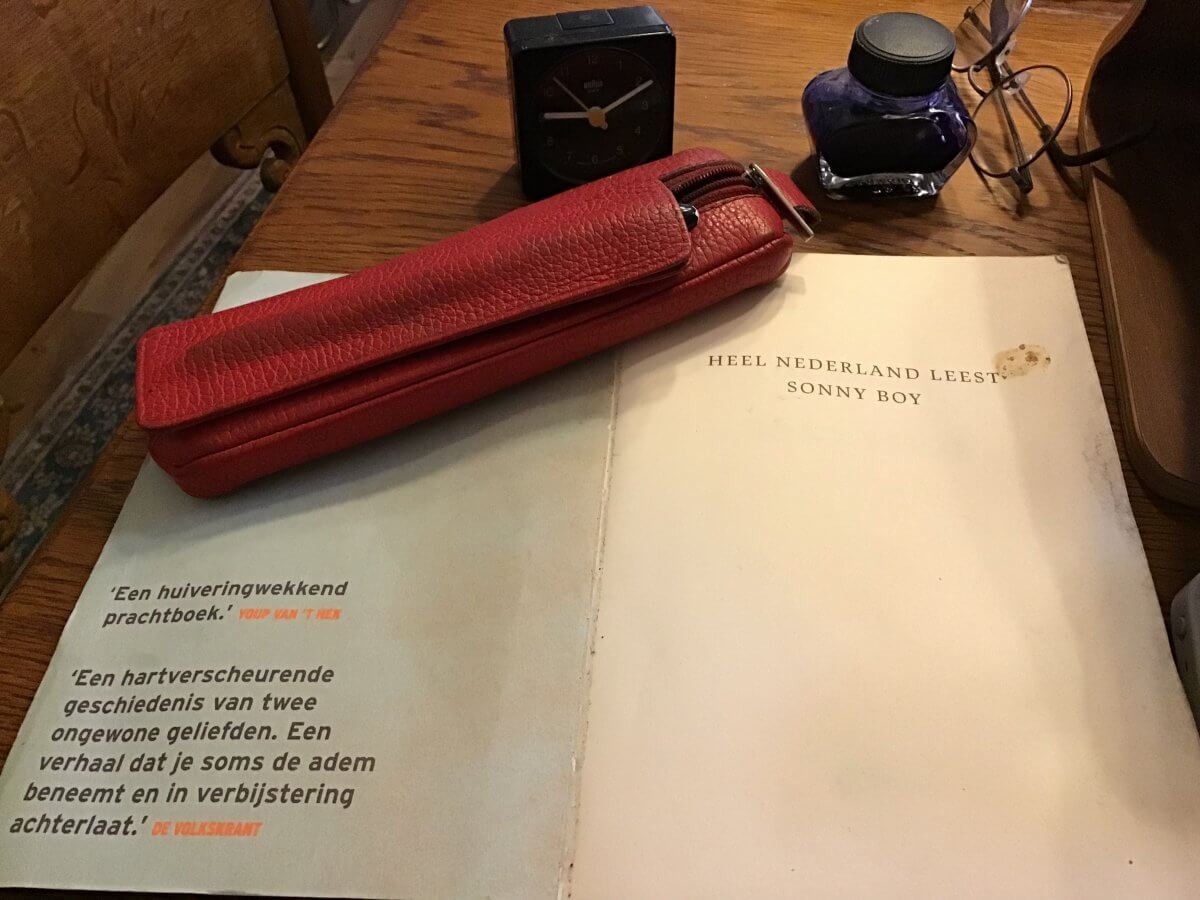

Mein Besuch beim 10. Forum „Zukunft der Erinnerung“ in der Gedenkstätte Neuengamme, bei dem auch an die deutschen NS-Verbrechen in den besetzten Nachbarländern vor 80 Jahren erinnert wurde, entführte mich erneut in die Niederlande, entsprang einem Gespräch dort im Sommer 24, bei dem mir Aukje, bei der ich ein paar Tage wohnen durfte (siehe Der karierte Koffer fährt nach Fryslan, Folge x – y), von einem Buch erzählte, das in ihrem Land für Aufsehen und Aufmerksamkeit, auch für Erinnerung gesorgt hat: Sonny Boy von Annejet van der Zijl; www.annejetvanderzijl.nl. Und als ich in Aukjes Heimatort, dem friesischen Gytsjerk, so meine Radelrunden drehte, fand ich in einer Minibieb, einem Tauschschrank, genau dieses Buch.

Annejet van der Zijl, fotografiert von Anja van Wijgerden

Am sehr frühen Morgen des 13. November traute ich mich anlässlich der mir bevorstehenden Tagung Zukunft der Erinnerung – Erinnern an die nationalsozialistischen Verbrechen in Zeiten des internationalen Rechtsrucks – an die Kapitel von van der Zijls Buch (auf Deutsch ist es vergriffen, in den Niederlanden ist es als Gratisausgabe im November 2023 u.a. an alle Schüler*innen verschenkt worden; www.heelnederlandlest.nl), die in Neuengamme spielen. Dort hält Waldemar Nods, der Vater vom einerseits nach ihm, andererseits nach einem Song aus einem Film des Jahres 1928 – genau das war das Jahr, als Nods bei Rika (geschiedene Hagenaar) einzog – Sonny Boy, im wahrsten Sinne den Kopf über Wasser. Er war ein hervorragender Schwimmer, allerdings in seiner Heimat Surinam wärmere Gewässer gewohnt. Nun wurde ijm kälter, schreibt van der Zijl, als er es sich jemals hatte vorstellen können. Verstehe den niederländischen Text, diese Sprache habe ich quasi nur in Öffies und an Kaffeetafeln erlauscht, soweit, dass mir deutlich wird, das Nods im Konzentrationslager in den Hamburger Vierlanden zunächst im Postkontor gearbeitet hat, und als die Postverbindungen kriegsbedingt zusammengebrochen waren, eine andere administrative Aufgabe zugewiesen bekam. Und einen Schlafplatz in Baracke 4, das war, so steht es im Buch SONNY BOY – das in den Niederlanden auch von Jugendlichen verschlungen wurde, meine Schulausgabe ist echt zerfleddert – eine der besseren; und war, glaube ich auch die, in der wir uns am Mittwoch, den 13. November 2024 trafen, Max Nods, Enkel von Waldemar Nods senior, dem surinamischen Häftling des Hamburger Lagers und ich, Tochter und Enkelin von Männern, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nationalsozialistische Verbrechen begangen haben. Mein Großvater Fritz Holub war gar ein sogenannter „Alter Kämpfer“, das bedeutet, er ist vor der sogenannten Machtergreifung 1933 in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei eingetreten. Nicht weil er Arbeiter war, er war Arzt, nicht weil er Sozialist war, er war Rassist und Faschist mit militärischem Oberstabsrang bei der Wehrmacht, die auch nicht der Abwehr sondern völkerrechtswidrigem Angriffskrieg diente. Als Biologin habe ich auch Nomenklatur und Terminologie studiert (das lateinische Wort nomenclatura bedeutet Namensverzeichnis und kann auch für eine Sammlung von z.B. biologischen oder politischen Ausdrücken stehen; die Gesamtheit all dieser Ausdrücke und Benennungen in einem Fachgebiet nennt eine/r Terminologie), als Redakteurin und möglichst ehrbare Journalistin achte ich sehr ordentlich auf die Wortwahl und studiere als PR-Fachfrau auch, wie wir von wem gegen wen aufgehetzt werden, mit welchen Ausdrücken was verschleiert wird und wem das was nützt, und kann es nicht lassen. Zumal meine Großmutter Maria Poetschke (verheiratete Holub) immer gepredigt hat: „Lass dich nicht aufhetzen, Veralein!“, und das wird gerade wieder schwieriger.

Zu diesem Foto schreibt die Gedenkstätte Neuengamme: „Waldemar Nods wurde am 1. September 1908 in Südamerika geboren. Seine Eltern waren einige der ersten Surinamesen, die frei von der Sklaverei geboren wurden. Im Alter von 19 Jahren reiste er für seine Ausbildung in die Niederlande. Dort gründete er eine Familie. Er und seine Frau Rika führten in Scheveningen eine Pension. Dort nahmen sie nicht nur Touristen auf, sondern auch jüdische Flüchtlinge, die von den Nazis verfolgt wurden. Sie wurden verraten. Rika nahm alle Schuld auf sich und wurde in das Konzentrationslager Ravensbrück gebracht, wo sie starb. Waldemar Nods kam im Februar 1944 ins KZ Neuengamme, wo er auf Grund seiner deutschen Sprachkenntnisse zunächst überleben konnte. Im Zuge der Lagerräumung kamen die letzten Häftlinge Neuengammes auf drei Schiffe in der Lübecker Bucht. Dort, kurz vor der Befreiung, starb Waldemar Nods bei der Bombardierung der Cap Ancona am 3. Mai 1945. Du findest in der Ausstellung eine Nachricht von Waldemars Frau Rika, die sie aus dem Deportationszug werfen konnte, um ein letztes Mal ihre Verwandten zu kontaktieren.“

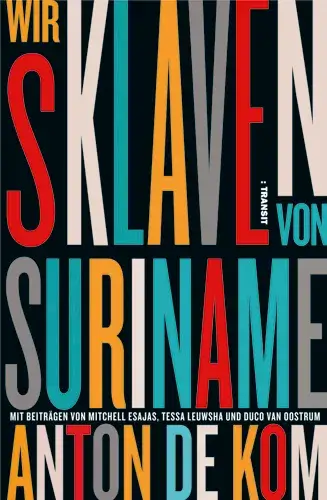

Max Nods, Enkel des oben abgebildeten Waldemar Tods hetzt nicht, er übersetzt. Und zwar die beiden Absätze, in denen es in meinem niederländischen Buch um seinen Großvater und seinen surinamischen Mithäftling Anton de Kom geht, der in den Niederlanden, wie van der Zijl schreibt, die Revolution gepredigt habe und im August 1944 verhaftet und deportiert wurde, wegen seiner Mitarbeit bei der „pers“. Das war wohl „De Vrije Pers“, übersetzt: Die freie Presse, eine illegale Zeitung der niederländischen Resistance. De Kom war ein großartiger Schreiber, schon in Surinam erreichte sein Storytelling so viele Menschen, dass es heutige Follower-Jäger*innen geradezu neidisch machen könnte.

Aus Switi Sranan, wie es auf Sranantongo, der in Suriname – in den bis 1975 andauernden dortigen Kolonialzeiten von Kolonialisten auch Niederländisch-Guyana genannt – gesprochenen Kreolsprache zärtlich bezeichnet wird, kam auch Anton de Kom. Er kämpfte zeitlebens gegen rassistische und ökonomische Ungerechtigkeit, war später einer der wenigen people of colour, die in den Niederlanden über Unabhängigkeit sprachen, wurde dort von der Geheimpolizei verfolgt und 1933 ausgewiesen, nach Surinam. Dort empfingen ihn Tausende von Landsleuten. Er durfte sein Haus nicht verlassen, also besuchten sie ihn dort, Schlangen von Hunderten gar Tausenden von Menschen wollten mit ihm über die Probleme des Kolonialismus sprechen. Zurück in den Niederlanden schwieg de Kom nicht über die Gefahren des Nationalsozialismus und wurde Teil der Resistance. Und wird nach Neuengamme deportiert. Sein Buch, auf Deutsch heißt es Wir Sklaven von Surinam, sei eines der ersten gewesen, sagt de Koms Urenkel, das die Ungerechtigkeiten aus der Perspektive der Kolonialisierten beschreibt.

„Vom 2. bis zum 6. Grad südlicher Breite und vom 54. bis 58. Grad westlicher Länge, zwischen dem Blau des atlantischen Ozeans und der Unwegsamkeit des Tumuk-Humak-Gebirges, das die Wasserscheide mit dem Amazonasbecken bildet, begrenzt durch die breiten Ströme Corantijn und Marowijne, die uns von Britisch- und Französisch-Guyana trennen, reich an ausgedehnten Wäldern, in denen der Grünherz, der Barlak, der Kapokbaum und der edle Braunherz wachsen, reich an breiten Flüssen, an denen Reiher, Wieswiesies, Ibisse und Flamingos ihre Brutplätze finden, reich an Naturschätzen, an Gold und Bauxit, an Kautschuk, Zucker, Bananen und Kaffee … arm an Menschen, ärmer noch an Menschlichkeit. Sranan – unser Vaterland. Suriname, wie die Holländer es nennen. Die zwölfte und reichste … nein, ärmste Provinz der Niederlande.“

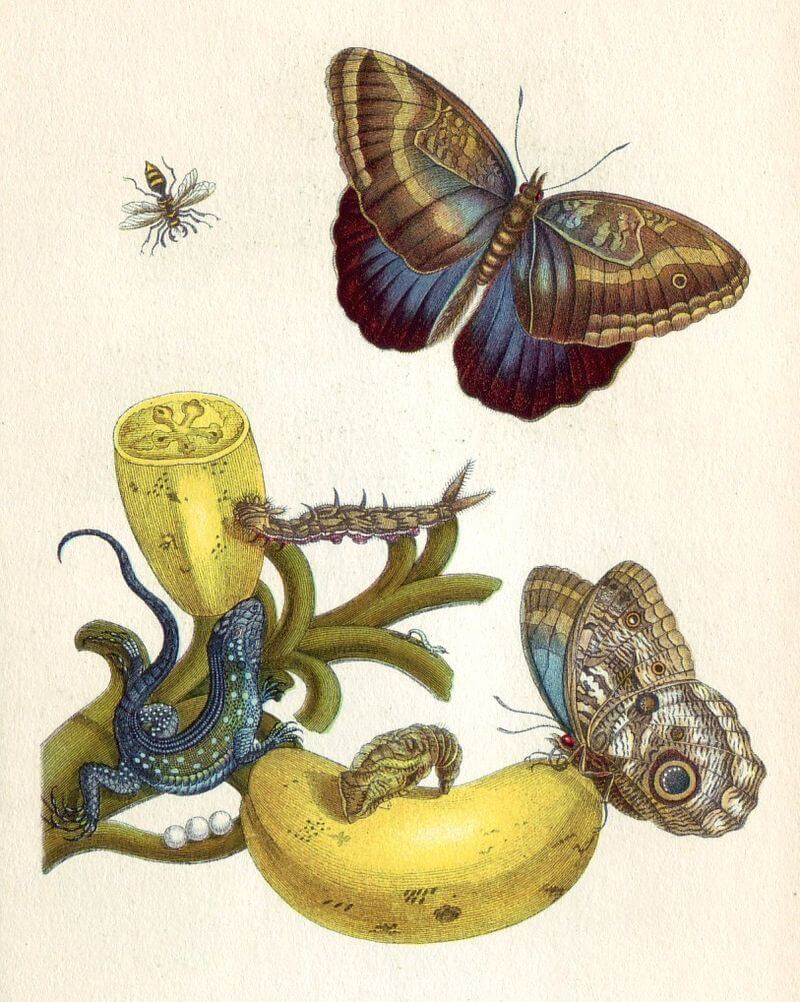

Suriname beherbergt eine große Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, vor allem im Regenwald mit seinen mehr als 1000 Baumarten. Dieser Urwald bedeckt 80 Prozent der Fläche. Von 1699 bis 1701 studierte Maria Sibylla Merian dessen Flora und Fauna und veröffentlichte ihre Ergebnisse in ihrem Werk Metamorphosis insectorum Surinamensium. Auf Seite XXIII ist eine Boccaves-Frucht mit Eidechse abgebildet.

Die obige Leseprobe aus de Koms Buch schenkt uns der unabhängige Verlag :Transit, in dem auch sein 1934 zum ersten Mal veröffentlichtes Buch mit dem deutschen Titel: Wir Sklaven von Suriname erschienen ist. Über Letzteres schreiben die Verleger*innen von :Transit, es sei „offenbar zu wahr, um akzeptabel zu sein“ und: „1980 wurde es wiederentdeckt und 2020 in der holländischen Originalfassung veröffentlicht – und zum Bestseller. Das ist angesichts seiner politischen Aktualität nicht verwunderlich, es ist nicht nur eine Biographie, es ist eine Anklage gegen Rassismus, Ausbeutung und koloniale Unterdrückung – und deshalb so aktuell.

So sah der Sitz der niederländischen Regierung in Paramaribo, der Hauptstadt von Suriname 1955 aus, erst 20 Jahre später wurde der Staat am Atlantik unabhängig, Dr. Alfred Edward Hill – My father, Dr. Alfred Edward Hill

De Kom, Nachkomme surinamesischer Sklaven, Journalist und politischer Aktivist, von der holländischen Kolonialmacht verfolgt, ausgewiesen, inhaftiert und nach Protesten wieder frei, war einer der Ersten aus den europäischen Kolonien in Amerika, der in einem eindrücklichen und spannenden Manifest gegen den Kolonialgeist, gegen die brutale Unterdrückung und Versklavung, gegen die Überheblichkeit und Arroganz der weißen Eroberer protestierte. Er erzählt, wie Suriname (Nordostküste Südamerikas) erobert wurde, wie das »Eldorado« mithilfe von Sklaven ausgeplündert, die Eingeborenen vertrieben und teilweise durch »importierte« Sklaven aus Indonesien und Afrika ersetzt wurden. Und er entwirft das Bild einer internationalen menschlichen Gemeinschaft, die von Gleichheit, Toleranz und Solidarität geprägt ist. Dieser Haltung blieb er trotz aller Verfolgungen treu. Während des Zweiten Weltkriegs schloss er sich dem holländischen Widerstand gegen die Nazi-Besatzung an, wurde von der Gestapo verhaftet und nach Deutschland deportiert, wo er im April 1945 im Konzentrationslager Neuengamme (bei Hamburg) starb.“ Ich feiere hiermit de Kom und den transit-verlag.de und hole mir das Buch nun aus dem Buchladen meines Vertrauens, in meiner Nachbarschaft.

Nun kommt erstmal Max Nods zu Wort, Sohn von „Sonny Boy“. Diesen Spitznamen geben die glücklichen Eltern ihrem 1929 geborenen Sohn Waldy, denn Rika van der Lans und Waldemar Nods waren im Kino und hörten ein Lied: When there are grey skies, I don´t mind the grey skies, You make them blue Sonny Boy. Damit tritt zunächst ein im ehemaligen zaristischen Gouvernement Kowno (russisch Ковенская губерния/Kowenskaja gubernija): Al Jolson. 1927 spielte er die Titelrolle in The Jazz Singer. Dieser erste abendfüllende Tonfilm mit Spielfilmqualität handelt vom Aufstieg des armen jüdischen Sängers Jakie Rabinowitz zum gefeierten Broadway-Star und von einem Vater-Sohn-Konflikt, denn der Vater des Jazzsängers würde diesen lieber in der Synagoge singen hören. So hat der Film einen biografischen Bezug zu Al Jolson, der tatsächlich Sohn eines Synagogenkantors war und zu mir, denn das sogenannte Stammlager 336 in Kaunas (auf Deutsch damals Kauen genannt, russisch Ковно Kowno, belarussisch Коўна Kouna, polnisch Kowno, jiddisch Kovne, hebräisch קובנה Kovna), wo Fritz Holub 1944 eingesetzt war, befand sich nicht weit von Jolsons Geburtsort Seredžius an der Memel. Das ist der litauische Name seines Geburtsortes, סרעדניק ist der jüdische Name der Stadt, Średniki der polnische, Schrödnick der deutsche, Средники (Sredniki). Alle Namen beziehen sich auf die slawische Bezeichnung für den Mittwoch, der dort Markttag war. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt eine große jüdische Bevölkerung. 1941 wurden von deutschen Soldaten 126 Kinder aus dort ansässigen jüdischen Familien erschossen.

Al Jolson (1911)

Auf dem Weg zum Mittagessen erzählt mir Max Nods von seiner Großmutter, die ihren Mann aus Gründen, die in Film und Buch nicht genau genannt werden durften (auch Gewalt spielte nach Worten des Enkels eine Rolle, Willem van Hagenaar war wohl schlimmer als im Buche steht) verließ. „Sie war eine sehr mutige Frau, es war mutig, ihre erste Familie zu verlassen, sie durfte damals ihre Kinder nicht sehen.“ Einer ihrer Söhne habe versucht, die Publikation von Van der Zijls Buch zu verhindern.

Max Nods Großmutter Rika wird im Film Sonny Boy, der niederländischen Verfilmung des in den Niederlanden gleichnamigen Romans der Schriftstellerin Annejet van der Zijl (er war 2012 der niederländische Kandidat für den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film, kam jedoch nicht unter die Nominierten) von Ricky Koole gespielt, einer niederländischen Schauspielerin und Sängerin. Foto gemaakt bij de opnames voor de film Sonny Boy in Den Haag -Assendelftstraat, Roel Wijnants, Wikiportret

Seine Großmutter habe über Kraft und Beharrlichkeit verfügt, sei quasi eine früh emanzipierte Frau gewesen. als Vermieterin von möblierten Zimmern den 17 Jahre jüngeren Studenten aus Surinam aufnahm, dem ansonsten rassistische Vorurteile entgegengeprallt waren – und ihr Untermieter Als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Niederlande überfallen, betreiben Rika van der Lans und Waldemar Nods ein Hotel, wo vor allem die Wirtin von ihren Gästen als „good at heart and hospital“ gefeiert wird, wo sie Menschen aus aller Welt aufnehmen, wo sie auch von den Nazis Verfolgte aufnehmen. Sie werden verraten und kommen zunächst ins holländische KZ Herzogenbusch (Kamp Vught). Von dort wird Rika van der Lans ins KZ Ravensbrück deportiert. Waldemar Nods wird ins KZ Neuengamme verschleppt, wo er in der Poststelle arbeitet und Briefe an seinen Sohn in den Postsack schmuggelt. In einem seiner offiziellen Briefe, zwangsweise auf Deutsch geschrieben, fargt er: „und waldie, mein Jungen, wie ist mit dir, arbeitest du tüchtig, ebenso wie mit Fußball?“ und schreibt, es könne in Neuengamme sehr kalt sein, „aber ich schaffe es wohl.“

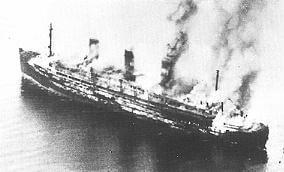

„Cap Arcona“, Fachzeitschrift „Werft*Reederei*Hafen“ 1927

So steht es in Wikipedia, als Inhaltsangabe für den oben genannten Film, der sich an historischen Begebenheiten und Personen orientiert: „Nach dem Tod Hitlers werden die Gefangenen von Neuengamme auf der Cap Arcona inhaftiert. Das Schiff wird von britischen Bombern angegriffen und sinkt. Da man KZ-Häftlingen den Zugang zu den Rettungsbooten verwehrt, muss Waldemar schwimmen. Er kann sich an Land retten und ist frei. Plötzlich wird Waldemar von Kugeln tödlich getroffen. In den Dünen versteckt hatten ihn zwei mit Gewehren bewaffnete Kindersoldaten aus dem sogenannten Jugendsturm beobachtet. Nachdem sie zunächst noch seine Schwimmkunst bewundert hatten, erschießen sie ihn. Sie haben „ihren Dienst für den Führer geleistet“.

Nach der Befreiung von der deutschen Besatzung erhält Sonny Boy Nachricht von seinem Onkel, dass seine Mutter im März 1945 in Ravensbrück an der Ruhr gestorben war. Sein Onkel nimmt ihn danach bei sich auf und beide versuchen, etwas über das Schicksal Waldemars zu erfahren. Schließlich wird ihnen mitgeteilt, Waldemar sei seit dem Angriff auf die Cap Arcona verschollen. Erst sehr viel später, im Zuge der Erforschung der Geschichte der Besatzungszeit in den Niederlanden, konnte das wahre Schicksal von Waldemar Nods geklärt und seinem Sohn mitgeteilt werden. Im Abspann erfahren wir, dass er nie glauben konnte, dass sein Vater als der gute Schwimmer, der er war, ertrunken sei. Wir erfahren etwas über das weitere Schicksal einiger Beteiligter, und dass Sonny Boy Journalist wurde, eine Familie hat und trotzdem seither „ein Getriebener“ ist.“

Die Häftlinge aus dem KZ Neuengamme verbrannten nach dem Angriff der Royal Airforce auf die Cap Arcona oder ertranken. und der Thielbek verbrannten, ertranken oder wurden erschossen. Auch wenn ein Zeitzeuge berichtete, dass er gesehen haben will, wie Überlebende das Ufer schwimmend erreicht hätten, gilt dies als umstritten, denn die Wassertemperatur der Ostsee betrug am 3. Mai 1945 nur etwa 8 Grad Celsius und die Untergangsstelle der Cap Arcona befand sich etwa vier Kilometer vom Neustädter Ufer. Die brennende Cap Arcona kurz nach dem Angriff, Royal Air Force

Und so steht es bei Van der Zijl (wohlmöglich mache ich Fehler bei der Übersetzung…): „Und so stirbt Waldemar Nods am Spülsaum der Ostsee, am 3. Mai 1945, ungefähr um fünf Uhr nachmittags, keine 48 Stunden vorm offiziellen Kriegsende. Er wird erschossen von Soldaten in schlecht sitzenden Uniformen, mit verschreckten Jungensaugen unter großen Helmen. Viel älter als sein Sohn Waldy können sie nicht sein, aber erzogen im Triumph und der Heilslehre ihres unüberwindlichen Führers, wussten sie nicht, was sie taten und schossen. … Blut mengte sich mit dem eiskalten Wasser, aber Waldemar fühlte keinen Schmerz mehr. Er wiegte sich auf den Wellen und die See spülte alles Elend von ihm. Das Wasser war sein Freund, so wie es immer gewesen war. In Paramaribo ging der Abend zuende…. Das graubraune warme Wasser des Flusses klatschte gegen die Stege und Waldemar schwamm, schwamm nach Hause.“

Paramaribo in Suriname, Stadtplan von 1821, im Fluss dort trainierte der junge Langstreckenschwimmer Waldemar Nods, der Großvater von Max Nods, Veldkamp – Geheugen van Nederland

Das sagt Max Nods über seinen Vater, den ehemaligen Sonny Boy und sein Gefühlserbe: auf dem Weg ans Mittelmeer seien Vater und Sohn nie über Deutschland gefahren, sondern prinzipiell durch Frankreich. Und als Max Nods Sylvester in Aachen bei deutschen Freunden feierte, gab es ein Donnerwetter. „I´m not prepared to inherit your trauma“, habe er seinem Vater entgegengehalten. Trotz allem sei Waldy Nods alias Sonny Boy vor sieben Jahren als glücklicher Mensch gestorben. Zur Autorin von Sonny Boy habe er damals gesagt, sie habe ihm seine Eltern zurückgegeben. Und sein Sohn beklagt, dass dessen deutsche Ausgabe vergriffen sei, fordert uns zu einer Neuauflage auf.

Max Nods fordert auf dem Forum in Neuengamme außerdem, Journalismus müsse bezahlt, aber nicht gekauft werden, damit es wieder zu einer möglichst kompetenten und unabhängigen Berichterstattung kommen könne. Und erläutert kurz und deutlich die Parallelen und Unterschiede von/zwischen Faschismus und Kapitalismus, beiden Systemen wohnten Gewalt, Diskriminierung und Rassismus inne; wobei der Nationalsozialismus von staatlichen Organen und der Kolonialismus durch Unternehmen betrieben würde.

Vincent de Kom zitiert seinen Urgroßvater: „Unser aller Blut ist rot, wir sollten uns gegen jede Ungerechtigkeit wehren.“

Apropos Gedenken, ein erneuter Ausflug in Familienrecherchen – zwei Jahre nach der Begegnung mit den beiden Niederländer*innen in Neuengamme stellte eine mir die Frage Welche Rolle spielte der Nationalsozialismus in deiner Familie? – begann mit einem gezeichneten Zeitstrang ab meinem Geburtsjahr 1954 und einem fast 20-stündigen Tiefschlaf. Oliver von Wrochem, Leiter der Gedenkstätte in Neuengamme, schreibt über solche Gefühlserbschaften: „Emotionen steuern den generationellen Umgang mit der Vergangenheit: Emotional basierte Perspektiven auf die Rollen unserer nahen Verwandten prägen unser individuelles historisches Bewusstsein, das kognitive Wissen von Geschichte bleibt hingegen von ihm getrennt. In den familiär tradierten Erinnerungen, vereinfacht gesagt, dem Familiengedächtnis, ist offensichtlich kein Bewusstsein dafür vorhanden, dass die breite Mehrheit der deutschen Gesellschaft, und damit auch die eigenen Verwandten, einen anderen Teil ausgeschlossen, ihrer Verfolgung zugeschaut und selbst die Deportation und Ermordung eines Großteils von ihnen akzeptiert hat.“ Ich muss da noch ein ganzes Stück weiter gehen, hinter dem Verb akzeptieren… „Auch Kinder und Enkelkinder von Massenmördern und Bürokrat:innen des Todes finden Mittel und Wege, um das Ausmaß der Beteiligung ihrer eigenen Verwandten nicht wahrnehmen zu müssen: Diese Verwandten werden regelmäßig zu Opfern des Systems erklärt, in dem sie gewirkt haben, so, als hätten sie nicht anders handeln können.“ Und als ob solche weitergereichten Verleugnungen nicht schon genug wären, kommen mir auf meinen diversen Ausflügen in die analoge deutsche Wirklichkeit doch Sprüche zu Ohren wie der: „Da musst du aber nochmal ganz genau hingucken, ob dein Vater wirklich ein Nazi war“, oder ich höre auf einer Autofahrt durch finstere lauenburgische Wälder, dass nun manche „lässigen“ Leugner*innen erzählen, Vernichtung durch Arbeit habe nicht statt gefunden, das seien eigentlich nur Arbeitslager gewesen. Da fällt mir meine Großmutter Maria, getrennt lebende Gattin von Fritz Holub ein, bekennende Ex-Nationalsozialistin, die ihre Tochter, überzeugte FDP-Wählerin, beim Mittagessen streng verweist, als diese in den 1970ern uns die Verleugnung von Vernichtungslagern auftischt. „Wir haben es gewusst!“ sagte Maria Poetschke (verheiratete, getrennt lebende Holub). „Solange du die Füße unter diesen Tisch stellst, kommt mir so etwas nicht mehr zu Ohren!“ Nun kommt es wieder zu Ohren, oder quasi von allen Seiten. Mit dem Tod der Erlebnisgeneration eröffnen sich für die einen neue Möglichkeiten, offener mit der Familiengeschichte umzugehen und diese zu teilen, mitzuteilen; für die anderen neue Chancen für Verleugnung, Verdrängung und Verschweigen.

Meine Tochter Marlene und ich wählen die erste Option und gehen in die SS-Garagen, zugegebenermaßen mit Widerwillen, mag mir diese Bonzen in ihren Karren nicht vorstellen …

Wir setzen die Kopfhörer auf und hören Familienangehörigen von Angehörigen dieser Herrschafts- und Unterdrückungsorganisation, von Adolf H. 1925, da war er noch „nur“ Vorsitzender der NSDAP, als persönliche „Leib- und Prügelgarde“ gegründet, später verharmlosend Schutzstaffel genannt, die ab 1934 Konzentrationslager, ab 1941 Vernichtungslager verwaltete und vorrangig am Holocaust und anderen Völkermorden beteiligt war, bei der Suche nach der verschwiegenen Vergangenheit zu. Und schon höre ich eine Altersgenossinsagen, ihr Vater habe einen anderen Namen angenommen. Im Nürnberger Prozess von 1946 wurde die SS als „verbrecherische Organisation“ eingestuft. Damit begann das Verdrängen, Verschweigen und Vertuschen auch in den Familien. Obwohl es nahezu allen anderen Familienangehörigen bekannt war, habe ich erst vor wenigen Jahren zu wissen bekommen, dass mein Vater meine Mutter unter falschem Namen geehelicht hat. Er sei zwar leiblicher, aber nicht geistiger Sohn dieses Vaters, sagt einer der Täter-Angehörigen, und solidarisiere sich eher mit den Opfern. So bekommt mit unserem Erinnern und Recherchieren der Nationalsozialismus Gesicht und wird persönlich.

Marlene und ich verziehen zum Zuhören und Erzählen in die kuschelige Ferienwohnung auf dem uralten Hof Eggers, mit Blick auf die uralte Eiche, durch deren Zweige ein nebliger Mond uns leuchtet. Sie heißt Eulennest .