1.Januar 2024

plaudere am Montag, den 1. – 17:30 – Narvesen/Svolvær –

aber bevor wir auf die Inselgruppe Lofoten gelangten, las ich im mit fetten Ledersofas und Bildbänden bestückten Gemeinschaftsraum des Seemannsheimes im Hafen von Narvik übers Nordlicht. Es bleibt immer noch genug Magie übrig. Vor allem wenn eine keine geborene Geophysikerin ist.

Marlene und ich sind dann durch die weitgehend menschenleere Stadt, wie immer mit Piggesko/Isbroddern/Spikes/Ice Grips, diesmal mit Gepäck, zum Regionalbus-Terminal gestiefelt, wo, wie wir in unserem temporären Seemannsheim-Kollektiv erfahren hatten, morgens um 6 Uhr der Bus nach Trondheim „einfach“ nicht gefahren war.

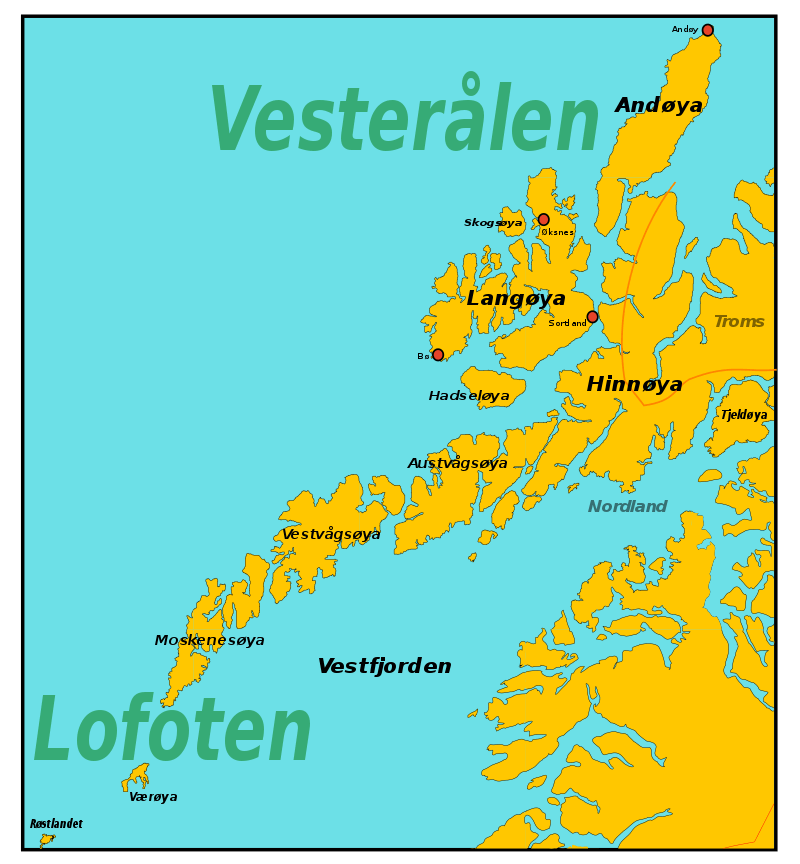

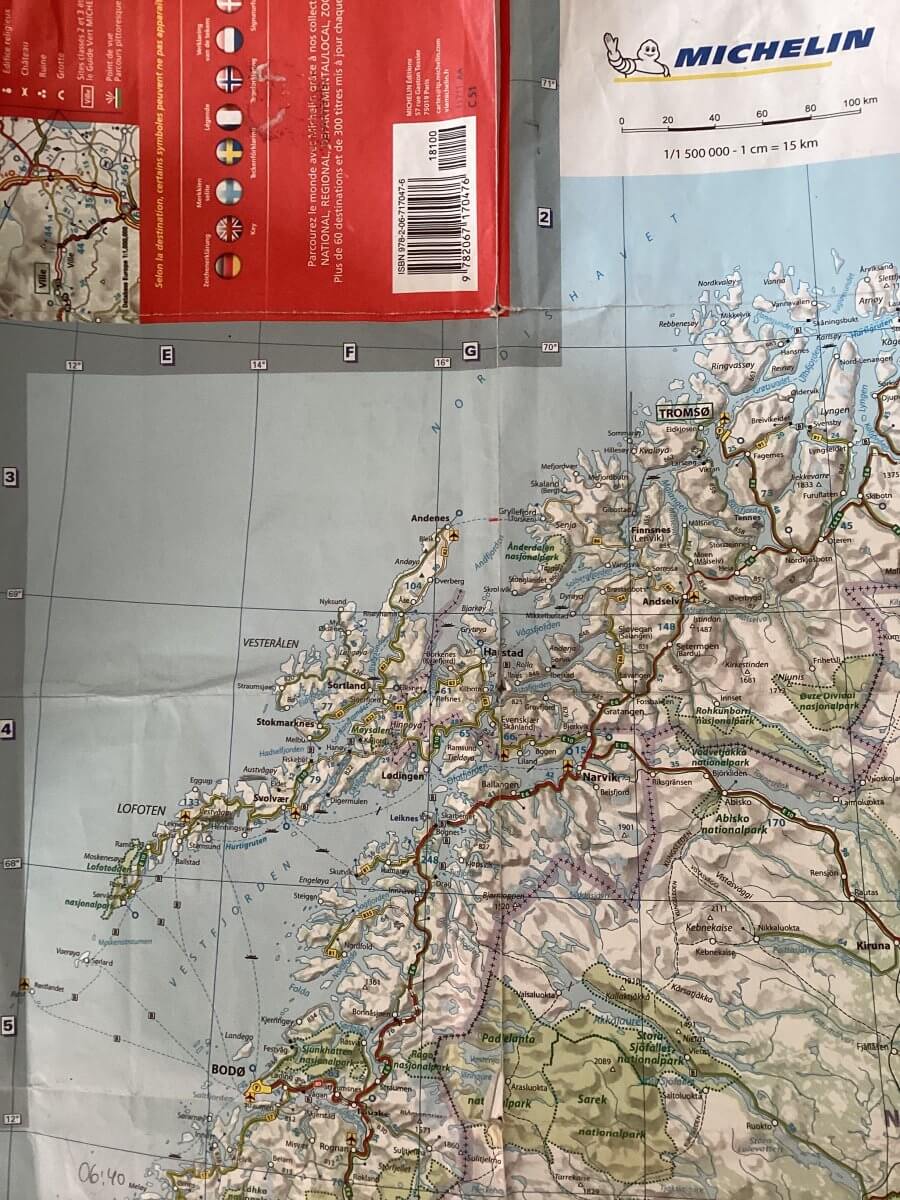

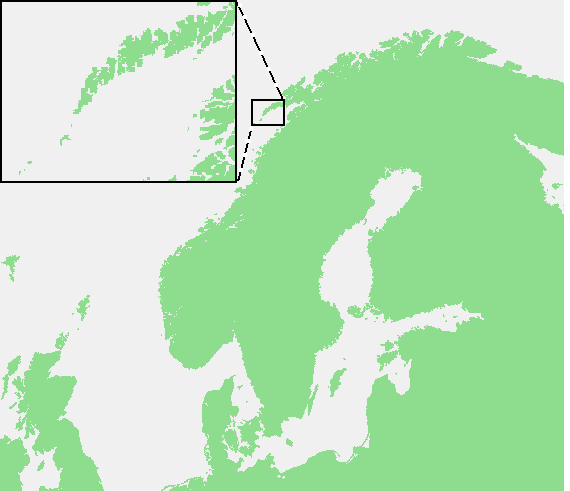

Unser Bus startete pünktlich um 09:55 Uhr Richtung LOFOTEN. Lófót, ausgesprochen Lufut (weshalb die Norweger*innen unser Reiseziel akustisch oft nicht recht deuten können), bezeichnete ursprünglich nur die Insel in der Mitte des Archipels, die Vestvågøya, bedeutet wahrscheinlich Luchsfuß, bezieht sich auf deren Form und bekommt im Norwegischen den männlichen Artikel -en angehängt. Der Name Lofoten, nordsamisch Lufuohttá oder Lofuotha, wurde dann ausgedehnt auf das ganze zerklüftete Reich zwischen der südwestlichsten Schäre der Kommune Røst, die aus 300 Inseln besteht und dem Raftsund, der die Inselregionen Lofoten und Vesterålen voneinander trennt.

Die Deutschen reisen weiterhin fälschlicherweise „auf die Lofoten“, wir bleiben jetzt mal trotz der irrwitzigen Vielfalt der Inseln bei der Einzahl. Und konzentrieren uns aufs Unterwegssein. Was für eine wunderschöne Fahrt (wieder in der ersten Reihe) das wurde, aus dem späten Morgenrot ins frühe Abendrot! Die lagen zeitlich nicht weit auseinander, die mørketiden, die arktische Nacht ging ja gerade erst ihrem Ende zu. Diesmal leuchten die Berge weiß und der Himmel darüber rosa: Blick aus dem Busfenster, erster Januar 2024, 10:14 Uhr, kurz hinter Narvik, Nordostende des Ofotfjordes

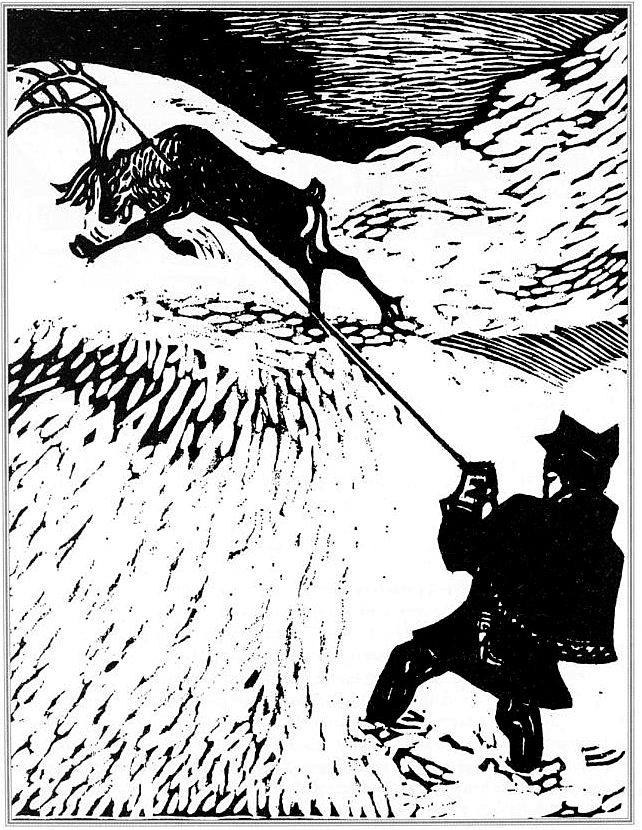

Mann med reinokse, Mann mit männlichem (gezähmtem) Rentier; Holzschnitt von John Savio, geboren 1902 in Varanger, in der Nähe von Kiruna; er war der erste Sámi, der in Kristiania (später Oslo) in bildender Kunst ausgebildet wurde.

Wir kommen an einem Schild vorbei: Gállogieddi. Das ist das samische Freiluftmuseum, der zugehörige norwegische Name ist Myrnes, in einer Kommune am Nordufer des Lofotenfjordes, die vor allem aus langen Stränden, Wald und Gebirge besteht. Auf Nordsamisch heißt sie Evenášši, auf Norwegisch Evenes. Vermutlich seit plusminus 2000 Jahren zogen die reindriftssami, die Samen, die Naturweidewirtschaft mit gezähmten Rentieren betrieben, hier vorbei. Bei dieser reindrift, wie die Nutzung auf Norwegisch heißt, wandern die Herden frei.

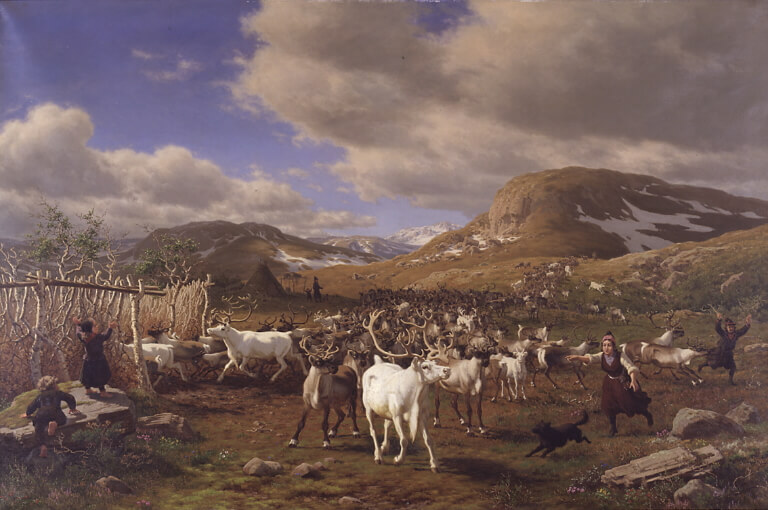

Naturweidewirtschaft mit zahmen Rentieren (reindrift) 1875, Carl Boegh

Naturweidewirtschaft mit zahmen Rentieren (reindrift) 1940er-Jahre, Elisabeth Meyer – diese norwegische Journalistin und Fotografin habe ich im Blog Der karierte Koffer fährt nach Norden vorgestellt

Die Herden wandern frei und die reinsamer, die Sámi, die auf den Tundren diese Form der Weidewirtschaft seit etwa 500 Jahren betreiben, folgen ihnen. In der Gegend, die wir gerade bereisen, von Norrland nach Nordland, von ihren Sommerweiden im heute schwedischen Teil Lapplands zu den Sommerweiden an der norwegischen Küste.

Zahme Rentiere (tamrein) auf der Sommerweide in Norrland/Schweden, die Herde wird geleitet von einem Albinotier.

Steinzeit-Elch am Herjangsfjord (Hearjjak)

Passieren eine Bucht namens Bogen und das Örtchen Lidaláddi (Liland) mit 315 Einwohner*innen, einem schützenden Schärengarten vor den Haustüren und einer auf Grund des Kleinklimas für Nordland üppigen Vegetation.

Der Flughafen Harstad/Narvik, an dem wir Halt machen, dient als Evenes flystasjon auch militärischen Zwecken.

Einem großen Straßenschild entnehme ich, dass die Fertigstellung des Hålogalandsvegen für 2028 geplant ist. Bis dahin sollen sieben Tunnel – von insgesamt 27 Kilometer Länge – und 22 Brücken die Fahrt von den Lofoten-Inseln zum Flughafen erheblich verkürzen.

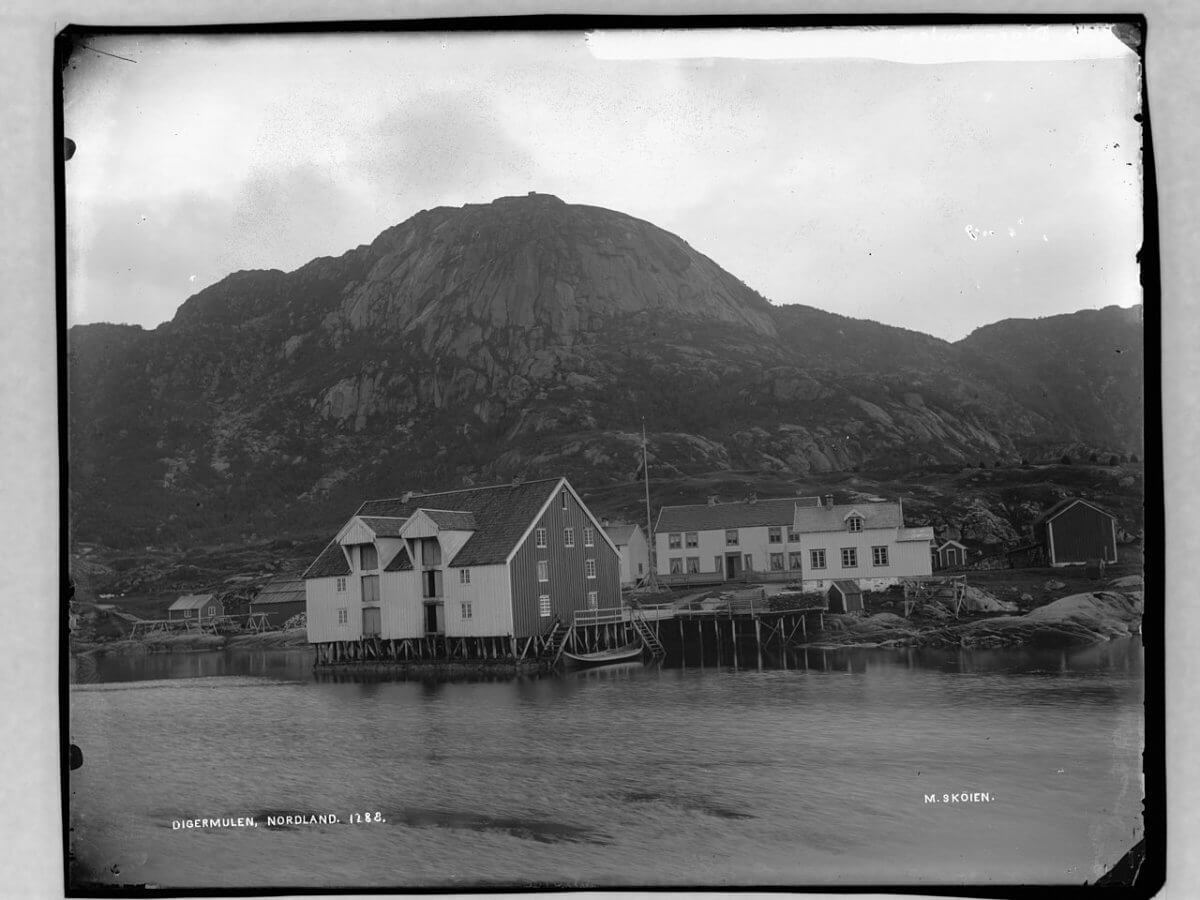

Digermulen auf Hinnøya zwischen 1880 und 1910. Der kleine Ort am Südende der Insel zieht schon seit mehr als hundert Jahren unter anderem deutsche Touristen an. Kaiser Wilhelm II. genoss die Aussicht vom nicht ganz 400 Meter hohen Digermulenkollen auf den Vestfjord, den Raftsund u.a. ebenso wie die unbekannte Dame auf dem unteren Bild. Marthinius Skøien (Nasjonalbiblioteket)

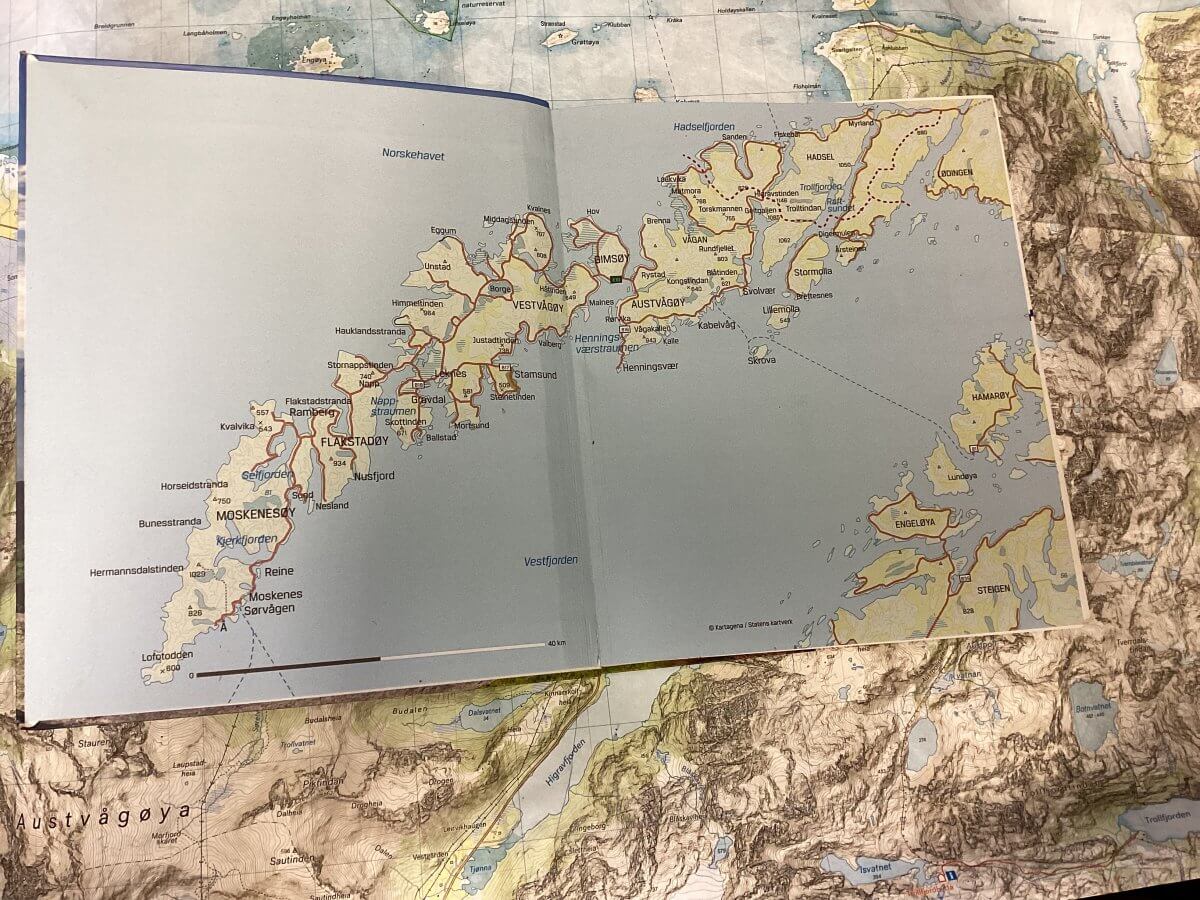

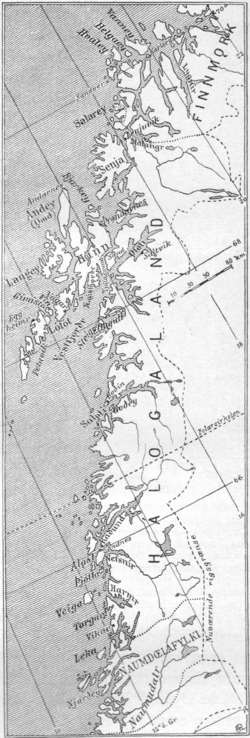

Unsere Straße führt ein langes schönes Stück immer am Wasser entlang. Mehrfach überqueren wir die Grenze zwischen den Provinzen Troms (nordsamisch Romsa) und Nordland (lulesamisch Nordlánnda; südsämisch Nordlaante; nordsamisch Nordlánda, zweimal auf der Hinnøya, Norwegens größter Insel. Ihre Südwestecke gehört traditionell um Distrikt Lofoten, weil sie früher nur auf dem Wasserwege von Svolvær auf der Lofoten-Insel Vestvågøya zu erreichen war, sie ist tief eingeschnitten von durch Gletscher entstandene Meeresarme wie den Gullesfjord, den wir gegen halb eins erreichen. Links Berge, rechts Wasser, dann umgekehrt. Wir kommen am Nasjonalpark Møysalen vorbei, der mit „küstenalpiner Natur“ einer Spannweite zwischen „üppigen Fjorden“ und dem 1264 Meter hohen Møysalen wirbt. Andere schreiben von norges flotteste fjelltur, also Norwegens forschester Bergtour. Wir werfen bewundernde Blicke auf Hochgebirge und tiefe Fjorde in der Gemeinde Hadsel auf der Inselgruppe Vesterålen und brausen durch den Ingelsfjordtunnel unter einem Seitenarm des Hadselfjordes an der Westseite der Insel Hinnøya hindurch. Dieses Land ist so zerfurcht, dass kaum auszumachen ist, wo eine Insel aufhört.

Weiterhin zeigen sich die Umgebung vor der großen Panorama-Windschutzscheibe uns, nunmehr auf der Insel Ausstvågøya und damit auf dem Lofoten angekommen, tief verschneit und menschenleer. Wer reist schon Neujahr um Viertel vor eins mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch abgelegene eisige Gegenden? So sitzen wir also wieder als einzige Passagiere in der ersten Reihe und werden von einem ortskundigen Vollprofi chauffiert. Kostet nicht viel, mich schon gar nicht, reise ja in Norwegen als pensjonær bzw. honnør – das ist übersetzt militärischer Gruß, bedeutet auch Achtung, Anerkennung, Wertschätzung, Ruhm, Ehre, Lob; beim Bridge eine der fünf höchsten Karten; und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es die Abkürzung für honnørbillet (die jüngeren Passagiere sind entweder voksne (Erwachsene) oder Kinder (barn) und ersetzt bei den Öffies den pensjonær – für die Hälfte. Entscheide mich für die Begriffe Wertschätzung, Anerkennung und Achtung, aber nur in jenen Fällen, wo ich sie nicht nur durch mein fortgeschrittenes Alter erhalte.

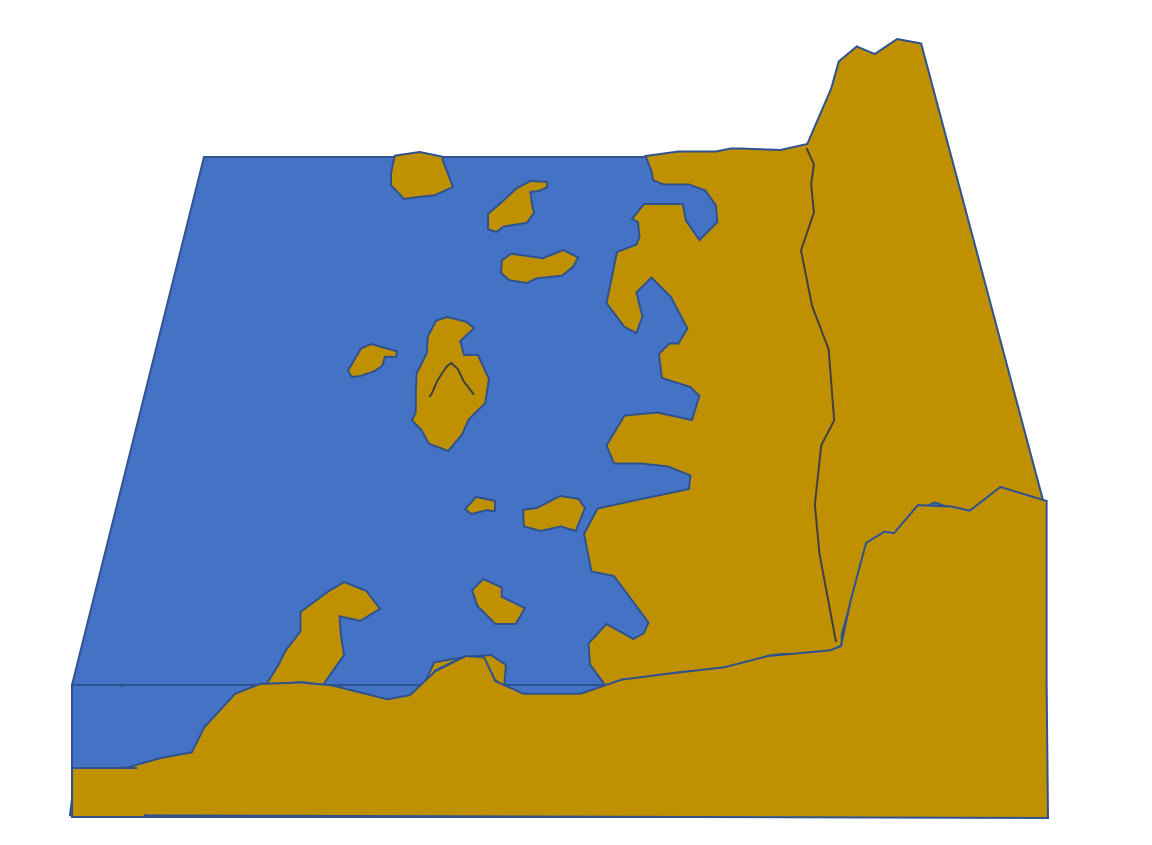

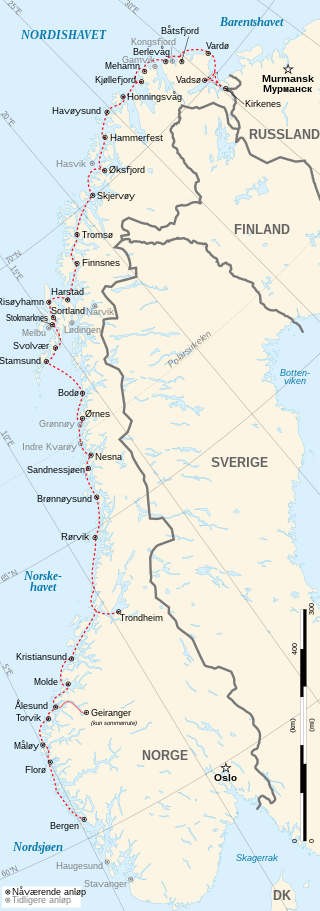

Von User:Daf-de – own work, based on public domain gmt outline, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1152453

Wie auf der Karte oben zu sehen, sind die Regionen Vesterålen und Lofoten mit ihren Inseln Hinnøya und Austvågøya nur durch einen ganz engen Meeresarm getrennt. Wo wir gerade auch die Inselgruppe Vesterålen vor uns haben, möchte ich ein Rätsel lösen: Jeden Morgen beim Frühstück betrachteten Marlene und ich nach unserer Ankunft in Stamsund ein großes buntes Gemälde namens Risøy sundets aapning – Eröffnung des Risøysundes – 25. Juni 1922, und wussten nicht, was da eröffnet wurde.

Nun kommt es raus: Dieser Sund, die Meerenge zwischen Andøya und Hinnøya, ist von Natur aus eher flach. Daher vertiefte man in den 1920ern seine flachste Stelle auf sechs Meter. Diese Rinne verbesserte die Schiffsanbindung der Vesterålen ganz enorm – Risøyhamn kann dank Sundvertiefung sommers wie winters von den Dampfern der Hurtigrute angelaufen werden und ist damit deren kleinster Anleger – und wurde 1922 feierlich eingeweiht, in Anwesenheit des Königs (siehe oben).

Die Region Vesterålen verdankt ihren Namen vermutlich Fischern – und dieser aalschmalen ursprünglich ziemlich flachen Fahrrinne westlich der Insel Hinnøya. Vesterålen bedeutet eigentlich Westlicher Aal, steht in der Einzahl, -en ist ein sogenannter bestimmter Artikel, ein männlicher. Heute heißt diese Meerenge Raftsund und trennt die zur Region Vesterålen gerechnete Insel Hinnøya, die größte Norwegens, von der Nachbarinsel Austvågøya, der größten und östlichsten der Lofotenkette. An dieser bedeutsamen Meeresstraße wurde Handel getrieben, wahrscheinlich seit den Vorzeiten als dort zum ersten Mal ein Kabeljau oder Heilbutt angelandet und aufgekauft wurde. Auf der nordöstlichsten Nase der Austvågøya liegt Hanøy (nordsamisch Hánik), eine alteingesessener Ort handelssteder, an denen es auch Lager gab (lei) und Gehöfte für die Versorgung mit Proviant (gard) wie in Hanøy verloren nach dem Errichten von Brücken wie der Raftsundet bru bei Hanøy, die wir Neujahr überqueren und Straßennetz jenseits der Wasserstraßen an Bedeutung.

Dieser Ort an der Nordostecke der Austvågøya wurde im 17. Jahrhundert als „gaard og handelsleiet Hanøen i Vesteraalen“ erwähnt, als Gehöft und Geschäft. Kjell-Arne Jensen

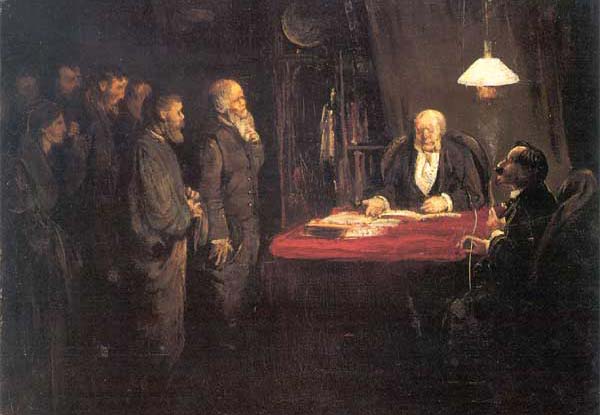

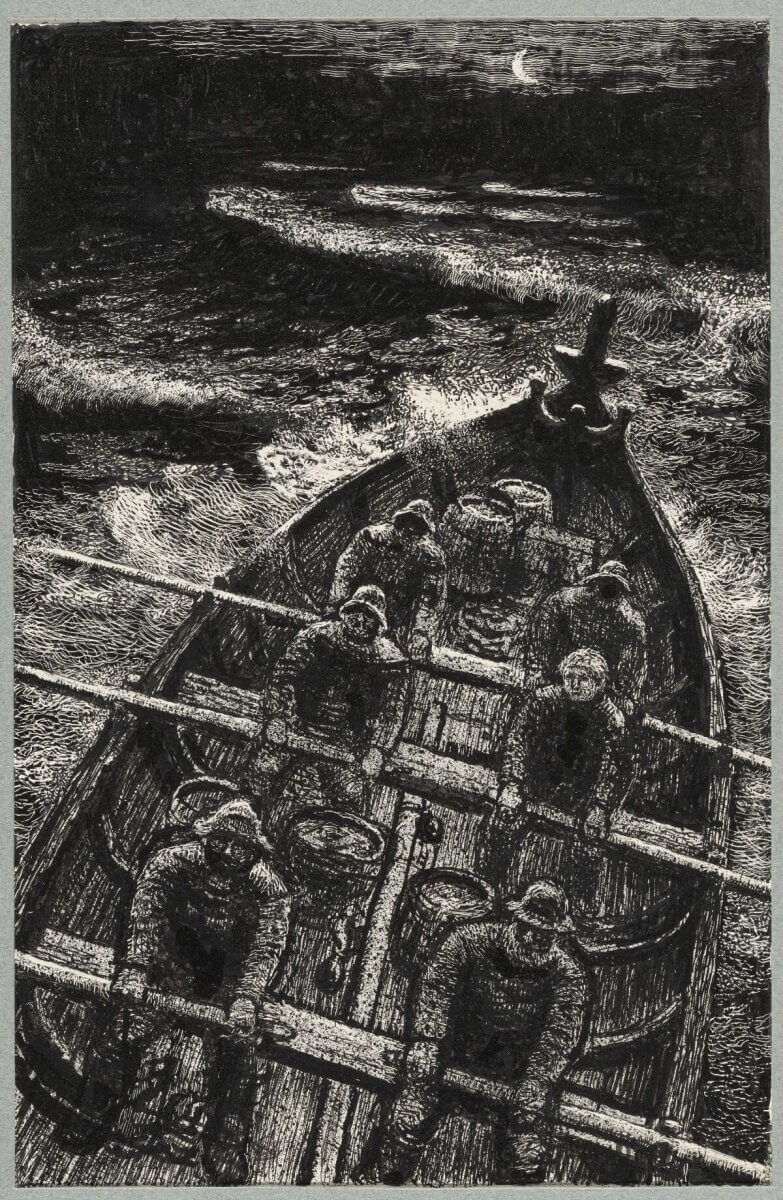

Bevor wir den Raftsund hinter uns lassen, machen wir noch einen dramatischen historischen Abstecher in einen seiner wenigen Seitenarme, den Trollfjord, auch schmal wie ein Aal (ål). Dort hat sich einst eine Schlacht im Kampf um die Meeresressourcen zugetragen, ein regelrechtes Massaker. Am 6. März 1890, ten in der Skrei-Saison, fand dort ein Kampf zwischen kapitalkräftigen Unternehmernin in Dampfschiffen einerseits und einfachen Fischern statt.

Trollfjord, oben Kare Espolin Johnsons Darstellung der Schlacht dort, unten Postkarte

Die Eigner der ersten Fischdampfer haben den Eingang des Fjordes für die Fischer, die sich, dem Skrei hinterher, mit Segel- bzw. Ruderbooten hierher aufgemacht hatten.

Nach dem Massaker, Anna Boberg

Nach dem Massaker heißt dieses Gemälde von Anna Boberg und ich lokalisiere es ortszeittechnisch aufs fischreiche Frühjahr.

Nach Passieren des Myrlandstunnels kommen wir an den Falkfjord auf der Nordseite, der dem offenen Meer zugewandten Seite, der Insel. Hier gibt es die in den Prospekten abgebildeten Sandstrände.

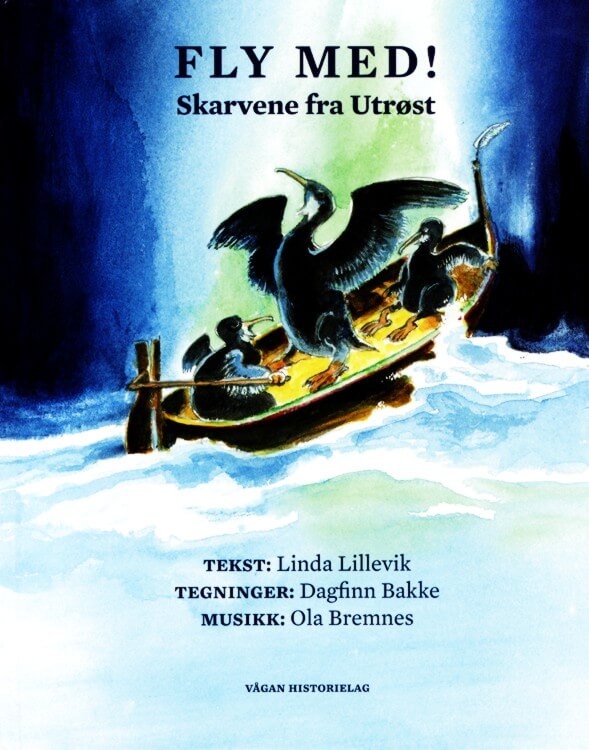

Und wir lassen uns nun mal kurz ans andere Ende des lofotvegen und weit darüber hinaus ins Offene entführen. Dorthin trägt uns auf Leseflügeln das Buch der drei unten abgebildeten Magier*innen: Fly med – Skarvene fra Utrøst. Es kommt mir auf Bildersuche unter.

von links: Linda Toast Lillevik, samische Autorin; Dagfinn Bakke, Maler, Zeichner, langjähriger Zeichner bei Lofotposten und Ola Bremnes, der Musiker, den ich eigentlich erst viele Zeilen später vorstellen wollte (siehe: tanze am Samstag, den 20.), haben zusammen ein Buch namens Flieg mit! (Fly med) geschaffen, eine Nacherzählung der Sage von den Scharben von Utrøst

Das Buch nimmt uns mit ins Reich der hulder oder huldra. Diese norwegischen Namen stehen für übernatürliche weibliche Wesen und kommen vom altnordischen Verb hylja – einhüllen, verbergen, -stecken, -heimlichen, das auch im norwegischen Wort hyll für Holunder steckt. Und schon sind wir bei Frau Holle, wirkmächtige übernatürliche Weibsbilder akzeptieren einfach keine Grenzen:).

hulder, huldra, Theodor Kittelsen

Selbstporträt 1891, Theodor Kittelsen

Und mir verschwinden doch beim Blogbauen nun tatsächlich laufend Bilder:). Bleibe den hulder auf den Fersen und erinnere mich vage an die Erzählungen unserer norwegischen Studentenfreund*innen nachts auf der Skihütte: sie hatten fast alle hatten schon mal so etwas oder etwas Ähnliches gesehen oder geahnt, wir Hamburger*innen hingegen nicht. Daher gibt es jetzt nochmal Nachhilfe, bevor das alles wieder im Nebel verschwindet:

Huldra forsvant – das Aquarell von Theodor Kittelsen zeigt kein übernatürliches Wesen, denn dieses ist im Moornebel verschwunden, nachdem der junge Mann es erblickt hatte.

Kittelsen malte übrigens nicht nur Trolle und Feen, sein irdisches Gemälde von 1879 zeigt einen Streik der Armen und Entrechteten.

Streik, Theodor Kittelsen

hulder oder nymfer aus H. A. Guerbers Myths of the Norsemen from the Eddas and Sagas (1909)

Die oben Abgebildeten scheinen eher im weiter im Süden, vielleicht im Inneren des Festlandes zu Hause zu sein, aber auch die Nordnorweger haben ihr huldreland, ein maritimes Paradies namens Utrøst, zu dem die Leser*innen des Buches Fly med! entführt werden. Es liegt weit draußen im Meer westlich der westlichsten Lofoteninselchen von Røst (nordsamisch Gádderuosta). Und die Sage sagt, dass einst sich dort Fischer im Sturm verirrtenund auf einer unbekannten Insel mit Getreidefeldern und saftigem Gras zu sich kamen. Das huldrefolk – die übernatürlichen Anwohnerinnen – betrieben hier Landwirtschaft. Es gibt auch die Sage, dass sich dort draußen Menschen in KOrmorane verwandelt hben, toppskarver, um Utrøst zu finden,muss eine/r ihnen nur folgen.

skarvene, die Familie Phalacrocoracidae, haben auf der Nordkalotte bis weit hinaus auf deren Ozean einen besseren Ruf als bei uns, wo sie als Kormorane angefeindet werden, zumal an deren felsiger Küste ihr Kot, der Guano, als natürlicher Dünger geschätzt wurde. Die Krähenscharbe, auf Norwegisch heißt sie toppskarv, trägt die Weisheit im wissenschaftlichen Namen: Gulosus aristotelis, Av Bouke ten Cate – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Sage von Utrøst, von „fiskere som er kommet ut i stormvær og har mista leia“, Fischern, die im Sturm jenseits von Røst geraten sind und jede lei (Fahrstraße, Richtung) verloren haben, wie Theodor Kittelsen sie 1907 darstellte (oben) und wie sie Lillevik, Bakke und Bremnes 2014 erschien (unten)

Mich haben sie ja auch gerade auch entführt, von einer einigermaßen sicheren Straße am „Nordstrand“ der Austvågøya, auf dem Wasserwege weit nach Südwesten. NORDISHAVET heißt das Nordmeer auf der Michelin-Straßenkarte, aber die hilft im Feenreich auch nicht wirklich.

Außerhalb der Saison sind die nördlichen Küsten nahezu menschenleer. Die ersten Siedler haben in der Regel die vor polaren Winden geschützte Südküste gewählt.

Der Falkfjordtunnel entlässt uns nun in Richtung Bären- und Walbucht. Das entnehme ich aber erst hinterher meiner turkart Ausstvågøya øst 1 : 30.000. Folgt der Sløverfjordtunnel unter dem gleichnamigen Fjord und der Insel Arnøya hindurch. Den Arnøy-Sund überqueren wir auf einer Brücke und biegen vor Fiskebøl links ab.

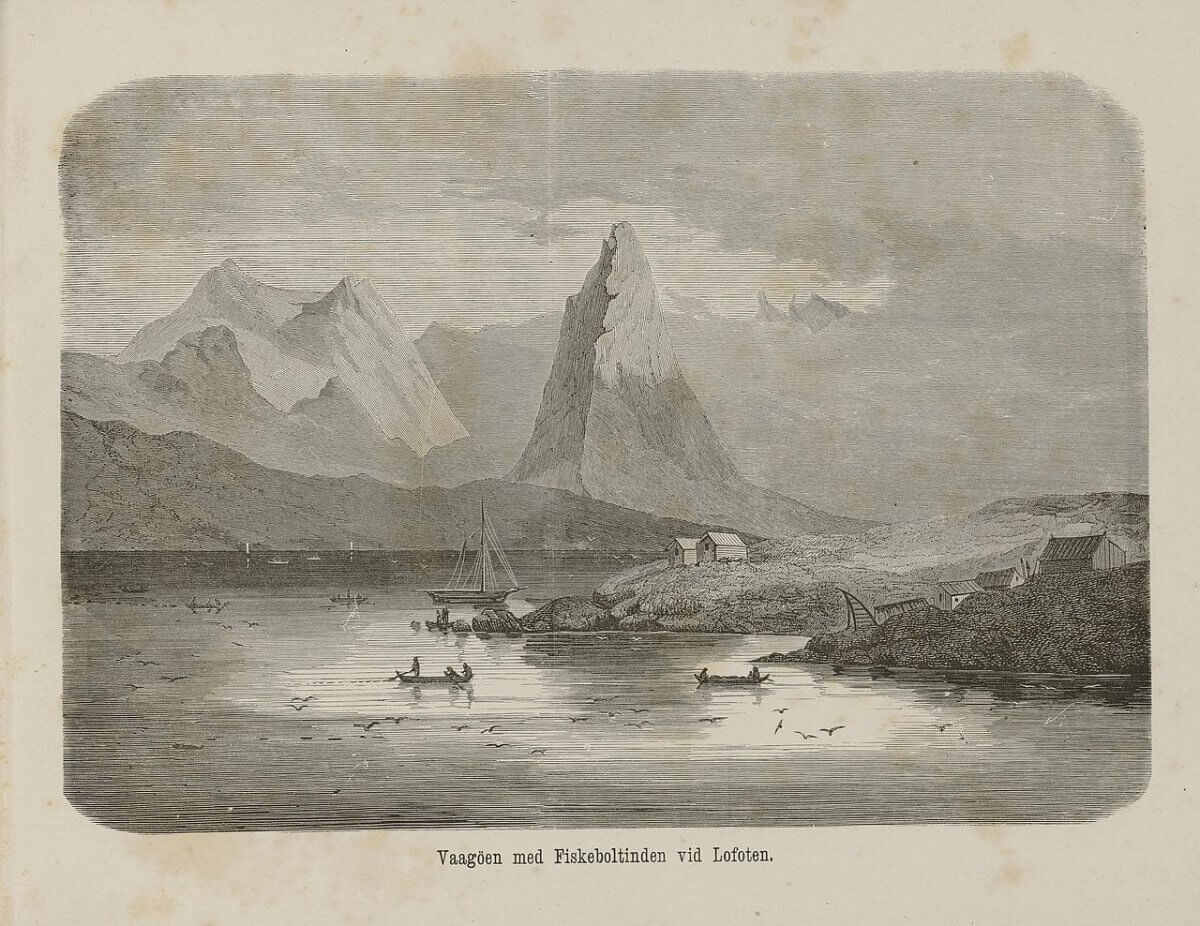

Die Insel Austvågøya besteht zum größten Teil aus Gebirge. Diese Abbildung zeigt den Gipfel Fiskebøltinden und wurde 1860 in Illustreret Tidende veröffentlicht mit einem kurzen Artikel über Landschaft und Fischerei dort.

Die Insel Austvågøya, die zum größten Teil aus Gebirge besteht, wie auf meiner überwiegend braunweißgrauen Landkarte gut auszumachen (ganz im Gegensatz zu der Handvoll Ortschaften, die muss eine jedesmal aufs Neue suchen), treibt vorbei, rechts Berge, links Wasser, genauer Sløverfjord und Higravfjord. Weiterhin Windstille und polarklarer Himmel. Ein rotes Holzhaus spiegelt sich exakt im ebenfalls klaren Wasser. Dann folgt ein schmales Tal. Bei der Ortschаft Higrav male ich ein Like-Herzchen in mein kleines Reisenotizbuch und gucke noch mal nach. Und finde ein Bild vom Higravtindan und einer vorgelagerten Landzunge:

Östliche Austvågøya: Higravtindan am östlichen Ufer des Higravfjord, Landzunge Sildpollneset am Westufer des Austnesfjordes, an so einem windstillen klaren Wintertag, Øystein Bjørke

Für uns geht es Neujahr am Austnesfjord entlang wunderschön weiter und dann gelangen wir mit einem Schwenk nach Westen gegen 14 Uhr nach Svolvær, zur größten Stadt der Inselgruppe Lofoten.

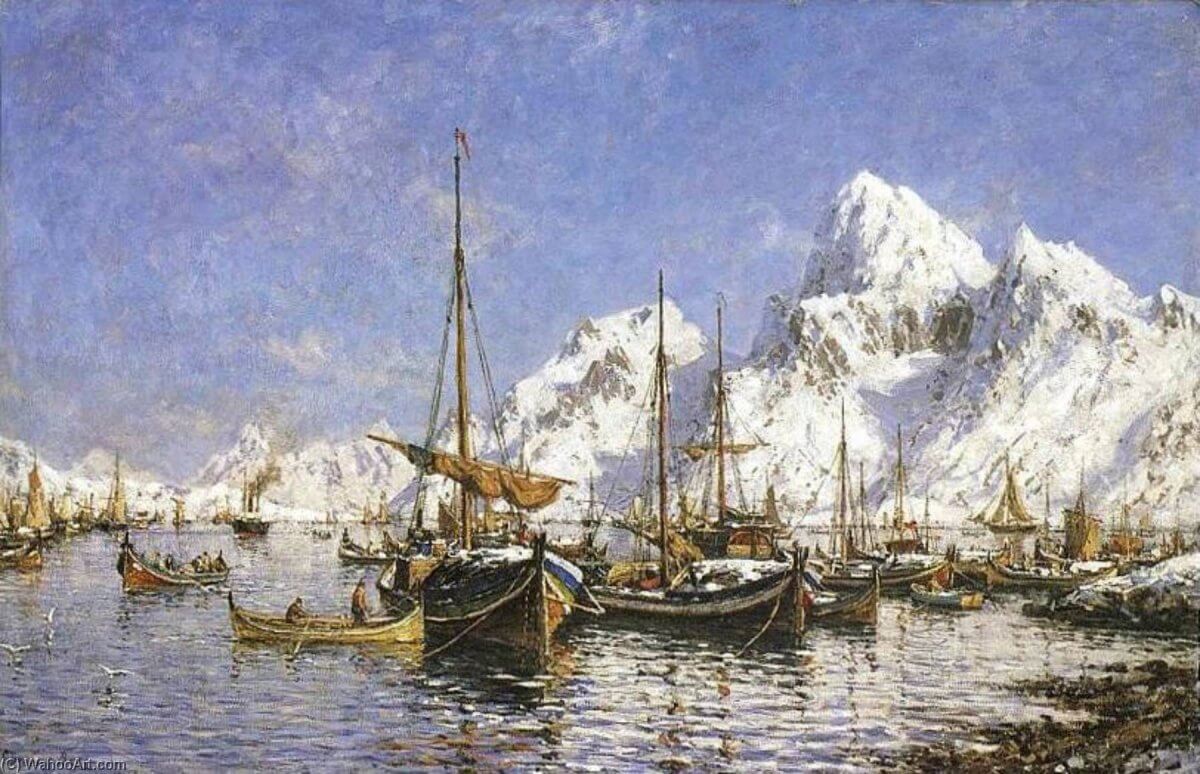

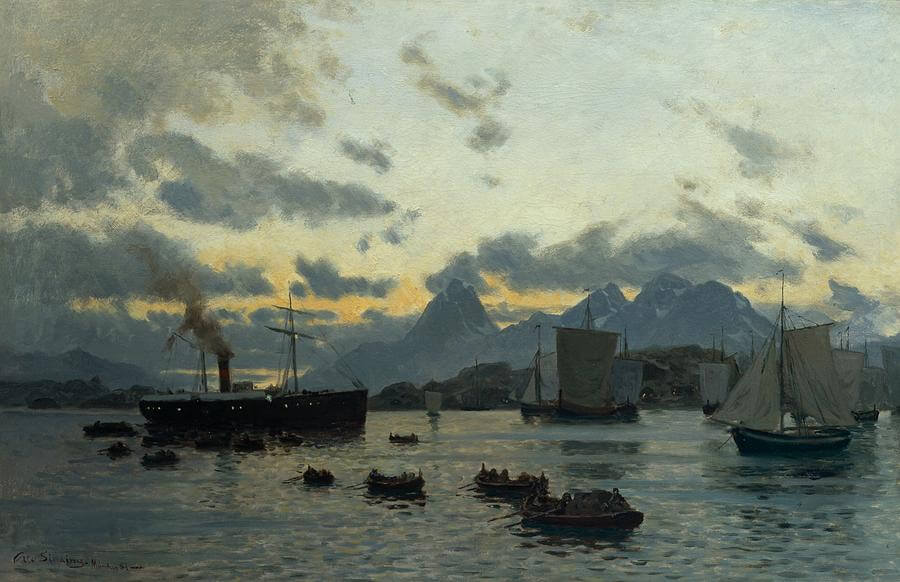

SVOLVAER HAVN, Gunnar Berg (1863 – 1893)

Und Letztere, die Inselgruppe, hat laut Eivind Berggrav Nordnorwegen erschaffen, sein Bistum Hålogaland. Berggrav war dort von 1928 – 1937 lutherischer Bischof und als Autor und Widerständler gegen die Nazis bekannt. Er schrieb, dieses Inselreich sei wie ein Instinkt in der Seele des Volkes. Das Wirken in den hektischen Vorfrühlingsmonaten sei ein Symbol dafür, wovon und wofür das Volk lebe. Natur und Umwelt seien „konzentriert nordländisch“. Die Leute von nah und fern würden sich versammeln, von der Finnmark bis nach Bindal. Es gebe keine andere norwegische Gegend, die so einen gemeinsamen Treffpunkt habe, so ein jährliches Treffen unter Beteiligung der gesamten Bevölkerung. Auch die Daheimgebliebenen seien mit all ihren Sinnen auf den Lofot konzentriert. Dort passiere, was sich später fortsetze und die Gedanken des Volkes in Schwung halte. Man blicke dorthin und zurück und freue sich darauf.

Svolvær, 1. Januar, 14:03

Die Inselgruppe sei laut Berggraf das Herz und pumpe Blut in alle Adern, von Nordnorwegens Fußsohle bis zu dessen Scheitel. Na gut, es gibt auch andere Bemerkungen zu Lofoten, dem Lofot, wenn eine es mit dem Norwegischen Namen genau nimmt, aber wo wir schon bei den Körperteilen sind: In der Insel Vestvågøya sahen frühere Bewohner einen „Luchsfuß“, lo ist der Luchs, foten der Fuß (incl. angehängtem Artikel der = -en). Und der Name Luchspfote wurde dann auch auf die Inseln weiter östlich übertragen.

Die Lofoteninseln von den Fischern, die aus Nord und Süd hier „einbogen“, lofotvegen genannt, bieten einen Schutzwall gegen nördliche Winde; das optimale Laichgebiet für den Skrei, den geschlechtsreifen Kabeljau aus dem noch höheren Norden; wunderschöne Farben und große Stille. Foto: NASA

Und Berggrav outet sich mit seiner Schreibe als echter Nordländer. Die Gegend ist berühmt für mehr oder weniger gelehrte Philosophen und hobbygrubler (so steht es wirklich geschrieben in Vett og uvett (Verstand und Unverstand) von Einar K. Aas und Peter Wessel Zapffe, die den Menschen in Troms und Nordland zugehört und festgestellt haben, dass deren Erzählungen von präzisen Beobachtungen und himmelhochjauchzenden Übertreibungen sprühten und leuchteten. Die Massenversammlung im Frühjahr ist keine Übertreibung. Tatsächlich kamen zu Berggrafs Zeit jedes Jahr Tausende von Fischern und anderen Gästen in die Lofotenhäfen, zum Dorschfang.

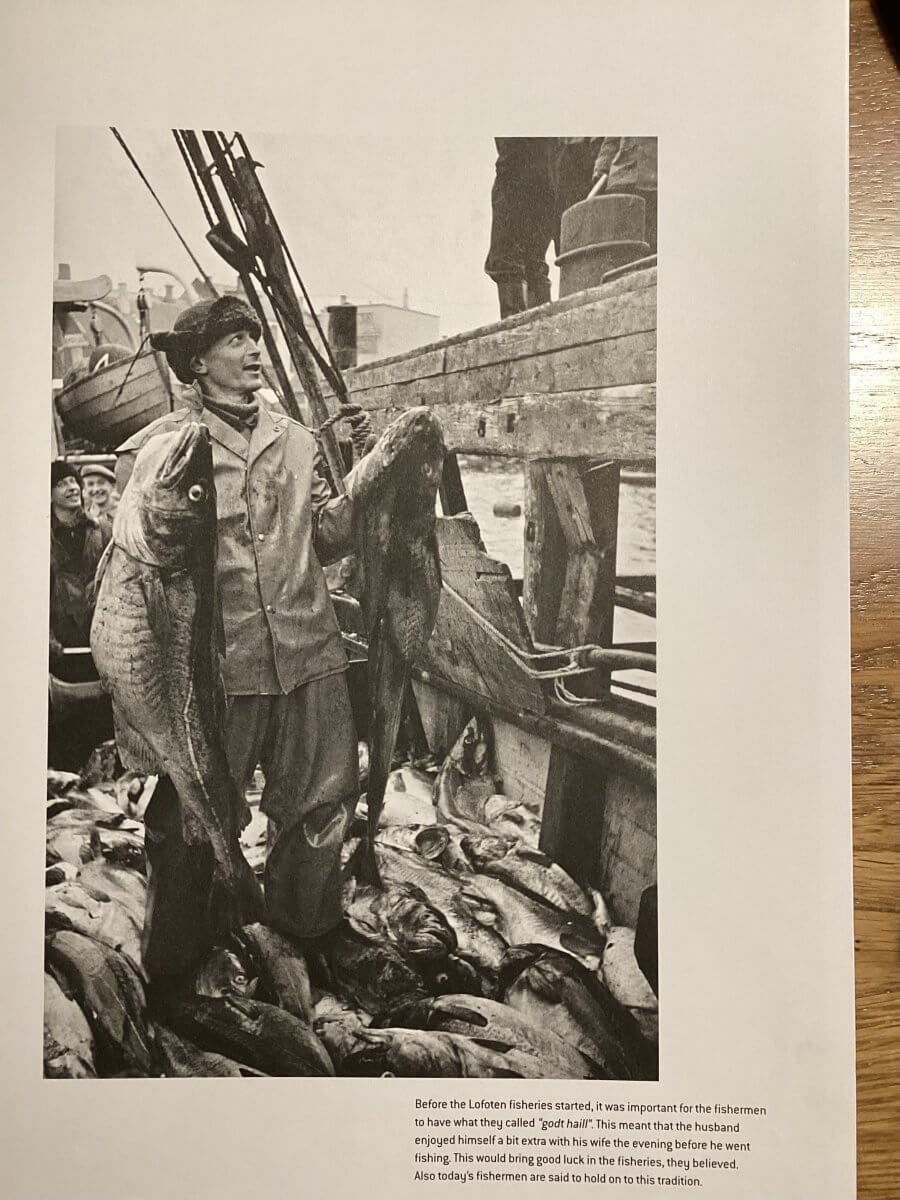

Fischer mit Skrei (geschlechtsreifer Kabeljau, zugewandert aus dem Eismeer, auch lofottorsk genannt – wird bis zu zwei Meter lang) im Februar 1915, Anders Beer Wilse

Fotograf Anders Beer Wilse, Nasjonalbibliotekets bildesamling

Im Nachhinein fällt mir zu Nord-Norge (Nordnorwegen) in Hamburg, in der Norwegischen Seemannskirche, wo unser WeltmusikCHOR probt, ein Werk in die Hände, von einem, der genau und umfassend Bescheid weiß: Ottar Brox. Er hat seinen großen Auftritt in meinem Blog Der karierte Koffer fährt nach Norden. Seit 1959 befasst Brox sich als Forscher, Politiker und Verfasser mit dem nördlichsten Teil seines Heimatlandes, der mit Ufern am Europäischen Nordmeer und am Nördlichen Eismeer mehr als ein Drittel von dessen Fläche ausmacht, auf der aber nur neun Prozent der norwegischen Bevölkerung leben.

Norwegische Komponisten 1898 beim Musikfest in Bergen: der dritte von links ist unten genannter Ole Olsen, der siebte Edvard Grieg, dessen Musik ich völlig unvergesslich unterm Sommerhimmel über Bergen, wo Open-Air-Klassik lange Tradition hat, in den 1970ern lauschte – zusammen mit meiner ebenfalls völlig von den Klängen angetörnten Freundin Helga, deren norwegische Großmutter nach ihrem Bericht auch im Winter vom auf dem Berg gelegenen Teil Bergens mit frisch gewaschenen nassen Haaren bergab zur Schule rannte. Unten waren die Haare trocken – und sie blieb sehr lange sehr gesund, wie es heißt.

Zurück in den Norden Norwegens. Der Name für diese Region stammt vom oben (3. von links) abgebildeten Ole Olsen. Er war Mitglied in einer Art Heimatverein, der Nordlændingernes Forening. Und wir haben jetzt den doppelten Ole Olsen. Ersterer, der 1884 Nord-Norge als strategischen Begriff vorschlug, war Komponist. Der andere Ole Olsen, Ole Tobias Olsen, in dessen hybel (Bude, Kämmerchen) in Kristiania,(später Oslo) 1862 der oben genannte Verein gegründet wurde, war laut norwegischer Wiki Multitalent: Pädagoge, Fotograf, Liedermacher (Psalmdichter), Sammler von Volksmelodien und -erinnerungen, Organist, Wortführer, Ingenieur.

Ole Tobias Olsen, Pädagoge, Fotograf, Liedermacher (Psalmdichter), Sammler von Volksmelodien und -erinnerungen, Organist, Wortführer, Ingenieur, fotografert av firma L. Szacinski i 1908.

Letzterer Olsen setzte sein Ingenieur-Talent für die Errichtung einer Eisenbahnstrecke zwischen Trondheim und Bodø ein und gilt seither als Nordlandsbanens far, Vater der Nordlandbahn, die bis heute nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt hat.

Und schon wieder stoße ich bei der Blog-Bebilderung auf damalige Deutsche, Invasoren. Zu sehen sind die ersten deutschen Bergjäger, die Anfang Mai 1940 an der Station Brekkvasselv ankamen, wo die Schienen der Nordlandbahn gesprengt worden waren, wo vorher auch Draisinen fuhren, Av Karl Marth – https://www.flickr.com/photos/arkivinordland

Lege noch den Bahnhof Brekkvasselv nach und notiere mir, dass ich dort unbedingt mal vorbeifahren will, spätestens nächsten Winter:), natürlich mit der Bahn, jeg reiser bare kollektiv:). Diese Station von Olsens Nordlandbahn liegt in Norwegens historischem Landesteil Trøndelag, im nördlichsten Süd-Norwegen, und wurde 1940 eröffnet. Seit 1989 hält der Zug leider nicht mehr in Brekkvasselv. Aber Vorbeifahren kann auch sehr schön sein.

Ehemalige Haltestelle der Nordlandbahn, Brekkvasselv in Nord-Trøndelag, im nördlichsten Süd-Norwegen, 1940 eröffnet. Av Henning J. Lund – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5040485

Im Frühjahr von nordischen Blautönen träumen – als ich dies schreibe, gehen übers grün beblätterte Hamburg eisige Aprilschauer nieder.

Die von Ole Tobias Olsen, dem Vater der Nordlandbahn, konzipierte 729 Kilometer lange Trasse zwischen Trondheim und Bodø (lulesamisch Bådåddjo); oben ist die nicht elektrifizierte Bahn zu sehen, unten deren einspurige Trasse übers Saltfjellet links neben der Europastraße 6. Av no:Bruker:Mount73 – no.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1148411

Das oben abgebildete Gebirge Saltfjellet (pitesamisch Sálltoduottar) erstreckt sich von der Küste Nordlands bis zur schwedischen Grenze und ist zum großen Teil von Festlandseuropas niedrigst gelegenem Gletscher bedeckt, dem Svartisen. svartis beschreibt auf Norwegisch das im Gegensatz zu weißem (hvit) Eis dunkle Farbspektrum von Türkis bis zu fast schwarzem Blau. Foto: Øyvind Rask

Vor Olsens Erfindung der Bezeichnung Nord-Norge war für einen Teil dieser Gegend nördlich von Trøndelag – sie umfasste mehrere kleine Königreiche der Wikinger – der Name Hålogaland (altnordisch Hálogaland oder Háleygjafylkí, nordsamisch Holgoláddi) im Gebrauch.

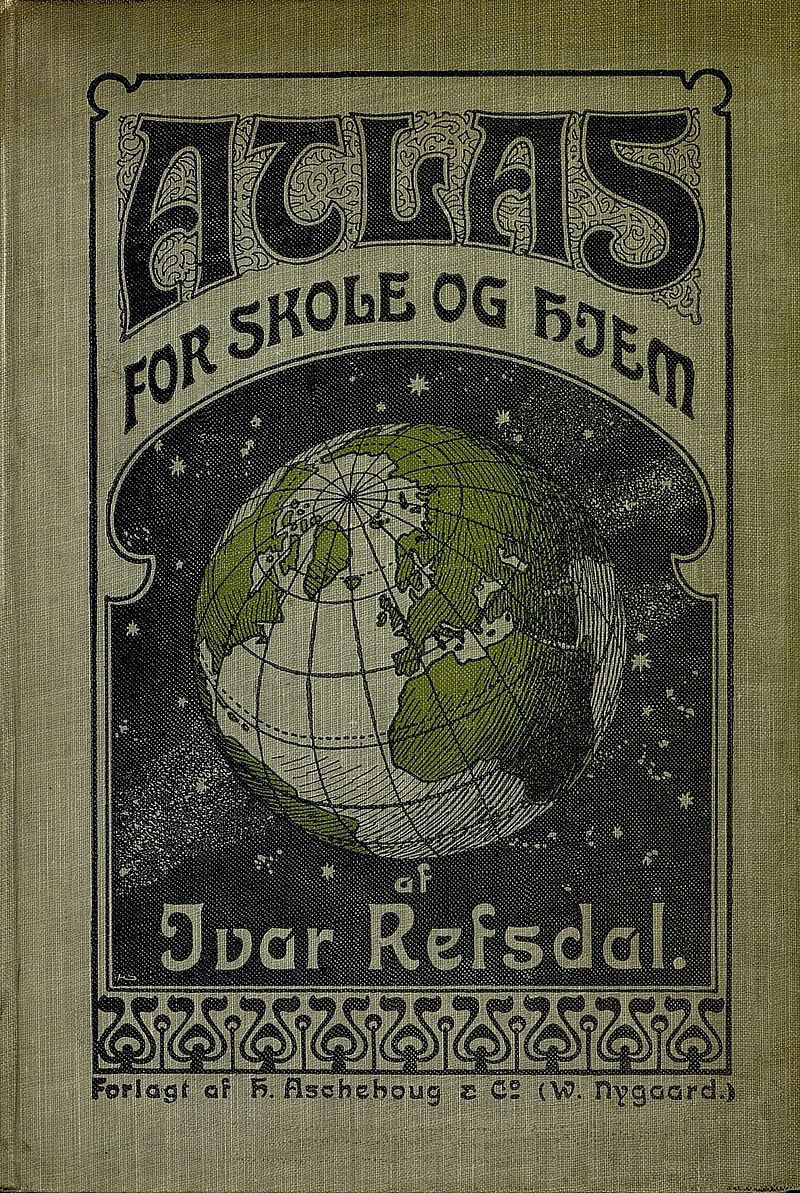

Der norwegische Lektor und Kartograf Ivar Refsdal gab 1902 den oben abgebildeten Atlas heraus und zeichnete oben genanntes Hålogaland, Lofoten umfassend und an die Finnmark angrenzend.

Dabei blieb Sápmi, das Siedlungsgebiet der Sámi, außen vor, es beschränkte sich in dieser Denk- und Schreibweise auf Gegenden nördlich und östlich von Hålogaland, und es gab eine klare schriftliche Trennung zwischen Nordlandene und Finnmarken (finnmarken, samenes land, der Finnmark). So sind andere und ich zwischendurch auf den abwegigen Gedanken gekommen, dass beispielsweise im Inselreich Lofoten, etwa mittig in der heutigen Nation Sápmi gelegen, ausschließlich Wikinger das Sagen und Fischen hatten. Da habe ich inzwischen Besseres gelernt. Zum Beispiel bei der Lektüre des Bandes über die samischen Fischer von Lofoten.

Und nun lerne ich, dass die Bezeichnung Nord-Norge, die später oben genanntes Hålogaland aus Schriftstücken und Köpfen verdrängte, 1884 am Kaffeetisch in Ole Tobias Olsens Kämmerlein in Kristiania erfunden, in den den nördlichen Teil des Landes Zugezogene versammeln und diesen in einer Art Erhebung – Nordnorsk reisning – ökonomisch, sozial und kulturell quasi aufrichten sollte. So gelange ich wieder zum stets aufrechten und aufrichtigen Brox. Am 16. Februar 2024 ist er gestorben und ich möchte seiner auf jeden Fall gedenken. Habe ich doch schon bei den ersten Reisen unserer Norwegisch-Student*innengruppe zu norwegischen Universitäten viel von Brox gehört. Und bewundere ihn als chronisch Selbst-Denkenden und Widerständigen. Nordnorwegen war sein Thema. Er nennt es großartig, erhaben, grandios; schreibt von verschwenderischer Schönheit; nennt es wild und brutal; grün; grau und weiß; kärglich und üppig. Neben all der Poesie vergisst Brox Zeit seines Erwachsenenlebens nie die Politik.

Persönlich begegnet sind wir uns nie, aber in den frühen 1970ern, als wir unsere ersten Studien- und Vergnügungsreisen nach Norwegen unternahmen, bestens geführt von Dozenten, die sich sowohl mit dem einen, als auch mit dem anderen auskannten, und auch politisch auf der Höhe waren, war Brox einerseits ein Professor für Soziologie an der Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – an der ich gerne ein paar Semester arktische Biologie studiert hätte – andererseits saß er für die sosialistisk venstre parti (SV), Norwegens sozialistische Linke, um die ich die Norweger*innen immer schon beneidet habe, weil diese Partei sich schon immer um die Natur ebenso intensiv gekümmert hat wie um die Lebensbedingungen der Menschen im stortinget, dem norwegischen Parlament. Dort kämpfte er darum, dass die Meeresressourcen in Nordnorwegen, wenn sie denn überhaupt jemandem gehören „müssen“, allen gehören – und vor allem den Anwohner*innen der dortigen Küste.

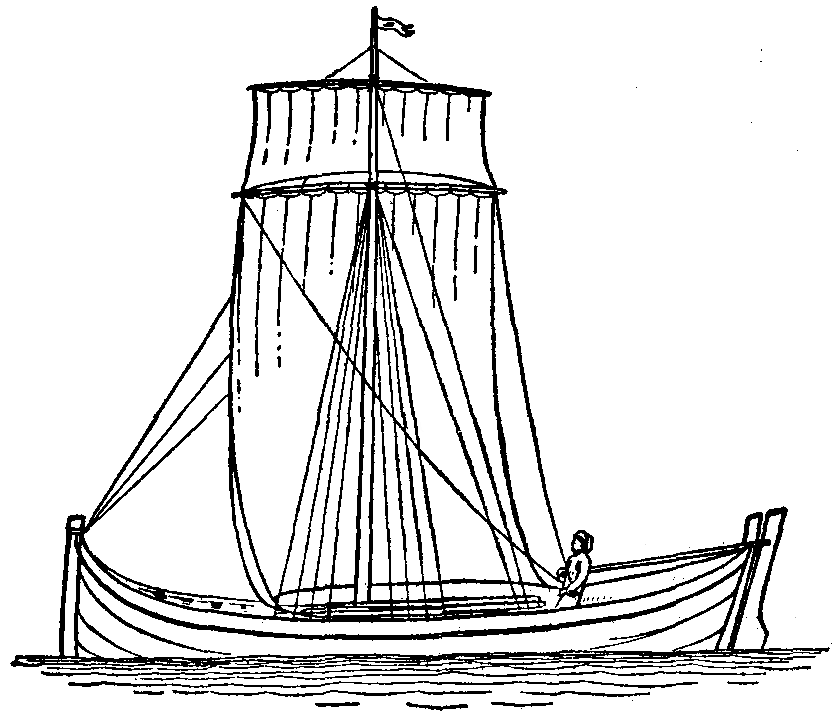

Seit 1959 hat sich Brox damit beschäftigt, was in Nordnorwegen geschieht (Hva skjer i Nord-Norge?), und bekam vom Tromsø Museum ein Stipendium, um das Buch dieses Titels zu veröffentlichen. Es erschien 1966, und war laut Nordnorsk Magasin (nordnorsk-magasin.no) eine Inspirationsquelle für den nordnorwegischen Regionalismus und die ökonomische Bedeutung von sjarkfisket. Sjark ist ein Bootstyp und steht für die lokale Fischerei (fisket). Der Name, sjark, ist eingenorwegischt, geht aufs englische Wort shark (Hai) zurück und bezeichnet kleinere Schiffe. Gemeinsam haben sie die Rumpfform, die senkrechten Steven (Bug und Heck), ein Erbe vom Nordlandsboot.

Nordlandsboot

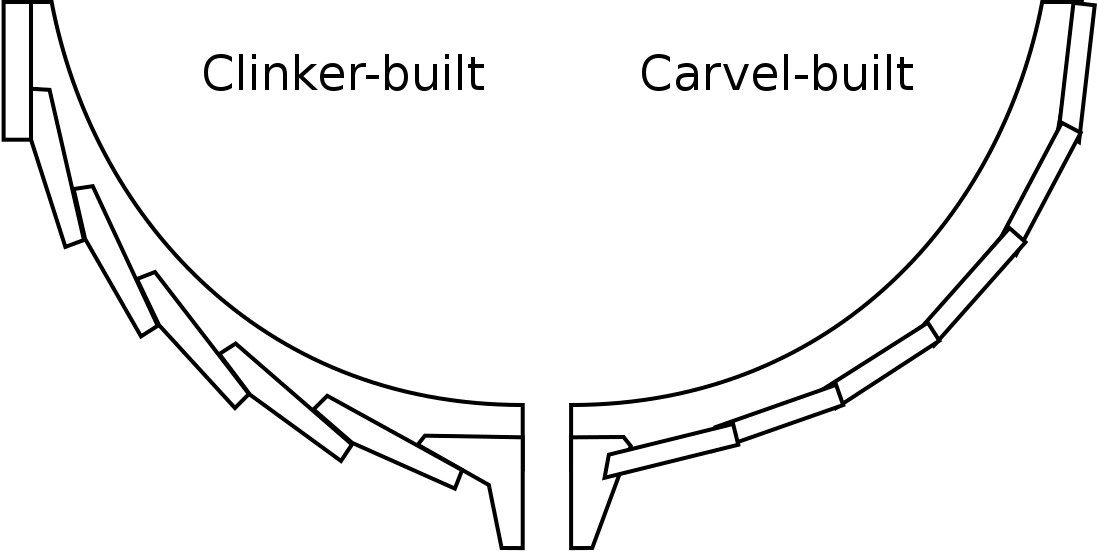

Der norwegische Historiker Johan Borgos, Jahrgang 1939, er stammt aus dem Inseldistrikt Vesterålen (nordsamisch Viestterálas), geht davon aus, dass nicht, wie fast überall behauptet, die Wikinger dieses Nutzfahrzeug entwickelt haben, das über Jahrhunderte hinweg das einzig gebräuchliche Boot in Nordnorwegen, heute Nordlandsboot genannt, sondern die Sámi. Laut Borgos ist dieser Bootstyp uralt und auf Felszeichnungen zu erkennen. Schriftlich erwähnt wurde später, um das Jahr 1000, dass die Sjøsamene als erfolgreiche Bootsbauer und -verkäufer weithin bekannt waren. Sie verwendeten keine Eisennägel, sondern verbanden die Planken mit zähen Weidenwurzeln. Wahrscheinlich sind sie auch die Erfinder*innen der nordischen Klinkerbauweise (Bild), die vor einigen Jahren zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde.

Es gibt verschiedene Methoden, die Hülle aus Planken am Boots-Skelett zu befestigen. Im frühen nordeuropäischen Schiffbau herrschte die Klinkerbauweise (Clinker-built) vor: die Planken wurden überlappend angebracht.

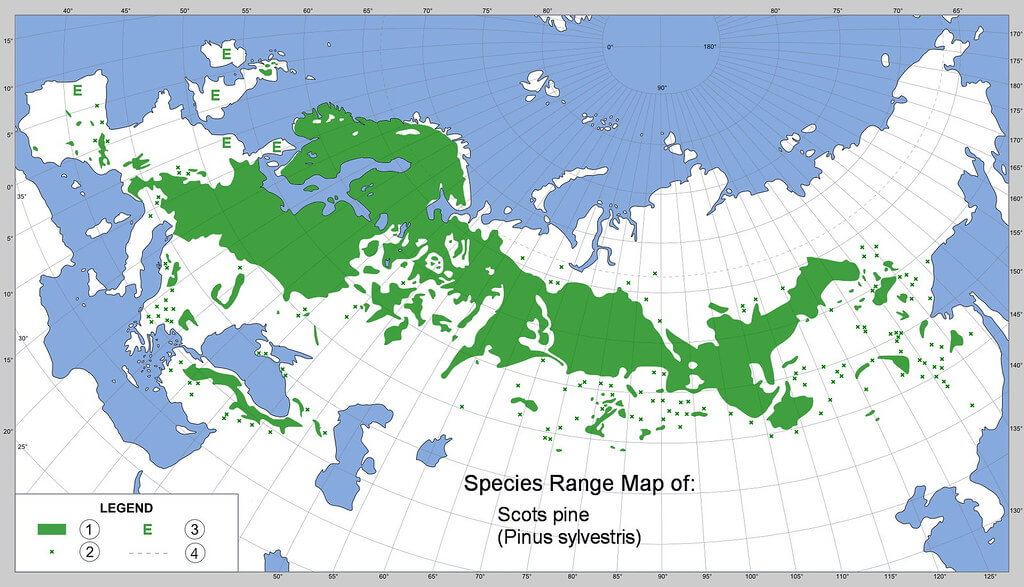

Die Nordlandsboote wurden zwischen zwischen dem heutigen Trøndelag in Norwegens Mitte und der Kolahalbinsel überall dort gebaut, wo Zugang zum Wald bestand, im 18. Jahrhundert vor allem aus furu, hatten wir schon, siehe futtern am Samstag, den 30. – 20:00 – Furu, Narvik, es ist die Waldkiefer (Pinus silvestris), mittlerweile im westlichen Europa nahezu weggeholzt.

Verbreitung der Waldkiefer (Pinus sylvestris) in Eurasien. Das E symbolisiert großflächige Abholzungen natürlicher Populationen.Von Agnieszka Kwiecień (Nova) – Drawn based on ScotsPine_map.jpg uploaded by B.navez under PD-USGov-USDA-FS license., CC BY 2.5

Bei den früher aus „norwegian Wood“ gebauten Fischerei- und Transportbooten vom Typ sjark verjüngt sich der Rumpf, von oben betrachtet, zum Bug und zum Heck deutlich. Diese Form ermöglicht „haischnelle“ Fahrt trotz der ansonsten gedrungenen Form, die so ein Kutter braucht, um den Fang unterzubringen.

Oben und unten: Lofotenfischerei mit klassischen sjark vor Svolvær/Lofoten. Die Fotos von Kristian Magnus Kanstad (1907-1983) zeigen klassische sjarker mit dem Steuerhaus achtern, Kojen vorn und dem Arbeitsdeck dazwischen. Nordlandsmuseet, Offentlig eiendom.

Der Begriff Sjark steht heute in Norwegen auch für lokale Küstenfischerei im Allgemeinen. Die heute dafür gebräuchlichen sjark wie Sisilie Skagens BRAKEN im Hafen von Stamsund – unteres Bild, dritter Kutter von links, blau mit weißen Aufbauten- haben Koje und Steuerhaus vorn, ein größeres Arbeitsdeck und Platz für eine/n Fischer*in.

Auch Sisilie Skagens BRAKEN im Hafen von Stamsund, der dritte Kutter von links, blau mit weißen Aufbauten, ist ein/e sjark. Um es schon mal vorweg zu verraten: zur gemeinsamen Ausfahrt mit der Braken kam es in diesen Januarwochen 2024 nicht, sie waren selbst für „raue Mädchen“ zu stürmisch:). Ich komme wieder.

Und steigere mich jetzt erstmal in Brox Anliegen sjarkfisket und allmenning hinein. allmenning, Gemeingut, Allmende sei nämlich Nordnorwegen gewesen, bevor es zur Kolonie wurde, schrieb er 1984. Und blieb bis zu seinem Tod dem politischen Kampf um die Küste und ihre Ressourcen treu. Auch mir liegen diese Themen nicht nur auf der Pfanne, sondern auch am Herzen – etwas platter geschrieben, es stinkt mir und geht mir auf den Geist, was an den Küsten geschieht – seit mehr als vierzig Jahren. Denn jeder bewusst essende, lesende und denkende Mensch konnte schon in den 1970ern erfahren, dass da weltweit etwas faul ist und nach Fischmehl riecht. Die Schweizer haben es nicht erfunden, sie haben ja keine Meeresküsten. Aber so etwas wie den Verein 1.Welt – 3.Welt. Der gab 1981 einen umweltpapierbraunen Band namens BEWUSST KOCHEN – HERZHAFT ESSEN – 60 Rezepte für eine begrenzte Welt heraus und druckte neben dem Rezept für gefüllten Kohl einen Artikel aus Illustrator Weekly of India ab, mit dem Titel: Hors d´ Oeuvre für die Satten und Hunger für die Armen. Die angesprochene Vorspeise sind im Falle Indiens Crevetten, die gebe es nur küstennah, wo sie von den großen Trawlern der Großkonzerne (say their names and don´t buy their products and stories: Tata, Union Karbide, ITC, Britannia Biscuits) weggefischt werde, die so die Lebensgrundlage der ansässigen Fischer zerstören würden. Was nicht als Hors d´Oeuvre taugt, werde häufig zu Tierfutter verarbeitet: „Das Vieh der Reichen frisst die Fische der Armen.“

Norwegen habe, so stand es 1979 in Illustrated Weekly of India, bereits vor ein paar Jahren ein Weißbuch veröffentlicht, „in dem gezeigt wird, wie die moderne Fischerei (tiefgefrorene Fische) die traditionelle Fischerei zerstört.“ Das, so analysierte Brox damals, lag daran, dass die Vorstellungen zentraler Planer*innen in Oslo von völlig anderen Wirklichkeiten ausgingen als denen in Nordnorwegen. Er habe im Sommer 1964 auf Kjerringøy gesessen, wo Hafenbetrieb und einstmals florierender Handel in den 1950ern eingestellt wurde, habe vom dortigen Konservator – aus einer gamle handelsted, einem alten Handelsplatz, wurde dank zentralistischer Planung, wenn ich Brox richtig verstehe, ein Freiluftmuseum, denn niemand kann hier mehr vom Fischfang leben, weder lokale Händler*innen noch Fischer*innen – die Erlaubnis erhalten, Kaufmann Zahls Kontor zu mieten, und habe den ersten Entwurf für Hva skjer i Nord-Norge? in einer Art Rausch oder Ekstase geschrieben, die auch Flow genannt wird (flyt auf Norwegisch). Es sei gewesen, als ob das Buch aus sich selbst heraus entstehe, und es sei leicht gewesen, Zeit und Raum zu vergessen.

Kjerringøy 1948, Hafen und Handel auf der Insel 30 Kilometer nördlich von Bodø wurden in den 1950ern eingestellt. Die alte handelsted wurdeFreiluftmuseum. Dort schrieb Brox 1964 wie im Rausch, jenseits von Zeit und Raum, sein Buch über Nord-Norwegen.

Dreißig Jahre und sehr viel Einsatz und Erfahrung später kam sein Luftbildatlas heraus: Nord-Norge – sett fra luften. In diesem Luftbildatlas bezeichnet Brox den zerfurchten Küstenstreifen zwischen dem 65. und dem 71. Breitengrad als Norwegens „reichste Allmende“. Diesen Reichtum verdanke der überwiegend arktische Landesteil überwiegend dem Golfstrom. Der kommt, nur so als alarmierender Einschub erwähnt, auf Grund der vom Menschen gemachten Erderhitzung nach Auffassung vieler Wissenschaftler*innen demnächst zum Erliegen, mit völlig unwägbaren Folgen für den gesamten Planeten – aber es wird wohlmöglich kein „Wer nicht hören will, muss fühlen“ mehr geben, wer weiß. Viele wissen, dass die absurde Idee des Wirtschaftswachstums, gerade wieder vom derzeitigen deutschen Kanzler propagiert, schon lange abgewirtschaftet hat.

Brox berichtet in den 1980ern, dass die relativ warme Strömung, die wärmere Wassermassen vom Golf von Mexiko an Nordnorwegens Küste bringt, dort auch Landwirtschaft ermöglicht, seit hunderten von Jahren, wie sie in Grönland, auf Baffinland, in Alaska oder auf der Tschuktschen-Halbinsel, alle auf gleicher nördlicher Breite, nicht möglich ist. Außerdem schaffe das Zusammentreffen des Golfstromes mit den kalten Wassermassen des Polarmeeres die weltweit reichsten Fischressourcen. Auch mit denen könnte es in absehbarer Zeit, bedingt durch weltweite Misswirtschaft, Verschwendung u.a. zu Ende gehen, denn die zunehmende Erwärmung des Polarmeeres begünstigt dort gerade Quallen enorm – und die vertilgen Unmengen von Fischlaich, die Brut des Winterkabeljaus. Das wäre dann das Ende von mehr als 1000 Jahren Lofotenfischerei. Das konnte Brox nicht wissen, aber ich weiß aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen der Klimaforscher, dass diese sich mit ihren Warnungen damals, als die Katastrophe in Sicht kam, zurückgehalten haben, um die Menschen nicht zu sehr zu erschrecken, und es jetzt noch schlimmer kommt, als von Experten bereits vor Jahrzehnten vorhergesagt. Diese „Klima-Vorhersagen“ müssen auch der deutschen Kanzlerin, Physikerin ihres Zeichens, bekannt und verständlich gewesen sein. Sie setzte aber anstelle von dringend erforderlichen wirklichen Wandel auf´s sogenannte gute Leben für alle (Deutschen).

Schematisches Profil: strandflaten (Küstenplattform) in Norwegen. Zur Rechten befindet sich höher gelegenes Terrain, zur Linken führt ein steiler Abhang zum strandflaten, der, von einer Schären-Zone umgeben, wiederum durch einen unter Wasser gelegenen Abhang von der vorgelagerten Meeresbank getrennt ist. Lappspira

Manche, vor allem Nicht-Biolog*innen, -Ozeanograph*innen etc., meinen im Ernst, die dramatischen Folgen der von Menschen gemachten Erderwärmung ließen sich durch von Menschen gemachte Technologie ausbremsen. Die Hybris scheint kein Ende zu nehmen. Was wir verlieren, beschreibt Brox folgendermaßen, nennt es „Nord-Norwegen in einer Nussschale“: „Das ist unglaublich schön“, denkt der Tourist auf der Hurtigrute… „Das ist karg (karrig)““, denke der, der das kleine Fleckchen Erde an der Küste unterhalb der steil aufragenden Felsen (strandflaten) bearbeite. Und der, der sein Auskommen dem Meer verdanke, was mehr oder weniger für die meisten in Nord-Norwegen gelte, denke: „Das ist ein unglaublicher Reichtum!“.

Blühende Küstenplatte (strandflate) an der Küste der Lofoten-Insel Vestvågøya, Gerd Eichmann

Strandflaten, dem angehängten Artikel nach im Norwegischen männlich, ist eine typische geologische Formation in Norwegen. Von der Gegend um Stavanger in dessen äußerstem Südwesten bis hoch in die westliche Finnmark breiten sich diese Plattformen, bis zu 70 Meter über und bis zu 40 Meter unter dem Meere gelegen, einige bis 50 Kilometer breit an der Küste aus, zum Landesinneren durch steile Felswände begrenzt. Dort wo sie nahe dem Meeresspiegel liegen, finden sich Schärengärten mit unzähligen Inselchen und Sunden.

Es gibt diese vorgelagerten Flachländer auch in anderen Teilen der Arktis, aber nur in Nord-Norwegen ermöglicht das durch den Golfstrom quasi gemilderte Klima dort Ackerbau und Viehzucht, wie hier im Dorf Eggum, errichtet für die Kombination von Fischerei und Landwirtschaft auf der Lofoten-Insel Vestvagoya.

Das norwegische geologische Fachwort fand als strandflat Eingang ins Englische und auf Deutsch wird dieses flache Vorland, diese teilweise oder gänzlich untergetauchte felsige Küstenplattform von wenigen hundert Metern bis zu fünfzig Kilometern Breite, die zum Meer hin leicht abfällt, zum Binnenland oder Inselinneren steil ansteigt, teilweise von steilen Hutbergen, umgeben von einer „Krempe“ aus Terrassen gekrönt, sein. Für Fischer und Bauern Norwegens war und ist die Strandflate mit ihrer Verbindung von Land und Meer Siedlungs- und Wirtschaftsraum, vor allem wegen der geschützten natürlichen Häfen, der nahegelegenen Fischbänke. Erosion durch Wellen Gletscher, und Verwitterung durch Frost und Meereis ließen vor fünf bis zehn Millionen von Jahren …

Es gibt strandflaten, vorgelagertes Flachland, auch an anderen Küsten nördlich des Polarkreises, aber nur im arktischen Nord-Norwegen ermöglicht das durch den Golfstrom quasi gemilderte Klima Ackerbau und Viehzucht, wie hier im Dorf Eggum auf der Lofoten-Insel Vestvågøya, vor Generationen errichtet für die erfolgreiche Kombination von Fischerei und Landwirtschaft.

Die geologische Formation Strandflaten war äußerst wichtig für die Besiedlung der Küste. Sie ermöglichten Landwirtschaft und sichere Fischerhäfen und so die im Norwegischen fiskerjordbruket genannte, aus Ackerbau, Fischerei und Viehzucht bestehende Wirtschaftsweise. So entstanden im Laufe der Jahrmillionen eine geologische Spezialität und im Laufe der Jahrtausende eine traditionelle Kulturlandschaft, geschaffen von Generationen sogenannter fiskerbønder (direkt übersetzt: Fischerbauern und -bäuerinnen). Sie fand in Gestalt des Inselreiches von Vega mit seinen 6500 Schären und „Schärchen“, nicht weit von Brønnøysund , wo mein Hurtigruten-Dampfer Halt machte – siehe spätere Folgen – Eingang ins Weltkulturerbe.

Die Berge in der Weltkulturerbe-Kommune Vega erheben sich über strandflaten, die Küstenplatte, und erzeugen den sogenannten rauk, einen Hutberg, von Terrassen umgeben wie von einer Krempe.

Die kurzen, aber intensiven und feuchten Sommer ermöglichten den Zuwanderern und der Urbevölkerung in Nord-Norwegen Ackerbau und Viehzucht auf dem über Wasser gelegenen Teil der Küstenplatte, strandflaten.

Für Nord-Norwegens Geschichte gebe es ein zutreffendes amerikanisches Stichwort: frontier. Es bedeute Grenze, nicht Landesgrenze, sondern Grenze zu udyrket, dünn bevölkerter und wenig genutzter Gegend. In den USA habe in früherer Zeit der Begriff frontier auch für freies Land gestanden, auf dem jede/r sich seinen Platz in der Welt schaffen konnte, ohne adlige Grundeigentümer zu fragen, wie es dort war, wo die Siedler herkamen. So hätten sie mit den Füßen abstimmen können gegen Unterdrückung und Ausbeutung. „Für mindestens 1500 Jahre, von der Zeit der Völkerwanderungen bis zum „siste krig“ (der 2. Weltkrieg heißt in Norwegen letzter Krieg …) hat Nord-Norwegen im Verhältnis zu den Gesellschaften der Eigentumsbesitzenden in Süd-Skandinavien als frontier fungiert.“ Mindestens seit den ersten Jahrhunderten nach Christus hätten „Welle auf Welle“ von Eigentumslosen die Armut in den reichen südnorwegischen Gemeinden verlassen und relativen Reichtum gefunden „zwischen Tundra und Eisrand“. Der hohe Norden habe einem steten Strom von Menschen aus südlicheren Gegenden Raum gegeben, die vor der unterdrückerischen Willkür der norwegischen Klassengesellschaft nach geflohen seien. Für die Frauen habe das laut Soziologe Brox bedeutet, dass sie nicht mehr zwischen unbezahlter Arbeit im elterlichen Haushalt, nahezu unbezahlter Arbeit für andere oder einem reichen Ehemann „wählen“ mussten.

Die Meeresressourcen waren frei zugänglich für alle. Im Sommer sei småsei in den Topf gekommen, schreibt Brox. Bei jungem Polachius virens, auf Deutsch Köhler, in hiesigen Fischgeschäften fälschlich Seelachs genannt, flippen norwegische Rezeptposter*innen förmlich aus, schwelgen in Kindheitserinnerungen an Selbstgeangeltes und sofort vor Ort Zubereitetes.

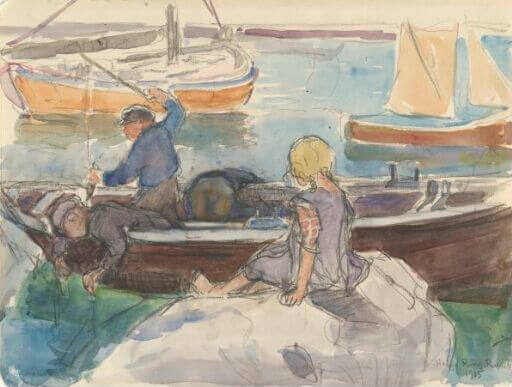

Kinder beim Angeln, Helga Marie Ring Reusch

Bevor Möglichkeiten zum Einfrieren gab, wurden im Sommerhalbjahr zur sei-sesong die Fische, die man um diese Jahreszeit auch nicht trocknen konnte, zur Selbstversorgung in Fässern eingesalzen. Dieser sogenannte tradisjonsfisk hieß hinterher Gammelsei (übersetzt: Alter Köhler).

Auf der Illustration oben erscheint der Köhler oder Kohlfisch (so heißt er wegen seines dunklen, blaugrünen bis schwarzen Rückens) gelblich, die Unterseite ist allerdings in der Regel silbergrau, das lässt sich auf der isländischen Briefmarke gut erkennen. Der Schwarmfisch aus der Familie der Dorsche, mit wissenschaftlichem Namen Pollachius virens, mit einstmals, als die Lachsfänge zurückgingen und man Köhlerfilet als Lachsersatz rot einfärbte, verkaufsfördernden, heute irreführendem Handelsnamen Seelachs genannt, kommt im gesamten Nordatlantik vor.

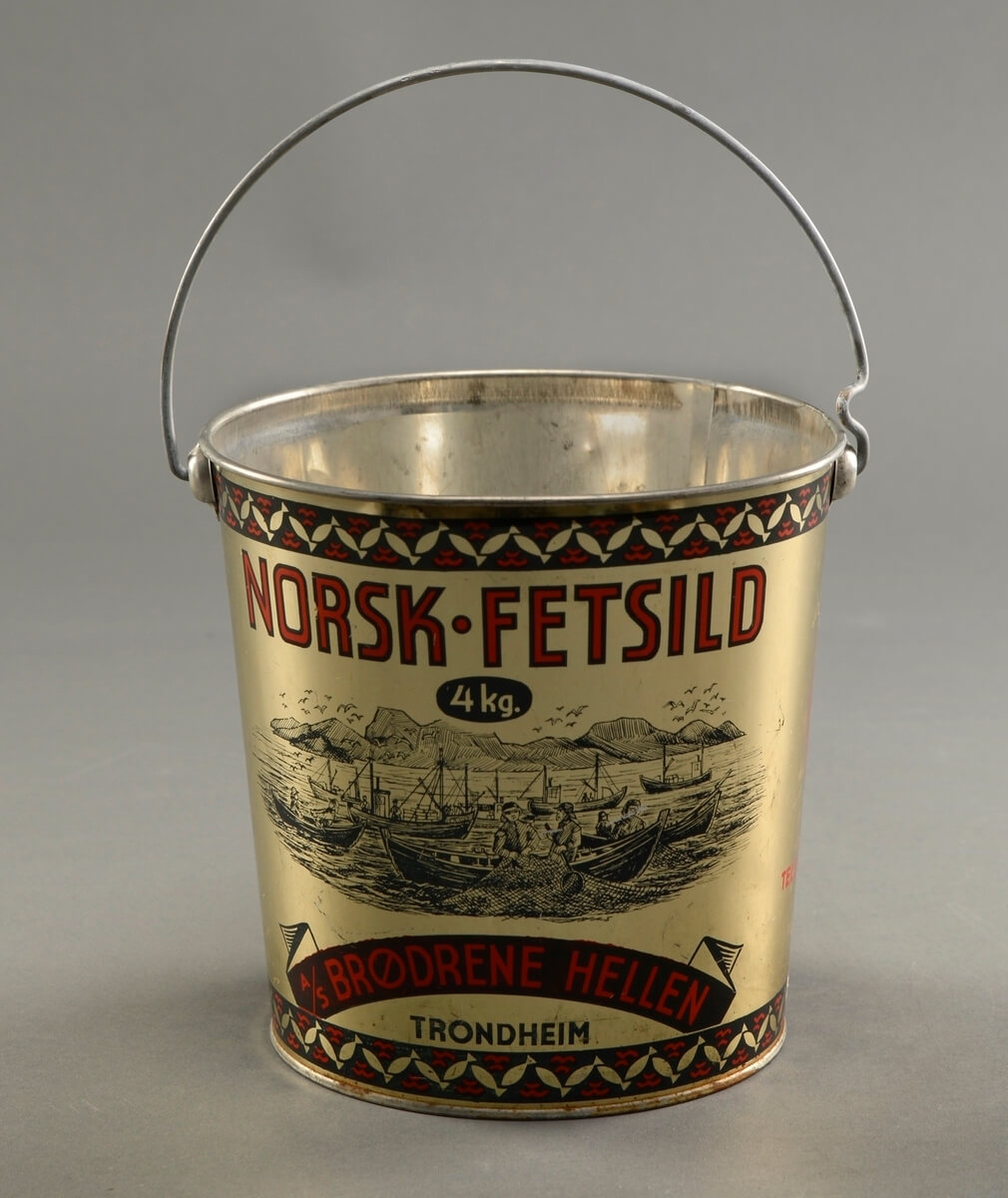

Im Herbst, so schreibt Nordnorweger Brox, warfen dort traditionell die Urbevölkerung und Zugezogene „feitsild“ in die Pfanne, schreibt Brox, wahrscheinlich u.a. aus eigener Erfahrung. Feitsild oder fetsild ist die norwegische Bezeichnung für Clupea harengus, wenn dessen Fettanteil die 10-Prozent-Hürde überschritten hat.

Norwegischer Fetthering, junge, noch nicht geschlechtsreife Heringe mit hohem Gehalt an Fett, Eiweißgehalt etc. etc.

Der atlantische Hering beginnt im Frühjahr, Fettreserven aufzubauen und im Fettansatz reichern sich auch die vom Menschen geschätzten Geschmacksstoffe an. Bei bester Ernährung besteht so ein ausgenommener Fetthering genannt, zu 18 Prozent aus Fett. NORSK FETSILD steht auf dem Blecheimer. Solche jungen, noch nicht geschlechtsreifen Heringe, zwei bis fünf Jahre alt, 19 bis 29 Zentimeter lang, waren schon vor mehr als tausend Jahren auf Grund ihrer „inneren Werte“ gefragt, wegen des hohen Eiweißgehaltes, der günstigen Fettstoffzusammensetzung und des hohen Gehaltes an Jod und Selen, wie wir sie heute messen können, wie sie damals aber schon ohne Messwerte die Gesundheit voranbrachten – und die Selbstversorgung in Norwegen.

Atlantische Heringe (Clupea harengus), fotografiert von Atle Grimsby auf seiner Nordsee-Insel Utsira an Norwegens südlicher „Schnauzenspitze“

In Deutschland heißen sie Grüne Heringe, nicht nach ihrer Farbe, sondern nach ihrer Unreife; das heißt, sie sind noch nicht laichreif, und daher von besserer Qualität als saisonal spätere Entwicklungsphasen von Clupea harengus. Auch in Norddeutschland werden solche frischen Fettheringe geschätzt: nach Müllerinnenart in Mehl gewälzt und in Butter gebraten.

Selbstversorgung aus dem Nordmeer habe im Winter, schreibt Brox, während lofotfiske, der Lofotenfischereisaison, torskemølje auf den Tisch gebracht, Skrei satt. Dieser extrem nachhaltige Eintopf, bei dem der Winterkabeljau vollständig verwertet und verzehrt wird – naja, bis auf ein paar Gräten …. Es sieht nicht besonders delikat aus, wenn in nur leicht unterschiedlichen Beigetönen Dorschfleisch, -leber, -rogen, gekochte und gepellte Kartoffeln, feingehackte Zwiebeln, Knäckebrot mit Butter auf dem rappelvollen Teller liegen, aber alle Norweger*innen feiern dieses tradisjonsmat, nach dessen Genuss sämtliche Auseinandersetzungen zum Erliegen kommen.

Cyclopterus lumpus, aus der ballonförmigen Familie der Lumpfische (von englisch lump für Klumpen) heißt auf Deutsch Seehase. Auf Norwegisch heißen die Weibchen rognkjeks, die Männchen rognkall. Rogn bedeutet Laich oder Rogen, kjeks ist ein Keks, kall ein Greis. Ersteres deutet auf eine Verwertung hin: Kaviarproduktion (hierzulande wird der schwarzgefärbte Seehasenrogen als Deutscher Kaviar verkauft).

Seehasenrogen, schwarzgefärbt und mit Salzlake behandelt, auf Wachteleiern

In den von Brox im Nordnorwegen-Atlas beschriebenen Zeiten der Zuwanderung in Nord-Norwegen dienten diese Fische als Viehfutter. Und ich konsultiere – denn die Fischereibiologie-Vorlesung liegt nun fünfzig Jahre zurück – meinen „MuusDahlström“ von 1978: Meeresfische der Ostsee, der Nordsee, des Atlantiks, beschrieben von Bent J. Muus, bebildert von Preben Dahlström, beides Dänen. Seit die Verlage sich kaum noch kundige Illustrator*innen leisten, klammere ich mich an meine alten Bestimmungsbücher und bin total froh, dass sie alle WG-Wirren und unübersichtlichen Umzüge in irgendwelchen staubigen Ecken überlebt haben. Es gibt schlimmere Bestimmungsübungen, der Seehase ist wirklich leicht zu erkennen, an seinem runden Körper mit den Dornenreihen und dem dicken Kopf. Ihre Bauchflosse ist zu einer Saugscheibe umgebildet hat, mit der sie sich an Felsen, Treibholz und Tangen festsaugen können.

Октябрь 2004 г. Баренцево море – пинагоры, Oktober 2004 in der Barentssee, Cyclopterus lumpus, es könnte sich um ein Pärchen handeln, rechts das Männchen, das sich, normalerweise auch grünlich blau, während der Laichzeit rötlich verfärbt. Die Weibchen besitzen einen höheren Rückenkamm und kleinere Brustflossen als die Männchen.

Das gallertartige Fleisch des Weibchens ist wenig begehrt; das feste, rosafarbene, wohlschmeckende Fleisch des Männchens wird in nördlichen Ländern geräuchert oder gesalzen, in Island gilt es getrocknet als Delikatesse.

Im heutigen Norwegen wird rognkjeks zur Kaviarproduktion ausgenommen, rognkjeks & rognkall werden dort schnöde als Wildköder verwendet oder als Putzerfische in Lachsfarmen, wo sie den Befall vor dichtgedrängt aufgepäppelten Zuchtfische durch die Lachslaus, eine Krebsart, eindämmen sollen.

Mir kommt nach den Berichten meiner norwegischen Bekannten kein Lachs mehr auf den Teller, würde eher gern mal getrockneten Seehasen probieren. Mal abgesehen von der unerwünschten Antibiotikadosis – zumal ich außer Kräutertees auf Medizinprodukte verzichte -, bin ich hochgradig alarmiert, denn die dramatische Vermehrung von Lachsläusen in den umstrittenen Fischfarmen gefährdet die letzten Wildlachsbestände und andere Meeresfische. Meines Erachtens sollten wir die Ozeane und ihre Ressourcen als almenning (commons) behandeln und versuchen zu verhindern, das wir die letzte oder vorletzte Generation sind, die Wildfisch essen kann, das bedeutet den Verzicht auf marine Massentierhaltung mit ihren Seuchen, Parasiten, Massensterben von Zuchttieren.

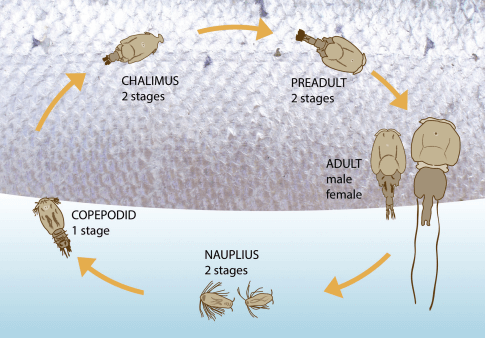

Lebenszyklus der Lachslaus, eines Ruderfußkrebses (Copepoden), Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Ingebrigt Uglem, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Marius Berg and Bengt Finstad

Zurück zu Brox Berichten über Nord-Norwegen, wo Meeres-Ressourcen wie der weltberühmte lofotskrei als Exportware spätestens seit dem 13. Jahrhundert Zugang zu wichtigen Handelswaren wie Getreide und Salz bedeutete und Steuern mit tørrfisk bezahlt werden konnten, wo auch für viele Zuwanderer aus dem Süden diese üppigen Ressourcen als allmenning, wie Brox schreibt, frei zugänglich waren, wo sich die Bevölkerungszahl in kurzer Zeit vervielfachte. Den Preis dafür hätte die nordnorwegische Urbevölkerung gezahlt, auch wenn die Samen bei der frontier-Phase etwas besser davongekommen seien als die nordamerikanischen Indigenen. Auch wenn zunächst die Zugezogenen die samische Sprache erlernten, die damals noch die Mehrheit der Nordnorweger sprachen.

Die kurzen, aber intensiven und feuchten ermöglichten den Zuwanderern in Nord-Norwegen Ackerbau und Viehzucht,

Lofoten-Hauptstadt Svolvær ohne Schnee und Eis. Auf diesem Luftbild, aus dem Atlas Nord-Norge sett fra luften, lässt sich gut erkennen, dass ein Gutteil dieser Landschaft menschlichen Eingriffen (wenn es sich nicht um globale Machenschaften wie die Erwärmung des Planeten handelt) unzugänglich bleibt. Und eine/r kann sich ausmalen, wie es war, mit einem offenen Nordlandboot angesegelt zu kommen und in einer eiskalten rorbu erstmal ein Feuerchen zu entfachen. Wir hatten es bequem, landeten mit dem Bus nach Überqueren von circa sieben Brücken im Zentrum von Svolvær.

Wir kamen gegen 14 Uhr, noch im Hellen, in Svolvær (auch diese Bezeichnung ist wie viele in der Region die Norwegisierung – die Forscherin Asta … spricht auch von Kolonialisierung – eines samischen Ortsnamens, die meist sehr konkret waren: Suolovárri; suolo bedeutet Insel oder Halbinsel und vár verweist aufs Frühjahr, die Zeit, zu der die Samen zu diesem Sainsonwohnplatz zum Fischen kamen) an. Das nordsämische Wort Suolvearra bedeutet været (gemeinschaftlich genutzter Ort für die Fischerei) auf Insel.

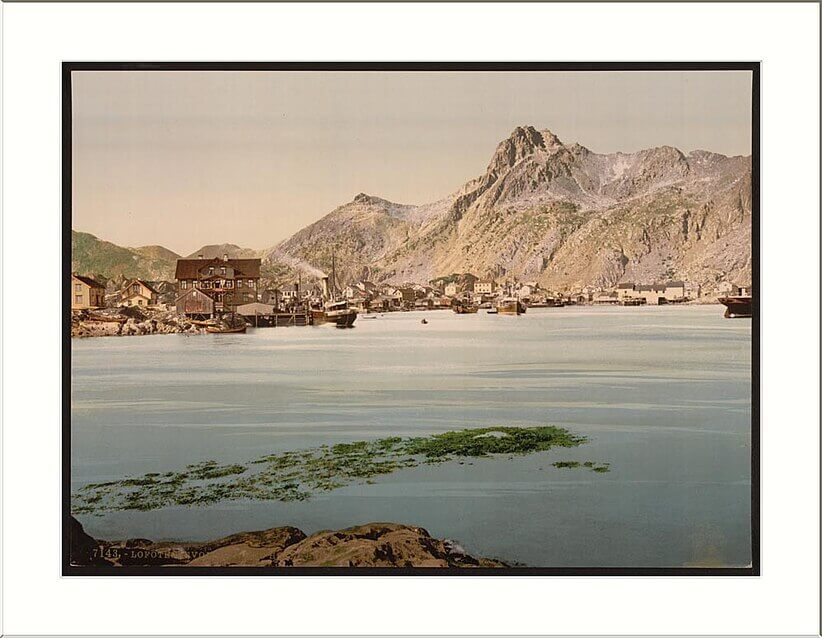

«Svolvær med Hotel Lofoten» (Fotokrom heißt auf Norwegisch so ein Foto als handkolorierte Lithographie) fra omkring 1900

Und im Nachhinein stoße ich beim Graben nach Svolværs Geschichte auf eine interessante Unternehmerinnenpersönlichkeit, eine echte Pionierin jener Jahrhundertwende: Agathe Andersen setzte 1910 in Ørsnesvik – diese idyllische Bucht (vika) zwischen Svolvær und Henningsvær wird gerade von heutigen Unternehmer*innen extrem lukrativ als location für mehr oder weniger abenteuerlustige Tourist*innen überbaut – die Kaviarproduktion in Gang.

Kaviar ist für Norweger*innen schlicht als Nahrungsmittel zubereiteter Rogen. Dafür wurde in Andersens Anlage Dorschrogen mit Salz und Zucker versetzt und nicht in Alutuben gefüllt, das begann erst in den 1950ern. Näheres weiß ich nicht, weibliche Geschichte verschwindet so schnell. Andersens Kaviar-Fabrik bestand immerhin über mehr als ein Jahrhundert, sie brannte 1962 ab.

Svolvær mit dem 590 Meter hohen Berg Fløyfjellet und seiner hervorragenden Spitze Svolværgeita im Hintergrund, ca 1900, unbekannte/r Künstler*in, arkivinordland.no

Die ersten, von denen schriftlich berichtet wurde, dass sie die 150 Meter hohe und ziemlich Felsformation Svolværgeita (nordsamisch Spålla) erklommen haben, im Jahre 1910, in ihren jungen Jahren, der spätere Richter am höchsten Gericht des Landes und Widerstandskämpfer Ferdinand Schjelderup, der Ingenieur und Schriftsteller Alf Bonnie Bryn und der in Schweden geborene Autor und Bergsteiger Carl Wilhelm Robinson; wer auf diesem Bild in den Seilen hängt, ist nicht bekannt. By Whozha – Own work, CC BY-SA 4.0

Heute ist dieser Ort „Hauptstadt“ einer Kommune aus 887 Inseln, Holmen und Schären, die den Dorsch im Wappen trägt.

Das Wappen der Kommune Vågan zeigt einen Angehörigen der Dorschfamilie, gut erkennbar am langgestreckten spindelförmigen Körper, den drei Rückenflossen und der Kinnbartel am Unterkiefer.

Und ich bekomme prompt eine fette Portion vom speziellen Nordland-Humor und von dessen Boten, den bygdeoriginaler (wörtlich übersetzt Bezirks-Originalen) mit. Bevor ich davon gehört oder gelesen hatte, steht ein Vertreter dieser humoristischen Fantasie vor mir, mit Norwegermütze, und sagt, wann die Hurtigrute für mich abfahre, hänge davon ab, ob ich nach Norden oder nach Süden wolle.

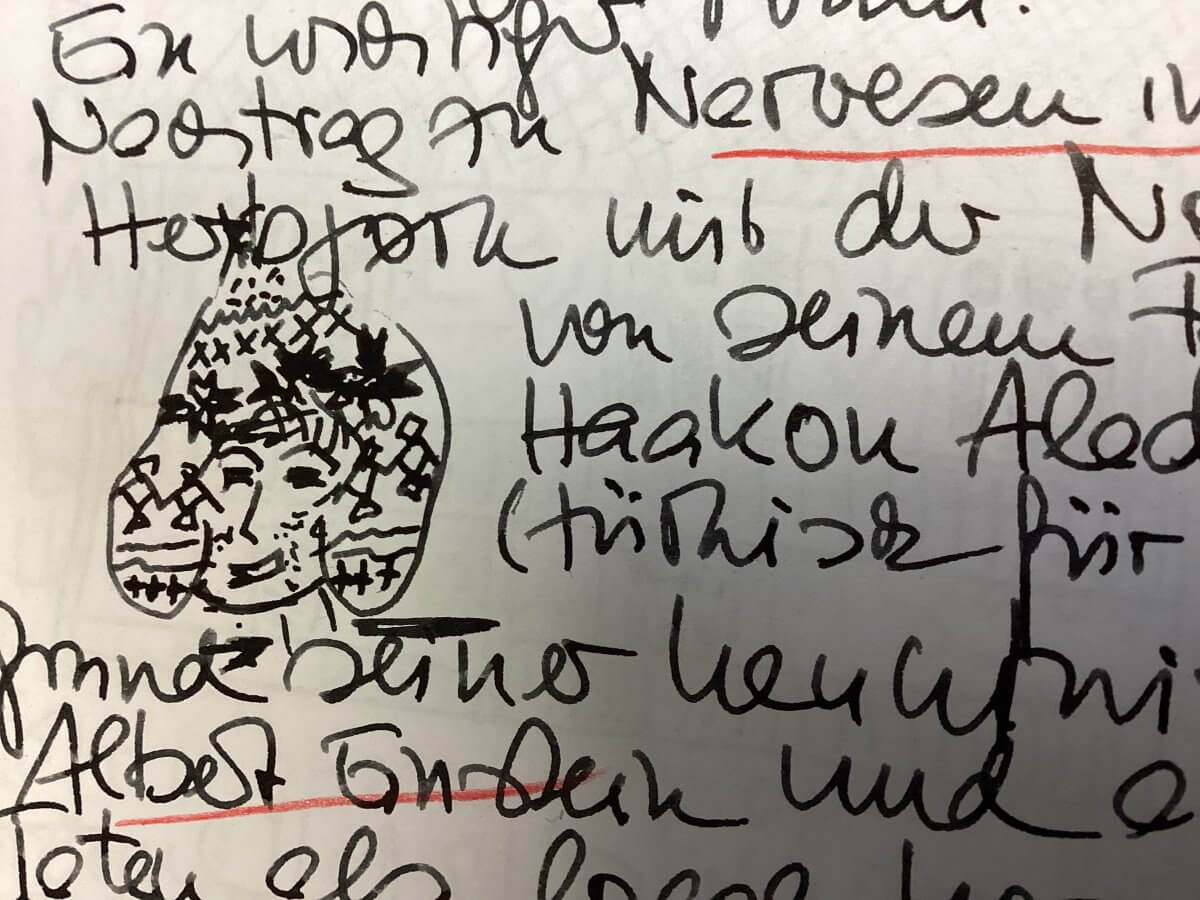

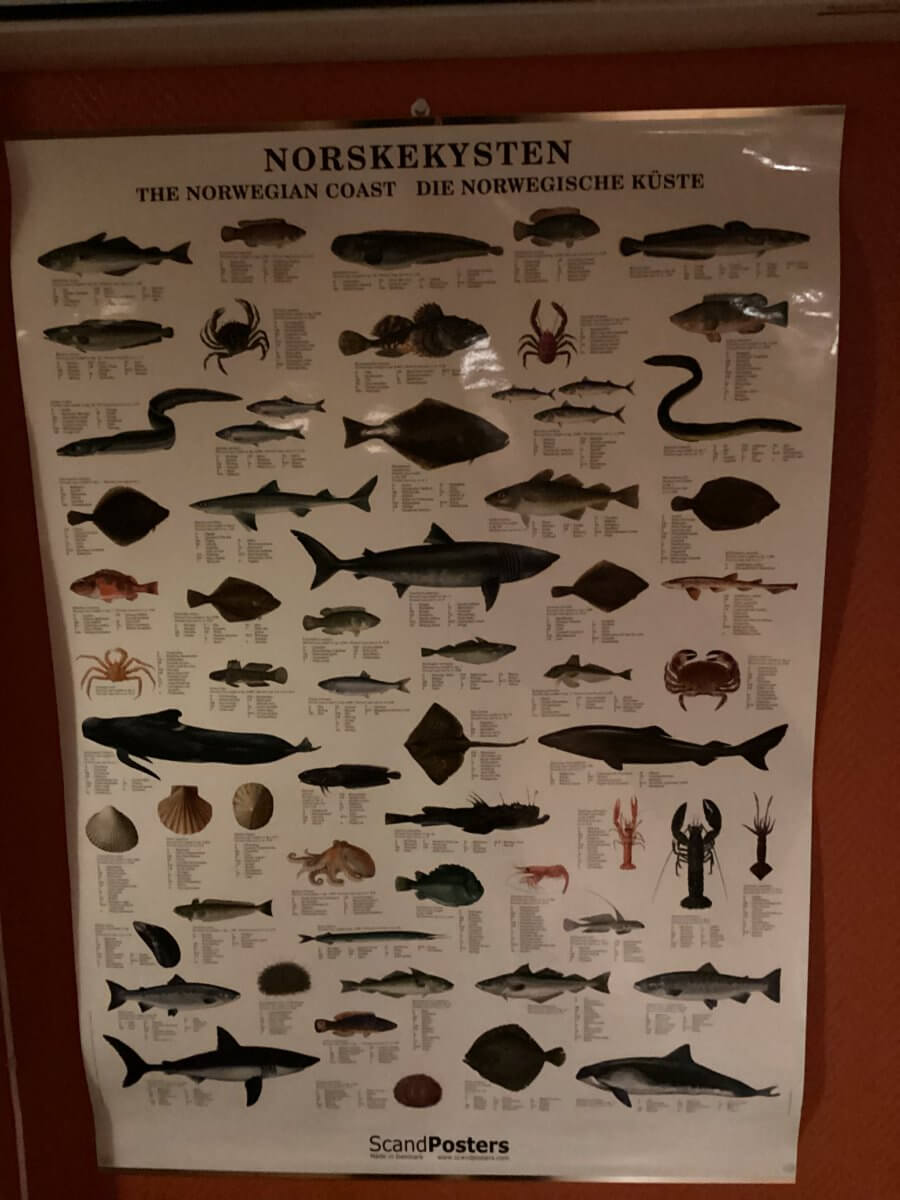

Ich will nach Norden, aber erstmal zu Narvesen. Das ist eine vielfältig bestückte Kioskkette und unser Anlaufpunkt an diesem Nachmittag. Prompt taucht er wieder auf. Er heißt Herbjørn und sein Begleiter Haakon Aladdin Mercan stellt ihn mir aufgrund seiner Kenntnisse als Albert Einstein und aufgrund seiner Taten als local hero vor. Der Held dieses Bezirkes hat lange in der Fischerei gearbeitet und erklärt mir NORSKEKYSTEN. Damit auch alle anderen verstehen, dass es sich hierbei nicht etwa um die Küste als solche handelt, lege ich das Bild aus Angelas und Kenneth´ guter Gaststube dazu:

Und auch noch ein selbstbewusstes Poster aus dem Nyvågar Rorbuhotell:

Mein Küstenunterricht beginnt mit der wichtigsten Belehrung überhaupt: erst Ende Januar kommt der Skrei, der Wanderer (das altnordische Wort …. Die Norweger nehmen es mit Ihrer Millionen-Kronen-Ware (Skrei-Filet, dort „Winterkabeljau“ genannt, kostet auf meinem Wochenmarkt in Hamburg-Altona fast 25 Euro pro Kilo) sehr genau: Skrei sei Dorsch (Gadus morhua), der die Wanderung in die Arktis unternimmt, seiner Hauptnahrung, den Lodden, hinterher, und bei Geschlechtsreife im Winter in großen Massen die Laichwanderung zur norwegischen Küste – von Trondheim bis hinauf zum Nordkap, zum Lopphavet. Das ist ein Meeresgebiet vor den Küsten der Finnmark, es umfasst die Meerbänke Tromsøflaket![]() im nordöstlichsten Teil des Europäischen Nordmeeres (norwegisch Norskehavet), Randmeer des Atlantiks; und Nordkapp-Bank im Arktischen Ozean, in seinem Randmeer, der Barentssee.

im nordöstlichsten Teil des Europäischen Nordmeeres (norwegisch Norskehavet), Randmeer des Atlantiks; und Nordkapp-Bank im Arktischen Ozean, in seinem Randmeer, der Barentssee.

Norwegens nördlichste Fischgünde laut Meteorologischem Institut (mit.no): Die Nordkapp-Bank trägt die Nummer 7, Tromsøflaket![]() die Nummer 10.

die Nummer 10.

Tromsøflaket, flaket heißt Scholle und steht hier für eine Meeresbank. So ein Meeresgebiet, auf Norwegisch banken genannt, ist im Vergleich zur Umgebung seicht und kann einen Auftrieb bewirken, der zu einer nährstoffreichen Strömung führt. Aus diesem Grund gehören Meeresbänke wie zu den reichsten Fischgründen der Erde. Aus diesem Grund gedeihen im Lopphavet auch Korallen und Meeresschwämme, die wiederum von der Schleppnetzfischerei, dem Öl-und dem Gasabbau bedroht sind.

Auf den Flachwasserbänken von Tromsøflaket sammelt sich laut greenpeace.de Plankton zusammen mit Larven und Jungfischen aus den südlichen Laichgebieten. Dieses Gebiet sei daher wichtig für die empfindliche Phase im Lebenszyklus vieler Fischarten. Die Lodde, der oben genannte kleine Schwarmfischlaicht entlang der Küste. Große Kolonien von Schwämmen und Korallen versorgen viele Fischarten mit Nahrung und Unterschlupf. Daher hat die Regierung 2022 das Lopphavet zwischen Kommunen Loppa, Alta und Hasvik zu Norwegens bisher größtem Meeresschutzgebiet erklärt. Eine Reihe von Nutzungen sind dort künftig verboten. Fischerei ist, abgesehen von zwei Stellen mit Korallenriffen, aber weiterhin erlaubt. Das freut die Meeresschützerin: da lacht die Koralle:) – und sie kann sich wieder den großen Fischen mit den vielen Namen zuwenden

Skrei ist nämlich auch die Bezeichnung für den norwegisch-arktischen Dorsch-Stamm, auf Norwegisch auch vandrende oseanisk torsk, wandernder ozeanischer Dorsch, oder nordøstarktisk torsk, nordostarktischer Dorsch, während seines Aufwachsens im Arktischen Ozean auch loddetorsk genannt, nach seinem Hauptnahrungsmittel Lodde (Mallotus villosus villosus, siehe unten).

Kleine Fische machen den großen: Mallotus villosus villosus, die Gemeine Lodde, wird kaum länger als 25 Zentimeter, bildet aber im Arktischen Ozean Schwärme von Millionen Tonnen Biomasse, Von artvintage1800s.etsy.com – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40210500

Die wichtigsten Laichgebiete des Skrei liegen an der Nordseite des Vestfjordes zwischen zwischen Lødingen auf der Insel Hinnøya im Osten und Røst am äußersten Westende von Lofoten, wo sich der Winterkabeljau über den flachen Küstenbänken sammelt. lofotfisket, der Nahrungserwerb, von dem wie Johan Bojer in seinem Roman Den siste viking – Der letzte Wikinger so überaus eindrucksvoll beschreibt, spielt sich regional zwischen den Inselgruppen Vesterålen und Lofoten und der gegenüberliegenden Küste des Distrikts Salten ab.

Illustration von Kare Espolin Johnson aus Johan Bojers Roman Den siste viking, Der letzte Wikinger

Diese Wanderform des Dorsches kommt hierher, weil die lokalen Temperaturverhältnisse es zum idealen Laichgebiet machen. Südöstlich der Inselkette – von der Hinnøya im Osten bis zur Inselchengruppe Røst im äußersten Westen des Bezirkes Lofoten, den Fischern ist sie ihr lofotvegen, der sie zu den Fanggründen leitet – liegt die Vestfjord genannte Nordmeerbucht auf gleicher Höhe wie das nördliche Alaska und das mittlere Grönland. Der Vestfjord ist eher Meeresgebiet als Fjord, dem Golfstrom verdankt er eisfreies Wasser und ist am gegenüberliegenden Ufer beim Leuchtturm Tranøy fyr 700 Meter tief. Zwischen vom Golfstrom erwärmten Atlantikwasser und kälteren Küstenwassern entsteht eine Übergangsschicht mit einer fürs Laichen perfekten Temperatur von vier bis sechs Grad. Milder Westwind hebt sie auf 200 Meter Tiefe, kalter Nordostwind lässt sie auf 400 Meter Tiefe sinken.

In den jeweiligen Tiefen wird von Februar bis April gefischt, was seit alter Zeit lofotfisket heißt und den saisonalen und regionalen Run auf die von der Arktis kommenden geschlechtsreifen Kabeljaue, die wirklich großen Fische, meint. Im etwas weiteren Sinne meint lofotfisket die Fischerei südöstlich der Inselgruppen Lofoten, Vesterålen und dem Festlanddistrikt Salten am anderen Ufer der Nordmeerbucht namens Vestfjord. Dafür reiste man schon in alter Zeit aus fast dem gesamten heutigen Norwegen an. Zur Not per Ruderboot.

Die Fischereiflotte rudert hinaus, steht unter diesem historischen Foto.

Lofotfisket spielt sich vor der Inselgruppe ab im Meeresarm namens Vestfjord.

Am Nordkap: Geaissvearra/Keaisváhki heißt es auf Nordsamisch, Grebeni auf Russisch, Gjesvær auf Norwegisch. Vom mindestens 1000 Jahre alten Fischerdorf ist nichts übrig geblieben, nachdem es die Deutschen im Herbst 1944 bei der Zwangsevakuierung der Finnmark niedergebrannt haben. Av Harald Walsøe

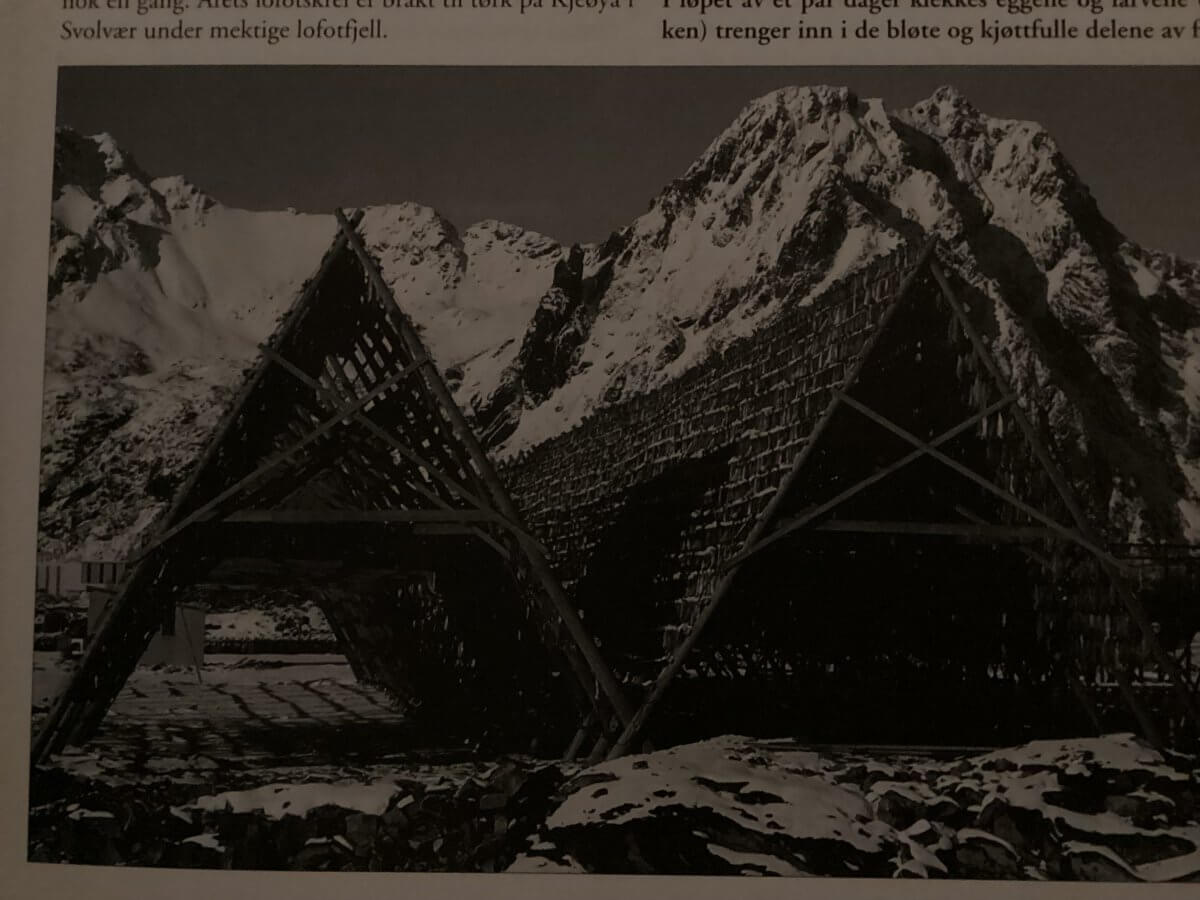

Ein hjell oder fiskehjell ist ein Holzgestell zum Trocknen von Fisch

Herbjørn fährt mit seinen erbaulichen Belehrungen fort, berichtet nun vom Trocknen des Fangs auf den hölzernen Gestellen (hjell) ab März.

Nordlys (Aurora polaris, polarlys), tørrfisk på hjell, alles was Tourist*innen im wollen, SVOLVAER HAVN in den 2000ern

Und wo wir schon bei Gadus morhua sind, manchmal Kabeljau, manchmal Skrei und je nach Zustand auch Klippfisk o.a. oder einfach Dorsch genannt, gibt es jetzt schon mal im Vorgriff auf Kenneth´ Bibliothek in Stamsund einen Exkurs: Auch Mark Kurlansky stapelt nicht niedrig. Wie die Wikinger*innen – mittlerweile habe ich über die einflussreiche Rolle der Frauen in der Wikingerzeit dazugelernt – in den Knorr/Knarr, diesen relativ breiten, tiefen und kurzen Transportschiffen, stapelt der US-Amerikaner vor allem den Tørrfisk, den im Freien getrockneten Fisch, ziemlich hoch.

Knarr/Knörr/Knorr Saga bei der Weltumseglung vor der Oper in Sydney/Australien, Islandmen

In seiner 1997 erschienen Biografie des Kabeljaus (einer der vielen Namen von Gadus morhua) bezeichnet Kurlansky diesen als Fisch, der zunächst getrocknet und gesalzen, dann frisch und tiefgefroren, die Welt veränderte. Kurlansky wurde 1948 am Atlantik, im Nordosten der USA, geboren und hat viele Jahre bei der Fischereiflotte gearbeitet, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Er erzählt die Geschichten der mehr als tausend Jahre, in denen der Dorsch der wichtigste Fang im Atlantik war, erzählt, wie Kriege um ihn ausgetragen wurde, wie er Revolutionen auslöste, berichtet von der Rolle, die dieser Fisch in der amerikanischen, caribischen, afrikanischen und eurasischen Geschichte spielte.

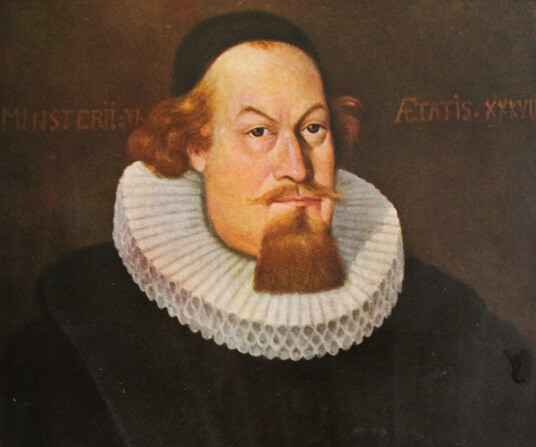

Das Nachwort zu seinem Buch Kabeljau. Der Fisch der die Welt veränderte, verfasst vom 1931 in Tromsø (nordsamisch Romsa, siehe Der karierte Koffer fährt nach Norden) geborenen Journalisten Ivan Kollbjørn Kristoffersen, handelt von Norwegen und dem Dorsch und beginnt mit einer kräftigen Ansage von Petter Dass. Der wiederum wurde 1647 in Helgeland, einem Distrikt im südlichen Nordland, geboren, gilt bei 2st2.barocken.weebly.com als Barokk-Bonanza und stellte fest: „Du Torsk maa vel haldes var Naering og Bruk“.

Der Verfasser, Priester, Fischhändler Petter Dass

Damit macht Dass Gadus morrhua für die gesamte Wirtschaft und für sämtliche Verbraucherangelegenheiten zuständig. Wovon er etwas versteht, denn er war nicht nur Verfasser und Priester, sondern auch enorm erfolgreicher Fischhändler. Ab 1689 verkaufte Dass jedes Jahr für mindestens 3000 Reichstaler Tørrfisk, Trockenfisch, an den deutschen Kaufmann Gerdt Meyer in Bergen. Damit sei er seiner Zeit weit voraus gewesen, schreibt Kristoffersen, habe der Autor, Händler und Prediger doch die Bedeutung von Dorsch in jeder Form für die Allgemeinheit und die Nation, für bunte Städte und nackte Fischerdörfer, für Politik und Gesellschaft erkannt.

Dass hatte vielleicht ökonomisch, schriftstellerisch und religiös die barocke Nase weit vorn, aber der Erste, dem solcherlei Erkenntnisse kamen, war er nicht. Nur dass die Völker, die vor mehr als 7000 Jahren auf der Nordkalotte eingewandert sind, keine schriftlichen Werke hinterlassen haben. Kristoffersen stellt sie dennoch nach vorne: „Sie gingen über die Berge, durch die Täler und standen verwirrt vor den blauen Fjorden, die vor Leben kochten“, stellt sich der Journalist aus Tromsø vor und malt sich aus, dass vor mehr als 1000 Jahren einem hellen weiblichen oder männlichen Geist in den Sinn kam, dass der Dorsch der Fisch war, der sich am besten fürs Trocknen auf den Felsen und am Strand eignete. So wurde aus Gadus morhua Vorrat für den Winter und für lange Reisen auf langen Booten.

Und so sei es gekommen, schreibt Kristoffersen, dass die Menschen in dieser vom Meer geprägten Gegend, wo das Wasser unaufhörlich Kunstwerke in Steine und Gebirge meißle, die sich versöhnen mussten mit der Macht, die die Natur über sie hat, sich ihren Lebensrhythmus vom Dorsch vorgeben lassen, vor allem von der Ankunft der besonders großen Dorsche, nach dem alten Verb skrida, schreiten, benannt, weil sie in der Barentsee aufwachsen und dann mehr als 5000 Kilometer zu ihren Laichgebieten im heutigen Nordland wandern, von der Ankunft des Skrei. Der genetisch gesehen auch nur ein Vertreter der Art Gadus morhua ist, ein besonders kräftiger.

Sisilie Skagen ist gerne Gallionsfigur der Kampagne Skrei – Winterkabeljau vom Feinsten – Nur aus Norwegen. So ist die Fischerin aus Stamsund/Lofoten schon in mehrere Lifestyle-Magazine gelangt. Sie und der größte und am nachhaltigsten bewirtschaftete Kabeljau-Bestand der Welt haben es verdient. Wünsche schon mal eine tolle Skrei-Saison 2024 (Januar – April)!

So sei es gekommen, schreibt Kristoffersen, dass diese Fischart weltweit gültiges Tauschmittel wurde und die größten Exportgeschäfte möglich machte. Laut Egils Sage war Torolf Kvedulvsson der erste bekannte Exporteur für Tørrfisk, aber nur der erste bekannte. Der getrocknete Dorsch wird sicher gleich nach seiner Erfindung auf Tour gegangen sein. Viele Bewohner dieser nördlichen Küsten waren Sámi und aus Finnland zugewanderte Kvenen, ethnische Minderheiten, die keine schriftlichen Zeugnisse hinterließen und später im Zuge des Fornorskning quasi zwangsintegriert wurden.

Zwei Segler des Typs Yacht/Jekter vor der norwegischen Küste 1914 – 1940, Anders Beer Wilse

Und wenn er nicht zu Wasser unterwegs war, nahm er das Rad, der Fotograf Anders Beer Wilse

Berühmt waren die Jektefarten. Vom ausgehenden Mittelalter an bis ins 20. Jahrhundert hinein erfolgten die Transporte nach Bergen in geräumigen offenen Lastsegler.

Mit so einem Fischerei- und Transportfahrzeug vom norwegischen Typ sjark, auch sjarkfisker genannt, ist auch Sisilie Skagen Johnsen unterwegs, die wir in ein paar Tage später in Stamsund besuchen, Kare Espolin Johnson.

Möchte Kurlanskys Fischbiografie nicht aus der Hand legen, ohne auf die Norske torskeoppskrifter, die einschlägigen hiesigen Dorschrezepte einzugehen. Eins habe ich, nachdem ich in Leknes frischen Dorsch (keinen Skrei, der kommt ein wenig später im Jahr) ergattert hatte – nach dem Erlass aller möglichen Vorschriften und Verboten ist es quasi unmöglich, hier irgendwo legal frischen, rohen Fisch zu erwerben -, ausprobiert. Dafür legt eine/r für vier Portionen 600 g Dorschfilet in eine gefettete feuerfeste Form und träufelt ein wenig Zitrone drüber. Hab auch noch bei Moreno Storeide, dem Küchenchef von Havets Helter (Helden des Meeres) in Ballstad/Lofoten nachgeguckt, der schlägt die Zugabe von Lofoten-Gewürz vor. Das sind Kräuter von den Inseln, meinem Gebinde wurde auch noch Alaria esculenta, Essbarer Flügel-/Riementang zugefügt. Und Rote Bete. Gelesen, getan. Rühre all das in reichlich Rømme, norwegischen Sauerrahm, und gebe es über den Dorsch, umringe ihn mit gekochter Roter Bete und überbacke all das bei 180 Grad eine gute Viertelstunde. Das hat jetzt zwar nicht die Welt verändert, aber meine Beziehung zu Gadus morhua.

Svolvær, angestrahlt sind die Trockengestelle (hjeller) für Kabeljau und Konsorten, Marlene Stadie

Zurück zu unserem Palaver bei Narvesen in Svolvær. Der meiste Trockenfisch werde nach Afrika exportiert, ergänzt. Lutefisk sei eine komplizierte Zubereitung, findet er: salzen – trocknen – wässern – in Lauge legen, echte Hausarbeit! Zur Zeit werde auch Sild, Clupea harengus, von den großen Trawlern, direkt für die Verarbeitung. Die beiden empfehlen Sur Sild, der wird zuerst gesalzen und dann mit Kräutern sauer eingelegt. Laks, Salmo salar, sollen wir nicht essen, zumindest nicht den aus der Farm, denn diese Zuchtfische müssten gegen Lachsläuse behandelt werden und ihr Fleisch enthalte oft Medikamente.

SVOLVAER HAVN, wie ihn Kristian Magnus Kanstad (1907 – 1983) fotografierte

Nun bringt Haakon, wir vier lümmeln uns an der Fensterbar des Narvesen am Torget (Marktplatz) mit Blick auf den Hafen, die heutigen Massenbewegungen gen Lofoten aufs Tablett. Im Sommer kämen von den Schiffen kämen zwar ziemlich viele, aber „de snakker ikke med hverandre“, sie würden nicht miteinander reden, „roboter på kreuzfart“ und ihre Handys für die ständige „fjernkontroll“ nutzen. Die Menschen aus dem mediterranen Raum hört er manchmal schreien, die Engländer*innen würden gar nichts kaufen, die Deutschen alles. Er ist aus Ålesund im Süden des Landes weggezogen. Die Stadt hat knapp 50.000 Einwohner und es kämen dort manchmal 10.000 Touristen pro Tag an Land. Und wir begeben uns jetzt zum Schiff:

Endlich hurtigruten! Karierter Koffer vor MS NORDKAPP, Marlene Stadie

Wie der Name auf Norwegisch sagt, ermöglichte sie schnellen Seetransport auf fester Route. Zunächst fuhren die Schiffe nur zwischen Hammerfest und Trondheim. Vor allem Post und Passagiere wurden seit 1893 befördert, entlang der norwegischen Küste, vor der mehr als 80.000 felsige Inseln liegen. Dieser üppige Schärengarten schützt die Schiffahrtsstraße, die Passagiere sind fast nie den Unbillen des offenen Ozeans ausgesetzt.

Die Hurtigrute fährt mit staatlicher Unterstützung und ist trotz Lounge, Super-Service und fantastischer Küche bis heute einige Seemeilen von den inzwischen üblichen Kreuzfahrten entfernt. Zu unserem Glück.

So setzte der norwegische Maler Otto Sinding im 19. Jahrhundert einen Hurtigruten-Dampfer in Szene. Von 1893 an dienten die Linienschiffe auf der „schnellen Route“ hundert Jahre dem Postverkehr, daher sprechen Romantikerinnen auch heute noch von Postschiffen:)

Unser weißrotes Linienschiff ist seit 1996 im Dienst, zwischen Bergen und Kirkenes. Und verkehrt nach festem Fahrplan. Der Postverkehr wurde schon vor ihrem Stapellauf eingestellt, aber die MS NORDKAPP gilt weiterhin als Fähre, auch wenn sie zwischendurch auch Expeditionen in die Antarktis unternommen hat, wo sie 2007 auf Grund lief (die Passagiere wurden vom Schwesterschiff NORDNORGE gerettet). Sie hat eine expressive Panoramalounge auf Deck 7, aber auch wichtige Transportfunktionen und soziale Aufgaben. Wie ich gerade von Herbjørn anschaulich gelernt hatte und Bartosz später betonte, in Stamsund, wo sich in dieser Nordlicht-Neujahrsnacht die seitliche Ladeluke der NORDKAPP für Waren aller Art öffnet, fahren diese Linienschiffe nicht ausschließlich für uns Tourist*innen.

Wie ich dann am eigenen Leibe erfuhr, in „Angela´s Whitehouse“, nur wenige Schritte vom Anleger in Stamsund entfernt, bestimmen diese Linienschiffe noch heute das gesellschaftliche Leben. Angefangen mit dem pünktlichen Tuten auf dem Fjord, das durch alle Körperteile tönt, stellt ihre tägliche Ankunft eine soziale Größe dar; jede – sehr seltene – Fahrplan-Änderung erreicht mündlich jeden in den wenigen Anlaufhäfen der Hurtigrute.

Herbjørg Wassmo beim LiteratureXchange Festival, Aarhus/Danmark 2022, Hreinn Gudlaugsson

Weiterhin werden, wie Herbjørg Wassmo es in ihrer eindringlichen „Tora-Trilogie“ über das Aufwachsen des Mädchens Tora in einem fiktiven Hafenort irgendwo in den Inselreichen Lofoten und Vesterålen in den 1950ern, die Marlene und ich unterwegs verschlingen, beschreibt, werden Arzttermine, Behördengänge und Familienbesuche per Schiff absolviert. Auf Deutsch heißen die drei Bände: Deutschenkind; Der stumme Raum; Der taube Himmel) ist die ideale Lektüre für eine Reise in Norwegens inselreiches Nordland. Die Inselgruppe Vesterålen schließt nordöstlich an die Region Lofoten an und ist etwas weniger prominent als Letztere. Wassmo wurde dort 1942 geboren, im Fischerdorf Myre auf der Insel Skogsøya. Im gleichen Jahr landete der deutsche Nazi-Politikers Josef Antonius Heinrich Terboven:

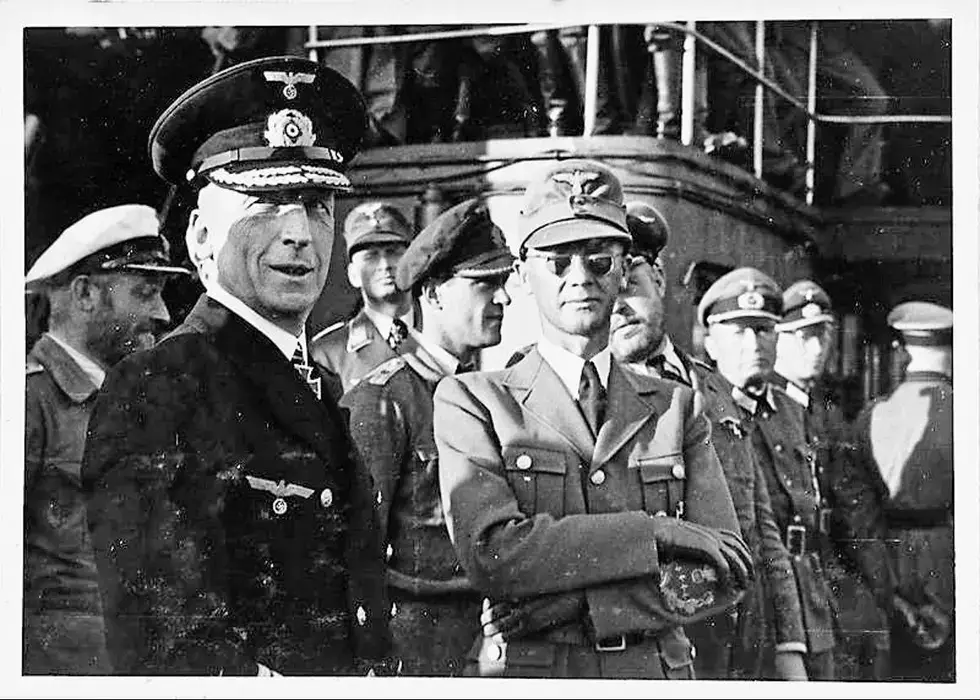

Josef Terboven (mit Sonnenbrille), Reichskommissar für die von Deutschen besetzten Gebiete in Norwegen, mit deutschen Offizieren (zu seiner Linken: Admiral Hubert Schmundt, 1940 Chef der deutschen Marinekräfte, die Bergen angriffen; 1941-1942 deutscher Marinechef in Nord-Norwegen) auf einem Kommandofahrzeug in Nord-Norwegen im Juli 1942, Bildarchiv des norwegischen Reichsarchives/Riksarkivet

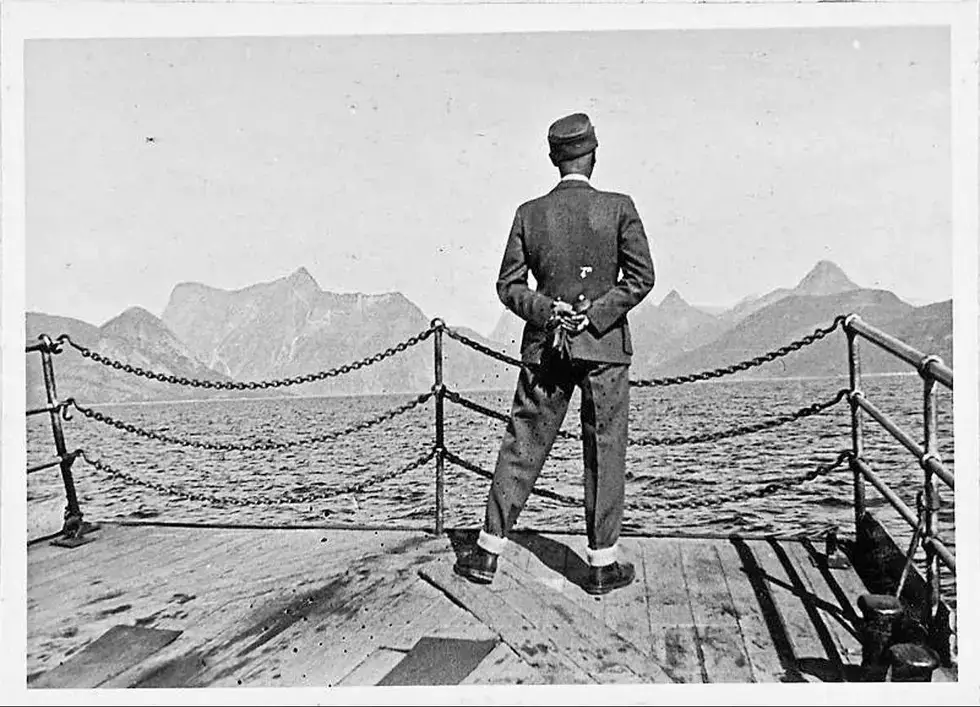

Der deutsche Nationalsozialist Josef Terboven, Reichskommissar für die von Deutschen besetzten Gebiete in Norwegen, bei der Überfahrt in Richtung Vesterålen im Juli 1942, Bildarchiv des Reichsarchives/Riksarkivet

Schriftstellerin Wassmo ist in Norwegen seit dem Erscheinen des ersten Bandes der Tora-Trilogie 1981 in Skandinavien berühmt und beliebt, war lange Jahre Norwegens meistverkaufte Schriftstellerin. Der erste Band heißt in der deutschen Ausgabe Deutschenkind, denn die junge Protagonistin ist Tochter eines Soldaten aus dem deutschen Besatzungsheer, und wird deswegen gemobbt. Sie wohnt mit ihrer Mutter, die durch die eigene Geschichte so mitgenommen ist, dass sie ihre Tochter kaum unterstützen kann, in einer Art Armenhaus namens Tusenhjemmet (Tausendheim) und wird von ihrem norwegischen Stiefvater missbraucht.

Damit es in Sachen Vesterålen nicht nur um private und politische Männergewalt geht, möchte ich hier und jetzt ein Fundstück einfügen: bin ja Ende Januar 2024 glücklich wieder auf meiner dicht besiedelten „Insel“ Altona-Altststadt (Hamburger Südwesten) gelandet, wo es zum Glück einen guten Buchladen gibt. Dort bekomme ich ein Märchen von Serine (Sina) Regine Normann. Sie wurde im 19.Jahrhundert in Bø (nordsamisch Bievák) auf der Vesterålen-Insel Langøya geboren.

Blick auf den Fischerort Bø auf der Insel Langøya, wo 1867 Regine Normann geboren wurde, die erste Frau aus Nordnorwegen, die als Schriftstellerin landesweit Erfolge feierte, By Blue Elf – Own work, CC BY-SA 3.0

Gegen den Willen ihres Ehemannes begann sie zu schreiben und versteckte die Manuskripte in einer Felsenhöhle. Heute wird dieses ehemalige Versteck Sinahula (Sinas Höhle) genannt, und Anwohner und Angereiste feiern dort und in Bø Ende Juli jedes Jahr eine Woche lang Reginedagan. Normann schrieb sozialrealistische und historische Romane, Erzählungen, ein Kinderbuch, Nordlandssagen, besonders berühmt wurden ihre Kunstmärchen. Die Sammlung Ringelihorn illustrierte Espolin, den wir später noch genauer kennenlernen.

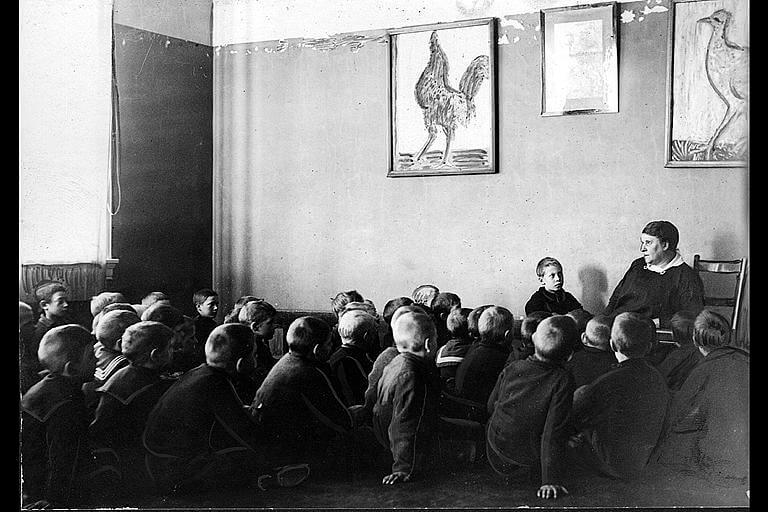

Autorin und Lehrerin Serine (Sina) Regine Normann erzählt ihren Schüler*innen Märchen, 1933, Av Oslo byarkiv, Fotograf: Ukjent

Normann war von 1913 – 1932 im Vorstand der norwegischen Autor*innenvereinigung und außerdem berühmt für ihre literarischen Gesellschaften in Kristiania, dem späteren Oslo.

Auch Tora, die junge Heldin aus Wassmos Romantrilogie, die in den 1950ern spielt, braucht wie Normanns Hauptdarsteller*innen Geschick und lyskreftetene – wörtlich übersetzt Lichtkräfte – in einer frauenfeindlichen Umgebung. Unterstützung findet Tora zum einen in der wilden und gelegentlich gefährlich aufbrausenden Natur um sie herum, zum anderen bei ihrer Lehrerin und ihrer Tante, zwei jede auf ihre Weise aufrechte und aufmüpfige Frauen. Die Tante beispielsweise berechnet ihre Arbeit in Haushalt und Landwirtschaft, entnimmt den entsprechenden Lohn der Haushaltskasse und leistet sich davon unter anderem eine Übernachtung im Hotel – im Zuge eines Arztbesuches per Hurtigrute.

So kommen wir wieder auf den Dampfer. Sind gegen halb sieben in Svolvær an Bord der NORDKAPP gegangen. Hab mir das ja immer gewünscht. Und jetzt kostet es für mich als honnør – Ältere – von Svolvær nach Stamsund nur 11 Euro – inclusive Nordlicht, wofür sich einige Passagiere auf dem Explorer-Deck doch glatt auf den Rücken legen. Eindeutig die richtige Lage für den erforderlichen Rundblick, denn Aurora wabert, wo sie will. Nordlicht zu Neujahr!

Die NORDKAPP blieb dann noch zwei Stunden im Hafen liegen, schließlich sind ja echte Kreuzfahrer*innen an Bord, und die brauchen Landgang. Wir lümmeln uns derweil in der Panorama Lounge auf Deck 7, ganz vorne. Bekommen auf unserem magic ride zur Jahreswende ohne jede Anstrengung immer die erste Reihe, nach Marlenes Jahresmotto: Licht & Freude. Sie spielen prima Barmusik, unser Feelgoodmanager lädt zur Wohltätigkeitsauktion: „Bitte erinnern, viel Geld mitzubringen“. Und mich erfreut als Sprachverliebte, dass hier nicht künstliche Intelligenz, sondern Warmherzigkeit die Übersetzung übernimmt. Hurtigruten haben meine ganze Sympathie, auch wenn sich manche deutschen Passagiere wirklich wie Roboter benehmen, so wie Herbjørn und Haakon es uns beschrieben hatten, bevor wir an Bord gingen. Dafür können die Betreiber dieser Linie, die immer noch eher ein kollektives, öffentliches Transportmittel ist, ja nichts. Wir erblicken zuversichtlich die Lichter von Stamsund, unsere Vermieter hatten uns mitgeteilt: „Wir sind kein Problem.“ Das sind Angela und Kenneth wirklich nicht, ganz im Gegenteil!

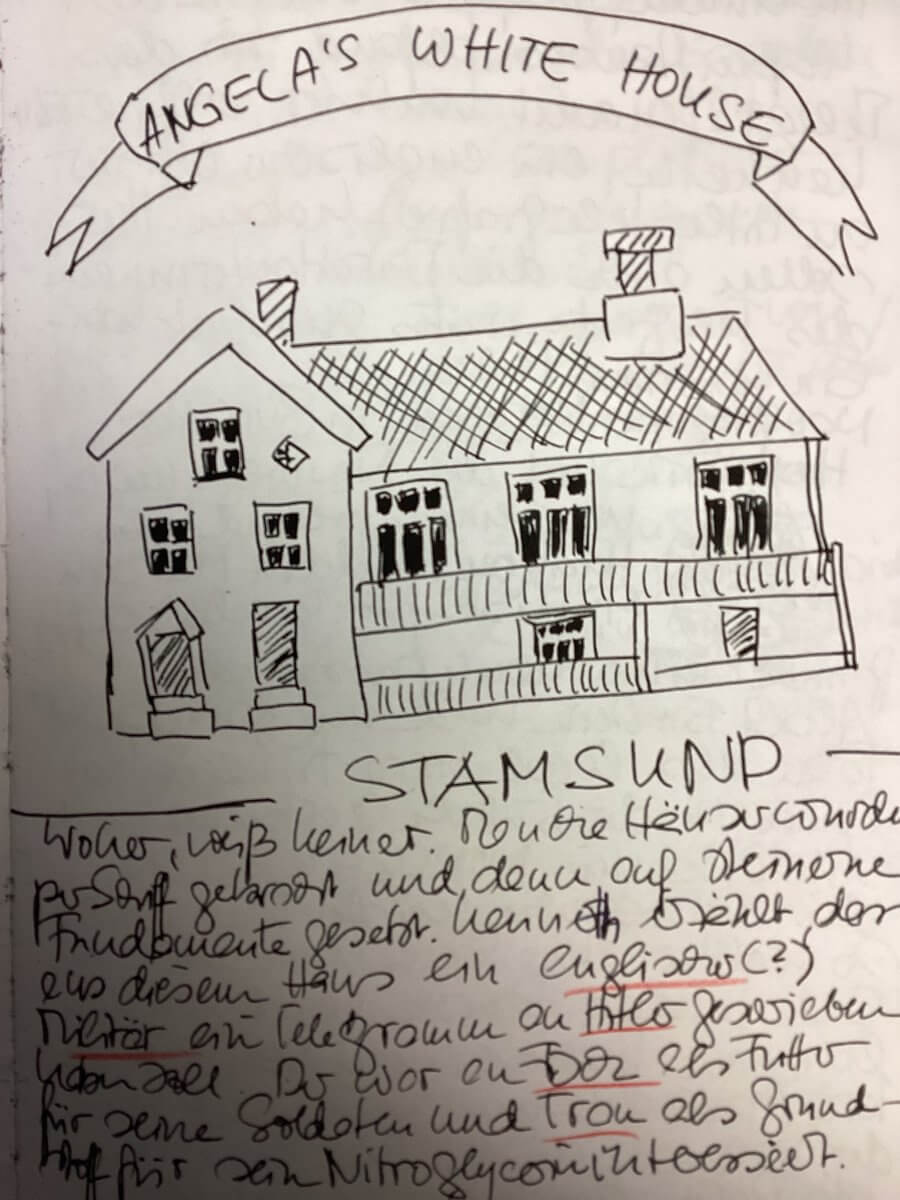

Vom Anleger ist es nicht weit. „Welcome to Angelas Whitehouse“, sagt Angela. Sie ist vor wenigen Stunden von einer Reise aus ihrer chinesischen in ihre norwegische Heimat zurückgekehrt, mit dem Schiff von Bodø, und zeigt uns diesen riesigen Gemeinschaftsraum mit den aus- und einladenden Polstermöbeln, die angrenzende Küche, die perfekt ausgestattet zum Kochen einlädt, das Gemeinschaftsbad im Erdgeschoss und warnt vor der uralten, steilen, ausgetretenen Holztreppe: „Take your time!“ und führt uns hinauf unters Dach in den zweiten Stock, wo Marlene ihr Zimmer mit Blick auf den Leuchtturm bezieht und ich das meine. Wie unglaublich hjemlig (gemütlich)!

Sind dann nur noch in die Betten gefallen und haben in der Tora-Trilogie von Wassmo gelesen, Marlene den ersten, ich den zweiten Band. Sie sind großartig geschrieben, und großartig übersetzt.