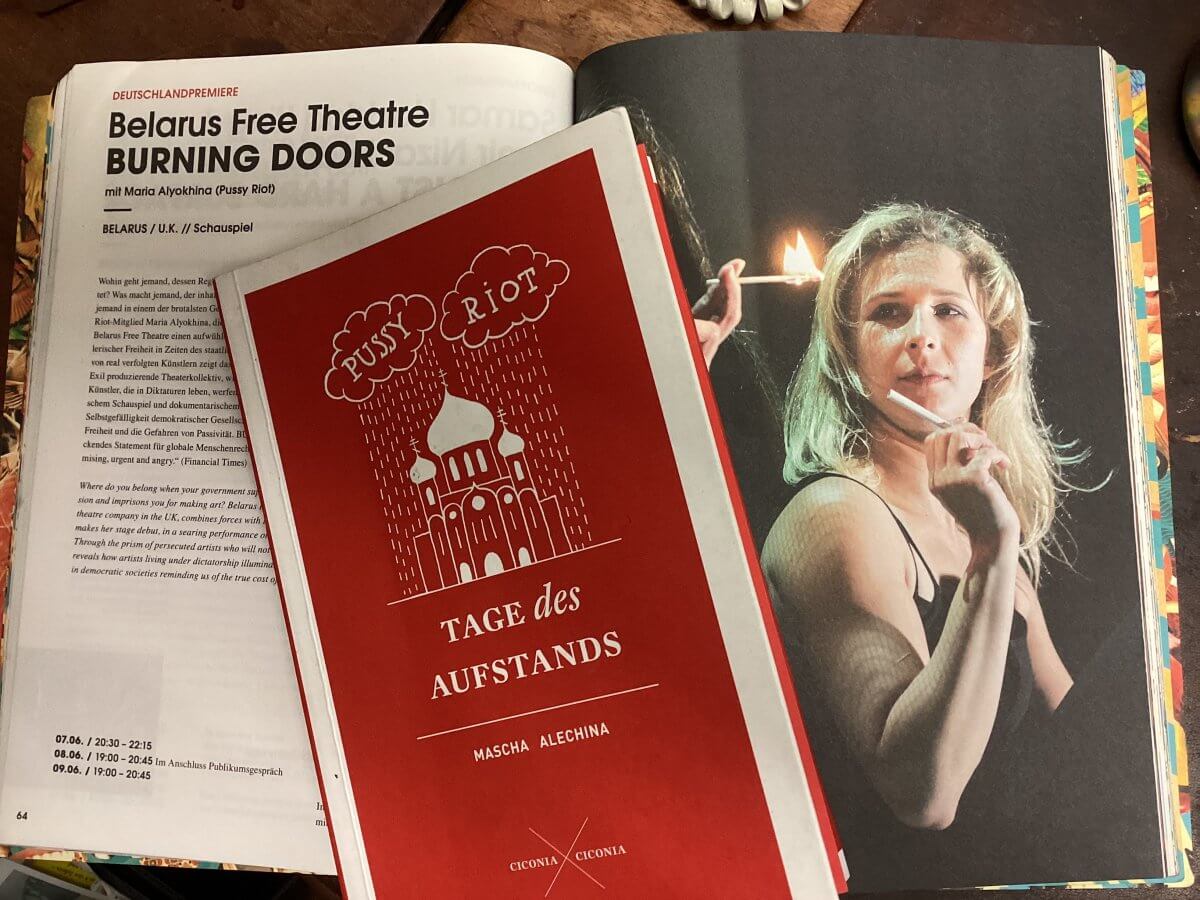

ACHTUNG! In diesem sehr langen Blog über Nordisches im Allgemeinen und sehr Speziellen werden auch sensationelle Filmemacher*innen „besprochen“, deren Werke in diesem Jahr (2024) bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck laufen: Eallu Girdnu von Elle Márjá Eira (ellemarja.com), Hans Pieski und Ann Holmgren (Ovias 2), siehe unten, die Filmtitel und die Macher*innen sind gefettet.

ORTSZEITEN: 13. – 25. JANUAR 2023 und 1. – 5. NOVEMBER 2023

abfahre Freitag, den 13. – 16:35 – Hamburg –

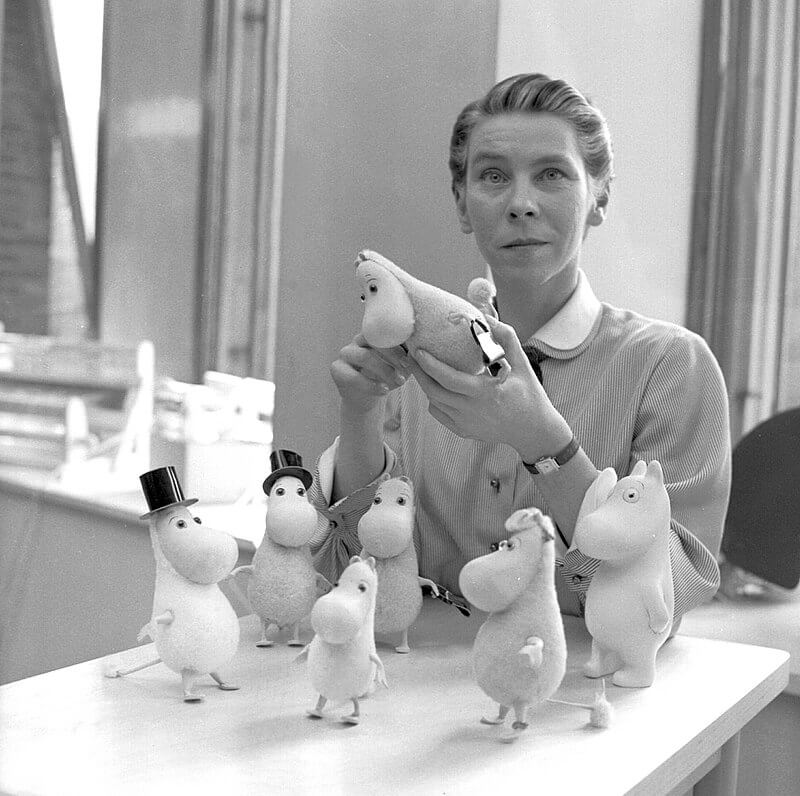

wie immer ohne Personenkraftwagen oder Luftfahrzeug, mit kariertem Koffer und Beutel von den 57. Nordischen Filmtagen (dieser Veranstaltung bleibe ich treu, habe dort doch sogar Astrid Lindgren beim Q & R erlebt); diesmal noch dazu mit dem ramponierten norwegischen Lederrucksack, der so seine Heimat nach langer Zeit wiedersieht, und der Ü50-Umhängetasche.

Nordische Filmtage Lübeck 1987 mit Astrid Lindgren© Quelle: LN-Archiv

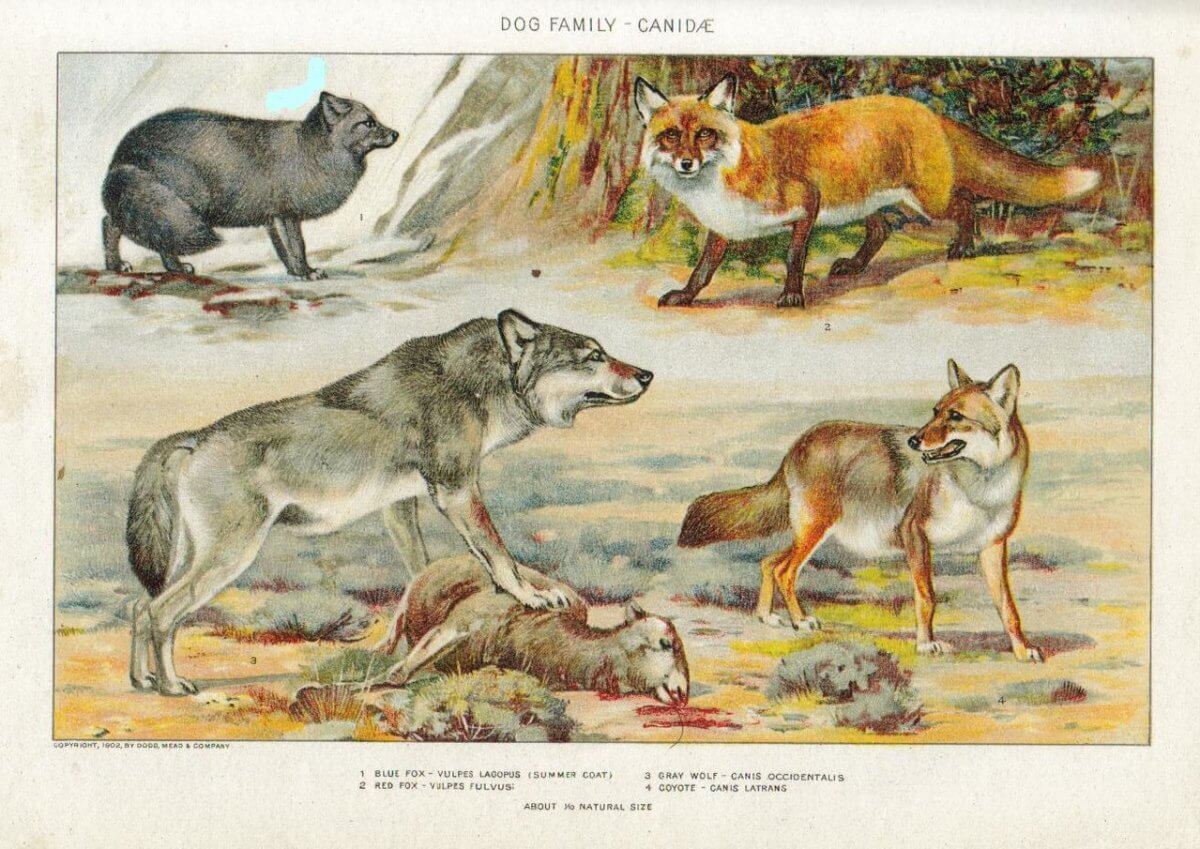

Im Zug fülle ich die erste Zeile in „My Interrail Pass – Go one stop further“ aus. Beim ersten Stop, Lübecks schönem Bahnhof, ist das Warten eine Freude. Dann folgt ein bisschen Abenteuer. Ganz allein im Dunkeln an der Station Skandinavienkai geht eine am besten zuerst ins Vertrauen der Reisenden, dann in die Unterführung. Auf der anderen Seite erreicht sie weitgehend unbeleuchtetes Industriegelände und wird als bis hierher gelangte zu Fuß gehende Finnlines-Kunden aufgefordert, den Linienbus zu nehmen, der hier zweimal pro Stunde vorbeikommen soll. Läuft da nicht ein wolfsähnliches Tier über die vergilbte Brache? Dann erscheinen doch Menschen auf dieser krimitauglichen Bühne, wo als Geräuschkulisse nur irgendwo ein Blech im Wind klappert. Wind? Die Busfahrerin prophezeit Sturm und kollektives Kotzen.

Nein, das ist kein Flughafen, das ist Tromsøs Schiffs- und Busterminal.

Die Dame am Counter im Hafenhaus von Travemünde weiß sofort, wer ich bin, nämlich die der einzige weibliche Passagier auf der Finntrader. Die geräumige Wartehalle bietet eine große Auswahl an Tischen und unbesetzten Stühlen, prima für ein Abendbrot nach alter Art. Hole Brotmesser, Salatblätter, gekochtes Ei, ein Stück Käse aus dem großen Stoffbeutel, der schon mit mir und dem karierten Koffer in Sibirien war. Und den Nachtisch gibt es im Genussmittel-Geschäft dieses nahezu menschenleeren Terminals: Marabou-Schokolade.

ankomme Samstag, den 14. – 07:15 – Malmö –

und werde nach einer völlig ruhigen Nacht auf der Lübecker und Mecklenburger Bucht, der westlichen Ostsee und dem Öresund in fantasievollem Deutsch darauf vorbereitet. Kaffee gibt es auf Deck 6 an der Bar und von der Aussichtsplattform dort betrachtet, liegt mir um kurz vor sieben Schweden zu Füßen.

Für Fans der Finnlines:), Marlene Stadie

Mittig in Fahrtrichtung hängt der Halbmond, eine sehr weiße Möwe zieht weite Kreise vor der Silhouette von Malmö. Meine Mitpassagiere, Truckdriver aus aller Welt, machen sich auf zu ihren Lastern und ich steh da so schön allein während MALMÖ, die Stadt, die mal nur Hafen und Industrie war, dann Universitäts-Standort wurde, jetzt immer mehr Neubürger*innen und Neubauten hat, größer wird, deren Turning Torso, der höchste Wolkenkratzer Skandinaviens, erkennbar wird. Nur in Notfällen informiere ich mich unterwegs – und vor der Abreise auch kaum – im Internet. Lasse mir lieber vor Ort was einfallen.

Malmö, links Ribersborgs Kallbadhus, rechts Turning Torso

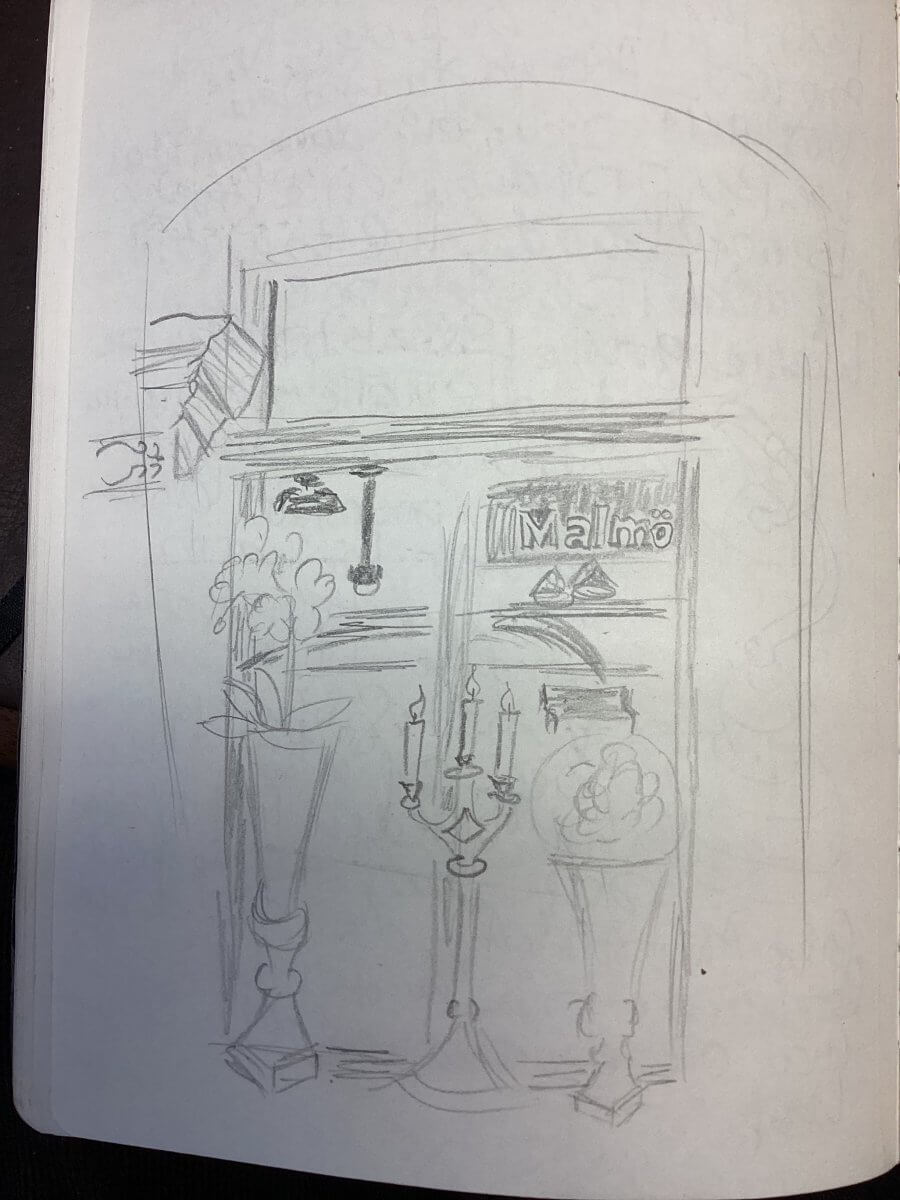

So weiß ich ganz plötzlich ganz genau, welches der beste Ort für ein paar Stunden Malmö ist. Diese smultron ställe – smultron heißen auf Schwedisch wilde Erdbeeren, ställe ist die Stelle und smultron ställe das persönliche Paradies -, habe ich schon vor Jahren gefunden: Ribersborgs Kallbadhus. Kallbad heißt Kaltbad, die erste dafür gebaute Anlage entsteht an Malmös Strand schon vor mehr als 150 Jahren. Was ich nicht wusste: die Sauna im Kaltbadehaus öffnet samstags ausnahmsweise nicht erst um 10, sondern schon um 9 Uhr. Passt genau ins Zeitfensterchen. Auf dem weit ins Meer hinausreichenden Laufsteg strömen beutelbehängte Malmöer*innen, der eine in Shorts, die andere im Pelz, dem hellgrünen Holzgebäude zu. Die Frauen führt die für sie bestimmte Tür ins Freie und zugleich ins Innere der Anlage. Auf Sisalteppichen, die vorm Ausrutschen auf dem hölzernen Steg bewahren, schreiten wir einer Umkleide sehr alten Baujahres zu. Beim allerersten Saunagang dieses Wochenendes wollen wir alle nur das eine: vom Ober-, Mittel- und Unterrang durch ein großes Fenster still die Ostsee betrachten. Der Himmel über ihr ist grau, sie selbst wirkt grünlich, als wir hinein steigen auf den Treppen, die in die Kälte führen. Die anderen nehmen dann draußen auf den Holzbänken Platz, als wäre dort geheizt. Ich frage nach einem Ruheraum. Gibt es nicht. In diesem Haus überm Meer gibt es nichts, was eine nicht braucht, und viel von dem, was eine oft vermisst, Schlichtheit, einladende Eintönigkeit. Steige dreimal in die baltische See, hocke auf einer grünen Bank im Inneren der köstlich kahlen Räume, mache mit Block und Bleistift Notizen über Frauen, die aufs Meer schauen und triefe vor Dankbarkeit.

Ribersborgs Kalbadhus, links gehts in die Damenumkleide, geradeaus in die Ostsee

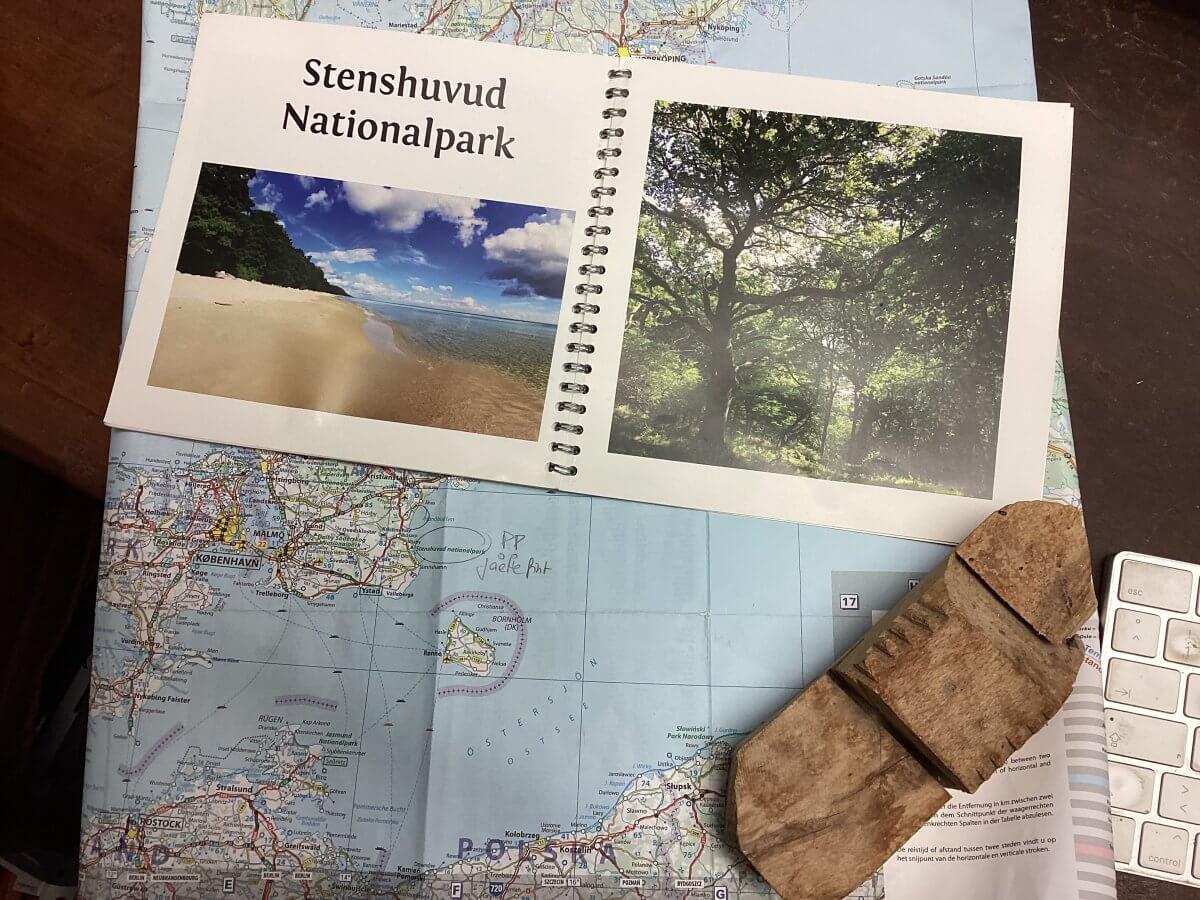

Der Zug nach Stockholm verlässt Malmö Central auf die Minute genau um 13:04. Und schon bin ich in Schonen. Vorbei driften Alleen und dichte Baumgruppen auf Hügeln, Fachwerkhöfe, Birkenwäldchen. Mitten im SKANELÄN (den Kringel auf dem A, der daraus das O für Schonen macht, kann ich nicht erzeugen) liegt laut meiner CARTE ROUTIÈRE TOURISTIQUE Scandinavie Finlande Michelin-Karte SKANDINAVIE-FINLANDE Hässleholm. Mein Großraumwagen-Nachbar zeigt mir auf der Karte seine Lieblingsgegend, „jättefint“, sagt er und ich mache einen Bleistiftkringel drum.

Marlene und mein Mitreisender im Zug nach Stockholm finden Stenshuvud nationalpark „jätte fint“, aus dem Schwedischen übersetzt super, extrem, unheimlich, verdammt schön. Fotos und Schnitzerei: Marlene Stadie

Na gut, ich verrate es euch Naturverrückten aller Länder: Stenshuvud nationalpark. Und siehe da, meine Tochter, der ich viel verdanke, unter anderem ausdrucksstarke Schnitzereien aus ihrer Periode der Schwärmerei für Michel aus Lönneberga und Fotoalben, die es in sich haben, hat auf ihrer Schonen-Reise zwei eindrucksvolle Bilder von diesem Nationalpark gemacht. Eines zeigt dessen vollständig menschenleeren Strand an der ÖSTERSJÖN, Ostsee, das andere seinen steinalten Laubwald, der Hainbuchen birgt, die in den Himmel wuchsen, Orchideen und Nachtigallen. Über Stenshuvud, das steinerne Haupt sagte und schrieb Carl von Linné 1749, dies sei ein hoher Berg direkt an der Küste und damit eine nützliche Landmarke für Seeleute.

Der karierte Koffer und seine Trägerin auf dem Bahnhof von Malmö

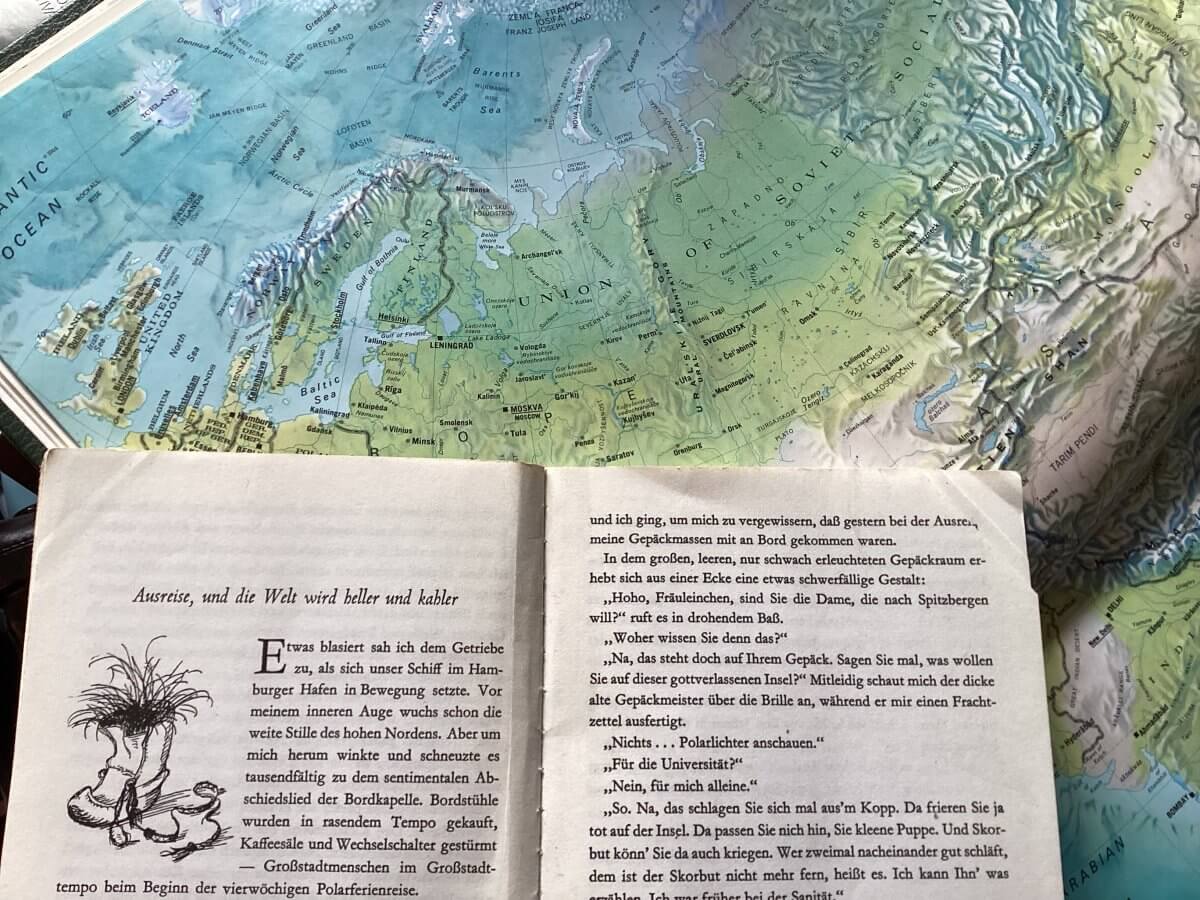

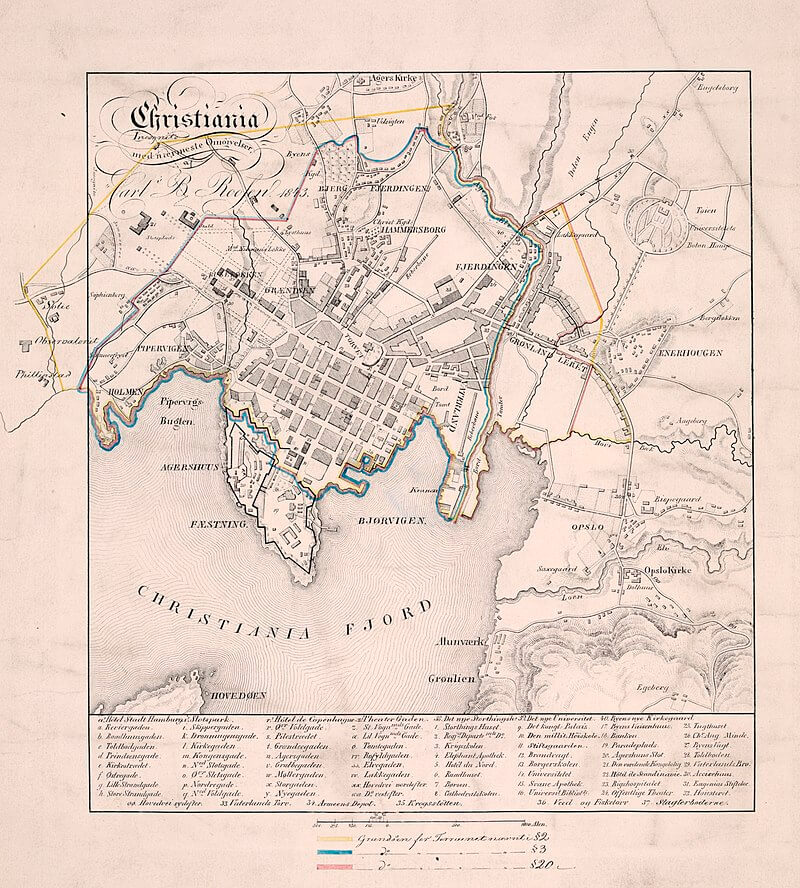

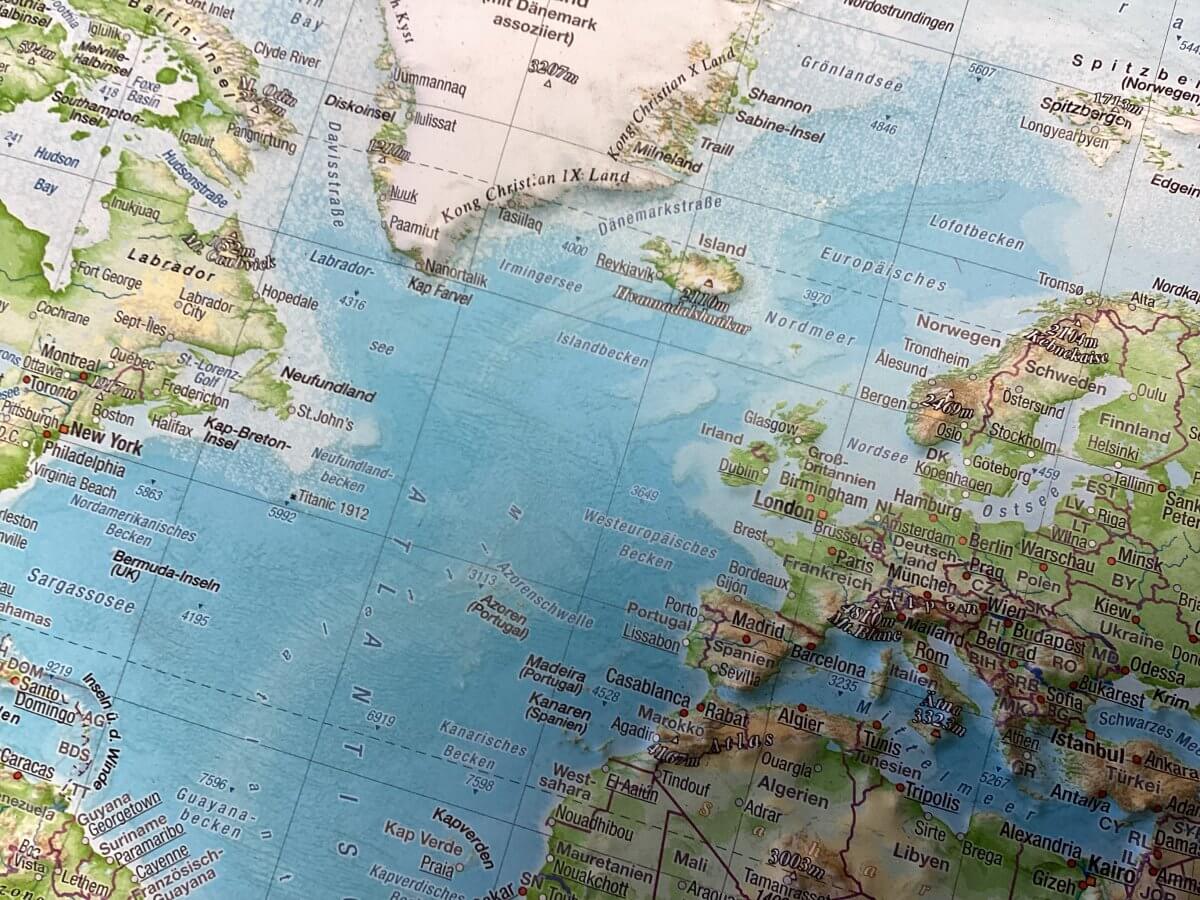

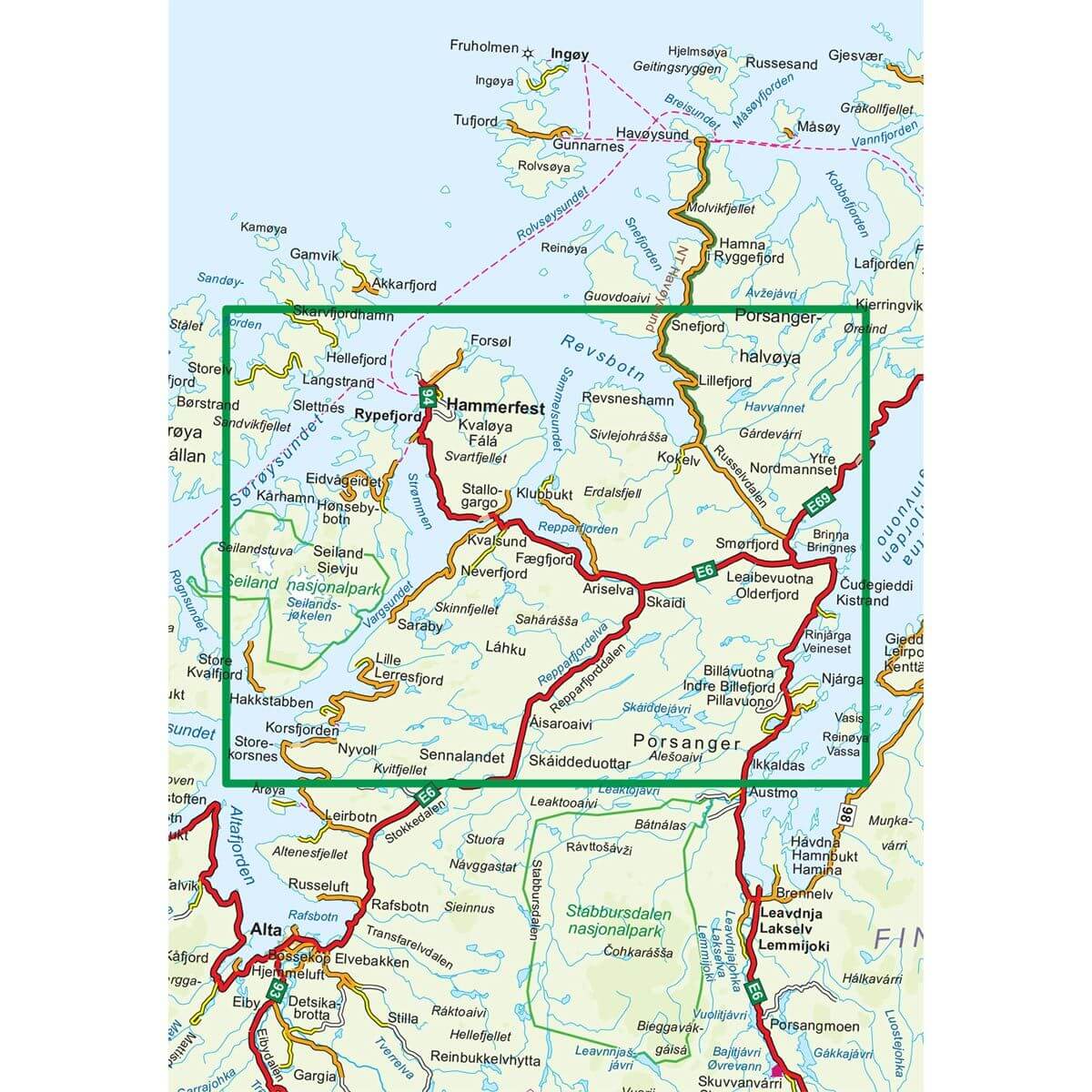

Für mich ist richtungsweisend, auf Reisen immer Karten und Pläne aus Papier dabei zu haben, plane meine Reisen mit dem Finger auf der Landkarte, nicht mit dem Finger auf dem Display. Und jetzt kommt ein Werbeblock: ich empfehle ganz offiziell und nicht kriminell „Dr. Götze Land & Karten“ (https://landundkarte.de), weil solche Läden sich fürs Wohl aller auszahlen, und zitiere wörtlich: „Wir lieben die Welt und wollen sie Ihnen zeigen. Im Hamburger Traditionsgeschäft Dr. Götze Land & Karte am Alstertor bekommen Sie Karten von so ziemlich jedem Winkel der Erde. Dazu natürlich die passende Literatur, alles übersichtlich gegliedert nach einzelnen Regionen. Sie finden bei uns weit über 70.000 Artikel rund um das Verreisen und davon Träumen: von antiken und aktuellen Landkarten über Globen, Rad- und Wanderkarten, Navigationssysteme und digitale Karten bis hin zu Sprachcomputern, Sternenkarten und einer Reisewelt speziell für Kinder. Die Wurzeln des größten Geofachgeschäfts Deutschlands – einige Verlage sprechen sogar vom größten Europas – reichen zurück bis in das Jahr 1946, als am Ballindamm eine Buchhandlung unter dem Namen Dr. Götze eröffnete. Seitdem hat sie sich zu einer festen Institution in der Hansestadt entwickelt – besonders für alle diejenigen, die gerne ihre Nase zwischen zwei Buchdeckel stecken, um auf diese Weise die Welt kennenzulernen.“

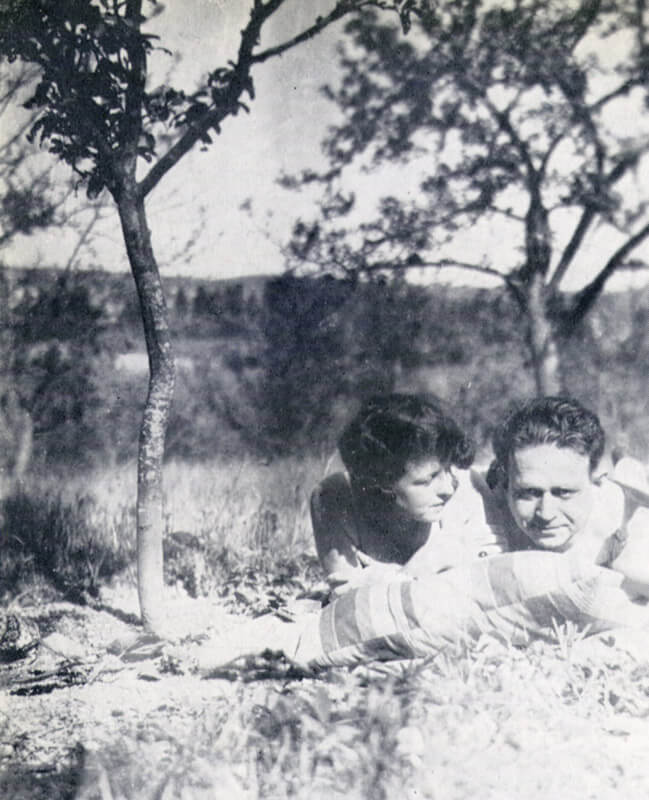

Kurt Tucholsky und Lisa Matthias im schwedischen Läggesta, unweit von Schloss Gripsholm 1929, Sonja Thomassen, CC BY-SA 3.0

Da kommt mir ein anderer Experte für Bücher, die Kunst, richtig zu reisen und für Schweden in den Sinn. Begegnete dem Mann mit den vielen Synonymen leider nur auf dem Papier, zum ersten Mal auf dem bräunlichen Papier eines hellblau gebundenen rororo-Taschenbuches. Diese in Reinbek bei Hamburg gedruckten Rowohlt Rotations Romane sind Optik und Haptik meiner sehr frühen Jugend – habe mir im Neubau-Bungalow das Zimmer am Ende des hinteren Flures ausgesucht, damit ich beim Lesen nicht gestört wurde. „Schloss Gripsholm“ gehörte 1950 zu den ersten Taschenbüchern überhaupt und ich habe es mehrmals verschlungen, auch wenn ich es nicht wirklich verstanden habe:). Der Autor dieser sehr speziellen Liebesgeschichte nannte sich mal Ignaz Wrobel, mal Theobald Tiger, mal Peter Panther, meist Kurt Tucholsky, auch Tucho, später auch „aufgehörter Deutscher“ und „aufgehörter Dichter“. Er warnte schon in den 1920er-Jahren vorm aufziehenden Krieg: „Wir halten den Krieg der Nationalstaaten für ein Verbrechen, und wir bekämpfen ihn, wo wir können, wann wir können, mit welchen Mitteln wir können. Wir sind Landesverräter. Aber wir verraten einen Staat, den wir verneinen, zugunsten eines Landes, das wir lieben, für den Frieden und für unser wirkliches Vaterland: Europa.“ Ignaz Wrobel, Die Weltbühne, 27. März 1928. Und er warnte als als linker Demokrat, Sozialist, Pazifist und Antimilitarist: ausdrücklich vor der Erstarkung der politischen Rechten, vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus und den mit Hitler aufziehenden Gefahren. Erich Kästner schreibt rückblickend über seinen Kollegen, er habe mit der Schreibmaschine die Katastrophe aufhalten wollen. Dementsprechend wurden in Deutschland seine Möglichkeiten zu kritischen Stellungnahmen so stark eingeschränkt, dass Tucholsky seinen Wohnsitz 1929 nach Schweden verlegte. Die Liebesgeschichte spielt in der Provinz Södermanland, da kommen wir gleich noch vorbei. Tucholsky traf es tief, als ihm im selbstgewählten Exil klar wurde, dass alle Warnungen ungehört verhallt waren. An den Schriftsteller Walter Hasenclever schrieb er im April 1933: „Daß unsere Welt in Deutschland zu existieren aufgehört hat, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Und daher: Werde ich erst amal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an.“ Und jetzt habe ich eine Kurzanleitung von Kurt Tucholsky zum Reisen gefunden, die meine Verehrung noch vertieft hat, inzwischen habe ich sie mit Verständnis für diesen klugen und komischen Mann gewürzt. Die Kunst, falsch zu reisen, besteht laut Tucho darin, nur die Sehenswürdigkeiten ansehen, von denen irgendwo geschrieben steht, blind an allem anderen vorüberzulaufen, und viel zu schimpfen. „Ärgere dich“, empfiehlt er in Sachen falsches Reisen, „nimm um Gottes Willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden … Sei überhaupt unliebenswürdig – daran erkennt man den Mann.“ Dieser Mann müsse auch laut sprechen: „Immer gib ihm! … – viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig.“ Für ihn bestehe eine anständige Sommerfrische „in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst“. Und es müsse unbedingt was los ein. „Stille Abendstunden sind Mumpitz; dazu reist man nicht“. Die Kunst, richtig zu reisen, entfaltet Tucho auf wenigen Zeilen: „Entwirf deinen Reiseplan im Großen – und lass dich im Einzelnen von der bunten Stunde treiben. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an. … Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig; bleibst du einmal auf einer Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du am Leben bist, sieh dir die Hühner an und die ernsthaften Ziegen, und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen. Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön: gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben.“

Als ich mich für meinen „Reiseplan im Großen“, die sehr grobe Planung der Schiffs- und Bahnfahrt gen Norden um Weihnachten 2022 herum, in die Hamburger Innenstadt begab, an die Alster, unseren Stadtteich, auf dem zu dieser Zeit immer eine illuminierte Riesentanne schwimmt, fand ich dort im oben beschriebenen Geofachgeschäft auch noch die äußerst detaillierte Lofoten-Karte, auf der mir Franciska dann die genaue Lage ihrer Erdhütte und des liebevoll von Friedensfreund*innen hergerichteten deutschen Bunkers einzeichnen wird. Davon später.

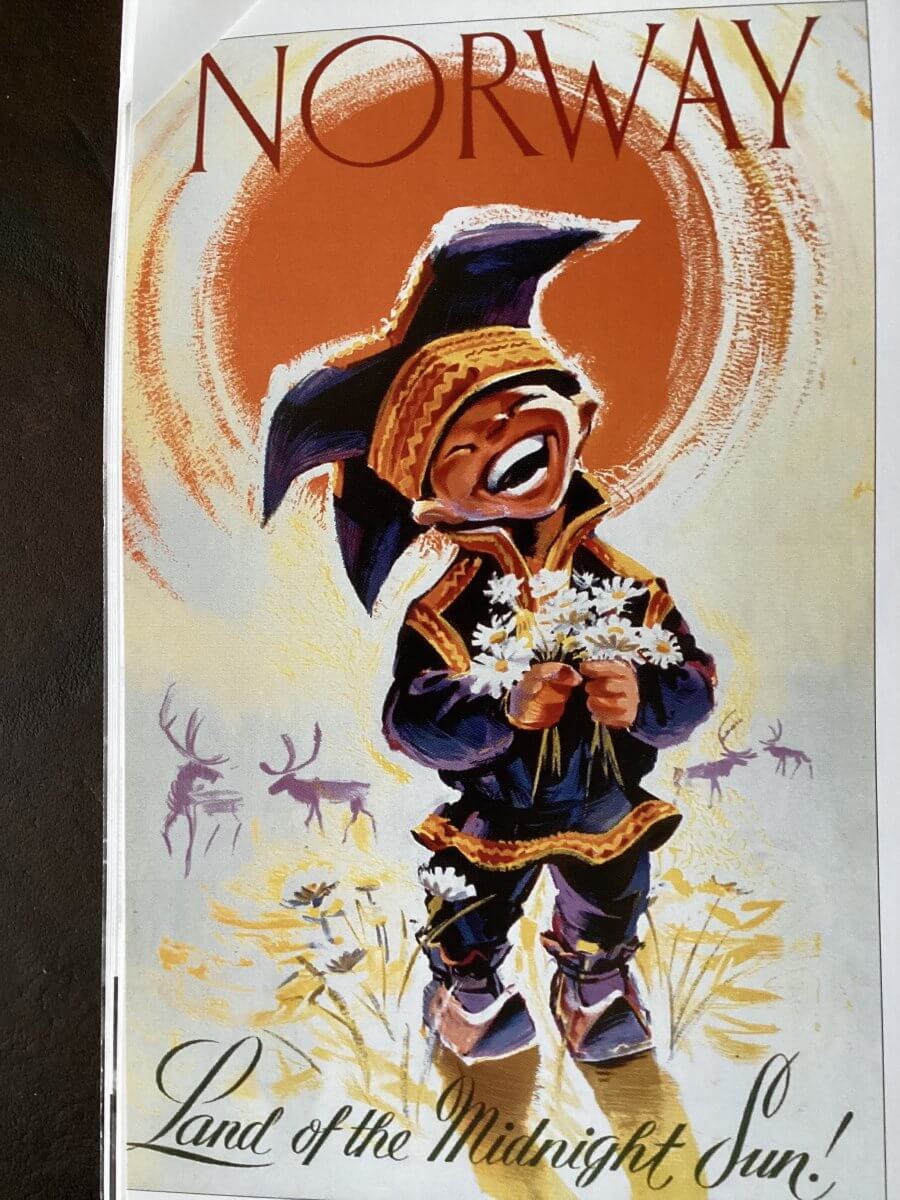

Diverse Lusekofte oder Grenzenloses Sápmi

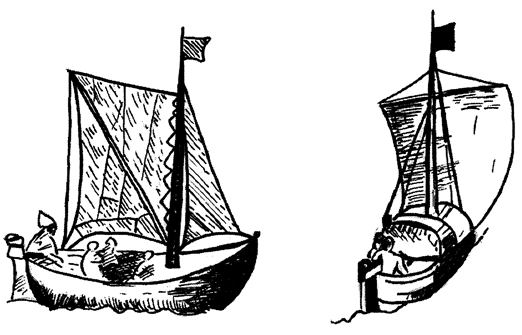

Wir sitzen jetzt erstmal entspannt im Zug nach Stockholm, wo ich nach Entfalten der Roadmap auf Gegenden blicke, in denen es kaum Straßen gibt. Die Leute bewegten sich ursprünglich dort eher mit Booten und Schlitten, wenn überhaupt. Im Norwegischkurs habe ich gelernt, dass sie nicht ohne Grund total verschiedene Pullis (lusekofte) strickten und total verschiedene Dialekte sprachen in den durch steile Felsen voneinander getrennten Fjordtälern.

NorwegerpulliKofte,_Norsk_Folkemuseum_NF.1911-1228,_bilde_1, Lusekofte brukt i Bykle i Setesdal, Aust-Agder. Innkjøpt av Norsk Folkemuseum i 1911, Von Anne-Lise Reinsfelt – Norsk Folkemuseum: image no. NF.1911-1228, via digitaltmuseum.no., CC BY-SA 4.0

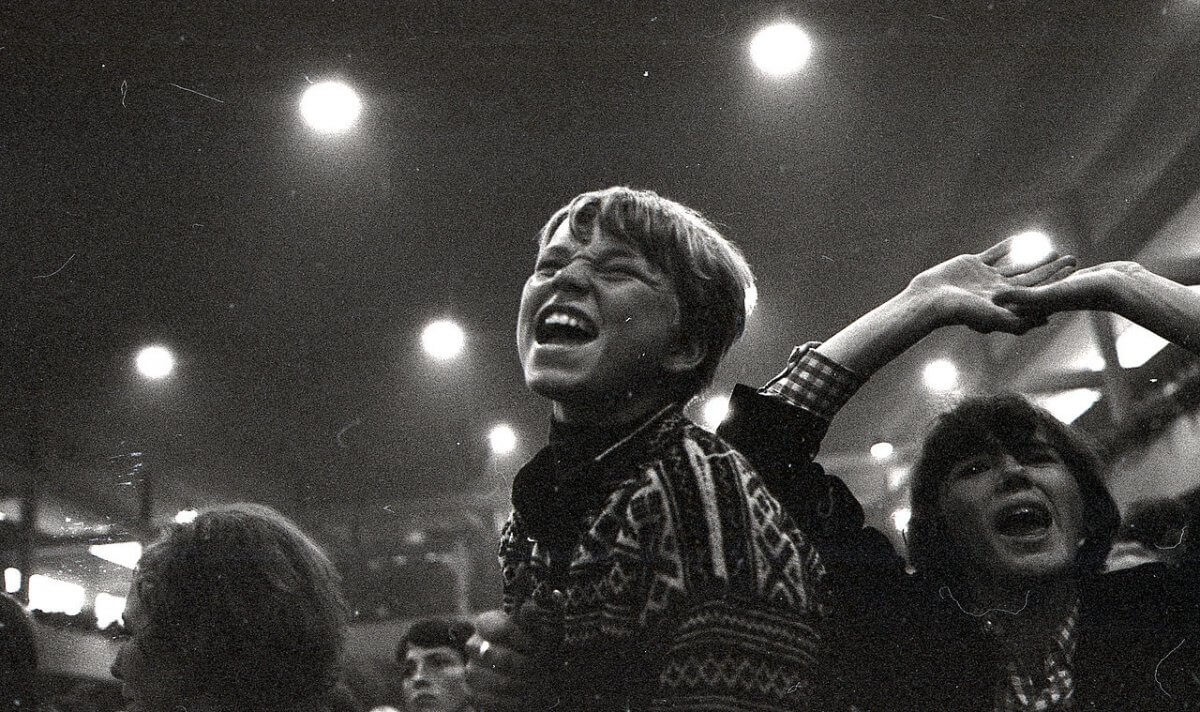

Kann nicht genau schreiben, aus welchem Fjordtal das Muster des Pullis stammt, den dieser damals sehr junge Stones-Fan in der Messehalle von Skøyen (Sjølyst) in Oslo am 24.06.1964 trug. Fotograf: Øderud Fra arkivet etter Billedbladet NÅ i Riksarkivet (RA/PA-0797/U/Ud/L0024/3660)

Skøyen und Sjølyst (Seelust) sind ein weiterhin ein sehr beliebter Kiez in Oslo, wo es heute so aussieht wie oben abgebildet, aber da wollen wir ja gar nicht hin – auch wenn Oslo jede Reise wert ist! – wir wollen in Norwegens Norden, nach Tromsø (das O mit Schrägstrich im Norwegischen steht für Insel).Av Olav Helland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67857837

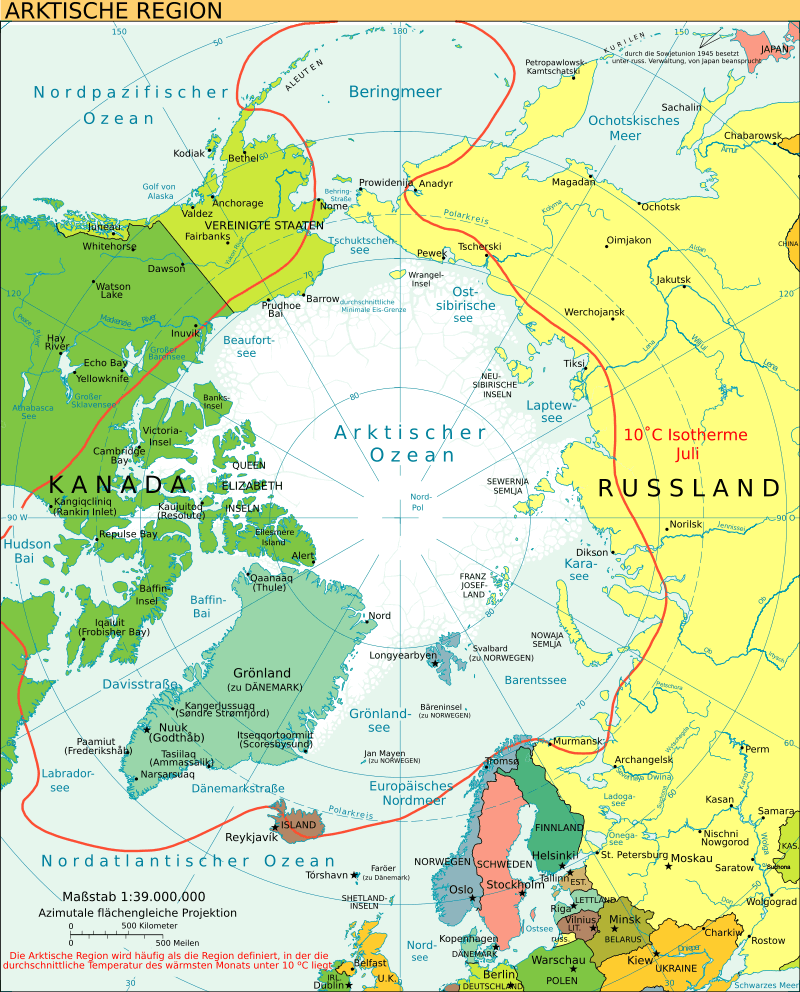

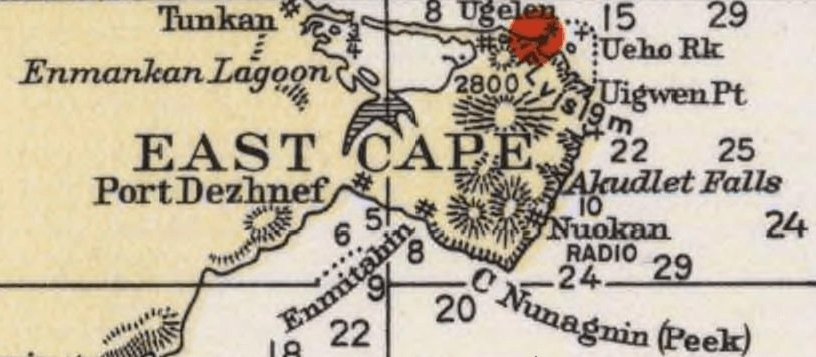

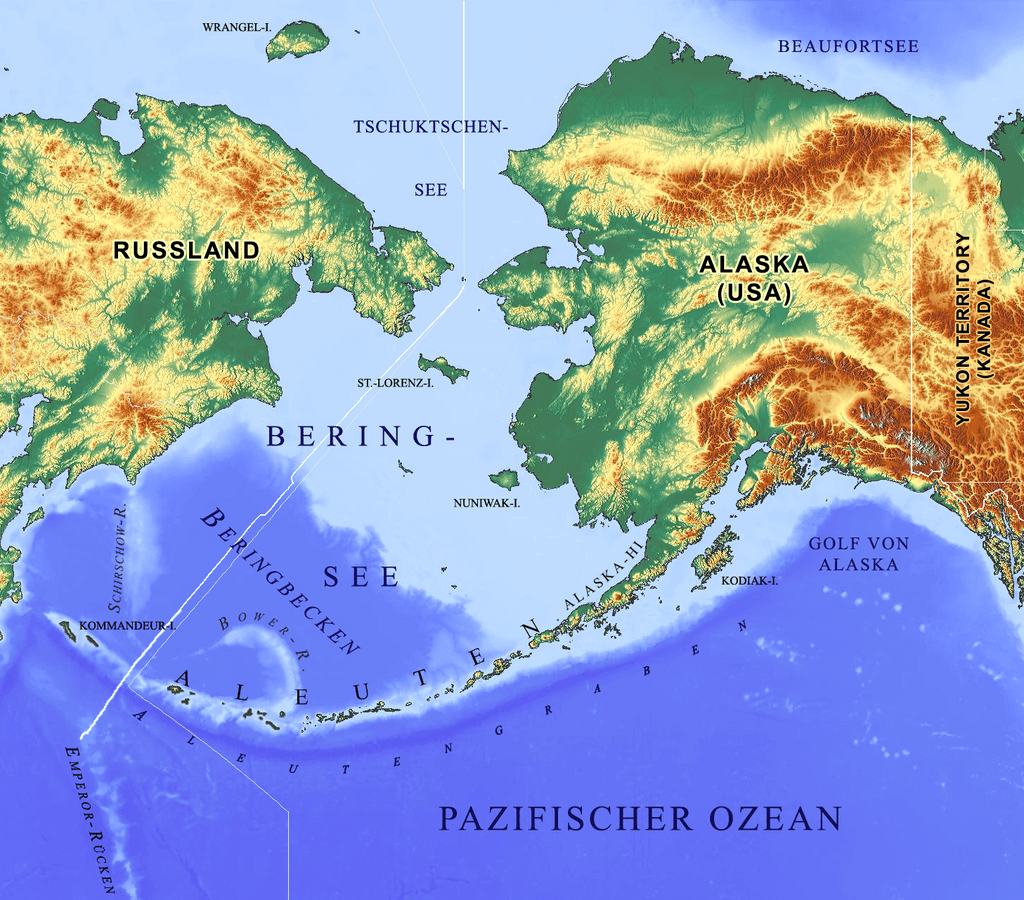

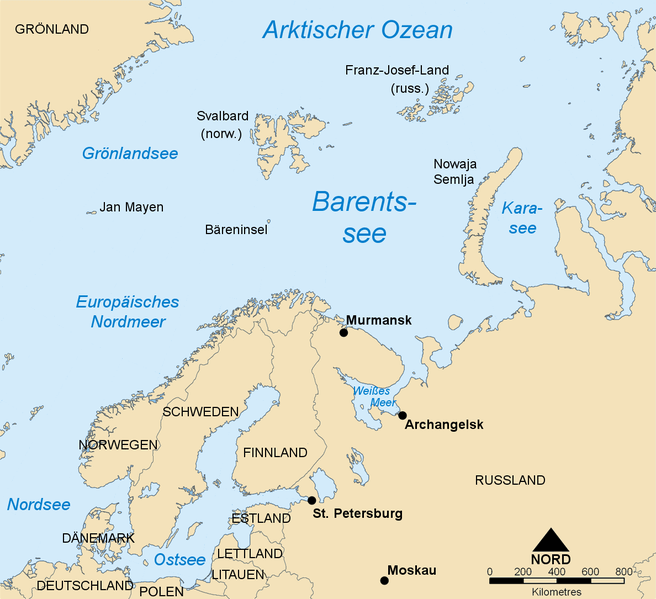

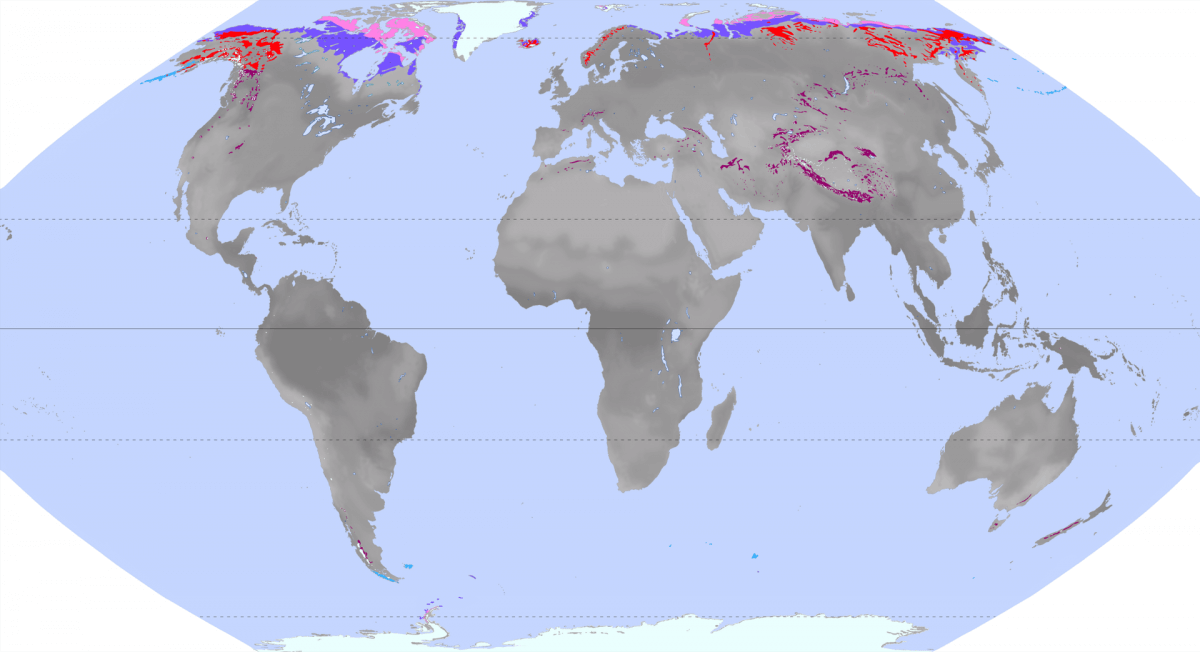

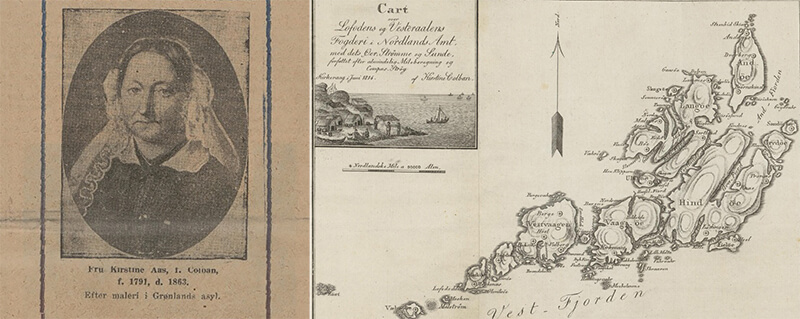

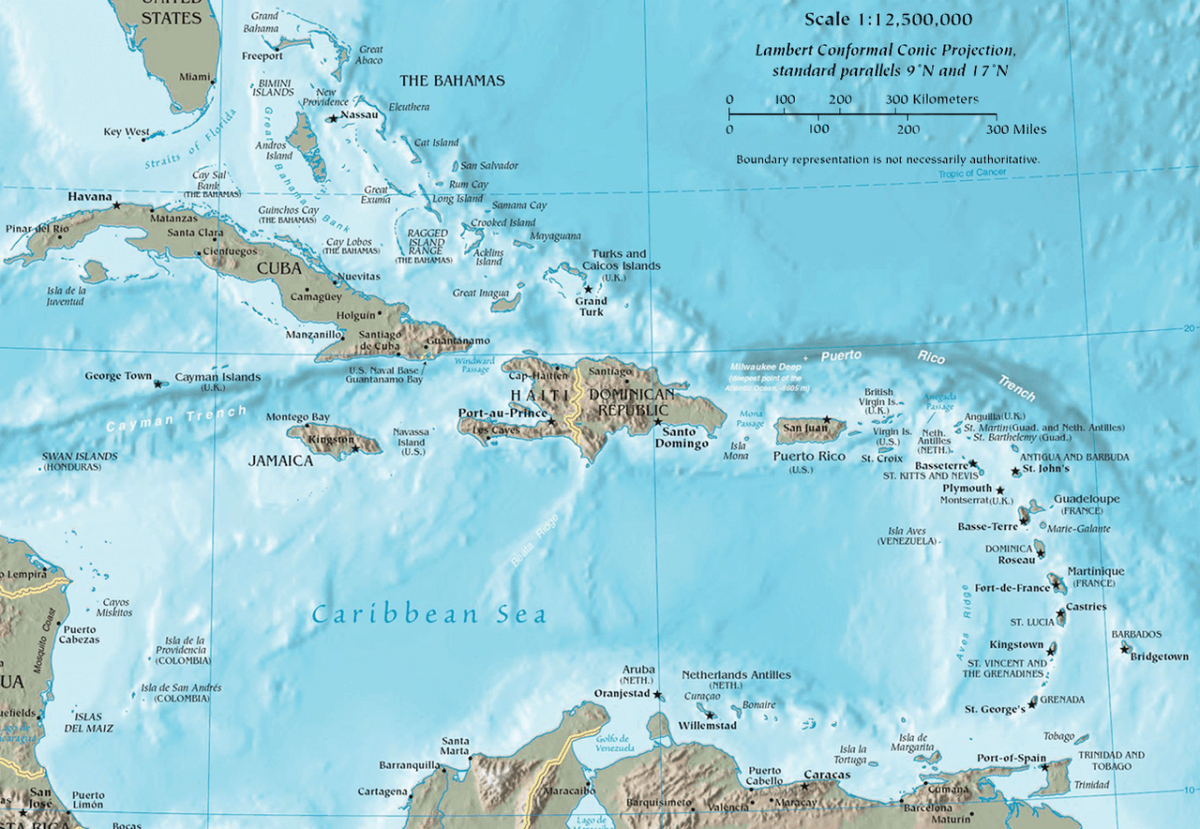

Tromsø (das O mit Schrägstrich im Norwegischen steht für Insel) liegt nördlich des Polarkreises zwischen allerlei Sunden und Fjorden im NORDISHAVET – Michelin verzeichnet die Namen praktischerweise „fremdsprachlich“. Gemeint ist der kleinste Ozean der Erde, der Arktische, auch Nordpolarmeer, Nördliches Eismeer, Arktische See oder kurz Arktik genannt.

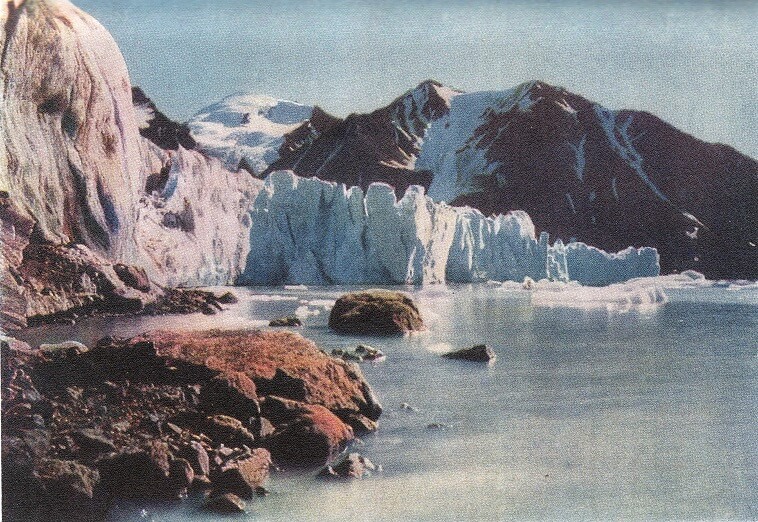

NORDISHAVET, Nordpolarmeer, Av Patrick Kelley – https://www.flickr.com/photos/usgeologicalsurvey/4370267907/in/set-72157623467470824, CC BY 2.0

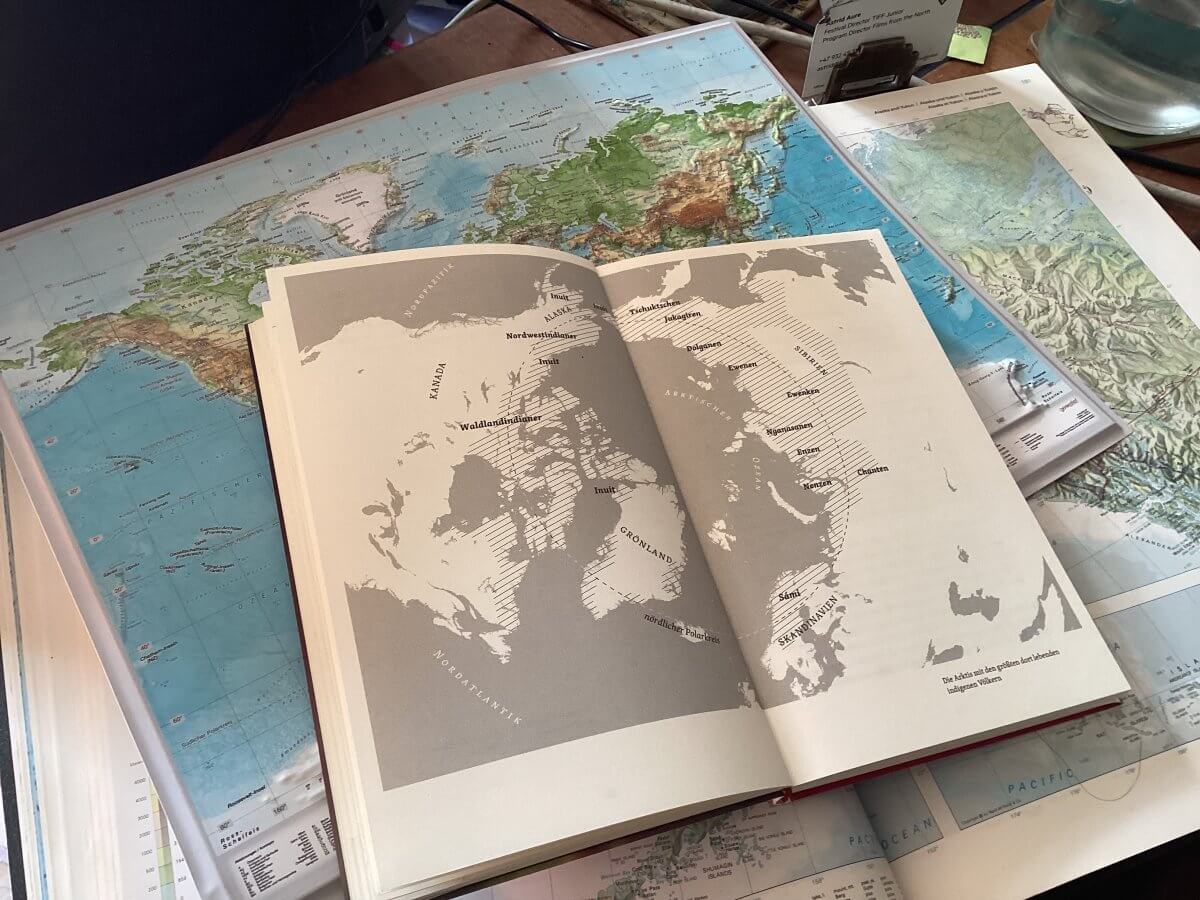

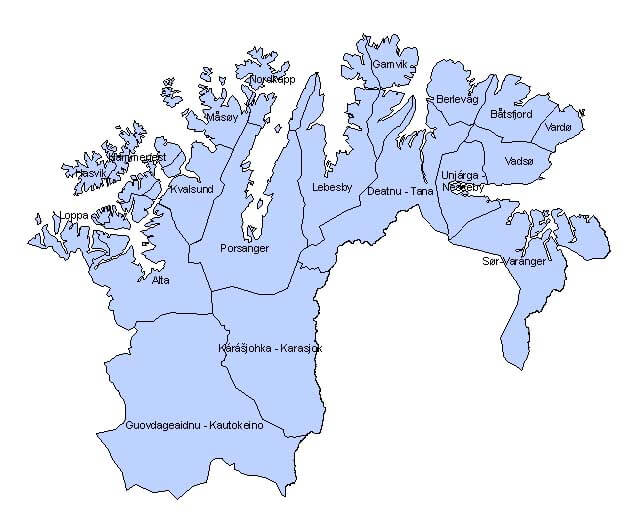

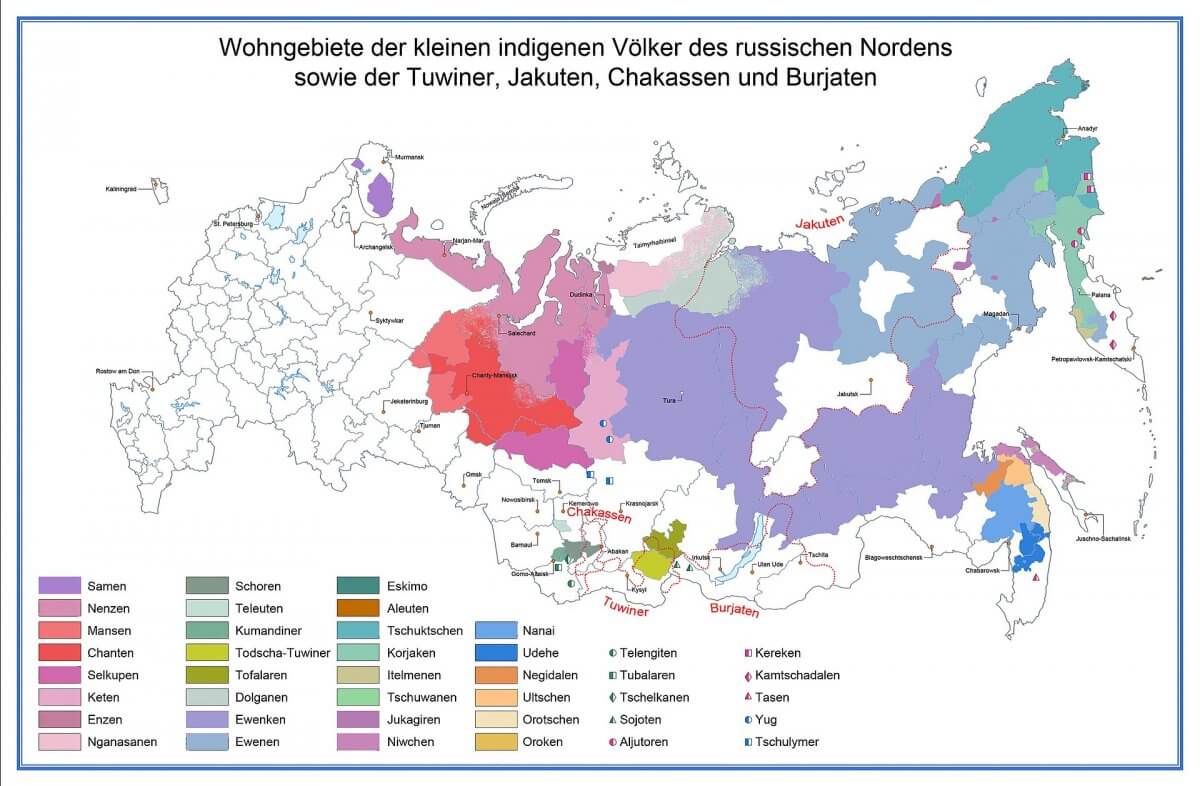

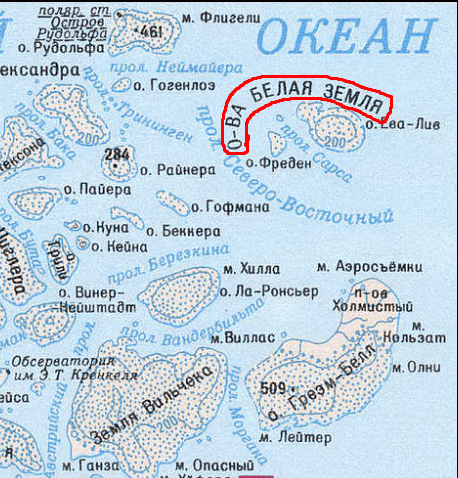

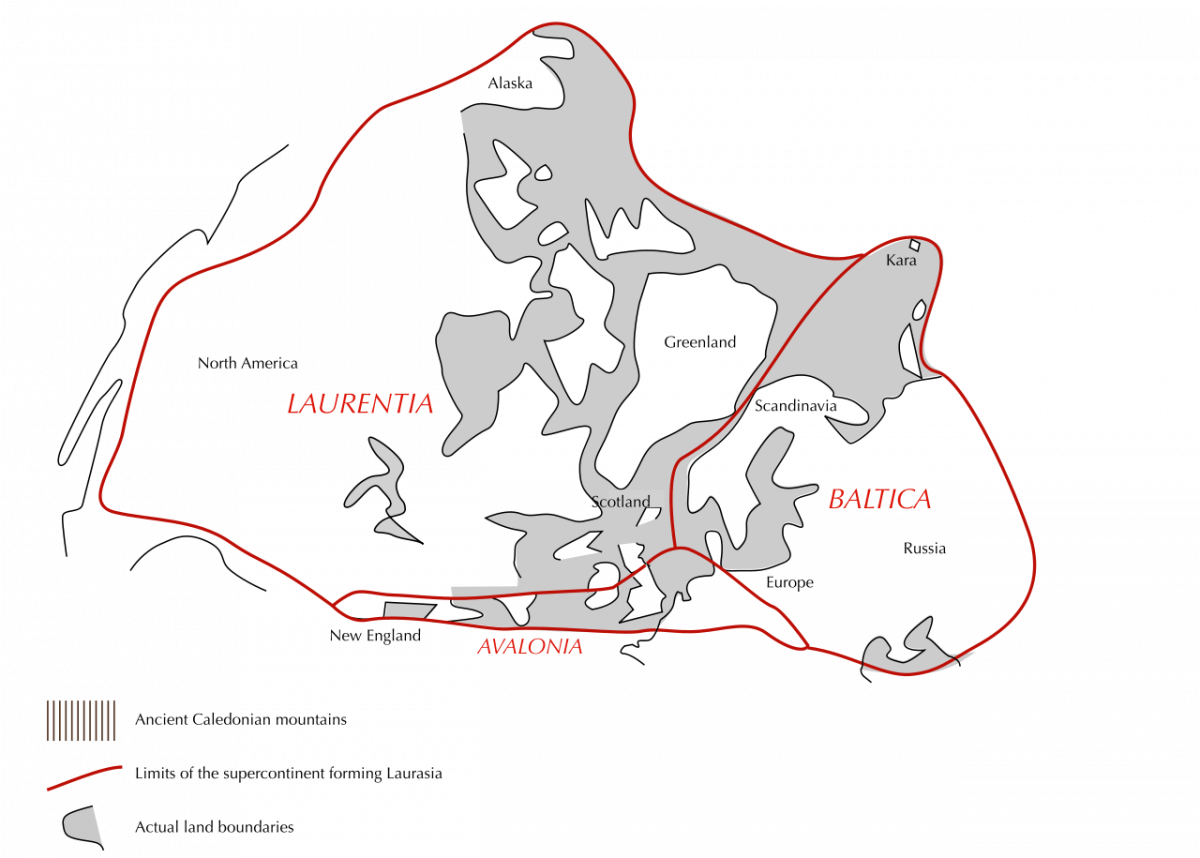

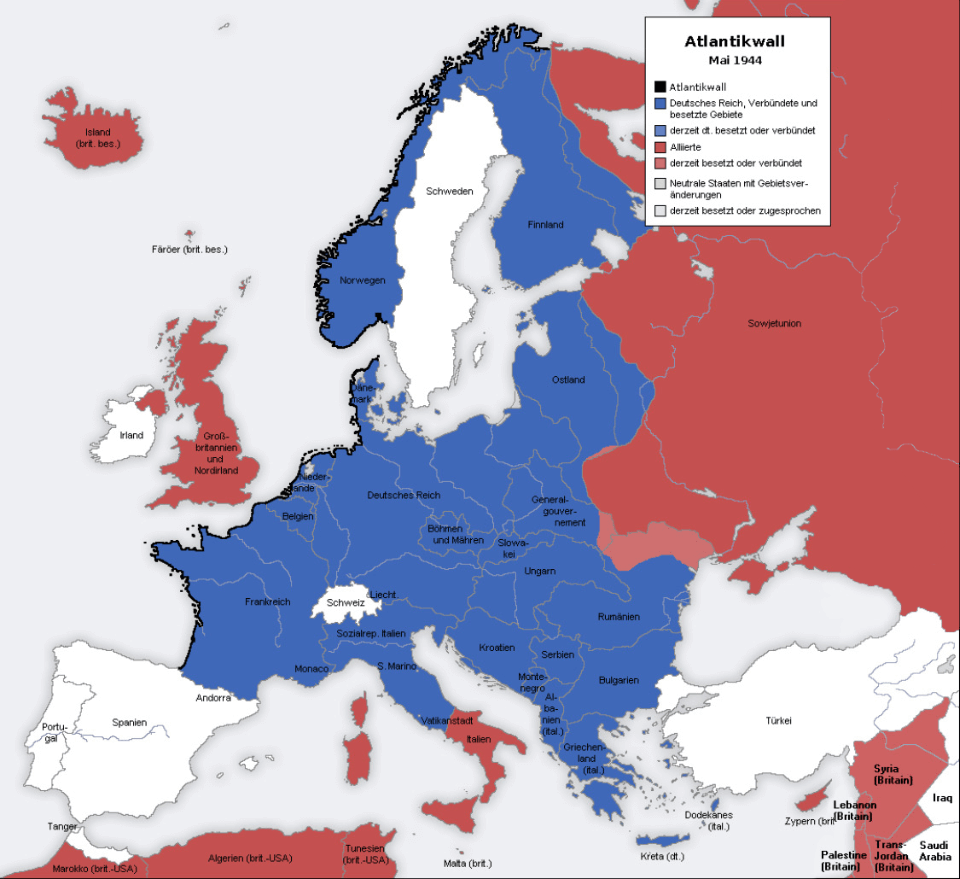

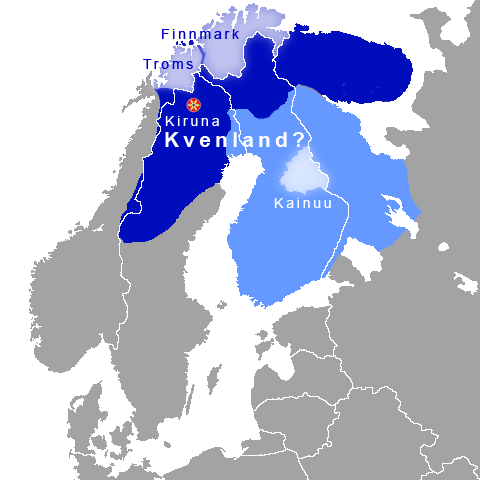

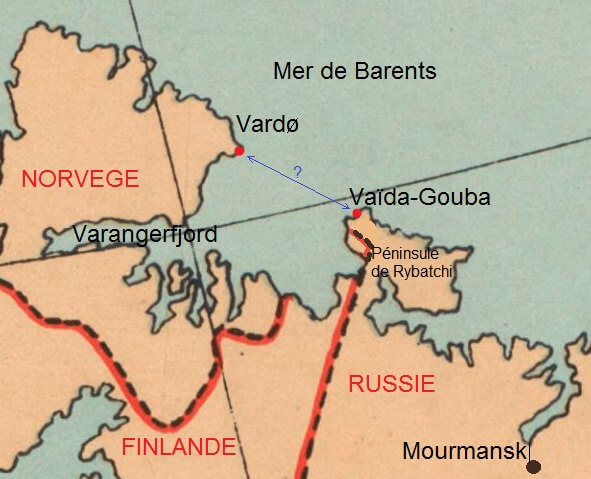

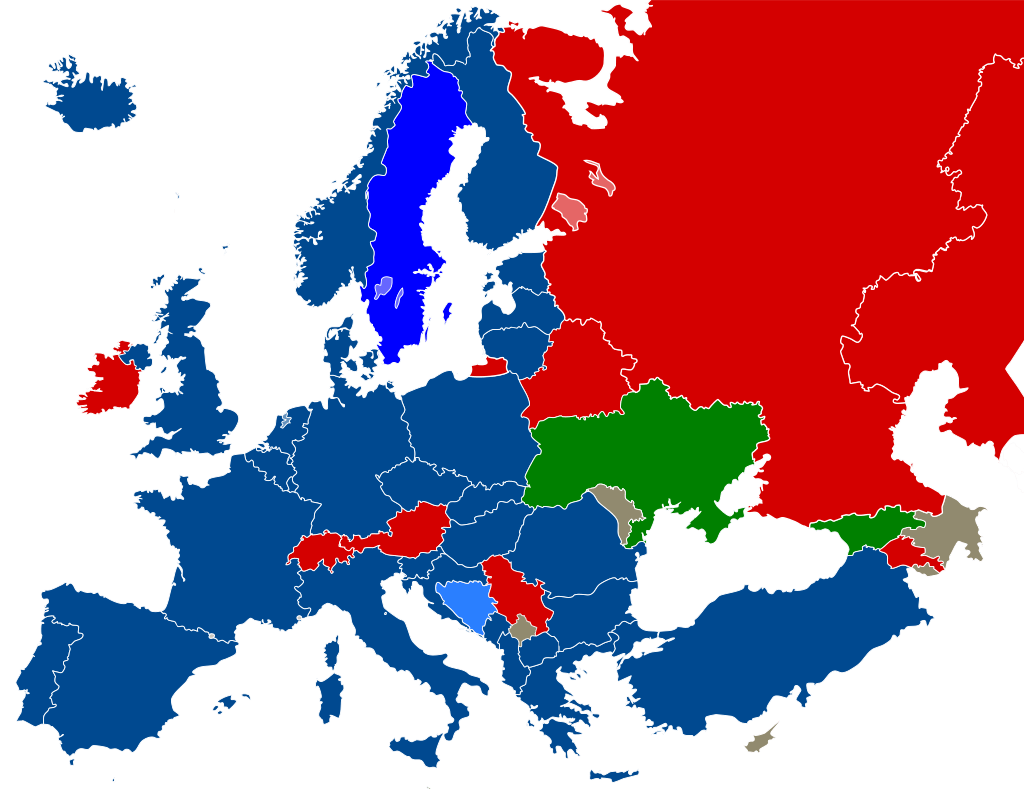

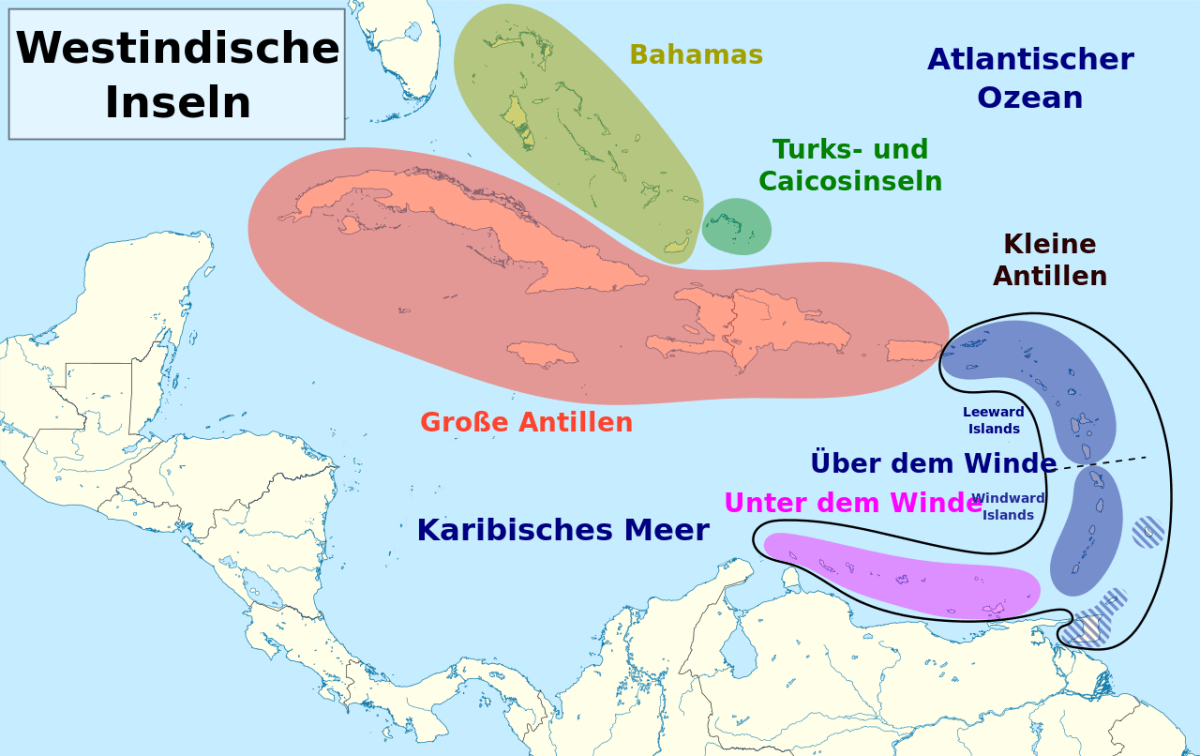

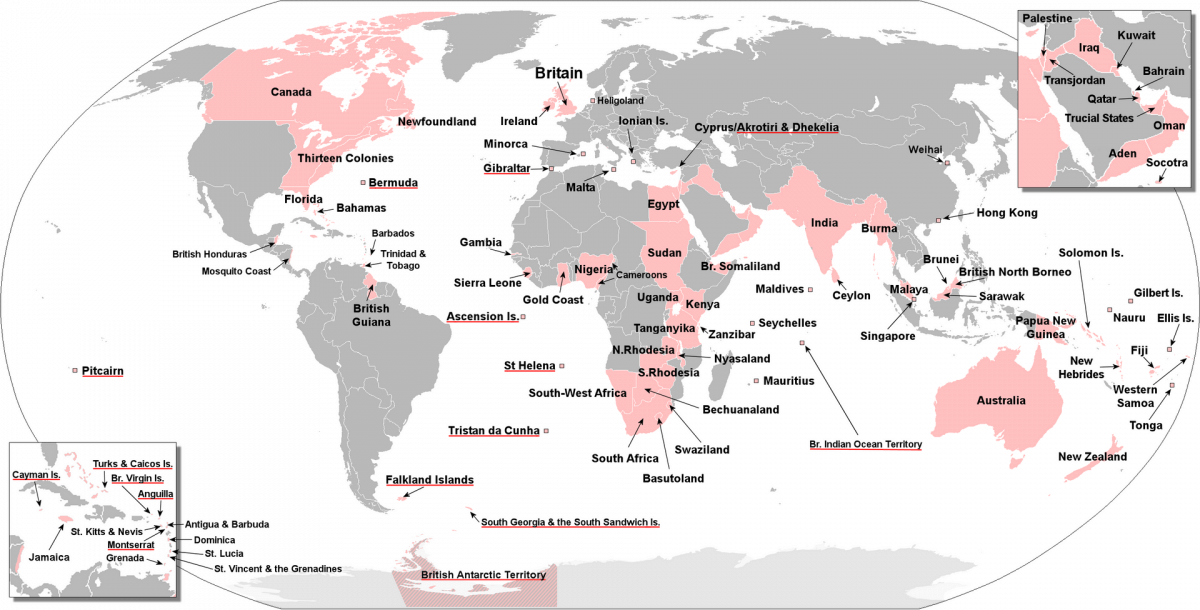

Wenn eine sich von dort – wie ich auf der langen Zugfahrt mit dem Finger auf der langen Landkarte – immer zwischen dem 69. und 70. Längengrad bleibend – gen Osten aufmacht, gelangt sie ein Stück südöstlich und bergauf nach Schweden und passiert damit die erste Grenze. Ein Fluss ist zu überwinden, der Sverige von Suomi trennt, zweite Grenze. Dann wird es plötzlich wieder norwegisch, dritte Grenze. Mitten in der absoluten Wildnis der Finnmarksvidda stößt eine auf die vierte Grenze und erwischt wieder einen Zipfel Finnland. Bewegt sie sich am Westufer des großen Gewässers Inarjärvi nach Nordosten, folgt noch einmal ein Stück Norwegen, fünfte Grenze, gelegen am anderen Meer, dem Austhavet. Und schon gelangt sie, von den Bergen kommend, nach Никель, gesprochen wahrscheinlich ungefähr Niekell, die Endhaltestelle des Zuges nach Мурманск. Und hat die sechste Grenze überschritten.

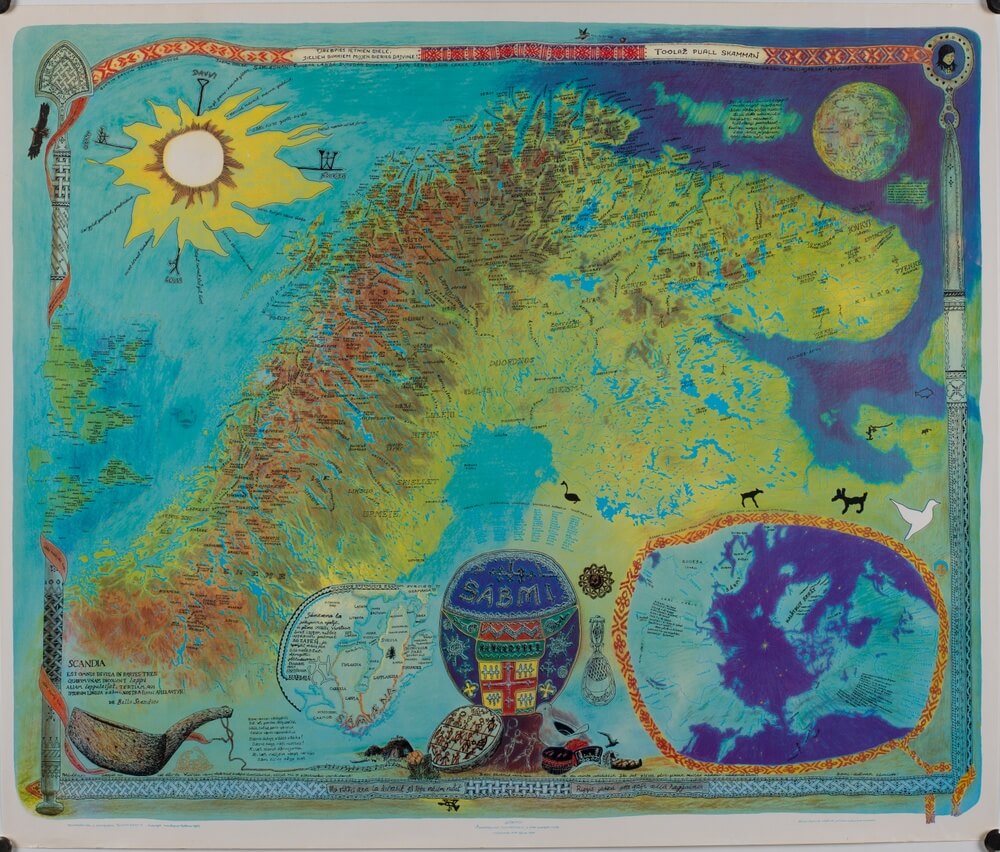

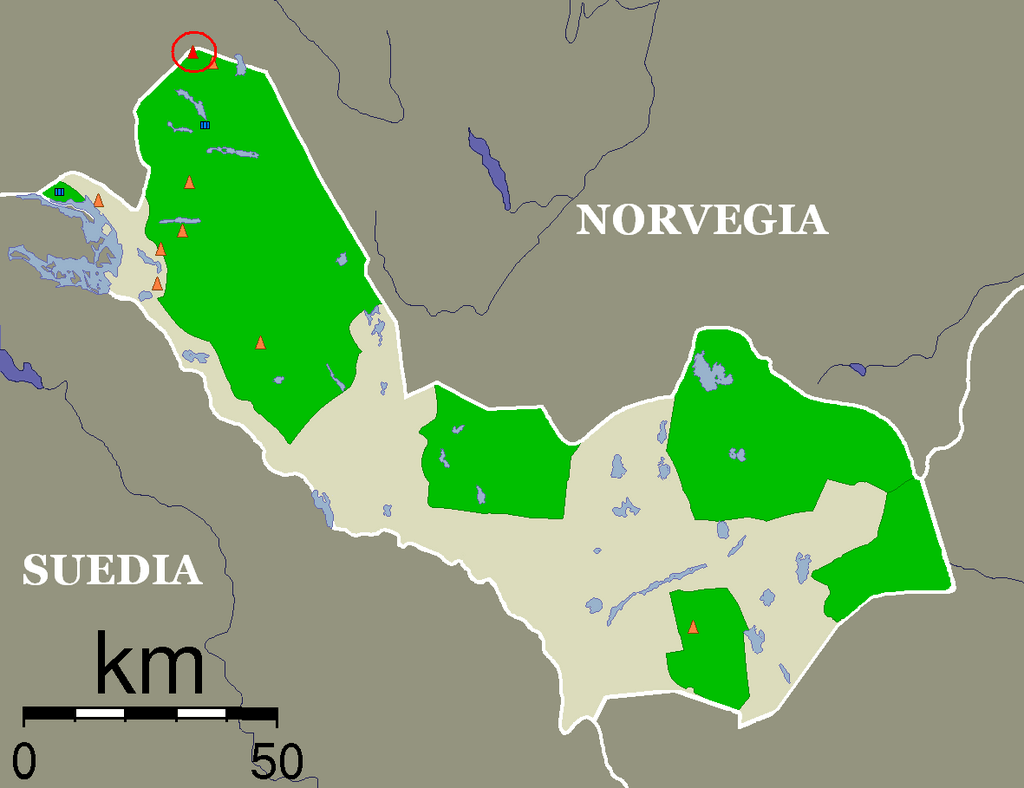

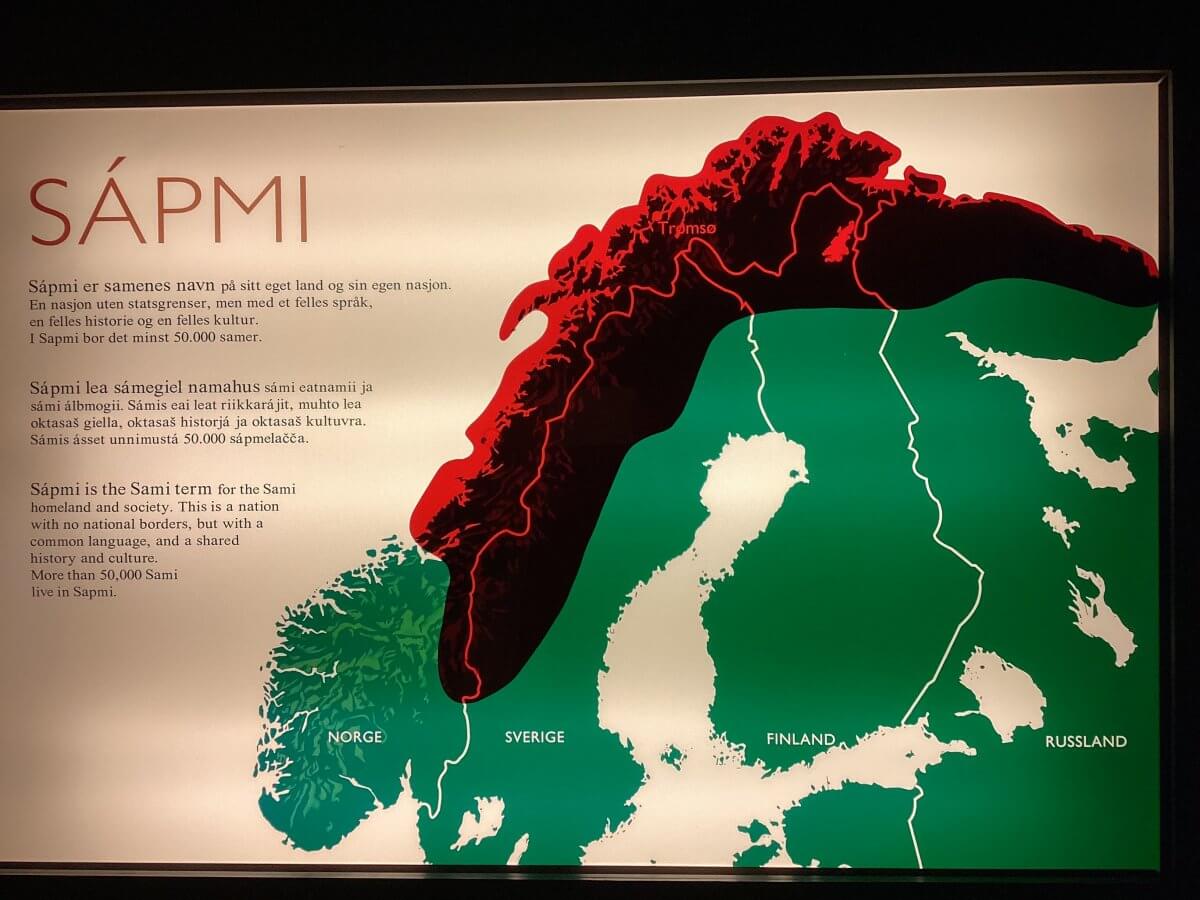

Keviselies Karte vom grenzenlosen Sápmi, Hans Ragnar Mathisen

Über sechs Grenzen musst du gehen, oder du lässt sie weg, wie Hans Ragnar Mathisen. Sein samischer Name ist Elle-Hánsa, alias Keviselie. Er gehört zu den ersten Mitgliedern der Sámi Artist Group, die sich Ende der 1970er-Jahre gründete, um der indigenen Bevölkerungsgruppe der Samen ihre Würde, ihren Stolz, ihre Kunst zurückzugeben. Ihr Siedlungsgebiet umfasst Teile von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Keviselies detaillierte „Sápmi-Maps“ sind quietsch-bunt, mit vielen Fischen, Vögeln und Rentieren – aber ohne Grenzen. Die Namen der Hügel und Landschaften schreibt der Künstler in der Sprache der Sámi – und trägt auch so dazu bei, die Sprache und die Kultur seines Volkes wieder zu beleben. Auf der documenta 14 waren 2017 mehrere seiner Karten zu sehen.

Hans Ragnar Mathisen, Jaconna Aguirre, Oklahoma Post

Auch für eine in Ökosystemen, Rentierherden und Schneehuhnschwärmen Denkende wie mich ist Nationalismus nicht systemrelevant, gefährdet aber vielerorts Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt. In der oben beschriebenen Polarregion kommt die internationale Verständigung über den Umgang mit den dortigen Naturschätzen gerade auf Grund imperialer Abgrenzungen teilweise zum Erliegen. beispielsweise werden Drähte zu russischen Wissenschaftler*innen teilweise gekappt. Das Volk der Sámi war schon vor den Grenzen da und hat, wenn ich das richtig verstehe, gerade einen Rechtsstreit darüber gewonnen, ob bei deren Überschreiten durch Rentierherden, von und mit denen ein Teil der Sámi lebt, besondere Gebühren fällig werden. Kann das gerade nicht exakt nachprüfen, aber ungefähr so absurd war es. Und das von Menschen auf ganz anderen Breitengraden maßgeblich veränderte (Wandel hört sich viel zu nett an für diese planetare Zerstörung) Klima lässt ganze Rentierherden in Seen versinken oder verhungern, weil sie durch unzeitgemäße Schneeschmelze samt überfrierender Nässe nicht mehr ans Futter kommen. Und auch wenn sie besonders stark von menschlichen Eingriffen in die Ökosysteme dieser Welt betroffen sind, sind es wohlmöglich die Indigenen dieser Welt, die Sámi und die Völker, die im Regenwald und anderswo ums Überleben ringen, die für den Weg ins Ungewisse in Zeiten von Artensterben, Erwärmung, Abholzung besonders gut – nein gerüstet klingt so militärisch – gut aufgestellt sind, mit ihrem jahrtausendealten Know-how, das über unzählige Generationen weitergegeben wurde, ihrer Widerstandskraft, ihrem Zusammenhalten, ihrer Anbindung an die örtliche Natur und überlebensfreundlichen erprobten Vorgehensweisen. Zum Beispiel ist das Heiligsprechen von Arealen vielleicht ein empfehlenswertes, nachhaltiges Verfahren. Da sind wir jetzt im Spirituellen gelandet – bei der Fantasiereise mit dem Finger auf der Landkarte.

Markante Hornkrone oder Seltsame Seelenfahrten

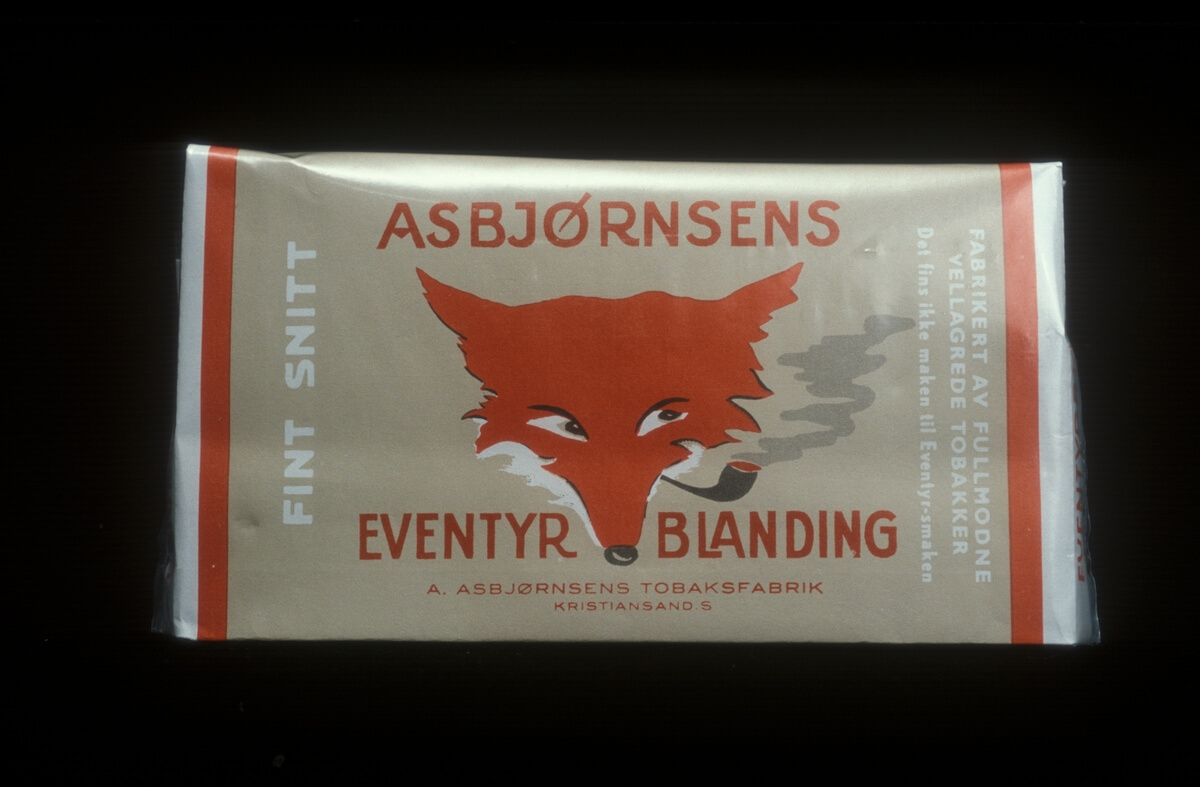

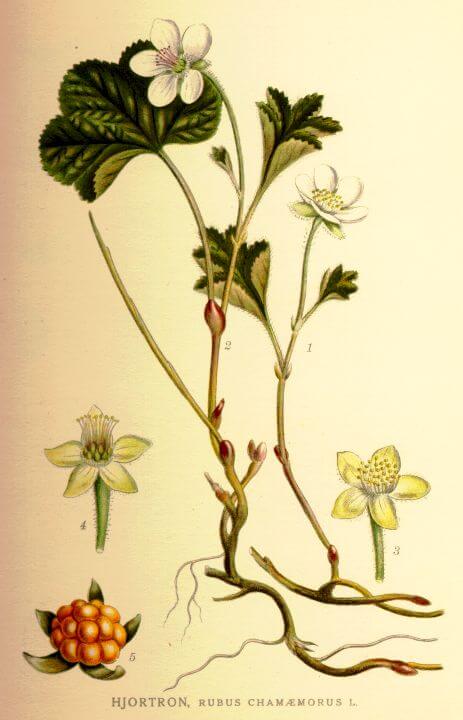

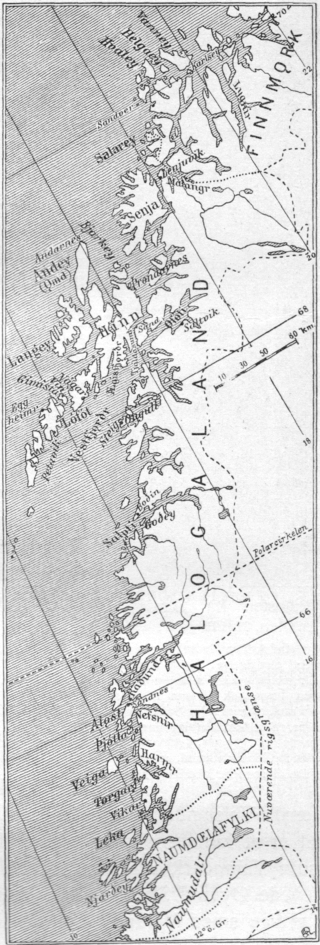

Anders war ich bisher nicht in die norwegische Provinz TROMS OG FINNMARK an der Nordspitze Skandinaviens gelangt. Meine letzten Schulsommerferien führten mich Anfang der 1970er-Jahre auf eine Fjordinsel mit nur einer Hütte, knapp unterhalb des Polarkreises, in der Nähe des Küstenstädtchens Brønnøysund in der Provinz NORDLAND. Und ich fing mir beim Multebeerenpflücken und Angeln eine Art Abhängigkeit ein, nennen wir sie Nordlandlust.

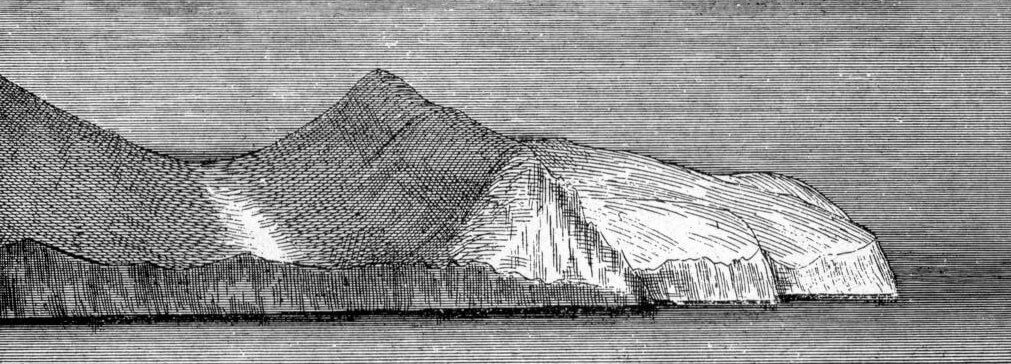

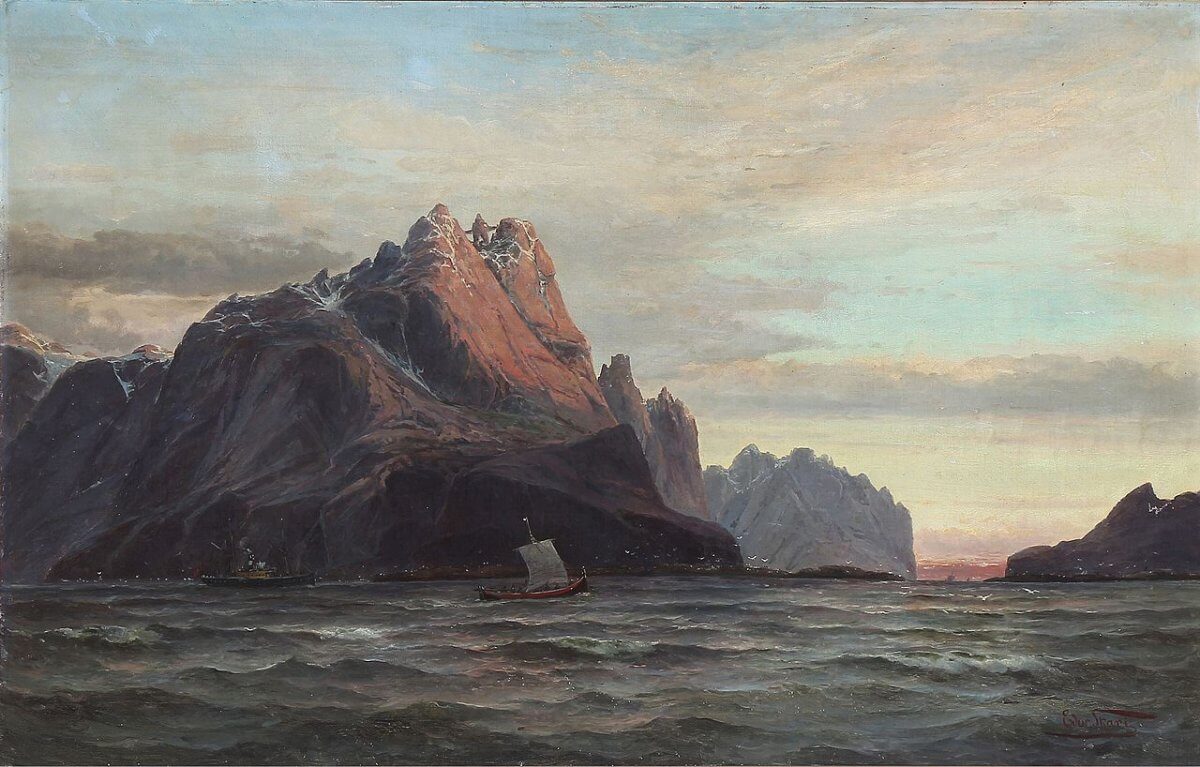

Aussicht vom Torghatten auf die Küste bei Brønnøysund (norwegische Provinz Nordland)

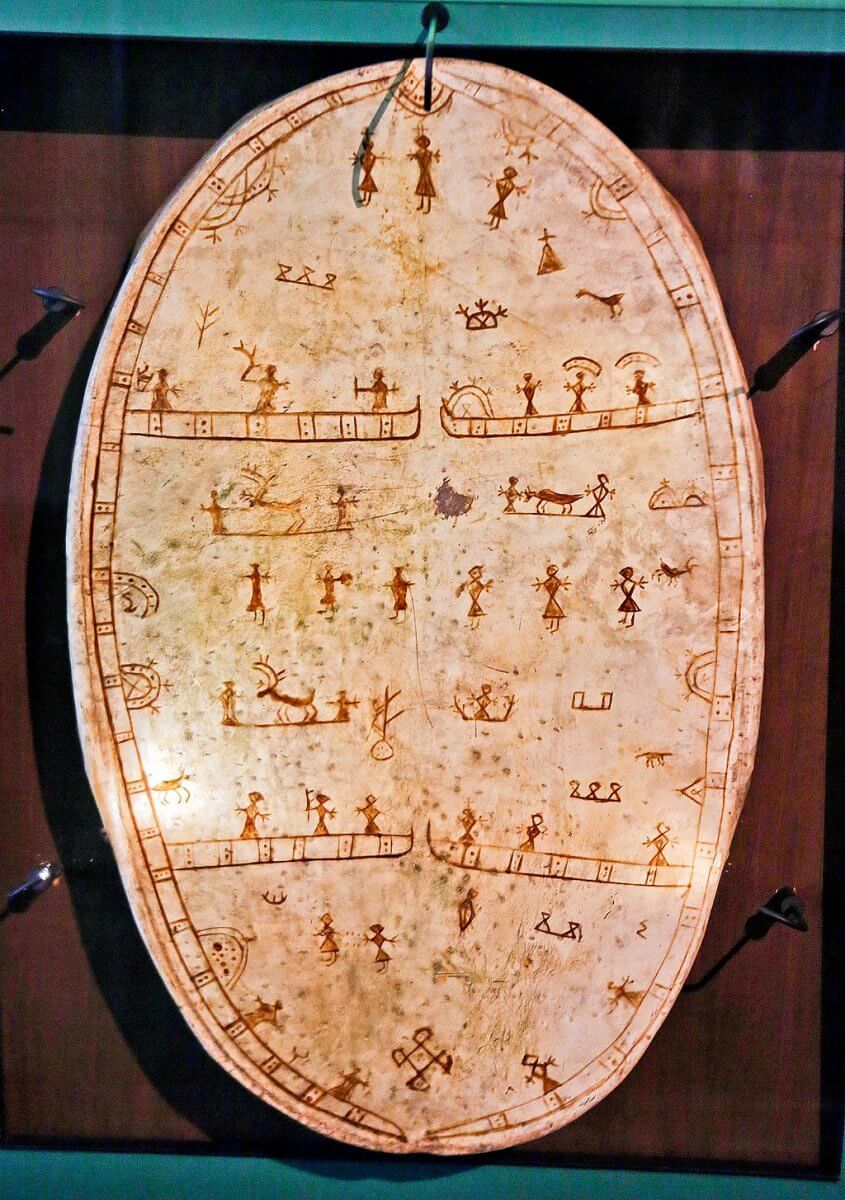

Die trieb mich dazu, neben lateinischen Pflanzennamen norwegische Vokabeln zu büffeln mich bei der frisch eröffneten Universität Tromsø zu bewerben. Von dort kamen verheißungsvolle Antworten: sie schlugen mir die Teilnahme an drei Forschungsprojekten vor, zwei biologischen und einem zur Kultur der Sámi. So begann ich also Mitte der 1970er mich unter anderem mit Trommeln zu befassen. Und dieses Interesse am Vorchristlichen begleitet mich seither spirituell und akustisch.

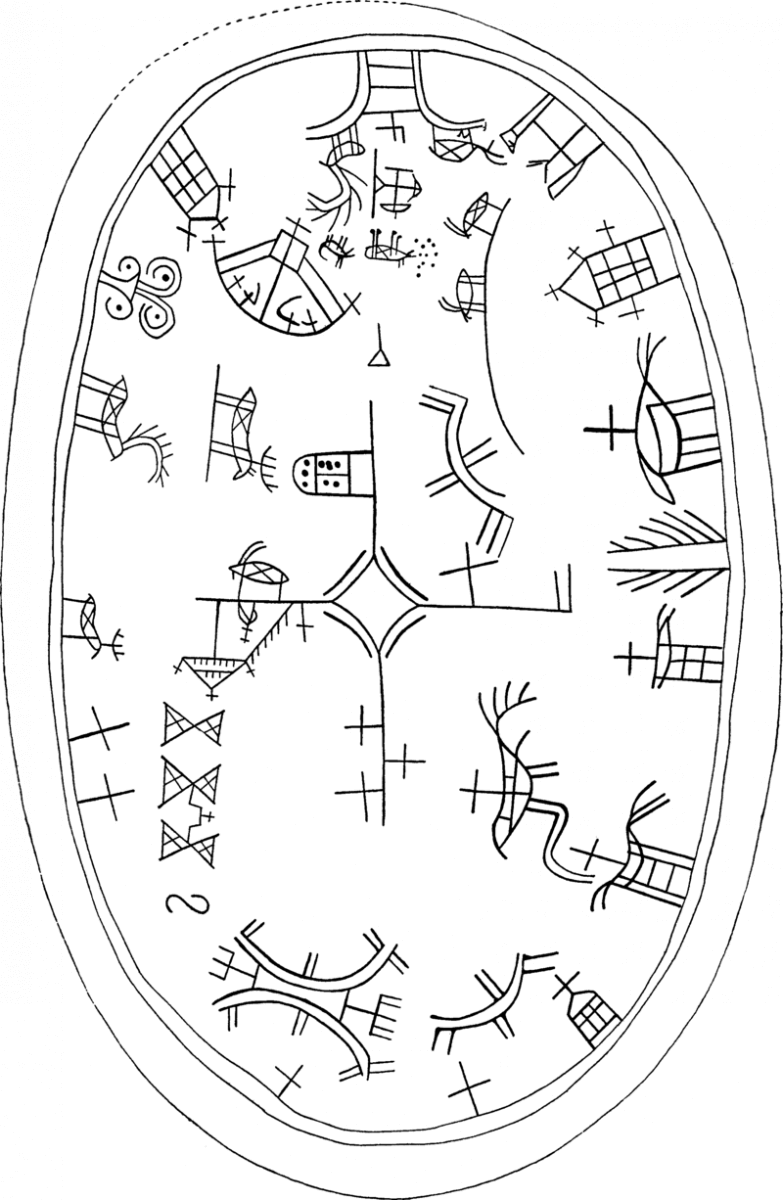

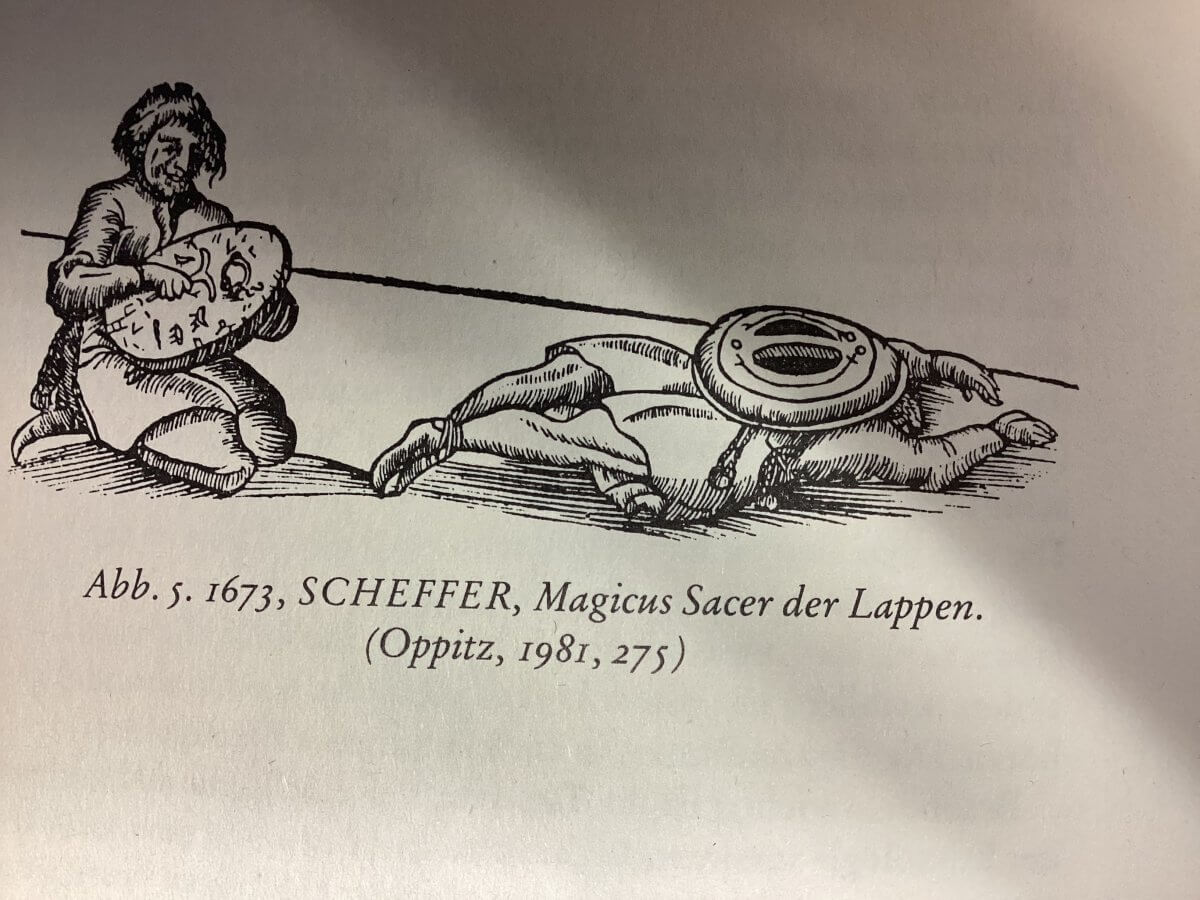

Runebomme, sametromme, noaidetromme, goavddis, gobdis, meavrresgárri (nordsamisch), goabdes (lulesamisch), gievrie (südsamisch), Von Johan Ernst Gunnerus 1773 dem Wissenschaftsmuseum (NTNU Vitenskapsmuseet/NTNU University Museum) übereignet – inzwischen weiß ich Schreckliches über solche Eigentumswechsel, meine ersten Eindrücke von Trommeln verliefen gänzlich unkritisch.

Ernst Mankers Zeichnung von den Motiven auf der Trommel. Foto: Åge Hojem, Av Manker. Scanning, cleaning up minor imperfections in the reproduction and removing the numbers was made by Tor Gjerde at old.no; Christopher Forster made the PNG images white background transparent using ImageMagick on GNU/Linux. – Manker (1938 and 1950); http://old.no/samidrum, Offentlig eiendom, NTNU Vitenskapsmuseet

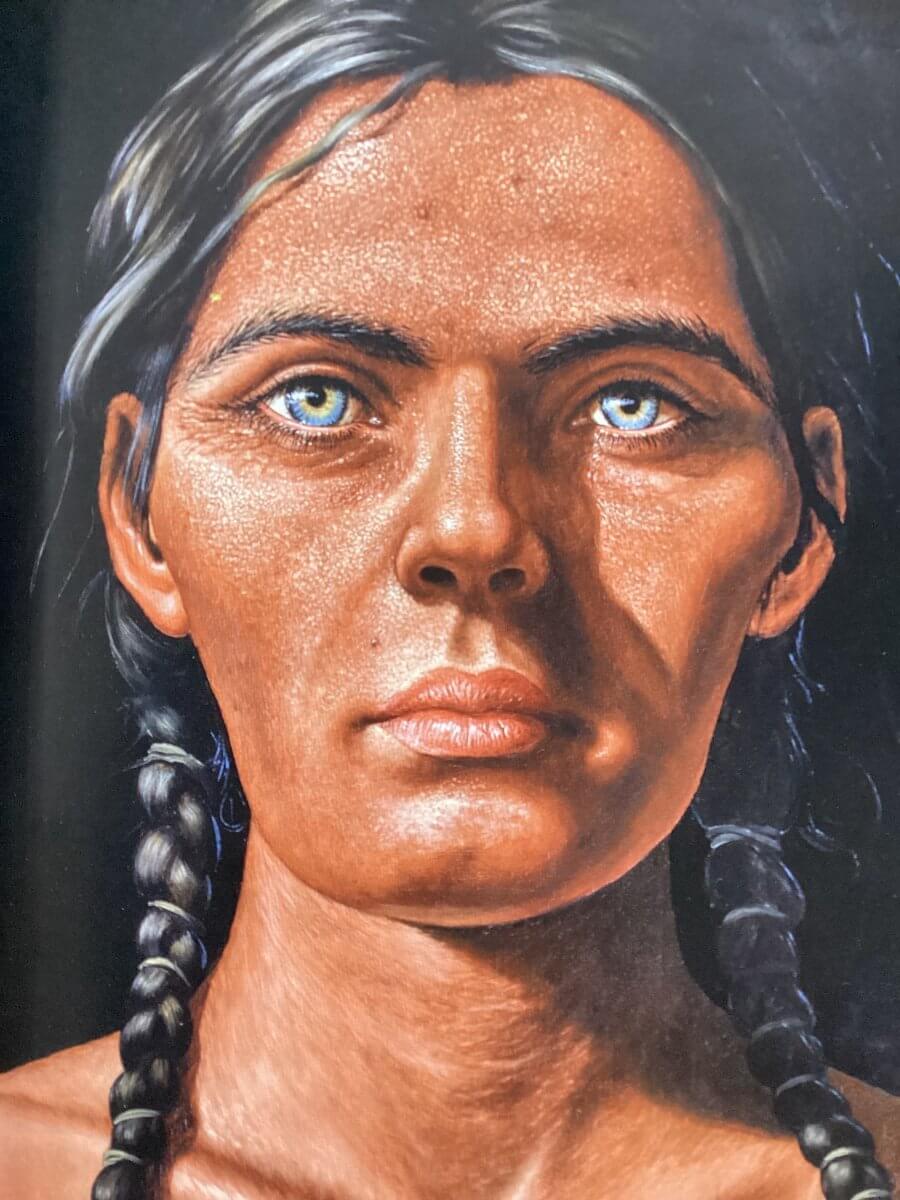

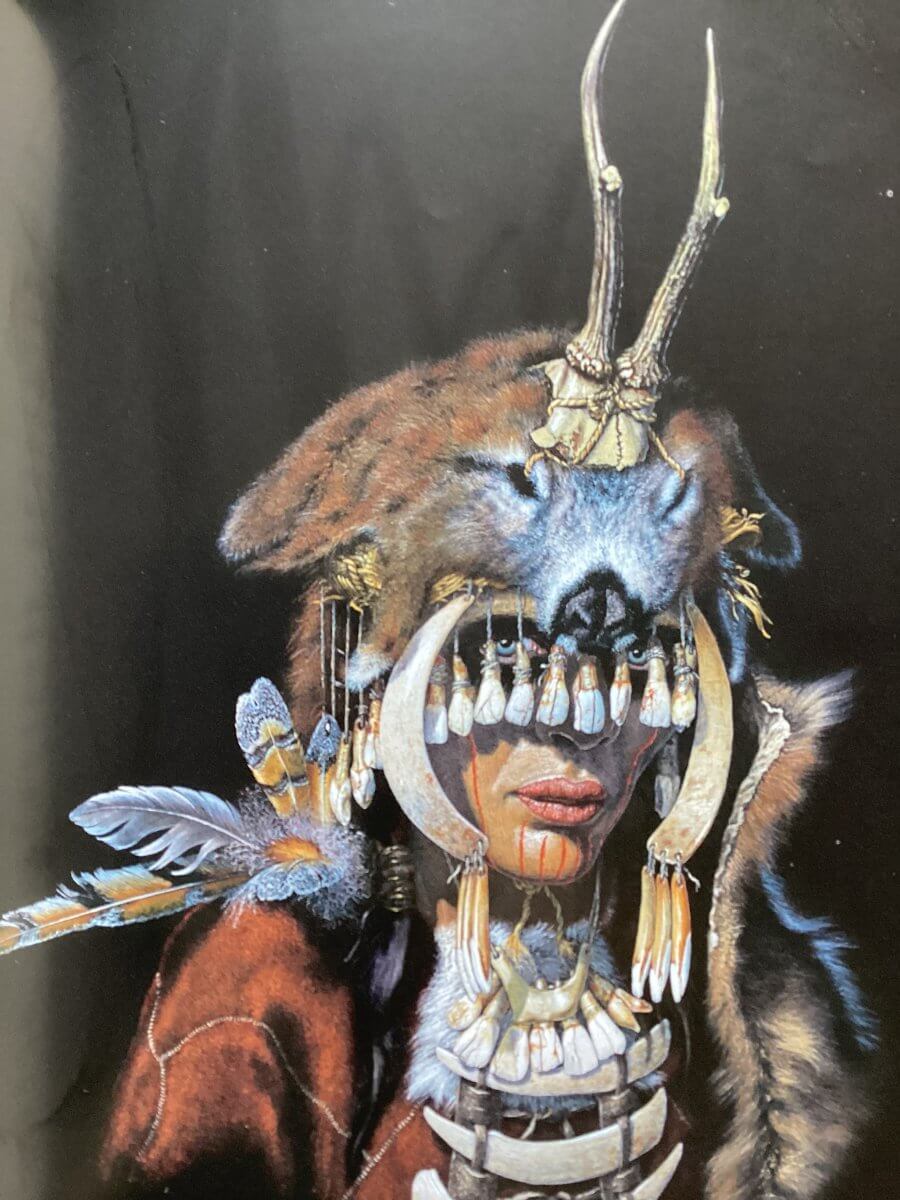

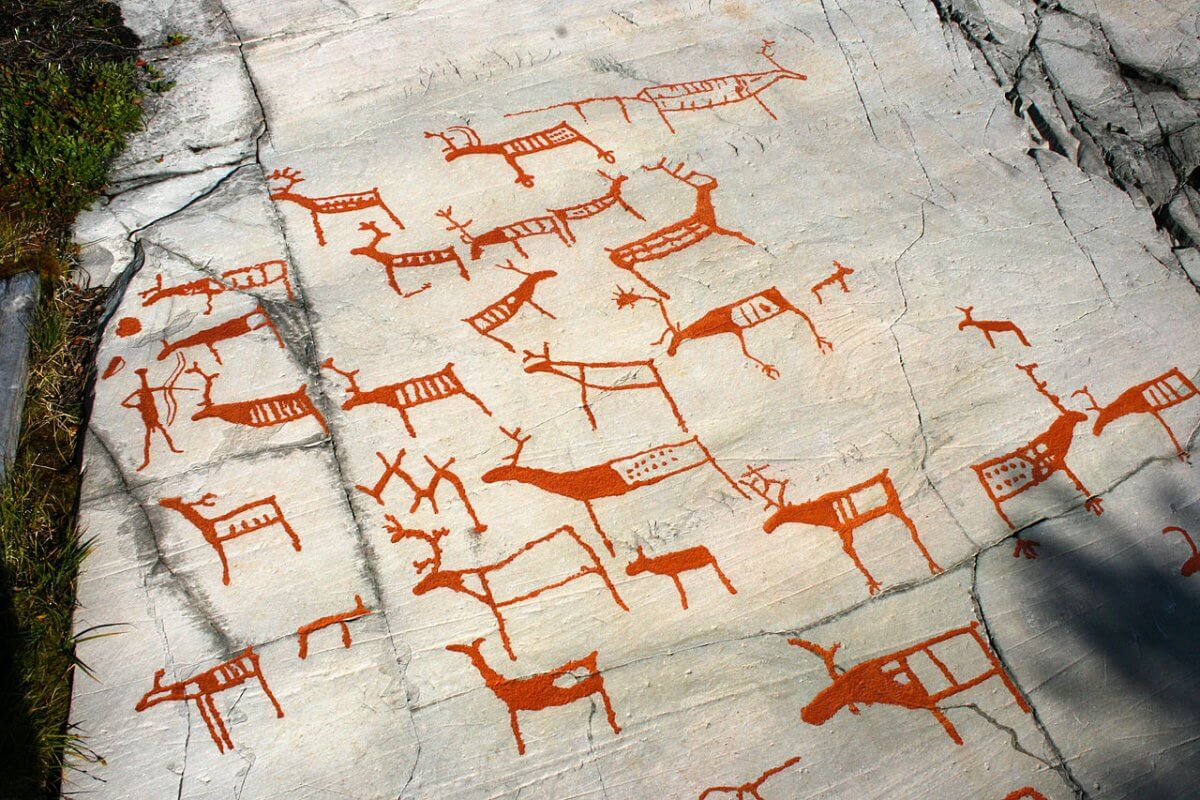

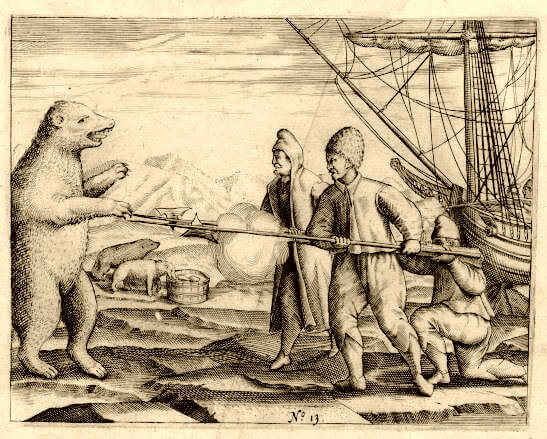

Und schon transzendiere ich wieder von Menschen gemachte Grenzen und gerate nach Budapest. Dort wurde 1914 Felicitas Goodman geboren. Ab 1968 arbeitete die Anthropologin (Menschenkundlerin) an der Denison Universität in Ohio, befasste sich mit vergleichenden Religionswissenschaften an der Denison University/Ohio und machte knapp zehn Jahre später eine überraschende Entdeckung: Die Körperhaltungen, die uns in Form von Abbildungen auf Felswänden, Tontöpfen und meist kleinen, solitären Statuen und Holzschnitten und von Zeichnungen von Forschungsreisenden aus längst vergangener Kulturen überliefert sind, haben rituellen Charakter. Ein Ritual ist einfach nur eine nach Regeln ablaufende Handlung, die kann feierlich oder alltäglich, weltlich oder religiös sein. Das Spezialgebiet von Goodman war das Religiöse in den Kulturen der Welt und sie erforschte „rituelle Körperhaltungen und ekstatische Trance“. Auch das Wort Trance hat etwas mit dem Überschreiten und Hinübergehen (lat. transire) zu tun. Es bezeichnet einen Bewusstseinszustand jenseits des üblichen Wachbewusstseins und Verstandes, der sich durch hochgradige Konzentration und zugleich sehr tiefe Entspannung auszeichnet. Goodman führte die rituellen Haltungen mit Personen aus verschiedenen Kulturkreisen durch und stellte fest, dass die Trance-Erlebnisse, von denen die Menschen berichteten, nicht mit deren Kultur, sondern mit der jeweiligen Haltung zu tun hatten, die in Verbindung mit Klang und Rhythmus, zum Beispiel Trommeln, Bewusstseinswelten eröffnet. Und nun kriegen wir die Kurve zurück in die Arktis: In Goodmans Buch über Trance als Weg zum rituellen Erleben fand ich in den 1990er-Jahren eine Abbildung, die einen Noaidi (nordsamisch), Nåejtie oder Nåejttie (südsamisch), Noajdde (lulesamisch), Nåidd (skoltsamisch), Niojte (tersamisch), Noojd oder Nuojd (kildinsamisch), Nåjjde (pitesamisch) zeigt, einen Mittler, Heiler, spirituellen und rituellen Spezialisten, Seelsorger, der für jemanden, der mit einer umgedrehten Trommel auf dem Rücken vor ihm liegt, trommelt.

Abbildung mit zwei magischen Instrumenten, mit denen die Beteiligten sich und andere in Trance versetzen, aus dem 1992 erschienenen Buch TRANCE der uralte Weg zum religiösen Erleben von Felicitas D. Goodman

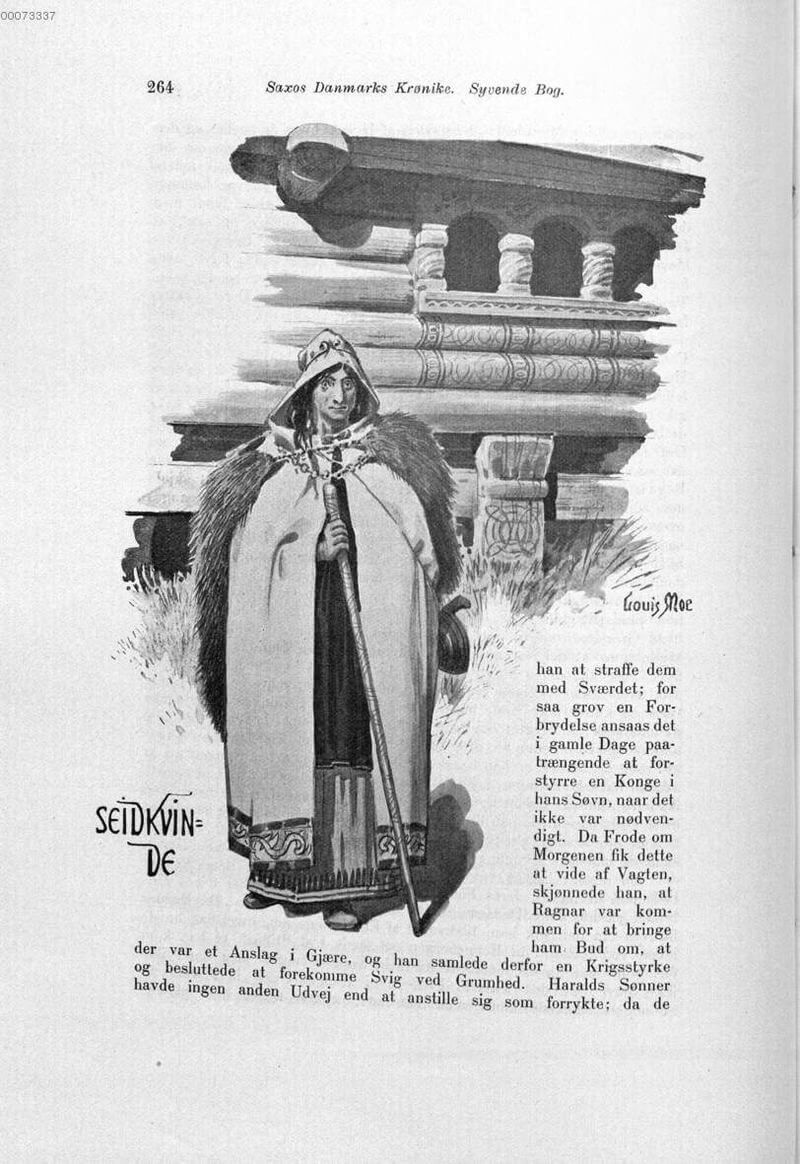

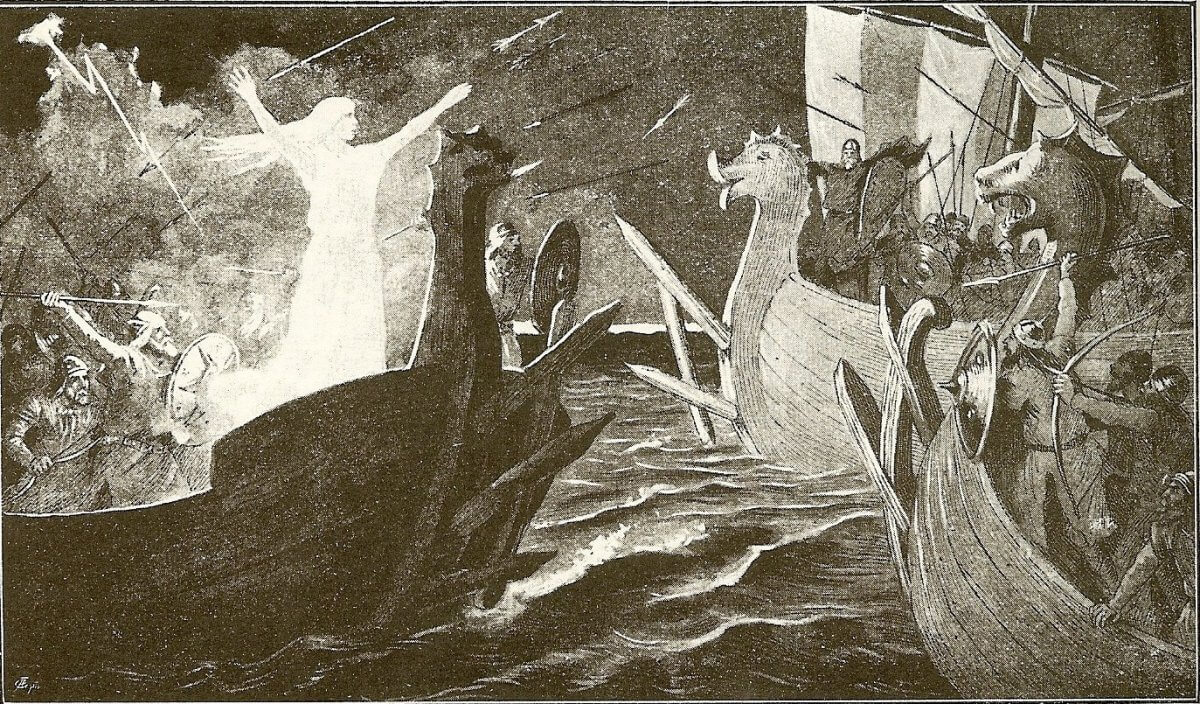

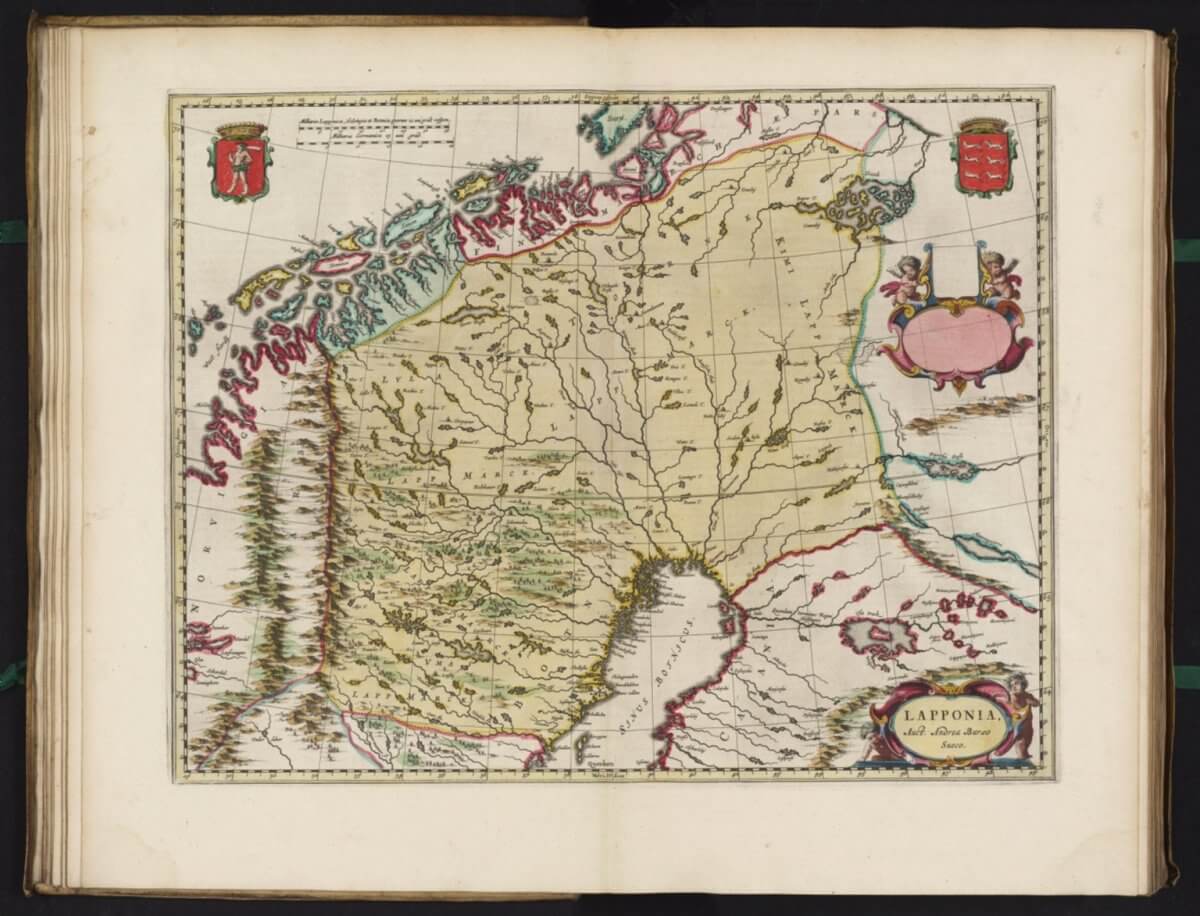

Heute weiß ich, dass es sich um einen Holzschnitt von Johannes Scheffer handelt. Dieser 1621 in Straßburg geborene Mensch muss eine Art Universalgenie gewesen sein, gelehrt in diversen Fächern, fähig solche eindrucksvollen Grafiken anzufertigen. Königin Christina von Schweden holte ihn an die Universität Uppsala, wo er unter vielem anderen auch „Lapponia“ verfasste, eine der ersten und wichtigsten Beschreibung der samischen Völker. Die Mehrzahl stimmt. Es handelt sich bei den Sámi nicht um eine homogene Kultur, die zehn Dialekte und auch Kulturgegenstände aus den verschiedenen Regionen von Sápmi unterscheiden sich deutlich voneinander, wie Nana Nauwald im Praxisbuch „Ekstatische Trance – Rituelle Körperhaltungen“ einleitend zu ihrem Nordeuropa-Kapitel schreibt. Heute würden noch etwa siebzig Trommeln in den Sammlungen von europäischen Museen existieren, schreibt Nauwald. „Ihre teilweise reichhaltigen Bemalungen künden als einzige authentische Quellen von den geistigen Welten dieses Volkes.“ Es habe Trommeln für die Trance im Heilritual gegeben, Trommeln für die Wahrsagung, Trommeln für die Reise in die obere Welt und solche für die Reise in die untere Welt. Diese Welten sind keine materiellen Orte, es sind Anderswelten, energetische Räume.

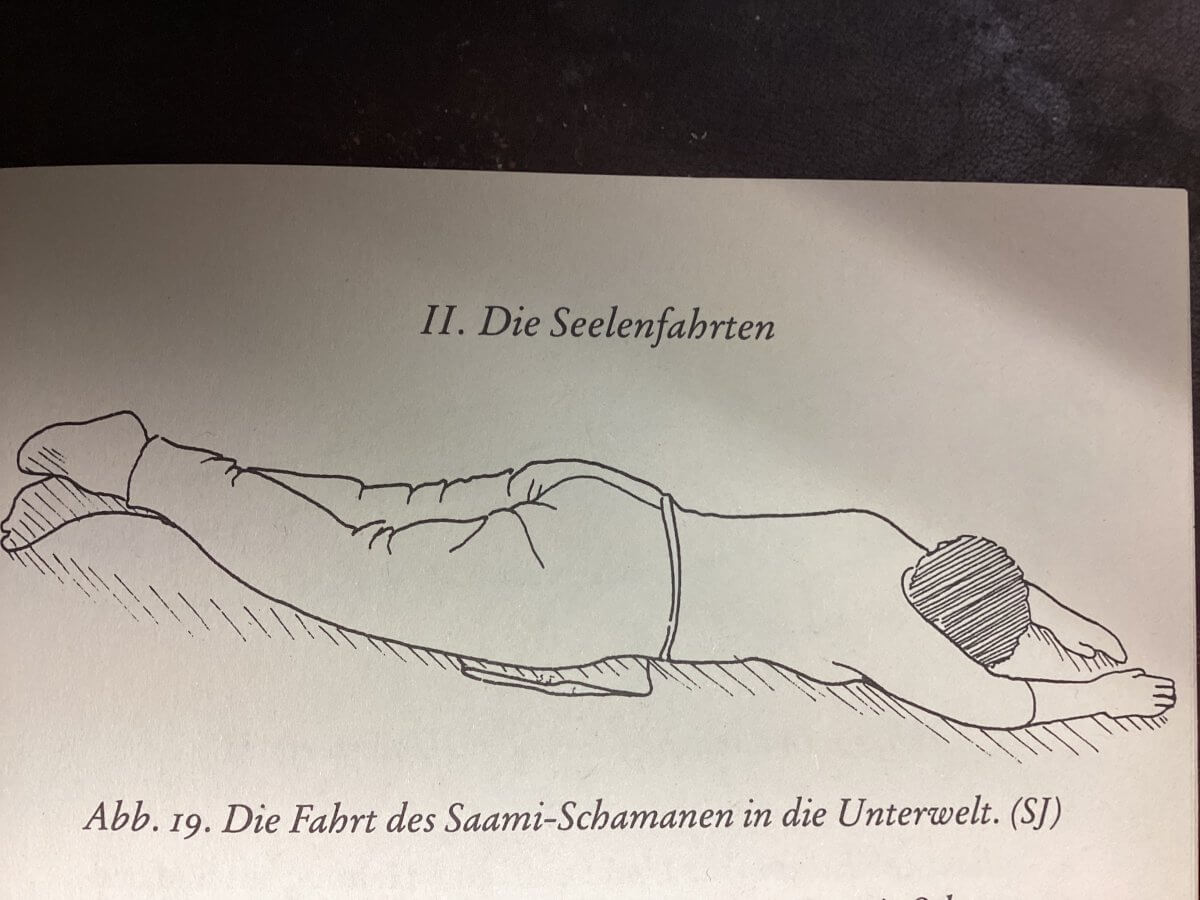

„Die Haltung ist von der Zeichnung eines deutschen Reisenden aus dem siebzehnten Jahrhundert bekannt … Man legt sich auf eine Unterlage flach auf den Bauch, mit ausgestreckten Armen, wobei die rechte Hand etwas weiter nach vorn gestreckt ist als die linke Die Beine sind in Knöchelhöhe gekreuzt, und das rechte Bein liegt über dem linken. Das Gesicht ist nach rechts gedreht.“ Aus dem 1992 erschienen Buch TRANCE der uralte Weg zum religiösen Erleben von Felicitas D. Goodman

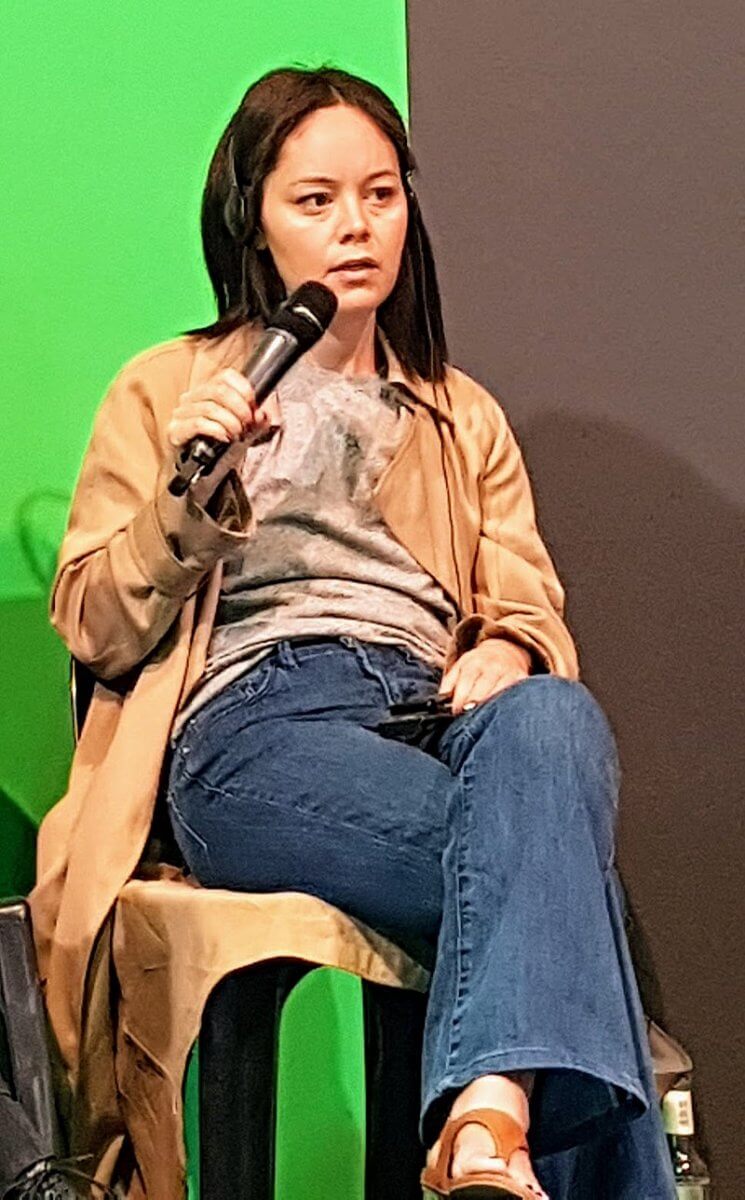

Von der Rückkehr des materiellen samischen Kulturerbes ins Siida Sámi Museum im finnischen Inari (https://siida.fi/en/the-sami-museum) handelt ein unglaublich eindrucksvoller Dokumentarfilm, der im November 2023 auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck lief: Máhccan – Kotiinpaluu/Homecoming von Suvi West und Anssi Kömi. Es gehe darum, die Gegenstände und ihre ursprünglichen Besitzer*innen zu respektieren, sagt West. In ihrem autobiografischen Dokumentarfilm geht es auch ums Durchbrechen von Tabus und Stigmata. Kaum jemand habe gewagt, über diese Dinge laut zu sprechen. Es gehe ihr auch um „the impact of christianity“, die Ein- und Auswirkungen des Christentums. Die Christen hätten diejenigen angeklagt oder getötet, die die Trommeln spielten.

Auch in Lübeck befinden sich Artefakte aus Sápmi. Davon handelte ein Gespräch im Rahmen der Nordischen Filmtage, am 3. November 2023. Das Gespräch zum Film Máhccan – Kotiinpaluu/Homecoming – die auf den Nordischen Filmtagen gezeigte Dokumentation thematisiert die Rückführung von Kulturgütern der Sámi aus verschiedenen Museen in ihre Heimatregion im Norden Skandinaviens – führten die Regisseurin dieses Films und Dr. Lars Frühsorge, der Leiter der Völkerkundesammlung der Hansestadt Lübeck, die über rund 100 samische Objekte verfügt, die zum Teil schon vor mehr als 300 Jahren dorthin gelangten. Und es erschien mit Hilfe des Publikums eine schöne Lösung: Lübeck übergibt dem Siida Sámi Museum im finnischen Inari (https://siida.fi/en/the-sami-museum) die Gegenstände, so dass die Gemeinschaft der Sámi deren Eigentümerin wird. Und dann in großem Stil, nach Erforschung, Sichtung etc., Objekte verleihen kann, in alle Welt.

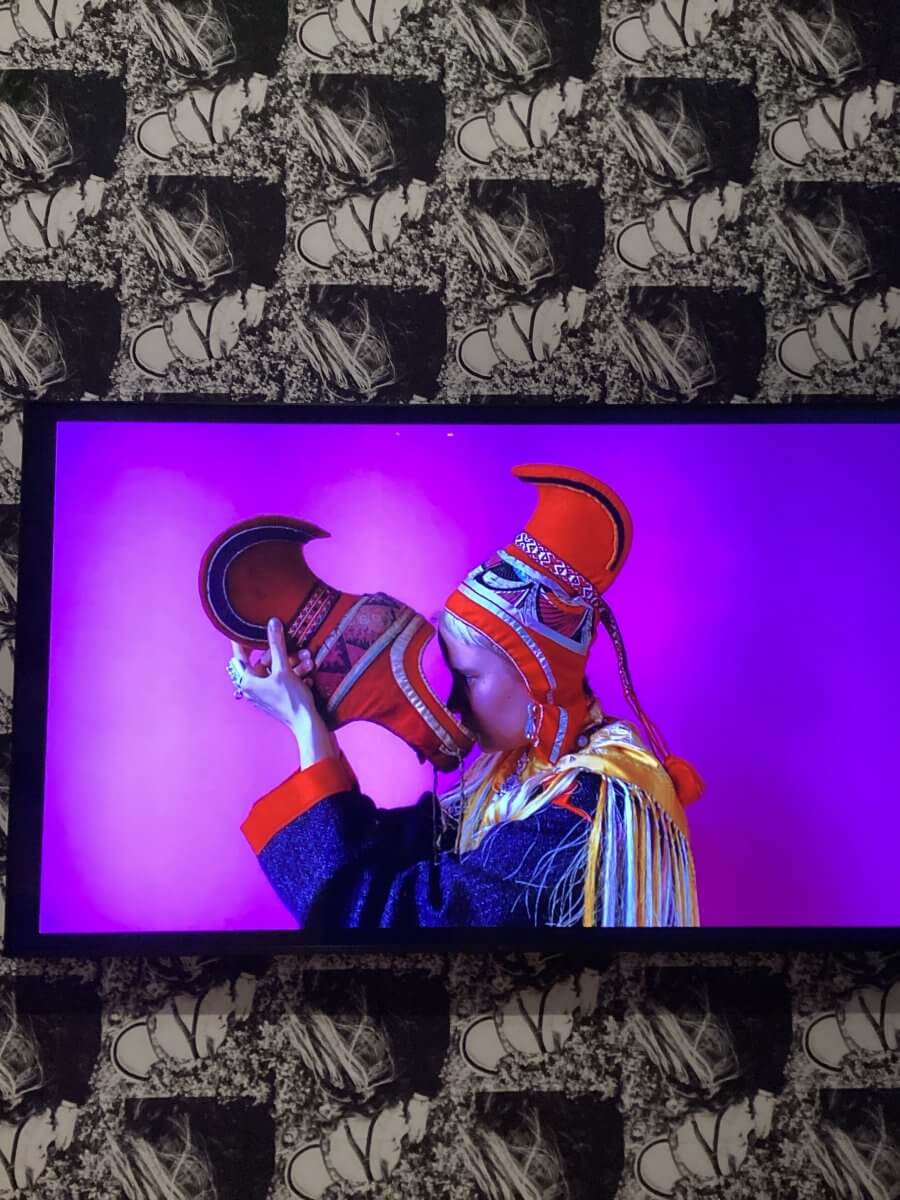

Máhccan – Kotiinpaluu/Homecoming von Suvi West, 65. Nordische Filmtage, ausgepackt wird hier eine Hornmütze Ládjogahpir (Ladjo)

In der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg ( markk-hamburg.de ) sind die roten Ládjogahpir unter anderem auf einer Stickerei von Britta Marakatt-Labba zu entdecken.

Auch in Hamburg befinden sich Artefakte aus Sápmi. In den 1910er-Jahren umfasste der Bestand dort, im 1871 gegründeten Culturgeschichtlichen Museum (später Völkerkundemuseum), wie das MARKK (MUSEUM AM ROTHENBAUM Kulturen und Künste der Welt) zuvor hieß, 60 Objekte. Heute besitzt das Museum mit 1300 Einträgen einen der umfangreichsten Bestände von Sámi-Artefakten in der BRD. Dazu beigetragen hat, wie in der MARKK-Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte zu lernen ist, das koloniale Machtgefälle. Das nutzte Ludwig Kohl-Larsen (ab 1931 überzeugter Nationalsozialist), wie das MARKK berichtet, zum eigenen Vorteil aus. Der deutsche Arzt, Paläontologe und Forschungsreisende war mit einer Norwegerin verheiratet; bis 1925 als Bezirksarzt im norwegischen Teil von Sápmi, dem Siedlungs- und Kulturraum der Sámi tätig, die damals wirtschaftlich und politisch stark benachteiligt waren, und erwarb kostengünstig deren Erzeugnisse.

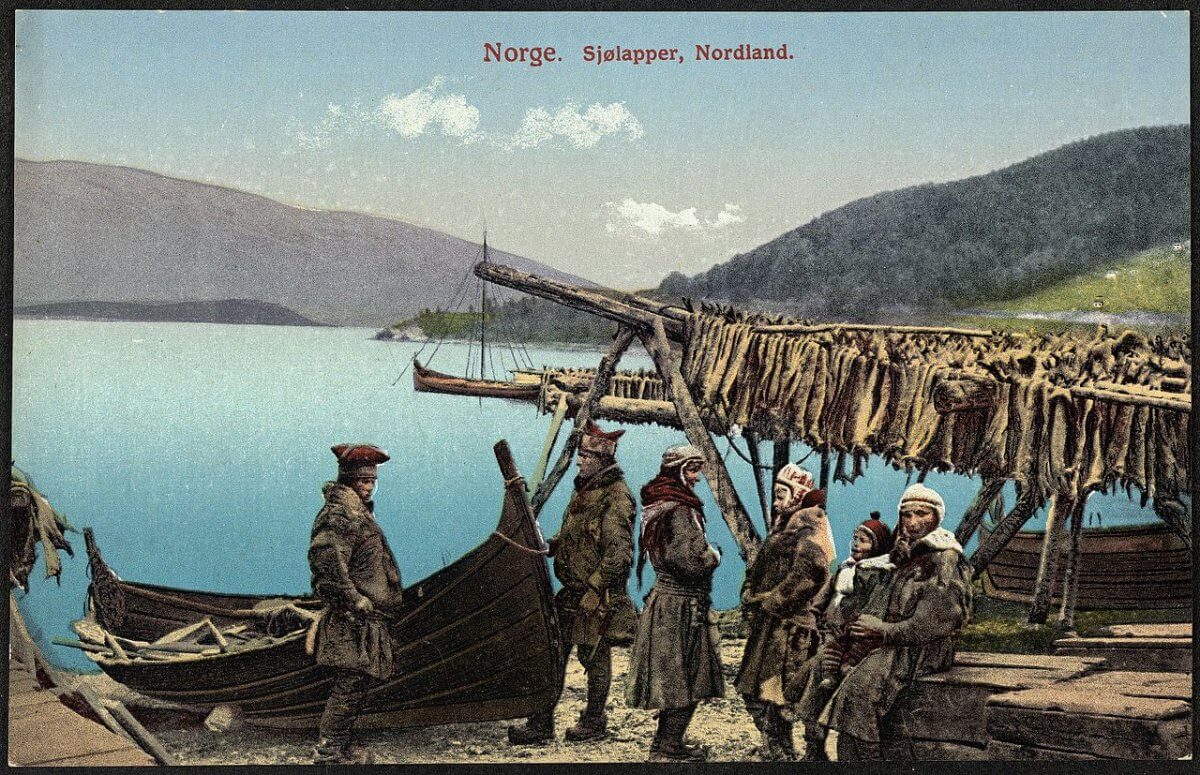

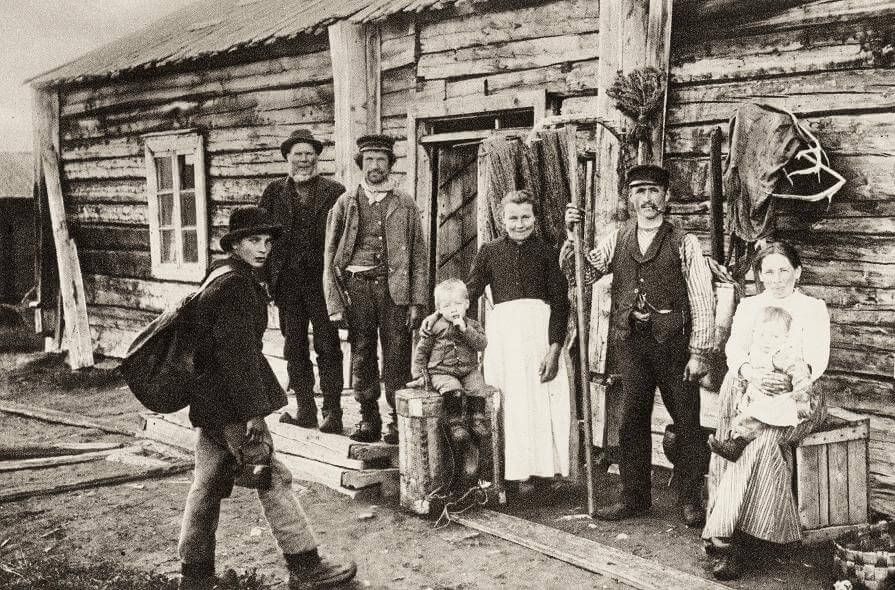

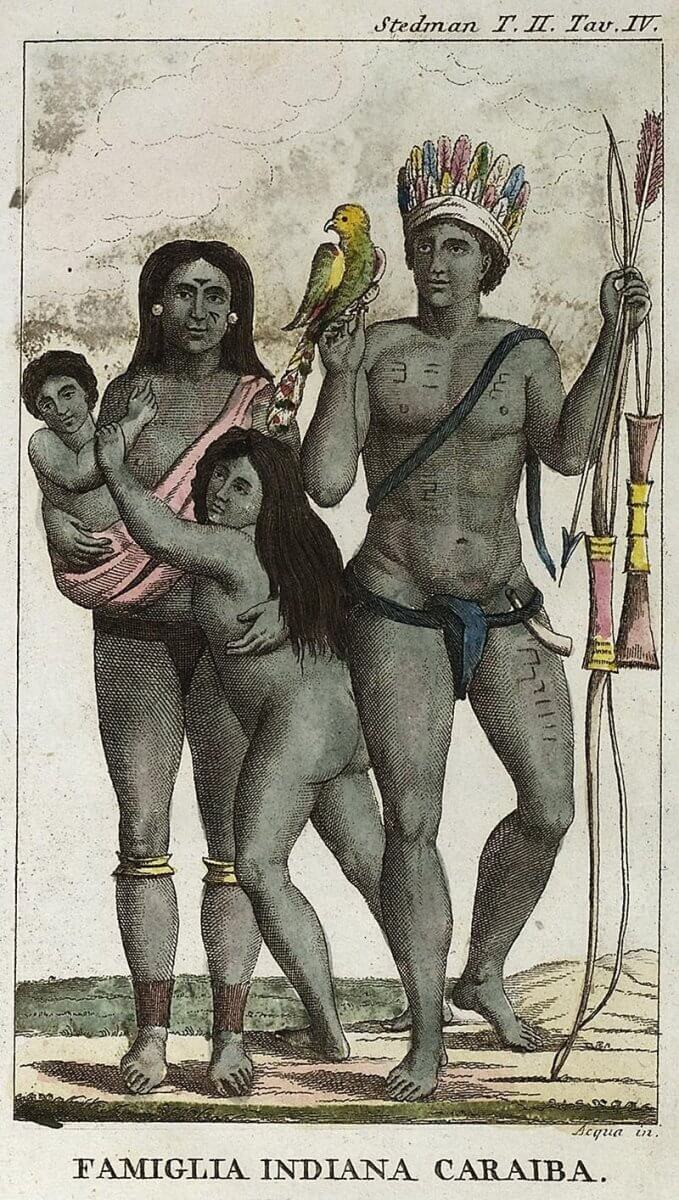

Der nordische Kolonialismus begann mit der Christianisierung und Kolonialisierung der samischen Bevölkerung, der Unterdrückung ihrer Traditionen, wie die des Joik-Gesanges, und ihrer Symbole, wie denen auf den Trommeln, um 1600. Es folgte ab 1850 die sogenannte Norwegisierung der Sámi durch Unterdrückung ihrer Sprache, ihrer Kultur und ihres Wissens. Und bald darauf kam es zu menschenverachtenden Besichtigungen: „Mein Vater erzählte mir oft Geschichten über seinen Großvater, der einst in einem Zoo ausgestellt war. Es gab nicht viele Belege: nur obskure Geschichten über das Leben in einem Zoo und ein Foto an der wand, das eine seltsam aussehende Landschaft im Hintergrund hatte. Die Großeltern meines Vaters, Simoni und Ella-Stiina Laakso, sind auf dem Foto zu sehen, zusammen mit ihrem jüngsten Sohn Verkok, meinem Großonkel. Später fand ich heraus, dass das Foto in einem Zoo in Deutschland aufgenommen wurde und die Fjälls (Berge) bemalte Leinwände waren.“ Dieses Zitat lese ich in der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg .

Suvi West hat sich für ihren Dokumentarfilm Máhccan (Homecoming), der auf den 65. Nordischen Filmtagen gezeigt wurde, zum Berliner Zoo aufgemacht, wo Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts Hunderte von Berliner*innen zeigen, die Sámi bestaunen.

„Human Zoo“ heißt ein Stück des Sámi Našunal Teáhter, des samischen Nationaltheaters, zum Thema nordische Kolonialisierung. Es zeigt die bis weit ins 19. Jahrhundert andauernde Phase extremer Übergriffe: Angehörige der Sámi gingen in traditioneller Bekleidung mit lavvo (Jurte) und Rentieren auf Europa- und USA-Tournee. Sie wurden unter anderem in Zoos ausgestellt.

Die Einschränkung der Fischereirechte der Sámi in Norwegen und die Bedrohung ihrer Landrechte und Lebensgrundlagen durch Bauprojekte wirkt sich bis heute aus. Filmemacherin West sagt, die Situation sei schlimmer als zuvor und durch eine hohe Selbstmordrate gekennzeichnet.

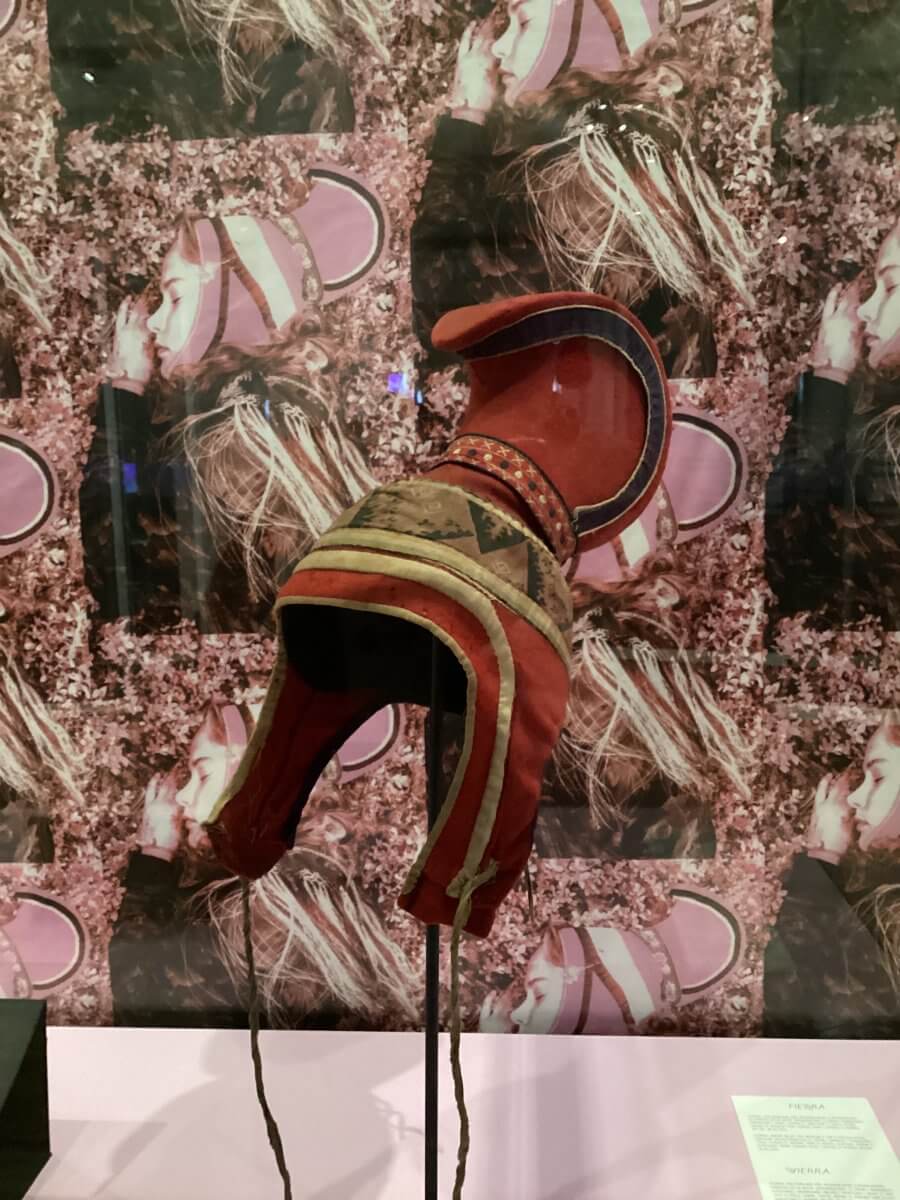

Es sei Zeit für einen längst überfälligen Perspektivwechsel auf Geschichte und Gegenwart der Sámi, schreiben die Ausstellungsmacher des MARKK in ihrer Einladung zu Das Land spricht. Sámi Horizonte. Und samische Frauen setzen sich derweil schon mal den Hut auf, wie in dieser Ausstellung zu bewundern ist. Beteiligt an der künstlerischen Rematriation der Ládjogahpir (der samischen Frauenhauben) ist die Künstlerin Outi Pieski.

Outi Pieski: Máhccat eatni lusa I/Return to Máttaráhkká I, die Rückkehr zur Vormutter

Zur Máttaráhku Ládjogahpir, der Hornmütze der Vormutter, schreibt Eva-Kristiina Harlin, die an der Universität Oulu in Finnland die Politik der Rückgabe des materiellen Kulturerbes der Sámi erforscht, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts die samischen Frauen in der heute in Nordnorwegen und Finnland gelegenen Region der Sámi die Ládjogahpir trugen, „eine elegante, einer Krone ähnliche Kopfbedeckung. Das hoch hervorstehende Holzstück am Hinterkopf, Fierra genannt, verlieh der Mütze ein markantes Aussehen. In der Gesellschaft der Samen ist eine überzeugende Erzählung oder volkstümliche Überlieferung bekannt, nach der die laestadianischen Geistlichen das Tragen dieser Mütze mit der Begründung verboten haben, dass der Teufel deren hölzerne Ausbuchtung bewohnt.“

Ládjogahpir, samische Hornmützen, in der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg

Im 17. Jahrhundert wurde während der Zwangschristianisierung der Sámi seitens der Kirche die Kopfbedeckung Ládjogahpir als „Teufelshorn“ verboten. Die Erweckungsbewegung der lutherischen Kirchen in Norwegen, Schweden und Finnland, die auf den schwedischen lutherischen Pfarrer und Botaniker Lars Levi Laestadius zurückgeht, der unter anderem bei den Sámi wirkte, legte im 19. Jahrhundert nach und prangerte die Kopfbedeckungen als „Satanszeichen“ an.

„Die Priester sammelten die Mützen ein, die ebenso wie die heiligen Trommeln verbrannt werden mussten“, schreibt Harlin. „Es sollte nichts von der früheren Weltordnung übrig bleiben. Mit dem Ende der Herstellung und Nutzung der Mütze verschwanden auch die damit verbundenen überlieferten Kenntnisse und Bedeutungen.“ Heute seien noch 58 dieser Mützen in Museumssammlungen erhalten, jedoch nur wenige in Sápmi, dem Kulturraum und Siedlungsgebiet der Samen.

Dieses Schultertuch mit Fransen (liidni) der Künstlerin Anniina Turunen erwarb das MARKK 2023. MII LEAT AIN DÁS bedeutet: Wir sind noch da.

Outi Pieskis Malereien und Installationen handeln von der arktischen Region und der gegenseitigen Abhängigkeit von Natur und Kultur. Pieski kombiniert Duodji, die Handwerks- und Kunsthandwerkstradition der Sámi, die Herstellung von Kleidung, Küchenutensilien, Werkzeugen und Dekorationsgegenständen überwiegend aus Naturmaterialien umfasst, mit diversen Praktiken der Gegenwartskunst und trägt den Diskurs übers samische Urvolk ins Transnationale.

Auch Liidni, die Schultertücher, sind bedeutsamer Teil von Duodji, des traditionellen samischen Handwerks und Kunsthandwerks, und sagen: „Wir sind noch da“. So steht es in der Ausstellung Das Land spricht. Sámi Horizonte im MARKK in Hamburg ( markk-hamburg.de ) zu lesen. Und auch, dass zarte Tücher wie ein Panzer fungieren können: Über das von ihr angefertigte Tuch, das das MARKK 2023 erwarb, schreibt Anniina Turunen: „Dieses Seidentuch mit Fransen ist wie eine Rüstung auf unseren Schultern und beschützt uns, während wir unseren gákti (gákti ist das nordsamische Wort für die traditionelle samische Tracht) tragen. Es sagt uns, dass wir noch da sind.“

Legendärer Lausejunge oder Letzter Frühling

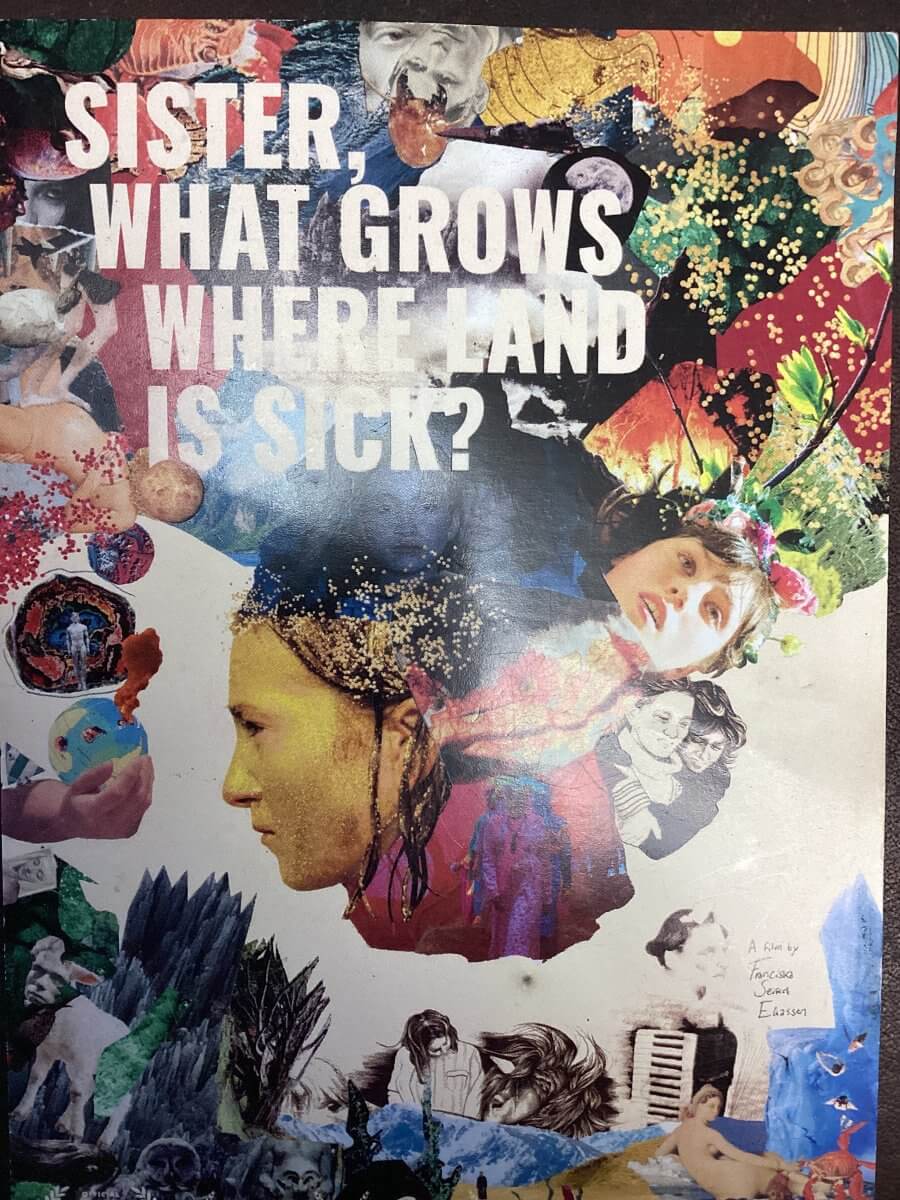

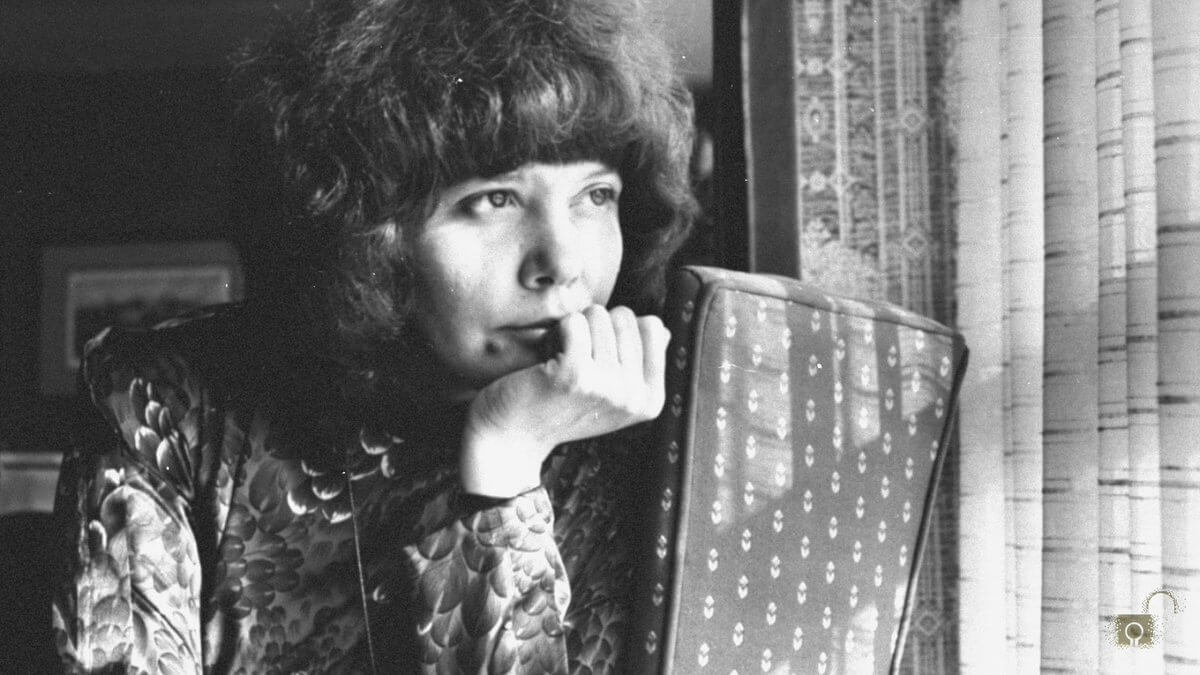

Mein Antrag auf ein Stipendium fürs Studium in Nordnorwegen wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst abgelehnt. Ich war damals total beleidigt und verdrängte Tromsø. Ziemlich lange. Im November 2022 sah ich bei den Nordischen Filmtagen Den siste våren /Sister what grows, when Land is sick? das Debut von Franciska Eliassen und wir verwickelten uns in mehrstündige Gespräche. Zum Glück! Sie lud mich ein zum tiff, dem Tromsø International Film Festival.

Franciska Eliassen. Ihr Debut-Film Den siste våren /Sister what grows, when Land is sick? lief 2022 auf den Nordischen Filmtagen.

Und so fahre ich nun durch Schweden und vorm Fenster reißen Seen und Feuchtgebiete nicht ab. Auf kleine Birken folgen trockenere Gegenden mit hohen Kiefern im Åsnens nationalpark. Eigentlich wollten die Schwed*innen 1918 in der historischen Provinz Småland die typische Wald- und Wiesenlandschaft unter Schutz stellen, aber ihr Nationalpark Åsnen besteht zu 75 Prozent aus Seen. Und ich freue mich auf der ganzen Reise, immer wenn Licht über der Landschaft ist, dass es soviel Gelände gibt, das sich nicht überbauen lässt. Das sind doch wahre Ressourcen, das lässt doch hoffen.

Im JÖNKÖPINGS LÄN wird’s hügelig, hier liegen Schneereste. Nässjö hat ein bisschen Jugendstil und wird ganz anders ausgesprochen, als eine denkt, „Necho“ sagt der Schaffner. Und es liegt an der Bahnstrecke nach Oskarshamn, wie Michels Wohnort Lönneberga. Ganz in der Nähe ist seine Erfinderin Astrid Lindgren aufgewachsen … mehr Schnee und zum letzten Mal für zehn Tage um 15:30 letzte Helligkeit …

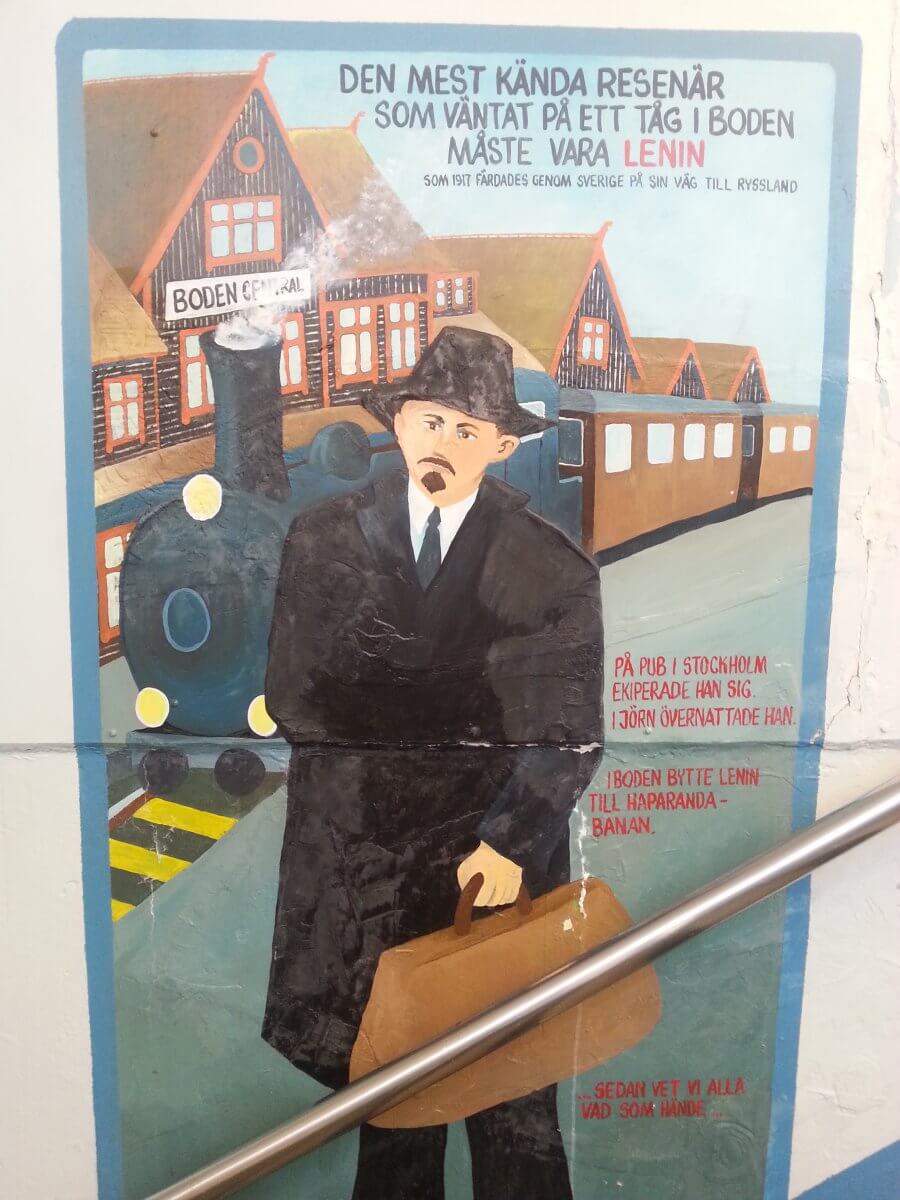

stehenbleibe Sonntag, den 15. – 06:00 – Boden –

das liegt gar nicht weit von der Ostsee in der überwiegend von Samen bewohnten Region NORRBOTTENS LÄN und heißt auf samisch Suttes. Das Bahnhofsgebäude, wie die Stabkirchen ausschließlich aus senkrechtstehenden Holzteilen errichtet, verweist mit den Drachenköpfen in Zeiten vorm Christentum. Hier werden wir Insassen des Nattoget Norrland, des Nachtzuges, der seit 1936 – nur mit einer pandemischen Unterbrechung – täglich von Stockholm in Richtung Arktis fährt, von der Ansage geweckt, dass leider ein Güterzug vor uns einen Elch überrollt habe und nun das Gleis geräumt werden müsse.

Der bekannteste Reisende, der in Boden gewartet hat, auf dem Weg nach Russland, war Lenin.

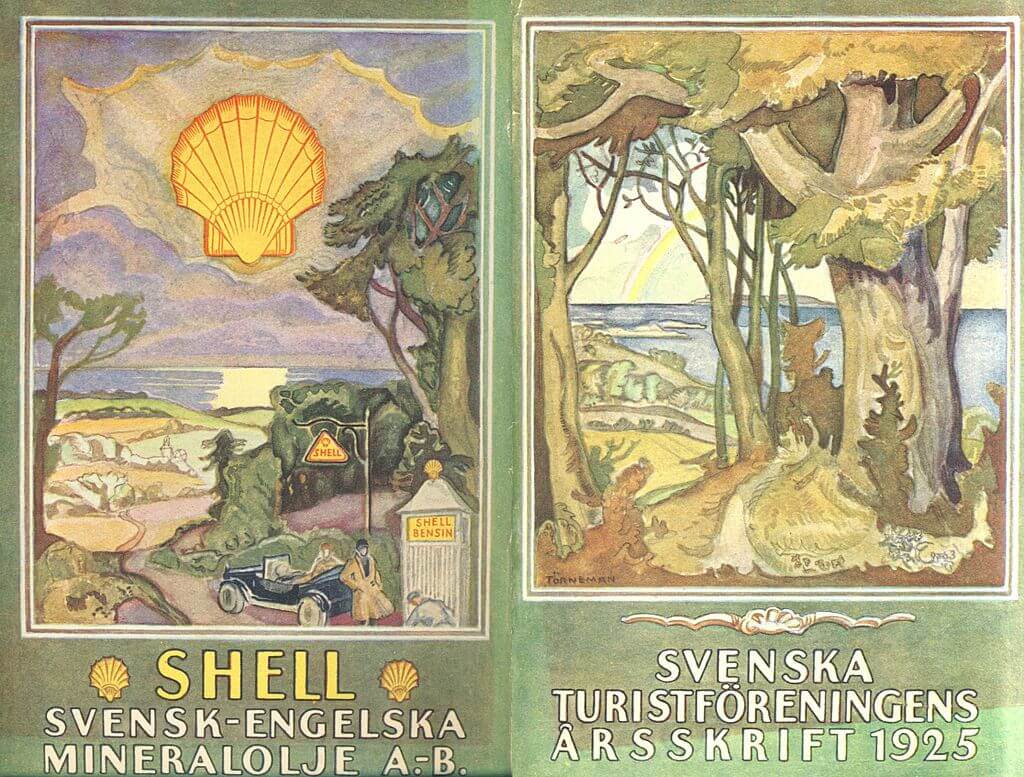

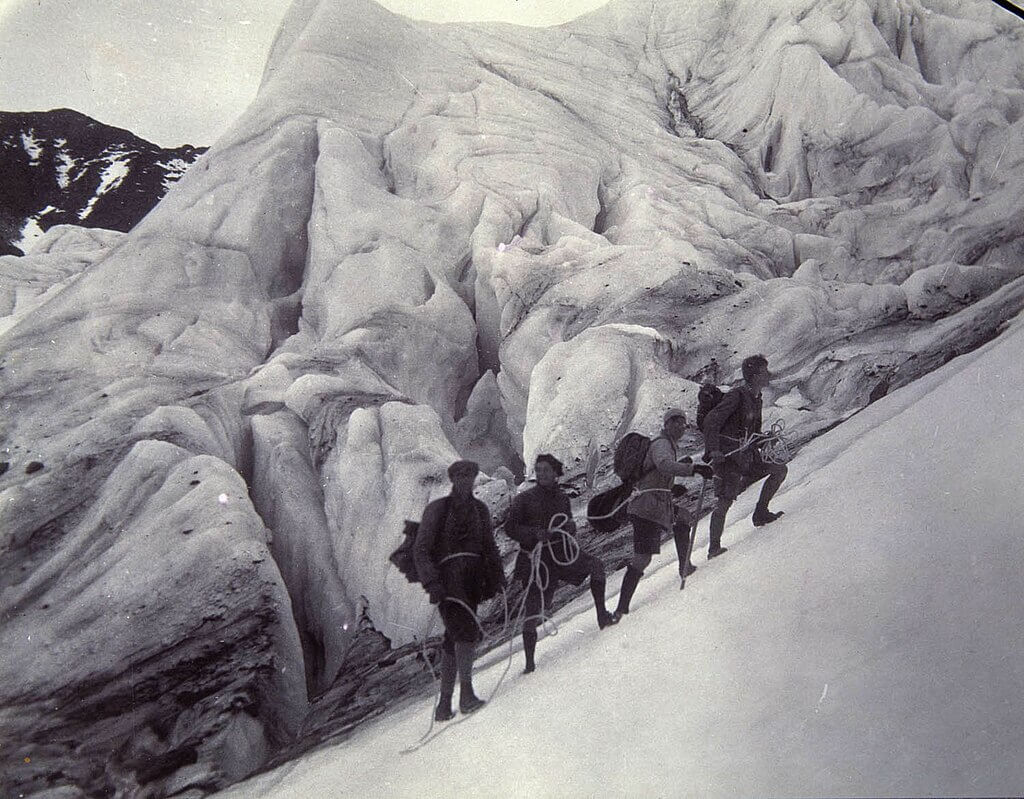

Öffne die Zugtür – und steige nicht aus. Mich schreckt nicht die verschneite, menschenleere Gegend, im Gegenteil, aber mir stecken die Warnungen der Schaffner*innen der Transsibirischen Eisenbahn in den Gliedern. Sie ließen uns nur selten aus dem Zug und warnten, der würde gnadenlos weiterfahren, wenn wir nicht rechtzeitig zurück kämen. Christian, 33 Jahre, Unternehmensberater aus Zürich, hat keine Bedenken. Kaum steht er auf dem Bahnsteig, ertönt der Pfiff. Christian schafft den Wiedereinstieg und lädt mich zum Frühstück ins Abteil ein. Annegret, Friedrich, Georg und er sind auf dem Weg zu ihrer jährlichen Winterwanderung. In diesem Jahr wollen sie von Nikaaluokta nach Abisko laufen. Sie wandern durch Sápmi, dessen Landschaft oberhalb der Baumgrenze – auf norwegisch Fjell, auf schwedisch Fjäll genannt, wo im 19. Jahrhundert die oben genannten Grenzen gezogen und der von Studenten aus Uppsala (!siehe unten) gegründete Wanderverein Svenska Turistföreningen zur Erkundung der von ihnen Lappland genannten, heute historischen, Landschaft den Kungsleden markieren. Auf diesem mit Hütten versehenen Königspfad wollen Christian und seine Freunde 15 Kilometer pro Tag zurücklegen. Vorerst teilen wir, was wir dabei haben, kann Rettich, Landjäger und Graubrot beisteuern.

Die 1925er Jahresschrift der schwedischen Touristenvereinigung (STF) hat Axel Törneman ausgerechnet mit einer Benzinreklame illustriert. Dabei besteht das Riesenverdienst der STF im Markieren eines 450 Kilometer langen Wanderweges durch VÄSTERBOTTENS und NORBOTTENS LÄN bis nach Abisko am See Torneträsk, nahe der schwedisch-norwegischen Grenze (riksgränsen). Dieser Königsweg (kungsleden) ist sogar auf internationalen roadmaps eingezeichnet, aber nicht mit Autos zu befahren.

So war das mit dem Teilen im Nachtzug auch am Vorabend, mit Zacharias, genannt Zacka, aus Uppsala. Ein Student aus Uppsala! Ich grinse, das versteht nur, wer in den 1960ern die Charts verfolgt hat. Kirsti Sparboe, 1946 in Tromsø geboren, sang damals von der folgenreichen Begegnung einer Norwegerin mit einem Schweden „auf der Hütte im Schnee“. Der Schlager „Ein Student aus Uppsala“ blieb 14 Wochen in der deutschen Hitparade.

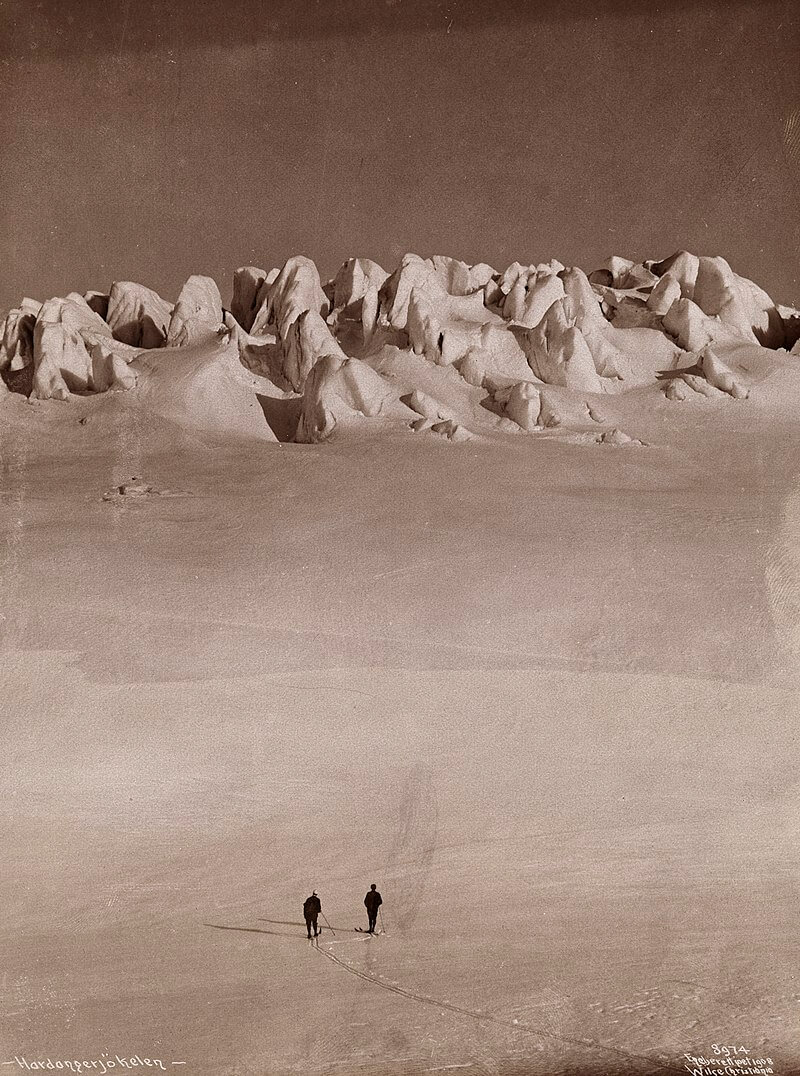

Kirsti Sparboe wurde 1946 in Tromsø geboren. Ihr „Student aus Uppsala“ blieb in meiner vom Rundfunk geprägten Teeniezeit 14 Wochen in der Hitparade. Das gab mir die Gelegenheit, die lyrics unlöschbar auf die innere Festplatte zu speichern: „Meine Freundin rief an, ob ich mitfahren kann, auf die Hütte im Schnee und ich sagte okay.“ Nur ein paar Jahre später sagte ich sofort okay. Und fuhr dann vierzig Jahre lang in der Sonne im März auf die Hütte im Schnee – und verlor mein Herz an die Hardangervidda, aber das ist ein anderer nordischer Schlager.

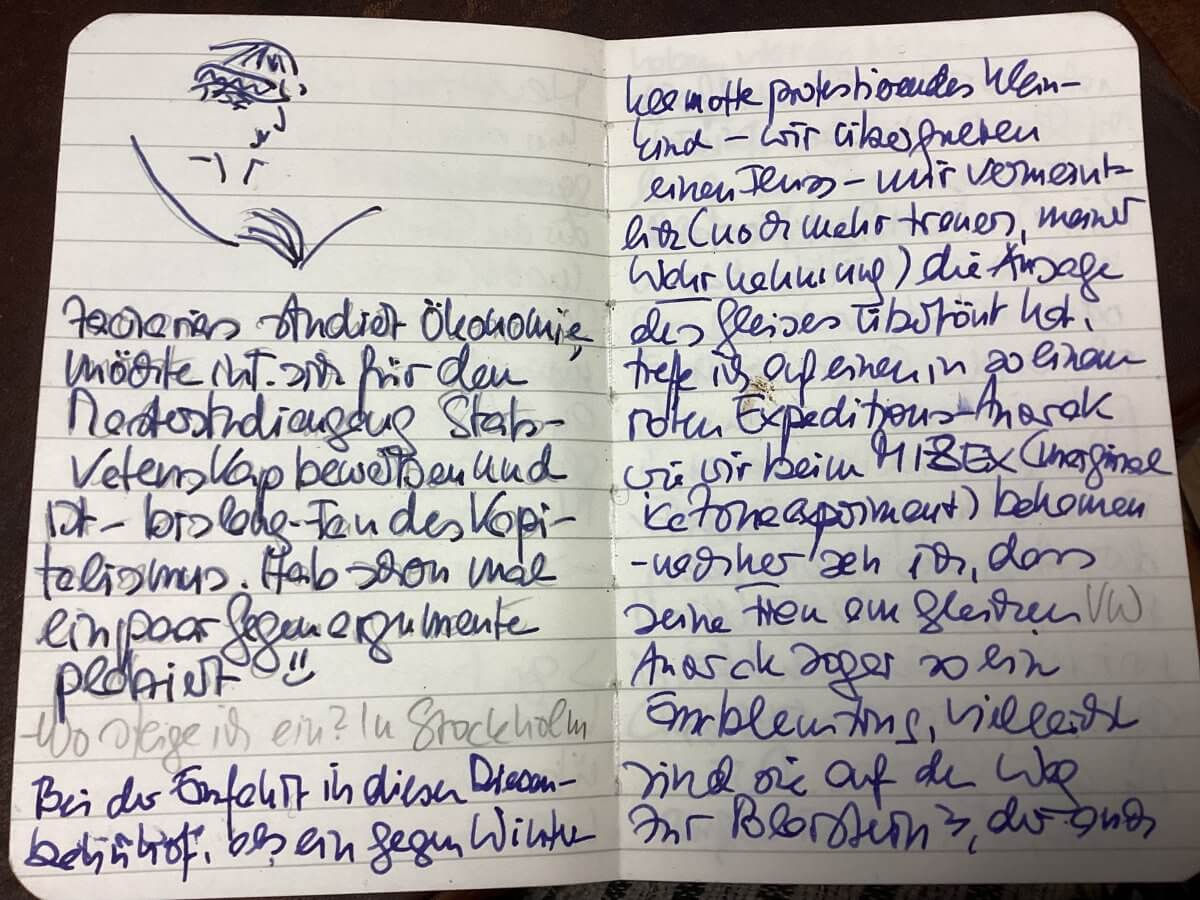

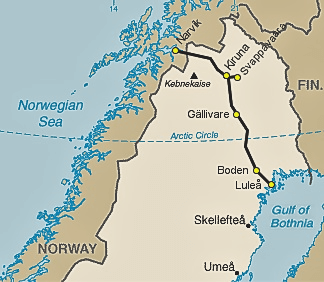

„Next Stop Kiruna“. Hier liegt die Skipiste gleich gegenüber vom Bahnhof und es verlassen uns der schweigsame Abteilgenosse, die vier Winterwanderer und überhaupt die meisten Passagiere. Zacharias liest in einem sehr großen dicken Buch namens Makro-Ekonomi, er will sich in Tromsø für den Masterstudiengang Staatswissenschaften bewerben und bevorzugt den Kapitalismus. Platziere ein paar kleinere und größere Gegenargumente.

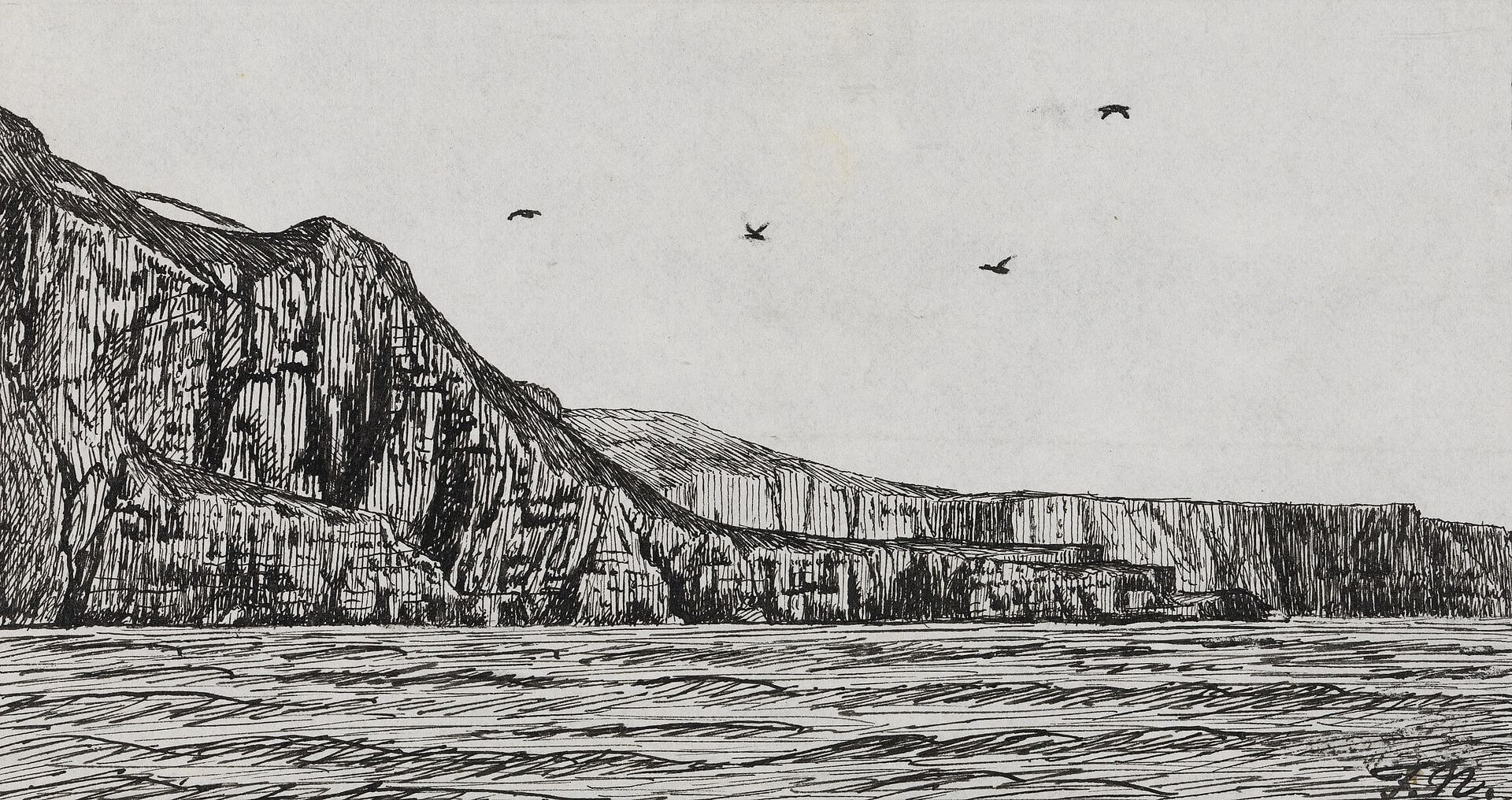

Und futtere im Speisewagen renskav med rorörda lingon och potatismos, das ist Rentier-Ragout mit rohgerührten Preißelbeeren und Kartoffelbrei, während die runden Kuppen des Abisko-Nationalparkes vorbeiziehen, wir einen Nebenfluss des Jukkasjärvi überqueren und durch einen Tunnel fahren. Es ist gerade noch hell gegen 13:00, der Zug hupt in den Kurven, neben den Gleisen geht es steil bergab. Der Himmel im Westen leuchtet. Die Berge zeichnen sich wie ein Scherenschnitt aus weißem Papier vorm blaugrauen Himmel ab. Haben Abisko hinter uns gelassen, hier endet das langgestreckte Gewässer namens TORNETRÄSK, Skandinaviens größter Bergsee, und der Vadvetjokkanationalpark beginnt.

Bahnhof Torneträsk, Von Kabelleger / David Gubler – Eigenes Werk

Der Nattoget Norrland fährt auf einer Anhöhe durch weiße Weiten – und hupt hin und wieder in die unendliche Stille hinein. Wir nähern uns der Grenze, eine ganze Weile schien alles menschenfrei, nun ein paar vereinzelte Hütten. Jetzt hohe Antennen, Scheinwerfer. Wir legen schon mal die wollene Unterwäsche etc. an. Wieder ein Tunnel. Es wird flacher. An der Grenze ein tief verschneiter Campingplatz. Nächster Tunnel. Noch flacher. Eine kleine Siedlung. 14:00, in den Holzhäusern haben sie das Licht noch nicht eingeschaltet. RIKSGRÄNSEN, der Zug ruckelt nach Norwegen, das Abteilfenster eröffnet uns umwerfende Ausblicke. Im letzten Licht dieses Sonntags türmen sich Bergwelten. Zacharias und ich, fast allein in unserem Nachtzug, der nun wieder in die Dunkelheit fährt, fühlen uns angesichts der Zweitausender direkt neben den Gleisen ziemlich klein und unbedeutend und sind uns in von meiner Seite gebrochenen „Skandinavisch“ einig, der junge Wirtschaftswissenschaftler und die alte Biologin, dass es Zeit ist, manches wieder in die richtige Dimension zu rücken, pflanzen ein wenig Zwergen-Feeling in unsere Herzen als Alternative zu menschengemachtem Größenwahn. Und staunen.

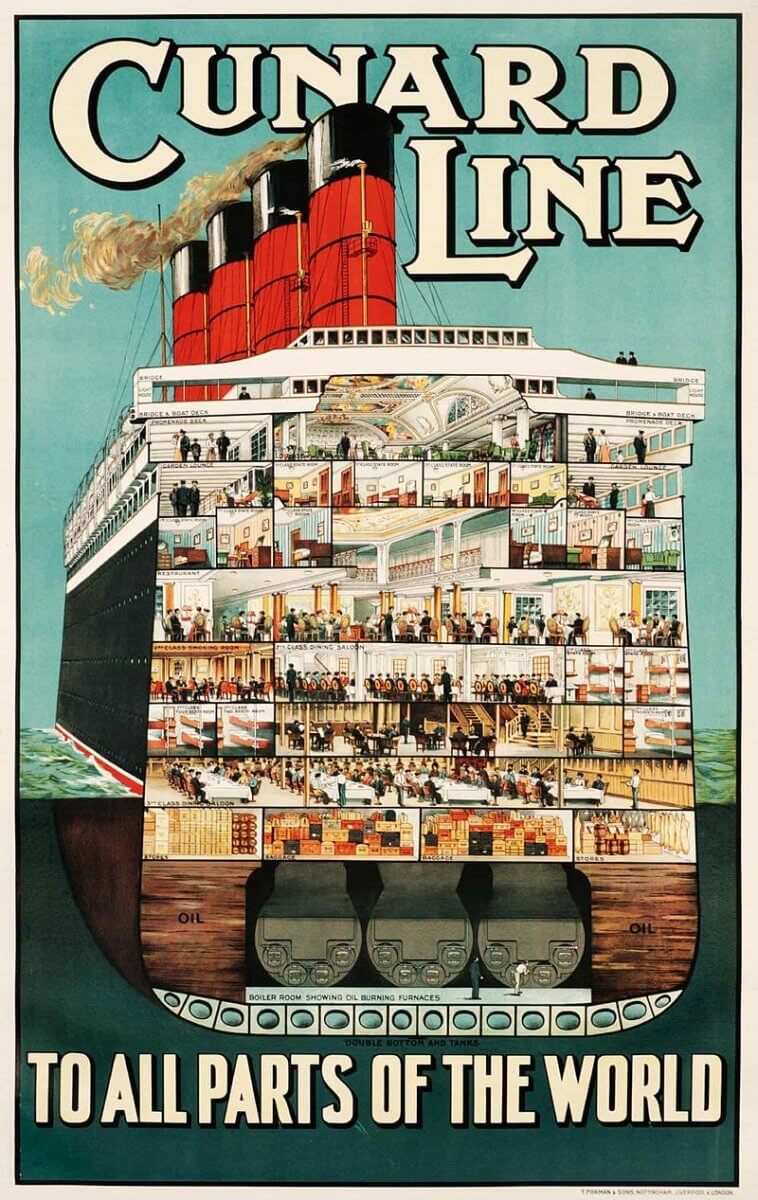

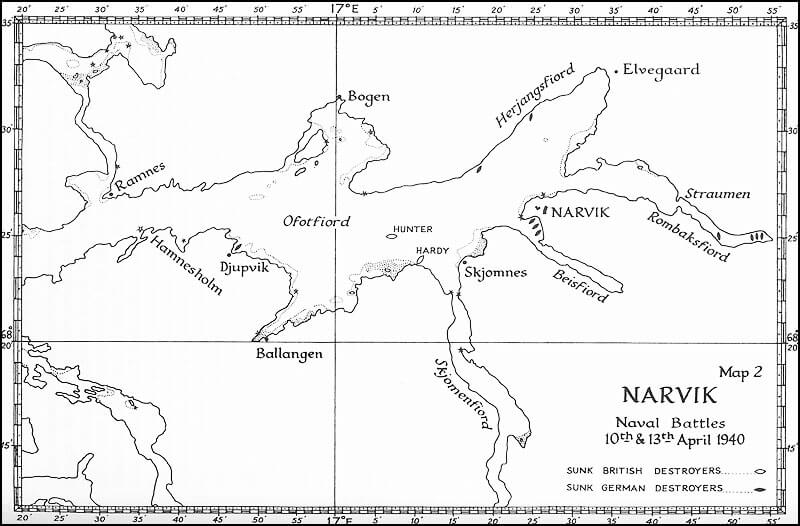

In NARVIK rutsche ich erstmal auf Glatteis aus. In meiner verklärten Erinnerung an mich als kleine Schlittschuhläuferin hatte meine Heimatstadt Hamburg früher durchaus brauchbare Winter, in denen eine ausführlich den Umgang mit Glatteis trainieren konnte, die bleiben aber seit Jahren aus. War einfach aus der Übung. Nix passiert. Der Bus trägt uns durch die Dunkelheit, am Ofortfjord entlang, in dem eine Seeschlacht 1940 Zerstörer versenkte. Parallel zur Küste, die auf der Karte aussieht, als hätte wer aus großer Höhe Teig hinabgeworfen, geht es Richtung Nordosten – verfahren kann eine sich nicht, es gibt nur eine Straße, und die ist, wie in Norwegen landesüblich, perfekt präpariert als Autopiste im Schnee. In Nordkjosbotn muss eine links abbiegen, in Fagernes beglitzert die Lichterkette der „Norwegian-Wood-Siedlung“ einen Abzweiger des Balsfjords, der wiederum in diesem Meeresarmgewirr – mit leicht zusammengekniffenem Auge sieht es auf der Karte aus, als habe eine riesige nordische Loreley riesige Bündel Seetang von den Bergen geschmissen – ein Stück südlich in Romsa (norw. Troms) mündet, einer ehemaligen Provinz von Norwegen, die im Süden an die norwegische Provinz Nordland, im Norden an die ebenfalls ehemalige Provinz Finnmárku (deutsch Feld der Samen, norw. Finnmark) grenzt.

eintauche Samstag, den 15. – 22:30 – Romssasuolu (Tromsøya) –

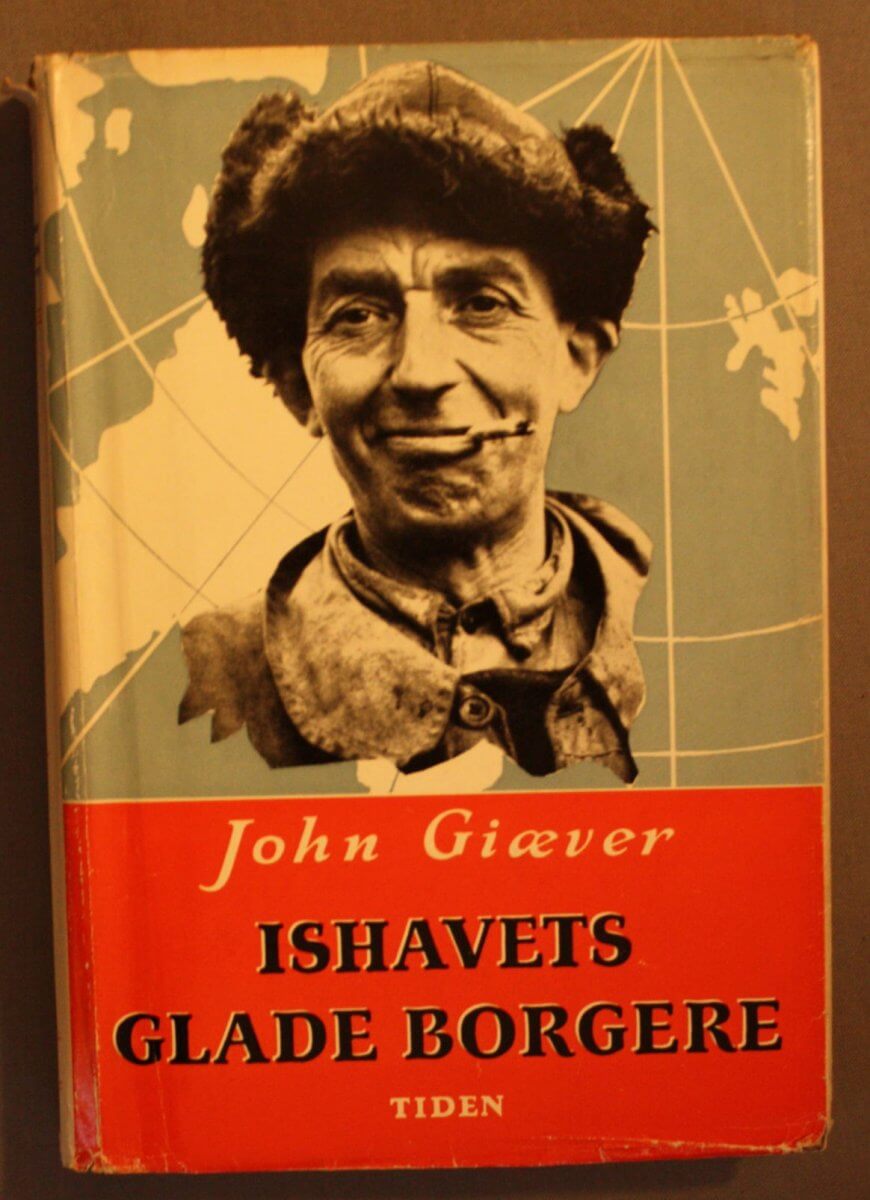

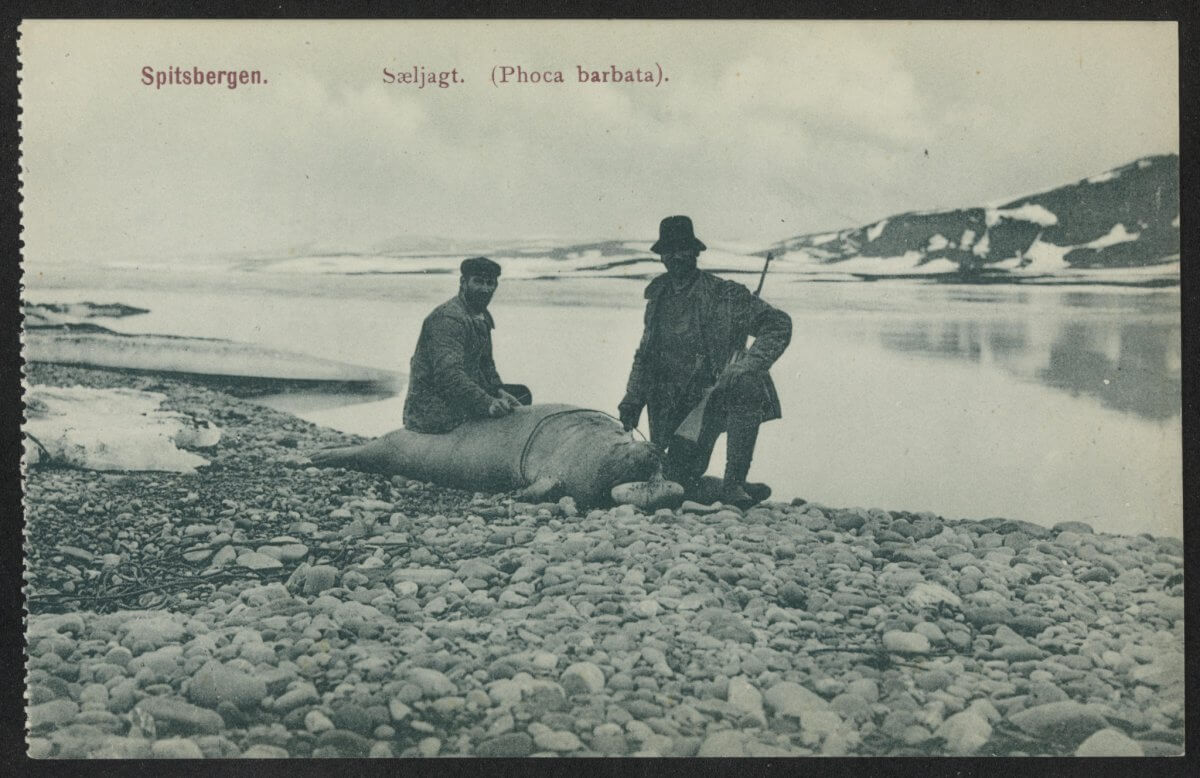

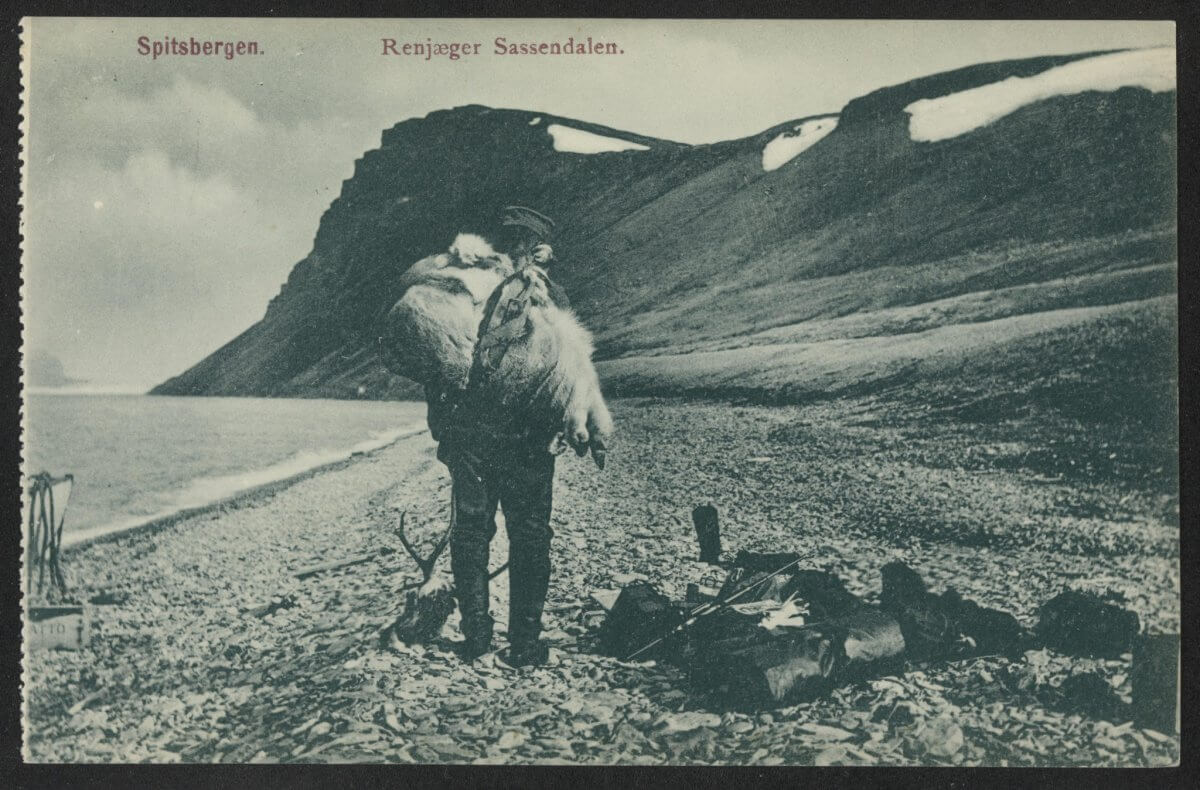

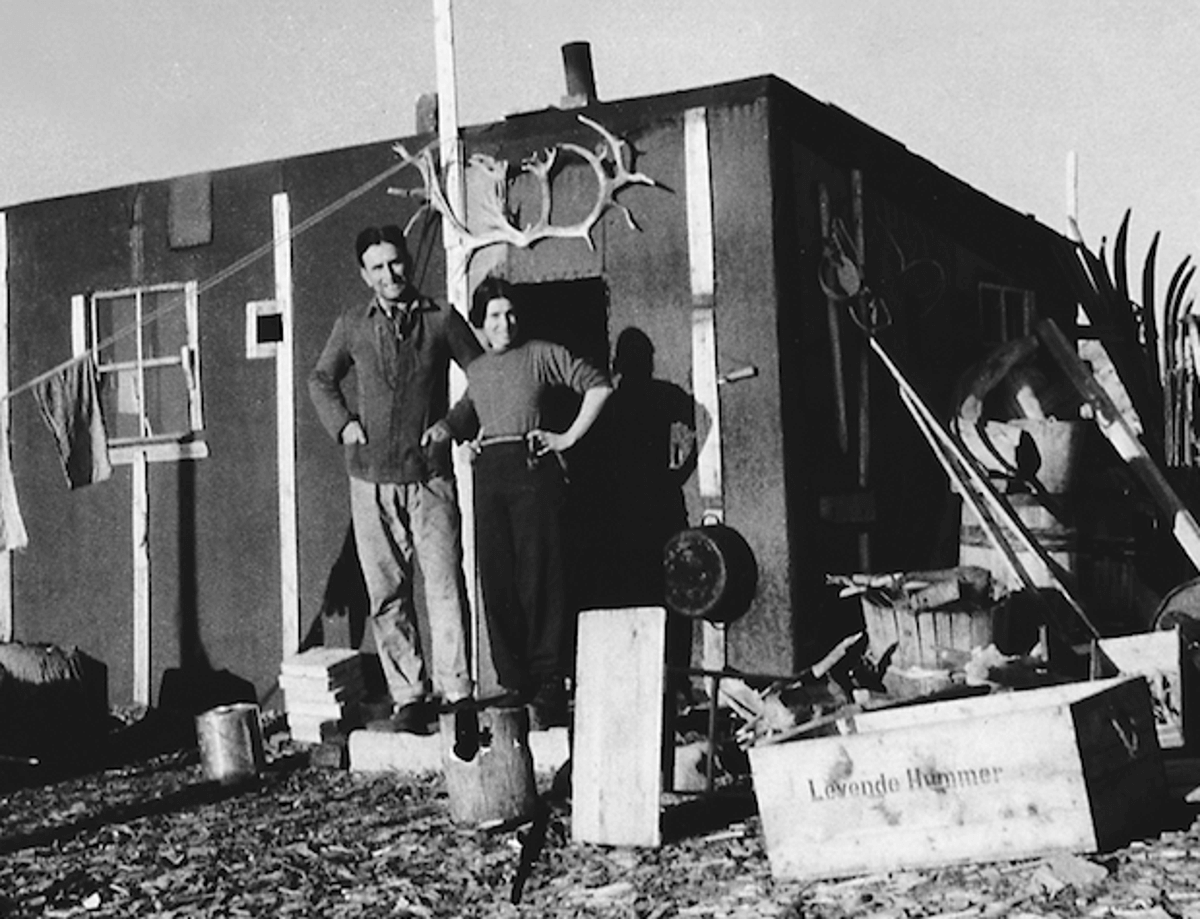

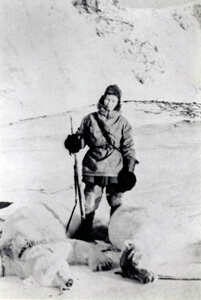

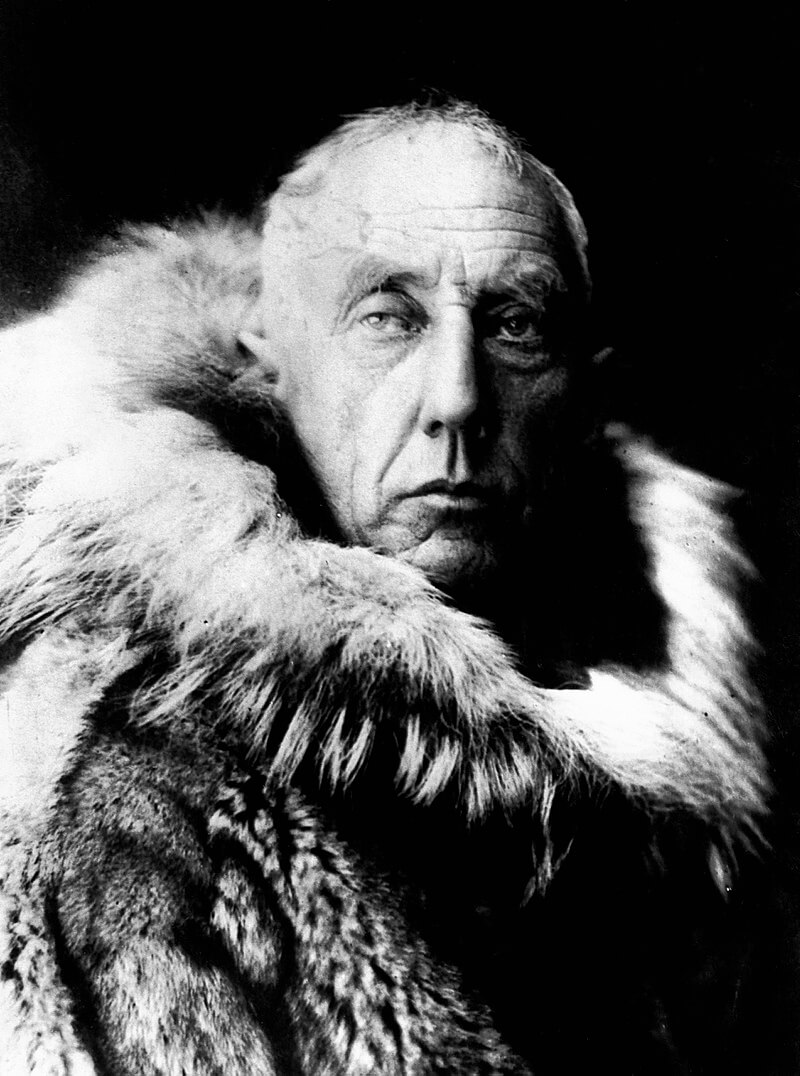

zuvor verspürte ich schon in Narvik das Bedürfnis, diese Luft zu verschlingen, auf der Insel beiße ich zu. Und sie schmeckt dort ein wenig anders, mehr nach Meer. Auch wenn Tromsøya, die Insel, auf der der Tromsø-City liegt, durch eine weitere Insel vom Polarmeer getrennt ist. Auch die Stille hört sich hier anders an. Zacharias bringt mich zur Haltestelle, von der ein Bus in Richtung einer Meeresbucht namens Giæverbukta bringt. Im Nachhinein frage ich mich, ob diese Bucht nach dem Tromsøgutten (Jungen aus Tromsø) John Schjeldrup Giæver benannt ist, einem 1901 dort geborenen Jäger, Polarforscher und Verfasser.

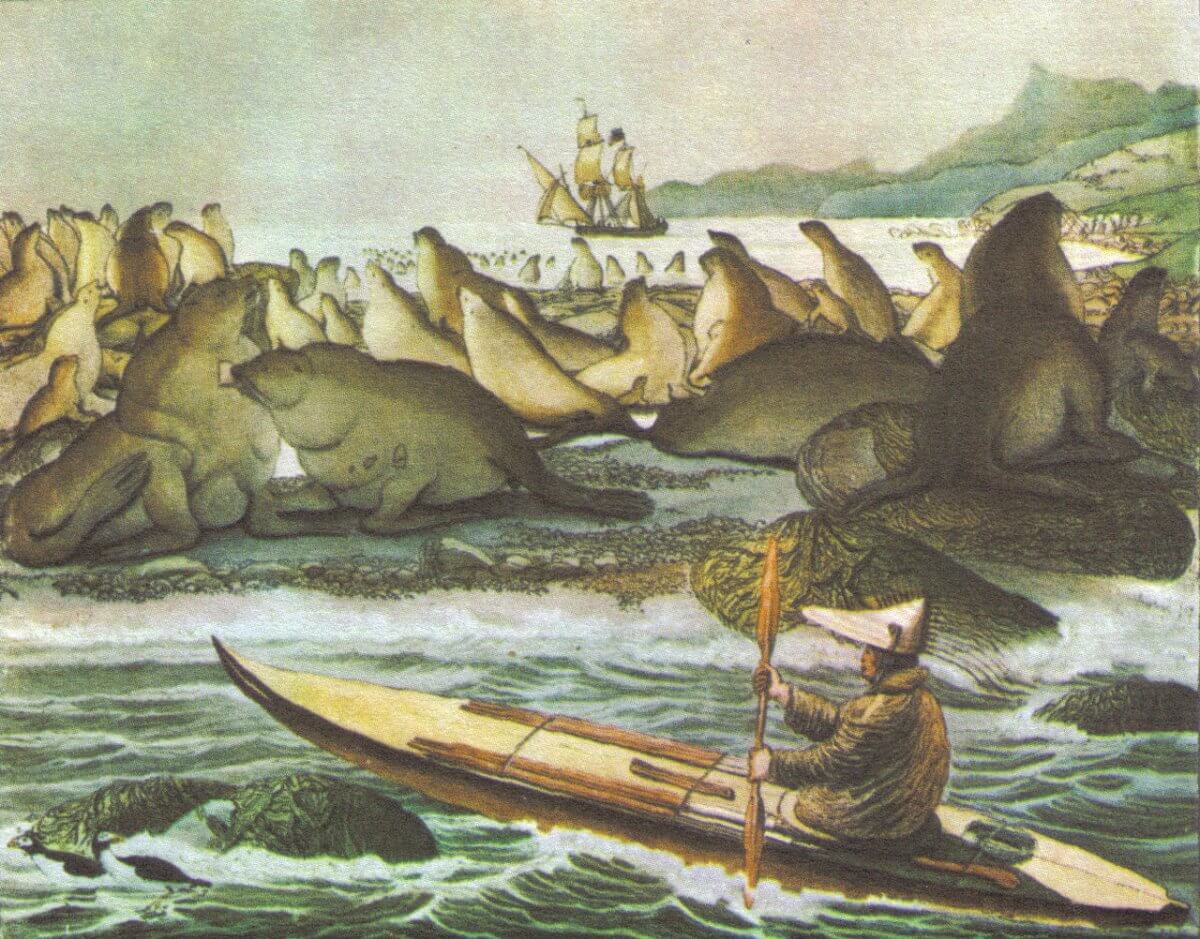

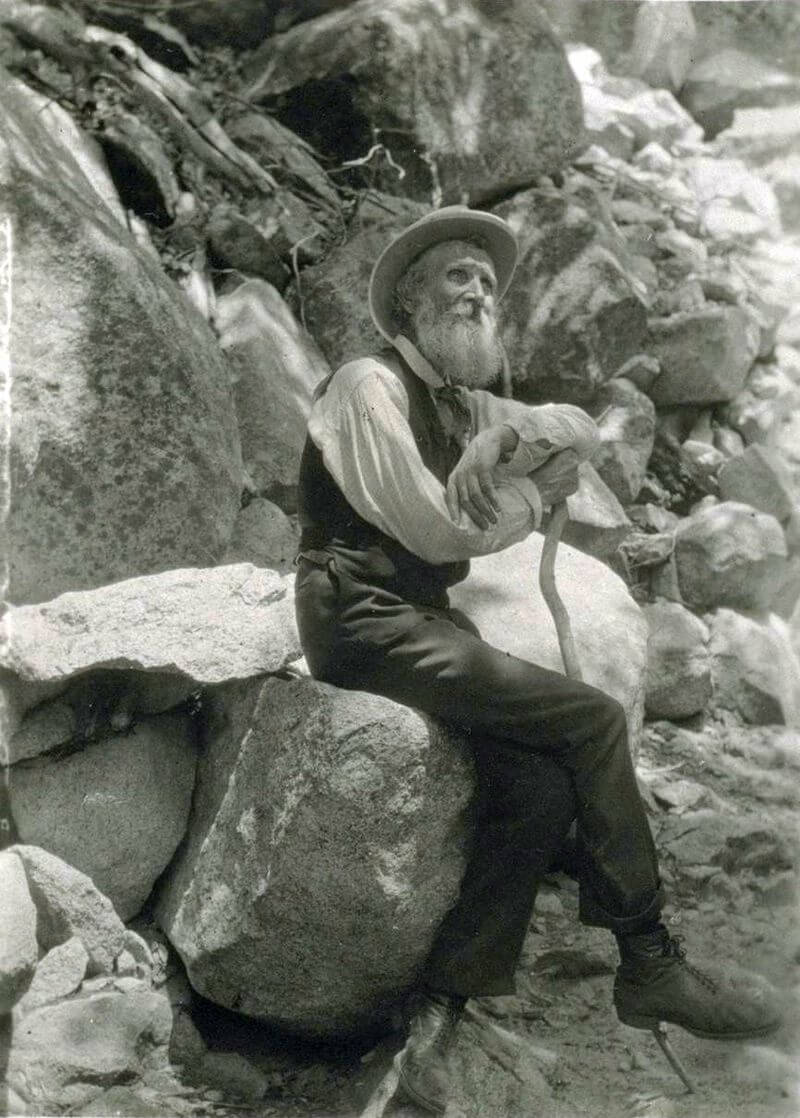

John Schjeldrup Giæver, in Tromsø geborener Jäger, Polarforscher und Verfasser aus Tromsø-City schrieb unter anderem über die glücklichen Anwohner des nördlichen Eismeeres (Arktischer Ozean, Nordpolarmeer, Arktische See oder Arktik)

Am 15. Januar lasse ich mich weiter im öffentlichen Verkehrsmittel treiben – immer am Wasser entlang, an einer Siedlung namens Sorgenfri vorbei zum Alaskasvingen. Dort stehe ich mit dem karierten Koffer im Schnee, zwischen diesen unheimlich heimeligen Häusern, die sich wie ein beleuchteter Weihnachtskalender die Anhöhe hinauf schwingen. Erste rechts, zweite links, hat Zacka noch bei Google ausgependelt.

Laurens Pérol am 21. Januar 2023 beim 33. Tromsø International Filmfestival (oben) und am 2. November 2023 bei den 65. Nordischen Filmtagen im Kolosseum in Lübeck, wo unter donnerndem Applaus sein Debut-Langfilm Å Øve /Practice gezeigt wurde. Er hat selbst zehn Jahre lang Trompete gespielt – auch Oblivion von Astor Piazolla, wie seine Protagonistin – und weiß, was es heißt „å øve“, zu üben. Und er trampt: auch zu den Nordischen Filmtagen in Lübeck ist Laurens per Anhalter angereist.

Trine, die Heldin von Å Øve /Practice verweigert als Klima-Aktivistin das Fliegen. Auf ihrer Heldinnenreise von den Lofoten nach Oslo steigt sie regelmäßig zum Open-ir-Üben aus. Seine Hauptdarstellerin Kornelia Melsæter hat Laurens Pérol mit einem casting call nach einer Trompete spielenden Schauspielerin gefunden. Das Ganze war eine „no-budget-production“ in zwölf Tagen. Alles musste auf Anhieb klappen. „go with the flow“, lautet Laurens´ Rezept. Und das Ende vom Film? Darüber habe jede/r ihre/seine eigene Version, sagt Melsæter. Meine ist: sie spielt nicht vor.

Und dann öffnet mir am Grønlandsvegen Laurens Pérol die Tür zum Holzhaus seiner WG (hier kollektiv genannt), wo ich zehn Tage mitwohnen darf – 1000 takk! Er kommt aus Stuttgart, gleich um die Ecke einer Filmakademie, hat aber die Nordland School of Arts and Film auf den Lofoten vorgezogen und dort zusammen mit Franciska Eliassen, umgeben von wilder Natur im Fischerdorf Kabelvag eine Bachelor-Ausbildung abgeschlossen, die die Absolvent*innen offensichtlich wie angekündigt zu kollektivem Denken und Handeln auf einem Feld, das sich rapide verändert – sowohl in den Inhalten als auch bezüglich der Technik befähigt und dazu, als unabhängige Filmemacher*innen zu arbeiten. Und ich bekomme auf der Stelle die einmalige Chance, die Präsentation für sein Road-Movie zu sehen. Dypdykk, wie die Norweger sagen, tiefes Eintauchen im wahrsten Sinne, zeigt es doch das Innere der jungen Musikerin, die, weil sie absolut kein Flugzeug nehmen will, zum Vorspielen in Oslo trampt, als Unterwasserwelt. Hinreißend ist es, wie ihre teils hindernisreiche, teils erlösende Anreise – der Trip der Künstlerin -, ihr Eintauchen in sich selbst, aus ihrer Trompete strömt!

schliddere Montag, den 16. – 08:45 – Romsa (Tromsø) – Sentrum –

mache mich auf zur Innenstadt (norwegisch: Sentrum) von Tromsø (nordsamisch Romsa) am Ostufer meiner derzeitigen Trauminsel, auf Nordsamisch heißt sie Romssasuolu, werfe von deren Anhöhe einen Blick zur größeren und gebirgigeren Walinsel (Kvalöya), die jenseits des Sandnessundes im Dunkeln ruht, und glitsche dann über eine sehr dünne Schneedecke auf Eishügeln bergab. Eine Schulklasse ist an diesem Morgen mit mir auf dem Bus-Trip um Sydspissen, die Südspitze von Tromsøya, herum in Richtung Sentrum und Havn (Hafen) am Ostufer. Und ich lerne an der Haltestelle, dass ich hier als Ü67 honorar/senior heiße und weniger bezahlen muss. Zum Bezahlen kommt es nicht, denn im Bus wird nur die Handy-App akzeptiert und ich habe weder App noch Handy. Sie befördern mich trotzdem zum sentrum.

Blick über die Insel Romssasuolu (Tromsøya) und den Tromsø-Sund rüber zum Festland vom Bergrestaurant Fjellstua, Svein-Magne Tunli

Blick aus dem mit TIFF-Logo verzierten Klo-Fenster des Storgata Camping schräg über den Tromsø-Sund rüber zum Festland gegen Mittag

Dort führt mein erster Weg zur Rødbanken, einem monumentalen Ziegelgebäude, 1910 – 1915 als Zentrale der Tromsø Sparebanken im Jugendstil errichtet. Im Inneren dieses von außen alten, von innen neuen Gebäudes kann eine den Mitarbeiterinnen von oben in die Kaffeetassen gucken und nach oben öffnet sich der Durchblick auf einen multifunktionalen Treffpunkt, echt einladend. Am guest desk des 33. Tromsø INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (kurz: TIFF) dort ist es um 09:00 noch ruhig und es gibt jede Menge Hilfe von Katharina, Geschichtsstudentin aus Deutschland,, und ihrer Kollegin, zwei der vielen Freiwilligen im TIFF-Staff. Bekomme den Erwerb von Isbrodder empfohlen, das sind Unterschnall-Spikes, und den abendlichen Auftritt von Mari Boine.

Rødbanken an der Storgata, der Hauptstraße von Tromsø . Das rote (rød) Jugenstilgebäude von Norwegens erster Sparebanken wird im Januar 2023 zum Headquarter des TIFF.

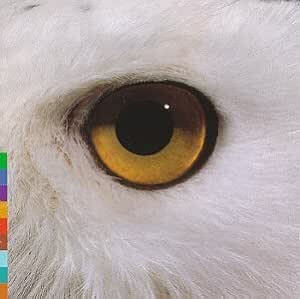

Größte Freude! Verehre diese Musikerin, habe all ihre Life-Auftritte in Hamburg besucht und hüte deren Aufnahmen von 1989 – 1990, aufgenommen in die fabulöse Reihe Real World Records. Behalte die alten Tonträger schon allein wegen der Verpackungen. Von Mari Boines „Gula Gula“ blickt aus weißen Federn heraus ein gelbes Auge.

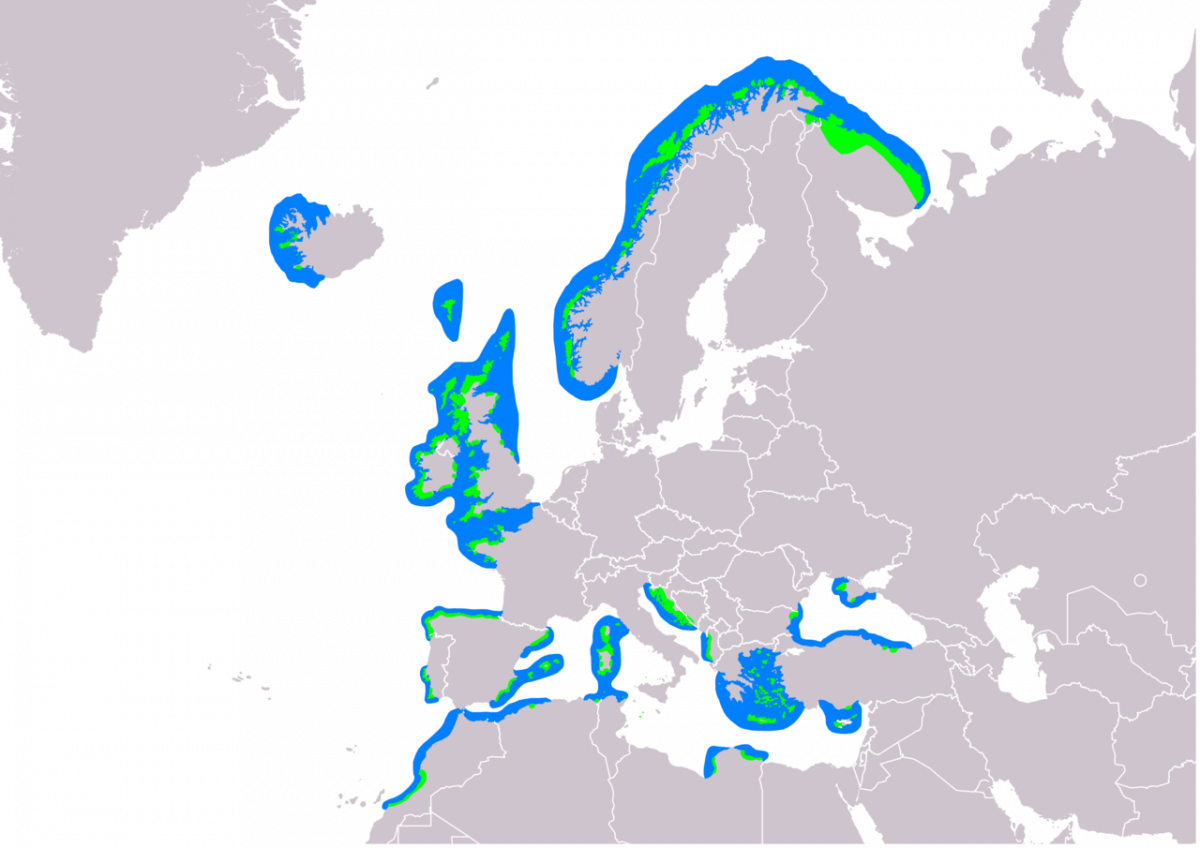

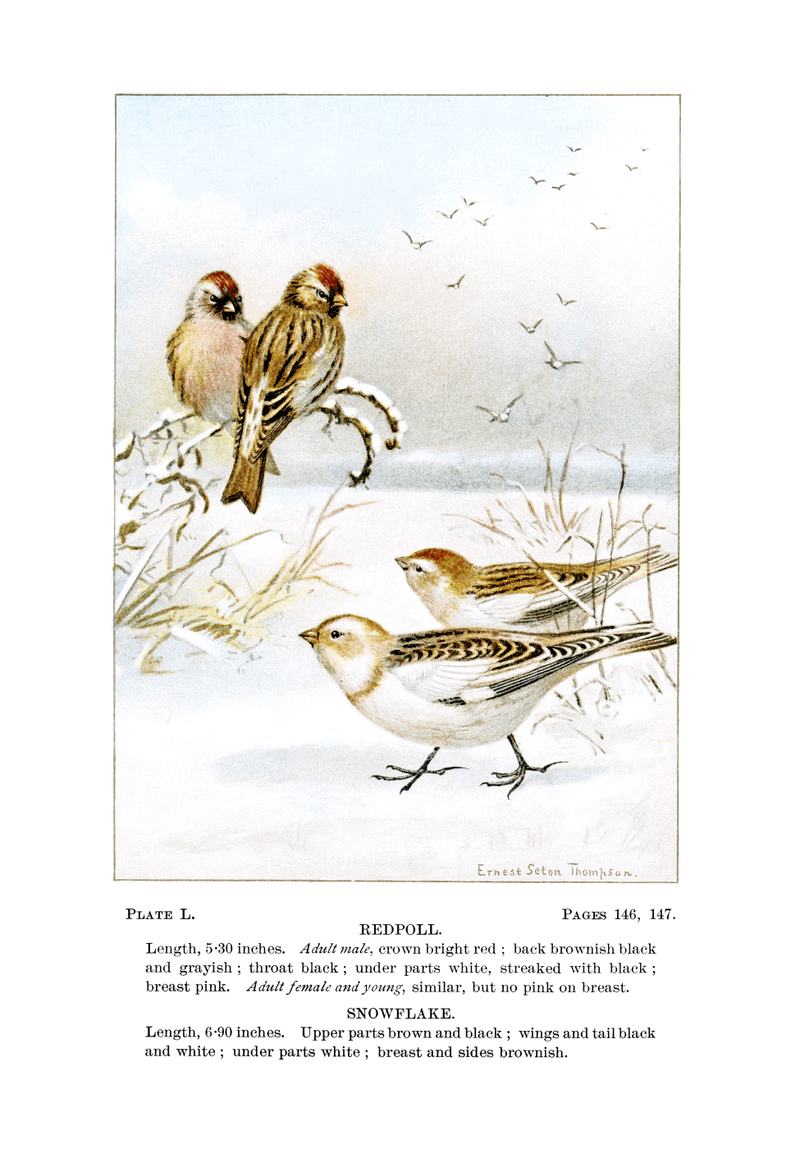

So kann nur eine Schneeeule (Bubo scandiacus alias Nyctea scabdiaca) gucken, vermute ich, und gucke nochmal nach. Als Kennzeichen dieses für die Tundra – diese offene arktische Landschaft auf Permafrostböden, durch menschliches Wirken extrem bedroht, hat ihren Namen von den Sámi auf der Halbinsel Kola im Nordosten Russlands (wo heute nur noch rund 600 Menschen Kildinsamisch sprechen und ihre baumfreie Umwelt tundar nennen, mit Querstrich über dem U) – charakteristischen Vogels werden genannt: Groß; in fast allen Kleidern leuchtend weiß; Iris gelb.

Gula Gula von Mari Boine in der Reihe Real World Records, wir blicken ins Auge einer Schneeeule (Bubo scandiacus alias Nyctea scabdiaca).

Nun zum Text: Im der CD beigelegten Booklet schreibt Keviselie alias Hans Ragnar Mathisen: „Im arktischen Teil Europas, so weit im Norden, dass es oft auf den Wetterkarten fehlt, lebt ein kleines Minderheiten-Volk, genannt Sámi (früher bekannt unter der herabwürdigenden Bezeichnung Lappen). Sápmi oder Sámiland („Lappland“), in den nördlichen Teilen Norwegens, Schwedens, Finnlands und der UDSSR (Anmerkung der übersetzenden Bloggerin: Keviselies Klappentext stammt von 1989), ist unser Heimatland“. Es sei von vielen vergessen, aber nicht von den Sámi, und auch nicht von „prospectors“, unternehmungslustigen Unternehmern (zu den sogenannten Prospektoren zählen unter anderen Edelmetall- und Öl-Sucher bzw. -Schürfer). Obwohl die harsche offizielle Assimilationspolitik in den vergangenen Jahren aufgegeben worden sei, sei das kulturelle Überleben auf keinen Fall einfach für ein Volk, das nach Einheit und Frieden strebe und gleichzeitig durch Grenzen in vier verschiedene Staaten aufgeteilt sei, die extrem unterschiedliche politische Positionen repräsentieren würden. „Aber die Jahrhunderte der Unterdrückung und des Herausarbeitens von Überlebensstrategien haben uns einige Erfahrung verschafft“, fährt der samische Autor fort. „Obwohl viel verloren gegangen ist und oftmals der rasche Untergang prophezeit wurde, haben wir noch unsere Sprache – in einer erstaunlichen Vielfalt von Dialekten.“ Menschen mit einer intakten Muttersprache könnten Reden halten, Geschichten erzählen („storytelling“), unterrichten, Gedichte und Lieder schreiben. „Unsere Musik mag sich simpel anhören, aber sie ist so stark und sicher wie der Wind, der die wilden Berggipfel unserer schönen Heimat berührt, und so alt wie die weichen Wellen, die fortwährend unsere Küste streicheln.“ Mari Boine Persen habe wie andere samische Künstler*innen „auf die traditionelle Dichtkunst und Musik unseres Sámi Erbes zurückgegriffen“, schreibt Mathisen alias Keviselie, „als Basis für neue Interpretationen – mit einer Botschaft für unsere Zeit und die Zukunft.“

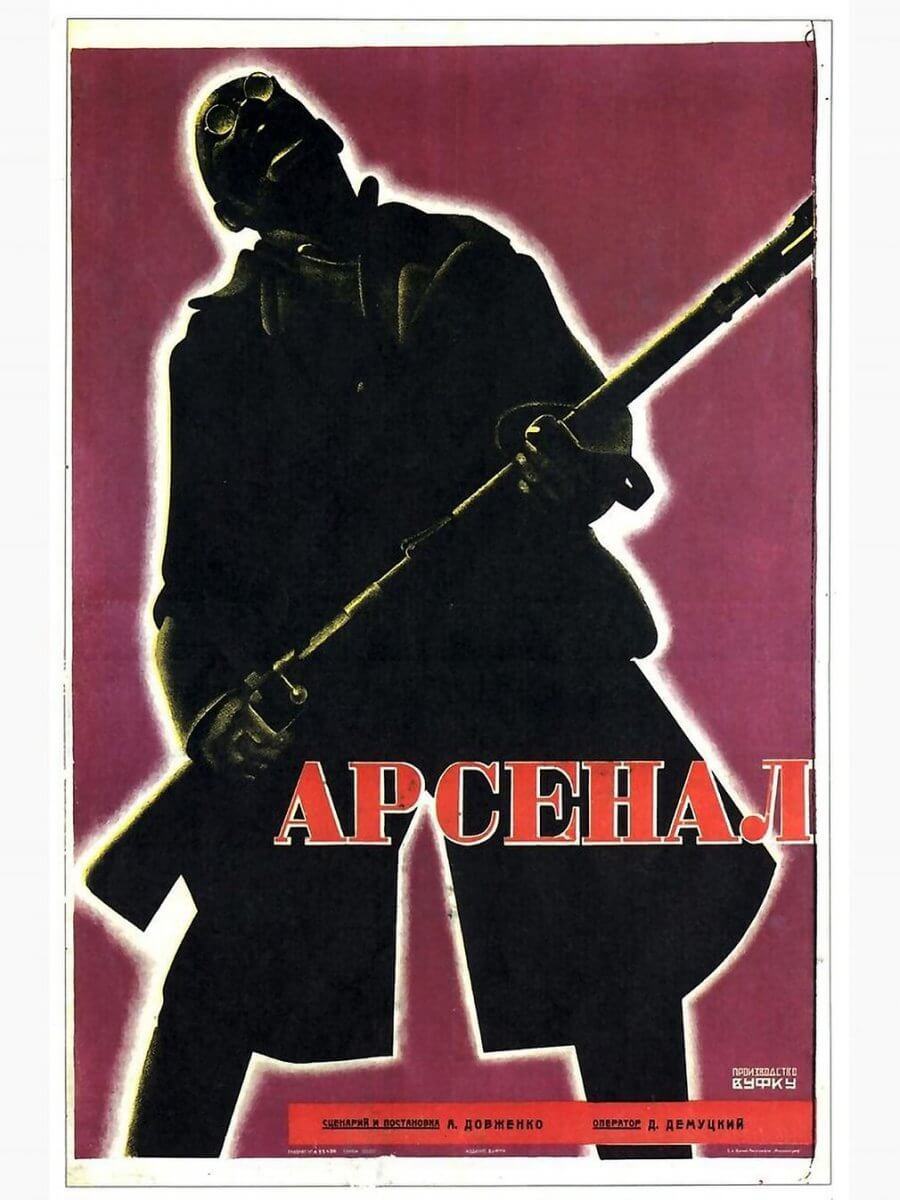

Dramatische Konfrontation oder Denkwürdiger Denkweisenkonflikt

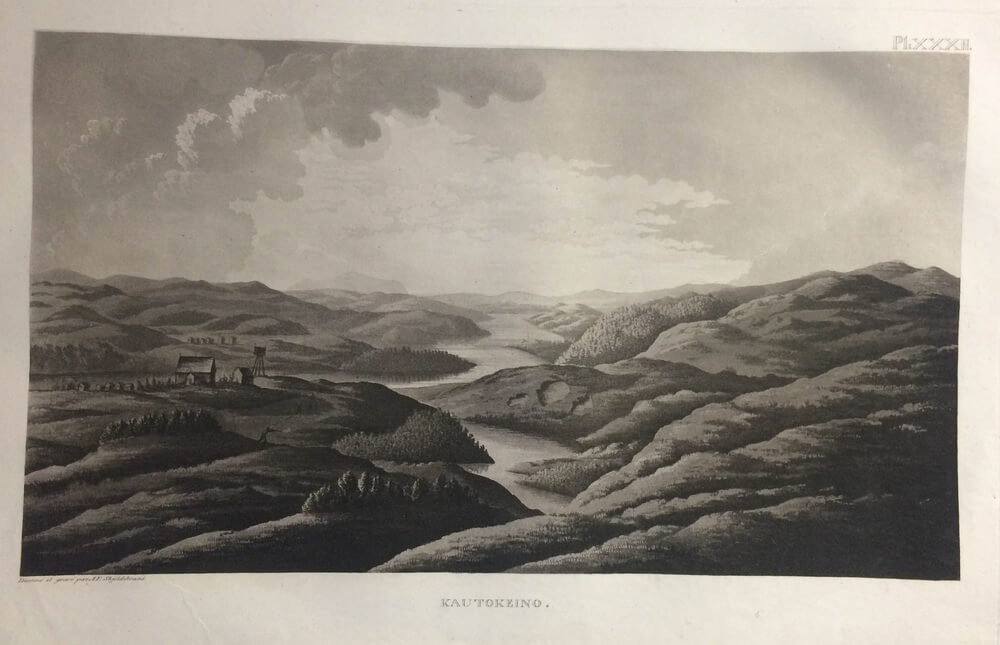

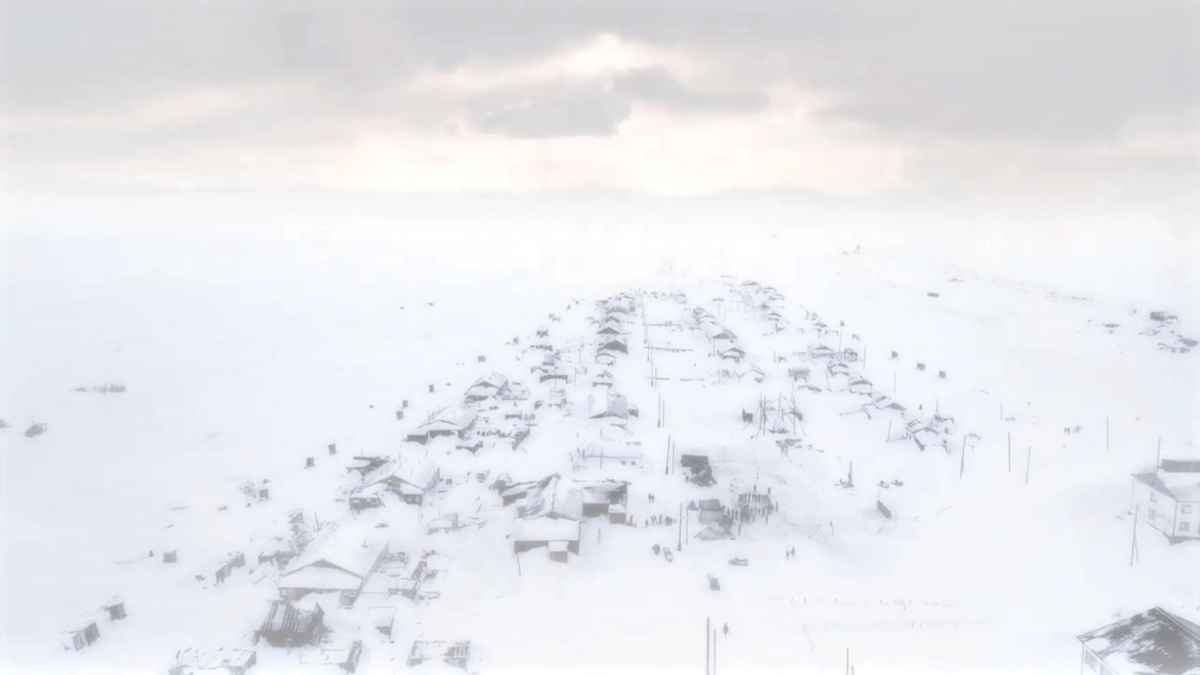

Boines Botschaft ist unter anderem eine feministische. 1988 erregte sie Aufsehen, als sie Musik zu einer Performance komponierte, für das Sámi Našunal Teáhter. Dieses Nationaltheater der Sámi, in der Finnmark, in Guovdageaidnu (Kautokaino) gegründet, laut dessen Website „in der intensivsten Phase der neueren norwegischen Geschichte“, als die Regierung in Oslo beschloss, den Alttáeatnu (Alta- oder Kautokeinoelva) zu dämmen und es im Inneren von Finnmárku (der Finnmark, auf Deutsch einst auch „Feld der Samen“ genannt) zur „dramatischen Konfrontation zwischen nationalem Machtapparat und Demonstranten kam“. 1989 gibt Boine diese fürs Theater komponierte Musik als „Gula Gula – Hör stammödrenes stemme (Höre die Stimme der Vorfahrinnen/-mütter)“ heraus.

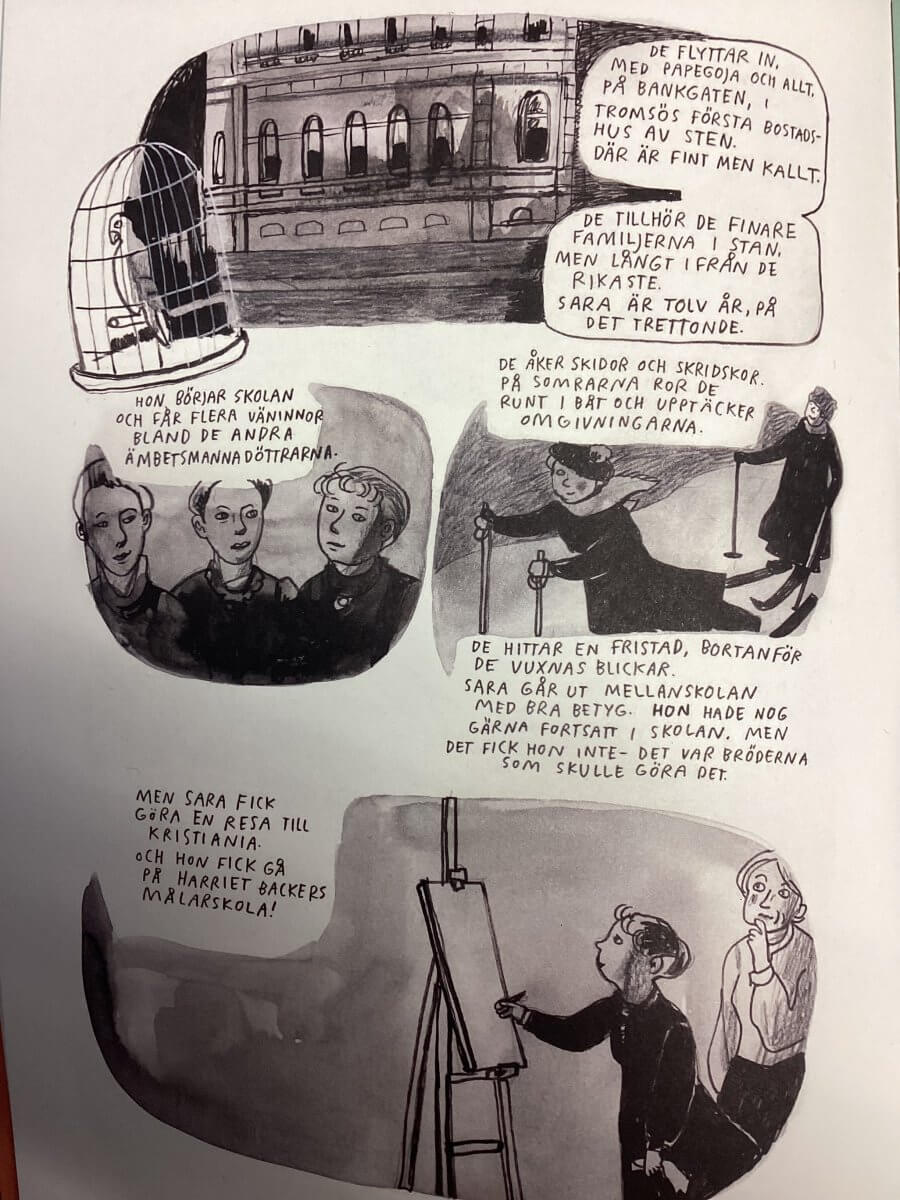

Ihr Album sei der Ausdruck eines Lebens im Konflikt zwischen zwei Denkweisen, zwei Kulturen, schreibt Keviselie. „Mari wird geboren und wächst auf in Gamehisnjárga, einem Vorgebirge, das der Anarjohka ruhig umfließt. Ihre Eltern lebten von der Lachsfischerei und von der Landwirtschaft und sie wuchs eingetaucht in die Natur der Region auf. . Die Schule, die sie besuchte, spiegelte, obwohl nicht weit von ihrem Elternhaus entfernt, eine völlig andere, fremde Welt wider. Sogar die Sprache war fremd – sie erhielt in ihren neun Schuljahren keinen Unterricht in ihrer Muttersprache.“ 1956 in der Gemeinde Karasjohka (Karasjok), im Hauptsiedlungsgebiet der Sámi in Norwegen, geboren, erlebt Mari Boine Person dort die „Fornorsking av samer“.

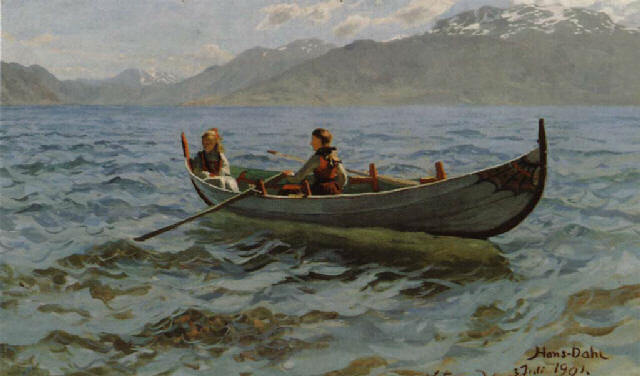

Boines Geburtsort Karasjohka (Karasjok) hat(te) offensichtlich romantische Seiten: das untere Bild von einer Bomme, Truhe, ist sicher älteren Datums als das Foto vom Boot auf dem Fluss 1989. Die Truhe wird als russisch bezeichnet, die traditionellen Behälter der Sámi waren oval oder rund, lerne ich im digitalen norwegischen Museum (siehe unten). Das besitzt eine samische Bomme von 1890, die vielleicht auch bald dem Samischen Museum übergeben wird?

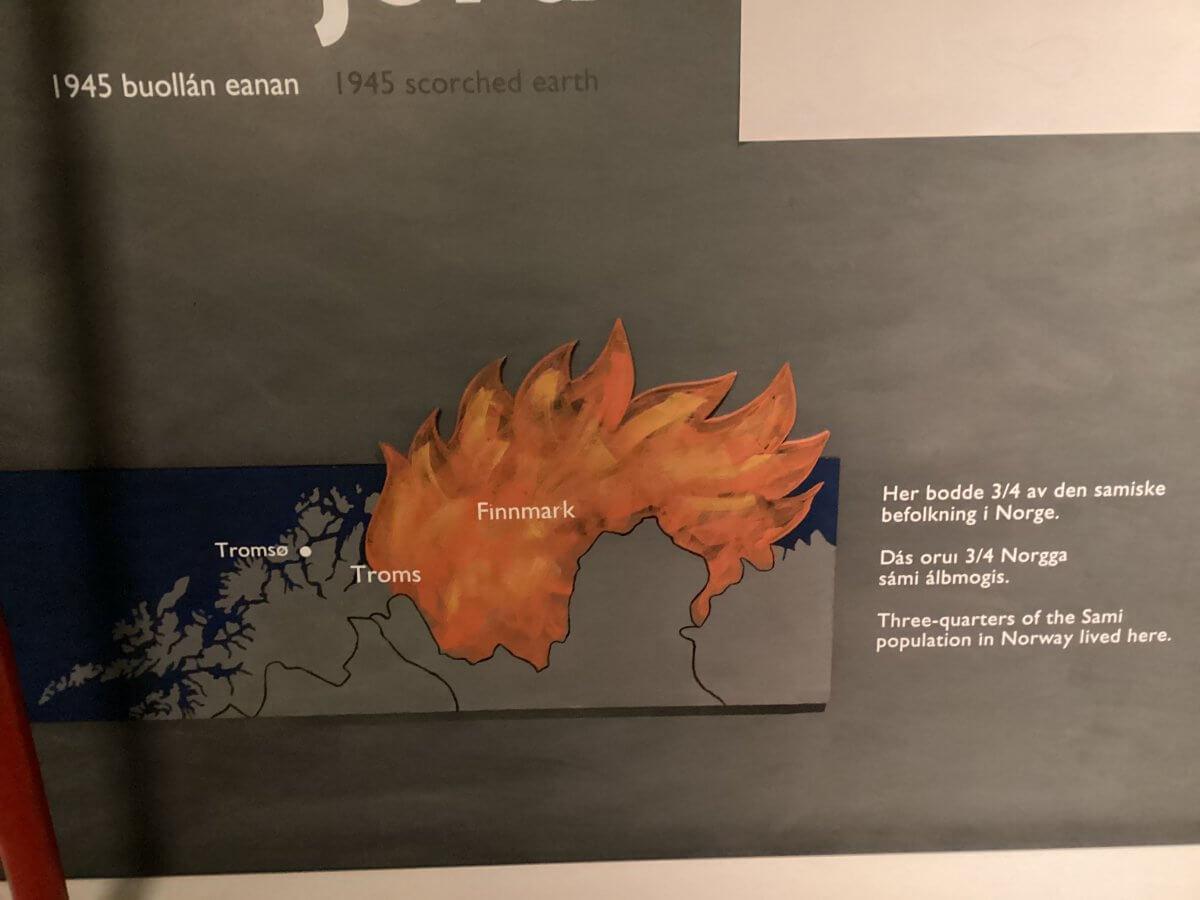

Und ich danke neben dem digitalen Museum Wikibrief und kopiere zur Norwegisierung, dies sei „eine offizielle Politik der norwegischen Regierung, die sich gegen die Sámi … in Nordnorwegen richtete. Ziel war es, nicht norwegischsprachige einheimische Bevölkerungsgruppen in eine ethnisch und kulturell einheitliche norwegische Bevölkerung zu integrieren. Der Assimilationsprozess begann im 18. Jahrhundert und war zu diesem Zeitpunkt von einer klaren religiösen Agenda motiviert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde er zunehmend vom Sozialdarwinismus und Nationalismus beeinflusst, in dem das samische Volk und seine Kultur als primitiv und unzivilisiert galten. … Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor das rassenbasierte Assimilationsargument erheblich an ideologischer Anziehungskraft. Dies war auch die Zeitspanne, in der das norwegische Wohlfahrtssystem zementiert wurde. Als solche wurde die fortgesetzte Assimilationspolitik als Teil der sozialen Entwicklung der samischen Gebiete gestaltet.“ Als Mädchen schämt Mari Boine sich für ihr Volk und ihre Herkunft.

Später beginnt sie, gegen ihre untergeordnete Rolle als sogenannte Lappin in der norwegischen Gesellschaft zu rebellieren, schreibt aus eigener Erfahrung das Rezept fürs Herrenvolk: Ziehe Grenzen auf der Landkarte und nenne es den Staat/sei König, Minister, Beschützer und Vater/schicke Verwalter und Geschäftsleute, Priester und Soldaten/ zu den Menschen, denen das Land gehört, das du nimmst. Benutze Bibel, Besäufnisse und Bajonett/ brich Versprechen und Vereinbarungen/ sei ein Diplomat/ nutze Gesetzes-Artikel gegen alte Rechte/ schaffe Vorurteile, Diskriminierung und Hass. Lasse niemanden deine Autorität in Frage stellen/ so unterdrückst du eine Minderheit. Verlagere Sprache und Kultur ins Museum, in die Forschung, mach sie zur Touristenattraktion/ halte flammende Reden bei jedem Fest/ lass es sich zersetzen und sterben, was eine Nation war.“ Kollege Keviselie schreibt: „Sie hörte nicht auf zu fragen – über ihre Herkunft, über die Wege zu einer auf Menschenwürde aufgebauter Gesellschaft.“ Und bekommt Antworten, wie Keviselie in seinem Künstlerinnen-Porträt abschließend schreibt: „Bei ihrer forschenden Suche haben die Stimmen der Vormütter sie erreicht.“

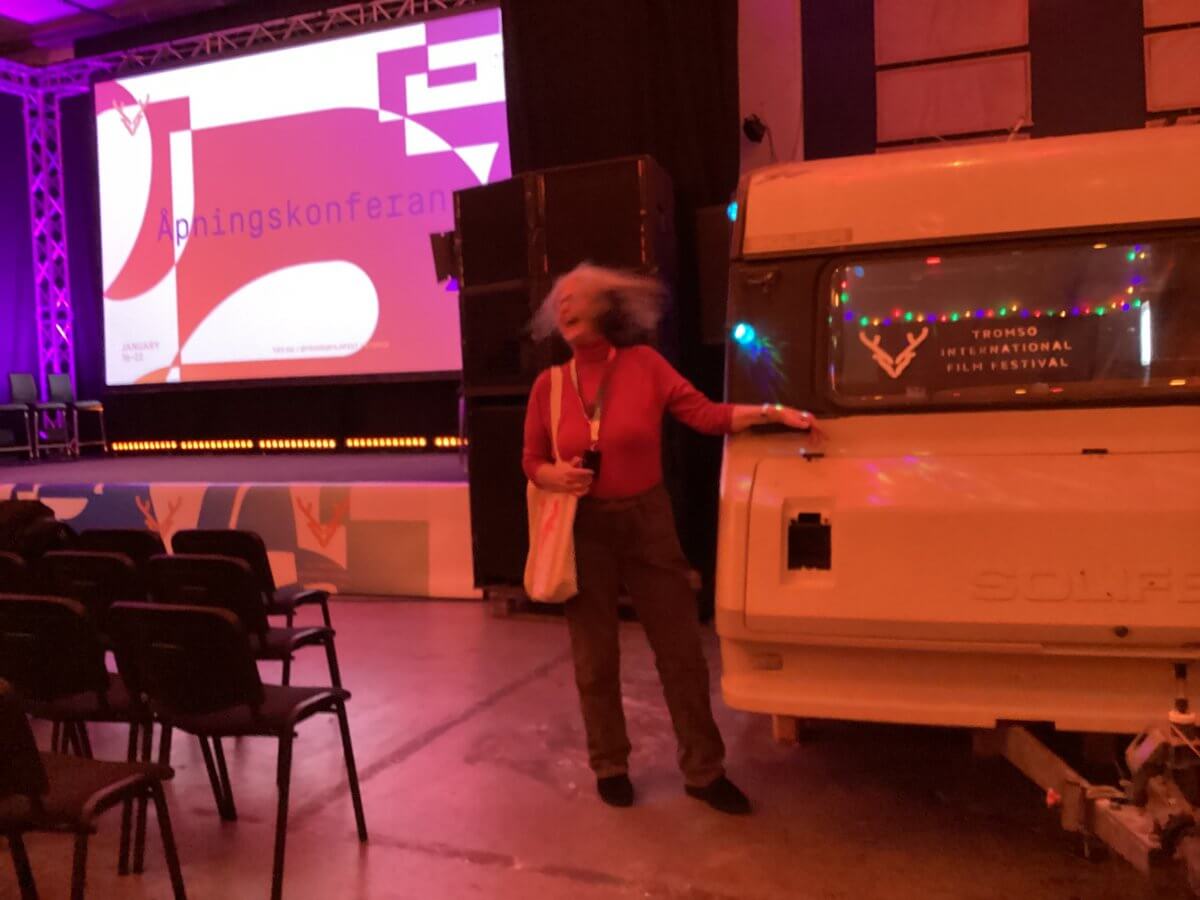

Bestens mit Eingebungen, Erinnerungen, Verknüpfungen (missing links) und Hinweisen sowie mit einem geräumigen TIFF-Sack – aber noch nicht mit Spikes – versorgt, tappe ich sehr vorsichtig auf Tromsøs Hauptstraße, der Storgata, gen Süden und taste mich in diffusem Sonnenlicht zum Storgata Camping vor, zur Apningskonferanse. Die beginnt mit matbit, mingling og minigolf, übersetzt und erklärt: Eröffnungskonferenz mit Essen, Begegnen und Indoor-Golfen in einem ehemaligen Laden für Campingbedarf. Kultusministerin Anette Trettebergstuen verkündet das goldene Zeitalter des norwegischen Films und freut sich auf den Jahreshöhepunkt für alle, die Filme lieben.

Was ein Vertreter der filmindustri ist, der macht ja nicht einfach ein Foto. Mein Festivalbeutel und ich bei der Eröffnungskonferenz zum 33. TIFF im Storgata Camping am westlichen Ende der Hauptstraße

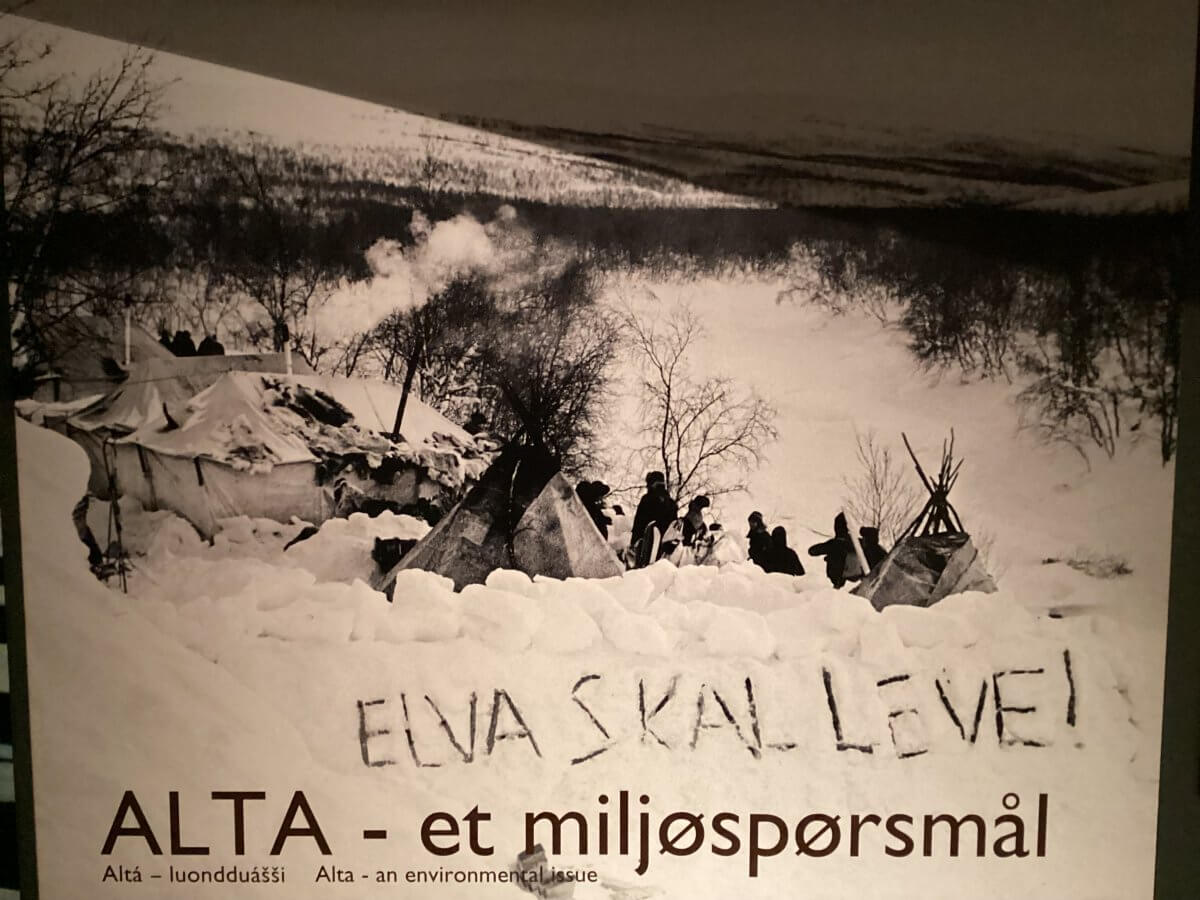

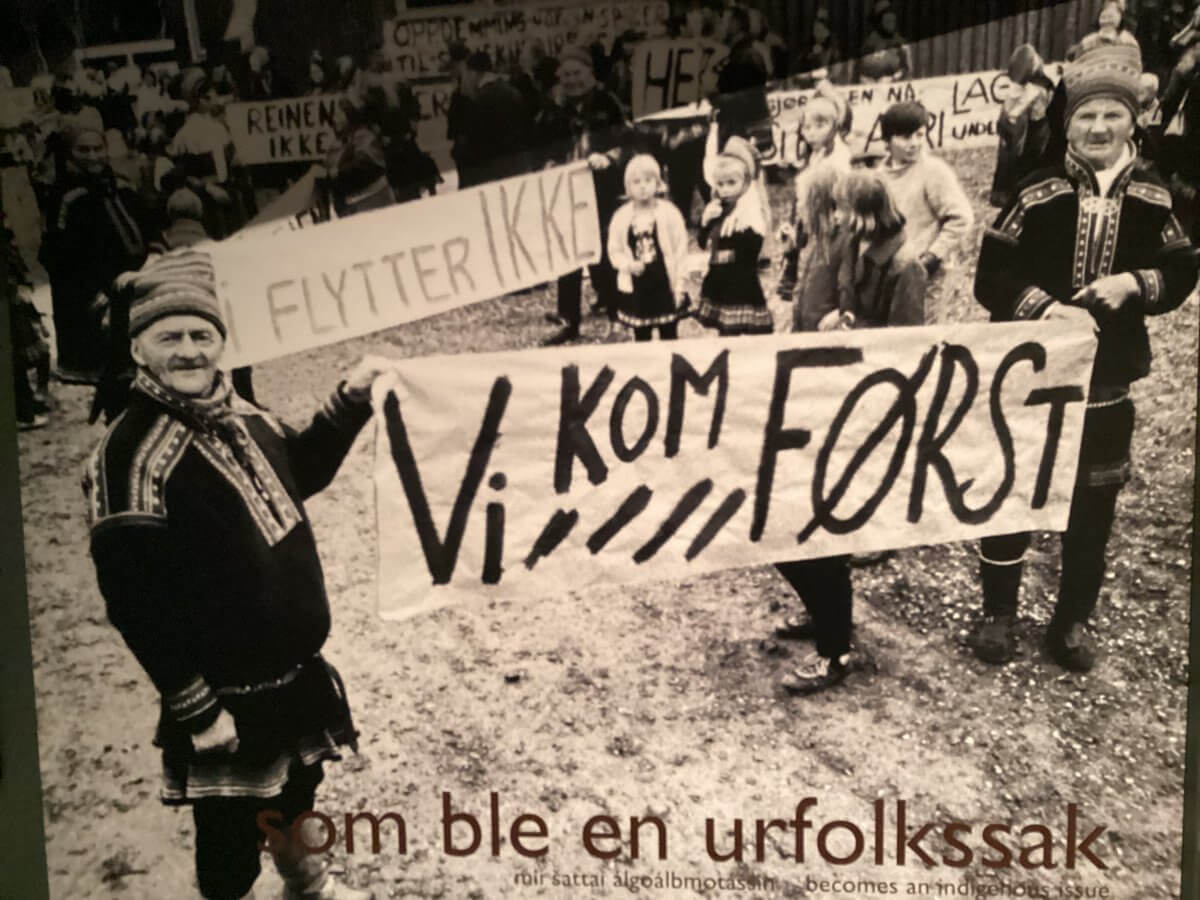

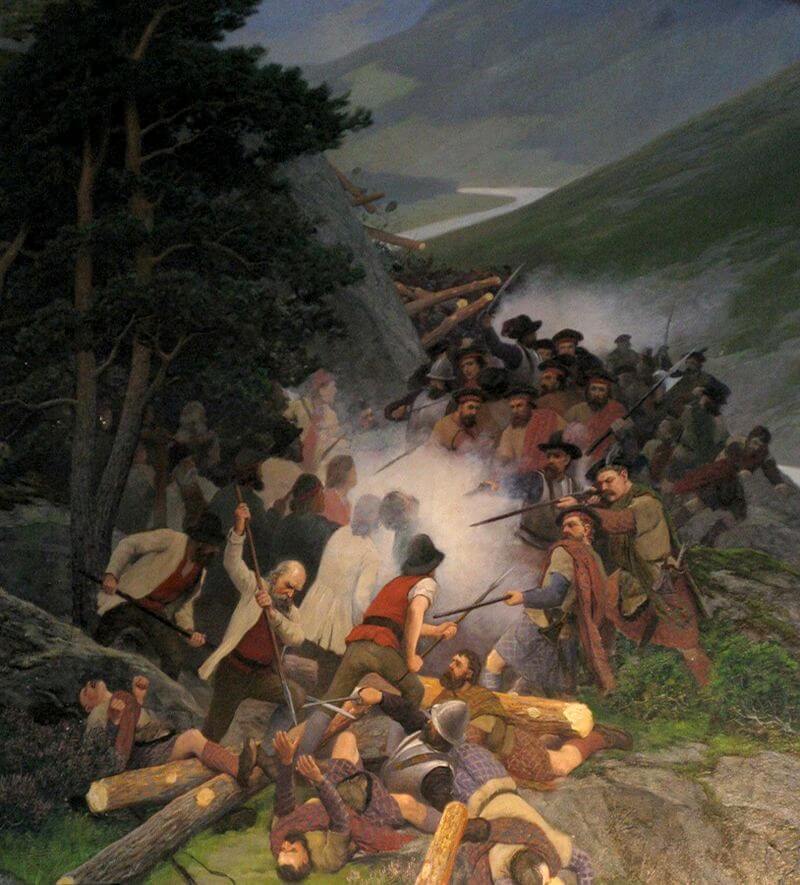

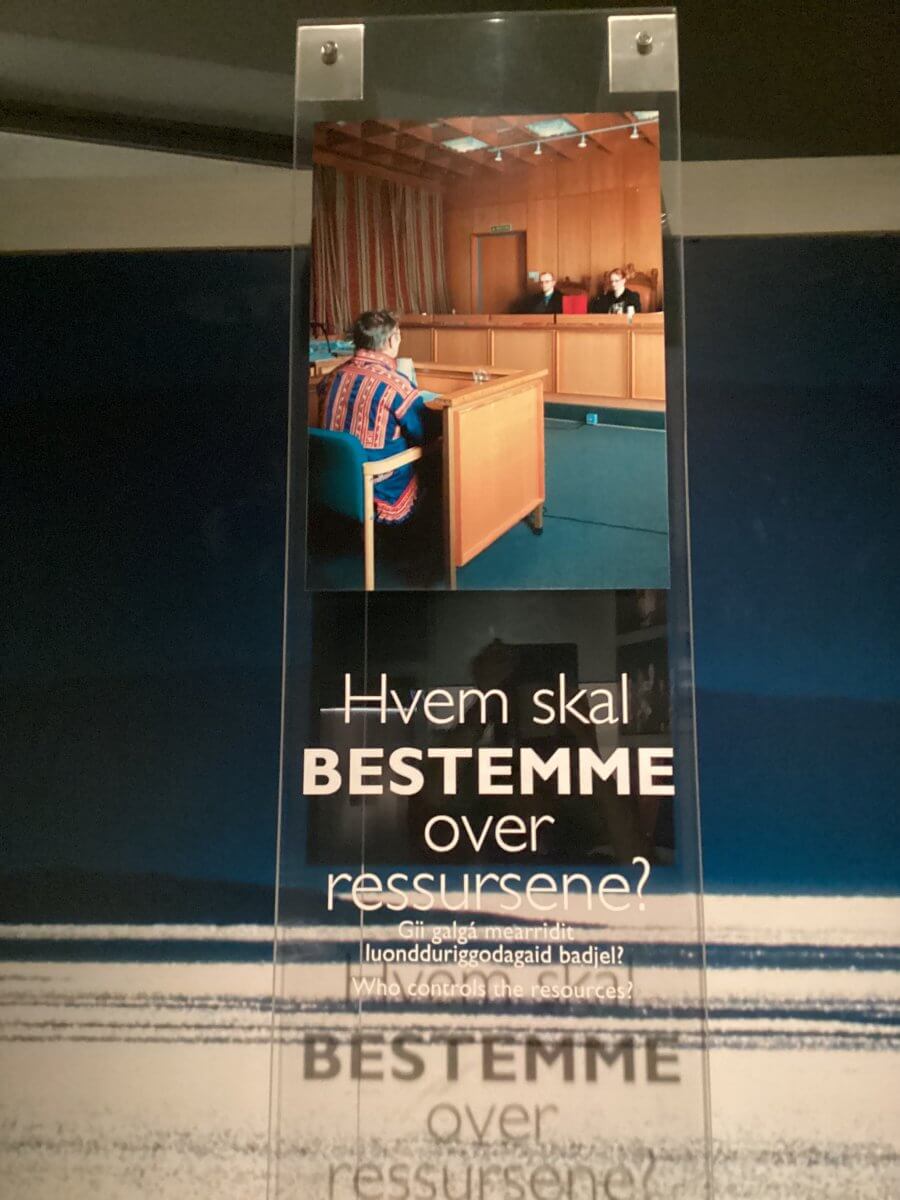

„Hva skal vi med regionene?“ war die Frage. In den Regionen lägen die Geschichten, sagt Maria Ekerhovd, die sich fürs stationäre Arbeiten in der Region entschieden hat. Das habe auch den Vorteil, dass die Crew nicht ständig umherziehen müsse. Sie ist Produzentin des Eröffnungsfilmes, der von einem heftig geführten Kampf in der Region Alta handelt, wo Ende der 1970er-Jahre die Proteste gegen den Bau eines gewaltigen – eine ist versucht zu schreiben gewalttätigen – Staudammes inmitten der Finnmark zu Gewalttaten der norwegischen Polizei führten, die dort ihre größten Einsatz in der Geschichte des Landes hatte. Ella Marie Haetta Isaksen spielt eine Lehrerin, die zu dieser Zeit nach Alta kommt und in Konflikte gerät, auch auf Grund ihrer samischen Identität. Und dann kam der Trailer aus der Region Alta, wo sich Ekerhovds Film „Ellos Eatnu – la Elva leve“ abspielt. Und ich weiß gar nicht, was ich gesehen habe, mir kam ein Schluchzen. Da wäre ich wohl als norddeutsche Ökoaktivistin hineingeraten, hätte ich in Nordnorwegen studiert.

„Eine Umweltfrage, die Sache der Indigenen wurde“, steht in NORGES ARKTISKE UNIVERSITETSMUSEUM (http://uit.no/tmu), Tromsøs Arktischem Universitätsmuseum, unter diesen Bildern aus den 1970ern. Bei der Eröffnungskonferenz des 33. TIFF bewundere ich den Trailer zu Ellos eatnu, La elva leve, Lasst den Fluss leben, so heißt der diesbezügliche Film, der dort Premiere feiert, der Spielfilm, in dem Ella Marie Haetta Isaksen so hinreißend joikt, dass es auch ein fast ganzes Jahr später die Besucher*innen der 65. Nordischen Filmtage in Lübeck packt.

Die Koinzidenzen rieseln wie Schneeflocken, am nächsten Tag ziehe ich am Grönlandsvegen das Buch von Ella Marie Haetta Isaksen aus dem Regal. Ergreifend und anrührend ist der Trailer, den wir der bei der Eröffnungskonferenz sehen, weist über die historischen Auseinandersetzungen hinaus auf den Überlebenskampf dieses indigenen Volkes, der erst heute, knapp ein halbes Jahrhundert später, wirklich ins Blickfeld gerät. Auch auf der Eröffnungskonferenz tragen Frauen mit Spaß und Stolz ihre Trachten, in Gold und Silber oder kräftigen dunklen Farben und die großen Broschen. Und die Filmproduzentin zeigt auch entspannten Stolz. Ihren Erfolg verdanke sie „kunstners drivkraft og entrepreneurs drivkraft“, das heißt, dem Antrieb, der Power, dem Drive sowohl der Künstlerin, als auch der Unternehmerin. Die beiden Norweger am Nachbartisch im Café des Aurora-Kinos fügen auf Nachfrage hinzu, dass zur drivkraft auch das Durchhaltevermögen gehöre – und dass es hier einen Radiosender namens Drivkraft gibt.

CAMPINGEN (Storgata Camping), wo die TIFF-Eröffnungszeremonie der Filmindustrie 2023 stattfindet, war wirklich mal ein Hort für Campingzubehör. Der Staff des TIFF besteht zum größten Teil aus Freiwilligen. Menschen aus der ganzen Welt, fast jeden Alters, geben sich die Ehre, dieses Fest im hohen Norden zu unterstützen.

Mich treibt es jetzt ins Kino, ins AURORA: benannt nach dem Polarlicht (in Tromsø leuchtet uns manchmal, wenn wir den Weg aus den Lichtspielhäusern in die Dunkelheit finden, wenn wir gar nicht damit rechnen, Aurora borealis, das Nordlicht), das größte und bestbesuchte Filmtheater in Nord-Norwegen, eine „Gemeinschafts-Produktion“ der kommunalen Film-Unternehmen von 2007, wo 365 Tage im Jahr in sechs Sälen Filme gezeigt werden. Im Keller des weitläufigen Betonpalastes an der Storgata, im TIFF-typischen, gut organisierten und entspannten Gewühl, treffe ich Katharina wieder, die berichtet, dass der Staff-Job an der Rezeption im Laufe des Vormittags enorm an Fahrt aufgenommen hat.

Erlesene Eisweisheiten oder Zerstörerische Zeitgenoss*innen

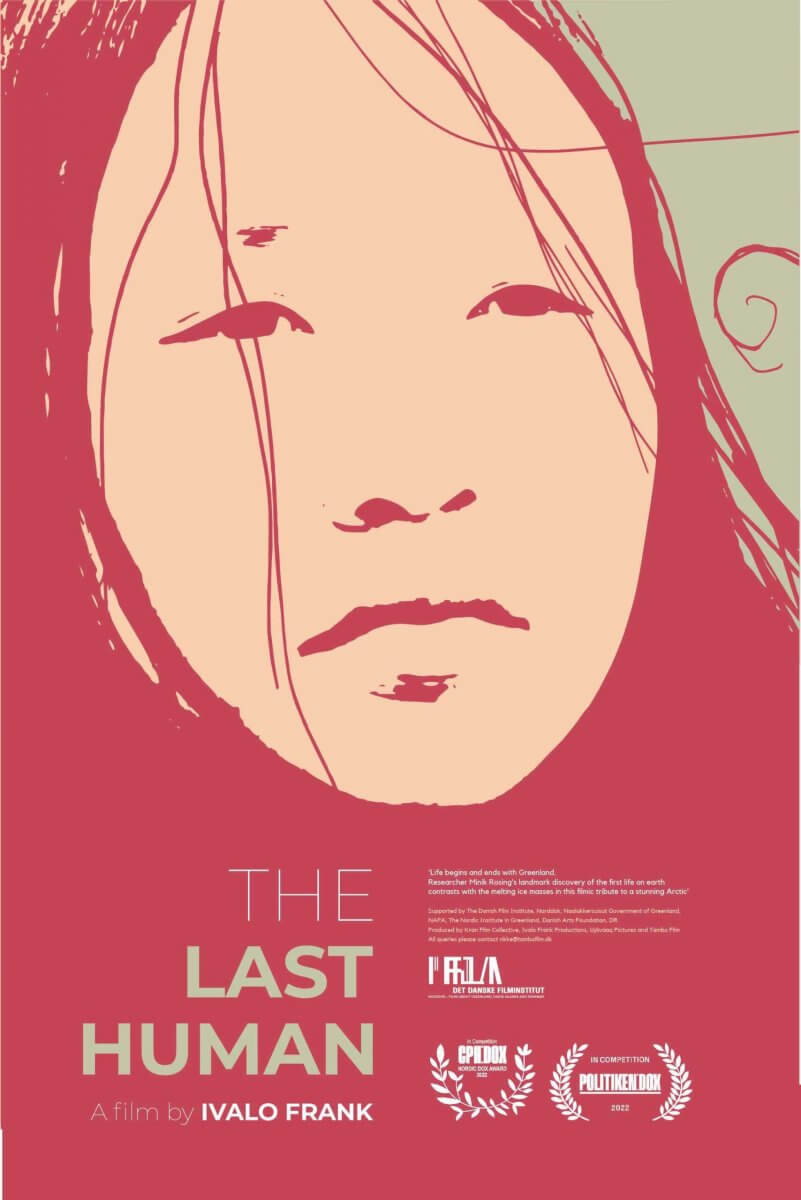

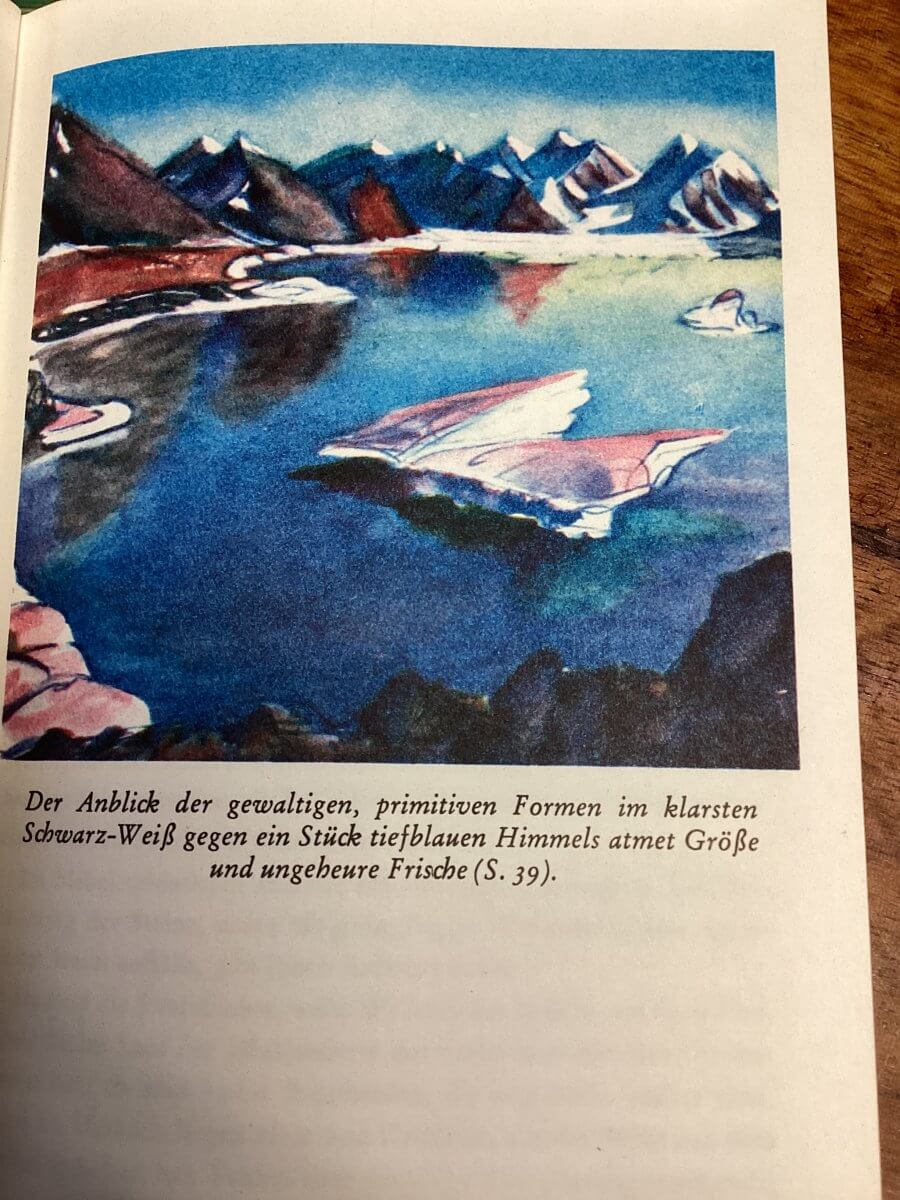

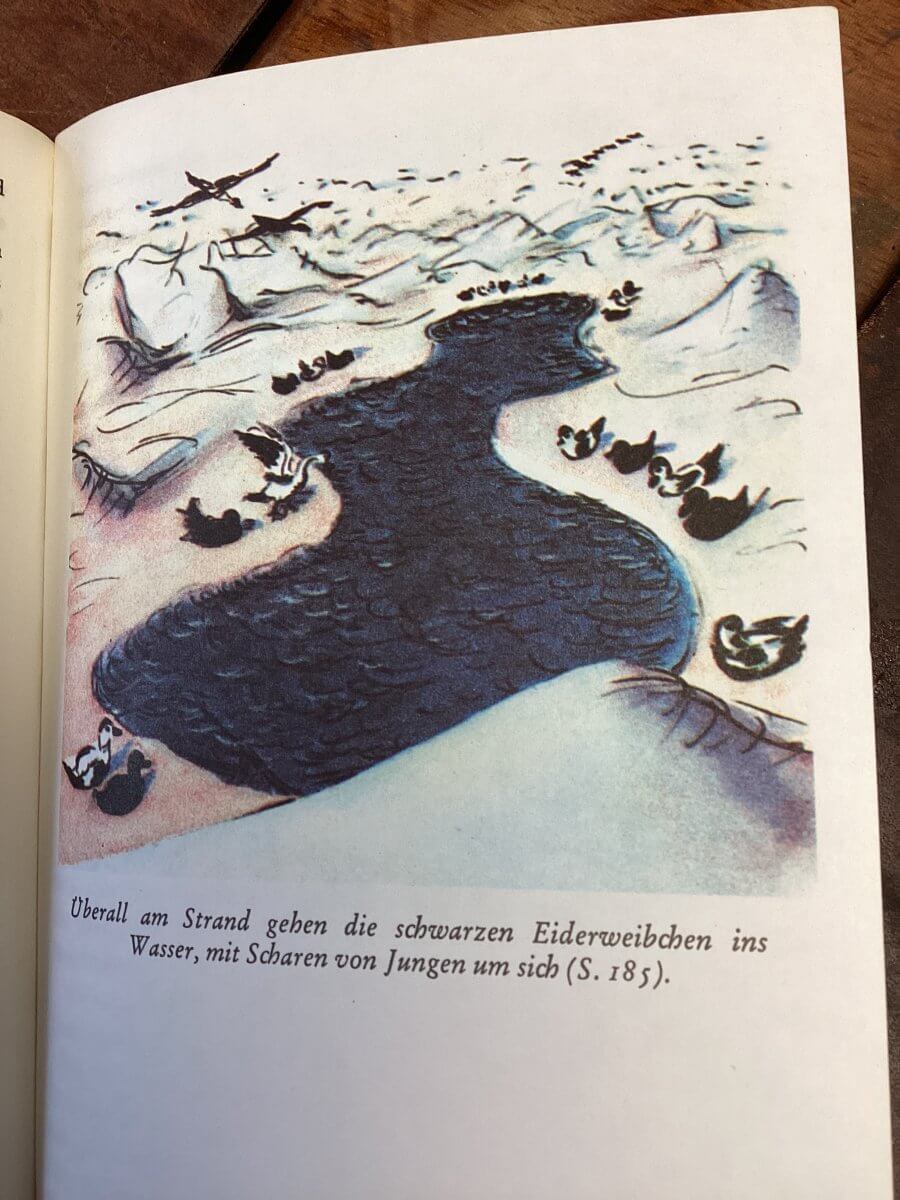

Dem Festival-Programm lässt sich Endzeit-Stimmung entnehmen. Franciska betitelt ihren Debutfilm, der 2022 bei den 64. Nordischen Filmtagen lief, aus dem Norwegischen übersetzt „Der letzte Frühling“ und die Doku, die ich an diesem Nachmittag sehe, bei meinem ersten Tauchgang in die TIFF-Sektion „film fra nord“, die ich mir aus dem üppigen Programm dieses Festivals gefischt habe, heißt „The Last Human“. Aber eigentlich handelt sie vom Leben. Das beginnt in Grönland, sagt Geologe Minik Rosing, 1956 dort geboren. Seinen Beruf habe er vor allem gewählt, weil er so gerne auf grönländischen Gebirgszügen herumschweift. Dabei kommen ihm 1999 östlich der Hautstadt Nuuk extrem alte Ablagerungen unter den Hammer, die ältesten Gesteine der Welt. Als er darin Spuren von Kohlenstoff entdeckt, hält Rosing sie zunächst für Dreck. Aber es handelt sich hier um fast vier Milliarden Jahre altes organisches Material, das auf lebende Organismen, in diesem Fall Bakterien, verweist. Seine Entdeckung wirft alle bisherigen Hypothesen über die Entstehung des Lebens auf der Erde über den Haufen. Auch die Kinder sprechen übers Leben. Der grönländische Regisseur Ivalo Frank gibt ihnen dafür soviel Raum, dass vor treibenden Eisschollen universelle Antworten durchschimmern. In der Polarregion schreitet die Erderwärmung wesentlich rasanter und dramatischer voran als auf dem übrigen Planeten, das macht Grönland zum wissenschaftlichen Hot-Spot. Oder zu Ground Zero? Oder verweist es auf den von Menschen gemachten Anfang vom Ende? Wir hätten die Umwelt ruiniert, sagt einer von Ivalo Franks Protagonisten, und die nächsten Generationen müssten nun sehen, wie sie damit klarkommen.

The Last Human von Ivalo Frank, filmens_thumbnail

Ivalo Frank, die diesen tollen Film – eines meiner absoluten Highlights beim 33. TIFF – gemacht hat, gehört unbedingt in die Liga mostly young – mostly women – mostly fanatstic/brave! Sie wurde 1975 als Tochter dänischer Eltern in Nuuk geboren, wuchs in Dänemark auf, studierte Philosophie an der Uni Kopenhagen und anschließend Anthropologie an der Uni Lund, ließ sich in Berlin nieder, produziert gesellschaftswissenschaftliche Kurzfilme zu Themen wie Krieg und Postkolonialismus und initiierte 2012 das Filmfestival Greenland Eyes, das in den folgenden drei Jahren in Berlin, Skandinavien, Grönland und den USA stattfand.

Anthropologin, Philosophin, Filmkünstlerin Ivalo Frank, Foto Heart

Die Site icewisdom.com des grönländischen Schamanen Angaaangaq berichtet vom tiefsten Winter im Jahr 1963 (!), als zwei junge grönländische Männer, die auf Jagd waren, bemerkten, „dass aus dem Großen Eis Wasser abfloss“. Als sie den Ältesten über dieses seltsame Ereignis berichteten, habe ihnen niemand geglaubt, weil die Temperatur seit drei Monaten unter minus 30 Grad Celsius lag. Später im Winter hätten die Ältesten auf ihrer Jagd dieselbe Erfahrung gemacht: Wasser rann aus der Großen Eiswand. „Dieses war das erste Zeichen dafür, dass etwas verkehrt war – nicht zu Hause im Grönland, sondern in der Welt.“ Aus einem Rinnsal seien mittlerweile tosende Flüsse geworden, die sich in den Atlantik ergießen. Die durchschnittliche Höhe der Eiskappe habe um mehrere Kilometer abgenommen, dieser Prozess beschleunige sich. „Heute brechen Hunderte reißender Flüsse übers ganze Jahr aus dem Eis hervor. Aus erdzeitlicher Sicht vollzieht sich die Eisschmelze unmittelbar, augenblicklich. Das Schmelzen des Eiskaps ist der dramatischste Beweis des globalen Klimawandels und seiner exponentiellen Beschleunigung. Grönland ist der „Ground Zero“ des Klimawandels. Gewiss ist, dass sich unsere Welt verändert und diese Veränderungen bestenfalls unsere Lebensweise verändern und schlimmstenfalls zerstören. Das schmelzende Eis in Grönland fordert uns dazu auf, die spirituelle Bedeutung des Klimwandels zu begreifen und unsere Lebensweise zu reflektieren. Es ist Zeit, mit Augen des Vertrauens in unsere Zukunft zu blicken und daran zu glauben, dass wir unsere innere und äußere Umgebung verändern und so die Zukunft unserer Erde neu gestalten können. Wenn wir zu einem Leben in Harmonie zurückfinden, das Eis in unseren Herzen schmelzen und uns wieder miteinander verbinden, dann werden wir überleben.“ Da fällt mir „Der Gesang des Eises“, das Buch der deutschen Archäologin Annabelle Wimmer Bakic. Aus der Archäologie wisse sie, wie kollektives Wissen über Generationen weitergereicht werde. Bei ihrer Schlittenreise mit dem Schamanen Ankaara zu den alten Ritualplätzen auf Grönland, deren Ziel es ist, verloren gegangenes Wissen zu bergen, birgt die junge Wissenschaftlerin „das Wissen des Eises“. Dessen äußerer Teil besagt, dass das Eis die Mutter allen Lebens ist. Auch den inneren „Gesang des Eises“ hört Wimmer Bakic: „Wie das Eis im Herzen Grönlands schmilzt, so soll auch das Eis in euren Herzen schmelzen“. Sie vernimmt auf ihrer Reise durch die Eiswüsten Grönlands, dass dieses innere Wissen für „eine Zeit des großen Miteinanders zwischen den Menschen und allen lebendigen Wesen, einschließlich der Erde und des Universums“ stehe. Zurück ins Aurora-Kino. Geologe Rosing hat die unterschiedlichsten Leute kennengelernt, als Leiter der Galatea-Expedition, einer Weltumsegelung zu Bildungs- und Forschungszwecken, und bei anderen interkontinentalen Tätigkeiten, zum Beispiel der Weltklimakonferenz, zu der er zusammen Eisblöcke gekarrt hat, um aufs Schmelzen des Polareises aufmerksam zu machen. Die wenigsten dieser potenziell letzten ihrer Art, die er getroffen hat, seinen „assholes“.

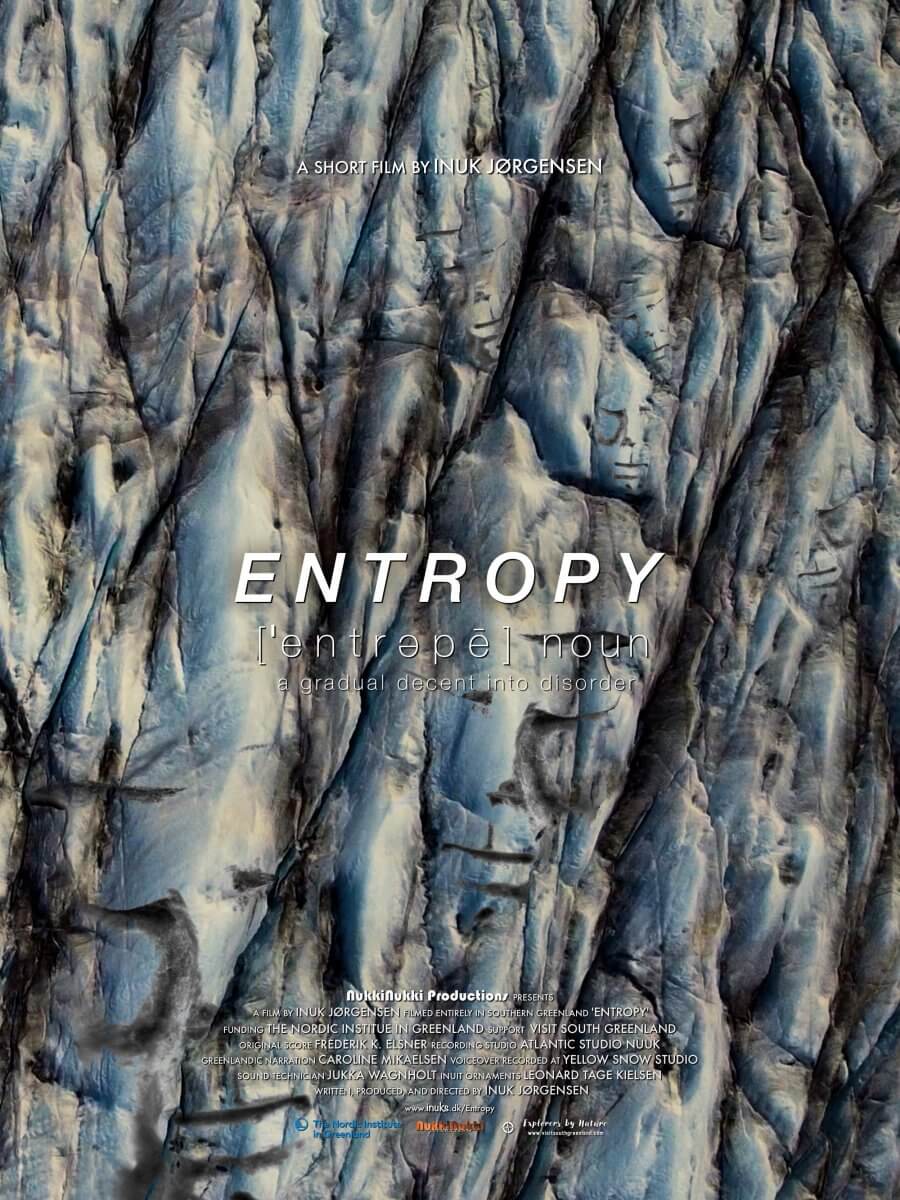

Und der 1981 in Grönland geborene und dort aufgewachsene Filmemacher Inuk Jørgensen (www.inuks.dk/Entropy) legt nach. Bei der Premiere von Future North, der allerersten Ausgabe eines Talentprogamms für Indigenes Filmschaffen am 2. November 2023, zeigte er das Abschmelzen und Wegbrechen von Natur und Kultur in der Arktis. Und zwar zum weltersten Male aus der Perspektive eines Inuit. „Climate change is so much more“, sagt Jørgensen, mit dem Eis würden Kultur und lokale Weisheit schmelzen. „The Inuit are not concerned about Western concerns“. Ihre Erzählungen handeln, wie seine Dokumentation ENTROPY (fast) nicht von Menschen, ihre Sprache und Kultur beruhe auf der Natur. Jørgensens Credits gehen daher an Mutter Gletscher.

Irritierendes Input-Interview oder Beredtes Schweigen

Als ich im Januar 2023 nach dem Gleiten durch Ivalos The Last Human auf die kahle Betontreppe des AURORA Kinos trete, die in die kühle Realität der Gröngata führt, treffe ich Asta Mitkija Balto, leuchtend rot gekleidet, klein, schmal und mit riesiger Ausstrahlung. Sie hat mich an meiner Mütze mit den bunten Wollfäden, die ein bisschen wie Antennen aussehen, „erkannt“. Wir zwei kennen einander nicht und doch erkennen wir einander. Kriege einen Rüffel, weil ich zu viel quatsche. Wenn ich etwas erfahren wolle, müsse ich auch mal den Mund halten. Recht hat Asta. Und erzählt mir, dass Zuhören eher die samische Art sei. „Take a Stone in your Hand and let ist be there until you hear its heart.“ Und dann werden wir uns doch einig bei unserem kleinen Kaffeeklatsch, unter anderem darüber, dass es für uns Ältere in diesen auch verstörenden Zeiten darauf ankommt, ganz genau herauszufinden, was das Universum mit uns vorhat, „how the universe works with us“. Das bedeutet für Mitarbeiterinnen des großen Ganzen beileibe nicht, die Hände in den Schoß zu legen, aber immer wieder, nach innen und nach außen zu lauschen. Und auch mal zu schweigen.

Asta Mitkija Balto, emeritierte Professorin, hat zum traditionellen Wissen, zu Werten, Lebensweisen und vor allem der Pädagogik der Sámi geforscht.

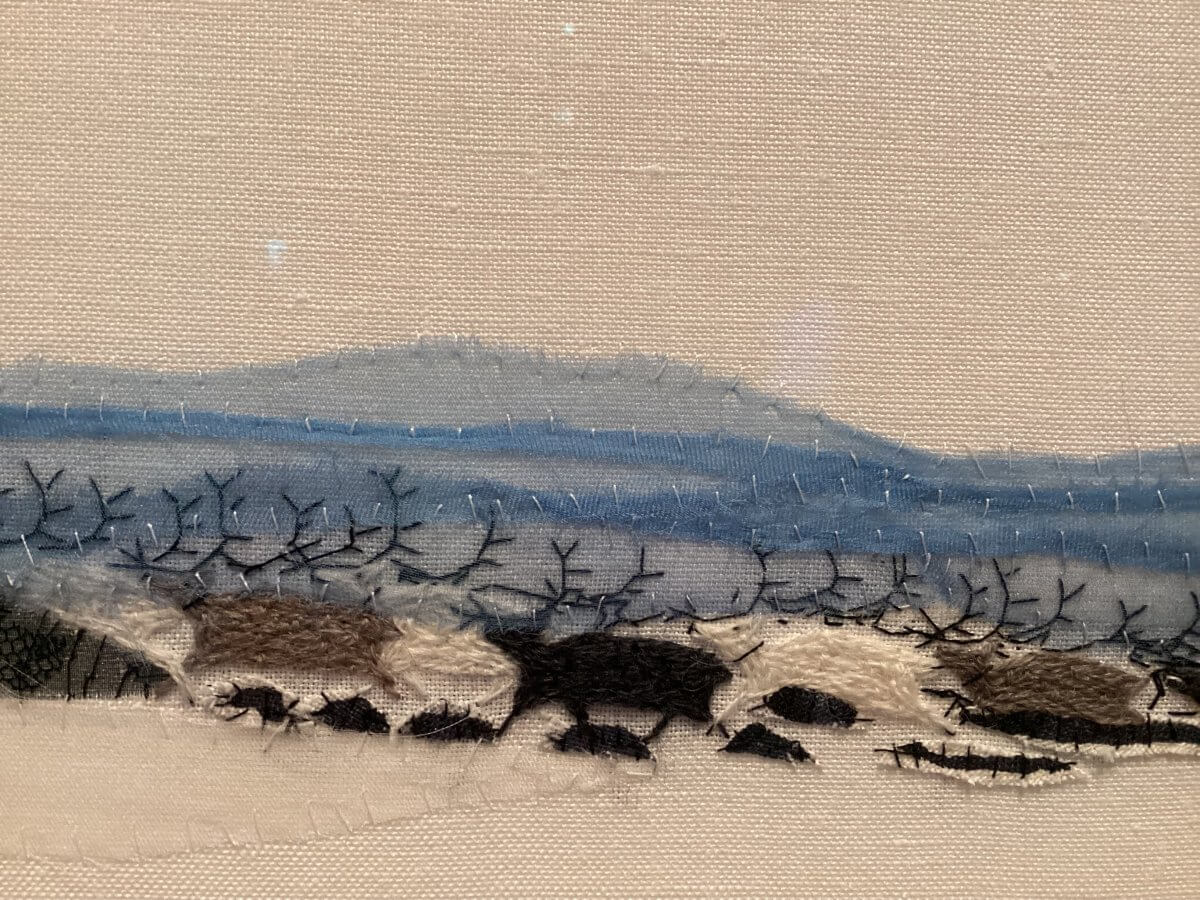

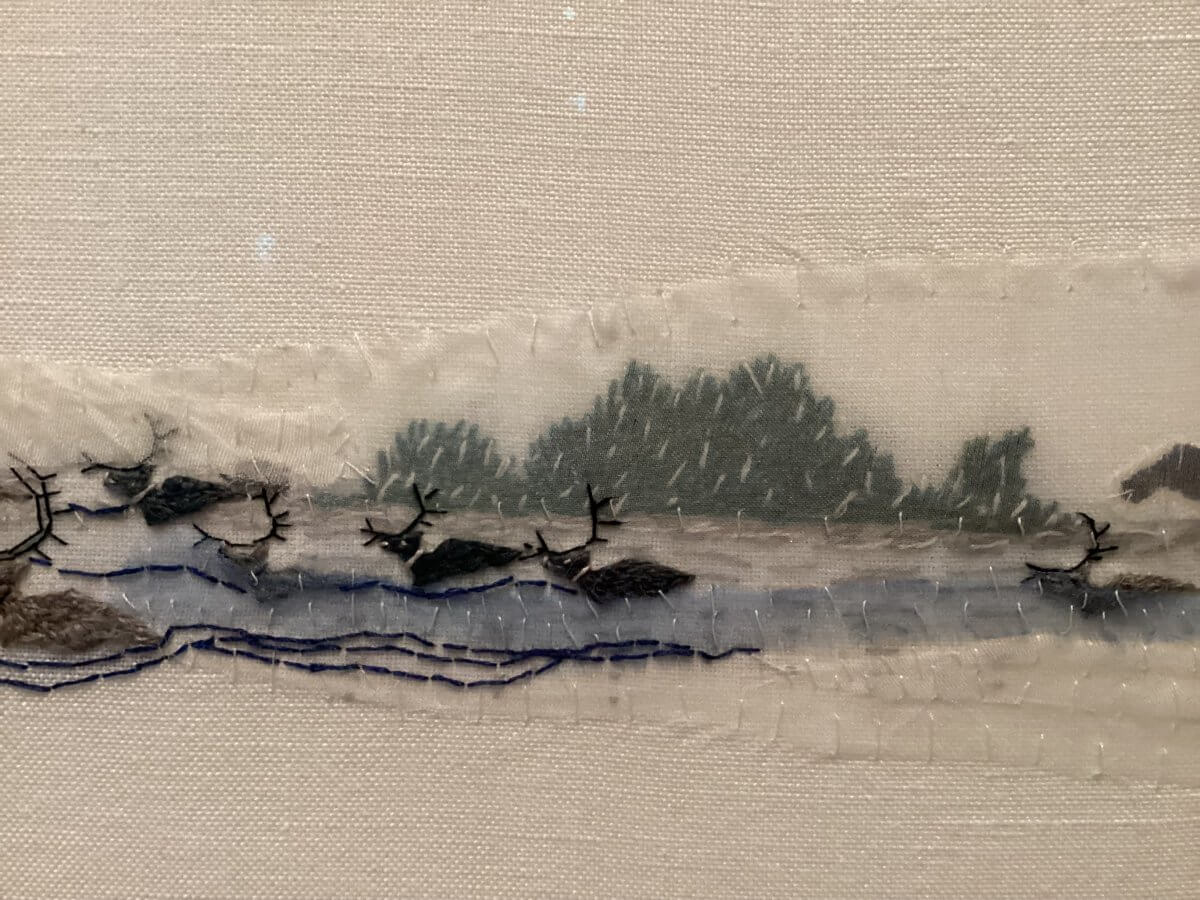

Allerdings macht meine Input-Interview-Methode – ich erzähle ohne Punkt und Komma von Menschen und Ereignissen, von denen ich ahne, dass sie einen Faden zur Gesprächspartnerin spinnen und texte Asta gleich vorm Kino voll mit meiner Begeisterung für Britta Marakatt Labba, geboren 1951 in der Sápmi-Region, deren Stickerei 2017 auf der Dokumenta ausgestellt war – die Welt klein und ich erfahre, dass Asta mit Britta eng befreundet ist.

Marakatt Labba gehört zu einer Gruppe von Künstler*innen, die seit den 1970ern mit ihren Werken Stück für Stück Würde und Stolz der indigenen Bevölkerungsgruppen zurückerobern. Und ich habe ein Déjà-vu: glaube, ich habe gesehen, wie Asta und Britta den Erfolg der Stickerei „Historjá“, die im wahrsten Sinne Fäden zieht von den Ahnen in Sápmi über die Widerstandsbewegung im 20. Jahrhundert bis in die Zukunft, gefeiert haben, im Kino, im Dokumentarfilm über die Textilkünstlerin. Die sagt von sich, angesichts des Durchbruchs nach 40 Jahren Storytelling per Stickerei, dass sie vor allem beharrlich war, nie scharf drauf, ihre Arbeits- und Ausdrucksweise zu ändern, weil etwas anderes „trendier“ war.

Britta Marakat Labba, 1951 in einem sameby, einer von Sámi bewohnten Ortschaft, geboren, schafft seit Jahrzehnten mit ihren Stickereien Miniaturwelten in sehr großem Stil, in diese gestickten Welten passen Kultur, Geschichte, Politik, Religion, Natur, konstsallskapetvagase.com.

Eines ihrer Werke ist bis zum 25. Februar 2024 in Hamburg ausgestellt, im MUSEUM AM ROTHENBAUM Kulturen und Künste der Welt (MARKK).

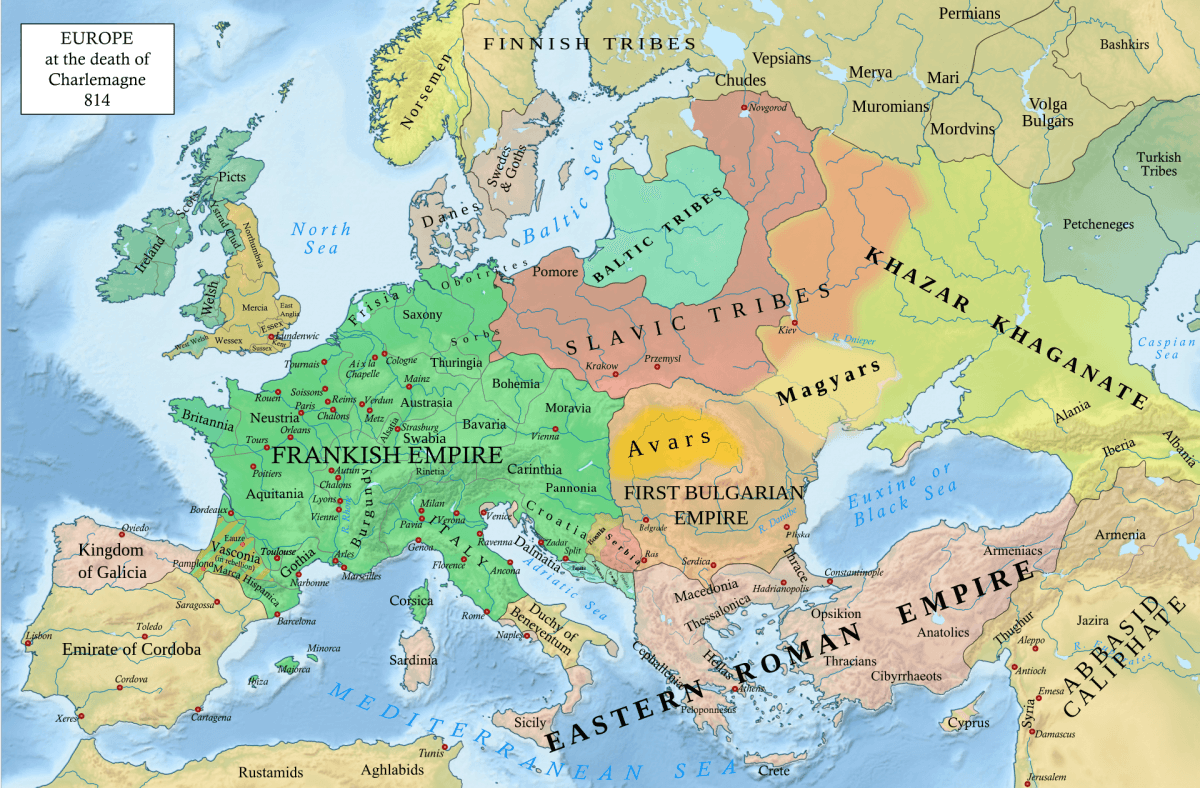

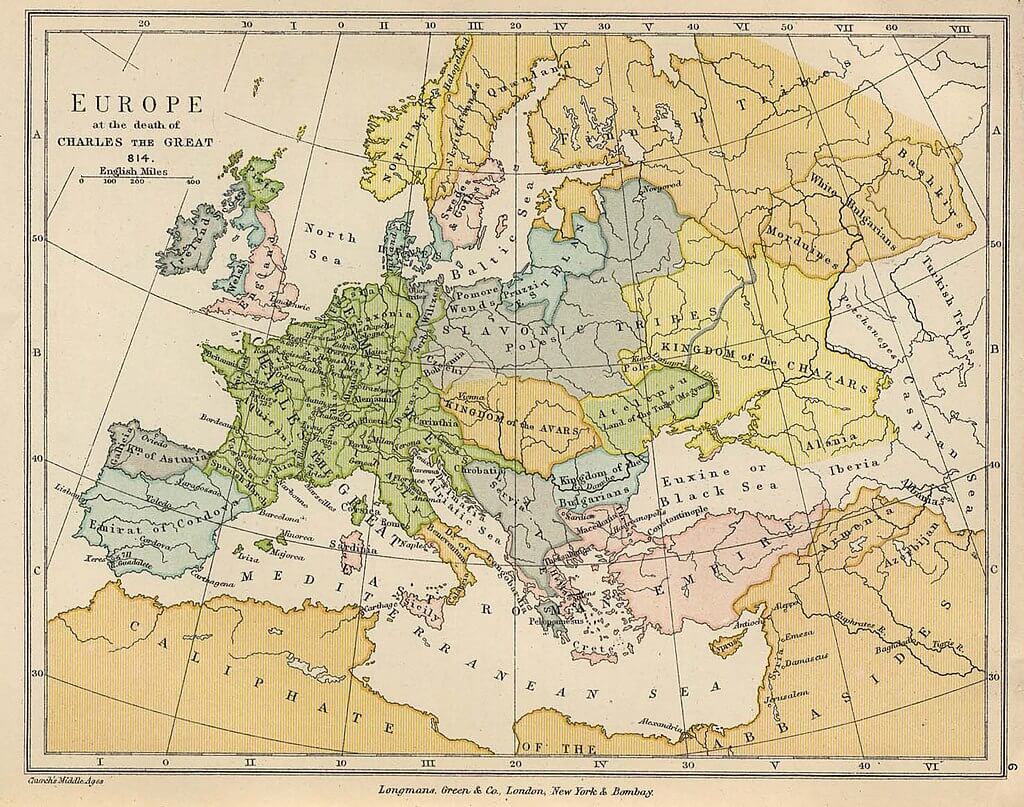

Die Welt wird wieder sehr weit, als Asta mir von der Denk- und Lebensweise der Sámi erzählt. Ist es ein Wunder, dass sie als Nomaden Weitgeistigkeit und stillen Tiefsinn über unzählige Generationen weiterentwickelt und -gegeben haben? Als wir über den Film „The last human“ sprechen, lerne ich über diehtu und dieda – und freue mich, dass Asta mir die Vokabeln in mein schwarzes Notizbuch mit dem TIFF-Logo, dem Rentiergeweih, schreibt, weil ich digital keinen Querstrich beim D produzieren kann, und vor allem, dass sie mir als erfahrene Lehrerin die samischen Wörter für Wissen und Wissenschaft praktisch auf die Zunge legt, verbunden mit einem Hinweis auf das Feld „native science“. Dem werde ich nachkommen, inspiriert durch das, was ich im November bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck, aus den Dokumentationen über Brittas künstlerische und politische Arbeit und über ein indigenes Volk im brasilianischen Dschungel herausgehört habe über das alte Wissen, kundskap auf Norwegisch, knowledge auf Englisch. Mein diesbezüglicher Kurzbericht aus der Republik Altai im südwestlichen Sibirien erzeugt ebenfalls Resonanz. Asta erzählt, ihr Volk stamme ursprünglich von dort: „Altai is the Origin of the Sámi culture“. Das trifft sich. Auch die Vorfahren meines Vaters, das von den Kreuzrittern nahezu restlos überwältigte baltische Volk der Prußen, sind, zumindest nach ungefähren Angaben der lettischen Ethnologin Marija Gimbutas, aus dieser Region an die Ostsee vorgedrungen – und hatte damit den kürzeren Weg. Da die Prusai, wie sich der westbaltische Volksstamm, von dem ich abstamme, selber nannte, ausgestorben (manche schreiben „assimiliert“, mir fällt auch ausgerottet ein) ist, sind die Sámi nun das einzige indigene Volk, das in Europa überlebt hat. Und Asta gehört zu der ersten Generation von Sámi mit universitärer Ausbildung. Sie ist emeritierte Professorin der 1989 gegründeten Sámi University of Applied Science in Guovdageaidnu (nach ihren Worten sprachlich „kolonialisiert“ als Kautokeino), arbeitet dort auch in der Sámi National Theatre Company, die sich nun während des TIFF in Tromsø trifft und muss jetzt los zu deren Meeting. Am Montag war Asta gerade angekommen – und es war aber vom Universum so gedacht, dass wir noch einmal aufeinander stoßen sollten, kurz vor ihrem Abflug. Davon später.

Die Rentierbrühe nach uraltem samischen Rezept muss mindestens fünf Stunden kochen. Sie heizt von innen im Außenkino (utekino) und die Rentierfelle auf den Palettenbänken wärmen uns Outdoor-Cineast*innen von unten.

Bin gut eingestimmt für die Opening Ceremony im Winter Cinema. Stapfe zum Stortorget und bekomme dort einen Becher heiße Brühe, fünf Stunden aus Rentierfleisch und -knochen gekocht nach ganz altem Sámi-Rezept von Schüler*innen aus dem kleinen Ort Lakselvbukt, dessen Schule insgesamt 17 Schüler hat, und fotografiere, ohne zu wissen, wenn ich vor mir habe, zwei Frauen in der ersten Reihe des Utekino – Outdoorkino, wo sie auf Rentierfellen sitzen. Links auf dem Bild ist Silje, sie trägt gákti, die Tracht der Sámi, soviel weiß ich inzwischen. Erst als Silje die Bühne aus Schnee betritt, erfahre ich, dass sie Silje Karine Muotka ist, Präsidentin des Sámi-Parlamentes. Seit meinen Norwegenreisen als Studentin in den 1970ern ist im Norland viel passiert, von dem ich wenig mitbekam. In Karasjohka (Karasjok) wird 1989 das Sámediggi (Sametinget), das Parlament der Sámi in Norwegen konstituiert und 1997 entschuldigt sich König Harald V. von Norwegen als erster Regierungsvertreter offiziell bei den Sámi für die Handlungen des norwegischen Staates: „Der Staat Norwegen wurde auf dem Territorium zweier Völker gegründet – des samischen Volkes und der Norweger. Die samische Geschichte ist eng mit der norwegischen Geschichte verflochten. Heute drücken wir im Namen des Staates unser Bedauern für das gegen das samische Volk begangene Unrecht aus seine harte Politik der Norwegisierung.“

Silje Karine Muotka, Präsidentin des Sámi-Parlamentes, des Sámedggi

Parlamentspräsidentin Muotka spricht bei der Eröffnungszeremonie in Tromsø über den TIFF-Eröffnungsfilm „Ellos eatnu – La elva leve“, mit dem Regisseur Ole Giaever den Konflikt um den Alta-Staudamm und zugleich den Kampf der Sámi um ihre Rechte und ihr Überleben aufgreift, spricht von einer „great historic première“, und hofft, sie möge die junge Generation dazu bewegen, immer bessere Fragen über die Sámi zu stellen. Und die Hauptdarstellerin des Films sagt, diese Rolle sei die größte Ehre ihres Lebens für sie, die nun den Kampf ums Überleben der Natur der Finnmark und ihres Volkes am Reppar-Fjord fortsetzt.

Ella Marie Hætta Isaksen, Hauptdarstellerin in Ellos eatnu, La elva leve, Lasst den Fluss leben, und dessen Regisseur Ole Giæver bei der Eröffnungszeremonie des 33. TIFF

Ella Isaksen bleibt dran an diesen komplexen und komplizierten Herausforderungen, hat sie sich doch schon in der Grundschule in Deanussaldi (norwegisch Tana), einer Ortschaft mit knapp mehr als 700 Einwohner*innen in Nordostnorwegen, an der Grenze zu Finnland – vehement dafür eingesetzt, dass alle Sámi Sámi sprechen, genauer genommen Nordsamisch. Diese Sprache ist in der zu nahezu 80 Prozent von Sámi bewohnten Provinz Deatnu (norwegisch Tana) dem Norwegischen gleichgestellt. Die Region, ist ein wichtiges Weidegebiet für Rentiere, dort werden Inlandsfischerei und Jagd betrieben, dort stellt der Rásttigáisá mit gut 1000 Metern die höchste Erhebung dar – und einen heiligen Berg. Ausgerechnet dort soll nun die ausgedehnte Windkraftanlage Davvi errichtet werden. Ein weiterer Eingriff sowohl in die Rechte des indigenen Volkes als auch in bisher von menschlichen Eingriffen verschonte Gebieten in der Arktis. Sámi-Aktivist*innen sind durch den geplanten Windpark beim wichtigsten heiligen Berg ihres Volkes alarmiert.

Umstrittene Windräder in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark

Isaksens sehr lesenswertes Buch „Derfor ma du vite at jeg er same“ – es ist noch nicht übersetzt, der Titel bedeutet: Deshalb musst du wissen, dass ich Sámi bin – ist 2021 erschienen. Da war sie 23, Umwelt-Aktivistin und Frontfrau ihrer Band ISÁK. Isak heißt ihr Großvater. Den habe sie hinter sich gefühlt, schreibt die junge Multi-Künstlerin, ebenso wie ihre Großmutter und viele Generationen von Vorfahren, beim Stjernekamp 2018, dem Sänger*innen-Wettbewerb des NRK (Norsk rikskringkastning, in etwa „Norwegischer Reichsrundfunk“). Isaksen fühlt sich von einer ihr bis dahin unbekannten Kraft durchdrungen. „Sie joikten mit mir“.

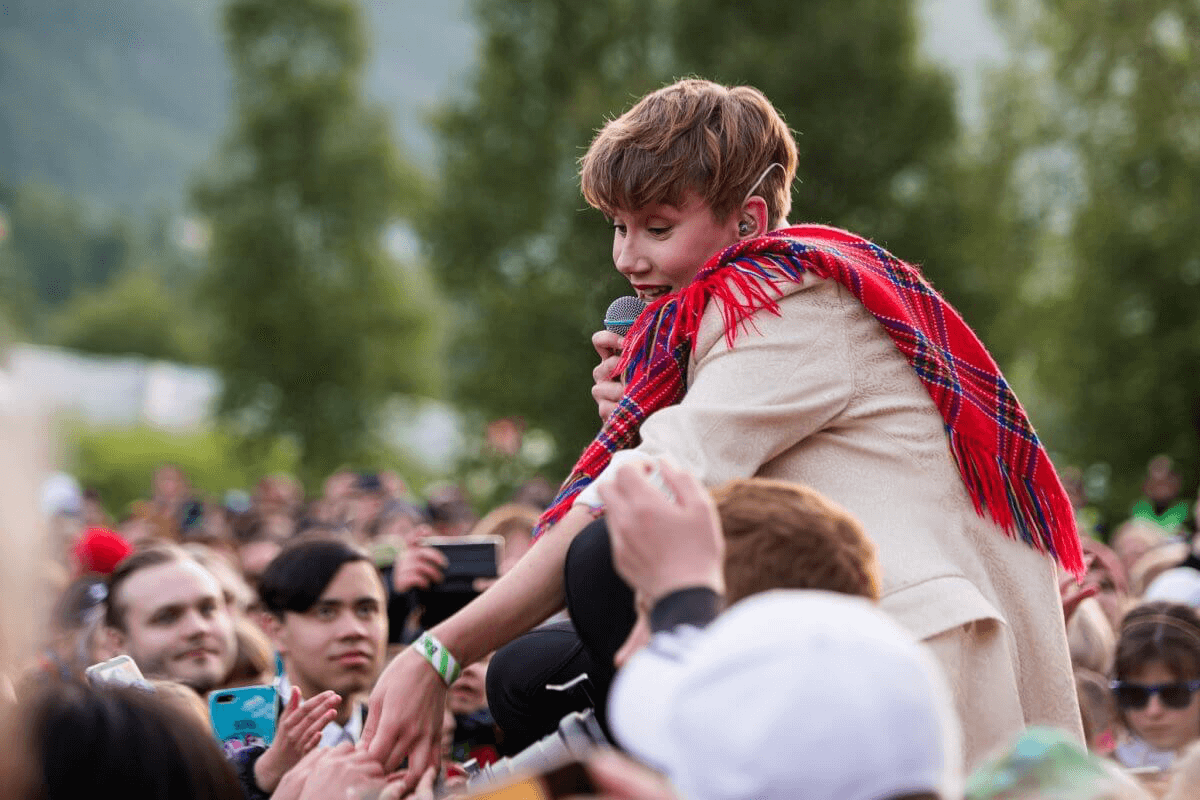

Joiken, das Wort stammt vom samischen Verb „juoigat“ ab, ist mit dem Jodeln verwandt. Die rau klingende Stimmtechnik wird auch throatsinging, Kehlgesang, genannt. Der traditionelle Gesang der Sámi geht auf die Steinzeit zurück und stellt eine der ältesten Vokaltraditionen Europas dar. Gesungener Text wechselt sich ab mit bedeutungslosen Silben, die Töne sind dabei oft wichtiger als die Worte, stellen eine Möglichkeit dar, sich dem Besungenen zu nähern, während die oder der Joikende sich der Landschaft, der Natur, der Umgebung anpasst. Der Joik existiere einfach, so beschreiben es die samischen Sänger*innen. Zwar sei ihr Joik für die Ortschaft Mazé (norwegisch Masi), ein fast ausschließlichen von Sámi bewohntes Dorf am Fluss Altaelva, das 1987 mit dem Bau des Staudamms dort überflutet wurde, für viele eine Art Katalysator für unerlöste Gefühle, Aufruhr und Mut geworden, schreibt Isaksen, aber sie fühle aufrichtig, dass sie nichts damit zu tun habe, keinerlei Verehrung oder Bewunderung verdiene. Der Joik entstehe ohne ihr Zutun. Sie stelle sich nur zur Verfügung, der Joik finde sie, sei aber nicht zu erzwingen. Das unterscheide ihn auch vom Gesang. Der Gesang sei Musik, der Joik sei viel mehr, eine eigene Sprache, „mit einer zentralen Rolle – und vielen unterschiedlichen Funktionen – in der samischen Gesellschaft. Joiken ist auch ein wesentlicher Bestandteil der ursprünglichen Religion der Sámi. Die Noaidi, die männlichen Schamanen dieser Tradition und die Frauen mit übersinnlicher Verbindung guap, kweppckas, gåbeskied oder framåt genannt, riefen als Mittler*innen, Heiler*innen, spirituelle und rituelle Spezialist*innen, Seelsorger*innen mit ihrem Joik Geister und Götter und baten sie um Hilfe. Auch bei privaten Zusammenkünften und Festen wurde gejoikt. Aber auf der Bühne wäre luohti (das ist das nordsamische Hauptwort zum Verb juoigat) ursprünglich nie vorgetragen worden. Und als Popsängerin fühle sie, „dass die westliche Popskala die ganze Zeit drohe, die traditionellen Joik-Töne zu überwinden. Ja, genau so wie die norwegische und die nordsamische Sprache um den Platz in meinem Hirn kämpfen.“ Als „Szene-Joikerin“ trage sie dazu bei, das Joiken einem großen Publikum zugänglich zu machen, aber auch dazu, es aus seinem „natürlichen Habitat“ zu entführen. „Heute verschwindet die alltägliche Joik-Kultur mehr und mehr, und darum machen sich viele große Sorgen, fragten sich, was mit der samischen Gesellschaft geschehen würde, wenn sie ganz verschwinde. „Wie bei der Klimaveränderung, rechnen wir immer mit dem schlimmsten Wetterextrem. Wir spielen mit der Kraft der Erde und setzen Kettenreaktionen in Gang, von denen wir noch nicht einmal die Konturen erahnen. Geben wir den Joik auf, fürchte ich, dass wir einen ganz zentralen Tragbalken in unserer Kultur verlieren. Er trägt mehr als wir ahnen. Weil wir ohne Joik den Klebstoff verlieren, der in tausenden von Jahren Beziehungen gepflegt und Familien zusammengehalten hat. Wir können nicht länger Porträts der Vergangenheit malen, um für die Zukunft zu lernen.“

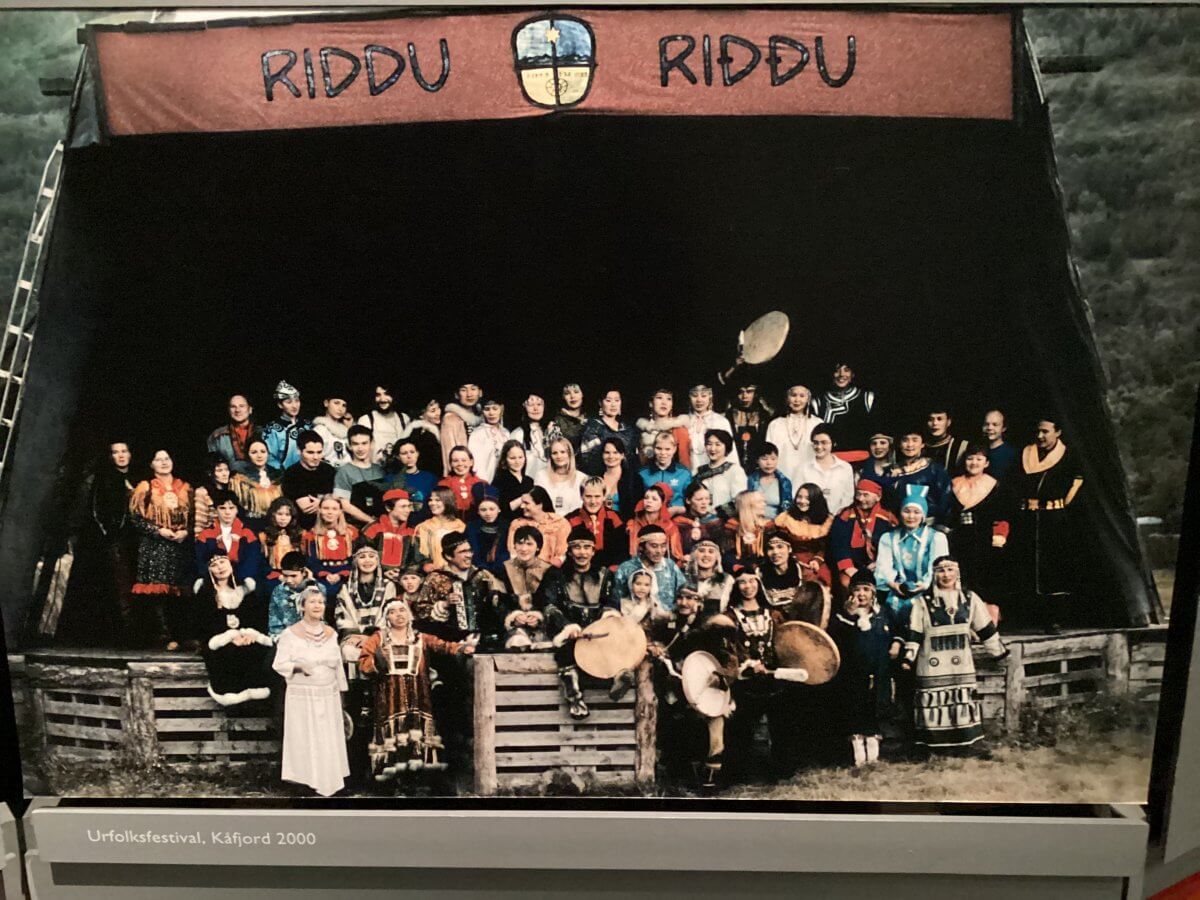

ISÁK at Riddu Riđđu 2019, ISÁK ist die Band von Ella Isaksen, Riddu Riđđu ein jährlich stattfindendes Urvolk-Festival, Andreas Kalvig Anderson

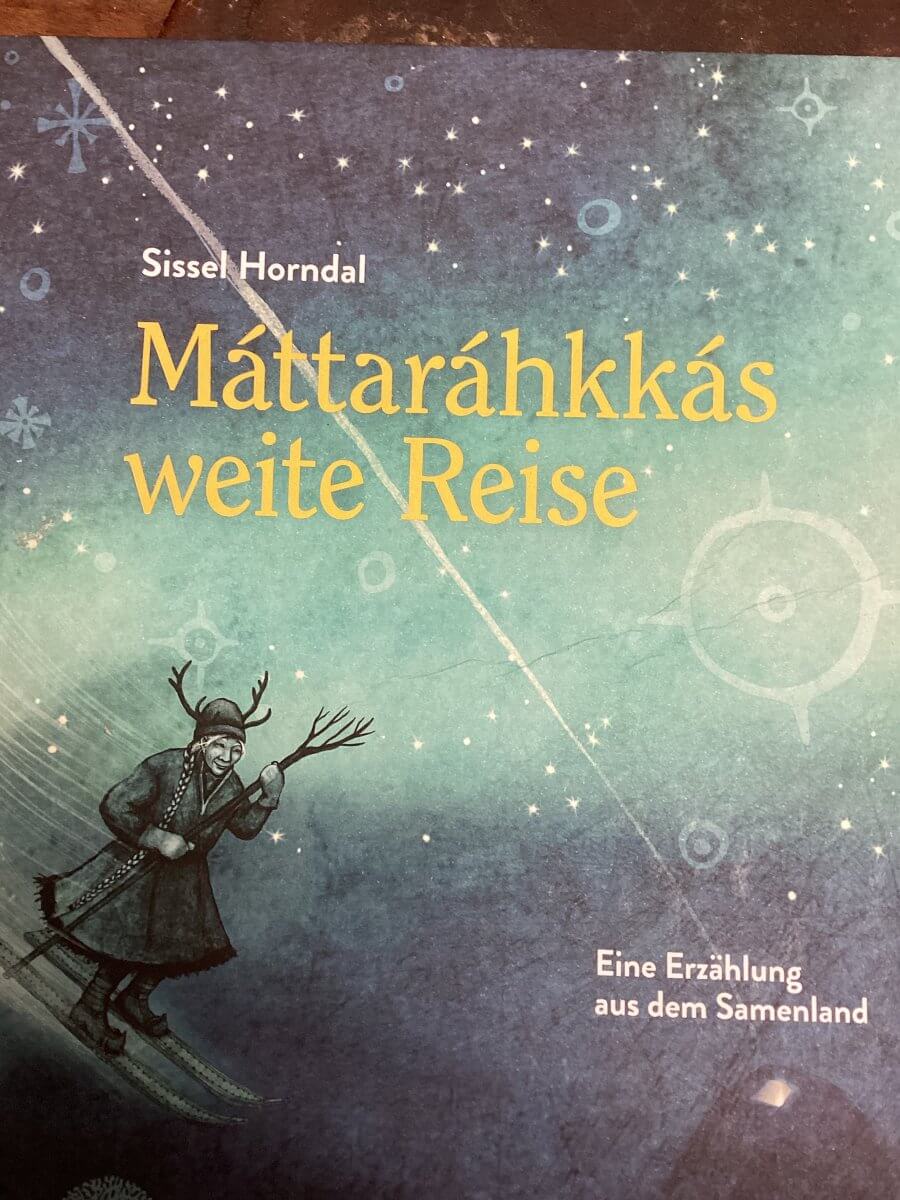

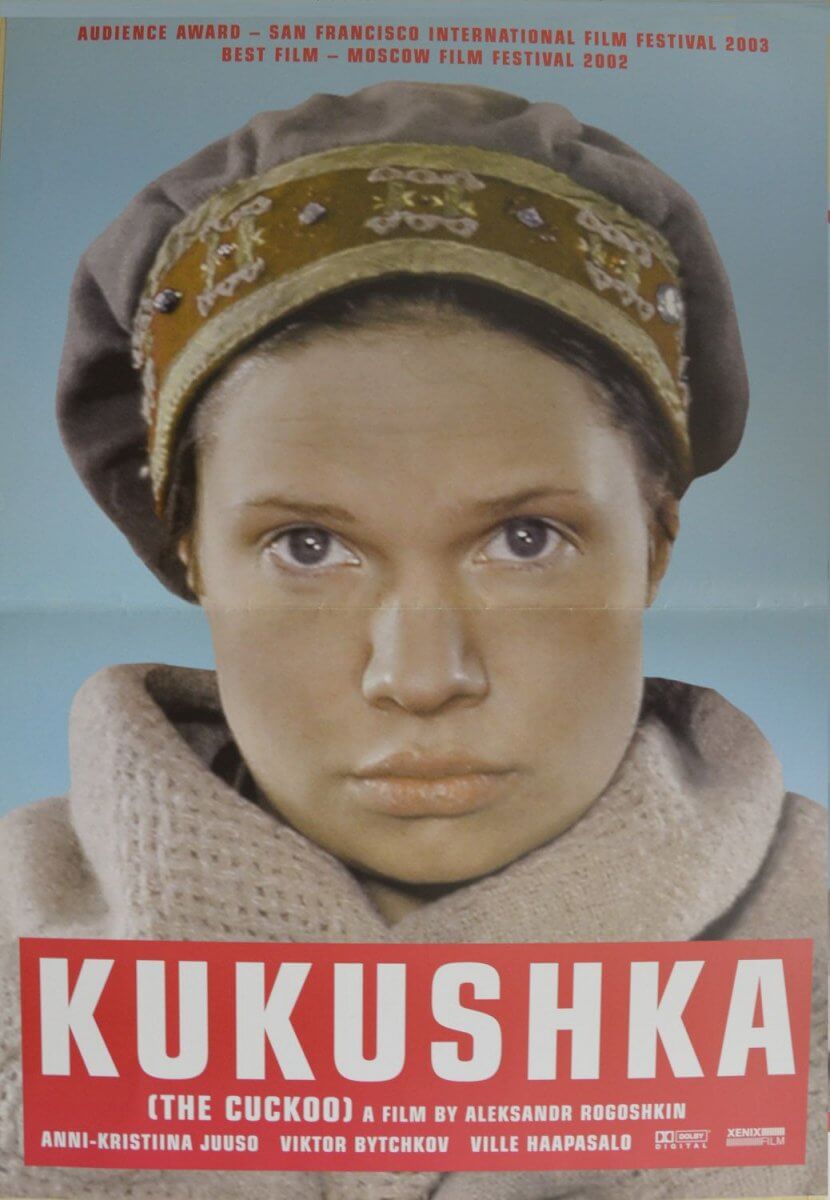

Bei den Arctic Winter Games der Bewohner*innen des zirkumpolaren Nordens, eine der weltgrößten Urvolk-Veranstaltungen, wie Isaksen schreibt, hat sie 2014 zum ersten Mal „ihren Großvater Isak gejoikt“. Ein persönlicher Joik ist in etwa ein musikalisches Porträt ohne Worte. Und der 16-jährigen Musikerin war daran gelegen, dass ihre Urvolkschwestern und -brüder ein „kleines Bild vom Leben bekommen, das er gelebt hat.“ Ihre Band, die sie mit Produzent Daniel Eriksen und Schlagzeuger Aleksander Kostopoulos, 2017 gründet, nennt sie ISÁK, nach dem Vornamen des Großvaters und dem Nachnamen ihres Vaters.