28. Juli 2024

abreise Sonntag, den 28. – 17:18 – Station/Stavoren –

aber vorher verabschiede ich mich ausführlich und mehr als zehn Stunden lang von diesem Ort und seinen Zeiten – Gezeiten hatte Stavoren auch mal – ; seiner Geschichte und den Geschichten von heute und morgen. Dafür stehe ich früh auf, lange bevor die ersten Mittsegler*innen von den Plattbodenbooten der braunen Touristenflotte geklettert sind, mit Handtuch über der Schulter. So habe ich einen ganz besonderen, einvernehmlich einsamen Morgen.

Der Sonnenaufgang trieb mich direkt vor die Füße der Vrouwe. Dort offenbarte sich mir ihre Ortschaft aus ihrer Perspektive: Fokus: Schiffe. Die Plastikyachten an der nördlichen Pier sehen alle gleich aus Bei strahlendem Wetter leerte sich der Hafen rasant.

Dort las ich ganz in Ruhe die deutschsprachige Version ihrer Geschichte. Immer mehr spannende Indizien tauchen auf. Eine Spur führt gar nach Gdańsk (damals Danzig), diese aufregende Stadt, in der meine Tante im Zweiten Weltkrieg Medizin studiert hat, während sich dort Ungeheuerlichkeiten zutrugen, diese Stadt, die die Hauptrolle in meinem „Long-Blog“ ORTSZEIT I – Der karierte Koffer fährt nach Langfuhr (noch nicht veröffentlicht) – spielt, wo es auch um den Weizen geht, denn Danzig war die Kornkammer der Hanse: Die wachsenden Städte westlich der Weichsel waren auf die Getreideimporte von dort angewiesen. Weizen aus Danzig war daher das Kostbarste, was der Kapitän der Kogge der steinreichen Witwe auf seinen Fahrten fand, wie er fand.

Der Hafen von Danzig mit seinen Getreidespeichern, es gab dort damals mehr als 300, im 17. Jahrhundert, Aegidius Dickmann

Stavoren – Danzig und zurück, was für Seefrauengarnverknüpfungen. Weiterhin liebe ich die Idee eines vereinigten Eurasiens der Regionen, nicht der Nationen.

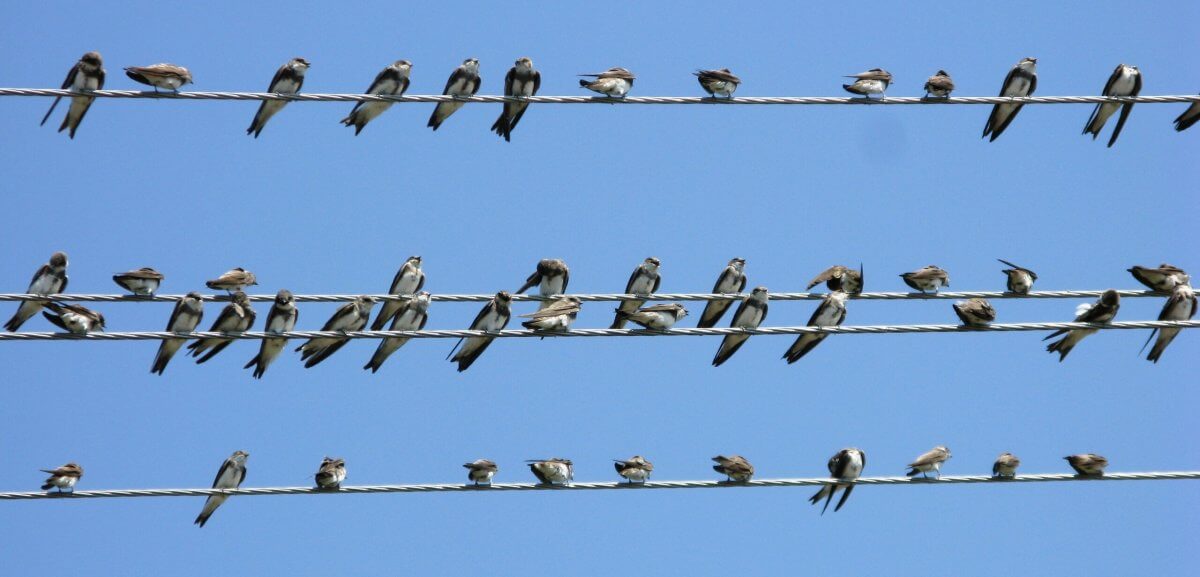

Schreibe mit meinem Füller, der mich auf allen Reisen begleitet, samt Tintenfass, zu Füßen der Vrouwe van Stavoren, an diesem Sonntag um 07:00: „Hatte noch nie einen besseren Platz für meine heiligen Morgenseiten: ein ganz leichter Wind – eine weiße Yacht mit einem schwarzen Bordhund läuft aus – lässt das Wasser gegen die Rümpfe plätschern. Die kleinen Schwalben (Uferschwalben?) kreisen ein Stück über den Masten der Traditionsschiffe an der Nordseite des Hafens“ – und da muss eine Biologin erstmal nachgucken, wegen der Schwalben. Sie nimmt ja die freilebenden Tiere mindestens so wichtig wie wilde und halbwilde Menschen… Also: es sind Uferschwalben (Riparia riparia). Wie die anderen Schwalbenarten kommunizieren sie unentwegt miteinander, in einer großen Bandbreite von Lauten, und haben ein sehr sensibles Gehör; ernähren sich von Fluginsekten, brüten in Westeuropa und ziehen nach Süden. Die Uferschwalbe, mit höchstens 13 Zentimetern die kleinste Schwalbenart, ist ein Weitstreckenzieher, sie sucht Winterquartiere in Nordwest- und Zentralafrika und in Südameriak auf. Wir Menschen rücken ihr ziemlich brutal auf den Pelz, aufs Gefieder, vernichten am laufenden Band Brutplätze der Uferschwalben wie lehmige oder feinsandige Steilufer und Abbruchkanten – zum Beispiel für noch mehr Spekulationsobjekte – pardon, offiziell heißt das Ferienhaus mit Meerblick. Dabei ist so eine Uferschwalben-Kolonie weitaus interessanter als noch mehr „boxes on the hillside“. Die Tiere graben mit dem Schnabel armtiefe Brutröhren, sie fliegen mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde, trinken und baden im Flug und sind super gesellig. Ganz anders als viele Bewohner von Betonkästen am Ufer. Zwar ist die Uferschwalbe gesetzlich geschützt, aber fürs Überleben dieser Art ist wohl Seinlassen in großem und großzügigem Stil erforderlich. Es geht ja auf diesem Planeten nicht nur um immer vollere Konten, oder?

Шатилло Г.В. – Eigenes Werk

Zurück an den uralten Hafen von Stavoren, an dem mich mein uraltes Hotel – HERBERGH ANNEX KOETSHUS SINDS 1663 – am sehr frühen Sonntagmorgen doch tatsächlich mit einem Kaffee versorgte. Bedankt! An dem ich dermaßen erfrischt und gestärkt dann die deutsche Version der Legende um die Gier fand. Im 13. Jahrhundert wuchsen Wohlstand und Pracht einzelner aufs Äußerste, man sprach von den Verwöhnten von Stavoren. Bevor sie zur wahrscheinlich verwöhntesten Person der Hansestadt wurde, hat „Het vroutje van Stavoren“, wie mein Bilderbuch von Arthur Japin mit Illustrationen von Jan Cleijne heißt, ihren Mann an die See verloren, und wurde Reederin und reichste Frau von Friesland. In ihrem Hochmut soll sie dem Kapitän eines ihrer Schiffe den Auftrag gegeben haben, ihr aus fernen Häfen das Kostbarste zu bringen, das er erwerben könne. Als dieser schließlich nach langem Umhersegeln, so geht die Legende weiter, in Danzig landete, entdeckte er dort in einem Speicherhaus den besten Weizen, den er jemals gesehen hatte. Er belud damit die Kogge und steuerte Stavoren an. Aber dort kochte seine Auftraggeberin vor Wut, als sie von dieser Ladung hörte. „An welcher Seite hast du die Ladung aufgenommen?“ soll sie ihn gefragt haben. Er habe Backbord (in Fahrtrichtung links) angegeben, und sie habe angeordnet: „Dann werfe sie an Steuerbord in die See.“ Der Kapitän sei dem Befehl gefolgt. In allen Versionen, die ich bisher gehört oder gesehen habe, tritt ungefähr zu diesem Zeitpunkt ein alter Mann auf, den diese Verschwendung so aufregt, dass er die Reederin verwünscht. Sie möge für ihren Hochmut bestraft werden, es werde die Zeit kommen, da werde sie betteln gehen.

Und dann kommt die Sache mit dem Ring, siehe vorn. An der ist im Nachhinein vor allem der Fisch interessant, der beim goldenen Ring angebissen hat. Gadus morhua. Gibt es vor Stavoren nicht mehr seit etwa 1932, als die Nordsee durch den Abschlussdeich abgeschnitten wurde. Auf Deutsch wird er Dorsch oder Kabeljau genannt. Letztere Bezeichnung stammt vom niederländischen Wort Kabeljauw, und woher das stammt, weiß keine/r so recht. Erkennbar ist das Meerestier an seinem vorstehenden Oberkiefer und dem Bartfaden am Unterkiefer, sowie an den drei Rückenflossen.

So sieht der Kabeljau von Stavoren aus, er soll an den goldenen Ring der gierigen Kaufmannswitwe erinnern, den diese in einem Kabeljau serviert bekam.

Früher kam der Kabeljau im Nordatlantik und seinem Nebenmeer, der Nordsee, in rauen Mengen vor. Heute sind die Bestände eines unserer wichtigsten Speisefische gefährdet. Und mir fällt ein Interview ein, dass ich Anfang der 1990er mit Elisabeth Mann Borgese, 1918 als jüngste Tochter von Katja und Thomas Mann geboren, war sie später als Seerechtsexpertin, Ökologin, Publizistin, Autorin aktiv und ging auf Helgoland, wo ich sie traf, in den allerfrühesten Morgenstunden erstmal schwimmen, wir hatten also einiges gemeinsam. Mann Borgese prophezeite damals, wir wären die letzte Generation, die wilden Meeresfisch essen könnten. Der Kabeljau ist durch Überfischung gefährdet – Gier, siehe oben – insbesondere aber durch die Erderwärmung. Die ja im Grunde auch auf Gier zurückzuführen ist. Halten wir das 1,5-Grad-Ziel nicht ein, ist der Fortbestand dieser einst massenhaft verbreiteten Art gefährdet. Sind wir nicht alle Vrouwe van Stavoren? Die endete am Bettelstab. Und dort, wo auf ihr Geheiß die wertvolle Schiffsladung über Steuerbord ging, soll eine Sandbank entstanden sein, auf der Halme und Ähren wuchsen, die aussahen wie Weizen, aber niemals Körner trugen.

Elisabeth Mann mit 18, Annemarie Schwarzenbach

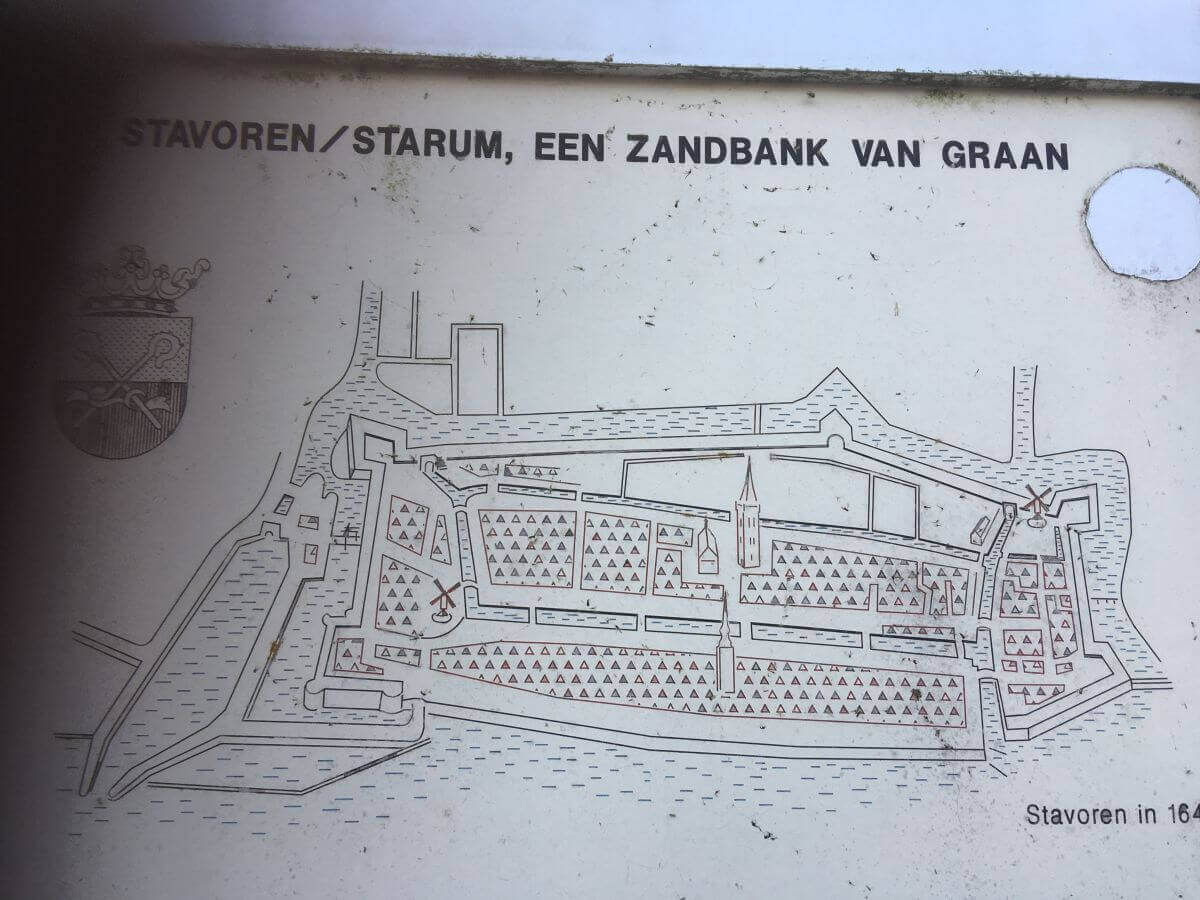

Auch das Rätsel der Sandbank löste ich an jenem nahezu erleuchtenden Sonntagmorgen. Unter dem Stadtplan von Stavoren im Jahr 1649 steht, die am äußersten westlichen Ende von Friesland gelegene Stadt sei über die Zuiderzee (die frühere flache, maximal fünf Meter tiefe, Meeresbucht der Nordsee, die sich damals auf dem Gebiet des heutigen Süßwassersees IJsselmeer befand) mit Skandinavien, Deutschland und auch Amsterdam verbunden und eine Handelsstadt von weltweiter Bedeutung gewesen, bis es auf Grund steigenden Meeresspiegels Land verlor und eine Sandbank den größeren Schiffen den Zugang zum Hafen versperrt hat.

Stavoren im 17. Jahrhundert, damals bildete sich eine Sandbank vor der Hansestadt, die damals noch an der offenen Nordsee, von den Niederländern Zuidersee genannt, lag.

Im Laufe des Vormittags nehmen wir einen Podcast namens BreakfastTalk auf, den ersten seiner Art und debattieren über die Gier und ihre Folgen, aber auch übers Maßhalten und Teilen. Peggy und Laura planen diesbezügliche Aktivitäten auf den Meeren.

Peggy und Laura stecken die Köpfe zusammen. Sie wollen mit Cargo Sail, fossilfreiem Warentransport, die Klimakrise ausbremsen – unter anderem.

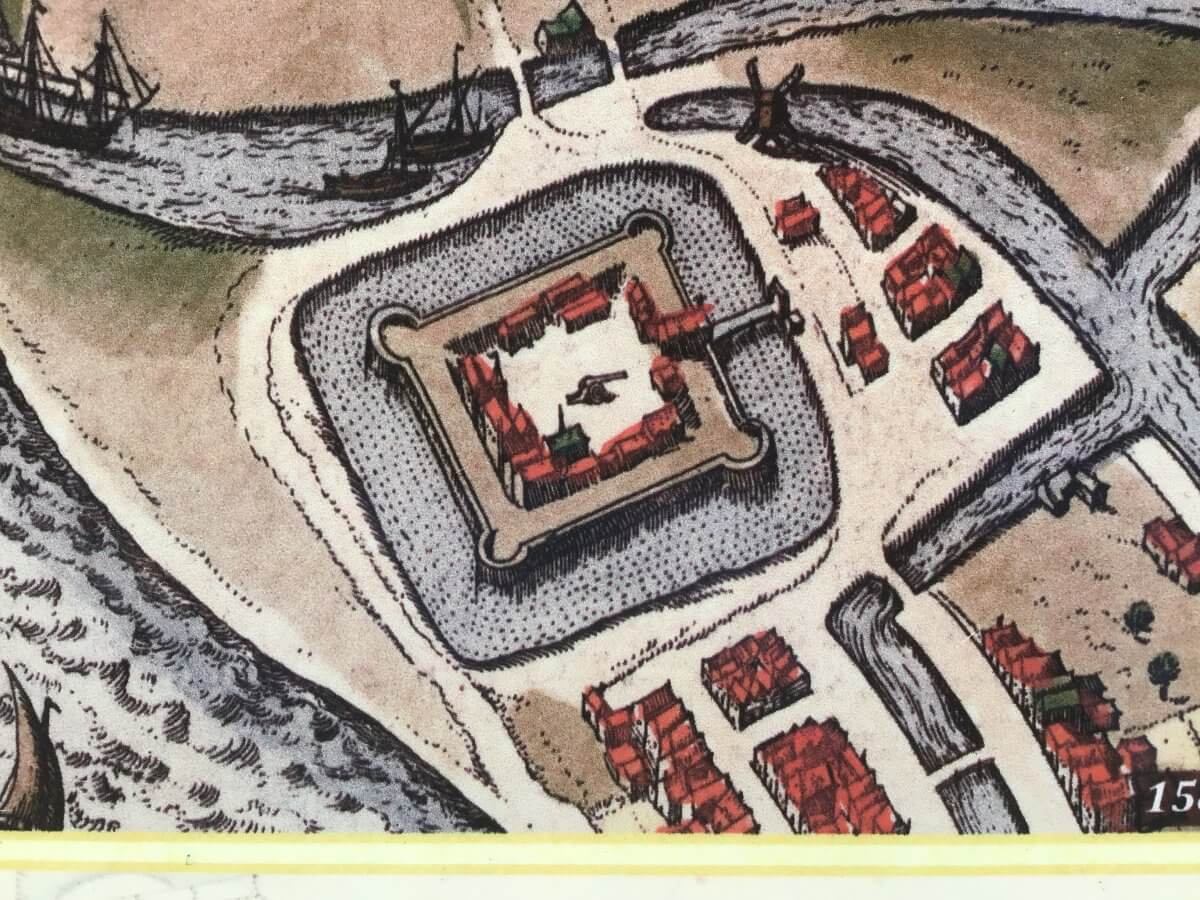

Mach mich auf den Weg zum Strand und komme an den Resten der Festung Blokhuisport vorbei, mit der im 16. Jahrhundert Karl V., einer der mächtigsten Herrscher der europäischen Geschichte, dessen schauriges Motto „plus ultra“, immer weiter, immer mehr, die ortsansässigen Friesen in Schach halten wollte.

Blokhuisport in Stavoren, mit dieser Festung wollte im 16. Jahrhundert Karl V., einer der mächtigsten Herrscher der europäischen Geschichte, dessen schauriges Motto „plus ultra“, immer weiter, immer mehr, ware, die ortsansässigen Friesen in Schach halten.

Heute entstehen um den Ausgrabungsort herum immer mehr „Little Bosses“, kleine Ferienhäuser für große Umsätze. Ich gehe baden. Beim Rückenschwimmen diesseits der gelben Tonnen streift eine mit den Händen über den sandigen Grund. Trotz Süßwasser Karibikfeeling!

Nach dem Baden nehme ich im Hotel einen Fryske Oranjekoeke, ein flaches mit Mandelmasse gefülltes und rosa glasiertes Stück Kuchen, das seinen Namen der geraspelten Orangenschale im Teig verdankt.

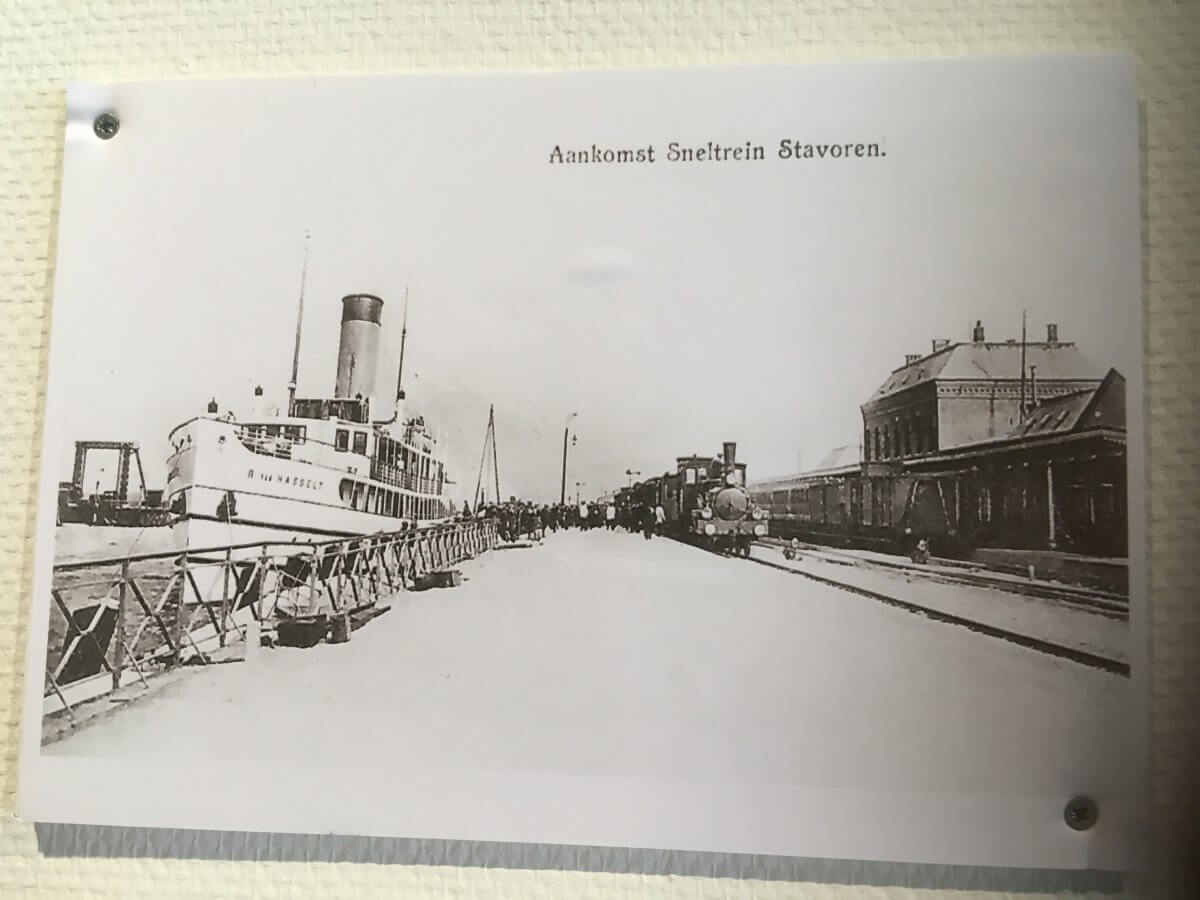

Pünktlich um 18:17 und ohne jede An- oder Absage verlässt mein Zug den Bahnhof von Stavoren. Der hat auch eine heiße Geschichte: es ist nämlich mal ein Zug einfach durchs Ende des Sackbahnhofes ins Hafenbecken, gebrettert. Daraufhin war ein Neubau fällig.

Ankunft des „Schnellzuges“ in Stavoren, damals direkt beim Fähranleger

Das mit der Aussprache ist so eine Sache, nicht nur, dass meine Zielbahnhöfe nun je einen holländischen und einen friesischen Namen haben, die Aussprache gelingt mir nicht immer so, dass mir jemand weiterhelfen kann. In Leeuwarden (gesprochen ungefähr Lääiworden, friesisch Ljouwert, hört sich an wie Louett) wirkt der karierte Koffer in der großen Bahnhofshalle ganz verloren. Aber die Halle feiert das Bahnreisen ungemein. Eine darf nur nicht ihr Ticket verbummeln, sonst kommt sie nicht vom Bahnsteig runter. Meins war auf dem IPad und ich nahm freundschaftliche polizeiliche Hilfe in Anspruch.

Auch auf dem Bahnhofsvorplatz wurde mir charmant-friesische Hilfe zuteil. Denis (18 Jahre) und Maria (17 Jahre) fuhren mich in die binnenstad. Denis saß betont locker am Steuer und fragte mich, ob mir denn seine Sonnenbrille gefalle. Das tat sie. Er freute sich und sagte, Maria fände, er sähe damit aus wie ein Vater. Auf meine diesbezügliche Nachfrage gab er zu, er würde gerne bald Vater werden. Aber ob Maria, Jahrgang 2007, allerdings mit den Gören zu Hause bleiben will, wie er es sich vorstellt, blieb ungeklärt. Ich schlug bereits seit den 1980ern erprobte, eher kollektive Modelle vor: Bildet Banden!

Beziehe überglücklich das Zimmer 4 im Hotel ´t Anker. Hatte es telefonisch reserviert. Das macht sonst kaum jemand mehr, aber ich, weil ich will, dass das Geld denen zukommt, die die Arbeit vor Ort erledigen und nicht irgendwelchen Plattformen im Digitalen.

Aussicht aus meinem allerliebsten Einzelzimmer im Hotel ´t Anker in Leeuwarden

Und dann treibe ich mich noch ein wenig herum – habe mich wie üblich im Vorwege in keinster Weise über diesen Ort informiert und lasse ihn nun derivierend einwirken:)

Thema Rumsitzen: findet Marinka auch toll, sie hat mich auf dem Sofa im Herzen von Leeuwardens Binnenstad gespottet.

Marinkas Freund mochte mein winzigkleines, mindestens sieben Jahre altes, holzverkleidetes I-Phone, das so tut, als mache es Schwarz-Weiß-Bilder, die dann beim Rüberspielen knallbunt sind, manchmal mit psychedelischen Effekten. Es telefoniert nicht und fotografiert manchmal nur Hochformate, manchmal gar nicht. Dann zeichne ich.

Thema Derivieren, Rumtreiben, im Dunkeln, besonders wirkungsvoll in autofreien und menschenleeren Gässchen auf völlig unbekanntem plattegrond, wie Stadtplan auf Holländisch heißt.